- 數位電子教程

- 數位電子 - 首頁

- 數位電子基礎

- 數字系統型別

- 訊號型別

- 邏輯電平與脈衝波形

- 數字系統組成部件

- 數字邏輯運算

- 數字系統優勢

- 數制

- 數制

- 二進位制數的表示

- 二進位制運算

- 帶符號二進位制運算

- 八進位制運算

- 十六進位制運算

- 補碼運算

- 進位制轉換

- 進位制轉換

- 二進位制轉十進位制

- 十進位制轉二進位制

- 二進位制轉八進位制

- 八進位制轉二進位制

- 八進位制轉十進位制

- 十進位制轉八進位制

- 十六進位制轉二進位制

- 二進位制轉十六進位制

- 十六進位制轉十進位制

- 十進位制轉十六進位制

- 八進位制轉十六進位制

- 十六進位制轉八進位制

- 二進位制編碼

- 二進位制編碼

- 8421 BCD碼

- 餘三碼

- 格雷碼

- ASCII碼

- EBCDIC碼

- 編碼轉換

- 錯誤檢測與糾正碼

- 邏輯閘

- 邏輯閘

- 與門

- 或門

- 非門

- 通用門

- 異或門

- 同或門

- CMOS邏輯閘

- 用二極體電阻邏輯實現或門

- 與門與或門的比較

- 兩級邏輯實現

- 閾值邏輯

- 布林代數

- 布林代數

- 布林代數定律

- 布林函式

- 德摩根定理

- SOP和POS形式

- POS轉標準POS形式

- 化簡技術

- 卡諾圖化簡

- 三變數卡諾圖

- 四變數卡諾圖

- 五變數卡諾圖

- 六變數卡諾圖

- 無關項

- 奎因-麥克斯拉斯基法

- 最小項和最大項

- 規範式和標準式

- 最大項表示

- 利用布林代數化簡

- 組合邏輯電路

- 數字組合電路

- 數字算術電路

- 多路選擇器

- 多路選擇器設計步驟

- 多路選擇器通用門

- 用4:1多路選擇器實現2變數函式

- 用8:1多路選擇器實現3變數函式

- 多路分配器

- 多路選擇器與多路分配器的比較

- 奇偶校驗位發生器和校驗器

- 比較器

- 編碼器

- 鍵盤編碼器

- 優先編碼器

- 譯碼器

- 算術邏輯單元

- 七段LED顯示

- 程式碼轉換器

- 程式碼轉換器

- 二進位制轉十進位制轉換器

- 十進位制轉BCD轉換器

- BCD轉十進位制轉換器

- 二進位制轉格雷碼轉換器

- 格雷碼轉二進位制轉換器

- BCD轉餘三碼轉換器

- 餘三碼轉BCD轉換器

- 加法器

- 半加器

- 全加器

- 序列加法器

- 並行加法器

- 用半加器實現全加器

- 半加器與全加器的比較

- 用與非門實現全加器

- 用與非門實現半加器

- 二進位制加法/減法器

- 減法器

- 半減器

- 全減器

- 並行減法器

- 用兩個半減器實現全減器

- 用與非門實現半減器

- 時序邏輯電路

- 數字時序電路

- 時鐘訊號和觸發

- 鎖存器

- 移位暫存器

- 移位暫存器應用

- 二進位制暫存器

- 雙向移位暫存器

- 計數器

- 二進位制計數器

- 非二進位制計數器

- 同步計數器設計

- 同步計數器與非同步計數器的比較

- 有限狀態機

- 演算法狀態機

- 觸發器

- 觸發器

- 觸發器轉換

- D觸發器

- JK觸發器

- T觸發器

- SR觸發器

- 帶時鐘SR觸發器

- 無時鐘SR觸發器

- 帶時鐘JK觸發器

- JK觸發器轉T觸發器

- SR觸發器轉JK觸發器

- 觸發方式:觸發器

- 邊沿觸發觸發器

- 主從JK觸發器

- 競爭冒險現象

- A/D和D/A轉換器

- 模數轉換器

- 數模轉換器

- 數模轉換器和模數轉換器積體電路

- 邏輯閘的實現

- 用與非門實現非門

- 用與非門實現或門

- 用與非門實現與門

- 用與非門實現或非門

- 用與非門實現異或門

- 用與非門實現同或門

- 用或非門實現非門

- 用或非門實現或門

- 用或非門實現與門

- 用或非門實現與非門

- 用或非門實現異或門

- 用或非門實現同或門

- 用CMOS實現與非門/或非門

- 用與非門實現全減器

- 用2:1多路選擇器實現與門

- 用2:1多路選擇器實現或門

- 用2:1多路選擇器實現非門

- 儲存器

- 儲存器

- RAM和ROM

- 快取記憶體設計

- 可程式設計邏輯器件

- 可程式設計邏輯器件

- 可程式設計邏輯陣列

- 可程式設計陣列邏輯

- 現場可程式設計門陣列

- 數字電子系列

- 數字電子系列

- CPU架構

- CPU架構

- 數位電子資源

- 數位電子 - 快速指南

- 數位電子 - 資源

- 數位電子 - 討論

儲存器

儲存器是計算機或任何其他數字系統中重要的組成部分之一。它用於儲存處理和執行任務所需的資料和程式。

儲存器還會影響數字系統的效能、效率和速度。如今,半導體儲存器很流行,因為它們提供非常高速的操作、大儲存容量和緊湊的尺寸。

在這裡,我們將解釋與半導體儲存器裝置相關的基礎到高階概念。

什麼是儲存器?

在數位電子領域,儲存器是一種用於在數字系統(如計算機和其他基於微處理器的系統)中儲存資料和指令的裝置。在現代數字系統中,儲存器由半導體材料製成,稱為**半導體儲存器**。

儲存器是計算機或任何其他數字系統中提供儲存空間的裝置,用於處理資料和儲存處理所需的指令。

儲存器被分成許多小的部分。每個部分稱為儲存單元。每個儲存單元或位置都有一個唯一的地址分配給它,該地址從零到總記憶體大小減一。

例如,如果一臺計算機具有64 kB的記憶體大小,則此記憶體單元具有64 × 1024 = 65536個記憶體位置或單元。因此,這些位置的地址範圍為0到65535。

儲存器的分類

儲存器主要分為兩種型別:內部儲存器和外部儲存器。

內部儲存器

內部儲存器也稱為**主儲存器**,因為它直接連線到數字系統的硬體架構。它通常以IC的形式安裝在系統的母板上。

內部儲存器的例子包括快取記憶體、RAM(隨機存取儲存器)、ROM(只讀儲存器)等。

外部儲存器

外部儲存器也稱為**輔助儲存器**。此儲存器未直接連線到系統的硬體架構,而是作為外圍裝置透過電纜連線。

外部儲存器主要用於提供額外的儲存空間來永久儲存資料和指令。外部儲存器的例子包括CD、DVD、HDD、SSD、USB驅動器等。

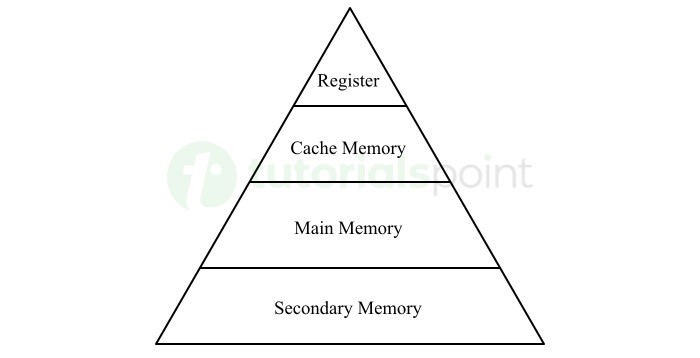

儲存器層次結構

儲存器層次結構定義為根據其特性(主要是速度和容量)在數字系統中使用的不同型別儲存裝置的排列。儲存器層次結構幫助我們選擇適合在特定級別系統中使用的儲存器。

下圖顯示了不同儲存裝置的典型儲存器層次結構:

當我們從上到下檢視時,此儲存器層次結構的一些關鍵特徵:

- 儲存容量增加。

- 每位儲存成本降低。

- CPU訪問儲存器的頻率降低。

- CPU訪問時間增加。

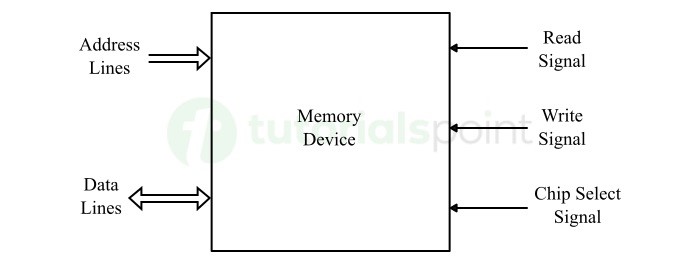

儲存器的功能框圖

儲存器基本上是一組多個儲存單元,具有支援電路來執行資料讀/寫操作。下圖描述了典型儲存裝置的功能框圖:

它包含以下主要部分:

地址線

這些線路用於載入特定儲存位置或單元的地址。

資料線

這些線路用於從儲存單元讀取和寫入資料。

讀寫訊號(R/W’)

此訊號用於從儲存單元讀取和寫入資料。當R訊號為高電平時,所選單元的資料將載入到資料線上。當W’線變低時,資料線上的資料將載入到所選儲存單元中。

片選訊號(CS’)

此訊號用於啟用或停用儲存器晶片。這是一個低電平有效的訊號,這意味著當此訊號變低時,儲存器晶片被啟用並允許執行讀寫操作。否則,儲存器晶片將被停用。

與儲存器操作相關的術語

以下是與儲存器的讀寫操作相關的幾個重要術語和定義:

- **寫入週期時間** - 寫入週期時間定義為有效單元地址可用於單元資料寫入操作的最小時間量。通常,它約為200 ns。

- **寫入脈衝時間** - 寫入脈衝的最小持續時間稱為寫入脈衝時間,它約為120 ns。

- 寫入釋放時間 − 寫入脈衝結束後,記憶體地址保持有效的最小時間稱為寫入釋放時間。

- 資料建立時間 − 資料在寫入脈衝結束前保持有效的最小時間稱為資料建立時間。通常約為 120 ns。

- 資料保持時間 − 資料在寫入脈衝結束後保持有效的最小時間稱為資料保持時間。

- 讀取週期時間 − 從儲存單元讀取資料時,有效的記憶體地址保持可用的最小時間稱為讀取週期時間。通常約為 200 ns。

- 訪問時間 − 訪問儲存單元中資料所需的時間稱為記憶體的訪問時間。也通常約為 200 ns。

- 讀取到輸出啟用時間 − 讀取脈衝開始後啟用輸出緩衝器所需的最小時間稱為讀取到輸出啟用時間。通常約為 20 ns。

- 讀取到輸出有效時間 − 讀取脈衝開始到資料輸出線上出現有效資料之間的最大延遲時間稱為“讀取到輸出有效時間”。

這些是理解儲存器裝置讀寫操作所需的一些關鍵術語。

儲存器裝置的特性

在本節中,我們將重點研究儲存器裝置的一些關鍵特性及其定義和重要性 −

儲存容量

此引數表示裝置的總記憶體。通常以它可以儲存的位元組數表示。例如,1k × 8 位的記憶體可以儲存 1024 × 8 = 8192 位元組的數字資料。

資料傳輸單元

在單個讀寫週期中可以讀取或寫入的位數稱為資料傳輸單元。通常,資料傳輸單元等於處理器的字長或資料匯流排大小。

訪問模式

它指的是可以讀取或寫入記憶體資料的方式。數字儲存器裝置中使用以下三種模式 −

順序訪問

在這種模式下,資料以預定義的順序方式從記憶體中讀取或寫入。換句話說,要訪問第二個檔案,我們首先訪問第一個檔案;要訪問第三個檔案,首先訪問第一個和第二個檔案,依此類推。

隨機訪問

在這種模式下,我們可以以任何順序直接訪問任何記憶體位置。

直接訪問

此模式是順序訪問模式和隨機訪問模式的組合。它也稱為半隨機訪問模式。

資料傳輸速率

它定義為一秒鐘內讀取或寫入的資料量。通常以每秒位數測量。資料傳輸速率稱為記憶體頻寬。

儲存器裝置型別

此處列出並解釋了計算機和數字系統中使用的一些重要的儲存器裝置分類。

基於資料儲存性質的儲存器分類 −

- 易失性儲存器

- 非易失性儲存器

基於訪問模式的儲存器分類 −

- 順序訪問儲存器

- 隨機訪問儲存器

現在,讓我們詳細討論所有這些型別的儲存器及其子型別和特性。

易失性儲存器

需要持續供電才能保持儲存資料的儲存器型別稱為易失性儲存器。如果儲存器的電源關閉,則其中儲存的資料將丟失。因此,它也稱為臨時儲存器。

易失性儲存器的特性

當向易失性儲存器供電關閉時,它會丟失儲存的資料。易失性儲存器具有快速的執行速度;因此,它可以在很短的時間內讀取和寫入資料。

易失性儲存器用於儲存需要訪問和執行操作的資料。RAM(隨機存取儲存器)是易失性儲存器的示例。

非易失性儲存器

即使沒有電源,也可以保留儲存資料的儲存器型別稱為非易失性儲存器。它也稱為永久儲存器,用於長期儲存數字資料。

非易失性儲存器的特性

非易失性儲存器永久儲存資料。即使電源關閉,它也可以保留儲存的資料。

非易失性儲存器比易失性儲存器慢。因此,這種儲存器的讀寫週期更長。

非易失性儲存器的示例包括 ROM(只讀儲存器)、磁帶、光碟、磁碟、U 盤等。

順序訪問儲存器

一種以預定義的順序方式訪問儲存的資料和資訊的儲存器型別稱為順序訪問儲存器。

有時,它也稱為序列訪問儲存器,因為儲存的資料按順序檢索。

在順序訪問儲存器中,系統必須從儲存裝置的開頭搜尋到找到所需的資料塊。換句話說,為了檢索所需的資料,系統必須訪問所有記憶體地址,直到到達所需的資料。

順序訪問儲存器的特性

在順序訪問儲存器中,資料檢索過程以順序方式執行。系統從記憶體的開頭開始,依次遍歷所有記憶體地址,直到獲得所需的資料。

順序訪問儲存器的訪問速度較慢,讀寫時間較長。磁帶是順序訪問儲存器的示例。

隨機訪問儲存器

隨機存取儲存器,也稱為直接存取儲存器,是一種可以直接訪問所需資料而無需遍歷前面資料的儲存器型別。因此,這種儲存器允許以任何順序訪問任何資料。

換句話說,直接訪問儲存器或隨機訪問儲存器能夠在同一時間讀取或寫入任何記憶體位置的資料。因此,所有儲存單元的訪問時間相同,並且不取決於單元在儲存器陣列中的物理位置。

隨機訪問儲存器的特性

隨機訪問儲存器允許以任何隨機順序訪問資料。它提供高速資料訪問,即快速讀寫操作。

隨機訪問儲存器的所有儲存位置都可被數字系統的處理單元直接訪問。

隨機訪問儲存器的示例包括 RAM、ROM、硬碟、光碟和其他半導體儲存器等。

結論

總之,儲存器裝置是計算機等數字系統中用於儲存資料和資訊的重要元件。

不同型別的儲存器裝置用於不同的用途。例如,RAM 等易失性儲存器用於儲存臨時資料,這些資料在程序完成之前都需要。

另一方面,非易失性儲存器用於永久儲存資料更長時間。例如,硬碟用於儲存計算機系統中的使用者資料。