- 現代印度史教程

- 現代印度史 - 首頁

- 莫臥兒帝國的衰落

- 巴哈杜爾沙一世

- 賈漢達爾沙

- 法魯克西爾

- 穆罕默德沙

- 納迪爾沙的入侵

- 艾哈邁德沙阿·阿卜達利

- 莫臥兒帝國衰落的原因

- 18世紀的南印度諸邦

- 18世紀的北印度諸邦

- 馬拉地帝國的勢力

- 18世紀的經濟狀況

- 18世紀的社會狀況

- 女性地位

- 藝術與繪畫

- 社會生活

- 歐洲貿易的開始

- 葡萄牙人

- 荷蘭人

- 英國人

- 東印度公司 (1600-1744)

- 公司的內部組織

- 英法在南印度的鬥爭

- 英國征服印度

- 邁索爾的征服

- 韋爾斯利勳爵 (1798-1805)

- 黑斯廷斯勳爵

- 英國權力的鞏固

- 達爾豪西勳爵 (1848-1856)

- 英國的行政政策

- 英國的經濟政策

- 交通和通訊

- 土地稅收政策

- 行政結構

- 司法機構

- 社會和文化政策

- 社會和文化覺醒

- 1857年起義

- 1857年起義的主要原因

- 1857年起義的蔓延

- 1857年起義的中心

- 1857年起義的結果

- 對1857年起義的批判

- 1858年後的行政變革

- 省級行政

- 地方機構

- 軍隊變革

- 公共服務

- 與土邦的關係

- 行政政策

- 極度落後的社會服務

- 印度及其鄰國

- 與尼泊爾的關係

- 與緬甸的關係

- 與阿富汗的關係

- 與西藏的關係

- 與錫金的關係

- 與不丹的關係

- 英國統治的經濟影響

- 民族主義運動 (1858-1905)

- 國大黨的先驅

- 印度國民大會

- 國大黨與改革

- 宗教與社會改革

- 宗教改革家

- 婦女解放

- 反對種姓制度的鬥爭

- 民族主義運動 (1905-1918)

- 孟加拉的瓜分

- 印度國民大會 (1905-1914)

- 穆斯林與社會分裂的增長

- 自治聯盟

- 爭取自決的鬥爭

- 甘地領導地位的確立

- 賈利安瓦拉巴格慘案

- खिलाफ़त運動與非合作運動

- 第二次非合作運動

- 第二次公民不服從運動

- 1935年《印度政府法案》

- 社會主義思想的興起

- 二戰時期的民族運動

- 戰後鬥爭

- 艾德禮的宣告

- 參考文獻與免責宣告

現代印度史 - 女性地位

18世紀印度的家庭制度主要是父權制的,即家庭由男性長輩統治,繼承權透過男性血統傳承。

然而,在喀拉拉邦,家庭是母系氏族的。在喀拉拉邦以外,婦女幾乎完全受到男性的控制。

婦女被期望只作為母親和妻子生活,儘管在這些角色中她們受到了很大的尊重和榮譽。

即使在戰爭和無政府狀態下,婦女也很少受到騷擾,並受到尊重。

一位歐洲旅行家,阿貝·J·A·杜波依斯,在19世紀初評論道:

“印度婦女可以獨自一人去任何地方,即使是在最擁擠的地方,她也不必害怕閒逛者的無禮目光和玩笑……一個只由婦女居住的房子是一個避難所,即使是最無恥的浪蕩子也不敢夢想侵犯。”

當時的婦女擁有自己的獨立個性。這並不意味著沒有例外。阿希利亞·拜在1766年至1796年期間成功地管理了因多爾。

許多印度教和穆斯林婦女在18世紀的政治中扮演著重要角色。

雖然上層階級的婦女不應該在家裡以外工作,但農民婦女通常在田裡工作,而較貧窮階級的婦女經常在家裡以外工作以補充家庭收入。

帕爾達制度主要在北方的上層階級中普遍存在。南方則沒有這種習俗。

不允許男孩和女孩互相交往。

所有婚姻都是由家庭家長安排的。男人被允許娶多個妻子,但除了富裕階層外,他們通常只有一個妻子。

另一方面,婦女一生只被期望結婚一次。

童婚在全國各地盛行。

有時孩子在三歲或四歲時就結婚了。

在上層階級中,在婚姻上花費鉅額開支和給新娘支付嫁妝的惡習盛行。

嫁妝的惡習尤其在孟加拉和拉賈斯坦邦文化中普遍存在。

在馬哈拉施特拉邦,由於佩什瓦採取的積極措施,這種現象在一定程度上得到了抑制。

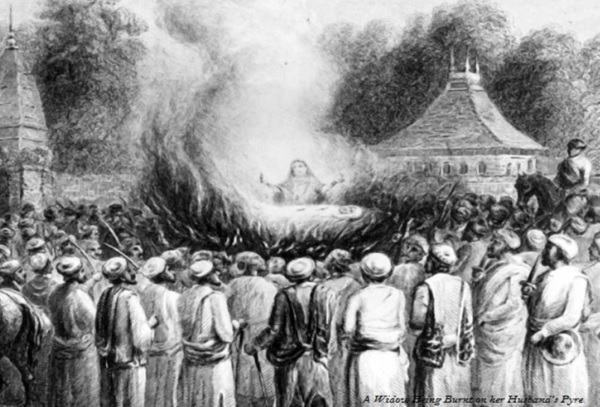

除了種姓制度外,18世紀印度的兩個嚴重的社會弊端是薩蒂習俗和寡婦的悲慘處境。

薩蒂是指印度教寡婦在丈夫死後與丈夫屍體一起焚燒自己(自焚)的儀式。

薩蒂習俗主要在拉賈斯坦邦、孟加拉和印度北部其他地區盛行。在南方,這種習俗並不常見;馬拉地人也不鼓勵這種習俗。

即使在拉賈斯坦邦和孟加拉,也只有拉賈、酋長、大地主和上層種姓的家庭才會實行這種習俗。

屬於上層階級和上層種姓的寡婦不能再婚,儘管在某些地區和某些種姓中,例如馬哈拉施特拉邦的非婆羅門、賈特人和北部山區的人民,寡婦再婚相當普遍。

對她的衣著、飲食、行動等都有各種各樣的限制。總的來說,她被期望放棄塵世的快樂,無私地侍奉丈夫或兄弟的家人,這取決於她生命剩餘的幾年在哪裡度過。

安貝爾的薩瓦伊·賈伊·辛格拉賈和馬拉地將軍普拉舒拉姆·鮑試圖推廣寡婦再婚,但失敗了。