- 現代印度史教程

- 現代印度史 - 首頁

- 莫臥兒帝國的衰落

- 巴哈杜爾沙一世

- 賈漢達爾沙

- 法魯克西亞爾

- 穆罕默德沙

- 納迪爾沙的入侵

- 艾哈邁德沙·阿卜達利

- 莫臥兒帝國衰落的原因

- 18世紀的南印度諸邦

- 18世紀的北印度諸邦

- 馬拉地力量

- 18世紀的經濟狀況

- 18世紀的社會狀況

- 婦女地位

- 藝術與繪畫

- 社會生活

- 歐洲貿易的開端

- 葡萄牙人

- 荷蘭人

- 英國人

- 東印度公司(1600-1744)

- 公司的內部組織

- 英法在南印度的鬥爭

- 英國征服印度

- 邁索爾征服

- 韋爾斯利勳爵(1798-1805)

- 黑斯廷斯勳爵

- 英國勢力鞏固

- 達爾豪西勳爵(1848-1856)

- 英國行政政策

- 英國經濟政策

- 交通和通訊

- 土地稅收政策

- 行政結構

- 司法組織

- 社會和文化政策

- 社會和文化覺醒

- 1857年印度民族大起義

- 1857年起義的主要原因

- 1857年起義的蔓延

- 1857年起義的中心

- 1857年起義的結果

- 對1857年起義的批評

- 1858年後的行政變革

- 省級行政

- 地方機構

- 軍隊變革

- 公共服務

- 與土邦的關係

- 行政政策

- 極其落後的社會服務

- 印度及其鄰國

- 與尼泊爾的關係

- 與緬甸的關係

- 與阿富汗的關係

- 與西藏的關係

- 與錫金的關係

- 與不丹的關係

- 英國統治的經濟影響

- 民族主義運動(1858-1905)

- 國大黨的前身

- 印度國民大會

- 國大黨與改革

- 宗教和社會改革

- 宗教改革家

- 婦女解放

- 反對種姓制度的鬥爭

- 民族主義運動(1905-1918)

- 孟加拉邦分治

- 印度國民大會(1905-1914)

- 穆斯林與宗派主義的增長

- 自治聯盟

- 爭取自決的鬥爭

- 甘地領導地位確立

- 賈利安瓦拉·巴格慘案

- खिलाफ़त運動和非合作運動

- 第二次非合作運動

- 第二次民權不服從運動

- 1935年《印度政府法案》

- 社會主義思想的興起

- 二戰時期的民族運動

- 戰後鬥爭

- 艾德禮的宣告

- 參考文獻與免責宣告

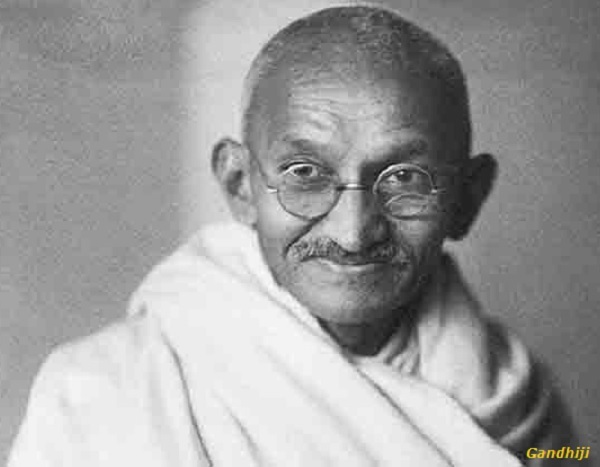

甘地領導地位確立

莫漢達斯·卡拉姆昌德·甘地於1869年10月2日出生在古吉拉特邦的波爾班達爾。

在英國接受法律教育後,甘地前往南非執業。

甘地懷著強烈的正義感,對印度人在南非殖民地遭受的不公正、歧視和侮辱感到憤慨。

前往南非的印度勞工和隨後過去的商人被剝奪了投票權。他們必須登記並繳納人頭稅。他們只能居住在規定的地點,這些地點衛生條件惡劣且擁擠不堪。

在一些南非殖民地,亞洲人和非洲人晚上9點後不得出門;也不能使用公共人行道。

甘地很快成為反對這些狀況鬥爭的領導者,並在1893-94年期間參與了一場反對南非種族主義當局的英勇而又不平等的鬥爭。

正是在這場持續近二十年的漫長鬥爭中,甘地發展出了基於真理和非暴力的“ सत्याग्रह ”(非暴力抵抗)策略。

理想的“ सत्याग्रही ”(非暴力抵抗者)應該是誠實和完全和平的,但與此同時,甘地會拒絕屈服於他認為錯誤的事情。在反對作惡者的鬥爭過程中,他會欣然接受苦難。這場鬥爭是他熱愛真理的一部分。

在1920年他週刊《青年印度》的一篇著名文章中,甘地寫道:“非暴力是我們物種的法則,而暴力是野獸的法則”,但“如果只能在懦弱和暴力之間選擇,我會建議選擇暴力……”

甘地於1915年46歲時回到印度。他渴望為他的國家和人民服務。

1916年,甘地在艾哈邁達巴德創立了薩巴馬蒂阿什拉姆,在那裡他的朋友和追隨者學習和實踐真理和非暴力的理想。

昌帕蘭 सत्याग्रह(1917)

甘地在 सत्याग्रह 的第一次偉大嘗試發生在1917年的比哈爾邦昌帕蘭地區。

在昌帕蘭,靛藍種植園的農民受到歐洲種植園主的過度壓迫。他們被迫在其土地的至少3/20上種植靛藍,並以種植園主規定的價格出售。

早些時候,孟加拉也存在類似的情況,但由於1859-61年期間發生了一場重大起義,那裡的農民贏得了擺脫靛藍種植園主的自由。

聽到甘地在南非的運動後,昌帕蘭的一些農民邀請他前來幫助他們。

在巴巴·拉金德拉·普拉薩德、馬扎爾-烏爾-胡克、J·B·克里帕拉尼和馬哈德夫·德賽的陪同下,甘地於1917年到達昌帕蘭,並開始對農民的狀況進行詳細調查。

憤怒的地區官員命令他離開昌帕蘭,但他無視這一命令,並願意接受審判和監禁。這迫使政府取消了之前的命令,並任命了一個甘地擔任成員的調查委員會。

最終,農民遭受的困難減少了,甘地在印度贏得了他的第一次公民不服從的勝利。

艾哈邁達巴德紡織廠罷工

1918年,甘地介入艾哈邁達巴德工人和工廠主之間的糾紛。

甘地進行絕食以迫使雙方妥協。工廠主在第四天讓步,同意給工人加薪35%。

甘地還支援古吉拉特邦凱拉的農民,在他們的莊稼歉收時,反對徵收土地稅。

薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾此時放棄了他有利可圖的律師職業,來幫助甘地。

這些經歷(如上所述)使甘地與他一生都在積極維護利益的大眾密切接觸。

甘地是第一位將自己的生活和生活方式與普通民眾的生活聯絡起來的印度民族主義領導人。

以下問題非常貼近甘地的心:

印巴團結;

反對不可接觸性;以及

提高該國婦女的社會地位。

反對羅列特法案的 सत्याग्रह

與其他民族主義者一起,甘地也因羅列特法案而被激怒。

1919年2月,他成立了 सत्याग्रह 協會,其成員誓言不服從該法案。

甘地要求民族主義者前往農村。他說,印度生活在那裡。

甘地越來越將民族主義的面孔轉向普通人,而這種轉變的象徵將是土布,即手工紡紗和手工編織的布料,它很快成為民族主義者的制服。

甘地強調勞動的尊嚴和自力更生的價值。他說,當民眾從睡夢中醒來,積極參與政治時,印度的救贖就會到來。

1919年3月和4月見證了印度的顯著政治覺醒。有罷工和示威活動。印巴團結的口號響徹雲霄。整個國家都充滿了活力。印度人民不再願意屈服於外國統治的屈辱。