- 現代印度史教程

- 現代印度史 - 首頁

- 莫臥兒帝國的衰落

- 巴哈杜爾沙一世

- 賈漢達爾沙

- 法魯赫希亞爾

- 穆罕默德沙

- 納迪爾沙的暴發

- 艾哈邁德沙阿·阿卜達利

- 莫臥兒帝國衰落的原因

- 18世紀的南印度諸邦

- 18世紀的北印度諸邦

- 馬拉地政權

- 18世紀的經濟狀況

- 18世紀的社會狀況

- 婦女地位

- 藝術與繪畫

- 社會生活

- 歐洲貿易的開始

- 葡萄牙人

- 荷蘭人

- 英國人

- 東印度公司(1600-1744)

- 公司的內部組織

- 英法在南印度的鬥爭

- 英國對印度的征服

- 邁索爾征服

- 韋爾斯利勳爵(1798-1805)

- 黑斯廷斯勳爵

- 英國權力的鞏固

- 達爾豪西勳爵(1848-1856)

- 英國的行政政策

- 英國的經濟政策

- 交通和通訊

- 土地收入政策

- 行政結構

- 司法組織

- 社會和文化政策

- 社會和文化覺醒

- 1857年起義

- 1857年起義的主要原因

- 1857年起義的擴散

- 1857年起義的中心

- 1857年起義的結果

- 對1857年起義的批評

- 1858年後的行政變革

- 省級行政

- 地方機構

- 軍隊改革

- 公共服務

- 與土邦的關係

- 行政政策

- 極度落後的社會服務

- 印度及其鄰國

- 與尼泊爾的關係

- 與緬甸的關係

- 與阿富汗的關係

- 與西藏的關係

- 與錫金的關係

- 與不丹的關係

- 英國統治的經濟影響

- 民族主義運動(1858-1905)

- 國大的前身

- 印度國民大會

- 國大與改革

- 宗教與社會改革

- 宗教改革家

- 婦女解放

- 反對種姓制度的鬥爭

- 民族主義運動(1905-1918)

- 孟加拉邦分治

- 印度國民大會(1905-1914)

- 穆斯林與宗派主義的增長

- 自治聯盟

- 爭取自治的鬥爭

- 甘地領導地位的建立

- 賈利安瓦拉·巴格慘案

- 哈里發運動與非合作運動

- 第二次非合作運動

- 第二次不服從運動

- 1935年印度政府法案

- 社會主義思想的增長

- 第二次世界大戰時期的民族主義運動

- 戰後鬥爭

- 艾德禮的宣言

- 參考文獻與免責宣告

英國統治的經濟影響

在整個英國統治時期直至1947年,印度經濟的幾乎各個方面都發生了變化,無論好壞。

傳統經濟的瓦解

英國實施的經濟政策導致印度經濟迅速轉變為殖民地經濟,其性質和結構取決於英國經濟的需求,這徹底擾亂了印度經濟的傳統結構。

手工業者和工匠的破產

幾個世紀以來,印度的手工業產品在整個文明世界的市場上享有盛譽,但這些城市手工業卻突然迅速崩潰。

使用原始技術的印度商品無法與強大的蒸汽機大規模生產的商品競爭。

鐵路的發展使英國製造品能夠到達並摧毀該國最偏遠的村莊的傳統產業。

農村手工業的逐漸消失打破了農村農業和家庭工業之間的聯絡,從而導致了自給自足的鄉村經濟的瓦解。

在英國統治孟加拉的初期,克萊武和沃倫·黑斯廷斯榨取儘可能多土地收入的政策導致瞭如此嚴重的破壞,以至於連康沃利斯也抱怨說,孟加拉的三分之一變成了“只有野獸居住的叢林”。

一段時間以來,英國統治引入了土地轉讓的概念;同樣,英國的稅收制度使放債者或富裕的農民能夠佔有土地。

在歉收和饑荒時期,土地從耕作者手中轉讓的過程加劇了。

到19世紀末,放債者已成為農村的一大禍害,也是農村人口日益貧困的重要原因。

1911年,農村債務總額估計為3億盧比,到1937年,達到18億盧比。

稅收壓力和日益嚴重的貧困使耕作者陷入債務,而這反過來又加劇了他們的貧困。

農業日益商業化也有助於放債兼商人在剝削耕作者。

北馬德拉斯的永久地契制度和馬德拉斯其他地區的糧農制同樣殘酷。

農業的停滯和惡化

以下是農業停滯和惡化的主要原因:

農業人口過剩;

過高的土地收入要求;

地主制的增長;

債務的增加;以及

耕作者日益貧困。

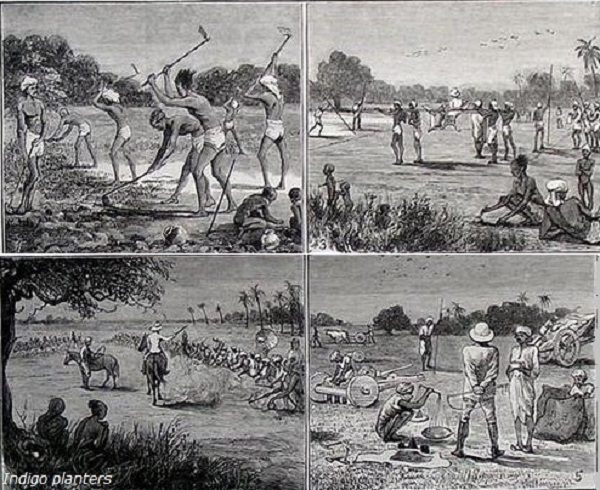

靛藍製造業於18世紀末在印度引入,並在孟加拉和比哈爾蓬勃發展。

靛藍種植園主因對農民的壓迫而臭名昭著,農民被迫種植靛藍。這種壓迫被著名的孟加拉作家丁班杜·米特拉在1860年的戲劇《尼爾達爾潘》中生動地描繪出來。

合成染料的發明對靛藍產業造成了沉重打擊,該產業逐漸衰落。

貧困和饑荒

人民的貧困在19世紀下半葉席捲印度各地的系列饑荒中達到頂峰。

這些饑荒中的第一次發生在1860-61年的印度北部,造成超過20萬人的死亡。

1865-66年,饑荒席捲奧里薩邦、孟加拉、比哈爾和馬德拉斯,奪走了近200萬人的生命;僅奧里薩邦就失去了100萬人。

也許到那時為止印度歷史上最嚴重的饑荒發生在1876-78年,影響了馬德拉斯、邁索爾、海德拉巴、馬哈拉施特拉邦、印度北部和旁遮普邦

馬德拉斯損失了近350萬人,

馬哈拉施特拉邦損失了80萬人,

邁索爾損失了近20%的人口,以及

印度北部損失了超過120萬人。

1896-97年的饑荒影響了超過9500萬人,其中近450萬人死亡。1899-1900年的饑荒緊隨其後,造成了廣泛的災難。

儘管官方透過提供救災努力挽救生命,但仍有超過250萬人死亡。

除了這些主要的饑荒之外,還發生過許多其他地方性饑荒和歉收。英國作家威廉·迪格比計算出,從1854年到1901年,饑荒期間總共有超過28,825,000人死亡。

1943年的另一場饑荒奪走了孟加拉近300萬人的生命。

這些饑荒以及其中大量的人員傷亡表明,貧困和飢餓在印度根深蒂固。