- 現代印度史教程

- 現代印度史 - 首頁

- 莫臥兒帝國的衰落

- 巴哈杜爾沙一世

- 賈漢達爾沙

- 法魯克西爾

- 穆罕默德沙

- 納迪爾沙的入侵

- 艾哈邁德沙·阿卜達利

- 莫臥兒帝國衰落的起因

- 18世紀的南印度諸邦

- 18世紀的北印度諸邦

- 馬拉地力量

- 18世紀的經濟狀況

- 18世紀的社會狀況

- 婦女地位

- 藝術與繪畫

- 社會生活

- 歐洲貿易的開始

- 葡萄牙人

- 荷蘭人

- 英國人

- 東印度公司 (1600-1744)

- 公司的內部組織

- 英法在南印度的鬥爭

- 英國征服印度

- 邁索爾征服

- 韋爾斯利勳爵 (1798-1805)

- 黑斯廷斯勳爵

- 鞏固英國統治

- 達爾豪西勳爵 (1848-1856)

- 英國的行政政策

- 英國的經濟政策

- 交通和通訊

- 土地稅收政策

- 行政結構

- 司法機構

- 社會和文化政策

- 社會和文化覺醒

- 1857年起義

- 1857年起義的主要原因

- 1857年起義的蔓延

- 1857年起義的中心

- 1857年起義的結果

- 對1857年起義的批判

- 1858年後的行政變革

- 省級行政

- 地方機構

- 軍隊變革

- 公共服務

- 與土邦的關係

- 行政政策

- 極度落後的社會服務

- 印度及其鄰國

- 與尼泊爾的關係

- 與緬甸的關係

- 與阿富汗的關係

- 與西藏的關係

- 與錫金的關係

- 與不丹的關係

- 英國統治的經濟影響

- 民族主義運動 (1858-1905)

- 國大的前身

- 印度國民大會

- 國大與改革

- 宗教與社會改革

- 宗教改革家

- 婦女解放

- 反對種姓制度的鬥爭

- 民族主義運動 (1905-1918)

- 孟加拉分治

- 印度國民大會 (1905-1914)

- 穆斯林與社團主義的增長

- 自治聯盟

- 爭取自決的鬥爭

- 甘地領導地位確立

- 賈利安瓦拉·巴格慘案

- खिलाफत運動和非合作運動

- 第二次非合作運動

- 第二次非暴力不合作運動

- 1935年《印度政府法案》

- 社會主義思想的興起

- 二戰時期的民族運動

- 戰後鬥爭

- 艾德禮的宣告

- 參考文獻與免責宣告

韋爾斯利勳爵 (1798-1805)

韋爾斯利勳爵(作為總督)於1798年來到印度,當時英國正與法國在世界各地進行著生死攸關的鬥爭。

韋爾斯利勳爵認為,時機已經成熟,可以將盡可能多的印度邦國置於英國的控制之下。

到1797年,印度最強大的兩個勢力,邁索爾和馬拉地人,都已經衰落了。

第三次英邁戰爭使邁索爾僅僅成為其近期輝煌的影子,而馬拉地人則在相互的陰謀和戰爭中消耗著自己的力量。

印度的政治形勢有利於(英國)擴張政策:侵略既容易又有利可圖。

韋爾斯利的行政計劃

為了實現他的政治目標,韋爾斯利依靠三種方法,即:

附屬同盟制度;

直接戰爭;以及

吞併先前被征服統治者的領土。

附屬同盟學說是由韋爾斯利勳爵提出的。

在附屬同盟制度下,與英國結盟的印度邦國的統治者被迫接受英國軍隊在其領土上的永久駐紮,並支付其維護費。

附屬同盟

事實上,透過簽署附屬同盟條約,一個印度邦實際上放棄了——

它的獨立性;

自衛的權利;

維持外交關係的權利;

僱用外國專家的權利;以及

解決與其鄰國之間糾紛的權利。

附屬同盟的結果是,成千上萬計程車兵和軍官失去了世襲的生計,在全國範圍內蔓延著苦難和墮落。

許多失業計程車兵加入了四處遊蕩的皮達裡匪幫,這些匪幫在19世紀的頭二十年裡蹂躪了整個印度。

另一方面,附屬同盟制度對英國來說極其有利。他們現在可以用印度邦國的錢來維持一支龐大的軍隊。

韋爾斯利勳爵於1798年與海德拉巴的尼扎姆簽訂了他的第一份附屬條約。

尼扎姆必須解散他受法國訓練的軍隊,並維持一支由六個營組成的附屬部隊,每年費用為241,710英鎊。作為回報,英國保證了他的國家免受馬拉地人的侵犯。

1800年,附屬部隊增加了,作為現金支付的替代,尼扎姆將部分領土割讓給了公司。

奧德的納瓦布被迫在1801年簽署了一份附屬條約。作為一支更大附屬部隊的回報,納瓦布被迫向英國人交出近一半的王國,包括羅希爾汗德和恆河與亞穆納河之間的地區。

韋爾斯利對邁索爾、卡納提克、坦焦爾和蘇拉特採取了更為嚴厲的措施。

當然,邁索爾的蒂普絕不會同意附屬條約。相反,他從未對1791年失去一半領土的事實表示過認同。他不知疲倦地努力加強自己的軍隊,以應對與英國人不可避免的鬥爭。

蒂普蘇丹與法國大革命進行結盟談判。他向阿富汗、阿拉伯和土耳其派遣使團,以建立一個反英聯盟。

韋爾斯利勳爵同樣決心制服蒂普,並防止法國人再次進入印度。

英國軍隊在1799年的一場短暫而激烈的戰爭中襲擊並擊敗了蒂普,當時法國的援助尚未到達。

蒂普仍然拒絕以屈辱的條件乞求和平。他自豪地宣稱,“與其像個可憐蟲一樣依附於異教徒,成為他們養老金領取的拉賈和納瓦布名單中的一員,不如像個士兵一樣戰死。”

1799年5月4日,蒂普在保衛他的首都塞林格巴坦時英勇犧牲。他的軍隊直到最後都忠於他。

蒂普幾乎一半的領地被英國及其盟友尼扎姆瓜分。規模縮小的邁索爾王國被恢復給了海達爾·阿里篡權的原拉賈的後裔。

一份特殊的附屬同盟條約強加於新的拉賈,總督有權在必要時接管該邦的行政。

第四次英邁戰爭的一個重要結果是徹底消除了法國對英國在印度霸權的威脅。

1801年,韋爾斯利勳爵強迫卡納提克的傀儡納瓦布簽訂了一項新的條約,迫使他將他的王國割讓給公司,作為豐厚養老金的回報。

直到1947年存在的馬德拉斯省,是透過將卡納提克與從邁索爾和馬拉巴爾奪取的領土合併而建立的。

坦焦爾和蘇拉特的統治者的領土被接管,他們的統治者被髮放養老金。

馬拉地人是唯一一個仍處於英國控制範圍之外的主要印度勢力。韋爾斯利現在將注意力轉向他們,並開始積極干預他們的內政。

馬拉地帝國的首領

馬拉地帝國(在韋爾斯利時期)由五個大首領組成的邦聯組成,即——

浦那的佩什瓦;

巴羅達的蓋誇德;

瓜廖爾的辛迪亞;

因多爾的霍爾卡;以及

納格浦爾的博恩斯勒。

佩什瓦是邦聯的名義首領。

不幸的是,馬拉地人幾乎失去了他們在18世紀末的所有聰明睿智的領導人。

馬哈吉·辛迪亞、圖科吉·霍爾卡、阿希利亞·拜·霍爾卡、佩什瓦·馬達夫·拉奧二世和納納·帕德納維斯,這些人在過去30年裡將馬拉地邦聯維繫在一起的人,到1800年都去世了。

更糟糕的是,馬拉地首領們正陷入殘酷的兄弟鬩牆之中,對來自迅速前進的外國人的真正危險視而不見。

韋爾斯利曾多次向佩什瓦和辛迪亞提出附屬同盟。但是有遠見的納納·帕德納維斯拒絕落入陷阱。

1802年10月25日,在排燈節盛大的節日當天,霍爾卡擊敗了佩什瓦和辛迪亞的聯軍,膽怯的佩什瓦巴吉·拉奧二世投入了英國的懷抱,並在1802年的最後一天簽署了巴塞因附屬條約。

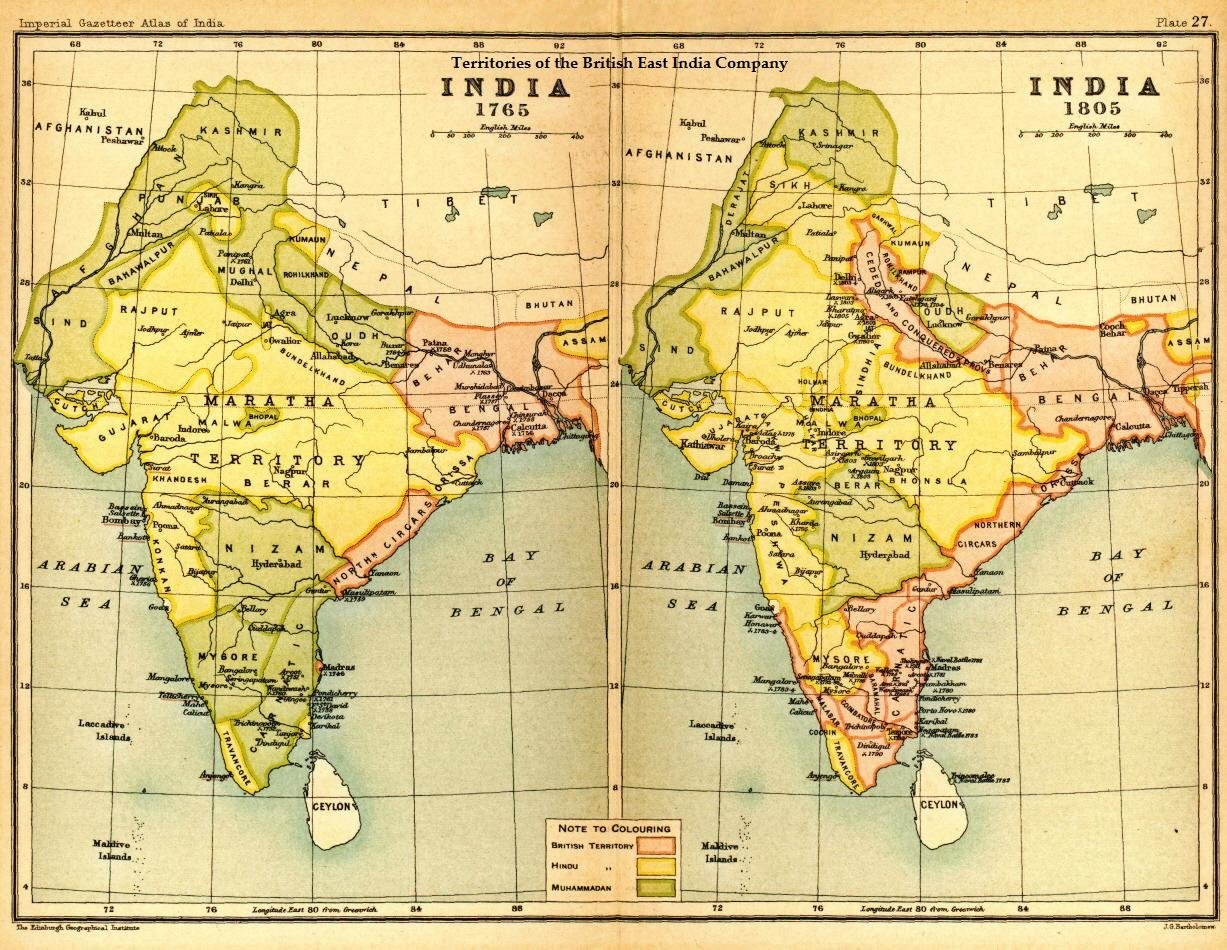

下圖顯示了1765年和1805年英國獲得的領土。