- 古代印度歷史教程

- 古代印度歷史 - 首頁

- 印度歷史研究

- 古代印度歷史的寫作

- 帝國主義史學

- 民族主義史學方法

- 馬克思主義歷史學派

- 古代印度歷史的來源

- 考古資料

- 地理背景

- 古代文獻中的地理

- 石器時代文化

- 中石器時代文化

- 新石器時代

- 印度的銅石並用時代

- 印度的銅石並用文化

- 哈拉帕文明

- 哈拉帕城市規劃

- 哈拉帕手工藝與工業

- 哈拉帕文化

- 哈拉帕宗教

- 哈拉帕年代學

- 吠陀文明

- 吠陀社會

- 吠陀政治

- 吠陀宗教與哲學

- 雅利安入侵

- 後期吠陀時代

- 吠陀時代後的社會制度

- 印度哲學的成就

- 耆那教的演變

- 佛教的演變

- 亞歷山大在印度的戰役

- 孔雀王朝

- 卡林迦戰爭及其影響

- 孔雀王朝時期的社會與經濟

- 孔雀王朝的統治

- 南印度早期歷史

- 小王朝時代

- 薩塔瓦哈納時期的文學

- 薩塔瓦哈納時期的社會

- 薩塔瓦哈納時期的經濟

- 薩塔瓦哈納時期的科技

- 曹拉王朝

- 潘迪亞王朝

- 切拉王朝

- 外來入侵者時期

- 笈多時期

- 笈多的衰落

- 笈多時期的統治

- 笈多時期的文學

- 笈多時期的經濟

- 笈多時期的科學與技術

- 笈多時期後的印度

- 戒日王時期

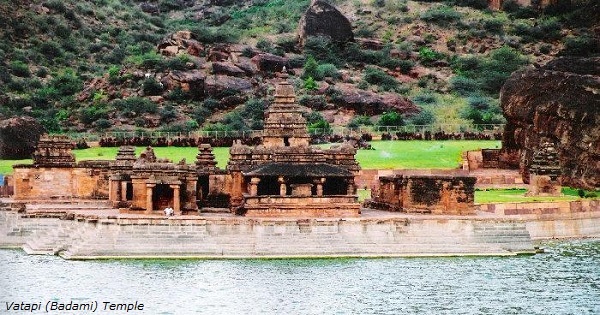

- 戒日王時期南印度

- 卡達姆巴王朝

- 卡馬魯帕的歷史

- 戒日王之後的印度

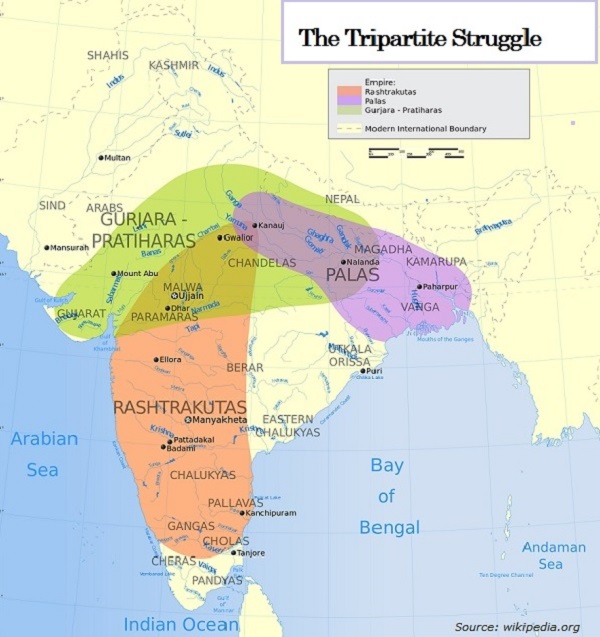

- 古爾賈拉-帕蒂哈拉王朝

- 孟加拉的帕拉王朝

- 德干的拉什特拉庫塔王朝

- 戒日王時期之後的文學

- 戒日王時期之後的社會

- 戒日王時期之後的經濟

- 戒日王時期之後的宗教

- 參考文獻與免責宣告

古代印度歷史 - 快速指南

印度歷史研究

歷史的重要特徵

歷史研究的重要方面是 -

瞭解 - 農業或其他生存方式是如何開始的。

我們的原始人何時開始使用金屬,以及他們是如何發展紡織、編織、金屬加工等的。

政治和行政制度是如何演變的

文學、城市生活、科學和建築的發展是如何演變的等。

歷史不僅僅意味著描述與國王或王朝相關的日期和事件,更意味著研究塑造社會和人民整體個性的各個方面。

因此,歷史的研究是對整個人類過去的探索,可以追溯到數百萬年前。

在整個時期(從古代、中世紀到現代),每個社會都在很長一段時間內發展;然而,他們在遵循的道路和經歷的過程方面有所不同。

原始人經歷了石器時代,狩獵採集者,他們都從事農業。經過一段時間,原始人或早或晚開始使用金屬。儘管有如此多的相似活動,但他們在文化、社會、政治和宗教身份上仍然存在差異。

歷史研究有助於理解人民、社會和國家,最終,整個人類獲得了一種身份感和歸屬感。

問以下問題可能是一種非常膚淺的看法 -

為什麼要學習歷史?

它對我們的社會有經濟貢獻嗎?

它能解決貧困和失業問題嗎?

當然,歷史不能回答這些問題,但歷史幫助我們瞭解過去的人民、他們的文化、他們的宗教和他們的社會制度,並建議我們如何使未來變得更好。

此外,歷史讓我們從過去吸取教訓,以指導現在和未來。它提醒我們不要重蹈覆轍,這些錯誤導致了各種人為災難,例如戰爭(在過去)。

歷史指導我們為什麼以及如何忽略造成社會問題的壞事,並遵循那些促進和諧、和平與繁榮的事物。

阿育王(古代巴特那的國王)在其第十二塊岩石法令中,堅持採取以下措施和做法,以維持社會的和諧、和平與繁榮 -

促進所有宗教的共同基礎或根源。

透過踐行vachaguti或剋制對其他宗教和宗派的批評,培養所有宗教的統一感。

不同宗教的代表在宗教集會上聚會(samavaya)

學習其他宗教的經典,以便成為bahusruta或精通不同宗教的經文。

學習歷史的目的

研究過去並不意味著生活在過去,而是學習與過去共處。

歷史賦予社會或國家以身份。這不是我們可以否認的東西。

伏爾泰(法國一位偉大的思想家和政治家)認為,印度是世界文明的搖籃,也是宗教在其最古老和最純粹形式下的家園。

伏爾泰進一步寫道:“簡而言之,我相信一切 - 天文學、占星學、形而上學等都來自恆河的河岸”。

皮埃爾·德·索奈拉特,一位法國博物學家和旅行家,認為所有知識都來自印度,它是文明的搖籃。

伊曼努爾·康德(德國一位偉大的哲學家)認識到古代印度文化和文明的偉大。他承認印度的宗教思想沒有僵化和不容忍。

伊曼努爾·康德寫道(關於印度):“他們的宗教非常純淨……(並且)人們可以找到純淨的神性概念的痕跡,這些痕跡在其他地方很難找到”。

古代印度歷史的寫作

公元前4世紀,考底利耶在其著作‘政事論’中建議國王花一些時間聽取歷史敘述。

歷史被賦予與虔誠的吠陀、阿闥婆吠陀、梵書和奧義書同等的神聖地位。史詩-往世書是歷史知識的一個分支。

往世書

有18部主要的往世書和18部附屬的往世書。

歷史的主題是(根據往世書),

Sarga(宇宙的演化)

Pratisarga(宇宙的內卷)

Manvantantar(時間的迴圈)

Vamsa(國王和聖賢的家譜列表)

Vamsanucharita(一些選定人物的生活故事)

婆利須底(阿周那的孫子)的統治被認為是往世書中所給出的王室家譜的參考基準。

在往世書中,婆利須底統治之前的所有早期王朝和國王都以過去時態提及。而後來的國王和王朝則以將來時態敘述。

這可能是因為往世書是在婆利須底統治期間完成的。正如往世書中提到的,婆利須底的加冕標誌著卡利時代的開始。

在往世書的背景下,人們觀察到,在古代印度,ltihas(歷史)被視為一種手段,旨在借鑑過去來闡明現在和未來。

歷史的目的是理解和灌輸個人對家庭、家庭對氏族、氏族對村莊、村莊對Janapada和Rashtra,以及最終對整個人類的責任感和犧牲精神。

在古代,歷史被視為喚醒文化和社會意識的有力載體。因此,往世書的敘述是每個村莊和城鎮(尤其是在雨季和節日期間)年度儀式中不可或缺的一部分。F. E. Pargitar 和 H. C. Raychaudhury 試圖根據往世書中提到的各個王朝的家譜來撰寫歷史。

‘ राजतरंगिणी ’由卡爾哈納撰寫,是另一部歷史著作,因其方法和歷史內容而受到歷史學家的高度尊重。

早期的外國人

重要的希臘作家有希羅多德、涅阿爾庫斯、麥加斯梯尼、普魯塔克、阿里安、斯特拉波、老普林尼和托勒密。

希臘作家對古代印度歷史的貢獻僅限於印度西北部地區。

麥加斯梯尼

公元前324-300年,麥加斯梯尼(一位希臘大使)訪問了旃陀羅笈多· मौर्य的宮廷。

麥加斯梯尼在其著名的著作‘印度記’中詳細描述了當時印度的社會和政治,但不幸的是,我們現在已無法獲得這部著作。

麥加斯梯尼證實了153位國王的存在,他們的統治時間加起來達到了當時的6053年。

此外,麥加斯梯尼的著作一直是大多數希臘作家(包括狄奧多羅斯、斯特拉波和阿里安)瞭解古代印度的資訊來源。

阿爾·伯魯尼

阿爾·伯魯尼於公元913年出生在亞洲中部。他是馬哈茂德·加茲尼的同代人,並陪伴馬哈茂德征服了亞洲中部的一部分;同樣,他也接觸到了印度文化。

阿爾·伯魯尼學習了梵語,以獲得對印度社會的準確瞭解。他進行了多方面的觀察,從哲學、宗教、文化和社會到科學、文學、藝術和醫學。

阿爾·伯魯尼的作品沒有受到任何宗教或種族偏見的影響。

阿爾·伯魯尼於公元1048年在加茲尼(阿富汗)去世。

基督教傳教士與啟蒙運動

基督教傳教士在17世紀和18世紀的貢獻主要受歐洲宗教和政治運動的影響。

基督教傳教士撰寫了大量關於印度的作品,但他們的作品很難說是公正的。事實上,他們學習和撰寫關於印度的興趣是為了出於熱心活動而揭示印度社會和文化的缺點。

基督教傳教士撰寫了大量關於印度的作品,但沒有一部作品能與阿爾·伯魯尼的作品相提並論。

包括約翰·霍爾韋爾、納撒尼爾·哈爾黑德和亞歷山大·道在內的一些其他歐洲學者也撰寫了關於印度歷史和文化的著作,證明了印度文明在古代世界的卓越地位。

霍爾韋爾曾寫道,印度教文字包含比基督教文字更高的啟示。

哈爾黑德討論了人類歷史劃分的四個時期的漫長時間,並得出結論:人類理性無法將自己與整個種族僅有幾千年父權制長壽的想法相協調。

帝國主義史學

1784年成立的孟加拉亞洲協會為印度歷史的撰寫做出了貢獻。

帝國主義著作大多反映了當時關於宗教信仰和民族性的爭論,以及他們擴大歐洲殖民地以進行經濟剝削的利益。

帝國主義知識分子

- 19世紀主要的帝國主義知識分子包括:

- 馬克斯·穆勒,

- 穆勒,

- 威廉·瓊斯,

- 卡爾·馬克思,以及

- 黑格爾。

下面描述了一些知識分子的作品:

馬克斯·穆勒

弗里德里希·馬克斯·穆勒被認為是19世紀最受尊敬的印度學家之一。他是一位德國人,但居住在英國。在英國東印度公司的資助下,他承擔了將大量印度宗教文字翻譯成英文的艱鉅任務。

他取得了將大量梵文文字翻譯成英文的最佳成就,但他的方法和意圖從未擺脫偏見的影響。

穆勒受到其宗教信仰和政治需求的啟發,這些都影響了他對印度歷史進行公正寫作和解讀的整體方法。

威廉·瓊斯、馬克斯·穆勒和文森特·史密斯撰寫印度歷史的指導原則,是將所有歷史都限定在公元前4000年之前的時期內。

1868年,馬克斯·穆勒寫信給阿蓋爾公爵:“印度的古代宗教註定要滅亡,如果基督教不介入,那將是誰的錯呢?”

18世紀和19世紀期間關於印度歷史的大部分著作,都受到創世紀信仰強加的先決條件的指導,並拒絕所有將印度過去描述為偉大文明以及印度哲學和思想的著作,這些思想表明宇宙和人類起源具有悠久的歷史。

導致古代印度歷史扭曲的主要因素是英國在印度的帝國利益。他們擔心印度文字在英國平民中的流行可能會在他們心中產生自卑情結。

詹姆斯·穆勒

在1806年至1818年期間,詹姆斯·穆勒撰寫了六卷本的印度歷史,但他從未去過印度,也不懂任何印度語言。他將印度歷史劃分為三個時期,即:

印度教時期,

穆斯林時期,以及

英國時期——(他完全沒有邏輯和理由地這樣劃分)。

穆勒對印度教時期描繪了一幅極其貶低性的畫面。他譴責印度教時期的每一個制度、思想和行動,並將該國所有弊病歸咎於印度教徒。

穆勒的書被作為英國哈利伯裡學校的教科書,該學校旨在教育即將前往印度擔任行政官員和公務員的年輕英國人。

詹姆斯·穆勒、他的兒子約翰·斯圖爾特·穆勒和他的弟子托馬斯·麥考萊在塑造印度的帝國主義政策和印度教育的未來方面發揮了非常重要的作用,其核心是扭曲的古代印度歷史。

V.A. 史密斯,一位在印度為英國政府服務的官員,編寫了名為《1904年印度早期歷史》的教科書。他強調了外國人對古代印度的作用。亞歷山大的入侵佔據了他這本書近三分之一的內容。

史密斯的種族優越性在他的這句話中體現得很清楚,即:“亞歷山大從喜馬拉雅山到大海的凱旋進軍表明,當面對歐洲的技能和紀律時,最大的亞洲軍隊固有的弱點。”

史密斯給人的印象是亞歷山大征服了從喜馬拉雅山到大海的整個印度,而事實是,他只觸及了印度的西北邊境。

史密斯將印度描繪成一個專制國家,直到英國統治建立之前,它都沒有經歷過政治統一。

帝國主義歷史學家的整個方法都是對印度歷史進行這種解讀,以貶低印度的品格和成就,併為殖民統治辯護。

文森特·阿瑟·史密斯(1843-1920)編寫了第一部系統性的古代印度歷史,該書於1904年出版。

根據《聖經》關於創世的記載,厄舍爾主教計算出整個宇宙是在公元前4004年10月23日上午9點創造的,大洪水發生在公元前2349年。

根據印度的概念,地球的年齡有數億年,這使得《聖經》關於創世的記載似乎是錯誤的,並威脅到了信仰的根基。

為了在英國人中推廣梵文學習,博登上校捐贈了牛津大學的博登梵文教授職位。這正是為了讓他的同胞能夠繼續將印度本地人改信基督教。

為駁斥印度教宗教體系和破壞印度傳統而設立了文學作品獎。

史學:民族主義方法

在19世紀後期,一些傑出的印度學者從印度的視角研究和考察了印度歷史。

民族主義知識分子

一些用印度視角理解和解讀印度歷史的民族主義學者,例如:

拉詹德拉·拉爾·米特拉,

R.G. 班達卡爾,

R. C. 馬朱姆達爾,

V. K. 拉傑瓦德等。

班達卡爾和拉傑瓦德研究了馬哈拉施特拉地區的印度歷史,並重建了該地區的社會、政治和經濟歷史。

D. R. 班達卡爾、H. C. 雷查烏德哈里、R. C. 馬朱姆達爾、P. V. 卡內、A. S. 阿爾特卡爾、K. P. 賈亞斯瓦爾、K. A. N. 尼拉坎塔·沙斯特里、T. V. 馬哈林加姆、H. C. 雷和R. K. 穆克吉是其他一些試圖描述印度歷史(根據印度視角)的印度歷史學家。

D. R. 班達卡爾(1875-1950)在其關於阿育王和古代印度政治的著作中,幫助澄清了帝國主義歷史學家製造的許多神話。

K. P. 賈亞斯瓦爾(1881-1937)在其1924年出版的《印度教政治》一書中,有效地推翻了印度人沒有政治思想和制度的神話。

賈亞斯瓦爾(基於他對文學和碑文資料的研究)揭示,印度並非像帝國主義歷史學家所宣揚的那樣是一個專制國家,相反,從《梨俱吠陀》時代起,印度就有著共和國的傳統。

K. P. 賈亞斯瓦爾的著作《印度教政治》被認為是有史以來關於古代印度歷史最重要的著作之一。

H. C. 雷查烏德哈里(1892-1957)重建了從摩訶婆羅多戰爭時期到笈多帝國時期的古代印度歷史,並實際上消除了V. A. 史密斯製造的迷霧。他的書名為《古代印度政治史》。

R. C. 馬朱姆達爾撰寫了許多書籍,涵蓋了從古代印度到獨立鬥爭的時期。

馬朱姆達爾被認為是印度歷史學家的領袖。在他主編下最傑出的成就,是出版了《印度人民的歷史與文化》十一卷本。

K. A. N. 尼拉坎塔·沙斯特里(1892-1975)在其著作《古代印度史》和《南印度史》中,為理解南印度歷史做出了巨大貢獻。

R. K. 穆克吉(1886-1964)在其著作(包括《印度教文明》、《旃陀羅笈多· मौर्य》、《阿育王》和《印度的基本統一》)中,用簡單的語言表達了印度的文化、經濟和政治歷史,並使之易於普通讀者理解。

P. V. 卡內(一位偉大的梵文學者,1880-1972)的五卷本著作《達摩沙斯特拉史》被認為是社會、宗教和政治法律以及習俗的百科全書。

馬克思主義歷史學派

馬克思主義史學流派在20世紀下半葉具有重要意義。他們相信歷史的普遍規律和階段。

歷史階段

此外,馬克思主義者認為,所有社會都經歷了至少五個歷史階段。這些階段由卡爾·馬克思和弗里德里希·恩格斯定義為:

原始共產主義

奴隸制

封建主義

資本主義

共產主義

馬克思和恩格斯提出的歷史階段,是基於他們對歐洲歷史的理解。他們明確承認自己對黑格爾和路易斯·亨利·摩根的知識債務。

G. W. F. 黑格爾(1770-1831)是一位偉大的西方哲學家。他沒有嘗試學習梵文或任何其他印度語言。他關於印度歷史和哲學的著作主要基於威廉·瓊斯、詹姆斯·穆勒和其他英國作家的著作,這些作家的古代印度歷史方法已在上文討論過;因此,結果確實是災難性的。

黑格爾勉強承認印度有哲學體系,其歷史具有悠久的歷史,並且他明確地認為印度體系不如希臘人和羅馬人。

馬克思對印度的瞭解並沒有真正擺脫種族考慮的影響。他以黑格爾為先導。

馬克思是英國統治印度的堅定支持者,他將印度斥為一個落後且未開化的國家,沒有歷史。

黑格爾和馬克思對印度歷史的方法在很長一段時間內基本上處於休眠狀態。在英國統治印度期間,它在很大程度上是不存在的。

馬克思主義史學流派在印度獨立後成為最具影響力和主導地位的流派之一。

馬克思認為,印度文明中所有美好的東西都是征服者的貢獻”。因此,根據這個學派,**貴霜**時期是印度歷史的黃金時期,而不是**沙陀瓦哈納**或**笈多**時期。

根據馬克思主義史學,從笈多時期到12世紀穆斯林征服的時期,被稱為“封建時期”,即“黑暗時代”,在此期間,一切都退化了。

D. D. 科桑比是馬克思主義思想流派先驅中的第一人。

D. R. 查納納、R. S. 夏爾馬、羅米拉·塔帕爾、伊爾凡·哈比卜、比潘·錢德拉和薩蒂什·錢德拉是印度一些主要的馬克思主義歷史學家。

在馬克思主義的歷史體系中,蘇聯是理想的國家,馬克思主義是理想的哲學和政治制度。

古代印度歷史 - 來源

文獻記錄和考古記錄是提供古代印度歷史證據的兩個主要類別。

文獻來源包括吠陀、梵文、巴利文、 प्राकृत語和其他文獻以及其他外國文獻。

考古來源包括碑文、錢幣和其他建築遺蹟。

考古勘探和發掘打開了新的資訊領域。

印度文獻來源

古代印度文學大多具有宗教性質。

印度人將《往世書》和史詩文學視為歷史,但其中沒有關於事件和王國的明確日期。

大量的碑文、錢幣和地方編年史表明了歷史寫作的努力。《往世書》和史詩中保留著歷史原則。

《往世書》和史詩敘述了國王的家譜和他們的成就,但它們沒有按時間順序排列。

吠陀文獻主要包含四吠陀,即《梨俱吠陀》、《雅俱吠陀》、《 साम吠陀》和《阿闥婆吠陀》。

吠陀文獻使用一種稱為吠陀語的語言。其詞彙包含廣泛的含義,語法用法也不同。它有一種明確的 **發音方式**,其中 **重音** 會完全改變含義。

吠陀文獻提供了關於吠陀時期文化和文明的可靠資訊,但沒有揭示政治歷史。

六個吠陀分科是吠陀的重要組成部分。它們是為了更好地理解吠陀而發展起來的。吠陀分科包括:

शिक्षा (語音學)

कल्प (儀式)

व्याकरण (語法)

निरुक्त (詞源學)

छन्द (韻律) 和

ज्योतिष (天文學)。

吠陀分科是用格言(सूत्र)的形式寫成的。這是一種非常精確和簡潔的散文表達形式,由古代印度的學者發展起來。

**《八章書》**(八章),由 **巴尼尼** 撰寫,是一本關於語法的書,提供了關於用 सूत्र(格言)寫作技巧的優秀資訊。

後吠陀文獻包括《梵書》、《森林書》和《奧義書》。

《梵書》描述了吠陀儀式。

《森林書》和《奧義書》對不同的精神和哲學問題進行了論述。

《往世書》共有 18 部,主要提供歷史記錄。

**《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》** 是具有重要歷史意義的史詩。

耆那教和佛教文獻是用 प्राकृत語和巴利文寫成的。

早期的耆那教文獻大多是用 प्राकृत語寫成的。

प्राकृत語是梵文的一種形式。

巴利文是 प्राकृत語的一種形式,在摩揭陀使用。

大多數早期的佛教文獻是用巴利文寫成的。

巴利文透過一些佛教僧侶傳到了斯里蘭卡,在那裡它是一種仍在使用的語言。

阿育王詔書是用巴利文寫成的。

摩揭陀和佛陀被視為歷史人物(相當於神)。他們分別創造了耆那教和佛教的宗教思想。

古代書籍

佛教書籍被稱為《本生經》。它們具有一定的歷史意義,因為它們與佛陀的前世有關。這類故事有 550 多個。

《耆那教》文獻中提到的歷史資訊也有助於我們重建印度不同地區的史實。

《達磨經》和《聖典》是針對普通民眾和統治者的規章制度。它可以等同於現代政治和社會概念中的憲法和法律書籍。例如,**《摩奴法典》**。

《達磨經》編纂於公元前 600 年到公元前 200 年之間。

《政事論》是孔雀王朝時期考底利耶撰寫的一部關於治國方略的著作。該書分為 15 部分,涉及與政治、經濟和社會相關的不同主題。

《政事論》的最終版本寫於公元前 4 世紀。

考底利耶在他的著作中承認了對前輩的貢獻,這表明當時存在著關於治國方略的寫作和教學傳統。

《泥婆羅剎》是 **維沙卡達他** 撰寫的一部戲劇。它描述了那個時期的社會和文化。

**迦梨陀娑** 撰寫的《摩拉婆姬傳》提供了關於雄健王室的統治資訊。

**婆娑** 和 **須達迦** 是其他一些詩人,他們創作了以歷史事件為基礎的戲劇。

**班納巴塔** 撰寫的《護世主傳》,揭示了許多我們原本可能不知道的歷史事實。

**瓦克帕蒂** 撰寫了《高陀伐胡》,以迦諾吉的耶索瓦爾曼的功績為基礎。

**比拉哈納** 撰寫的《維克拉瑪迭提亞傳》,描述了後 चालुकยะ 國王維克拉瑪迭提亞的勝利。

一些以國王生平為基礎的著名傳記作品包括:

賈亞辛哈的《庫馬拉帕拉傳》

海瑪昌德拉的《庫馬拉帕拉傳》或《雙庇護大詩》

納亞昌德拉的《哈米拉傳》

帕德瑪古普塔的《納瓦薩哈桑卡傳》

比拉爾的《博賈傳》

錢德巴爾達伊的《潑利耶拉傑傳》

**卡爾哈納** 撰寫的《王統記》,是現代歷史學家重視的最佳歷史寫作形式。他批判性的歷史研究方法和對歷史事實的公正處理,贏得了現代歷史學家的高度尊重。

**《唱集》** 文學以詩歌的形式出現,包括 30000 行詩歌,分為兩大類,即《帕提內基拉納庫》和《帕圖帕圖》。它描述了南印度的許多國王和王朝。

《唱集》是由不同時期的詩人編纂的,主要得到首領和國王的支援。

《唱集》文學是由大量詩人創作的,讚美他們的國王。碑文中也支援一些提到的國王和事件。

《唱集》文學通常描述了公元 4 世紀以前的事件。

外國文獻

**希羅多德** 依靠波斯資料瞭解印度。

希羅多德在他的著作《歷史》(分多卷)中描述了印波關係。

**阿利安** 撰寫了關於亞歷山大大帝入侵印度的詳細記錄。

希臘國王派使者前往 **華氏城**。麥加斯梯尼、底馬科斯和狄奧尼修斯是其中一些人。

**麥加斯梯尼** 來到旃陀羅笈多· मौर्य 的宮廷。他在名為 **《印度記》** 的書中寫了關於印度社會和文化的文章。雖然原作已失傳,但後來作家的作品中經常引用它。

一本名為《紅海航程記》的書,由一位定居埃及的匿名希臘作者撰寫,基於他大約公元 80 年對印度海岸的個人航行,提供了關於印度海岸的有價值的資訊。

在公元 2 世紀, **托勒密** 撰寫了一篇關於印度的地理論文。

然而,希臘人關於印度的著述是基於二手資料的。他們不懂當地的語言和習俗,因此他們的資訊充滿了錯誤和矛盾。

許多中國旅行者作為佛教朝聖者不時訪問印度;三位重要的朝聖者是:

法顯——公元 5 世紀訪問印度。

玄奘——公元 7 世紀訪問印度,以及

義淨——公元 7 世紀訪問印度。

玄奘提供了關於戒日王和北印度一些其他當代國王的寶貴記錄。

法顯和玄奘遊歷了該國的許多地區,他們在訪問期間誇大了佛教的情況。

玄奘提到戒日王是佛教徒,而戒日王在自己的碑文記錄中則稱自己是溼婆的信徒。這種矛盾可能歸因於印度統治者的多宗教性質,這可能會讓外國人感到困惑。

阿爾伯魯尼提供了關於印度的重要資訊。他是阿拉伯學者,也是馬哈茂德·加茲尼的當代人。

阿爾伯魯尼學習梵文,並透過文獻獲得了對印度社會和文化的瞭解。因此,他的觀察基於他對印度社會和文化的瞭解,但他沒有提供當時任何政治資訊。

考古資料

考古資料在構建或重建一個地區的史實方面發揮了重要作用。

印度歷史的考古資料只有大約兩個世紀的歷史。

考古資料增強了我們對過去的瞭解,並提供了我們無法透過其他方式獲得的重要材料。

直到 1920 年,人們一直認為印度文明始於公元前 6 世紀。然而, **摩亨佐達羅、卡里班根** 和 **哈拉帕** 的發掘證明其歷史可以追溯到公元前 5000 年。

在發掘中發現的史前文物表明,人類活動早在約 200 萬年前就已開始。

碑文研究和錢幣學是歷史研究的重要分支,極大地增強了對印度過去的瞭解。

**碑文研究** 是對碑文的研究所,而 **錢幣學** 是對硬幣、獎章或紙幣的研究。

硬幣是重要的錢幣學資料,可以告訴我們關於印度-希臘、塞種-帕提亞和貴霜國王的資訊。

阿育王和旃陀羅笈多一世·笈多的碑文提供了關於那個時期人民的社會和政治狀況的寶貴資訊。

對這些碑文的研究所揭示了阿育王關於道德(宗教)的觀點以及旃陀羅笈多一世的征服。

考古遺址

從笈多時期至今,寺廟和雕塑展示了印度的建築和藝術史。

在笈多時期,在印度西部的山區挖掘了大型洞穴,即 **石窟寺** 和 **寺院**。

艾洛拉的凱拉薩寺和馬哈巴利普拉姆的 **拉薩** 是從外部岩石中雕刻出來的。

摩亨佐達羅和哈拉帕城市的挖掘證明了印度文化和文明的悠久歷史,超過兩千年的歷史。

卡里班根、羅塔爾、多拉維拉和拉克希加里等歷史遺址與摩亨佐達羅和哈拉帕文明同時代。

哈拉帕文明涵蓋了古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、哈里亞納邦、旁遮普邦、拉賈斯坦邦和北方邦(印度)的地區。

印度歷史的黑暗時代是公元前 1500 年到公元前 600 年之間的時期。這被稱為黑暗時代,因為我們對這段時期知之甚少。

黑紅陶器、彩繪灰陶器、馬爾瓦和約爾維文化的考古發現填補了年代的空白,也覆蓋了地理範圍。

考古發現展示的一些重要要點包括:

印度人在大約8000年前馴化了綿羊和山羊,並開始農業;鐵器大約在公元前1600年開始被廣泛使用。

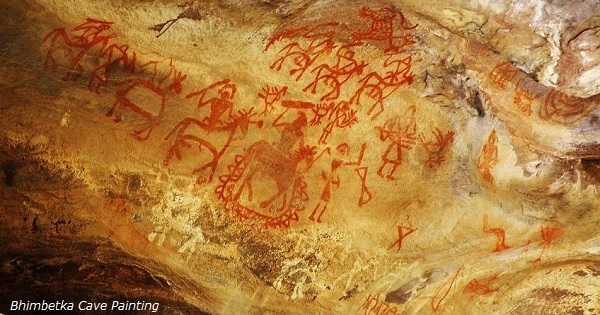

印度巖畫的傳統被證明已有12000多年的歷史。

在克什米爾和訥爾默達河谷發現的工具和遺蹟表明,早在200萬年前,人類活動就已經在次大陸開始了。

銘文

銘文是印度歷史最重要的和最可靠的來源。

銘文是同時期的文獻,不受後來的插值的影響,因為在後期不可能向其中新增任何內容。因此,它以其最初的創作和雕刻形式出現。

手稿是用樺樹皮、棕櫚葉、紙等柔軟的材料書寫的。隨著時間的推移,它們變得脆弱,經常需要抄寫,而在抄寫過程中,會進行一些無關的增補,一些錯誤也容易潛入其中。因此,它們不被認為是瞭解歷史的可靠資訊來源。

銘文的文字也以多種方式幫助歷史學家。

哈拉帕印章描繪了最早的文字系統,但至今尚未破譯。

阿育王銘文被認為是最早的文字系統之一。阿育王的銘文以四種文字書寫。

佉盧文字用於巴基斯坦地區,從右到左書寫,是從印度語的Varnamala(字母)系統演變而來。

婆羅米文字用於帝國的其餘地區,從北部的卡爾西(位於北阿坎德邦)到南部的邁索爾。

古文字學是研究文字發展變化的學科。

碑文研究始於18世紀後期。

阿育王之後,統治者採用了婆羅米文字,並在隨後的幾個世紀中一直沿用。

婆羅米文字在幾個世紀中不斷修改,導致了印度大多數文字的發展,包括南方的泰米爾語、泰盧固語、卡納達語和馬拉雅拉姆語,以及北方的天城體、古吉拉特語、孟加拉語等。

文字中字母的修改使得確定銘文寫作的年代成為可能。

1837年,詹姆斯·普林西普完成了阿育王字母表圖表。

阿育王的銘文記錄在他統治的不同年份,被稱為詔書,因為它們以國王的命令或願望的形式出現。

阿育王的詔書證明他(阿育王)是一位仁慈的國王,不僅關心其臣民的福祉,也關心全人類的福祉。

印度-希臘人、‘沙卡-剎特拉帕’和‘貴霜’的銘文在兩三代之後採用了印度名稱。這些銘文表明,他們也像其他任何印度國王一樣,參與社會和宗教福利活動。

君達爾巖銘文由魯陀羅達曼在公元2世紀中葉所寫。它是用梵文書寫的早期銘文例子;然而,梵文自笈多時期開始變得突出。

阿勒哈巴德柱銘文描述了旃陀羅笈多一世的事蹟。

笈多時期的碑文開始流行記錄國王的家譜,以及他們的征服和成就。這成為隨後王朝的趨勢,即列出其前任並提及其起源的神話。

查盧其王朝國王普拉卡希二世的艾荷勒銘文描述了王朝的家譜和成就。

博迦的格瓦利爾銘文也詳細記載了他的前任及其成就。

錢幣學

錢幣學被認為是繼銘文之後重建印度歷史的第二重要來源。

硬幣大多是在挖掘田地或建造建築物、修建道路等過程中發現的。

在系統發掘中發現的硬幣數量較少,但非常寶貴,因為它們的年代和文化背景可以被精確確定。

最早的硬幣被稱為打孔幣。它們由銀或銅製成。此外,還發現了一些金質打孔幣,但它們非常罕見,其真偽性也存在疑問。

印度-希臘硬幣也由銀和銅製成,極少有金質的。

貴霜王朝發行的硬幣大多是金和銅製成的,極少有銀質的。

笈多王朝發行的硬幣大多是金和銀製成的,但金質硬幣數量眾多。

僅帶有符號的打孔幣是印度最早的硬幣。每個符號都是單獨打孔的,有時會重疊。

從塔克西拉到摩揭陀,再到邁索爾甚至更南的地方,全國各地都發現了打孔幣。它們上面沒有刻有任何文字或傳說。

印度-希臘硬幣在上面描繪了美麗的藝術特徵。正面是國王的肖像或半身像,看起來像是真實的肖像,背面則描繪了一些神靈。

關於沙卡-帕提亞國王的資訊也來自他們的硬幣。

貴霜王朝主要發行金質硬幣和大量的銅質硬幣,這些硬幣在北印度的大部分地區,一直到比哈爾邦都能找到。

維瑪·迦多菲塞斯的硬幣上刻有溼婆神站在公牛旁邊的影像,說明從一開始就受到了印度的影響。

國王在硬幣上的描繪中自稱摩醯溼婆,即溼婆的信徒。迦膩色迦、呼毗士迦和瓦蘇提婆等人的硬幣上都有這種描繪。

貴霜硬幣描繪了許多印度神和女神,以及許多波斯和希臘神。

笈多王朝繼承了貴霜在硬幣上的印記傳統。他們完全印度化了他們的錢幣。

國王被描繪成從事狩獵獅子或犀牛、持弓或戰斧、演奏樂器或舉行阿श्वamedha祭祀等活動。

印度歷史的地理背景

印度次大陸包括六個國家(如下圖所示),即:

阿富汗,

巴基斯坦,

尼泊爾,

印度,

不丹,和

孟加拉國。

整個次大陸在古代被稱為Bharatavarsha或印度斯坦。

印度斯坦這個詞來源於信度河的名字,西方人將其發音為‘Hindu’或‘Indu’。因此,印度這個名字由此而來。

印度在印度憲法中被稱為‘Bharata’。

地理分割槽

Bharatavarsha的地理邊界由以下部分劃定:

北部是喜馬拉雅山脈;

西部和西北部是帕米爾高原和蘇萊曼-基爾塔爾山脈;

東部是孟加拉灣,西部是阿拉伯海;以及

南部是印度洋。

次大陸的自然地理可以分為以下三個部分:

喜馬拉雅山脈,

印度-恆河-雅魯藏布江平原,以及

德干高原。

喜馬拉雅山脈

喜馬拉雅山脈東西長約2400公里,南北寬約250至320公里。

喜馬拉雅山脈西起阿富汗,東至緬甸。

喜馬拉雅山脈有約114座山峰海拔超過20000英尺。

一些最高的山峰(喜馬拉雅山脈)包括:

戈裡山克或珠穆朗瑪峰(它是世界上最高的山峰),

干城章嘉峰,

道拉吉里峰,

南迦帕爾巴特峰,和

難達德維峰.

喜馬拉雅山脈構成了抵禦北部外來入侵的屏障。

開伯爾山口和博蘭山口自古以來就聞名。開伯爾山口因被稱為“通往印度的門戶”而聞名。

印度-恆河-雅魯藏布江平原

這個巨大的平原位於喜馬拉雅山脈的南部。它覆蓋了超過2.55億公頃的肥沃平原地區。

這個巨大的平原是由發源於喜馬拉雅山脈的河流形成的。

印度河、恆河和雅魯藏布江是三大河流系統。

古代薩拉斯瓦蒂河及其支流曾流經北部平原地區。薩拉斯瓦蒂河的河道曾流經哈里亞納邦、旁遮普邦和拉賈斯坦邦。

印度河有五條支流(從東到西流),即:

薩特萊奇河(Satudri),

比亞斯河(Vipasa),

拉維河(Parushni),

傑赫勒姆河(Chenab),和

傑赫勒姆河(Vitesta)。

薩特萊奇河曾經是消失的薩拉斯瓦蒂河的支流,但後來改變了河道。

雅魯藏布江發源於喜馬拉雅山脈凱拉薩山脈的瑪納薩羅瓦爾湖東部,向東流經西藏高原。在進入印度之前,它的名字是“Tsangpo”。

雅魯藏布江進入印度,從這裡開始,它被稱為雅魯藏布江。它流經阿薩姆邦和孟加拉邦,匯入恆河最東端的河口,即帕德瑪河。

恆河發源於岡哥特里冰川,流經印度和孟加拉國,最終注入孟加拉灣。它是印度最神聖的河流。

德干高原

德干高原(位於次大陸南部)的表面從西向東傾斜。

在西側,有一系列高聳的懸崖(朝向)南北延伸,在它與大海之間留下一條狹窄的平原帶。它被稱為西加特山脈。

東加特山脈(位於東海岸)被劃分為若干低矮的山丘。它有幾個缺口,透過這些缺口,半島河流匯入孟加拉灣。

印度中部高原

印度中部高原從西部的古吉拉特邦延伸到東部的恰蒂斯加爾邦。

塔爾,大印度沙漠位於阿拉瓦利山脈的西北。

印度中部高原包括馬爾瓦高原、邦德爾坎德和巴格爾坎德。

沿海地區

西海岸平原從北部的坎貝灣延伸到南部的喀拉拉邦。

西海岸的北部被稱為孔肯海岸。而南部被稱為馬拉巴爾海岸。

在孔肯和馬拉巴爾地區分佈著一些理想的港口。

東海岸只有少數天然港口。在歷史上,天然港口為海上活動提供了機會,這導致了與東南亞國家更加活躍和富有成效的聯絡。

半島的最南端被稱為科摩林角。

氣候

印度次大陸大部分位於熱帶地區,全年氣候相當溫暖。

印度次大陸有三個季節,即冬季、夏季和雨季。

3月至6月是炎熱季節。一些地區的溫度高達48°C或更高。之後是7月至10月的雨季。

西南季風給印度帶來降雨。

哈里亞納邦、拉賈斯坦邦以及信德和古吉拉特邦的部分地區降雨量較少,但在古代,這些地區降雨量較大,為哈拉帕文明的發展創造了理想的條件。

古代文獻中的地理

印度古代廣闊的次大陸被稱為Bharatavarsha(婆羅多之地),是南部Jambudvipa的一部分。

印度文學中的印度地理

印度地理在塑造古代印度歷史中發揮了重要作用,在古代印度文獻中得到了生動的描述。

“印度”一詞最早由阿契美尼德波斯人用於指稱信德河灌溉的地區。

Sapta-Sindhu,指的是薩拉斯瓦蒂河七條河流的區域。

《贊德·阿維斯塔》(瑣羅亞斯德教的聖書)用Sapta-Sindhu指代印度。

希臘人用‘Indos’指稱信德河,後來從波斯人那裡借用了這個詞。

著名的希臘歷史學家希羅多德用'Indos'指稱波斯帝國的薩特拉普。逐漸地,希臘和羅馬作家開始用這個詞指稱整個國家。

公元1世紀,中國人用Tien-Chu或Chuantu指稱印度。

玄奘用Yin-Tu指稱印度。

以下是“Sindhu”的變形形式:

波斯語中的Hindu

希臘語中的Indos

希伯來語中的Hoddu

拉丁語中的Indus

漢語中的Tien-chu。

中國學者義淨說:“印度只是北方部落和印度人自己使用的名稱,印度人自己並不知道這個名字”。

義淨還提到了其他一些指稱印度的詞語,如Arya-desa和Brahmarashtra。

公元前6世紀,帕尼尼首次使用‘Bharata’指稱一個地區,該地區只是22個Janapadas(從北印度的Kamboja到Magadha)中的一個。

佛教文獻談到七個Bharata地區(Sapta-Bharatas),對應於古代的Sapta-Sindhu。

公元前150年(帕坦伽利時期),一個地區被命名為Aryavarta。它位於印度北部,介於喜馬拉雅山脈和Pariyatraka或文德亞山脈西部之間,西部以阿拉瓦利山脈為界,東部以Kalakavana或Rajmahal山丘為界。

地理對印度歷史的影響

一個地區的地理特徵會以不同的方式影響人們的活動以及他們與自然和其他群體的互動。

山脈、河流、海洋構成了地理區域的自然邊界。一個人會根據自己的周圍環境發展自己的生活習慣和思維方式。

印度次大陸是一個廣闊的地理區域,擁有明確的自然屏障,北面是喜馬拉雅山脈,其餘三面是海岸線。

朝聖地和禮拜場所遍佈全國。

文化紐帶賦予所有印度人統一感和民族認同感。

有幾個地區具有獨特的區域精神和文化特徵。

這些單元孕育出更大的王國和帝國,並在適當的時候衰落,為其他單元的興起讓路。

Chakravarti是一種征服的概念,它激勵國王擴張自己的王國並統治整個國家。

來自西北的早期征服者,如印度-希臘人、沙卡-帕拉瓦人、貴霜人等,在印度西部建立了王國和帝國,但從未表現出渴望採納印度的政治理念以及融入印度社會主流的意願。

北部的拘薩羅、摩揭陀、高達、梵伽、阿槃提、拉塔和索拉斯特拉等古老王國,以及南部的卡林迦、安得拉、馬哈拉施特拉、卡納塔克、切拉、喬拉和潘底亞等王國,統治了人類歷史的漫長時期,似乎擁有永恆的生命。

居住在海岸線附近的人們是海上活動的專家。他們也與其他國家發展了貿易關係。

南部的喬拉王朝曾試圖征服海外土地。

儘管印度人在已知世界的許多地方都有分佈,但在東南亞,他們在越南、印度尼西亞、柬埔寨等國家產生了持久的影響。這是由於商人和王子的個人努力,而不是任何國家的努力。

印度商人不僅將自己的宗教和哲學傳授給其他國家的人民(如上一點所述),而且也融入了他們的宗教和哲學之中。

因此,印度的地理特徵不僅塑造了它的歷史和文化,而且塑造了人們的心靈和思想。

古代印度史 - 石器時代文化

根據科學研究,地質學家將地球的年齡確定為46億年。

在非洲發現的最早人類化石大約有420萬年的歷史。

最早的人類身材矮小,大腦也較小。

大約420萬年前,人類進化,目前的形態大約在5萬年前形成。

在非洲、中國、爪哇、蘇門答臘和南歐發現的化石描繪了人類發展各個階段和時期。

在印度,唯一發現的原始人類化石來自納爾默達河谷的‘Hathnaura’。

最早的舊石器時代工具

人類發展階段始於人們開始使用工具輔助自己的時候。這是奠定科學和機器使用基礎的時期。

大約260萬年前,人類開始在東非定期使用工具。

在印度尼西亞,最近發現的幾個原始人類化石的年代在180萬到160萬年前之間。

在中國,早期的石器與170萬到190萬年前的人類化石有關。

在印度,尚未發現與石器相關的任何人類化石。

含有石器的喜馬拉雅山脈的各個地層年代在200萬到120萬年前之間。

馬哈拉施特拉邦浦那地區的Bori考古遺址大約有138萬年的歷史。它為印度的早期石器提供了科學記錄。

印度的早期人類定居點與亞洲國家同時期,但比非洲地區的時期晚。

舊石器時代文化

根據工具技術,印度的舊石器時代分為以下三個階段:

舊石器時代早期的手斧和砍砸器工業;

舊石器時代中期用石片製作的工具;以及

舊石器時代晚期用石片和石葉製作的工具。

舊石器時代早期文化

舊石器時代早期文化的時期介於公元前60萬年和公元前6萬年之間。

這個時代的工具型別主要是手斧和砍砸器,以及砍砸器。這些工具是用核心和石片製作的。

製造石器所用的原材料種類繁多,包括石英岩、燧石,有時甚至還有石英和玄武岩等。

以下是舊石器時代早期文化的主要遺址型別:

居住地(在岩石掩蔽處或露天);

與原材料來源相關的工廠遺址;

結合了這兩種功能的遺址;以及

露天遺址(以上任何類別)。

舊石器時代早期工具在整個印度次大陸都有大量發現,除了印度河、薩拉斯瓦蒂河、雅魯藏布江和恆河平原,因為這些地區沒有可用的石材原材料。

以下是舊石器時代早期文化的重要遺址:

克什米爾的Pahalgam

阿拉哈巴德地區(北方邦)的Belan河谷

霍尚加巴德地區(中央邦)的Bhimbetka和Adamgarh

納高爾地區(拉賈斯坦邦)的16 R和Singi Talav

艾哈邁德納加爾地區(馬哈拉施特拉邦)的Nevasa

古爾伯加地區(卡納塔克邦)的Hunsgi

Attirampakkam(泰米爾納德邦)。

在以下地區也發現了一些其他遺址:

克什米爾、喜馬偕爾邦和旁遮普邦的喜馬拉雅山脈

北方邦的Belan河谷

拉賈斯坦邦的Berach盆地和丘陵地區

中央邦的納爾默達河谷和索恩河谷

卡納塔克邦的Malprabha和Ghatprabha盆地

恰蒂斯加爾高原和馬哈拉施特拉邦的幾個地區

泰米爾納德邦金奈附近的一些地區

奧里薩邦、西孟加拉邦和中央邦的一些地區。

舊石器時代中期文化

公元前15萬年到公元前4萬年這段時期被稱為舊石器時代中期文化。

舊石器時代中期的工具特徵為:

石片工具,是用從卵石或礫石上敲擊下來的石片製成的。

這些工具型別包括小型和中型手斧、砍砸器以及各種刮削器、鑽孔器和刀具。

舊石器時代中期的工具在印度中部、德干高原、拉賈斯坦邦、馬哈拉施特拉邦、泰米爾納德邦、卡納塔克邦和奧里薩邦被發現。

舊石器時代中期最重要的遺址有:

Bhimbetka

Nevasa

Pushkar

信德上游的Rohiri山丘

納爾默達河上的Samnapur

舊石器時代晚期文化

公元前9000年到公元前8000年這段時期被稱為舊石器時代晚期文化。

舊石器時代晚期文化的工具特徵是在生產方法上的基本技術創新,即從精心準備的核心上生產平行側面的石葉,以及複合工具的發展。

舊石器時代晚期的主要工具型別有:

刮削器

尖狀器

錐子

雕刻器

鑽孔器

刀具等。

在舊石器時代晚期,發展了複合工具的概念。

舊石器時代晚期最值得注意的發現是碎石製成的平臺和大地母神,她被作為女性原則或Sakti在農村地區受到崇拜。

這個獨特的石頭碎石平臺是由一群舊石器時代晚期的狩獵採集者建造的。在平臺的中心,一塊天然石頭被發現位於凱穆爾懸崖的頂部。

舊石器時代晚期的工具在以下地區被發現:

拉賈斯坦邦

印度中部和西部

恆河和Belan河谷的部分地區

古吉拉特邦

安得拉邦

卡納塔克邦。

北方邦、拉賈斯坦邦、中央邦、安得拉邦和馬哈拉施特拉邦的各個遺址屬於舊石器時代晚期,持續時間從大約公元前45000年到公元前10000年。

古代印度史 - 中石器時代文化

印度公元前12000年到公元前2000年這段時期被稱為晚石器時代、中石器時代或微石器時代。

中石器時代文化工具

中石器文化的工具特徵為:

從精心準備的燧石、玉髓、水晶、碧玉、紅玉髓、瑪瑙等優質材料的核心上取下的平行刃;

石器尺寸(工具)減小;

工具裝在木頭和骨頭上;

用作複合工具的工具的尺寸和形狀;以及

開發了一些新的工具型別,即新月形工具、梯形工具、三角形工具、箭頭等。

考古地層反映了從舊石器時代晚期到微石器時代的連續性,證明了微石器工業起源於舊石器時代晚期之前的階段。

中石器文化可用的碳14測年資料表明,該文化始於公元前12000年左右,並持續到公元前2000年。

中石器文化遺址

中石器時代的各個遺址位於:

蘭格納吉(古吉拉特邦),

巴戈爾(拉賈斯坦邦),

薩賴·納哈爾·賴、喬帕尼·曼多、馬達哈和達姆達瑪(北方邦),

賓姆貝特卡和亞當加爾(中央邦),

奧里薩邦,

喀拉拉邦,以及

安得拉邦

拉賈斯坦邦、古吉拉特邦和北方邦遺址的居民社群基本上是狩獵者、採集者和漁民。然而,在這些遺址上也有一些農業實踐的證據。

拉賈斯坦邦的巴戈爾遺址和古吉拉特邦的蘭格納吉遺址表明,這些中石器時代的社群與哈拉帕和其他銅石並用文化的人民保持聯絡,並彼此交易各種物品。

大約在公元前6000年,中石器時代的人們可能部分採用了定居的生活方式,並開始馴養動物,包括綿羊和山羊。

史前巖畫

印度的巖棚主要被舊石器時代晚期和中石器時代的人類佔據。

巖畫描繪了各種與動物相關的主題和場景,包括人和動物。除了動物和鳥類之外,魚類也出現在巖畫中。

以下是重要的巖畫遺址:

北方邦的穆爾哈納帕哈爾

中央邦的賓姆貝特卡、亞當加爾、拉克哈·朱爾

卡納塔克邦的庫帕加盧。

巖畫描繪了人類參與各種活動,例如跳舞、奔跑和狩獵、玩遊戲以及參與戰鬥。這些巖畫中使用的顏色有深紅色、綠色、白色和黃色。

亞當加爾巖棚的犀牛狩獵場景揭示了大量的人們共同參與大型動物的狩獵。

古代印度史 - 新石器時代

更新世大約在10000年前結束。

到那時,西亞和南亞的氣候條件或多或少已經穩定下來,與今天相似。

定居生活的開始

大約在6000年前,西亞和南亞地區都出現了最早的城市社會。

人類生活中獨特的進步是馴化了大量的動植物。

大約在公元前7000年,西亞的人類開始種植小麥和大麥等作物。

水稻可能在同一時期在印度被馴化,正如貝蘭河谷科爾迪瓦的證據所示。

各種動物的馴化以及對各種野生植物的成功利用,導致了向永久定居點的轉變,這逐漸促進了經濟和文化的發展。

新石器-農業地區

新石器-農業地區(在印度),可以分為四類:

印度河系統及其西部邊境;

恆河河谷;

印度西部和德干北部;以及

德干南部。

農業和動物馴化是早期新石器文化的主要經濟活動。

新石器文化以農業為基礎的經濟的證據來自奎達河谷以及印巴地區西北部的洛拉萊河和佐布河河谷。

梅赫加爾遺址已被廣泛研究,結果表明,該遺址的居住始於(大約)公元前7000年。這一時期也有使用陶器的證據。

大約在公元前6000年,人們開始使用陶罐和鍋;最初是手工製作,後來是輪制。

最初,在陶器出現之前的時期,房屋呈不規則的方形或長方形散佈,並用泥磚建造。

第一個村莊是由房屋與垃圾堆和它們之間的通道分隔而形成的。

房屋通常被分成四個或更多的內部隔間,一些用作儲藏室。

早期居民的生存主要依靠狩獵和採集,並輔以一些農業和畜牧業。

馴化的穀物包括小麥和大麥,馴化的動物有綿羊、山羊、豬和牛。

公元前6千年的開始標誌著人類開始使用陶器;最初是手工製作,然後是輪制。

這個時期的人們佩戴用青金石、紅玉髓、條紋瑪瑙和白色海洋貝殼製成的珠子。在埋葬遺骸中發現了珠子。

人們廣泛參與遠距離貿易,這可以透過發現用珍珠母製成的貝殼手鐲和吊墜得到證實。

公元前7000年,梅赫加爾的新石器時代定居點標誌著印度河谷早期以食物生產為基礎的生存經濟以及貿易和手工藝的開始。

在接下來的2500年中,印度河谷的社群開發了新的技術來生產陶器和陶土塑像;精美的石頭和金屬飾品;工具和用具;以及建築風格。

在恆河河谷、阿薩姆邦和東北地區發現了大量的新石器時代遺址。

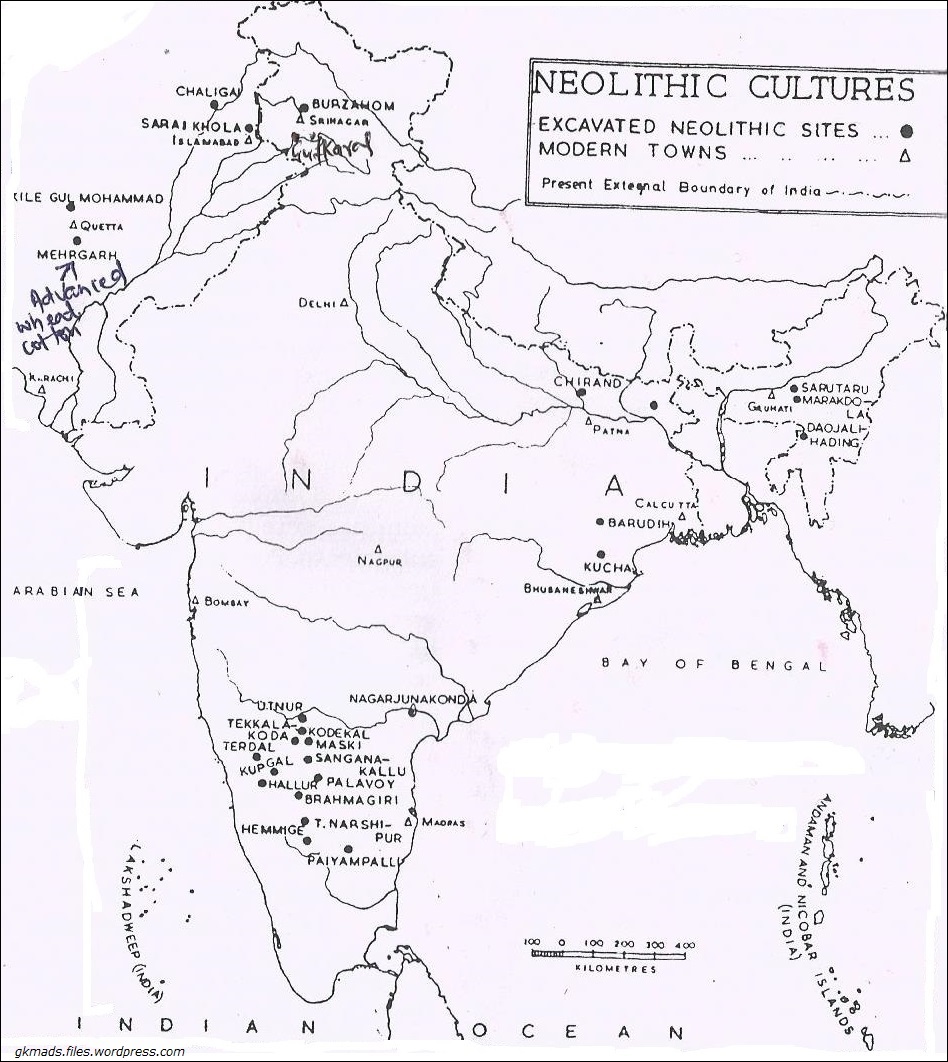

除了印度河谷之外,一些重要的新石器時代遺址還有:

克什米爾的古夫克拉爾和布林扎霍姆,

北方邦貝蘭河谷的馬赫加拉、喬帕尼·曼多和科爾迪瓦,以及

比哈爾的奇蘭德。

科爾迪瓦(公元前6500年)遺址提供了水稻馴化的最早證據。這是世界上任何地方水稻種植的最早證據。

貝蘭河谷的農業始於公元前6500年左右。除了水稻,在馬赫加拉也證實了大麥的種植。

骨骼遺骸的放射性碳測年資料(來自科爾迪瓦和馬赫加拉)表明,牛、綿羊和山羊在該地區被馴化。

布林扎霍姆的早期新石器時代定居者居住在地穴中,而不是在地面上建造房屋。

比哈爾邦奇蘭德的定居點屬於印度河谷之後(相對)的時期。

在印度東北部的卡恰爾山、加羅山和納迦山發現了小型磨光的新石器時代石斧。

在瓜哈提附近的薩魯塔魯進行的挖掘揭示了帶有肩部和圓形斧頭的工具,這些工具與粗糙的繩索或籃子狀的陶器相關聯。

在南印度發現的新的生存模式幾乎與哈拉帕文化同時存在。

以下是南印度的重要遺址:

安得拉邦的科德卡爾、烏特努爾、納加朱尼孔達和帕拉沃伊;

卡納塔克邦的特卡爾科爾塔、馬斯基、納爾西普爾、桑甘卡盧、哈盧爾和布拉馬吉里

泰米爾納德邦的帕亞姆帕利。

南印度的新石器時代可追溯到公元前2600年至800年。它被分為三個階段:

第一階段 - 完全沒有金屬工具;

第二階段 - 以銅和青銅工具為標誌,但數量有限。人們馴養了包括牛、公牛、綿羊和山羊在內的牛類,還從事了一些農業,種植了鷹嘴豆、小米和拉吉。使用了手工和輪制兩種陶器;以及

第三階段 - 以使用鐵為標誌。

上述證據使我們得出一些廣泛的結論。

印度次大陸最早的新石器時代定居點首先在印度河以西發展起來。在梅赫加爾,新石器文化始於大約公元前8000年,並很快成為一種普遍現象。

人們居住在泥土房屋中;種植小麥和大麥;並馴養綿羊和山羊。

進行貴重物品的遠距離貿易。

到公元前3000年,新石器文化已成為一種普遍現象,覆蓋了印度次大陸的大部分地區。

印度的銅石並用時代

到新石器時代末期,在印度北部的印度河和薩拉斯瓦蒂河谷發展出了一種成熟的文明。

在印度中部和德干地區發展了一種完全不同的文化,稱為銅石並用文化。然而,儘管他們使用金屬,但他們從未達到城市化的水平。他們與哈拉帕文化同時存在,但另一些則屬於哈拉帕文化後期。

重要的銅石並用文化包括:

阿哈爾文化 約公元前2800-1500年

卡亞塔文化 約公元前2450-700年

馬爾瓦文化 約公元前1900-1400年

薩瓦爾達文化 約公元前2300-2000年

喬爾韋文化 約公元前1500-900年

普拉巴斯文化 約公元前2000-1400年

蘭普爾文化 約公元前1700-1400年

共同特徵

銅石並用文化的人們使用獨特的彩繪陶器,通常是紅底黑彩。

他們使用專門的石片和薄片工業,使用矽質材料,如玉髓和燧石。然而,在有限的範圍內也發現了使用銅和青銅工具的證據。

經濟主要以自給農業、畜牧業、狩獵和捕魚為基礎。

彩繪陶器是所有銅石並用文化最顯著的特徵。

卡亞塔文化以堅固的紅色陶器為特色,上面用巧克力色繪製圖案,以及紅色彩繪淺黃色陶器和帶有刻痕圖案的梳理陶器。

阿哈爾人制作了一種獨特的黑紅陶器,上面裝飾著白色圖案。

普拉巴斯和蘭普爾陶器都源於哈拉帕文化,由於其光滑的表面被稱為光澤紅陶。

馬爾瓦陶器織物略粗,但在其上塗有一層厚的淺黃色表面,上面用紅色或黑色繪製圖案。

喬爾韋陶器是紅底黑彩,表面呈啞光,並塗有一層塗層。

這種文化中使用的著名陶器形式包括:

帶座盤子,

帶嘴花瓶,

帶莖杯,

帶底座碗,

大型儲藏罐,以及

帶嘴盆和碗。

銅石並用文化的中心繁榮於拉賈斯坦邦、中央邦、古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦的半乾旱地區。

卡亞塔文化的定居點大多位於查姆巴爾河及其支流附近。它們的數量很少,規模也相對較小,最大的可能不超過兩公頃。

與Kayatha文化相比,Ahar文化的聚落規模更大。

發掘表明,他們使用石頭、泥磚和泥土建造房屋和其他建築物。Balathal聚落是一個設防的聚落。

Malwa文化的聚落大多位於訥爾默達河及其支流沿岸。Malwa文化三個最著名的聚落位於Navdatoli、Eran和Nagada。

Navdatoli是該國最大的銅石並用時代聚落之一。它佔地近10公頃。其中一些遺址設有防禦工事。Eran有一道帶護城河的防禦牆。Nagada有一個泥磚壘成的堡壘。

Prabhas文化的聚落數量很少,不超過六個。

Rangpur文化的聚落主要位於古吉拉特邦的Ghelo河和Kalubhar河沿岸。

已知Jorwe文化有200多個聚落。其中大部分聚落位於馬哈拉施特拉邦。

Jorwe文化最著名的聚落是Prakash、Daimabad和Inamgaon。Daimabad是其中最大的一個,面積近20公頃。

銅石並用時代人們的房屋為長方形和圓形。它們是用泥土、樹枝和泥漿建造的。圓形房屋大多成群分佈。

這些房屋的屋頂由稻草製成,由竹子和木製椽子支撐。地板是用夯實的粘土製成。

他們輪作種植Kharif和Rabi作物,並飼養牛。他們在馬爾瓦地區種植小麥和大麥。Inamgaon和Ahar種植水稻。

他們還種植了jowar、bajra、kulth、ragi、豌豆、扁豆以及綠豆和黑豆。

總的來說,銅石並用文化在黑棉土帶繁榮發展。這反映了銅石並用時代人們在當時的技術、知識和手段的基礎上,開發出一種依賴於保水土壤的旱地農業系統的生態適應。

銅石並用時代:貿易與商業

銅石並用時代的社群與其他同時代的社群進行貿易和物資交換。

大型聚落是主要的貿易和交換中心。其中一些是Ahar、Gilund、Nagada、Navdatoli、Eran、Prabhas、Rangpur、Prakash、Daimabad和Inamgaon。

Ahar人定居在靠近銅礦的地方,並向馬爾瓦和古吉拉特邦的其他同時代社群供應銅製工具和器物。

在馬爾瓦、Jorwe和Prabhas文化中發現的大多數銅斧上都刻有相同的標記,這可能表明這些標記是製造它們的工匠的商標。

發現從索拉什特拉海岸將用於手鐲的貝殼貿易到銅石並用時代各個地區的其他地方。

黃金和象牙來自卡納塔克邦的Tekkalkotta,半寶石可能從古吉拉特邦的Rajpipla貿易到各個地區。

在許多偏遠的地方都發現了Inamgaon的陶器。這表明Jorwe人過去甚至會將陶器貿易到遙遠的地方。

除了水路運輸外,還使用帶輪的牛車進行長途貿易。在陶器上發現了帶輪牛車的圖案。

印度的銅石並用文化

宗教信仰

宗教是將所有銅石並用文化中心聯絡起來的一個重要方面。

銅石並用時代的人們崇拜母神和公牛。

在Malwa,公牛崇拜似乎在Ahar時期占主導地位。

在大多數遺址都發現了大量的自然主義和程式化的林伽。

現實主義或自然主義的林伽可能用作祭祀用品。

在Malwa文化的巨大儲藏罐上,用貼花圖案描繪了母神。她的右側是一個女人,左側是一條鱷魚,旁邊是神龕。

在一個陶罐的彩繪圖案上,一個神靈的頭髮蓬亂,讓人想起後期的Rudra。

在Daimabad發現的一個罐子上,一幅畫描繪了一個神靈,周圍環繞著老虎和孔雀等動物和鳥類。

這與在摩亨佐達羅發現的一枚印章上描繪的溼婆帕舒帕蒂相似。

在Inamgaon發現的兩個屬於Jorwe文化晚期的雕像已被認定為原始的迦內什,在開始一項事業之前,人們會崇拜他以求成功。

在Inamgaon發現了無頭雕像,這些雕像與《摩訶婆羅多》中的Visira女神相似。

在銅石並用時代遺址的發掘過程中,發現了大量的火壇,這表明敬火在人們中是一種非常普遍的現象。

銅石並用時代的人們相信死後有來世,這從Malwa和Jorwe人的墓葬中發現的陶器和其他喪葬物品的存在可以看出。

銅石並用文化興起於公元前3000年至2000年。

發掘表明,由於降雨量減少,許多聚落,如Kayatha、Prabhas、Ahar、Balathal、Prakash和Nevasa被廢棄,這使得農業社群難以維持生計。它們在四到六個世紀後重新被佔用。

技術

銅石並用時代的人們是農民。他們在陶瓷和金屬技術方面取得了相當大的進步。他們使用彩繪陶器,這種陶器製作精良,並在窯中燒製。它在500至700°C的溫度下燒製。

金屬工具大多是用從拉賈斯坦邦的Khetri礦山獲得的銅製成的。一些常用的工具包括斧頭、鑿子、手鐲、珠子、鉤子等。

僅在Jorwe文化中發現了金飾,這極其罕見。在Prabhas文化中發現了耳飾。

在Inamgaon發現的銅坩堝和銅鑷子說明了金匠的工作。玉髓鑽用於穿孔半寶石珠子。

石灰是由Kankar製成的,用於粉刷房屋、襯砌儲藏箱和各種其他用途。

銅器文化

1822年,在坎普爾地區的Bithur發現了一件銅魚叉;從那時起,在印度各個地區的近90個地點發現了近1000件銅器。

大多數銅器都是成堆發現的,因此被稱為銅器。

在馬德亞邦的Gungeria發現了最大的儲藏量。它包含424件銅器和102片薄銀片。主要物品是各種各樣的斧頭、魚叉、天線劍、環和人形。

魚叉、天線劍和人形僅限於北方邦。

而各種各樣的斧頭、環和其他物品則發現於拉賈斯坦邦、古吉拉特邦、馬德亞邦、比哈爾邦、奧里薩邦、西孟加拉邦和馬哈拉施特拉邦等不同地理區域。

對這些銅器的科學分析表明,它們通常由純銅製成,儘管在一些銅器中發現了非常微量的合金。它們是在開模或閉模中製造的。

拉賈斯坦邦的Khetri銅礦和北阿坎德邦的Almora地區的丘陵地區被認為是這些銅器的金屬來源。

銅器包括武器、工具和崇拜物品。

魚叉和天線劍被用作武器,而各種各樣的斧頭和斧頭可能被用作工具。條形斧頭似乎被用於開採礦石。

人形可能是崇拜物件。它們重達幾公斤,長度可達45釐米,寬度可達43釐米。

4-10釐米大小的小人形被印度北部各地的人們奉為Shani devata(薩尼神)。

赭色陶器文化

一種文化在恆河上游平原繁榮發展,這種文化以使用帶有鮮豔紅色陶衣並用黑色繪製的陶器為獨特特徵。這被稱為赭色陶器文化或簡稱OCP文化。

這種OCP文化幾乎與成熟的哈拉帕文明的後半期同時存在。這種文化的陶器在整個恆河上游平原都有發現。

在該地區的挖掘過程中發現,出土這種陶器的遺址遭受了嚴重的洪水災害。許多學者認為,整個恆河上游平原在一段時間內被水淹沒。

OCP文化的人們使用銅製工具,種植水稻、大麥、鷹嘴豆和khaseri。

OCP文化的陶器形狀與哈拉帕陶器有許多相同之處。

在Saipai(埃塔赫地區)的發掘中,在OCP沉積物中發現了銅器。

在恆河-亞穆納河間地區,幾乎所有銅器都是與OCP沉積物一起發現的,這反映出銅器與該地區的OCP人有關。但它們在比哈爾邦、孟加拉邦和奧里薩邦的文化關聯尚不清楚。

一些銅器型別,主要是斧頭,也與銅石並用時代的人們有關。

古代印度歷史 - 哈拉帕文明

直到1920年,這種文明的遺蹟僅在印度河流域地區發現;因此,它被稱為印度河文明。

1920-21年,D. R. Salini(在Harappa)和R. D. Banerjee(在Mohenjo Daro)在發掘中發現了哈拉帕文明。

這種文明的遺蹟首先在Harappa被發現,因此它也被稱為哈拉帕文明。

地理事實

以下是哈拉帕文明分佈的重要地理事實:

迄今為止發現的1400個該文明的聚落分佈在一個非常廣闊的地理區域內,東西長近1600公里,南北長1400公里。

哈拉帕文明的範圍從:

西部的Sutkagendor(俾路支省)到東部的Alamgirpur(梅魯特,北方邦),以及

北部的Manda(阿克努爾地區,查謨和克什米爾邦)到南部的Daimabad(艾哈邁德納加爾地區,馬哈拉施特拉邦)。

印度不同地區已知約有1400個哈拉帕文化遺址。目前印度約有925個遺址,巴基斯坦約有475個。

哈拉帕文明的總地理範圍約為1,250,000平方公里,是埃及面積的20倍以上,是埃及和美索不達米亞文明總面積的12倍以上。

哈拉帕聚落大多位於河岸,其中:

只有40個聚落位於印度河及其支流沿岸;

多達1100個(80%)聚落位於印度河和恆河之間的廣闊平原上,主要包括薩拉斯瓦蒂河系統(該河流系統現已不復存在);

在印度薩拉斯瓦蒂河系以外發現了大約250個聚落;其中一些位於古吉拉特邦,還有一些位於馬哈拉施特拉邦。

聚落的分佈模式表明,哈拉帕文明的中心並非印度河,而是薩拉斯瓦蒂河及其支流,這些河流流經印度河和恆河之間。因此,一些研究人員更傾向於將其稱為薩拉斯瓦蒂文明或印度-薩拉斯瓦蒂文明。

屬於這種文明的聚落可以分為以下幾類:

小型村莊(面積達10公頃),

較大的城鎮和小城市(10至50公頃)。

大型城市聚落,例如:

摩亨佐·達羅(超過250公頃),

哈拉帕(超過150公頃),

迦納瓦里瓦拉(超過80公頃),

拉基加里(超過80公頃),

卡利班幹(超過100公頃),以及

多拉維拉(超過100公頃)。

大型城市周圍環繞著廣闊的農業用地、河流和森林,那裡居住著零散的農業和牧業社群以及狩獵採集者群體。

對摩亨佐·達羅、哈拉帕、卡利班幹、羅塔爾、蘇爾科塔達、多拉維拉等遺址的挖掘,讓我們對這種文明的城鎮規劃、經濟、技術、宗教等各個方面有了一個比較全面的瞭解。

哈拉帕城市規劃

印度-薩拉斯瓦蒂城市的一個顯著特徵是街道和建築物的方向,它們按照東西、南北的基點方向排列。

包括摩亨佐·達羅、哈拉帕、卡利班乾和蘇爾科塔達在內的哈拉帕城市遺址,在城市的各個入口處都有大型的城門。這些城門也出現在內城牆區域。

在多拉維拉,在主城門附近發現了一個倒塌的標牌。這是一個大型銘文,上面有十個符號,每個符號高約37釐米,寬25至27釐米,宣告了一些名稱或頭銜。

建築材料

大多數聚落都位於沖積平原上,最常見的建築材料是泥磚和窯燒磚、木材和蘆葦。

在山麓和卡奇島以及索拉什特拉島上,由於石頭豐富,石頭取代了磚塊。

磚塊的尺寸比例相同,為1:2:4,即寬度是厚度的兩倍,長度是厚度的四倍。

門窗是用木材和草蓆製成的。

房屋的地板通常是硬夯土,經常抹灰。

排水溝和沐浴區是用燒製磚塊或石頭建造的。

屋頂可能是由木樑覆蓋著蘆葦和夯土製成的。

建築型別

發掘工作在大型和小型聚落中發現了許多型別的房屋和公共建築。

建築風格可以分為三類,並有一些變化,即:

私人住宅,

大型房屋周圍環繞著較小的單元,以及

大型公共建築。

門窗很少直接通向主街,而是朝向側巷。

房屋的視野被前門周圍的牆壁或房間遮擋。這樣做是為了保護中央庭院的活動不被過路人看到。

門是用木框製成的,門檻上設定的磚塊插座充當門樞。

一些門似乎被漆過,並且可能雕刻有簡單的裝飾。

窗戶在第一層和第二層都很小。

相鄰的房屋之間隔著狹窄的“無人區”。

公共建築

在幾個城市中發現了一些大型且獨特的建築,這些建築專門用於公共目的。

摩亨佐·達羅的大浴場

摩亨佐·達羅的大浴場是任何哈拉帕遺址最引人注目的特徵。

大浴場是一個磚砌結構,長12米,寬7米,從周圍的路面到水深近3米。

水顯然是由鄰近房間裡的3口大井供給的。

浴場周圍有門廊和房間,還有一段樓梯通往樓上。

浴場與某種儀式沐浴有關,這種沐浴從古代到今天一直是印度生活中非常普遍的。

在大浴場(摩亨佐·達羅)的西邊,有一組27塊磚砌結構,由狹窄的小巷交織而成。該結構東西長50米,南北長27米。這些結構被認定為糧倉,用於儲存穀物。在哈拉帕、卡利班乾和羅塔爾也發現了類似的結構。

在羅塔爾發現的船塢是另一個重要的建築。它是一個大型結構,長223米,寬35米,深8米,東牆上設有一個入口通道(寬12.30米)和一個溢洪道。

入口通道與一條河流相連。它旁邊是一個長240米,寬21.6米的碼頭。這是一個船塢,船隻用於裝卸貿易貨物。

羅塔爾是哈拉帕文明的主要貿易中心。

街道和排水系統

哈拉帕文明最突出的特徵是配備了排水系統的街道和側巷。

街道互相垂直相交,街道的寬度有一定的比例關係。

看不到任何侵佔街道的行為。

即使是較小的城鎮和村莊也擁有令人印象深刻的排水系統。這表明人們具有很強的城市衛生意識,並且非常重視健康和衛生。

燒製磚塊用於建造排水溝。小型排水溝連線著私人住宅的沐浴臺和廁所,然後連線到側街道上的中型排水溝,然後這些排水溝匯入主街道上較大的下水道,下水道用磚塊或鑿石塊覆蓋。

哈拉帕手工藝和工業

哈拉帕文明被稱為青銅器時代文明。

通常,使用未合金化的銅製造文物,很少將錫與銅混合製成青銅。

哈拉帕工具

工具和武器形式簡單。它們包括平斧、鑿子、箭頭、矛頭、刀、鋸、剃刀和魚鉤。

人們還製作了銅和青銅器皿。他們用鉛製作了小盤子和砝碼,以及相當精緻的金銀首飾。

哈拉帕人繼續使用燧石刀片。此外,在貴重和半貴重寶石珠子和砝碼方面也展現出精湛的技藝和專業知識。

長桶形瑪瑙珠(長達10釐米)是工藝最精美的例子。

滑石用於製作各種物品,如印章、珠子、手鐲、紐扣、器皿等,但其在製作法埃恩斯(一種玻璃)方面尤其值得注意。

在哈拉帕文明中發現了金制物品,例如珠子、吊墜、護身符、胸針和其他小型飾品。哈拉帕金顏色淺,表明銀含量高。

成熟的哈拉帕陶器代表了印度河地區以西的哈拉帕前文化以及薩拉斯瓦蒂地區的陶瓷傳統的融合。

陶器技術相當先進。大多數陶器都是輪制而成的。

還生產了大型儲藏罐。陶器在鮮紅的表面上用黑色繪製了精美的幾何圖案、植物、動物,還有一些繪畫似乎描繪了故事中的場景。

發現了超過2500枚印章。它們是用滑石製成的。它們大多描繪單個動物——獨角獸牛、大象、犀牛等,但也有一些描繪樹木、半人半獸和人形;在某些情況下,它們參與了儀式。

貝殼加工是另一個蓬勃發展的行業。靠近海洋的工匠定居點除了製作碗、勺子和棋子等物品外,還製作了貝殼飾品,如吊墜、戒指、手鐲、鑲嵌物、珠子等。

貿易與商業

密集的農業生產和大型貿易在哈拉帕文明的繁榮中發揮了重要作用。

優雅的社會結構和生活水平一定是透過高度發達的通訊系統和強大的經濟體系實現的。

貿易最初一定是內部的,即在一個區域和另一個區域之間進行。

農產品、工業原材料(包括銅礦石、石頭、半寶石貝殼等)都在大規模交易。

除了原材料,他們還交易:

金屬製成品(鍋和鍋、武器等);

貴重和半貴重寶石(珠子、吊墜、護身符等);以及

金銀飾品也被交易到各個地區。

他們採購:

來自拉賈斯坦邦克赫裡礦山的銅;

來自信德省羅赫裡山脈的燧石刀片;

來自古吉拉特邦和信德省的瑪瑙珠;

來自印度南部的鉛;

來自克什米爾和阿富汗的青金石;

來自中亞或伊朗的綠松石和玉;

來自馬哈拉施特拉邦的紫水晶;以及

來自索拉什特拉邦的瑪瑙、玉髓和瑪瑙。

在同時代的美索不達米亞文明中發現了成熟的哈拉帕印章和其他文物,以及一些美索不達米亞和埃及的文物在哈拉帕文明中被發現,以及美索不達米亞文獻的證據,這些都證明哈拉帕人彼此之間存在貿易關係。

砝碼和計量單位

貿易需要對交換以及砝碼和計量單位進行規範。

哈拉帕的砝碼和計量單位呈立方體和球形,由燧石、碧玉和瑪瑙製成。

砝碼系統按順序排列,即:

首先是倍增,從1、2、4、8到64,然後到160;然後

16的十進位制倍數,320、640、1600、6400(1600×4)、8000(1600×5)和128,000(即16000×8)。

16或其倍數的傳統在印度一直延續到20世紀50年代。

16個chhatank等於一個ser(相當於一公斤),16個annas等於一盧比。

長度的測量基於37.6釐米的英尺和51.8至53.6釐米的肘尺。

交通與旅行

在一些印章和來自哈拉帕和摩亨佐·達羅的陶器上的繪畫中發現了船隻的影像。

從羅塔爾發現了帶有用於桅杆的棍狀凹槽的船隻或船。

印章和陶器上描繪的船隻與信德和旁遮普地區(即使在今天)使用的船隻相似。

陸地運輸使用牛車和牲畜,如牛、駱駝、驢等。

在各個遺址的道路上發現的牛車陶器模型表明,當時使用的牛車與今天使用的尺寸和形狀相同。

古代印度歷史 - 哈拉帕文化

藝術

各種各樣的物品,如印章、石雕、陶器等,都是藝術活動的絕佳範例。

來自摩亨佐·達羅的瑜伽士和來自哈拉帕的兩個小雕像是最傑出的藝術作品。

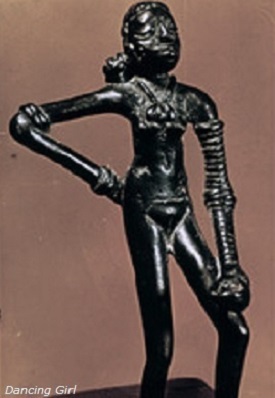

一個大約11.5釐米高,由青銅製成的跳舞女孩雕像是在摩亨佐·達羅發現的。

代馬巴德青銅動物的工藝,很可能屬於哈拉帕時期。

在哈拉帕發現的紅色砂岩軀幹由**可拆卸的四肢和頭部**組成。

灰色石頭軀幹可能描繪了一個跳舞的人物。這兩者都非常**逼真**,以至於沒有人會相信它們屬於哈拉帕時期。

哈拉帕人制作了大量的陶器小雕像,這些小雕像是手工製作的。這些小雕像包括人類、動物、鳥類和猴子。

以下是哈拉帕文明的藝術樣本:

青銅雕像(跳舞女郎);

陶牛;

陶製女性小雕像;

瑜伽士的頭部;以及

彩繪罐上的狗、羊和牛。

最具藝術性的描繪是駝峰牛的形象。在發掘中發現了駝峰牛和無駝峰牛的小雕像。

只在陶器上發現了繪畫。不幸的是,即使有壁畫,也沒有幸存下來。

文字

哈拉帕的語言至今仍不清楚。但一些學者將其與達羅毗荼語聯絡起來,另一些學者則將其與印歐語和梵語聯絡起來。

在印章和其他材料(如銅片、斧頭和陶器)上,大約有400個哈拉帕符號樣本。印章上的大多數銘文都很小,只是一組幾個字母。

哈拉帕文字有400到500個符號,人們普遍認為它不是字母形式的文字。

農業

農業通常在河岸沿線進行,其中大部分在夏季和季風期間被洪水淹沒。洪水每年都會沉積新的沖積淤泥,這些淤泥生產力極高,因此不需要進行主要的犁溝耕作,當然也不需要肥料和灌溉。

在卡利班幹挖掘的耕地顯示出縱橫交錯的犁溝痕跡,表明同時種植了兩季作物。這種方法至今仍在拉賈斯坦邦、哈里亞納邦和北方邦西部使用。

在哈拉帕城市發現的糧倉表明,穀物產量巨大。他們還儲備了足夠的儲備以應對未來的任何緊急情況。

主要的穀物是小麥和大麥。水稻也為人所知,是一種受歡迎的穀物。在古吉拉特邦和哈里亞納邦地區發現了水稻的遺骸。

種植了六種小米,包括拉吉、科登、桑瓦和喬瓦爾,以及豌豆和豆類。

在摩亨佐·達羅和其他遺址發現的棉布碎片表明,棉花也種植在該地區。

在美赫加爾發現了棉花,至少比文明的成熟階段早2000年。這是世界上最早的棉花證據。

其他主要作物包括棗椰、各種豆類、芝麻和芥菜。

使用帶銅或木製犁鏵的木犁耕地。

在摩亨佐·達羅和巴納瓦利發現了陶器犁的模型。

作物的收割可能使用銅鐮刀以及安裝在木頭上的石刀進行。

動物如綿羊、山羊、駝峰牛、水牛、大象等都描繪在印章上。這表明哈拉帕人馴化的動物種類很多。

在發掘中發現了綿羊、山羊、牛、水牛、大象、駱駝、豬、狗和貓等幾種動物的骨骼遺骸。

獵殺野生動物以獲取食物。在挖掘中發現的斑鹿、薩巴爾鹿、野豬、野豬等的動物骨骼證明了這一點。此外,還獵殺了幾種型別的鳥類以及魚類作為食物。

已從羅塔爾、蘇爾科塔達、卡利班幹和其他幾個遺址報告了馬的骨骼。

在諾沙羅和羅塔爾發現了馬的陶器小雕像。但這種動物沒有描繪在印章上。

古代印度歷史 - 哈拉帕宗教

- 哈拉帕宗教通常有兩個方面:

- 概念性或哲學性,以及

- 實用性或儀式性。

- 現有證據表明,印度河流域人民的宗教包括:

- 崇拜母神;

- 崇拜男性神靈,可能是溼婆神;

- 崇拜動物、自然、半人或神話生物;

- 崇拜自然狀態下的樹木或其內在的精神;

- 崇拜無生命的石頭或其他物體,林伽和約尼符號;

- 如在崇拜神聖的“香爐”中所示的財富崇拜;

- 對護身符和符咒的信仰,表明對惡魔的恐懼;以及

- 練習瑜伽。

這些特徵表明,這種宗教主要是一種本土的成長,並且是“印度教的直系祖先”,其特徵是具有大多數特徵。

發現了大量的陶製女性小雕像,這些小雕像是偉大的母神女神的代表。

在哈拉帕發現的一個醒目的矩形印章代表著地球或母神,從她的子宮裡長出一株植物。

一個男性神靈,描繪溼婆作為帕蘇帕提(即歷史溼婆的原型),在一個印章上被描繪成有三張臉,坐在一個矮矮的寶座上,以瑜伽士的典型姿勢坐著,兩側各有兩隻動物——右邊是大象和老虎,左邊是犀牛和水牛,寶座下站著兩隻鹿。

一塊來自卡利班幹的陶器上有一塊林伽和約尼合二為一。卡利班乾地區的人民分別崇拜溼婆和薩克蒂的象徵性代表。

一個在摩亨佐·達羅發現的非凡的印章,站在一棵菩提樹的兩根樹枝之間,代表著神靈。

在位於古吉拉特邦、拉賈斯坦邦和哈里亞納邦的遺址中發現了大量的“火壇”。在卡利班幹、羅塔爾和巴納瓦利發現了許多“火壇”。

卐字,一個對印度教徒、佛教徒和耆那教徒來說是神聖的符號,被描繪在印章、繪畫和塗鴉上。

大量的陶器小雕像描繪了個人以各種瑜伽姿勢(體位法),從而表明哈拉帕人練習瑜伽。

社會分層

哈拉帕社會似乎被劃分為三個階層,即

與城堡相關的精英階層;

富裕的中產階級;以及

一個相對較弱的階層,居住在下城,通常有防禦工事。

工匠和勞動者通常居住在防禦工事區域之外。

然而,很難說這些劃分是純粹基於經濟因素還是具有社會宗教基礎。

在卡利班幹,似乎祭司居住在城堡的上部,並在其下部進行火壇儀式。

政治格局

也很難確定哈拉帕文明時期盛行的政治格局是什麼。

整個印度河流域帝國的區域都由一個首都管理,有一些區域行政中心或省級首都。

有幾個獨立的州或王國,每個州都有城市,如信德的摩亨佐·達羅、旁遮普的哈拉帕、拉賈斯坦邦的卡利班幹和古吉拉特邦的羅塔爾作為其首都。

公元前1000年,該地區被劃分為16個摩訶迦納帕達,每個摩訶迦納帕達都是獨立的,並擁有自己的首都。

處理死者

在許多主要遺址都發現了散落的墓葬以及謹慎的墓地。

與定居點的規模和可能居住在其中的居民數量相比,骨骼遺骸很少。

普遍的做法是將骨骼以伸展的姿勢放置,頭部朝北。在墳墓中放置裝有穀物等食物的陶罐,在某些情況下,屍體與飾品一起埋葬。

也實行火葬,這已由許多骨灰甕或其他容器證明,這些容器包含煅燒的人骨和骨灰,以及供死者在來世使用的容器祭品。

哈拉帕年代學

馬歇爾認為哈拉帕文明繁榮於公元前3250年至2750年。

惠勒將其年代確定為公元前2500-1500年。

根據放射性碳測年法,文明的年表如下:

早期哈拉帕階段:約公元前3500年-2600年

成熟哈拉帕階段:約公元前2600年-1900年

晚期哈拉帕階段:約公元前1900年-1300年

衰落

約翰·馬歇爾(1902年至1928年印度考古調查局局長)宣稱,哈拉帕文明的衰落是由於環境退化造成的。為農業用地砍伐森林和為燃料過度開採木材以及過度開發資源等導致土地變得貧瘠,河流淤積。

環境退化、洪水、乾旱和饑荒必然成為反覆出現的特徵,最終導致其衰落。

惠勒認為,它被大約公元前1500年來到印度的野蠻人雅利安人摧毀了。

考古或生物學證據證明,惠勒關於雅利安人是哈拉帕文明毀滅者的論點是一個神話。

哈拉帕文明遍佈廣闊的區域。它衰落的原因可能有很多,例如:

在薩拉斯瓦蒂河Saraswati地區,其衰落很可能主要歸因於河道變遷。

沿著印度河Indus,其衰落很可能主要歸因於反覆發生的洪水。

降雨量總體下降,影響了農業,而農業是主要的經濟資源。

隨著經濟狀況的下降,其他所有機構,如貿易和商業、行政和政治結構、市政設施等,都在一段時間內逐漸衰落。

考古證據表明,哈拉帕Harappan文明並非突然消失。

衰落是一個逐漸緩慢的過程,歷時近600年,從公元前1900年到公元前1300年。

城鎮規劃、網格佈局、排水系統、標準重量和度量等特徵逐漸消失,並出現具有獨特區域差異的認識。

古代印度歷史 - 吠陀文明

- 吠陀文獻是瞭解吠陀文明最重要的資訊來源。

- 吠陀文獻由三個連續的文學創作類別組成,即:

- 吠陀Vedas

- 梵書Brahmanas

- 阿蘭尼雅卡和奧義書Aranyakas and Upanishads

吠陀Vedas

吠陀意為“知識”。吠陀構成吠陀文獻的最早部分。

吠陀文獻經過幾個世紀的演變,並由口口相傳一代一代地傳承下來。

吠陀是讚美詩、祈禱、咒語、聖歌、和祭祀公式的集合。

吠陀共有四部,即:

《梨俱吠陀》Rig Veda - 它是最古老的吠陀。它是讚美詩的集合。

《 सामveda》Samveda - 它是歌曲的集合,大部分取自《梨俱吠陀》Rig Veda。

《夜柔吠陀》Yajurveda - 它是祭祀公式的集合。

《阿闥婆吠陀》Atharvanaveda - 它是咒語和符咒的集合。

梵書Brahmanas

梵書是散文文字。它詳細描述了吠陀讚美詩的含義、應用及其起源的故事。此外,它還解釋了儀式和哲學的細節。

阿蘭尼雅卡和奧義書Aranyakas and Upanishads

阿蘭尼雅卡和奧義書體現了隱士和苦行僧對靈魂、神、世界等的哲學思考。這些部分包含在梵書中或附在其後,部分作為獨立的作品存在。

它們,即梵書、阿蘭尼雅卡和奧義書,都附屬於四部吠陀之一。

讚美詩的創作歸功於具有神聖起源的印度聖賢Rishis(僧侶)。

吠陀被稱為‘apaurusheya’(非人造)和‘nitya’(永恆存在),而聖賢則被稱為受啟發的先知,他們從至高神那裡接受了真言mantras。

《梨俱吠陀》的時代

地球的起源可以追溯到大約46億年前,而人類本身的起源可以追溯到大約420萬年前。

馬克斯·穆勒Max Muller任意地將《梨俱吠陀》的創作時間定為公元前1200年到公元前1000年。

惠特尼W. D. Whitney否定了穆勒,並批評他在確定日期時使用了完全武斷、不科學和不學術的方法。

根據阿維斯塔Avesta語言的類比,一些學者認為《梨俱吠陀》的年代可能是公元前1000年。

一些吠陀神,即因陀羅Indra、伐樓拿Varuna、密特拉Mitra,以及兩位那剎天Nasatyas,在公元前1400年的博阿茲克伊Boghaz-Koi(小亞細亞)銘文中被提及,這證明《梨俱吠陀》的產生時間一定早於一些外國學者所描述的年代。

《博阿茲克伊》銘文記錄了赫梯Hittite和米坦尼Mitanni國王之間的一項條約,而上述提到的神被作為該條約的見證人。即使在今天,法院宣誓和就任公職時(以神明之名)也採用了同樣的方式。

蒂拉克Bal Gangadhar Tilak根據天文依據,將《梨俱吠陀》的年代定為公元前6000年。

雅各比Harmon Jacobi認為吠陀文明繁榮於公元前4500年至公元前2500年之間,而《聖典》Samhitas則是在該時期後半段創作的。

著名的梵文學者溫特尼茨Winternitz認為,《梨俱吠陀》可能創作於公元前3千年。

穆克吉R. K. Mukerjee認為,“根據保守的計算,我們應該將《梨俱吠陀》的年代定為公元前2500年”。

潘迪G. C. Pande也贊成公元前3000年甚至更早的年代。

《梨俱吠陀》地理

《梨俱吠陀》中的人民稱自己為‘雅利安人’Aryans。他們對自己居住的地理區域有詳細的瞭解。《梨俱吠陀》中提到的地理特徵(如河流和山脈)的名稱、位置和模式,表明了他們居住的地理區域的位置。

《梨俱吠陀》的納迪·蘇克塔Nadi-sukta讚美詩提到了21條河流,包括東部的恆河Ganga和西部的庫巴Kubha(喀布林)河。

河流的排列順序是從東到西,即從東部的恆河Ganga到西部的庫布林Kabul河。雅穆納Yamuna、薩拉斯瓦蒂Saraswati、薩特勒Jhelum、拉維Ravi、傑赫勒姆Jhelum和印度河Indus等河流位於恆河Ganga和喀布林Kabul之間。

喜馬拉雅山脈Himalayas和穆賈萬特Mujavant(如吠陀中所述)位於北部。

海洋,即‘薩穆德拉’Samudra,與信德河Sindhu有關,而薩拉斯瓦蒂河Saraswati曾流入海洋。海洋也與對外貿易有關。

《梨俱吠陀》時期的地理範圍包括現在的印度西北部邦Uttar Pradesh、哈里亞納Haryana、旁遮普Punjab、拉賈斯坦Rajasthan、古吉拉特Gujarat、整個巴基斯坦以及阿富汗南部。

《梨俱吠陀》中提到的十王之戰,列出了十位國王的名字,他們參加了反對蘇達斯Sudas的戰爭,蘇達斯是特里特蘇Tritsus家族的婆羅多Bharata國王。這說明吠陀人所知的領土被劃分為許多邦-共和國和君主制(王國)。

這場戰爭是在帕魯沙尼Parushani(拉維Ravi)河畔進行的,蘇達斯Sudas取得了勝利。

‘婆羅多伐爾沙’Bharatvarsha是整個國家的名稱。它是由《梨俱吠陀》中最重要的人民賦予的。他們是‘婆羅多’Bharatas,他們定居在薩拉斯瓦蒂Saraswati河和雅穆納Yamuna河之間的區域。

《梨俱吠陀》還給出了其他人的位置,例如在庫魯克謝特拉Kurukshetra地區的普魯斯Purus;拉維Ravi河以東的特里特蘇Tritsus;印度河Indus河以西(到喀布林Kabul河)的阿利納斯Alinas、帕赫塔斯Pakhtas、巴拉納斯Bhalanas和西比斯Sibis等等。

古代印度歷史 - 吠陀社會

社會

在《梨俱吠陀》時期,個人的職業是社會分類的基礎。

它被分為四個種姓varnas,即

婆羅門Brahmanas(教師和祭司);

剎帝利Kshatriya(統治者和行政人員);

吠舍Vaisya(農民、商人、銀行家);以及

首陀羅Sudra(工匠和勞動者)。

選擇職業完全自由,且具有流動性。

行業和職業在社會中(到目前為止)沒有成為世襲特徵。

吠陀社會的主要特徵

家庭是社會最小的單位。它主要是單配製和父權制的。

童婚並不流行。

婚姻有自由選擇權。

寡婦可以嫁給已故丈夫的弟弟。

妻子是丈夫在所有宗教和社會儀式中的夥伴。

父親的財產由兒子繼承。

如果女兒是父母唯一的子女,她才能繼承財產。

財產權體現在動產上,如牛、馬、金、飾品,也體現在不動產上,如土地和房屋。

教育

教師受到極大的尊重。

學校設在教師的家裡,教師在那裡教授特定的神聖文字。

學生首先透過重複教師教授的詞語來學習文字。

發音和語音表達非常重要。

口頭學習是訓練方法。

學生接受了嚴格的訓練和學習,以記憶和儲存大量吠陀文獻。

食物和飲料

飲食的重要組成部分是牛奶及其製品,如酸奶、黃油和酥油ghee。穀物與牛奶一起煮(kshira-pakamodanam)。

吃小麥和麥芽製成的恰帕提Chappati(麵包),並與酥油ghee混合。

人們吃鳥類、野生動物(如野豬、羚羊和水牛)和魚的肉。

在儀式場合被犧牲的動物(如綿羊、山羊、水牛等)的肉也被食用。

牛被稱為阿格尼亞aghnya,即不可殺害。吠陀規定,殺害或傷害牛的人將受到死刑或驅逐出王國的處罰。

蘇拉Sura和索瑪Soma,即酒精飲料,也被飲用,儘管其飲用已被譴責。

經濟生活

農業、畜牧業以及貿易和商業是《梨俱吠陀》時期人們的主要經濟活動。

人們擁有家畜,如牛、羊、山羊、驢、狗、水牛等。

牛被用於耕作和拉車,馬被用於拉戰車。

犁有時由六、八甚至十二頭牛組成一隊來拉。

穀物用鐮刀收割。

使用肥料以提高產量;也實行灌溉。

降雨過多和乾旱被認為會破壞莊稼。

穀物統稱為‘雅瓦’Yava和‘達尼亞’Dhanya。

其他一些職業包括製陶、織布、木工、金屬加工、皮革加工等。

最初,銅是唯一使用的金屬,並且'ayas'被用作其通用術語。在後期,‘lohit ayas’和‘syam ayas’分別用於指代銅和鐵。

在《梨俱吠陀》時代,貿易和商人(瓦尼克vanik)也很有名。

商品交換(以物易物經濟)的實踐盛行。據發現,十頭牛被標價為因陀羅Indra雕像的價格。

貨幣的使用可以追溯到贈送100個尼什卡nishkas的記載。

放貸也很流行。據記載,支付八分之一或十六分之一作為利息或本金的一部分。

海洋與貿易和海洋財富(如珍珠和貝殼)有關。

古代印度歷史 - 吠陀政治

- 吠陀印度的政治結構良好,組織有序。

政治結構

《梨俱吠陀》時期印度的政治結構可以按照以下升序進行研究:

家庭(庫拉Kula),最小的單位。

村莊(格拉瑪Grama)

氏族(維斯Vis)

人民(賈納Jana)

國家(拉什特拉Rashtra)

庫拉Kula(家庭)包括所有住在同一屋簷下(格里哈griha)的人。

幾個家庭的集合構成格拉瑪Grama(村莊),其村長被稱為格拉米尼gramini。

幾個格拉瑪Grama(村莊)的集合被稱為維斯Vis,其首領被稱為維斯帕蒂Vispati。

幾個維斯Vis構成一個賈納Jana,例如潘查賈納Panchajanah、亞德瓦賈納Yadva-janaha和婆羅多賈納Bharata-janaha。

所有賈納Jana的集合構成拉什特拉Rashtra(國家)。

行政

世襲國王是流行的政府形式。

人民大會Jana選舉國王的制度也為人所知。

拉什特拉Rashtra是小的邦,由拉賈Raja(國王)統治。

較大的王國由‘薩姆拉特’samrat統治,這反映出他們享有更高的權威和尊嚴。

拉賈Raja在普羅希塔Purohita和其他官員的協助下主持司法。

拉賈Raja被獻上巴利bali,這是對他服務的自願禮物或貢品。巴利bali由他的人民以及被征服的人民提供。

政府對犯罪行為進行了嚴厲打擊。主要的犯罪包括盜竊、入室盜竊、搶劫和偷牛。

重要的王室官員包括:

Purohita(祭司長兼大臣)

Senani(軍隊首領)

Gramini(村長)

Dutas(使節)

Spies(間諜)

《梨俱吠陀》中提到了兩個重要的議會,即Sabha和Samiti。這些議會構成了政府的基本特徵。

Samiti主要負責政策決策和政治事務,包括普通民眾。

Sabha是由長老或貴族組成的精選機構,其政治色彩較弱。

吠陀宗教和哲學

在《梨俱吠陀》時期,人們也崇拜一些神靈,這些神靈是自然力的擬人化。

神靈的類別

吠陀神靈被分為三類:

地神(Prithivisthana),例如: पृथ्वी(地球)、阿耆尼(火神)、蘇摩(月神)、辯才天(智慧之神)和河流。

空中神或中間神(Antarikshasthana),例如:因陀羅(雷神)、阿帕姆納帕特(水神)、魯陀羅(暴風雨之神)、伐由(風神)、普魯賈尼亞(降雨之神)和阿帕(水神)。

天神(Dyusthana),例如:帝釋天(天父)、伐樓拿(水神兼秩序之神)、密特拉(契約之神)、蘇利耶(太陽神)、薩維特里(太陽神)、布善(牧神)、毗溼奴(保護神)、阿底提亞(光明神)、烏莎斯(黎明女神)和阿施文(雙馬神)。

因陀羅和伐樓拿(至高無上的宇宙和道德統治者)按此順序排列,在其他神靈中佔據突出地位。

阿耆尼和蘇摩也是受歡迎的神靈。阿耆尼被視為地球與天堂之間的使者。阿耆尼是唯一被認為存在於所有神靈類別中的神靈。

神靈被描述為有生之物,但他們是永生的。在外觀上,他們是人類,儘管有時他們被認為是動物,例如:帝釋天為公牛,太陽為駿馬。

在獻給神靈的祭祀中,人們會獻上牛奶、穀物、肉類等普通食物,這些食物就會變成神靈的食物。

神靈通常很仁慈,但有些神靈也有一些不友善的特性,例如:魯陀羅和摩魯陀。

輝煌、力量、知識、擁有和真理是所有神靈的共同屬性。

至今,虔誠的印度教徒每天都會誦唸《伽耶提箴言》。

神靈的多樣性是由於人們賦予神靈的不同稱號。

宇宙的最終統一性被斷言為一位神靈的創造,人們賦予了他不同的稱號。

創造被認為是毗婆屍(宇宙巨人)所作犧牲的結果,或者是由無形演變成水而顯現的結果。

文獻中提到,Hiranyagarbha(金胎)從大水中產生,遍佈宇宙,從而從永恆存在著的物質中創造了波浪。

獻給Visvakarman(宇宙創造者)的讚美詩告訴我們,水中包含著漂浮的世界蛋,Visvakarman從中誕生;他是宇宙中第一個出生的,是世界的創造者和製造者。科學現已證實,生命最初是在水中發展起來的。

古代印度歷史 - 雅利安人入侵

梵語和歐洲語言(特別是拉丁語和希臘語)之間的相似之處首先由一位名叫Filippo Sassetti的商人注意到,他於公元1583年至1588年居住在果阿。

威廉·瓊斯爵士和許多其他在東印度公司任職的學者詳細闡述了語言的相似性(歐洲語言和印度語言之間)。

基於這些相似之處,一些學者推測,印度人和歐洲人的祖先曾經在同一地區生活過,並使用同一種語言。

學者們將這種語言稱為印歐語,並將他們的共同家園稱為印歐語系的家園。這造成了關於確定雅利安人最初家園的問題上存在很大的意見分歧,這個問題仍在爭論之中。

人們提出了許多雅利安人的家園,例如:中亞的草原、俄羅斯南部、歐洲南部、德國、中國新疆,甚至地中海地區,如巴勒斯坦和以色列。幾乎在所有地方都發現了吠陀語及其文獻(印度除外)。

《梨俱吠陀》是雅利安人現存最古老的記錄。它沒有提供任何證據(甚至懷疑)表明雅利安人從其他任何地區遷徙而來。

馬克斯·穆勒將這一事件的時間定在公元前1200年或1000年之間。作為一名真正的基督徒,馬克斯·穆勒相信《聖經》,根據《聖經》,世界是在公元前4004年10月23日創造的,因此馬克斯·穆勒面臨著將整個人類歷史納入6000年的挑戰。

雅利安人最初是印度的居民,並非來自外部,因為沒有考古或生物學證據可以證明公元前5000年至公元前800年之間有任何新人從外部進入。

從各個哈拉帕遺址發現的骨骼遺骸與同一地理區域現代人群的骨骼相似。

哈拉帕文明與梨俱吠陀

仔細考慮《梨俱吠陀》的證據,就會得出這樣的結論:它包含的人們及其文明的參考可以理解為指的是哈拉帕文明。

博加茲柯伊銘文(公元前14世紀)的發現提到了《梨俱吠陀》中的神靈,這表明《梨俱吠陀》存在的時間更早,並且這種文化在那個早期時代從印度遷移到小亞細亞。

《梨俱吠陀》最終形成的時間不應晚於公元前3000年左右。

梨俱吠陀文明與哈拉帕文明的相似之處

哈拉帕遺址的地理分佈也可以從《梨俱吠陀》的地理角度來看待。

《梨俱吠陀》中提到的地理特徵證實了吠陀文明從北部的阿富汗到南部的古吉拉特邦,從東部的恆河到西部的庫巴(喀布林)的擴充套件。

吠陀文化在薩拉斯瓦蒂河及其支流周圍地區繁榮發展;超過80%的哈拉帕聚落都位於薩拉斯瓦蒂河谷周圍,因此它是哈拉帕文明的主要區域。

印度河流域的人們所知的動物,在《梨俱吠陀》中也有記載,包括綿羊、狗、水牛、公牛等。

《梨俱吠陀》中的人們獵殺的動物包括羚羊、野豬、水牛(野牛)、獅子和大象,其中大部分動物也為印度河流域的人們所熟悉。

在羅塔爾發現了一個陶土馬塑像。馬在吠陀時期是一種重要的動物。在一些哈拉帕遺址也發現了馬骨和陶土塑像。

哈拉帕人的一些宗教習俗,如崇拜菩提樹、公牛、溼婆林伽,至今仍在現代印度教徒中延續。

在納什羅發現的一些女性陶土塑像,頭髮分縫處仍然塗有硃砂。頭髮分縫處塗硃砂至今仍然是已婚印度教婦女最珍貴和神聖的象徵。

一塊來自哈拉帕的陶土板描繪了水牛祭祀的場景,讓人想起Mahisasuramardini(鬥戰勝佛)。

哈拉帕人知道使用耳環、項鍊、手鐲、腳鐲、花環和珠寶等裝飾品。

《梨俱吠陀》提到了黃金和ayas(銅)的使用。Ayas被用於製作器皿。

上述在《梨俱吠陀》和哈拉帕文明之間發現的相似之處,導致人們得出這樣的結論:哈拉帕文明與吠陀文明相同,並且雅利安人並非來自印度以外。

古代印度歷史 - 後吠陀時代

吠陀文獻的不同分支是從彼此發展而來的。

四吠陀之後是婆羅門經、阿蘭尼雅經和奧義書。

婆羅門經詳細解釋了各種吠陀祭祀儀式及其起源。它是雅利安人最早的散文文獻。

阿蘭尼雅經包含哲學和神秘的內容。之所以這樣稱呼它們,是因為它們的內容要求必須在森林(aranya)的隔離中學習。它們是婆羅門經的結尾部分。

在吠陀文獻的最後階段,奧義書是從阿蘭尼雅經的傳統中推匯出來的。

《梨俱吠陀》涉及Karmakanda(儀式)和哲學方面。

婆羅門經包含儀式方面。

奧義書包含哲學方面。

Chandogya和Brihadaranyaka是最古老和最重要的兩種奧義書形式。

其他重要的奧義書包括Kathak、Isa、Mundaka、Prasna等。

地理和新的政治實體

《梨俱吠陀》時期人們的主要定居點是印度河和薩拉斯瓦蒂河谷地區。然而,在後吠陀時期,三希達和婆羅門經提到,這些定居點幾乎覆蓋了整個北印度。

那時,恆河佔據了印度最受尊敬和神聖的河流的崇高地位。因此,文明中心從薩拉斯瓦蒂河轉移到了恆河。

Vis在逐漸擴張和鞏固方面取得了顯著發展。

在《梨俱吠陀》時期為人所知的Bharatas、Purus、Tritsus和Turvasas等Jana逐漸與其他Jana融合,並從歷史舞臺上消失。Anus、Druhyus、Turvasas、Krivis等民族也消失了。

在印度北部地區,發展出了Kasi、Kosala、Videha、Magadha和Anga等邦國。然而,南印度地區沒有明確提及。

不同邦國之間爭奪霸權的鬥爭時有發生。出現了建立統一帝國的理想。

《शतपथ梵書》提到了人民向東擴張的情況。它提到Videgh Madhav從吠陀文化之地(薩拉斯瓦蒂河谷)遷徙出來,越過Sadanira(現代甘達克河)和Kosala的東部邊界,來到Videha(現代提爾胡特)的土地。

Kosala、Kasi和Videha這三個王國的崛起。此後,在Hastinapur、Atranjikhera和許多其他遺址進行的發掘工作揭示了從公元前2000年開始的文化。

人們注意到後哈拉帕時期的陶器的一些特徵,如赭色陶器(O.C.P.)(約公元前2000-1500年),以及約公元前1200-600年期間出現的黑紅陶器、灰陶器等。

北部黑拋光陶器(N.B.P.)約在公元前7世紀開始生產。

奧義書中提到庫魯-潘恰拉地區是文化和繁榮的中心。它是現在印度西北部和中部地區。

Kosala、Kasi和Videha三個王國被認為是吠陀文化的中心。

《阿闥婆吠陀》中也提到了Magadha和Anga這兩個遙遠的國家。

在南部,提到了Vidarbha(在馬哈拉施特拉邦)。

Bahlikas、Kesins、Kekayas和Kamboja等邦國位於更西部的旁遮普邦。

政治和行政

隨著邦國概念的不斷發展,君主制成為正常的統治形式。君主制被賦予了神聖起源的地位。

adhiraj、rajadhiraja、samrat和ekrat等術語在大多數文字中都用來指代“萬王之王”的概念。

Atharvanaveda中定義的ekrat一詞指的是至高無上的統治者。

為國王的任命組織了特殊的儀式,例如Vajpeya、Rajsuya和Ashvamedha。

君主制建立在堅實的基礎之上。它不是絕對的,而是以多種方式受到限制。

在君主制的框架內,存在著一些民主的因素。這些因素包括:

人民選擇國王的權利;

對國王權利和義務的限制條件;

國王對大臣議會的依賴;以及

人民大會,即sabha和samiti,作為對國王專制的制衡力量。

在任何情況下,國王都不能被視為王國唯一的擁有者,擁有對所有事物和臣民的絕對權力。

國王掌管王國如同受託責任。他被認為只是一個受託人,必須在促進人民福祉和進步的條件下掌管王國。

Sabha

Sabha和Samiti與大臣和官員一起在行政管理中發揮著重要作用。

Sabha的功能類似於議會,透過辯論和討論處理公共事務。

Sabha的首腦被稱為sabhapati,維護者被稱為sabhapala,成員被稱為sabheya、sabhasad或sabhasina。

制定了規則來規範sabha中的辯論。

Sabha也充當司法機構,因為有言“參加Sabha的人如同坐在法庭上宣揚dharma正義”。

Samiti

Samiti是規模更大的民眾大會,在功能和構成上與Sabha不同。Sabha是一個規模較小、經過挑選的機構,充當初級法院。

由於社會和政治結構的日益複雜,國家任命了一些新的官員,例如:

Suta(御者),

Sangrahitri(國庫官),

Bhagadugha(稅收徵收員),

Gramini(村長),

Sthapati(首席法官),

Takshan(木匠),

Kshatri(侍從),等等。

行政機構組織嚴密,成為統治大國的有效工具。

法律制度變得更加聚焦。國王主持司法並執行懲罰。

輕微的罪行留給“村長”處理。

對犯罪的懲罰相當嚴厲。

在證據方面,目擊證人比告密者更重要。

法律在財產繼承、土地所有權等問題上也十分明確。

父親的財產僅由兒子繼承。

女兒只有在她是獨生子女或沒有男性後代的情況下才能繼承。

吠陀時代後的社會制度

在後吠陀時期,Varnas變成了基於出生的等級制度,而不是基於職業的等級制度(如在《梨俱吠陀》時期)。

新職業的發展催生了‘jatis’。但jati制度還沒有像sutras時期那樣僵化。

《梨俱吠陀》將Vishvamitra描述為rishi,但《愛特利亞梵書》則將其稱為Kshatriya。

第四個Varna,即Sudra,被剝奪了舉行祭祀、學習聖典甚至擁有土地的權利。

不可接觸的概念還沒有發展成其醜陋的形式。

像Kavasha、Vatsa和Satyakama Jabala這樣的人出生在非婆羅門jatis,但後來被認為是偉大的婆羅門。

教育

這是廣泛而多樣的吠陀文獻發展時期。

《奧義書》作為最高水平的智力成果發展起來。

教育始於‘Upanayana’儀式。

學習的目的是在世俗生活和精神生活中取得成功。因此,有必要學習信仰、保留獲得的知識、後代、財富、長壽和永生。

學生的職責界定明確,學習也分階段進行。

學生在老師家中接受教育,在那裡他們像家庭成員一樣生活,也參與家務勞動。

對於高階學習,有學院和哲學討論圈。

受過教育的戶主可以透過相互討論和定期拜訪不同中心的傑出聖人和學者來繼續他們的知識追求。

學習的巨大動力來自學者的集會;通常由國王組織和邀請。

在不同Janapadas,在國王的支援下建立了Parishads。

《廣林奧義書》描述了Videha的國王Janak組織了一次學者的會議。這次會議的主要參與者有Yajnavaikya、Uddalaka Aruni、Sakalya、Gargi等。

Yajnavalkya在討論中擊敗了所有參與者,被宣佈為最博學和最智慧的人。

Gargi和Maitreyi是博學的女性。她們的地位表明,女性被允許積極參與智力探索。

在此期間,剎帝利開始參與智力追求。

一些著名的剎帝利學者有:

Janaka——Videha的國王,

Pravahana Jaivali——潘恰拉的國王,以及

Asvapati Kaikeya——迦屍的國王。

這些學者(如上所述)獲得瞭如此高的聲望,以至於即使是博學的婆羅門也向他們尋求進一步的指導。

據記載,Yajnavalkya在完成Uddalaka Aruni的教育後,前往Janaka(國王和剎帝利)學習哲學和其他科目。

《Chandogya Upanishad》將一些科目描述為吠陀的研究,包括數學、礦物學、邏輯學、倫理學、軍事科學、天文學、毒物學、美術和手工藝、音樂和醫學。

《滿荼迦奧義書》將所有研究科目歸類為Apara vidya。

在《滿荼迦奧義書》中,Para vidya一詞用於指最高知識,即關於atman的知識,其中包括對生命、死亡、上帝等的瞭解。

經濟生活

《阿闥婆吠陀》涉及經濟方面。它描述了許多祈禱,以期為農民、牧羊人、商人等帶來經濟繁榮。

《阿闥婆吠陀》解釋了關於耕作、播種、降雨以及牲畜、財富增加以及驅除野獸、猛獸和強盜的祈禱。

犁被稱為Sira,犁溝被稱為Sita。

牛糞被用作肥料。

據記載,有時用六頭、八頭,甚至二十四頭牛來拉犁。

種植了許多種穀物,如稻米、大麥、豆類和芝麻。也提到了它們的季節,例如大麥在冬季播種,夏季成熟;水稻在雨季播種,秋季收割等等。

《शतapatha梵書》提到了農業的各種操作,如耕作、播種、收割和脫粒。

《阿闥婆吠陀》討論了乾旱和降雨過多對農業的威脅。

《阿闥婆吠陀》提到讚美牛的頌歌,以及對殺牛者的死刑。

放貸也很流行;通常由富有的商人從事。

特定的重量和計量單位也被人們熟知。

Niska和Satamana是貨幣單位。

從《梨俱吠陀》時期開始,市場上的討價還價就已經存在了。

《愛特利亞梵書》談到“無窮無盡的大海”和“環繞地球的大海”。這表明海上貿易已經為人所知。

Bali一詞最初用於指對首領的自願饋贈,但後來演變成了定期的稅收。它被用於維持政治和行政結構。

在此期間,工業和職業發展顯著。

提到了各種職業,例如:漁民、放火者和護林員、洗衣工、理髮師、屠夫、象夫、步兵、信使、珠寶、籃子、繩索、染料、戰車、弓、冶煉工、鐵匠、陶工等。此外,還提到了商人、長途商隊和海上貿易。

《梨俱吠陀》只描述了一種金屬‘ayas,’已被認定為銅。但在這一時期,一種新的金屬,即鐵,出現了。因此,我們有了‘syam ayas’(鐵)和‘lohit ayas’(銅)這兩個詞。除此之外,還提到了金、鉛和錫。

鐵被用來製造武器和其他物品,如指甲鉗、錘子、夾子、犁鏵等,而銅則被用來製造器皿。

銀(rajat)和金被用來製作首飾、餐具等。

宗教與哲學

《梵書》記錄了儀式宗教和禮儀宗教的發展以及隨之而來的祭司階層的興起。

在《梨俱吠陀》時期,大型儀式需要最多七名祭司和兩名首席祭司,但在後吠陀時期,大型儀式需要十七名祭司。

一些儀式和典禮開始被人們實踐,作為一種獲得今世成功或來世天堂幸福的方式。

懺悔和冥想的想法佔據了主導地位。人們開始進行苦行實踐,相信他們不僅會獲得天堂,還會培養“神秘的、非凡的和超人的能力”。

在後吠陀時期,一方面,《梨俱吠陀》時期簡單的宗教崇拜被複雜的儀式和典禮以及苦行實踐所取代。

另一方面,人們的智力追求仍在繼續,他們堅信只有透過真正的知識才能獲得救贖。

《奧義書》包含哲學論文,大約有200篇《奧義書》。

《廣林奧義書》和《Chandogya》是最古老的《奧義書》。它們包含了關於人類思想永恆問題的大膽推測,涉及上帝、人類和宇宙等。

《奧義書》被認為是印度對世界精神思想寶庫的重要貢獻。

科學與技術

吠陀、梵書和奧義書提供了足夠的資訊來了解這一時期的科學。

‘Ganita’一詞被用來指代‘數學’,包括算術(Anka Ganita)、幾何(Rekha Ganita)、代數(Bija Ganita)、天文學和占星學(Jyotisa)。

吠陀人知道如何計算面積等於三角形、圓形的正方形,並計算正方形的和與差。此外,他們也瞭解並使用了立方、立方根、平方根和下根。

零在《梨俱吠陀》時期就已經為人所知,並經常用於計算和記錄大數。

天文學得到了很好的發展。他們瞭解天體的運動,並能夠計算它們在不同時間的位置。他們編制了精確的日曆,並預測日食和月食的時間。

吠陀人知道地球繞著自己的軸線旋轉,也繞著太陽旋轉。此外,月球繞著地球旋轉。他們還試圖計算天體圍繞太陽旋轉的時間週期以及它們之間的距離。這些計算的結果與現代方法所獲得的結果幾乎相同。

印度哲學的成就

印度哲學起源於吠陀聖賢的推測,並在商羯羅的‘Advaita Vedanta’中達到頂峰。

在吠陀時期,自然力量被擬人化為神,神被認為生活在地球上、天空中和天堂裡。

人們向神靈獻祭,祈求牲畜、莊稼、財富、繁榮、健康、長壽、子孫、勝利、和平和幸福,以及死後的天堂。

人們也相信存在一個終極存在,它以各種神靈的形式顯現。

《梨俱吠陀》的《無始歌》推測:“從哪裡產生了這個創造,無論他是否創造了它,最高的天空中的最高觀察者,他當然知道,或者他甚至不知道?”

奧義書

《奧義書》是吠陀文獻,包含了吠陀聖賢關於終極現實的本質、創造過程、自我的本質及其與終極現實的關係、生命最高價值以及正確生活方式的哲學。

所有這些都收集在大量名為《奧義書》的書籍中。有大量的《奧義書》,但只有11篇被認為非常重要,即:

伊舍經(Īśā Upaniṣad)

羯陀經(Kaṭha Upaniṣad)

健悟經(Kena Upaniṣad)

प्रश्न經(Praśna Upaniṣad)

文德經(Muṇḍaka Upaniṣad)

滿度經(Māṇḍūkya Upaniṣad)

तैत्ति利經(Taittirīya Upaniṣad)

ऐ特利經(Aitareya Upaniṣad)

Chandogya 經(Chandogya Upaniṣad)

婆羅門經,以及

श्वेताश्वतर經(Śvetāśvatara Upaniṣad)。

這11部奧義書在以下幾點上似乎達成了一致意見 -

阿特曼即(自我)是個人終極的、持久的、統一的現實。

梵天是客觀世界內外終極的現實。梵天創造了整個世界:它起源於梵天,存在於梵天中,並融合於梵天。梵天是真實的、無限的、充滿喜悅的意識。

純粹的阿特曼和梵天是一體的。一個人說“我是梵天”是正確的。

由於瑪雅,梵天奇妙的力量,一個梵天顯現為許多。

阿特曼與梵天的結合被稱為‘摩克沙’。它是一種使人擺脫生死輪迴的束縛的狀態,是人類生命中最高的目標。

人類的所有不幸和痛苦都是由於無知造成的,即人類是阿特曼,與梵天相同。

要認識阿特曼,一個人必須放棄對世俗和有限事物的全部慾望,淨化自己的智慧,並過上公正的生活。

這些(上面討論的)教義在整個印度歷史上被反覆提及。

近代的偉大思想家們討論了奧義書的哲學。其中一些人是拉瑪克里希納·帕拉馬漢薩、斯瓦米·維韋卡南達、斯瓦米·拉瑪蒂爾塔、奧羅賓多等等。

《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》描繪了倫理和哲學教誨。

《羅摩衍那》將羅摩描繪成一個具有最高道德理想的人。

薄伽梵歌

薄伽梵歌代表了克里希納神的教誨。它在世界各地受到高度重視,並已被翻譯成多種語言。

薄伽梵歌的主要教誨是 -

一個人應該在幸福和悲傷中、在盈利和虧損中、在勝利和失敗中保持平衡。

阿特曼是不可摧毀的,武器無法刺穿它,火焰也無法焚燒它。

死亡永遠是身體的死亡,而不是阿特曼的死亡,阿特曼會將另一個身體作為自己的住所。

神化身是為了懲罰惡人,保護好人。

一個人可以透過三種方式獲得摩克沙 -

透過獲得智慧(最高知識);

透過對神的奉獻(巴克提);以及

透過行動,即無私地履行自己的職責(業力),而不關心回報。

業力學說認為,一個人的現狀是由其前世業力決定的。

業力哲學並不一定意味著人們無力對抗命運,命運是預先決定的。

大多數思想家都解釋說,雖然我們的現狀是由於前世的業力造成的,但我們可以透過我們現在生活中的遠見卓識和正義行為來改變這些條件。

重要的哲學體系有正理派、勝論派、數論派、瑜伽派、彌曼薩派、吠檀多派、耆那教、佛教和車爾瓦卡派。

車爾瓦卡派、耆那教和佛教體系被歸類為那斯提卡,因為他們不相信吠陀和神的權威。而其餘的則是阿斯提卡,即他們相信吠陀和神。

車爾瓦卡派也稱為羅卡亞塔。它只相信唯物主義。它闡述道

由物質元素組成的肉體是人的唯一本質;

死亡是人的唯一終結;

享受快樂是人生中唯一的目標;以及

沒有來世,沒有天堂或地獄,沒有業力法則,也沒有重生。

車爾瓦卡派不相信靈魂、神或任何其他超越現世的生命。

其他六種哲學體系之間存在一些相似之處和親緣關係,即正理派和勝論派、數論派、瑜伽派、彌曼薩派和吠檀多派之間。

古代印度歷史 - 耆那教的演變

到那時,古老的儀式化的吠陀傳統已逐漸不再是一種強大的力量。

思想自由允許新思想和哲學原則的發酵,導致了眾多宗教派別的建立,這在印度以前從未發生過。

印度文化史上一個重要的里程碑是公元前600年耆那教和佛教的演變。

耆那教和佛教極大地影響了印度的社會和文化。它們反對舊的儀式化吠陀傳統中某些方面的既有體系。

禁慾主義秩序和兄弟會是耆那教和佛教的基礎,它們以自己的方式解釋了這一點。

禁慾主義起源於吠陀思想,奧義書透過推薦隱居森林作為尋求最高知識的人的必要條件,直接鼓勵了這一點。

森林書是森林隱居地的產物。

耆那教

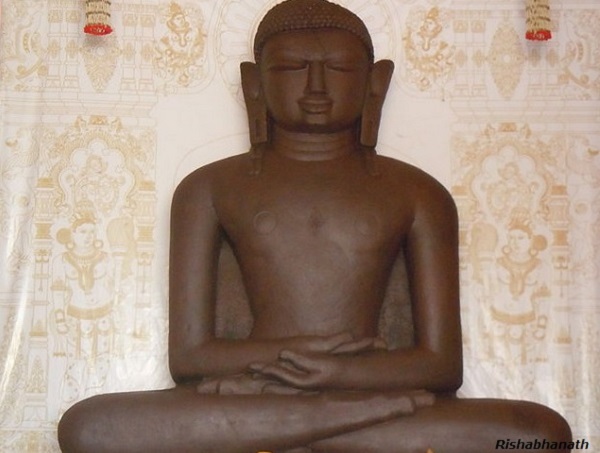

《梨俱吠陀》中提到了耆那教的兩位提爾坦卡拉,即瑞舍婆那陀和阿利斯塔涅米亞,這證明了耆那教的古老性。

《伐由往世書》和《薄伽梵往世書》中提到瑞舍婆那陀是那羅延的化身。

在哈拉帕也發現了某些提爾坦卡拉的裸體雕塑。

耆那教的古老性由24位提爾坦卡拉的傳承所代表。

瑞舍婆那陀是耆那教的第一位提爾坦卡拉。耆那教的傳統說他是一位國王,為了他的兒子婆羅多放棄了王位,成為了一名禁慾主義者。

根據往世書的傳統,婆羅多瓦爾沙的名字來源於瑞舍婆那陀的兒子婆羅多。

帕爾什瓦那陀是第23位提爾坦卡拉,他在30歲時放棄了塵世,並在近三個月的冥想後獲得了覺悟(完美的知識),並以宗教教師的身份度過了餘生。他比大雄先生活了250年。

大雄

筏馱摩那大雄是耆那教的第24位也是最後一位提爾坦卡拉。

大雄出生於公元前540年左右,位於吠舍利附近的坤達-格拉瑪村。他是悉達多和提莎拉的獨子。悉達多是著名的剎帝利賈納特里卡氏族的首領,提莎拉是吠舍利一位著名的利遮微貴族徹塔卡的姐姐。徹塔卡的女兒嫁給了摩揭陀國王賓比薩羅。

大雄娶了藥師,過著戶主的生活。在他父母去世後,大雄在30歲時離開了家,成為了一名禁慾主義者。

大雄在接下來的12年裡實踐了最嚴格的禁慾主義,並在42歲時獲得了凱瓦爾亞。

根據耆那教,凱瓦爾亞是至高的知識,是從快樂和痛苦的束縛中獲得最終的解脫。

在獲得凱瓦爾亞之後,大雄被稱為大雄和吉納,即征服者,並度過了餘生進行佈道。他的追隨者被稱為耆那教徒。最初,他們被稱為尼爾格蘭塔,意思是擺脫束縛。

公元前468年,大雄在婆羅浮提去世,享年72歲。他花了30年的時間傳教。

帕爾什瓦那陀的四大教義是 -

不傷害生物,

說真話,

不佔有財產,以及

不偷竊。

筏馱摩那大雄接受了帕爾什瓦那陀的四條教義,並增加了禁慾作為第五條。

禁慾是完全的放棄,擺脫任何財產。大雄要求他的追隨者甚至丟棄他們的衣服。

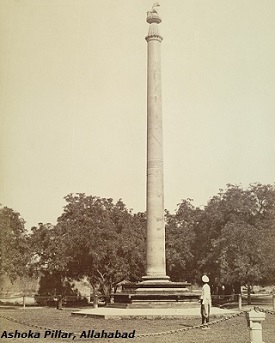

耆那教神話

宇宙是永恆的。

世界不是由神創造、維持或毀滅的,而是透過宇宙或永恆的法則執行的。

耆那教徒並沒有否認神的存在,但他們只是忽略了它。

宇宙的存在分為進步(烏薩爾皮尼)和衰落(阿瓦薩爾皮姆)的迴圈。它透過有情(吉瓦)的相互作用而執行,宇宙中的萬物都有靈魂。

靈魂不僅存在於動物和植物等生物中,也存在於石頭、岩石、水等中。

靈魂的淨化是生活的目的。

只有純淨的靈魂在脫離肉體後才能居住在天堂。

最終獲得自由的靈魂會立即上升到宇宙的頂端,超越最高的天堂,在那裡它會永遠處於不活動的無所不知的幸福中。在耆那教中,它被稱為‘涅槃’。

根據耆那教,只有透過以下方式才能獲得救贖 -

放棄所有財產,

長時間禁食,

自我折磨,

學習,以及

冥想。

因此,耆那教說,修道生活對於救贖至關重要。

根據耆那教的傳統,旃陀羅笈多· मौर्य國王支援耆那教。他接受了耆那教,退位並作為耆那教比丘死在印度南部。

在大雄去世200年後(在旃陀羅笈多· मौर्य統治期間),摩揭陀爆發了嚴重的饑荒。當時,婆陀羅婆呼是耆那教社群的首領。

婆陀羅婆呼與他的追隨者前往卡納塔克邦,而室利婆陀羅則留在摩揭陀,負責耆那教事務。

婆陀羅婆呼在華氏城召開了會議,會上整理了耆那教經典。

後來在公元5世紀,當耆那教徒從印度南部返回時,耆那教經典得到了進一步的整理。從那裡,耆那教分成了兩個教派。

從印度南部返回的人認為,完全的裸體是大雄教誨中不可或缺的一部分,而摩揭陀的僧侶則開始穿白色衣服。

那些穿上白袍的人被稱為‘施韋坦巴拉’,而那些赤裸的人則被稱為‘迪甘巴拉’。

佛教的演變

佛教由喬達摩於公元前566年創立。他是釋迦族共和國著名國王淨飯王的兒子。他是淨飯王與摩耶夫人的兒子。

一位占星家預測喬達摩要麼會成為查克拉瓦爾丁-薩姆拉特(偉大的國王),要麼會成為偉大的薩尼雅辛(偉大的僧侶)。

喬達摩在很小的時候就娶了耶輸陀羅。喬達摩看到一個老人、一個病人、一具屍體,感到震驚。此後,他被一位苦行僧聖潔的外表所吸引。一天晚上,他放棄了塵世生活,離開了家、妻子和兒子。

離開家後,喬達摩在兩位著名老師的哲學學校學習了一段時間。此後,六年的深刻冥想導致了真理的發現。喬達摩成為了‘佛陀’,即開悟者。

佛陀教誨的主要原則以“四聖諦(阿里亞-薩蒂亞斯)”表示,如下 -

杜卡(世界充滿悲傷)

杜卡薩穆達亞(導致悲傷的原因)

杜卡尼羅達(悲傷可以停止)

杜卡尼羅達加米尼-帕拉蒂帕達(通往停止悲傷的道路)

佛陀的教誨

慾望是一切人類悲傷的根源,結束不幸的可靠方法是消除慾望。

死亡是確定的,無法逃避,這會導致重生並帶來進一步的痛苦。一個人可以透過獲得涅槃(解脫)來擺脫這個痛苦的迴圈。

為了達到最終的解脫(涅槃),佛陀提出了‘八正道’。這八條正道是−

正語,

正行,

正命,

正精進,

正念,

正定,

正見,以及

正思惟。

人生的最終目標是獲得涅槃,這意味著從進一步的生老病死中獲得自由。

涅槃是永恆的和平與幸福的狀態,或從生與死的迴圈中解脫出來。

佛陀將整個過程概括為三個詞,即

戒(正行),

定(正定),以及

慧(正知)。

根據佛陀的說法,戒和定導致慧,而慧是涅槃的直接原因。

佛陀提倡“中道”,避免極端。

佛陀在獲得啟蒙後前往鹿野苑(今薩那特),迦屍,並進行了他的第一次說法(講座)。

他的第一次說法被稱為“轉法輪”。

根據佛陀的道德教義−

人是自己命運的主宰,而不是任何神或諸神。

如果一個人在生活中做了好事,他將在更高的生命中重生,依此類推,直到他獲得涅槃,最終從生死的邪惡中獲得自由。

如果一個人做了壞事,他一定會受到懲罰,並且這個人將重生到越來越低的生命中,每一世都使他離涅槃越來越遠。

中道是最好的,人應該避免兩種極端,即安逸奢華的生活和嚴格的禁慾生活。

佛教非常重視愛、慈悲、平等和不傷害眾生,無論是在思想、言語還是行為上。

佛教拒絕了吠陀儀式和實踐在救贖中的必要性,以及婆羅門所假定的優越性。

佛陀的追隨者分為兩類−

優婆塞,即與家人一起生活的在家信徒;以及

比丘,即放棄塵世過著禁慾生活的人。

比丘生活在一個稱為“僧伽”的集體中,由佛陀本人創立。在佛教中,所有信徒都享有平等的權利,無論其種姓和世系如何。

女性也被允許加入僧伽,被稱為‘比丘尼’。

佛陀用普通百姓的語言辯論。

佛陀及其追隨者過去常常四處旅行,一年中八個月都在佈道;四個雨季,他們會待在一個地方。

佛陀於公元前486年在拘屍那迦逝世,享年80歲。

佛陀火化後的骨灰分發給他的追隨者。

追隨者將這些骨灰放在棺材裡,並在上面建造了‘窣堵坡’。桑奇大塔就是這種窣堵坡的一個例子。

耆那教與佛教

以下是耆那教和佛教哲學的關鍵相似之處−

這兩種哲學都承認世界充滿了痛苦,而一個人的救贖意味著他從永恆的生與死的迴圈中解脫出來。

這兩種哲學都從《奧義書》中汲取了基本原則。

這兩種哲學都不接受上帝的概念。

這兩種哲學都非常重視純潔和道德的生活,尤其是對所有生物的不傷害。

這兩種哲學都強調善惡行為對一個人未來出生和最終救贖的影響。

這兩種哲學都批評了種姓制度。

這兩種哲學都用人們的通用語言宣講他們的宗教。

這兩種哲學都鼓勵放棄塵世的想法,並組織了一個僧侶和尼姑的教會。

以下是耆那教和佛教的關鍵區別−

這兩種哲學有不同的歷史起源。

這兩種哲學在關於救贖的基本概念上存在差異。

耆那教非常重視禁慾主義,並以非常嚴格的方式實踐它,但佛陀批評了它,並建議他的弟子遵循介於安逸奢華的生活和嚴格禁慾主義之間的中道。

佛陀譴責赤身裸體。

耆那教對不傷害包括動物在內的所有生物的觀點被誇大了。

佛教在五百年內傳播到世界各地,而耆那教從未傳播到印度以外。

佛教在其誕生地大幅衰落,而耆那教仍然是印度的一股力量,並且在印度大量有影響力的人群中擁有堅實的基礎。

亞歷山大在印度的戰役

在亞歷山大大帝時期,印度的西部邊境地區被兩個摩訶闡婆佔據,即今波伽和犍陀羅,包括現在的旁遮普邦、信德省和阿富汗地區。

在公元前522-486年(大流士統治時期),阿契美尼德王朝將他們的帝國擴充套件到印度西北部,並征服了居住在興都庫什山脈以南的一些小國。

著名的希臘歷史學家希羅多德提到,大流士於公元前517年派遣了一支海軍遠征隊探索印度河谷。

證據表明,印度士兵是阿契美尼德王朝軍隊的一部分,他們在薛西斯(公元前486-465年)時期征服了希臘,並在公元前330年的高加米拉戰役中與亞歷山大作戰。

大流士三世(阿契美尼德王朝國王)被亞歷山大擊敗成為一個轉折點。亞歷山大摧毀了波斯帝國,並征服了包括伊拉克和伊朗在內的西亞大部分地區。

公元前326年,在征服波斯帝國後,亞歷山大經開伯爾山口進入印度。

令人驚訝的是,沒有任何印度史料提到亞歷山大或他的戰役。亞歷山大在印度的戰役歷史是根據希臘和羅馬資料重建的。同樣令人驚訝的是,希臘資料對考底利耶完全保持沉默。

然而,希臘資料提到了旃陀羅笈多或安德羅科塔斯,他被認定為旃陀羅笈多·摩揭陀,並將公元前326年確定為旃陀羅笈多即位的日期。

亞歷山大遠征印度

公元前326年,當亞歷山大到達印度土地時,靠近旁遮普邦拉瓦爾品第的塔克西拉國王向他提供了幫助。但阿富汗、旁遮普和信德的許多共和國首領和國王都進行了勇敢的抵抗,拒絕在沒有戰鬥的情況下向亞歷山大投降。

亞歷山大越過興都庫什山後將他的軍隊分成兩部分,亞歷山大本人征服了印度西北部。

希臘人面臨著來自以普什卡拉瓦蒂為首都的部落哈斯蒂首領的強烈抵抗。

阿薩克諾伊國王的軍隊由王后領導,這體現了該地區人民保衛國家的熱情,即使是婦女和僱傭兵也參與了戰鬥,並寧願光榮地死去。

儘管阿薩克諾伊士兵進行了頑強的抵抗(很多天),亞歷山大還是佔領了馬薩加(阿薩克諾伊的首都)。

在戰勝阿薩克諾伊後,亞歷山大自己達成了一個特殊的協議,他保證了7000名僱傭軍士兵的生命。但他們卻被亞歷山大和他計程車兵在夜間欺騙地無情地屠殺了。這場對阿薩克諾伊的屠殺甚至被希臘作家譴責。

亞歷山大在擊敗阿薩克諾伊後,與他的另一支軍隊會合,並在靠近阿特克的印度河上建造了一座橋樑。

渡過印度河後,亞歷山大前往塔克西拉,但安比國王承認了亞歷山大的統治。

婆羅(希臘人稱波魯斯),一位在傑盧姆河和切納布河之間的王國的統治者,是印度西北部各省中最強大的。亞歷山大為擊敗他做出了密集的準備。

婆羅英勇作戰,身上中了九處傷,被俘虜到亞歷山大面前。

當婆羅被俘虜到亞歷山大面前時,亞歷山大問他希望如何對待。婆羅自豪地回答:“像對待國王一樣”。

亞歷山大與勇敢的國王婆羅結盟,恢復了他的王國,並增加了15個共和國以及5000個城鎮和村莊的領土。

亞歷山大不得不與比阿斯河岸邊的卡泰奧伊(卡塔斯)進行激烈的戰鬥。傷亡人數達到17000人死亡,70000人被俘。

亞歷山大的撤退

公元前326年7月,在比阿斯河岸,亞歷山大的戰役因士兵譁變而受阻,他們拒絕繼續前進。

希臘作家記錄了士兵不服從的原因僅僅是戰爭疲勞,或者部分是由於對強大的南達帝國的恐懼。

部隊擔心,如果亞歷山大在戰役中發生意外,整個軍隊將面臨怎樣的命運。他們也害怕其他不可預測的災難。因此,由於軍隊的拒絕,亞歷山大決定返回。

亞歷山大不得不與由馬洛伊(馬拉瓦斯)和奧克西德拉卡伊(克什德拉卡斯)領導的共和國聯盟在傑盧姆河和切納布河交匯處附近作戰。

大約5000名婆羅門放棄了他們的筆,拿起劍來保衛他們的祖國。所有馬拉瓦斯人的城鎮都成了抵抗的堡壘。

亞歷山大在攻佔該城時身受重傷,於是他計程車兵變得憤怒起來,開始殺死他們遇到的每一個人,無論年齡和性別。

一個部落群體,阿加拉索伊(阿瓊亞納斯),也表現出極大的勇氣和英勇,以及愛國主義和犧牲精神,當他們的一個城鎮被亞歷山大佔領時。所有20000名市民都與他們的妻子和孩子一起投入火海。

亞歷山大到達帕塔拉,並於公元前325年9月開始返程。他率領軍隊陸路前進,但派遣尼爾卡斯(其中一名軍官)率領船隻。

公元前324年,亞歷山大到達波斯的蘇薩,並在次年即公元前323年去世。

亞歷山大去世後,希臘的建築在短時間內就崩潰了。

希臘歷史學家對這場勝利的戰役感到興奮,並詳細記錄了亞歷山大遠征的影響。

而印度史料對這場勝利的戰役保持沉默,因為這場戰役只觸及了當時印度的西部邊境,並且在沒有對印度人民產生任何持久影響的情況下就返回了。

在印度語境中,亞歷山大的戰役很難稱之為偉大的軍事勝利,因為他們在征服小國時表現出野蠻行為。

被征服的地區(亞歷山大)在亞歷山大離開印度三個月內宣佈獨立。

古代印度史 - मौर्य वंश

摩揭陀帝國是第一個在印度土地上建立的最大的帝國,直到公元前324年。

碑文資料、文學資料、外國記載以及考古發掘獲得的其他材料描述了摩揭陀統治者的偉大及其帝國的廣闊疆域。

孔雀王朝的疆域從阿姆河谷(今阿姆河)延伸到卡韋裡三角洲。

旃陀羅笈多·摩耶是第一個將整個印度統一為一個政治實體的統治者。

關於孔雀王朝行政制度的詳細資料記載在《 अर्थशास्त्र》(《政事論》)中。這本書是由考底利耶撰寫的。他被稱為迦膩迦。

考底利耶是旃陀羅笈多·摩耶的宰相。他被認為是孔雀王朝的真正締造者。

麥加斯梯尼作為塞琉古(希臘國王)的使節來到旃陀羅笈多·摩耶的宮廷。

麥加斯梯尼在他的著作《印度記》中詳細記述了印度和印度人民。雖然原著已經失傳,但歷史學家通過後來希臘作家的引用摘錄了麥加斯梯尼的描述。

偉大的阿育王的碑文是研究孔雀王朝歷史最重要和最可靠的史料。

旃陀羅笈多·摩耶

旃陀羅笈多·摩耶統治時期為公元前324年至公元前300年。

佛教文獻《大史》和《島史》詳細記述了旃陀羅笈多·摩耶。

旃陀羅笈多·摩耶被描述為摩里亞支系釋迦族剎帝利種姓的後裔。他們居住在位於印度北部邦東部的毗婆羅伐那。

《泥沙流沙》是維沙卡達他創作的一部戲劇,將旃陀羅笈多稱為“Vrishala”和“Kulahina”,意為出身卑微的人。

根據佛教傳統

旃陀羅笈多的父親死於戰爭,他由他的舅舅撫養長大。

考底利耶觀察到孩子旃陀羅笈多身上有王者之相,並收他為弟子。他帶他到當時的學習中心——塔克西拉接受教育和訓練。

希臘史料記載,旃陀羅笈多在塔克西拉時,曾目睹亞歷山大在旁遮普戰役中的行動。然而,關於旃陀羅笈多征服和帝國建設過程的可靠細節尚不可知。

根據希臘和耆那教資料

旃陀羅笈多利用了亞歷山大大帝入侵和公元前323年在巴比倫突然去世造成的動盪。

在考底利耶的幫助下,旃陀羅笈多組建了一支龐大的軍隊並發動了戰役。他首先推翻了統治印度西北地區的希臘總督。

希臘作家賈斯廷寫道:“印度在亞歷山大死後,彷彿從脖子上抖掉了奴役的枷鎖,殺死了他的總督,而這場解放的締造者是桑德羅科託斯。”

希臘文獻中提到的桑德羅科託斯被認為是旃陀羅笈多·摩耶。

在解放了印度西北部脫離希臘統治後,旃陀羅笈多將目光轉向了征服摩揭陀(當時的皇帝是南達)。然而,關於這場征服的細節尚不清楚。

根據耆那教文獻《巴黎斯塔帕爾瓦姆》,旃陀羅笈多在考底利耶的幫助下,擊敗了南達國王,奪取了他的帝國,成為摩揭陀帝國的偉大統治者。

阿育王和他的父親 बिंदु沙羅(旃陀羅笈多·摩耶的兒子)都沒有在印度南部進行任何征服。因此,這是旃陀羅笈多·摩耶所為。

朱納加德岩石銘文記載,旃陀羅笈多·摩耶的省級總督普希亞笈多在蘇達珊湖修建了一座灌溉水壩。

在古吉拉特邦朱納加德地區的吉爾納山和馬哈拉施特拉邦泰恩地區的索帕拉發現的阿育王銘文表明,這些地區都處於孔雀王朝的統治之下。

在印度南部,在卡納塔克邦的馬斯基、耶拉古迪和奇塔爾杜爾加發現了阿育王的銘文。

阿育王的第二和第十三號巖刻表明,旃陀羅笈多的鄰近國家(在南方)是喬拉、潘底亞、薩蒂亞普特拉和克臘拉普特拉。

耆那教傳統證實,旃陀羅笈多在老年時退位,與他的老師跋陀羅婆呼(一位耆那教苦行僧)一起退隱到卡納塔克邦的施拉瓦納貝拉戈拉。

後期的當地銘文提到,旃陀羅笈多作為一位耆那教信徒,透過絕食結束了自己的生命,後來這座山被稱為旃陀羅吉里,似乎是以他的名字命名的。

大約在公元前305年,旃陀羅笈多擊敗了希臘總督塞琉古的軍隊,塞琉古繼承了亞歷山大帝國東部地區。

希臘作家指出,塞琉古和旃陀羅笈多之間簽訂了一項條約,塞琉古接受了坎大哈、喀布林、赫拉特和俾路支斯坦的領土,而旃陀羅笈多則贈送給他500頭大象。

隨後,兩國締結了婚姻聯盟,塞琉古將自己的女兒嫁給了旃陀羅笈多·摩耶或他的兒子 बिंदु沙羅。

塞琉古派麥加斯梯尼作為使節前往旃陀羅笈多的宮廷。

普魯塔克寫道:“桑德羅科託斯那時已經登上了王位,率領一支60萬人的軍隊征服並控制了整個印度”。

很明顯,旃陀羅笈多建立了一個龐大的帝國,從西部的阿富汗延伸到東部的阿薩姆邦,從北部的克什米爾延伸到南部的卡納塔克邦。除了卡林迦以外,整個國家都處於他的統治之下。

बिंदु沙羅(旃陀羅笈多的兒子)沒有進行任何征服。此後,據說阿育王( बिंदु沙羅的兒子)只將卡林迦加入了孔雀王朝。

旃陀羅笈多·摩耶統治了24年,即從公元前324年到公元前300年。

बिंदु沙羅(公元前300年-公元前273年)

बिंदु沙羅是旃陀羅笈多·摩耶的兒子,在父親去世後繼承了王位。

根據西藏曆史學家塔拉納特的說法,在旃陀羅笈多·摩耶之後,考底利耶繼續擔任 बिंदु沙羅的宰相。耆那教學者希瑪錢德拉也證實了這一事實。

《大般涅槃經》提到, बिंदु沙羅任命了他的長子蘇曼納(或蘇西瑪)為塔克西拉的總督,阿育王為烏賈因的總督。它還提到,當塔克西拉發生叛亂時,阿育王被派去恢復和平,因為蘇西瑪未能鎮壓叛亂。

बिंदु沙羅繼續奉行與其希臘世界保持友好關係的政策。

狄俄尼修斯是埃及大使,來到 बिंदु沙羅的宮廷。

普林尼提到,埃及國王托勒密二世派他作為使節。

बिंदु沙羅被認為是印度南部征服的功臣,但大多數學者認為這是他父親旃陀羅笈多·摩耶所為。

阿育王(公元前273年-公元前232年)

阿育王在公元前273年其父 बिंदु沙羅去世後繼承了王位。

根據佛教傳統,

迦羅尼或須跋陀羅是他的母親。

他還是王子時就被任命為烏賈因和塔克西拉的總督。

阿育王早年非常殘酷,在殺死了99個兄弟後奪取了王位。但這似乎是一個誇大的數字。

阿育王本人在他的詔書中親切地談到了他的兄弟姐妹和親屬。

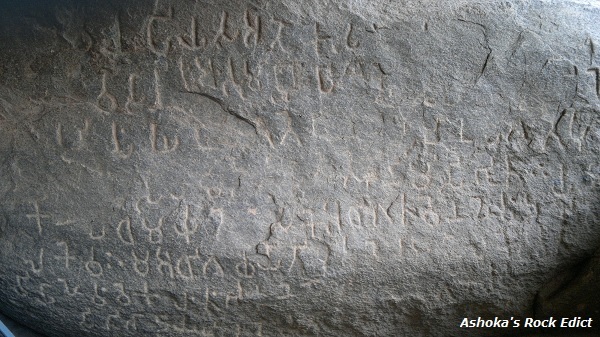

阿育王是印度歷史上第一個將自己的記錄刻在石頭上的國王。

阿育王統治時期的歷史可以藉助他的銘文和其他一些文學資料進行重建。

阿育王的銘文在印度、尼泊爾、巴基斯坦和阿富汗的不同地區共發現47處。

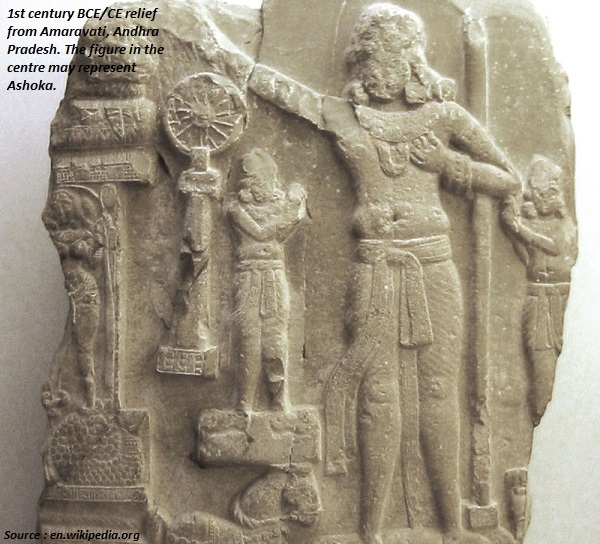

刻在岩石上的銘文被稱為“巖刻”,刻在柱子上的銘文被稱為“柱刻”。

阿育王的名字只出現在卡納塔克邦三處和中央邦一處發現的小巖刻第一號副本中。而在所有其他銘文中,他稱自己為“Devanampiya”和“Piyadasi”,意思是“受神愛戴”。

阿育王的銘文是用四種不同的文字書寫的,即:

在阿富汗地區使用希臘語和希臘文字;

在西亞使用亞蘭語和亞蘭文字;

在巴基斯坦地區使用巴利語和佉盧文;以及

在其餘銘文中使用巴利語和婆羅米文。

卡林迦戰爭及其影響

第十三號巖刻生動地描述了卡林迦戰爭的恐怖和災難以及它對阿育王生活的影響。

第十三號巖刻描述,在這場戰爭中,有10萬人喪生,數十萬人喪生,150萬人被俘。

這些數字可能被誇大了,但它清楚地表明,這場戰爭對卡林迦人民產生了毀滅性的影響。同樣,這也成為阿育王最後一次戰鬥。

戰爭的恐慌徹底改變了阿育王的性格。他對戰爭中的殺戮感到深深的遺憾。他放棄了侵略政策,轉而採取了為人民和動物謀福利的政策。

阿育王向西亞的希臘王國和其他一些國家派出了和平使節。

阿育王追求和平政策並非僅僅為了和平,而且是在任何情況下都堅持和平。

Rajjukas是在帝國內部任命的官員階級,他們不僅負責獎勵人民,必要時也負責懲罰他們。

阿育王的教法

阿育王個人的宗教信仰是佛教。

在巴布魯巖刻中,他說他對佛陀、教法和僧伽充滿信心。

阿育王接受佛教為其主要信仰,但他從未強迫他的臣民接受佛教理念。

阿育王相信所有宗派之間道德和倫理價值觀的統一。他對所有宗派和信仰都表示了極大的尊重。

在第十二號巖刻中,阿育王說:“我尊重所有宗派,無論是苦行僧還是俗人,都給予他們禮物和各種形式的認可”。他非常明確地宣佈了其對所有宗教宗派的平等尊重政策。

卡林迦戰爭之後,弘揚教法成為阿育王的首要目標。

阿育王的詔書將教法解釋為“道德律”、“共同行為準則”或“倫理秩序”。此外,他說這不是一種宗教或宗教體系。

在第二號柱刻中,阿育王自問:“什麼是教法?”然後他提到教法的兩個基本要素是減少罪惡和多做好事。

阿育王將罪惡解釋為憤怒、殘忍、生氣、驕傲和嫉妒,這些都是應該避免的。

阿育王將許多好事解釋為善良、慷慨、誠實、溫柔、自制、心靈純潔、堅持道德、內外純潔。這些良好的品質需要積極追求。

阿育王在他的第十二號巖刻中規定了以下應遵循的準則:

孝敬父母、長輩、老師和其他受人尊敬的人。

尊敬老師。

善待苦行僧、親屬、奴隸、僕人和家屬、窮人和不幸的人、朋友、熟人和同伴。

慷慨地對待苦行僧、朋友、同志、親屬和老人。

戒殺生。

不傷害一切生物。

少花錢,少積財。

對所有生物都保持溫和。

誠實。

堅持道德。

心靈純潔。

教法是道德和有德生活的準則。他從未討論過神、靈魂或宗教。

阿育王將教法即道德律作為生活的各個領域的管理原則。

阿育王實踐了所有這些教法的原則,並要求他的同胞:

控制自己的慾望;

培養內心思想的純潔生活和品格;

學習其他宗教;

戒殺或傷害動物;以及

尊重它們;

對所有人施捨;

尊敬父母、老師、親屬、朋友和苦行僧;

善待奴隸和僕人;以及

說實話。

阿育王不僅宣講了這些原則,而且切實地實踐了它們。他放棄了狩獵和殺害動物。

阿育王慷慨解囊,向不同宗教派別的婆羅門和苦行僧捐贈。

阿育王為人和動物建立了醫院,並修建了休息處。他還下令在道路旁挖掘水井和種植樹木,以促進人民的福祉。

阿育王在目睹了殘酷的卡林迦戰爭後,皈依了佛教。

不殺生和不傷害眾生是佛教的核心教義。

阿育王任命了一批名為“達摩摩訶摩底”的特殊官員,他們的唯一職責是在民眾中傳播達摩。

阿育王進行“達摩遊行”(宗教之旅),並指示他的官員也這樣做。

為了傳播達摩,他派傳教士前往西亞、埃及和東歐。

阿育王收到佛教資訊的一些外國國王包括:

敘利亞的安條克·狄奧斯

埃及的托勒密二世·費拉德爾福斯

馬其頓的安提戈努斯·戈納塔斯

昔蘭尼的邁加斯

伊庇魯斯的亞歷山大

阿育王派他的兒子摩哂陀和女兒僧伽蜜多去斯里蘭卡傳播佛教。

मौर्य王朝的衰落

阿育王統治了近40年,於公元前232年去世。

阿育王死後不久,帝國便瓦解, मौर्य王朝開始衰落。

在阿育王去世後的約50年裡,共有七位國王相繼繼位。

帝國被劃分為東部和西部兩部分。西部由昆拉、桑普拉提等人統治。

東部連同南印度由從達沙拉特到婆利達羅的六位 मौर्य王朝國王的後裔統治。他們的都城在巴特利普特拉。

मौर्य王朝的權力和威望受到安德拉(南印度)和西方希臘國王的持續攻擊的挑戰。

國王婆利達羅被軍隊總司令普шья密多殺害。

國王在公眾面前以及軍隊在場的情況下被殺害的事件清楚地表明,國王既沒有得到自己軍隊的忠誠,也沒有得到人民的同情。

這是印度歷史上直到公元12世紀唯一記載的國王被謀殺並被取代的事件。

普шья密多繼位,但他從未自稱國王,而是保留了森納帕蒂的頭銜。

以一種非常戲劇性的方式, मौर्य王朝在阿育王去世後的僅僅50年裡就衰落並消失了。

मौर्य王朝時期的社會和經濟

मौर्य王朝時期的社會和文化得到了很好的分類和組織;每個階層的職責都相應地確定。

社會階層

麥加斯梯尼提到,在此期間,社會由七個種姓組成,即:

哲學家

農民

士兵

牧人

工匠

行政長官,以及

顧問

然而,麥加斯梯尼未能正確理解印度社會,並在賈蒂、瓦爾納和職業之間混淆。

查圖瓦爾納制度繼續統治著社會。

城市生活方式得到發展,工匠在社會中佔據著很高的地位。

教學仍然是婆羅門的首要工作。

佛教寺院發展成為重要的教育機構。德干、烏賈因和瓦拉納西是著名的教育中心。

技術教育通常透過行會提供,學生從很小的時候就開始學習手藝。

家庭生活中,聯合家庭制度是規範。

已婚婦女以嫁妝(斯特里·達納)的形式擁有自己的財產。

寡婦在社會中受到尊重。所有斯特里·達納(嫁妝和珠寶)都屬於她。對婦女的犯罪行為將受到嚴厲懲罰。

孔雀王朝的考底利耶還規定了對負責車間和監獄的官員的處罰,如果他們對婦女有不當行為。

麥加斯梯尼提到印度不存在奴隸制。

經濟

大部分人口是農民,居住在農村。國家幫助人們透過清理森林開墾新的土地。但某些型別的森林受法律保護。

種植了多種作物,如稻米、粗糧(科德拉瓦)、芝麻、胡椒和藏紅花、豆類、小麥、亞麻、芥菜、各種蔬菜和水果以及甘蔗。

國家還擁有農業農場、畜牧場、奶牛場等。

國家修建了水庫和水壩用於灌溉。採取措施分配和測量用於灌溉的水。

मौर्य王朝在農業、工業、商業、畜牧業等方面執行規則和條例。

為促進經濟而制定的特殊措施在這個時期極大地促進了經濟發展。

麥加斯梯尼提到了工匠非凡的技能。

魯德拉達曼的君那迦爾銘文提到,普шья古普塔(旃陀羅笈多的總督)負責在卡提阿瓦爾的吉爾納附近的蘇達爾沙納湖修建水壩。

後期斯干達笈多的銘文提到,水壩(在蘇達爾沙納湖上)在其建造後近800年,在他的統治時期進行了修復。

他們與西方國家進行貿易。主要的貿易商品是靛藍、各種藥用物質、棉花和絲綢。對外貿易透過陸路和海路進行。

為促進貿易做出了特別的安排,如貿易路線的安全、倉庫、貨倉和其他運輸方式的提供。

貿易受到國家監管,商人必須獲得貿易許可證。

國家還擁有控制和規範權重和衡量的機制。

土地稅為農產品產量的四分之一到六分之一。對所有制成品也徵稅。

對所有帶到市場出售的物品徵收通行費。

斯特拉波提到,工匠、牧人、商人、農民都繳稅。那些無法用現金或實物繳稅的人必須以勞動的形式繳納稅款。

稅收是《政事論》的主要主題。它詳細描述了稅收。

稅收來源來自礦山、森林、牧場、貿易、堡壘等的收入。

國王自己土地或財產的收入被稱為“西塔”。

婆羅門、兒童和殘疾人免稅。

逃稅被認為是一種非常嚴重的罪行,違法者將受到嚴厲懲罰。

工匠和手工藝者受到國家的特別保護,對他們的犯罪行為將受到嚴厲懲罰。

這一時期的主要產業有紡織業、採礦和冶金業、造船業、珠寶製造業、金屬加工業、製陶業等。

這些產業組織在不同的行會中。傑斯塔卡是行會首領。

行會是強大的機構。它為工匠提供了巨大的支援和保護。

行會解決成員之間的糾紛。一些行會發行自己的硬幣。

桑奇佛塔銘文提到,其中一個雕刻的入口是由象牙工匠行會捐贈的。

同樣,納西克洞穴銘文提到,兩個織工行會為寺院的維護提供了永久性的捐贈。

行會還向教育機構和博學的婆羅門捐款。

藝術與建築

在 मौर्य王朝時期,藝術和建築得到了長足的發展。

मौर्य王朝藝術和建築的主要例子包括:

巴特利普特拉(今巴特那)的王宮和城市的遺蹟;

阿育王石柱和柱頭;

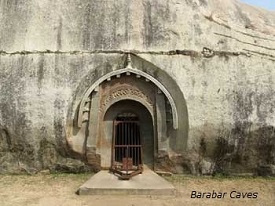

巴拉巴爾和納加爾朱尼山上的石窟;

個別的 मौर्य王朝雕塑和陶俑;等等。

麥加斯梯尼詳細描述了著名的巴特利普特拉城(今巴特那)。他描述它像平行四邊形一樣沿著恆河延伸。它被木牆包圍,有64個大門。

發掘發現了宮殿和木柵欄的遺蹟。

मौर्य王朝的木製宮殿存續了大約700年。

法顯也在公元4世紀末看到了它。

宮殿和木柵欄都被大火燒燬。在庫姆拉哈爾發現了燒焦的木結構和灰燼。

這一時期在巴拉巴爾和納加爾朱尼山上修建了七個石窟。

銘文說,卡拉維拉在接受了寫作、數學、法律和金融方面的訓練後,在他24歲時登上了卡林迦的王位。

卡拉維拉在第一年重建了卡林迦的首都。

卡拉維拉在他統治的第8年和第12年入侵了摩揭陀王國。

銘文僅提及卡拉維拉在他統治的第13年之前的成就。

孔雀王朝的統治

मौर्य王朝是整個古代世界最大的帝國。它實行中央集權的政府形式。

考底利耶的《政事論》、阿育王的銘文和麥加斯梯尼的記述共同構成了瞭解人民行政、經濟、社會和宗教等各個方面的重要資訊來源。

政治和行政

國王是國家元首。國王釋出被稱為“薩薩納”的法令。他擁有司法權、立法權和行政權。

薩薩納以“阿育王石刻”的形式存在。

मौर्य王朝的國王必須遵守立法者制定的國家法律,並必須根據當地習俗進行統治。他不能為所欲為。

國王在行政管理中得到“曼特里帕裡沙德”(部長會議)的協助。

阿迪亞克沙(主管)是執行特定任務的官員。

孔雀王朝的宰相考底利耶提到了許多行政長官(Adhyakshas),例如金庫長官、倉庫長官、商業長官、農業長官、船舶長官、牛羊長官、馬匹長官、象群長官、戰車長官、步兵長官、護照長官等等。

Yukta 是負責國王收入的官員。

Rajjukas 是負責土地測量和界定邊界的官員。他們還被賦予權力懲罰罪犯並釋放無辜者。

孔雀王朝的帝國被劃分為各個省份。Pradeshikas 是孔雀王朝行政機構中的另一位官員,他是省長。

बिंदु沙羅任命他的兒子阿育王為阿凡提地區的總督,並將其派往烏賈因。

阿育王的哥哥蘇西馬被派往塔克西拉,擔任西北省份的總督。

重要的省份直接由Kumaras(王子)管轄;然而,省份的總數尚不清楚。

魯陀羅達曼的朱納加德岩石銘文提到,在旃陀羅笈多· मौर्य時期,索拉斯特拉(卡提阿瓦爾)由吠舍·普希亞古普塔統治,在阿育王時期由雅宛王圖沙斯帕統治,他們都是省長。

孔雀王朝的王國被劃分為不同的省份,省份又被細分為縣,每個縣又被進一步劃分為五到十個村莊的群體。

村莊是最小的行政單位。

Pradeshika 是縣行政長官。他每五年巡視整個縣,以檢查其控制區域的行政管理情況。在他的領導下,有一組官員在每個縣工作。

Gramika 是村長。他在村莊行政管理中得到“村長”的協助。

在此期間,村莊享有相當大的自治權。大多數村莊的糾紛都是由Gramika在村莊議會的幫助下解決的。

《政事論》中提到,最高的薪資為 48,000 Panas,最低的為 60 Panas。薪資等級範圍很廣。

城市行政

《政事論》有一整章專門論述城市行政。

阿育王的石刻也描述了一些城市的名稱,例如華氏城、塔克西拉、烏賈因、託薩利、蘇瓦納吉里、薩馬帕、伊西拉和拘薩姆比。

麥加斯提尼詳細描述了華氏城的行政管理。

麥加斯提尼描述了華氏城由一個由 30 名成員組成的城市委員會管理。這 30 名成員被分為 5 人一組的委員會。

這 5 人一組的每個委員會都對城市行政負有特定的責任。例如 -

其中一個委員會負責工業和藝術產品的生產。其職責包括確定工資、檢查摻假等。

第二個委員會處理訪客事務,特別是來到華氏城的外國人。

第三個委員會負責出生和死亡的登記。

第四個委員會規範貿易和商業,監視製成品和商品銷售。

第五個委員會負責監督商品的製造。

第六個委員會根據所售商品的價值徵收稅款。

稅款通常為所售商品的十分之一。

官員由“城市委員會”任命,並對公共福利負責,例如道路、市場、醫院、寺廟、教育機構的維護和修理、衛生、供水、港口等。

Nagaraka 是負責城市的官員。

有許多部門監管和控制著國家的活動。

考底利耶提到了幾個重要的部門,如會計、稅收、礦山和礦產、戰車、海關和稅務。

南印度早期歷史

在公元前 1000 年,現在的泰米爾納德邦和喀拉拉邦(印度南部)居住著巨石文化的人民。

印度南部古代歷史的重要階段是從巨石文化時期到公元 300 年左右。

巨石文化階段

巨石一詞的字面意思是“大石頭”,即“mega”表示大,“lit”表示石頭。但巨石文化並不僅僅與大石頭有關。

巨石文化以其葬禮而聞名。

大量鐵器和葬禮中發現的黑紅陶器是巨石文化的主要識別特徵。

巨石文化表明,從新石器時代到鐵器時代發生了突然的變化。並且,他們沒有經歷過中間的銅石並用時代或青銅器時代。

巨石葬禮型別

以下是巨石葬禮的主要型別 -

坑圈墓 - 在這種型別的葬禮中,屍體先被剝皮,然後埋葬。陶器和鐵器被放置在墳墓中。在坑的周圍豎立了一個石圈。

石棺 - 這些墳墓有各種形式。石棺是用花崗岩板製成的,帶有一個或多個蓋石,有或沒有孔。石棺完全埋入地下、半埋入地下,甚至在裸露的岩石上。它們可能包含單人或多人葬禮。在石棺周圍豎立了一個或多個石圈。

紅土墓室 - 在馬拉巴爾地區,墓室是挖在紅土中而不是花崗岩板中。

排列 - 這是一種不同的葬禮方式,其中大量稱為“Menhirs”的立石以正方形或對角線形狀排列。它們在古爾巴加地區和海德拉巴南部被發現。然而,在克什米爾,人們發現Menhirs以半圓形排列。

石棺 - 這些帶腿的陶土甕有時有動物頭部,並不常見。

甕 - 將剝皮後的骨頭埋入甕中的做法似乎是從新石器時代繼承下來的。它們以蓋石或石圈為標誌,主要分佈在東海岸。

巨石工具

毫無疑問,巨石建築的種類繁多,但典型的標誌是黑紅陶器和獨特的鐵器。它們在整個半島都具有統一性。

陶器形狀包括錐形或環形蓋、有稜的瓶、帶底座的碗、帶嘴的盤子等。

鐵器包括帶交叉帶的斧頭、鐮刀、三腳架、三叉戟、矛頭、劍、燈架、箭頭和燈。

馬具馬嚼子和鈴鐺也很常見。

在印度歷史上,鐵器時代是鐵器在工具和武器中普遍使用的時期,但在此期間,有日期的文獻也開始被寫作。因此,巨石文化時期標誌著史前時代結束和歷史開始的時刻。

這些巨石的建造者對北方人來說仍然是未知的,因為在梵文或巴利文文獻中沒有發現關於這些紀念碑的參考,儘管早期的泰米爾語文獻確實包含了對這些葬禮習俗的描述。

巨石文化時期的來源

關於該地區人民和王國的最早記錄以三種形式儲存下來

阿育王石刻;

संगम 文學;以及

麥加斯提尼的記載。

阿育王的第二和第十三號石刻描述了南部的曹拉、潘底亞、薩蒂亞普特拉、喀拉拉普特拉和坦巴潘尼王國。

阿育王對這些鄰國的仁慈已得到充分證明,事實是他為這些王國的動物和人類提供了藥品和食物等物資。

在卡哈維拉的Hathigumpha銘文中,發現阿育王被認為擊敗了泰米爾邦的聯盟。

在公元前 3 世紀到公元 3 世紀之間,屬於基督教時代的Sangam文獻中發現了對印度南部各州的詳細描述。

泰米爾語是印度南部口語和文學語言中最古老的語言。Sangam文學是用這種語言寫成的。

潘底亞國王召集了被稱為“Sangam”的文學集會。

Sangam文學由詩人和學者創作的詩歌、歌詞和田園詩的集合組成。

Sangam文學儲存了公元前 3 世紀到公元 3 世紀之間關於印度南部社會和生活的民間記憶。

小王朝時代

除了在後孔雀王朝時期統治北印度的一些重要王朝外,還有許多共和國統治著較小的邦國。關於這些小王朝的資訊是從他們的錢幣上提取的,錢幣上寫著他們的名字。

以下是一些重要的小王朝 -

阿育那那斯,

馬拉瓦斯,

奧杜姆巴拉斯,

庫寧達斯,

約德耶斯等。

這些王朝中的大多數後來都成為笈多王朝的附庸國,並在公元 4 世紀後完全消失。

德干的沙塔瓦哈納

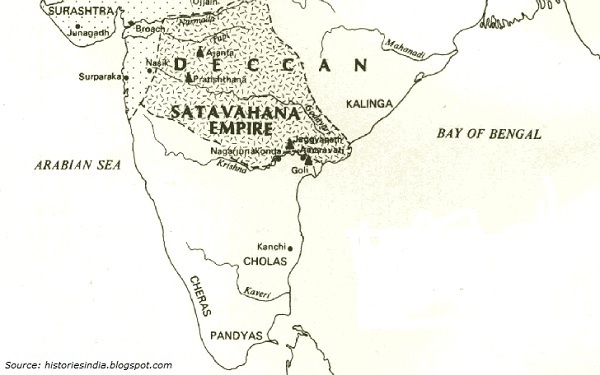

在沙塔瓦哈納出現在馬哈拉施特拉邦和曹拉、切拉和潘底亞王朝統治印度南部之前,該地區居住著巨石文化的人民。

沙塔瓦哈納,也稱為“Andhras”(在德干地區),覆蓋了安得拉邦和馬哈拉施特拉邦的部分地區,是一個強大的王朝。

Andhras 是古代人民,在《愛特雷亞梵書》中也有提及。

希臘作家普林尼提到,Andhras 是一個強大的人民,擁有大量的村莊和 30 個城鎮,一支由 10 萬步兵、2000 名騎兵和 1000 頭大象組成的軍隊。

在孔雀王朝時代,他們是孔雀王朝的一部分,但看來王朝滅亡後不久,安得拉人宣佈自己獨立。

西穆卡王朝從公元前 235 年到公元前 213 年統治,並建立了西穆卡王朝。

西穆卡的繼任者是他的兄弟克里希納。

薩塔卡尼一世是第三位國王。他進行了大規模的征服,並舉行了兩次Ashvamedhayajna。《納納加特銘文》詳細描述了他的功績。他征服了西馬爾瓦、維達爾巴和阿努帕(訥爾默達河谷)。他也被稱為“Dakshinapatha”的統治者。

薩塔卡尼一世的名字也出現在Sanchi佛塔的一個門道上,因為沙塔瓦哈納為修復和裝飾Sanchi佛塔和寺院捐贈了大量資金。

薩塔卡尼二世統治了大約 56 年。

高塔米普特拉·薩塔卡尼從雄伽王朝手中奪回了馬爾瓦。

在薩塔卡尼二世之後,那哈帕納徵服了沙塔瓦哈納領土的一部分。在納西克地區發現了大量那哈帕納的硬幣。

在高塔米普特拉·薩塔卡尼的統治期間,沙塔瓦哈納再次強大起來。他的功績在太后高塔米·巴拉什裡的納西克銘文中得到了熱情洋溢的記載。這塊銘文是在他死後,在他兒子兼繼任者普爾馬維二世的統治第 19 年刻制的。

在納西克銘文中,高塔米普特拉·薩塔卡尼被描述為摧毀了沙卡人、雅宛人和帕拉瓦人的人。他推翻了那哈帕納,並限制了大量他的銀幣。他還從沙卡人手中收回了馬哈拉施特拉邦北部、孔坎、維達爾巴、索拉斯特拉和馬爾瓦。

薩塔卡尼在他的統治第 18 年在納西克奉獻了一個洞穴,並在第 24 年授予一些土地給苦行僧。

高塔米普特拉是第一個使用母系名字的國王,並且他的幾乎所有繼任者都遵循了這種做法。

高塔米普特拉的繼任者是他的兒子瓦希什提普特拉·施裡·普爾馬維,大約在公元 130 年繼位,統治了大約 24 年。

在安得拉邦發現了普爾馬維的硬幣和銘文。這表明安得拉邦是公元 2 世紀沙塔瓦哈納帝國的一部分。也許為了拯救沙塔瓦哈納帝國免受沙卡人的攻擊,普爾馬維娶了沙卡統治者魯陀羅達曼的女兒。但這位沙卡國王兩次擊敗了下一位沙塔瓦哈納統治者。

施裡·耶格納·薩塔卡尼(公元 165-195 年)可能是最後一位偉大的沙塔瓦哈納統治者。他的銘文在安得拉邦、馬哈拉施特拉邦和中央邦被發現。

從他的硬幣分佈來看,他似乎統治著一個龐大的王國,東至孟加拉灣,西至阿拉伯海。因此,他收回了沙卡人從他的前任手中奪取的土地。

在他統治期間的海上貿易和活動已得到證實,他的硬幣上描繪了一艘帶魚的船。

耶格納的繼任者軟弱無能,不配統治如此龐大的帝國。因此,沙塔瓦哈納帝國崩潰了,特別是當阿比拉人奪取馬哈拉施特拉邦,以及益剎瓦庫人和帕拉瓦人奪取了東部省份時。

薩塔瓦哈納時期的文學

在 मौर्य帝國 滅亡後 500 年到 笈多帝國 興起之前,這段時期存在著政治動盪。這段時期標誌著南印度達羅毗荼語和文學的發展。

梵語和各種形式的Prakrit語發展起來,並且用這些語言創作了一些獨特的文學作品。

兩部偉大的史詩,《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》被編纂成冊。此外,一些《達摩沙斯特拉》也在這一時期創作。

聖典

《聖典》在印度教生活中一直扮演著非常重要的角色,就像過去兩千年一樣。

《聖典》解釋了宗教義務、習俗、法律和社會風俗。

《聖典》是《達摩蘇特拉》的擴充套件版本,《達摩蘇特拉》涵蓋了公元前約 6 世紀到公元前 3 世紀的時期。

《聖典》的編纂歷時大約八百年甚至更久。

《摩奴法典》是最古老的一部。它大約創作於公元前 1 世紀。其他重要的《聖典》包括:

《那羅陀法典》,

《毗溼奴法典》,

《夜叉法典》,

《婆羅門法典》和

《迦梨耶法典》。

這些《聖典》(如上所述)是當代社會法律和社會習俗的重要來源,因此被宣稱為神聖起源。

《大婆沙》由帕坦伽利撰寫,是公元前 2 世紀語法領域最傑出的著作。

在帕坦伽利之後,梵語語法學習的中心轉移到了德干地區。

在德干地區,卡坦特拉學派在公元 1 世紀發展起來。薩爾瓦瓦爾曼創作了卡坦特拉語法。他是哈拉(沙塔瓦哈納國王)宮廷中的一位偉大的學者。

卡坦特拉的語法簡短實用,有助於在約六個月內學習梵語。

沙塔瓦哈納國王哈拉用Prakrit語創作了一部偉大的詩歌作品,即“《七百頌》”。

阿श्व歌舍是這一時期一位重要的文學人物。他是一位偉大的佛教哲學家。他創作了許多詩歌、戲劇等。其中重要的是:

《善德難陀》,

《佛傳》,

《金剛針》等。

“《佛傳》”以《摩訶伽毗雅》的形式寫成。它是佛陀一生的完整記錄。它已被翻譯成世界上許多語言。

阿श्व歌舍戲劇的遺存是從吐魯番(中亞)發現的。

“《優婆溼陀》”由婆舍撰寫。它是這一時期著名的梵語戲劇。

舞蹈和戲劇的藝術已經在帕尼尼的時代被編纂成法典,並被孔雀和帕坦伽利提及。

《納塔沙斯特拉》由婆羅多在同一時期撰寫。

“《彌蘭達問經》”用巴利語寫成。它以彌蘭達和他的老師(偉大的佛教哲學家那伽塞納)之間的對話形式解釋了佛教教義。彌蘭達通常被認為是印度-希臘國王米南德。

桑伽姆文學

泰米爾語是南印度語中最古老的一種。泰米爾語文學的早期階段與三個桑伽姆有關。

桑伽姆是由**潘底亞王國**建立的學者協會。每個桑伽姆都由許多傑出的詩人和學者組成。

所有文學作品都提交給這些桑伽姆,在那裡學者們從不同的作品中挑選出最好的作品,並蓋上他們的認可印章。

桑伽姆文學編纂於公元 300 年到 600 年之間。

《八選集》(八部詩歌選集)被認為是最早的一部,屬於公元前 3 世紀到公元 3 世紀。

《古蘭經》由提魯瓦盧瓦爾撰寫,是最好的小型說教詩歌之一。它的教誨被認為是泰米爾人的永恆靈感和指南。

《詩歌》和《摩奴詩歌》是兩部泰米爾語史詩。它們是構建南印度早期歷史的重要資料。

薩塔瓦哈納時期的社會

沙塔瓦哈納和其他同時代王朝的主要社會制度在很大程度上沿襲了其前任。

社會階層

瓦爾納和阿什拉瑪制度繼續支配著社會。

社會由四個瓦爾納組成,即:

婆羅門,

剎帝利,

吠舍和

首陀羅。

《達摩沙斯特拉》描述了所有四個瓦爾納的職責、地位和職業。

隨著時間的推移,混合賈蒂(種姓)的數量大幅增加。

《摩奴法典》定義了許多混合(桑卡拉)瓦爾納的起源。

阿努洛馬是指較高瓦爾納的男性與較低瓦爾納的女性之間的婚姻。

帕蒂洛馬是指較低瓦爾納的男性與較高瓦爾納的女性之間的婚姻。

阿努洛馬所生的人的社會地位高於帕蒂洛馬,他們遵循父親的職業。

根據佛教文字,混合種姓源於從事不同工藝和手工藝的行業組織。

佛教文字描述了一位剎帝利依次擔任陶工、籃子編織者、蘆葦工人、花環製作人和廚師。賽提(吠舍)在不失聲望的情況下既擔任裁縫又擔任陶工。

沙迦和柯里亞氏族的剎帝利耕種他們的田地。

《婆羅門經》提到婆羅門從事耕作、畜牧、傳信、地主等工作。

《本生經》提到婆羅門從事耕作、放牧、貿易、狩獵、木工、織布、護送商隊、射箭、駕車,甚至馴蛇。

《本生經》的故事講述了一個婆羅門農民是一位極其虔誠的人,甚至是一位佛陀。

印度-希臘人、沙迦人、雅瓦納人、貴霜人和帕提亞人等外國人逐漸融入印度社會,是這一時期最重要的發展。

一個人的一生被劃分為四個階段。這些階段被稱為阿什拉瑪。

人生階段

《達摩蘇特拉》中提到的個人生活的四個階段是:

梵行期——在這個阿什拉瑪中,一個人在老師家中過著獨身的生活,作為一名學生。

主家庭期——學習完吠陀經後,學生回到家中,結婚,成為主家庭(戶主)。主家庭有許多職責,大體上分為(i)祭祀(ii)學習(iii)佈施

林棲期——中年以後,看到自己的孫輩;他離開家到森林裡成為隱士。

出家期——出家期是冥想和懺悔的時間;一個人使自己的靈魂從物質中解脫出來。他離開隱居地,成為無家可歸的流浪者,從而斷絕了塵世的聯絡。

家庭生活

閤家同住制是社會的主要特徵。

家庭被視為社會的基本單位,而不是個人。

對父母和長輩的服從被視為子女的最高義務。

儘管不同賈蒂之間的通婚很普遍,但更傾向於相同賈蒂之間的婚姻。

禁止在同一個“戈特拉”和“普拉瓦拉”中結婚。

《達摩沙斯特拉》解釋了八種形式的婚姻,即:

婆羅門婚,

神婚,

聖賢婚,

造物主婚,

阿修羅婚,

甘達爾瓦婚,

羅剎婚和

非人婚。

在所有這八種(如上所述)中,《達摩沙斯特拉》都譴責非人婚。

理想的婚姻是女孩的父親和監護人根據新郎的資質選擇新郎。

女性在社會和家庭中擁有崇高的地位。

提到了兩類女學生:

婆羅門瓦丁或終身學習神聖文字的學生和

薩迪奧德瓦哈,她們學習到結婚為止。

女性不僅獲得了良好的教育,還接受了音樂、舞蹈和繪畫等藝術的訓練。

《達摩沙斯特拉》描述了在家庭財產中,所有兒子都有平等的份額,但大量的《達摩沙斯特拉》拒絕了女性繼承的權利。

《夜叉法典》制定了一份繼承順序清單,將順序排列為兒子、妻子和女兒。

如果兒子沒有在世,妻子有權繼承,這一點已被大多數古代印度權威人士接受。

女性被允許擁有某些個人財產,稱為斯里-達納,形式為珠寶、衣服等。

《政事論》提到,女性可以擁有高達 2000 銀帕納的錢,超過這部分的錢可以由她的丈夫代為保管。

薩塔瓦哈納時期的經濟

沙塔瓦哈納和其他同時代王朝的主要經濟體系組織良好,井然有序。

這一時期農業、工業和貿易領域全面發展。

農業是大部分人口的主要職業。

土地由個人和國家持有。

格拉馬克謝特拉是透過圍欄和田間看守人員保護的區域,以防止鳥類和野獸等害蟲的侵害。

通常,土地面積足夠小,可以由單個家庭耕種。但有時,土地面積很大,可達 1000 英畝。

村莊以外的土地被稱為耕地。

在村莊的耕地之外是牧場,這些牧場是牛群放牧的公共場所。乾旱土地也屬於國家。

森林位於村莊的邊界。

孔雀提出了一個完整的村莊規劃方案。

土地分類

根據孔雀的說法,村莊的土地被劃分為:

耕地,

未耕地,

樹林,

森林,

牧場等。

主要作物有不同品種的水稻、粗糧、芝麻、番紅花、豆類、小麥、亞麻、甘蔗和芥菜。此外,還種植了大量蔬菜和水果。

每個村莊都有木匠、陶工、鐵匠、理髮師、繩索製造者、洗衣工等工匠。

主要行會

文獻中提到了 18 種類型的“行會”。

行會成為經濟中一個重要的機構。

行會實施並制定工作規則,控制成品的質量及其價格,以保護工匠和客戶的利益。

行會成員的糾紛透過行會法庭解決。

行會還充當銀行家、金融家和受託人。這些職能由另一類商人執行,在北印度被稱為“什雷什提”,在南印度被稱為“切蒂”。

貸款以黃金和其他物品作為抵押。

以有希望的利率貸出資金,每年更新一次。

納希克洞窟銘文提到了存入行會的資金的利率。常見的利率為每年 12% 到 15%。

自 मौर्य時期以來,印度大部分地區都實行國內和國際貿易。

所有內陸城市和港口都透過完善的道路系統相互連線。

這一時期發展了許多現代國道,包括大幹道。這條路後來由謝爾沙·蘇里進一步維護和發展。

在第一個世紀發現了季風,促進了與埃及的對外貿易,因為它縮短了印度西部港口到埃及亞歷山大港的距離。現在整個距離可以在 40 天內走完。

印度與羅馬的貿易透過海路和陸路(通常被稱為絲綢之路)都大幅增加。

《厄利垂亞海航程記》的作者以及普林尼和托勒密等羅馬歷史學家都提到了貿易商品。

印度文學,包括泰米爾語和梵語文獻,都提到常見的貿易商品有印度香料、檀香木和其他各種木材、珍珠、各種紡織品、海產品、金屬、半寶石和動物。

阿利卡梅杜是一個重要的羅馬定居點和貿易站。它位於一個港口附近,於 1945 年進行了考古發掘。

羅馬人主要用黃金貨幣支付商品。

在德干高原和印度南部發現的大量羅馬硬幣表明了這種貿易的規模(對印度有利)。

羅馬歷史學家普林尼提到,印度貿易嚴重消耗了羅馬的財富。

薩塔瓦哈納時期的科技

薩塔瓦哈納時期的技術進步(在藝術與建築以及科學與技術方面)相當先進。

藝術與建築

塔克西拉、薩卡拉、卑陀、拘屍那伽、艾赤察特拉、巴特那、那加爾瓊達、阿馬拉瓦蒂、卡韋裡帕塔納姆都是規劃完善、發展良好的城市,由防禦牆和護城河保護。

桑奇、阿馬拉瓦蒂、婆羅浮屠和鹿野苑的佛教舍利塔是這一時期繁榮的藝術和建築的最佳例證。

舍利塔是在佛陀本人或受尊崇的僧侶或聖經的聖物之上建造的半球形圓頂或土堆。佛陀的遺物被放在一個較小的容器中,放置在舍利塔底部中心的房間裡。

舍利塔周圍有一條圍欄路徑,稱為‘Pradakshinapatha’。

桑奇舍利塔的四個大門建於公元前一世紀,極具藝術性,是印度藝術和建築的最佳範例之一。

其中一個大門是由毗迪沙象牙工匠協會捐贈的。

石窟是這一時期另一種令人驚歎的建築形式。這些石窟分為兩種型別,即 -

一個舍利塔和一個名為“Chaitya”的禮拜堂,以及

一個名為“Vihara”的寺院。

雕塑

婆羅浮屠、桑奇、菩提伽耶、馬圖拉、阿馬拉瓦蒂、犍陀羅是摩揭陀帝國時期後重要的藝術活動中心。

馬圖拉和犍陀羅學派在貴霜時期興盛起來。

馬圖拉學派製作了許多精美的雕塑,包括婆羅門教、耆那教和佛教神靈的影像,以及Yakshas、Yakshini和國王的真人大小的雕塑。這種藝術形式俗稱為“犍陀羅藝術”,描繪了佛教主題。

灰泥是犍陀羅藝術中一種流行的媒介。此外,阿富汗的寺院裝飾著大量的灰泥雕像。

犍陀羅藝術家創作了不同姿勢和大小的佛陀形象。巴米揚大佛是犍陀羅藝術最優秀的範例之一,創造了第一個陶土佛像。

最具活力的藝術生產中心有艾赤察特拉、馬圖拉、拘屍那伽、卑陀、拉吉加特、巴特那、坦姆拉利普蒂、馬哈斯坦等。

科學與技術

這一時期的工程技術可見一斑,正如旃陀羅笈多· मौर्य時期為灌溉工程建造的著名水壩的遺蹟以及沙迦國王魯陀羅達曼修復的水壩所證明的那樣。

另一處非凡的建築是什林加維拉布拉的四個水池群,這反映了當時非常先進的水利工程水平。

在什林加維拉布拉的建築中,水池是用數百萬塊磚砌成的,水透過一條長約 250 米、寬約 38 米的運河從恆河引來。它擁有大約 800 萬升水的容量。

印度天文學家透過修改和採用更精確的值,計算太陽、月亮、五大行星以及羅喉和計都這兩個交點繞行的週期,發展出一套完善的天文體系。

日食也得到了準確的預報。

婆羅摩笈多撰寫的《五論》,總結了他那個時代存在的五個天文流派。

醫學體系

印度醫學體系基於三種體液理論——風、膽汁和痰——這些體液的正確平衡維持著身體健康。

這一時期醫學體系取得了顯著的進步。

外科手術器械通常包括 25 種刀具和針,30 個探針,26 件敷料等。

《阿闥婆吠陀》是阿育吠陀醫學分支的來源。

醫學成為塔克西拉和瓦拉納西等高等教育中心的常規學習科目。

瓦拉納西專門研究外科手術。

《蘇斯魯塔本集》是一部外科手術百科全書。它是由偉大的外科醫生蘇斯魯塔在瓦拉納西編撰的。

《 चरकसंहिता》由查拉卡在塔克西拉編纂;它主要包含阿特里亞的教誨,由他的學生收集。

查拉卡和蘇斯魯塔是貴霜國王迦膩色伽的同代人。查拉卡和蘇斯魯塔的偉大著作透過各種語言的翻譯傳播到遠至滿洲、中國和中亞地區。

泰奧弗拉斯圖斯在他的著作《植物誌》中詳細介紹了印度各種植物和草藥的藥用價值。

這表明,印度草藥和藥用植物的知識已透過希臘人和羅馬人傳到了西方世界。

公元 8 世紀阿拉伯語翻譯的《查拉卡本集》和《蘇斯魯塔本集》影響了中世紀的歐洲和西亞醫學體系。

大量金銀幣表明了這一時期金屬的純度和工藝水平。

古代印度史 - 曹拉王朝

三個國家,即曹拉、切拉和潘底亞,出現在印度南部。

《唱詩班文學》認為,曹拉、切拉和潘底亞王朝屬於遠古時代。

曹拉

曹拉佔據了卡韋裡三角洲及其周邊地區。康奇地區也是曹拉王國的領土。

該王國位於潘底亞王國的東北部,在中世紀早期也被稱為曹拉曼達拉姆。

最初,其首都在蒂魯奇拉帕利烏賴烏爾,但後來遷至卡韋裡帕塔納姆。當時被稱為“普哈爾”。

一位名叫埃拉拉的曹拉國王征服了斯里蘭卡,並在公元前 2 世紀中葉統治了斯里蘭卡大約 50 年。

卡里卡拉是早期著名的曹拉國王。他因兩項成就而聞名 -

他擊敗了切拉和潘底亞國王的聯軍,以及

他成功入侵斯里蘭卡並在那裡統治。

卡里卡拉在坦賈武爾附近的溫尼戰役中被大約十幾位由切拉和潘底亞國王領導的統治者組成的聯盟擊敗。

卡里卡拉維持一支強大的海軍,並征服了斯里蘭卡。

卡里卡拉沿著卡韋裡河修建了長約 160 公里的大型灌溉渠道和堤壩。

卡里卡拉加固了城鎮,並在卡韋裡河口加固了著名的普哈爾海港。

卡里卡拉是文學和教育的偉大讚助人。

他是吠陀宗教的信徒,並進行了許多吠陀祭祀。

卡里卡拉的繼任者相當軟弱,家庭成員為權力和地位爭吵,因此卡里卡拉之後,曹拉王國面臨著混亂和動盪。

伊蘭杰特森尼是卡里卡拉之後唯一一位著名的國王。他從切拉人手中奪取了兩座堡壘。然而,在卡里卡拉之後,曹拉帝國衰落,切拉和潘底亞擴充套件了他們的領土。

從公元 4 世紀到 9 世紀,曹拉人淪為一個小統治家族。

古代印度史 - 潘底亞王朝

潘底亞王國是這一時期印度南部第二個重要的王國。它佔據了泰米爾納德邦現代蒂魯內爾維利、拉姆納德和馬杜賴地區的領土。

潘底亞王國的首都在馬杜賴。潘底亞王國非常富裕和繁榮。

《唱詩班文學》提供了資訊和一些國王的名字。

內敦傑利亞是一位偉大的潘底亞國王。他在馬杜賴與切拉、曹拉和其他五個小邦聯軍的戰爭中擊敗了他們。

潘底亞國王召集了名為“唱詩班”的文學集會。

內敦傑利亞進行了幾次吠陀祭祀。他可能在公元 210 年左右統治。

在潘底亞王朝統治期間,首府馬杜賴和港口城市科爾卡是貿易和商業的重要中心。

貿易商從與羅馬帝國的貿易中獲利。

潘底亞國王甚至向羅馬皇帝奧古斯都和特洛伊人派遣了使節。

古代印度史 - 切拉王朝

切拉人在歷史上也被稱為“Keralaputras”。切拉王國佔據了孔肯山脈之間狹窄的海岸線和山區。

切拉統治者在印度南部的歷史上也佔據著重要的地位。內敦傑拉爾·阿丹是一位著名的切拉國王。他征服了以瓦納瓦西(果阿附近)為首府的卡達姆巴斯。他還擊敗了雅瓦納人。

內敦傑拉爾·阿丹與大量前來經商並建立大型殖民地的希臘人和羅馬人保持著良好的關係。

內敦傑拉爾·阿丹與曹拉國王卡里卡拉的父親進行了一場戰鬥。在這場戰鬥中,兩位國王都戰死了。

內敦傑拉爾·阿丹被稱為伊邁亞瓦拉姆班。伊邁亞瓦拉姆班這個詞的文學含義是“以喜馬拉雅山為王國邊界的人”。然而,這似乎是一種誇大其詞。

根據切拉的傳統,森古圖蘭是切拉王朝最偉大的國王。他擊敗了曹拉和潘底亞國王。

切拉的勢力在公元 3 世紀末開始衰落。他們又在公元 8 世紀重新獲得了權力。

印度南部三個早期王國的要點如下 -

他們不斷互相爭鬥;

他們與那些變得強大的國家結成新的聯盟;以及

他們還經常與斯里蘭卡作戰,並在某個時期統治那裡。

外來入侵者時期

雅瓦納人從西方的入侵是古代印度史上的重要事件。它始於普什亞米特拉·松加的統治時期。

迦梨陀娑還在他的著作《摩訶婆羅多》中提到了瓦蘇密特拉與雅瓦納人的衝突。

巴塔詹利也提到了這次入侵。

最初,“Yavana”這個詞用於指代愛奧尼亞希臘人,但後來它用來指代所有希臘國籍的人。

雅瓦納人是第一個在印度土地上建立外國統治的人。

在入侵印度並建立政治統治的幾個中亞部落之後,雅瓦納人來了。

印度-希臘

雅瓦納人抵達印度的標誌是他們對印度西部邊境的入侵。

亞歷山大大帝去世後,他帝國的大部分地區落入了他的將軍手中。

巴克特里亞和帕提亞,伊朗的鄰近地區,是亞歷山大大帝將軍統治下的兩個主要地區。

巴克特里亞總督丟多忒斯大約在公元前 250 年反抗希臘人並宣佈獨立。

歐提德摩斯、德米特里、歐克拉提德斯和米南德爾是一些重要的印度-希臘國王。

米南德爾在公元前 165-145 年期間是所有印度-希臘統治者中最傑出的。他的首都位於巴基斯坦的薩卡拉(現在的西亞爾科特),他統治了將近二十年。

希臘作家提到米南德爾是一位偉大的統治者,他的領土從阿富汗延伸到東部的北方邦和西部的古吉拉特邦。

米南德爾被佛教僧侶那伽塞納皈依佛教。

米南德爾向那伽塞納提出了許多關於哲學和佛教的問題。它們與那伽塞納的回答一起被記錄在《彌林達王問》或《彌林達的問題》中。

印度-希臘統治者是印度歷史上第一批在其錢幣上刻有國王肖像和名字的統治者。

在印度-希臘統治者之前,印度的錢幣上沒有國王的名字或肖像,並且印度-希臘人也是第一批發行金幣的統治者。

他們的錢幣以描繪逼真和藝術化的肖像而聞名。

安息人

安息人也被稱為帕提亞人。他們是伊朗人。從錢幣和銘文中可以收集到一些事實。然而,他們的歷史並不清晰。

沃諾尼斯是安息王朝最早的國王。他奪取了阿拉霍西亞和塞伊斯坦的權力,並採用了“萬王之王”的稱號。

沃諾尼斯之後是斯帕利裡塞斯。

貢多法爾內斯是安息統治者中最偉大的一個。他統治時間從公元19年到公元45年。

貢多法爾內斯在短時間內成為伊朗東部和印度西北部薩卡-帕提亞地區的統治者。

在貢多法爾內斯之後,帕提亞在印度的統治結束。他們被貴霜人取代。

這一事實由阿富汗貝格拉姆的挖掘證實,在那裡發現了大量貢多法爾內斯的錢幣。

塞種人

塞種人摧毀了印度西北部的印度-希臘統治。

塞種人也稱為斯基泰人。

塞種人或斯基泰人是最初來自中亞的遊牧部落。

大約公元前165年,塞種人被月氏人趕出了他們的家園。

月氏人後來被稱為貴霜人。

塞種人也從他們的土地上被趕了出來,來到了印度。

中亞部落的遷移是中亞和鄰近西北中國局勢造成的。

公元前3世紀修建的中國長城迫使匈奴、烏孫和月氏等部落不得不向南和西遷移。

最早的移民是月氏人,他們取代了塞種人。

塞種人入侵了巴克特里亞和帕提亞,然後透過波蘭山口進入印度。

塞種人分為五個分支,並在印度西北部和北部地區建立了自己的統治。

第一支定居在阿富汗。

第二支定居在旁遮普,以塔克西拉為首都。

第三支定居在馬圖拉。

第四支在馬哈拉施特拉邦和索拉什特拉邦。

第五支在印度中部,以烏賈因為首都。

塞種人從公元前1世紀到公元4世紀左右統治著不同的地區。

因此,塞種人統治著該國的不同地區。然而,統治印度中部和西部的塞種人分支崛起並變得突出。

納哈帕納是印度西部最著名的統治者。他的記載在馬哈拉施特拉邦的各種銘文和薩塔瓦哈納王朝的記錄中都有發現。

盧德拉達曼是印度中部分支最傑出的統治者。他統治時間大約從公元130年到150年。

朱納加德岩石銘文是由盧德拉達曼建造的。

朱納加德銘文提到,他的統治範圍遍及廣闊的領土,包括古吉拉特邦、信德省、索拉什特拉邦、北孔肯、馬爾瓦和拉賈斯坦邦的部分地區。

盧德拉達曼對蘇達爾桑湖大壩進行了維修。然而,蘇達爾桑湖大壩是由旃陀羅笈多· मौर्य在卡提阿瓦爾省的總督建造的,當時它被暴雨損壞。

烏賈因是盧德拉達曼的首都。它成為文化和教育中心。

塞種王朝在約公元390年,其最後一位國王被笈多王朝的旃陀羅笈多二世擊敗而結束。

貴霜人

根據中國歷史學家的記載,月氏人是一個遊牧部落,定居在中國西北邊界。

月氏人在公元前165年與一個名為匈奴的鄰近部落發生衝突。在這場衝突中,月氏人戰敗並被迫離開他們的土地。

由於中國長城的存在,他們無法向東遷移到中國;因此,他們向西和南遷移。

在西遷過程中,月氏人與另一個部落烏孫發生衝突,月氏人輕鬆擊敗了他們。此後,月氏人分為兩支——

小月氏遷徙到西藏。

大月氏來到了印度。

月氏人遇到了塞種人,塞種人在擊敗烏孫後佔領了巴克特里亞的領土。

塞種人被擊敗並被迫離開他們的土地。

塞種人來到了印度,月氏人定居在塞種人的土地上。

最後,月氏人放棄了遊牧生活,過上了農業定居生活。

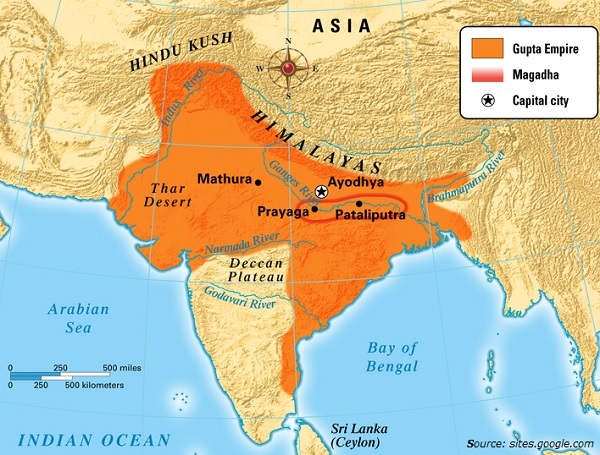

大月氏分支分為五個分支。