- Mahotas 教程

- Mahotas - 首頁

- Mahotas - 簡介

- Mahotas - 計算機視覺

- Mahotas - 歷史

- Mahotas - 特性

- Mahotas - 安裝

- Mahotas 影像處理

- Mahotas - 影像處理

- Mahotas - 載入影像

- Mahotas - 載入灰度影像

- Mahotas - 顯示影像

- Mahotas - 顯示影像形狀

- Mahotas - 儲存影像

- Mahotas - 影像質心

- Mahotas - 影像卷積

- Mahotas - 建立RGB影像

- Mahotas - 影像尤拉數

- Mahotas - 影像中零的比例

- Mahotas - 獲取影像矩

- Mahotas - 影像區域性最大值

- Mahotas - 影像橢圓軸

- Mahotas - 影像RGB拉伸

- Mahotas 顏色空間轉換

- Mahotas - 顏色空間轉換

- Mahotas - RGB轉灰度轉換

- Mahotas - RGB轉LAB轉換

- Mahotas - RGB轉棕褐色

- Mahotas - RGB轉XYZ轉換

- Mahotas - XYZ轉LAB轉換

- Mahotas - XYZ轉RGB轉換

- Mahotas - 增加伽馬校正

- Mahotas - 拉伸伽馬校正

- Mahotas 標記影像函式

- Mahotas - 標記影像函式

- Mahotas - 標記影像

- Mahotas - 過濾區域

- Mahotas - 邊界畫素

- Mahotas - 形態學運算

- Mahotas - 形態學運算元

- Mahotas - 求影像平均值

- Mahotas - 裁剪影像

- Mahotas - 影像離心率

- Mahotas - 影像疊加

- Mahotas - 影像圓度

- Mahotas - 調整影像大小

- Mahotas - 影像直方圖

- Mahotas - 影像膨脹

- Mahotas - 影像腐蝕

- Mahotas - 分水嶺演算法

- Mahotas - 影像開運算

- Mahotas - 影像閉運算

- Mahotas - 填充影像空洞

- Mahotas - 條件膨脹影像

- Mahotas - 條件腐蝕影像

- Mahotas - 影像條件分水嶺

- Mahotas - 影像區域性最小值

- Mahotas - 影像區域最大值

- Mahotas - 影像區域最小值

- Mahotas - 高階概念

- Mahotas - 影像閾值化

- Mahotas - 設定閾值

- Mahotas - 軟閾值

- Mahotas - Bernsen區域性閾值化

- Mahotas - 小波變換

- 建立小波中心影像

- Mahotas - 距離變換

- Mahotas - 多邊形工具

- Mahotas - 區域性二值模式

- 閾值鄰域統計

- Mahotas - Haralick特徵

- 標記區域的權重

- Mahotas - Zernike特徵

- Mahotas - Zernike矩

- Mahotas - 排序濾波器

- Mahotas - 二維拉普拉斯濾波器

- Mahotas - 多數濾波器

- Mahotas - 均值濾波器

- Mahotas - 中值濾波器

- Mahotas - Otsu方法

- Mahotas - 高斯濾波

- Mahotas - 擊中與錯過變換

- Mahotas - 標記最大值陣列

- Mahotas - 影像平均值

- Mahotas - SURF密集點

- Mahotas - SURF積分影像

- Mahotas - Haar變換

- 突出顯示影像最大值

- 計算線性二值模式

- 獲取標籤邊界

- 反轉Haar變換

- Riddler-Calvard 方法

- 標記區域的大小

- Mahotas - 模板匹配

- 加速魯棒特徵

- 去除邊界標記

- Mahotas - Daubechies小波

- Mahotas - Sobel邊緣檢測

Mahotas - 影像條件分水嶺

“分水嶺”一詞源於物理分水嶺的概念,它是分隔不同流域的界線。類似地,分水嶺演算法旨在尋找影像中的邊界或分離區域。

分水嶺演算法是一種常用的影像分割方法,它是將影像分割成不同區域的過程。

因此,在影像處理中,分水嶺影像指的是經過分水嶺分割處理的影像。

分水嶺分割技術將影像中的畫素強度視為地形表面,其中明亮區域代表高海拔,黑暗區域代表低海拔。

Mahotas中的分水嶺演算法

Mahotas 提供條件分水嶺函式,而不是傳統的分割演算法。

Mahotas中的條件分水嶺是分水嶺演算法的增強版本,它允許我們透過提供特定的標記來指導分割過程。

讓我們看看Mahotas中條件分水嶺演算法的逐步過程:

步驟1 - 想象一下我們有一張影像,我們想把它分成不同的區域。使用條件分水嶺,我們可以將影像中的某些區域標記為標記,這些標記代表我們感興趣的區域。

步驟2 - 然後,演算法從填充這些標記區域開始注水。水只會在每個標記區域內流動,不會越過其他標記的邊界。

步驟3 - 結果是一個分割後的影像,其中每個區域都由您提供的標記定義的邊界劃分。

mahotas.cwatershed() 函式

Mahotas中的cwatershed()函式有兩個輸入:輸入影像和標記影像,並返回一個被分割成不同區域的輸出影像。

標記影像是一個二值影像,其中前景畫素(布林值1)代表不同區域的邊界。

語法

以下是Mahotas中cwatershed()函式的基本語法:

mahotas.cwatershed(surface, markers, Bc=None, return_lines=False) W, WL = cwatershed(surface, markers, Bc=None, return_lines=True)

引數

cwatershed()函式接受的引數如下:

surface - 它表示將進行分水嶺分割的輸入影像。它通常是灰度影像。

markers - 它表示分水嶺分割的標記。標記指示影像中感興趣的區域。

Bc (可選) - 它表示用於鄰域運算的結構元素。如果設定為None,則使用預設連線性。

return_lines - 它是一個布林標誌,用於指定是否除了標記影像外還要返回分水嶺線。如果為True,則函式返回標記影像和分水嶺線。

如果為False,則只返回標記影像。預設設定為False。

返回值

W 或 WL - 它表示從分水嶺分割獲得的標記影像,其中每個區域都分配了一個唯一的標籤。標記影像的形狀與輸入影像相同。

WL (可選) - 只有當return_lines引數設定為True時才會返回。它表示分水嶺線,即影像中分割區域之間的邊界。

示例

在下面的示例中,我們嘗試顯示影像的基本條件分水嶺分割:

import mahotas as mh

import matplotlib.pyplot as plt

# Loading the input image

image = mh.imread('sea.bmp')

# Creating markers or seeds

markers = mh.imread('tree.tiff')

# Perform conditional watershed segmentation

segmented_image = mh.cwatershed(image, markers)

# Display all three images in one plot

plt.figure(figsize=(10, 5))

# Display image1

plt.subplot(1, 3, 1)

plt.imshow(image)

plt.title('Sea')

plt.axis('off')

# Display image2

plt.subplot(1, 3, 2)

plt.imshow(markers)

plt.title('Tree')

plt.axis('off')

# Display the segmented image

plt.subplot(1, 3, 3)

plt.imshow(segmented_image, cmap='gray')

plt.title('Segmented Image')

plt.axis('off')

plt.tight_layout()

plt.show()

輸出

生成的輸出如下:

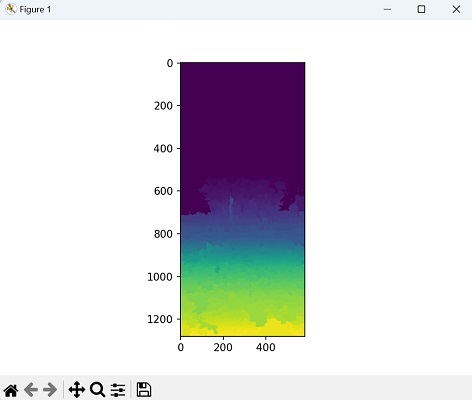

使用自定義結構元素的條件分水嶺

結構元素是一個小的二值影像,通常表示為矩陣。它用於分析參考畫素的區域性鄰域。

在條件分水嶺的上下文中,自定義結構元素允許我們在分水嶺過程中定義畫素之間的連線性。

透過自定義結構元素,我們可以控制每個畫素的鄰域如何影響影像的分割。

示例

import mahotas as mh

import numpy as np

from pylab import imshow, show

# Load the image

image = mh.imread('nature.jpeg')

# Convert the image to grayscale

image_gray = mh.colors.rgb2grey(image).astype(np.uint8)

# Threshold the image

threshold = mh.thresholding.otsu(image_gray)

image_thresholded = image_gray > threshold

# Perform conditional watershed with custom structuring element

struct_element = np.array([[0, 1, 0], [1, 1, 1], [0, 1, 0]])

labels, _ = mh.label(image_thresholded, struct_element)

watershed = mh.cwatershed(image_gray.max() - image_gray, labels)

# Show the result

imshow(watershed)

show()

輸出

上述程式碼的輸出如下: