- 宇宙學教程

- 宇宙學 - 首頁

- 膨脹的宇宙

- 造父變星

- 紅移和退行速度

- 紅移與運動學多普勒頻移

- 宇宙學度規與膨脹

- 羅伯遜-沃爾克度規

- 哈勃引數與尺度因子

- 弗裡德曼方程與宇宙模型

- 流體方程

- 物質主導宇宙

- 輻射主導宇宙

- 暗能量

- 螺旋星系旋轉曲線

- 星系的速度彌散測量

- 哈勃常數與密度引數

- 宇宙年齡

- 角直徑距離

- 光度距離

- Ia型超新星

- 宇宙微波背景輻射

- CMB - 解耦時的溫度

- CMB輻射的各向異性與COBE衛星

- CMB各向異性的建模

- 最後散射面上的視界長度

- 太陽系外行星探測

- 徑向速度法

- 凌日法

- 系外行星性質

- 宇宙學有用資源

- 宇宙學 - 快速指南

- 宇宙學 - 有用資源

- 宇宙學 - 討論

宇宙學 - 系外行星性質

2004年,第一張系外行星的直接影像顯示的是一顆質量為3-10 M木星的行星,它圍繞著一顆質量為25 M木星的褐矮星(2M1207)執行。徑向速度法、凌日法、引力微透鏡法、成像法、天體測量法等技術已被用於系外行星的探測。探測數量每年都在增加。

直到大約2010年,徑向速度法被廣泛使用,但現在大多數探測都是透過凌日法完成的。2014年探測數量出現激增,當時開普勒太空望遠鏡(KST)開始給出結果。

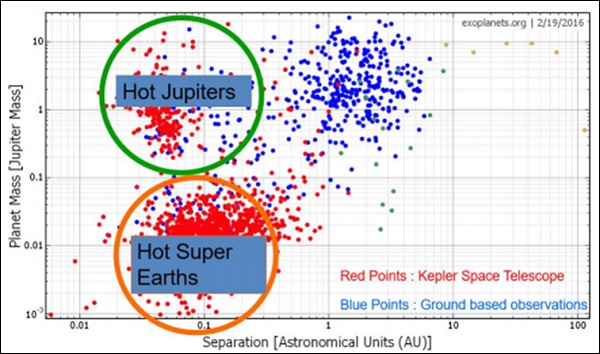

質量-週期分佈表明,徑向速度法更容易探測到質量更大、週期更長的行星,而使用凌日法,只能探測到週期較短的行星,如下圖所示(資料來源:NASA系外行星檔案)。

自KST出現以來,低質量行星的探測數量大幅增加。從下圖可以看出這一點。KST探測到的行星分為兩類:“熱木星”(高溫大質量行星)和“熱超級地球”(質量比地球大)。

當我們繪製探測到的系外行星數量與它們距離的關係圖時,我們發現大多數這些行星都在2千秒差距以內,這在我們銀河系內部。也許宇宙中行星並不罕見,因為我們的探測僅限於宇宙中一小部分特定型別的行星。

行星是由星周盤或原行星盤形成的。如果行星是在恆星形成過程中產生的副產品,那麼宇宙中行星的數量可能超過恆星的數量!!

宜居帶

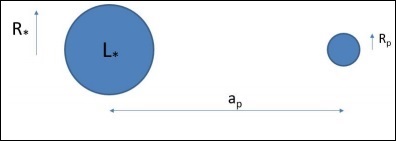

宜居帶可以定義為恆星周圍水可以以液態形式存在的區域。考慮一顆距離恆星$a_p$的行星,如下圖所示。計算行星溫度的一種簡單方法如下所述。

$$\left ( \frac{L_\ast}{4\pi a^2_p} \right )\pi R^2_p(1 - A) = 4\pi R^2_p \sigma T^4_p$$

以及

$$\frac{L_\ast}{4\pi R^2_\ast} = \sigma T^4_\ast$$

$$\therefore T_p = (1 - A)T_\ast \sqrt{\frac{R_\ast}{2a_p}}$$

在我們的例子中,代入

L太陽 = 3.83 x 1026

ap = 1.5 ∗ 1011 和

A = 0.3

將得到$T_{地球} = 255K$。實際計算非常複雜,包括雲物理學。我們太陽系中的宜居帶位於0.9天文單位到1.7天文單位之間。

由於氣壓下降,太陽的光度被發現隨著時間推移而增加。當它開始燃燒氫時,它的亮度降低了30%。這將導致宜居帶遠離太陽移動。由於地球靠近宜居帶的內邊緣,也許有一天它會移出該區域!

持續宜居帶

簡而言之,它被稱為CHZ,可以定義為在恆星整個主序星生命週期內液態水可以存在的一個區域。KST已經探測到許多位於宜居帶內的系外行星。

生物特徵是指任何物質——例如元素、同位素、分子或現象——它能為過去或現在生命的科學證據提供依據。例如,在行星上探測到O2和CO2,這通常不可能僅僅透過地質過程實現。這種探測是透過分析吸收光譜進行的。

要點回顧

徑向速度法、凌日法、引力微透鏡法、成像法、天體測量法等技術已被用於系外行星的探測。

徑向速度法更容易探測到質量更大、週期更長的行星。

高溫大質量行星被稱為“熱木星”,低質量行星被稱為“熱超級地球”。

宇宙中行星的數量超過恆星的數量。

宜居帶可以定義為恆星周圍水可以以液態形式存在的區域。