- 印度政治制度教程

- 印度政治制度 - 首頁

- 印度政治制度 - 導論

- 印度政治制度 - 憲法制定

- 印度政治制度 - 憲法特徵

- 憲法的指導思想

- 印度政治制度 - 憲法的淵源

- 政治制度 - 憲法的運作方式

- 印度政治制度 - 中央政府及其領土

- 印度政治制度 - 公民身份

- 印度政治制度 - 基本權利

- 印度政治制度 - 指導性原則

- 印度政治制度 - 基本義務

- 印度政治制度 - 中央行政部門

- 印度政治制度 - 中央立法機構

- 印度政治制度 - 地方政府

- 印度政治制度 - 司法機關

- 印度政治制度 - 聯邦制度

- 印度政治制度 - 中央與邦的關係

- 印度政治制度 - 緊急狀態條款

- 印度政治制度 - 選舉制度

- 印度政治制度 - 政黨

- 憲法修正案

- 印度 - 憲法附表

- 印度政治制度 - 三權分立

- 印度政治制度 - 憲法組成部分

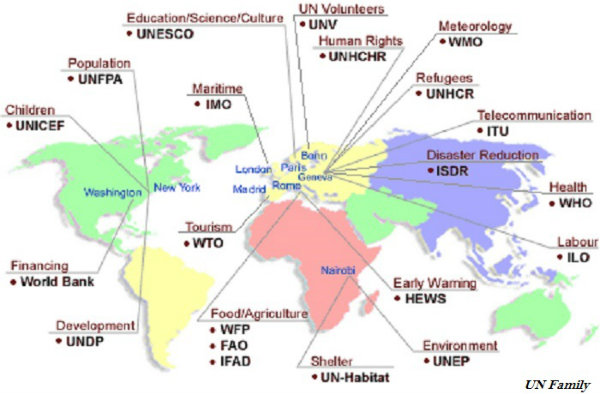

- 政治制度 - 國際組織

- 印度政治制度 - 環境與政治

- 印度政治制度 - 全球化

- 印度政治制度 - 群眾運動

- 印度政治制度 - 外交政策

印度政治制度 - 快速指南

印度政治制度 - 導論

一個國家的憲法是一份檔案,其中包含一套所有生活在該國的人們都接受的成文規則。

一個國家的憲法是國家的最高法律,它決定了生活在該國的人們之間的關係,也規範了政府及其對公民的政策。

憲法的作用

憲法有很多用途;其主要作用如下:

它描述了在不同社會階層中共同生活的人們之間產生信任和協調程度的規章制度;

它提供了一個框架,政府和其他機構在該國運作;

它規定了政府如何組建以及如何做出決定的程式;

它界定了各個政府的權力、職責和限制。

它還說明了公民的權利,並規定了法治以及保護他們的程式。

所有民主國家都有自己的憲法。但擁有一個完整的憲法並不保證一個國家是真正民主的。

美國人在1787年對英國獨立戰爭之後給自己制定了一部憲法。

同樣,法國人民在革命之後批准了一部民主憲法,即第一次在1791年,最近在1958年。從那時起,在所有民主國家中,擁有成文憲法已成為一種慣例。

基本規則的彙編被稱為憲法,這些規則是全面的,定義了:

民選政府做事情的權力;

不做某些事情的限制;

公民的基本權利;以及

未來如何選擇統治者。

印度政治制度 - 憲法制定

歷史背景

1928年,莫蒂拉爾·尼赫魯和其他八位國大黨領導人起草了印度憲法。

1931年,印度國民大會在卡拉奇會議上通過了一項決議,說明獨立印度的憲法應該是什麼樣子。

這兩份檔案都包含了普選權、自由權和平等權以及保護少數民族權利的權利。

後來,這些檔案的規定為某些基本價值觀提供了背景,這些價值觀被所有領導人接受並納入獨立印度的憲法。

英國統治透過只給予少數精英人士投票權的方式在印度引入了薄弱的立法機構。

1937年在整個英屬印度舉行了省級立法機構選舉,這些機構並非完全民主的政府。然而,與這些立法機構的合作為印度人提供了寶貴的經驗,這有助於在獨立的印度建立本土機構。

與南非一樣,印度憲法也是在非常困難的情況下起草的。

印度憲法的制定者從1935年《印度政府法案》中採用了其基本結構。

制憲會議

制憲會議是印度人民選舉代表的機構。

制憲會議選舉於1946年7月舉行,其第一次會議於1946年12月召開。

在分治後,制憲會議也分為兩部分,稱為印度制憲會議和巴基斯坦制憲會議。

起草印度憲法的印度制憲會議共有299名成員。

印度制憲會議於**1949年11月26日**通過了憲法,但它於**1950年1月26日**生效。

憲法制定的因素

促成印度憲法制定的因素有:

法國大革命;

英國的議會民主;

美國的權利法案;以及

俄國的社會主義革命。

印度政治制度 - 憲法特徵

印度憲法的關鍵特徵

以下是印度憲法的重點特徵:

印度憲法是一部“**成文**”憲法。

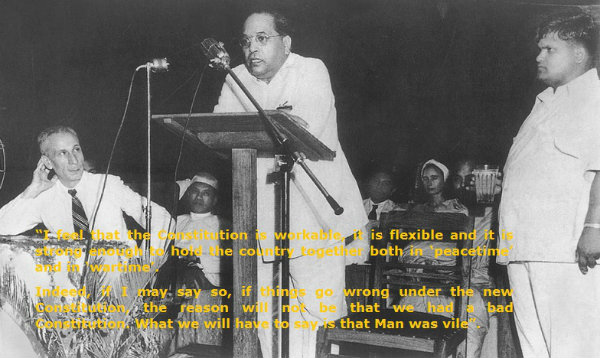

印度憲法是“**靈活的**”(可以修改),但它也是“**剛性的**”(因為某些部分,即其“**基本結構**”不能修改)。

印度憲法是“**單一制**”(因為中央政府擁有更多權力),但它也是“**聯邦制**”(因為權力在中央政府和邦之間分配)。

憲法的其他事實

印度國民大會於1934年要求成立制憲會議,該會議於1946年12月9日成立,以起草印度憲法。

制憲會議在1946年12月9日至1949年11月26日期間起草了獨立印度的憲法。

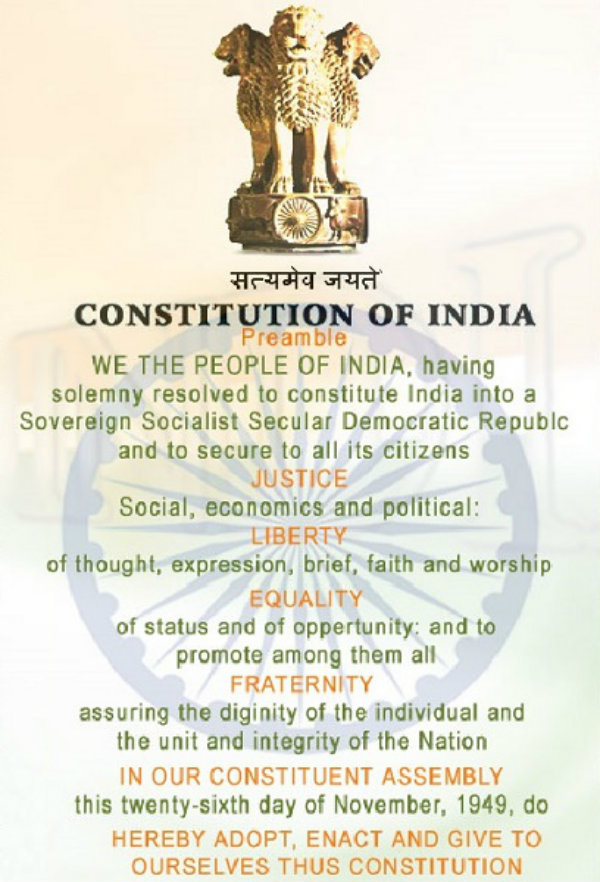

我們,印度人民,於1949年11月26日透過並頒佈了印度憲法;然而,它於1950年1月26日正式生效。

憲法是根據其人民必須遵守的一套基本規則和原則。

憲法的基本規則規定了政府的型別及其組成部分,以及國家將要採取的政策的性質。

因此,憲法在平衡差異方面起著關鍵作用,併為每個公民的利益提供保障。

同樣,印度憲法使印度成為一個民主國家,並確定:

政府組建程式;

政府運作的方法和過程;以及

政府不同部門在其特定工作領域相互作用的過程。

此外,憲法還規定了一系列基本權利,這是憲法的重要組成部分,旨在保護每個公民的利益,使其免受國家暴政以及特定群體(佔多數和當權者)的支配。

憲法是國家的最高法律,是政府及其機關所有權力和權威的來源。同樣,政府不僅源於憲法,而且還在憲法的框架內履行其職能和責任。

印度是一個共和國,印度總統是國家元首。他/她每五年選舉一次。

憲法中的條款保證人人享有正義。任何人不得因種姓、宗教和性別而受到歧視。任何基於種姓、宗教和性別的社會不平等都是嚴格禁止的。

全體公民的福利是政府的首要目標;此外,政府還需要特別關注社會中的弱勢群體。

印度憲法的核心價值觀在下面的圖示中有所體現:

憲法根據第19條至21條、21A條和22條向每個公民提供許多自由和權利。它規定,不得對公民施加不合理的限制來規範他們的自由。

第19條規定的自由權包括:

言論自由權;

結社自由權;

自由遷徙權;

在任何地方居住的權利;以及

從事任何職業、行業或業務的權利。

憲法規定,所有公民在法律面前一律平等,政府應確保結束基於種姓、宗教和性別的傳統社會不平等現象。

平等權載於印度憲法的第14條至18條,它向所有人保證平等權,並禁止基於宗教、種族、種姓、性別和出生地對任何公民進行任何形式的歧視。

第14條規定,所有人在法律面前一律平等。這意味著所有的人都應受到該國法律的平等保護。

第15條規定,任何公民不得因其宗教、種族、種姓、性別或出生地而受到歧視。

第16條規定,國家不得在就業問題上歧視任何人。

第17條廢除了印度的不可接觸制。它規定,每個人都可以進入所有公共場所,包括操場、酒店、商店等。

反對剝削的權利載於印度憲法的第23條至24條。它為印度每一個公民提供反對剝削的基本權利。

憲法第23條規定禁止任何形式的強迫勞動,任何違反該規定的行為均構成犯罪,將依法處罰。

第24條保護兒童,規定未滿14歲的兒童不得在任何工廠或礦山或任何其他危險的工作場所工作。

所有印度人都是一個家庭的成員,沒有人是低等或高等的,所有的人都平等,擁有相同的權利和義務。

印度政府有權就國內和國際事務做出任何決定,任何外部勢力都不能干涉。

在社會主義國家,公民享有財產權,但政府應透過法律對其進行監管,規範社會經濟活動以減少社會不平等,因此,每個公民都有平等的權利分享國家的資源。

社會正義的概念是透過憲法第四十二次修正案採納的,這使法院能夠維持消除社會經濟不平等的條款。

印度是一個世俗國家。政府沒有官方宗教,政府平等對待所有宗教。

第25條至第28條規定了每個公民的“宗教自由權”。這是基本權利,允許每個人自由地按照他們對這些信仰的理解,遵循他們的宗教信仰和習俗。

文化和教育權利(第29條至第30條)規定,所有具有自己獨特語言、文字或文化的宗教或語言少數民族,都可以設立自己的教育機構,以儲存和發展其語言、文字或文化。

民主的政府制度遵循一些基本原則,這些原則統稱為“法治”。

在民主形式的政府中,國民享有平等的政治權利,可以選擇並更換他們的代表,並追究他們的責任。

印度民主建立在那些激勵和指導獨立鬥爭的價值觀之上。

印度憲法在其序言中體現了這些價值觀。因此,序言的光輝照亮了印度憲法的全部條款。

序言首先簡要介紹了憲法的基本價值觀。換句話說,它是“憲法的靈魂”。

序言提供了一個標準,用於審查和評估政府的任何法律和行動,以判斷其有效性和神聖性。

印度憲法是在參考了世界所有主要憲法之後制定的;然而,與此同時,起草者也考慮了以下因素:

印度的歷史視角;

印度的地理多樣性;以及

印度的文化和傳統特徵。

憲法是一套基本原則,國家據此建立或治理。

憲法規定了國家權力分配的基本框架,並決定誰有權決定法律是什麼。

憲法首先界定了議會的組織方式,並授權議會決定法律和政策。

憲法對政府設定了一些限制,規定政府對公民施加規章和政策的程度。這些限制是根本性的,這意味著政府永遠不能越過這些限制。

憲法使政府能夠實現社會的願望,併為建立一個公正的社會創造條件。

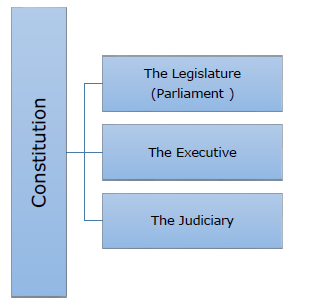

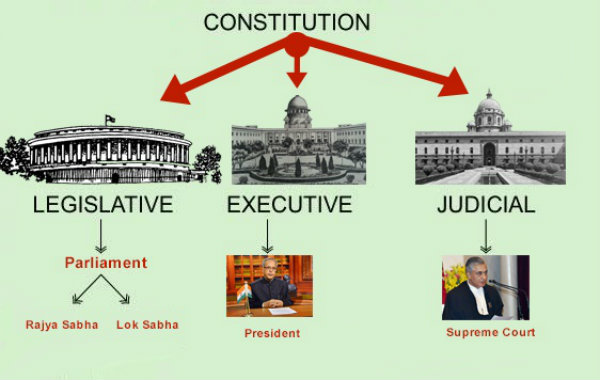

印度憲法將權力在以下三個機構之間橫向分配,如下圖所示:

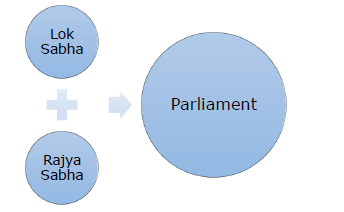

所有民選代表共同組成了一個稱為**議會**的機構。

議會由兩院組成,即**聯邦院**(上院)和**人民院**(下院)。

議會中多數派(透過選舉產生)被邀請組建政府。

政府負責制定政策和其他國家決策,這些決策通常在議會經過深入辯論和有意義的討論後作出。

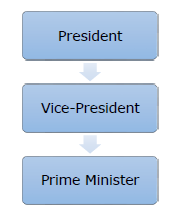

總理是政府首腦。總理主持內閣會議,內閣會議做出重大決策。

印度總統是國家元首;然而,他/她只行使名義權力。

總統的職能主要是禮儀性的(類似於英國女王)。

下圖顯示了印度政府的等級結構:

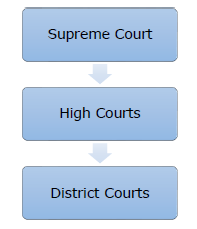

印度的司法系統包含一個法院等級制度,其中最高法院是印度的最高法院。

此外,一些憲法機構和其他獨立的法定機構,例如選舉委員會,也擁有獨立的權力。

以這種方式在不同機構之間分配權力,可以確保即使一個機構想要破壞憲法,其他機構也可以制衡其違規行為並維持和諧。

- 憲法第一部分第1條至第4條描述了聯邦及其領土。

第1條(1)規定,印度,即巴拉特,應為一個邦聯。

第1條(2)規定,各邦及其領土應如第一附表所列。

第1條(3)規定,印度領土應包括:

各邦的領土;

第一附表中列明的聯邦屬地;以及

可能獲得的其他領土。

共有29個邦、6個聯邦屬地和1個全國首都轄區(如上圖所示)。

第2條規定,議會可以透過法律以其認為合適的條款和條件接納新的邦加入聯邦,或設立新的邦。

第3條規定,議會可以透過法律,透過從任何邦分離領土、合併兩個或多個邦或邦的部分領土、或將任何領土併入任何邦的一部分來組建新的邦。

第4條規定,第2條或第3條中提到的任何法律,應包含對第一附表和第四附表進行必要的修正,以使該法律的規定生效,並可包含議會認為必要的補充性、附帶性和結果性規定(包括關於受該法律影響的邦或邦的議會和立法機關或立法機關代表的規定)。

**第5條至第11條**在憲法**第二部分**中描述了公民身份。

第5條規定,在本憲法開始實施時,凡在印度領土上擁有住所,並且:

出生於印度領土;或

其父母任何一方出生於印度領土;或

在本憲法開始實施前五年內一直在印度領土上通常居住的每一個人,

應為印度公民。

第6條規定,不顧第5條的任何規定,從現在屬於巴基斯坦的領土遷移到印度領土的人,在本憲法開始實施時應被視為印度公民。

第7條規定,不顧第5條和第6條的任何規定,1947年3月1日後從印度領土遷移到現在屬於巴基斯坦的領土的人,不應被視為印度公民。

第8條規定,不顧第5條的任何規定,任何人在1935年《印度政府法案》中所定義的印度出生,或其父母任何一方或祖父母任何一方在該定義的印度出生,並且通常居住在該定義的印度以外任何國家的人,如果他已根據他向該外交或領事代表提出的申請,在本憲法開始實施之前或之後,以印度自治領政府或印度政府規定的形式和方式,在目前居住的國家由印度外交或領事代表登記為印度公民,則應被視為印度公民。

第9條規定,如果任何人自願取得任何外國國籍,則不應根據第5條成為印度公民,也不應根據第6條或第8條被視為印度公民。

第10條規定,根據本部分前述任何規定為或被視為印度公民的每一個人,應受議會可能制定的任何法律規定的約束,繼續保持這種公民身份。

第11條規定,本部分前述規定中任何內容均不應影響議會就取得和終止公民身份以及所有其他與公民身份有關的事項制定任何規定的權力。

印度憲法列明瞭對印度公民的權利,這些權利將受到特別保護,被稱為“基本權利”。

“基本”意味著憲法已分別列明併為保護“基本權利”制定了特別規定。

基本權利不同於印度公民享有的其他權利(即普通法定權利)。

普通法定權利受普通法保護和執行;但基本權利受印度憲法保護和保障。

普通權利可以透過立法機關透過普通的立法程式進行修改或修訂,但基本權利只能透過修改憲法本身來修改。

司法機關擁有(憲法賦予的)保護基本權利的權力和責任;如果政府的任何行為違反了基本權利。

如果司法部門發現政府任何行為(無論是行政部門還是立法部門)相當於違反基本權利,可以宣佈該行為非法或限制其進一步採取此類行為。

然而,基本權利有一些合理的限制,因此它們並非絕對的。

此外,我們憲法的序言談到確保所有公民平等、自由和正義。基本權利使這一承諾得以實現。

基本權利對每個人的生活都至關重要。它們是憲法的基本特徵。

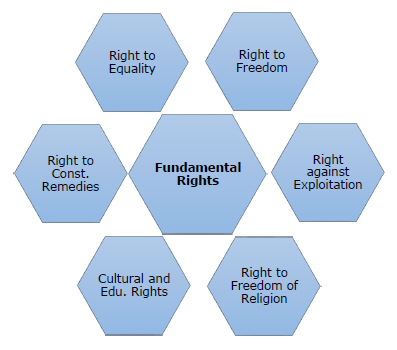

印度憲法規定了**六項**基本權利,這些權利在第三部分(憲法)第12條至第35條中提及。

法治是印度民主的基石,它規定法律對所有人適用相同的方式,無論其身份如何。這意味著,國家的總理或偏遠村莊的貧窮農民都受制於相同的法律並享有平等的待遇。

第14條規定,政府不得剝奪任何人的法律面前人人平等或法律的平等保護,這意味著:

法律對所有人適用相同的方式;

任何人都不能凌駕於法律之上;

每個公民都受制於相同的法律並享有相同的待遇;

任何人都不能合法地聲稱任何理由的特殊待遇或特權;以及

法律不區分政治領導人、政府官員和普通公民。

第15條規定,任何公民不得因其宗教、種族、種姓、性別或出生地而受到歧視。

第15條進一步增強了平等權,規定每個公民都應平等地享有使用公共場所的權利,例如商店、餐館、酒店和電影院。同樣,不得限制使用政府維護的井、水箱、沐浴臺、道路、操場和公共娛樂場所。

第16條規定,國家不得在就業問題上歧視任何人。

第17條廢除了任何形式的不可接觸制,規定每個人都可以進入所有公共場所,包括操場、酒店、商店等。

自由意味著不受他人(無論是個人還是政府)干涉和限制。

印度憲法根據第19條賦予所有公民“自由”,允許他們進行以下任何行為:

言論和表達自由權;

和平集會自由權;

結社自由權;

在全國範圍內自由遷徙權;

在全國任何地方居住權;以及

從事任何職業、或從事任何職業、貿易或商業的自由。

但是,政府可以出於社會更大的利益,對公民施加某些合理的限制。

同樣,儘管每個公民都有權享有所有這些自由,但這受到合理限制,例如:

自由的表達不應造成公共滋擾或混亂。

一個人的這種自由不應侵犯他人的自由權。

自由不是無限地做任何想做的事情的權利。

因此,政府可以出於社會更大的利益,對(公民的)自由施加某些合理的限制。

印度最高法院解釋了第21條規定的“自由”為:

除非法院判處死刑,否則任何公民都不能被處死。

除非有正當的法律理由,否則任何人都不能被警官逮捕或拘留。

根據印度最高法院確定的指導方針,警官在逮捕某人時必須遵循一些程式:

警官有義務告知被逮捕人其逮捕和拘留的原因,被逮捕人有權知道被逮捕的原因。

警官有義務在逮捕後24小時內將被逮捕人送交最近的治安法官。

被逮捕人有權委託其選擇的律師為他辯護。

印度憲法提供了明確的條款,以防止剝削社會弱勢群體。

憲法禁止以下做法,認為其是邪惡的並宣佈其為非法:

人口販賣,即買賣人口(通常,婦女和兒童是人口販賣的受害者)。

任何形式的強迫勞動或乞討都是非法的,並且是被禁止的(乞討是指無償的工作或服務,如果這種做法貫穿工人的一生,則被稱為債役)。

童工也被禁止。14歲以下的兒童不得在任何工廠或礦山或任何其他危險工作場所工作,例如鐵路和港口。

印度議會已制定法律以實施憲法權利,禁止14歲以下兒童在危險行業工作,例如捲菸、煙花和火柴、印刷和染色。

印度是一個**世俗國家**,這意味著國家沒有官方宗教,印度不偏袒任何一種宗教。

第25條至第28條規定的基本權利使個人能夠按照他們對這些信仰的理解,自由地實踐他們的宗教信仰和習俗。

印度每個公民都有自由地信仰、實踐和傳播他或她所信仰的宗教。

每個教派或宗教團體都可以自由管理其宗教事務,但這受到合理的限制,禁止任何人或組織透過武力、欺詐、誘導或引誘來強迫他人改信其宗教。

這項權利的形式是限制政府不得強迫任何人為促進或維護任何特定宗教或宗教機構繳納任何稅款。

在政府開辦或增設的教育機構中,不得進行任何宗教教導,也不得強迫任何人參加任何宗教教導或參加任何宗教活動。

民主基於多數人的意願。在這個制度中,需要透過建立一種機制來保護少數群體的權利和利益,而這種機制不能被多數人輕易改變。

因此,在民主國家,憲法對保護和發展少數群體的語言、文化和宗教提供了特殊保護。

任何具有獨特語言或文化的公民群體都有權儲存其語言、文化和宗教習俗。

第29條和第30條規定了文化和教育權,規定所有具有自己獨特語言、文字或文化的少數民族或語言群體可以建立自己的教育機構,以儲存和發展其語言、文字或文化。

因其基本權利受到侵犯而受損害的人可以向最高法院(根據第32條)或高等法院(根據第226條)尋求恢復其基本權利。

權利的強制執行是所有基本權利的一個非常重要的方面,因此,它被稱為“憲法補救權”。

安貝德卡爾博士認為,憲法補救權是“憲法的靈魂”。

如果有人侵犯了某人的基本權利,那麼他/她可以向高等法院或直接向最高法院尋求適當的補救。

最高法院或高等法院(視情況而定)可以釋出命令(稱為**令狀**)並向政府發出指示,以執行基本權利。

以下是最高法院或高等法院釋出的五種令狀/命令:

**人身保護令**——人身保護令意味著法院命令將被逮捕的人帶到法院。如果逮捕的方式和/或理由不合法或令人滿意,法院還可以命令釋放被逮捕的人。

**強制令**——當法院發現特定公職人員沒有履行法定義務,從而侵犯了個人的權利時,就會發出這種令狀。

**禁止令**——當下級法院審理超出其管轄權的案件時,上級法院(高等法院或最高法院)會發出這種令狀。

**職務執行令**——如果法院發現某人正在擔任職務但不具備擔任該職務的資格,則會發出職務執行令,並限制該人擔任公職人員。

**調卷令**——根據這項令狀,上級法院命令下級法院或其他機關將其面前待決的事項移交給上級機關或法院。

除了司法部門外,一些其他機構和機制也保護個人的權利,例如:

國家少數民族委員會,

國家婦女委員會,

國家受壓迫種姓委員會等。

1993年,印度政府成立了“**國家人權委員會**”(NHRC),其成員包括:

印度最高法院前首席大法官;

最高法院前法官;

高等法院前首席大法官;以及

另外兩名在人權問題方面具有知識和實踐經驗的成員。

然而,國家人權委員會沒有起訴權。它只能向政府提出建議,或建議法院根據其進行的調查啟動訴訟。

自獨立以來,基本權利的範圍已大大擴充套件,並多次納入了其他一些權利。

憲法中載列的基本權利是一切權利的來源,在此基礎上,印度政府制定了一些法律,例如:

資訊權,

新聞自由權,以及

教育權。

印度議會修正了憲法,將“學校教育”列為印度公民的基本權利。因此,現在政府有責任為所有14歲以下的兒童提供免費和義務教育。

議會根據思想和表達自由的基本權利制定了“資訊權法”,賦予公民從政府機關獲取資訊的權利。

印度最高法院透過解釋基本權利,進一步擴充套件了基本權利的範圍和含義,因為它將“食物權”納入了“生命權”部分(即第21條)。

憲法中包含一份政策指導方針清單,稱為“國家政策指導原則”(DPSP)。

這些指導方針是“非可訴的”,即憲法中司法機關無法執行的部分。

以下是國家政策指導原則的重要目標:

人民的福祉;社會、經濟和政治正義;

提高生活水平;資源的公平分配;

促進國際和平。

以下是國家政策指導原則的重要政策:

統一民法;

禁止飲酒;

促進家庭手工業;

防止屠宰有用牲畜;

促進村莊自治。

以下是國家政策指導原則中的主要非可訴權利:

充分的生計;

男女同工同酬;

反對經濟剝削的權利;

工作的權利;以及

為六歲以下兒童提供早期兒童保育和教育。

以下是基本權利和國家政策指導原則的主要區別:

基本權利主要保護個人的權利,而指導原則則確保整個社會的福祉。

基本權利是可訴諸法律的,可以在法院提起訴訟,而國家政策指導原則不能由司法機關強制執行。

基本權利限制政府做某些事情,而國家政策指導原則則要求政府做某些事情。

關於財產權,憲法明確規定,政府可以為了公共福利而徵用財產。

1973年,最高法院做出裁決,財產權並非憲法基本結構的一部分,因此,議會有權透過修正案來限制這一權利。

1978年,憲法第四十四次修正案將財產權從基本權利清單中刪除,將其轉變為第300A條規定的普通法律權利。

遵守憲法,尊重其理想和制度,以及國旗和國歌;

珍視和遵循激勵我們爭取民族解放的崇高理想;

維護和保護印度的主權、統一和完整;

保衛國家,並在接到要求時提供國家服務;

促進印度所有人民之間超越宗教、語言和地區或階層差異的和諧與共同兄弟情誼的精神;放棄有損婦女尊嚴的行為;

重視和保護我們複合文化的豐富遺產;

保護和改善自然環境,包括森林、湖泊、河流和野生動物,並對生物體懷有同情心;

發展科學精神、人文主義和求實創新精神;

維護公共財產,並避免暴力;

努力在個人和集體活動的各個領域追求卓越,使國家不斷達到更高的成就水平;以及

作為父母或監護人,為其六至十四歲的子女或受監護人提供受教育的機會。

主要負責實施和行政職能的政府機構被稱為行政部門。

行政部門是政府的一個分支,負責實施立法機構制定的法律和政策。

在議會制的行政體系中,總理是政府首腦,國家元首可以是君主(君主立憲制,例如英國)或總統(議會共和國,例如印度)。

在半總統制下,總統是國家元首,總理是政府首腦,例如法國。

在總統制下,總統既是國家元首,也是政府首腦,例如美國。

印度憲法第74條第(1)款規定:“應設一個以總理為首的大臣會議,以協助和輔佐總統,總統在行使職權時,應按照此種建議行事。”

總統擁有廣泛的權力,包括行政權、立法權、司法權和緊急權力。然而,在議會制度(例如印度)中,這些權力實際上只有在部長會議的建議下才能由總統行使。

總理和部長會議在人民院擁有多數支援,他們是真正的行政部門。

總統是政府的正式首腦。

總理有義務向總統提供總統可能要求的所有資訊。

部長會議由總理領導。

在議會制的行政體系中,總理必須得到人民院多數支援至關重要。一旦總理失去這種多數支援,他或她就將失去職位。

如果沒有任何一個政黨獲得多數席位,一些政黨可以組成“聯合政府”。

總理必須是國會議員(MP);但是,如果有人在未擔任國會議員的情況下成為總理,則他或她必須在六個月內當選為國會議員。

部長會議成員不超過人民院議員總數的15%(第九十一次修正案)。

由聯邦公共服務委員會選拔的印度行政服務(IAS)和印度警察服務(IPS)人員構成了各邦高階官僚機構的骨幹。

雖然IAS和IPS在州政府下工作,但他們是由中央政府任命的;因此,只有中央政府才能對他們採取紀律處分。然而,透過州公共服務委員會任命的官員負責州政府的行政管理。

印度總統是國家元首。他只行使名義上的權力。他的職能主要具有儀式性,就像英國女王一樣。

印度所有政治機構都以印度總統的名義運作,總統監督其職能,以協調其工作,實現國家的目標。

在印度,總統是選舉產生的,而不是任命的(儘管不是直接由人民選舉產生的)。總統由國會議員(MPs)和各邦立法議會議員(MLAs)選舉產生。

各邦立法議會議員參與印度總統的選舉表明,印度總統代表整個國家。與此同時,總統的間接選舉確保他不能像總理那樣宣稱擁有民意授權,因此仍然只是名義上的國家元首。

所有政府的主要政策決定和命令都是以總統的名義釋出的。

總統任命所有政府機構的主要負責人,即:

任命印度首席大法官;

最高法院和各邦高等法院的法官;

各邦的州長;

選舉委員;

駐外大使等。

印度政府以總統的名義締結所有國際條約和協定。

總統是印度國防軍的最高統帥。

然而,所有這些權力都是總統在總理領導的部長會議的建議下行使的。

總統可以要求部長會議重新考慮任何建議(部長會議提出的建議),但如果部長會議再次提出同樣的建議,總統必須按照建議行事。

議會透過的法案只有在總統同意後才能成為法律。總統可以將法案送回議會重新考慮,但如果議會再次透過該法案(無論是否修正),他必須簽署。

在三種情況下,總統可以行使他的酌處權:

總統可以將部長會議提出的建議送回重新考慮。

總統擁有否決權(也稱為“口袋否決權”),他或她可以拒絕或拒絕同意議會透過的任何法案(除金錢法案外)。這發生過一次,即1986年,總統賈尼·扎伊爾·辛格否決了“印度郵政(修正案)法案”。

總統任命總理。

副總統的任期為五年,選舉方式與總統類似;然而,唯一的區別是各邦立法機關的成員不參與選舉過程。

副總統擔任聯邦院當然主席。

由於死亡、辭職、彈劾罷免或其他原因而出現空缺時,副總統接任總統職位。

副總統可以由聯邦院透過多數決議並經人民院同意而被罷免。

印度聯邦立法機關不僅是立法機構,也是所有民主政治程序的中心。

議會是中央立法機關,州立法機關被稱為“州立法機關”。

印度議會是兩院制(即由兩院組成),即聯邦院(邦議會)和人民院(眾議院)。

印度各邦也可以選擇採用兩院制或一院制;但是,目前有七個邦(見下圖)採用兩院制立法機關,即:

- 查謨和克什米爾邦;

- 北方邦;

- 比哈爾邦;

- 馬哈拉施特拉邦;

- 卡納塔克邦;

- 安得拉邦;以及

- 特蘭甘納邦。

聯邦院是間接選舉產生的機構,代表印度各邦。

各邦立法議會的民選議員選舉聯邦院議員。

在美國,每個州在參議院中都有平等的代表權,無論州的大小和人口如何,但在印度並非如此。

在印度,人口較多的邦比人口較少的邦擁有更多的代表。例如,北方邦(人口最多的邦)向聯邦院派出31名議員;另一方面,錫金邦(人口最少的邦)只向聯邦院派出1名議員。

憲法第四附表規定了從每個邦選舉的議員人數。

राज्यसभा議員的任期為六年,任期結束後可以再次當選。

राज्यसभा議員的選舉方式確保他們不會同時結束任期;而是每兩年,三分之一的議員任期屆滿,僅對這三分之一的席位進行選舉。

同樣, राज्यसभा 從未完全解散,因此被稱為議會的常設機構。

除民選議員外,總統還從文學、科學、藝術和社會服務領域任命12名成員。

人民院和州立法議會的成員由人民直接選舉產生,任期為五年。

但是,如果人民院在任期結束前解散(沒有哪個黨派組建多數派政府),將再次進行新的選舉。

議會擁有立法(制定法律)和財政職能(金錢法案和預算職能);此外,它還監督行政部門並確保其問責制。

議會是全國最高的辯論場所,因此其討論權力不受限制。

議會擁有討論和制定憲法修正案(即修正權)的權力。

議會還履行一些選舉職能,例如選舉印度總統和副總統。

議會還擁有司法職能,因為它審議並決定關於罷免總統、副總統以及最高法院和高等法院法官的提案。

以下是人民院和 राज्यसभा 的一些不同權力:

人民院就列入聯邦清單和併發清單的事項制定“法律”,並可以提出和制定金錢法案和非金錢法案。

राज्यसभा 審議並批准非金錢法案,並建議對金錢法案進行修正。

人民院批准稅收、預算和年度財務報表提案。

राज्यसभा 批准憲法修正案。

人民院設立委員會和機構,並審議其報告。

राज्यसभा 可以賦予聯邦議會權力,使其能夠就列入州清單的事項制定法律。

राज्यसभा 擁有一些特殊權力。如果聯邦議會為了國家利益,希望將某事項從州清單(只有州立法機關才能就其制定法律)轉移到聯邦清單或併發清單,則需要獲得 राज्यसभा 的批准。

關於金錢法案,人民院擁有專屬權力,因此 राज्यसभा 無法發起、否決或修正金錢法案。

राज्यसभा 對金錢法案進行的修正案可以被人民院接受,也可以不被接受。

部長提出的法案被稱為政府法案;但是,如果由非部長議員提出的法案,則被稱為私人議員法案。

如果兩院就擬議的法案存在分歧,則透過議會聯席會議解決。

關於金錢法案,如果 राज्यसभा 在14天內未採取任何行動,則該法案視為已透過。

零點時間是提問時間的特殊部分,議員可以自由提出他們認為重要的任何事項;但是,部長沒有義務回覆。

審議和討論、批准或否決法律、財政控制、不信任動議是議會控制的不同手段。

常設委員會、聯合議會委員會等是議會的重要委員會;它們的主要職能是研究各部委提出的撥款要求,審查各部門發生的支出,調查腐敗案件等。

1985年對憲法進行了修正案(第52號修正案),俗稱反叛逃修正案。

根據反叛逃修正案,各方達成協議,即以某一政黨門票當選的立法者必須受到限制,不得“叛逃”到另一政黨。

議長是能夠對所有反叛逃案件做出最終決定的權威機構。

如果一名議員在接到黨領導要求出席時缺席,或者違反黨的指示投票,或者自願退出黨的成員資格,則等同於叛逃。

部長會議是全國最有權力的政治機構之一。總理是部長會議(以及中央政府)的負責人。

總理(PM)的職位沒有直接選舉產生,但總理通常是從當選的國會議員中選出的。

總理由印度總統任命。總統任命在人民院擁有多數席位政黨的領導人擔任總理。

總理的任期為五年,或者只要他掌握多數黨或聯盟的權力。

總統根據總理的建議任命其他部長。

總理可以自由地從國會議員中選擇他的部長。

不是國會議員的人也可以成為部長。但這樣的人必須在被任命為部長後六個月內當選為議會兩院之一的議員。

所有部長作為一個集體正式被稱為部長會議;但是,部長們有不同的級別和職務。

部長的不同類別:

內閣部長是執政黨中最有經驗和最高級別的領導人。他們通常負責主要的部委,如財政部、國防部、內政部、外交部、糧食和供應部等。政府的決定通常在總理主持的內閣部長會議上做出。因此,內閣是部長會議中的核心小組。

國務部長(獨立負責)通常獨立負責較小的部委。他們通常不參加內閣會議,但如果特別邀請,可以參加。

國務部長通常被任命來協助內閣部長。

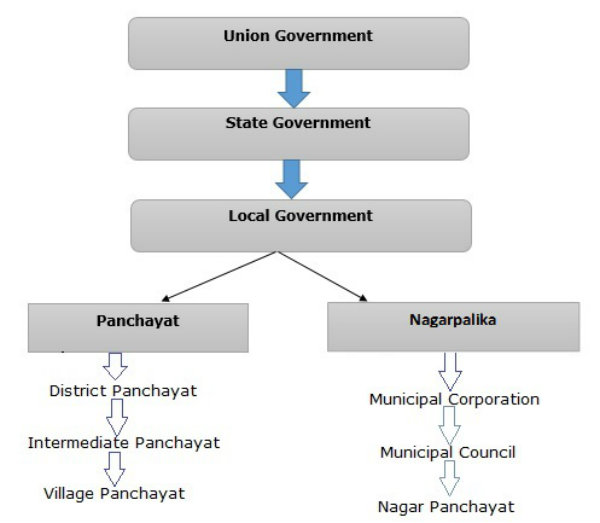

地方政府是村莊和地區一級的政府。它是離普通百姓最近的政府,參與日常生活,並試圖解決普通公民的問題。

民主實際上是關於有意義的參與,也是關於問責制的。因此,強大而充滿活力的地方政府既能確保積極參與,又能確保有目的的問責制。

下圖顯示了不同級別政府(印度)的等級制度:

1882年,當時的印度總督裡蓬勳爵主動組建了民選地方政府機構。

在1919年《印度政府法案》之後,許多省份都建立了村莊潘查亞特,這一趨勢在1935年《印度政府法案》之後繼續下去。

在制定憲法時,地方政府的主題被分配給各州,它是國家政策指導原則的規定之一。

獨立後,建議為農村地區建立三級潘查亞特拉傑地方政府制度;結果,包括古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦在內的一些邦採用了民選地方機構的制度(1960年)。

1987年之後,對地方政府機構的運作進行了徹底的審查,1989年,P.K.通貢委員會建議對地方政府機構給予憲法承認。

最終,1992年,議會通過了第73號和第74號憲法修正案。

第73號修正案是關於農村地方政府的,也稱為潘查亞特拉傑機構(PRI)。

第74號修正案對城市地方政府(也稱為納加帕利卡斯)作出了規定。

根據第73號修正案,所有邦現在都擁有統一的三級潘查亞特拉傑結構:

格拉姆潘查亞特——最低級別;

曼達爾(也稱為區或塔盧卡)——中間級別;以及

齊拉潘查亞特——最高級別。

格拉姆潘查亞特覆蓋一個村莊或一組村莊。

中間級別是曼達爾覆蓋區(即一組格拉姆潘查亞特)。

齊拉潘查亞特覆蓋整個地區的農村地區。

潘查亞特拉傑機構的所有三個級別都由人民直接選舉產生,任期五年。

所有潘查亞特機構的三分之一職位為婦女保留。

先前在州清單中的29個主題(憲法第11附表)已轉移到潘查亞特拉傑機構。

第73號修正案並不適用於印度許多邦阿迪瓦西人口居住的地區;但是,1996年為這些地區通過了一項單獨的規定。

州政府需要任命一位州選舉專員(獨立於印度選舉委員會),負責主持潘查亞特拉傑機構的選舉。

州政府需要每五年任命一次州財政委員會。

第74號修正案處理城市地方機構(納加帕利卡或市政當局)。

印度人口普查將城市地區定義為:

最低人口5000;

至少75%的男性勞動人口從事非農業職業,以及

人口密度至少為每平方公里400人。

根據2011年人口普查(臨時資料),印度約有31%的人口居住在城市地區。

第74號修正案的許多規定與第73號修正案相似。

納加帕利卡的職能在憲法第十二附表中列出。

印度人口中16.2%是預定種姓(SC),8.2%是預定部落(ST),因此,地方政府中為SC和ST都保留了席位。

- 司法機關是一個獨立機構,負責保護和確保“法治”。

包括行政和立法在內的任何其他政府機構都不得限制司法機關的運作。

印度的司法系統是一個一體化的司法系統,由全國最高法院、各邦高等法院以及地區法院和地方法院組成(如下圖所示)。

最高法院控制司法行政,最高法院的判決對全國所有其他法院具有約束力。

最高法院(和高等法院)的法官由總統(印度)在“諮詢”印度首席大法官(CJI)後任命。

通常,印度最高法院資歷最老的法官被任命為印度首席大法官(CJI);但是,這一慣例被打破了兩次:

1973年,A.N.雷被任命為CJI,取代了三位資深法官,並且

1975年,M.H. 貝格法官接替H.R. 坎納法官。

最高法院(或高等法院)的法官只有在被證明有行為不端或無行為能力的情況下才能被免職。

包含對法官指控的動議必須在議會兩院獲得特別多數批准;只有這樣才能免除法官的職務。

印度最高法院是民事和刑事案件的最高上訴法院。它審理對高等法院判決的上訴。但是,最高法院可以自行決定審理任何案件。

最高法院有權受理任何爭議,例如:

公民之間的爭議;

公民與政府之間的爭議;

兩個或多個州政府之間的爭議;以及

中央政府與州政府之間的爭議。

最高法院和高等法院是我們的憲法守護者。他們有權解釋國家的憲法。

如果任何法律或行為違反憲法規定,最高法院可以宣佈立法機關的任何法律或行政行為違憲。

最高法院擁有“專屬管轄權”。這意味著——某些案件可以直接由最高法院審理,無需經過下級法院。

最高法院擁有“令狀管轄權”。這意味著——任何基本權利受到侵犯的個人都可以直接向最高法院尋求適當的補救。

最高法院是最高上訴法院(上訴管轄權)。這意味著——當事人可以就高等法院的判決向最高法院上訴。

最高法院擁有“諮詢管轄權”。這意味著——印度總統可以將任何具有公共重要性或涉及憲法解釋的事項提交最高法院徵求意見。

憲法第137條規定,最高法院有權複審其作出的任何判決或命令。

憲法第144條規定,印度領土內的所有民事和司法當局都應協助最高法院。

在印度,司法積極主義產生的主要工具是公共利益訴訟(PIL)或社會行動訴訟(SAL)。

當案件不是由受損害的人提起,而是由其他人代表他們提起,因為它涉及公共利益問題的考慮,因此被稱為公共利益訴訟(PIL)或社會行動訴訟(SAL)。

司法機關最重要的兩項權利是:

根據憲法第32條,它可以透過釋出人身保護令狀、強制令等來恢復基本權利,高等法院根據憲法第226條也可以採取同樣的行動。

根據憲法第13條——最高法院可以宣佈相關法律違憲,因此無效。

司法審查(JR)是最高法院最重要的權力之一。

司法審查是指最高法院審查任何法律合憲性的權力;因此,如果法院得出上述法律與憲法規定不符的結論,則該法律被宣佈為違憲且無效。

最高法院(和高等法院)有權在向其提出挑戰時,審查任何立法或行政行為的合憲性。這種權力被稱為司法審查。

印度最高法院還保護憲法免受議會對其基本原則的任何改變。

印度司法機關行使的獨立性和權力使最高法院成為基本權利的守護者。

印度憲法基於權力分立和制衡的微妙原則,這意味著——政府的每個機構都有明確的職能範圍。例如:

議會在制定法律和修憲方面至高無上;

行政部門在執行法律方面至高無上;以及

司法部門在解決爭議和決定所制定法律是否符合憲法規定方面至高無上。

在具有里程碑意義的《凱沙瓦南達·巴拉蒂案》(1973年)判決中,最高法院裁定,憲法存在一個“基本結構”,任何人都——甚至議會(透過修正案)——都不能違反基本結構。

在《凱沙瓦南達·巴拉蒂案》中,最高法院做了兩件事:

它指出,財產權不是基本結構的一部分,因此可以進行適當的修正。

法院保留了決定各種事項是否屬於憲法基本結構一部分的權利。

聯邦制是一種協調兩套政治體制的制度機制,即第一套是中央或國家層面,第二套是省級或地區層面。這兩套政治體制在其各自的領域都是自主的。

每個政治層級都有不同的權力和責任,並擁有獨立的政府系統。

這種聯邦制或雙重政府制度的細節通常載於成文憲法。

成文憲法被認為是至高無上的,也是兩套政府權力的來源。

某些事項關係到整個國家,例如國防或貨幣,是聯邦政府或中央政府的責任。

另一方面,地區或地方事務是地區或州政府的責任。

如果中央與地方在任何問題上發生衝突,司法機關有權解決爭議。

儘管印度憲法中沒有使用“聯邦制”一詞;但是,印度政府的結構分為兩套政府,即:

為整個國家而設立的“聯邦政府”(或中央政府),以及

為每個單位或州而設立的“州政府”。

憲法明確劃定了屬於聯邦專屬領域的事項和屬於各州專屬領域的事項。

同樣,憲法描述了三個列表:

聯邦列表(僅由中央政府處理的事項);

州列表(通常僅由各州處理的事項);以及

併發列表(聯邦和州都有權就這些事項立法)。

- 聯邦列表的事項包括:

- 國防

- 原子能

- 外交事務

- 戰爭與和平

- 銀行業務

- 鐵路

- 郵電

- 航空

- 港口

- 對外貿易

- 貨幣和鑄幣

- 州列表的事項包括:

- 農業

- 警察

- 監獄

- 地方政府

- 公共衛生

- 土地

- 酒類

- 貿易和商業

- 牲畜和畜牧業

- 州公共服務

- 併發列表的事項包括:

- 教育

- 除農業用地以外的財產轉讓

- 森林

- 工會

- 摻假

- 收養和繼承

憲法第257條規定:各州的行政權力應在其行使時不阻礙或損害聯邦行政權力的行使,聯邦行政權力應及於向各州發出印度政府認為為此目的所必需的指示。

薩卡里亞委員會由中央政府於1983年成立,負責審查與中央與地方關係相關的問題;該委員會於1988年提交報告,建議州長的任命應嚴格保持無黨派性。

1953年,成立了邦重組委員會,該委員會建議至少為主要語言群體建立語言邦。

結果,古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦於1960年成立,這一程序仍在繼續。

印度憲法(第371條)考慮到一些邦特殊的社會和歷史環境,為其制定了一些特別規定。然而,大多數特別規定都與東北邦(即阿薩姆邦、納加蘭邦、阿魯納恰爾邦、米佐拉姆邦等)有關,這主要是因為這裡有相當數量的土著部落人口,他們擁有獨特的歷史和文化。

根據憲法第370條,最北端的查謨和克什米爾邦也有特別規定。

查謨和克什米爾邦與其他邦的主要區別之一是,未經該邦同意,不得在查謨和克什米爾邦宣佈因內部動亂而進入緊急狀態。

中央政府不得在查謨和克什米爾邦實施財政緊急狀態,指導原則也不適用於查謨和克什米爾邦。

對印度憲法(第368條)的修正案只有在與查謨和克什米爾邦政府協商一致的情況下才能適用。

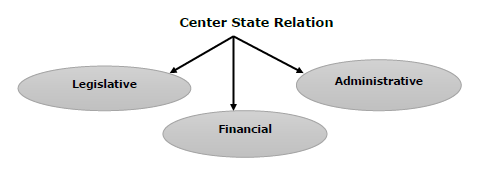

第十一部分的第245條至第263條和第十二部分的第268條至第293條描述了三種類型的中央與地方關係,即立法、行政和財政關係。

第245條至第255條描述了立法關係。

第245條(1)規定,根據本憲法的規定,議會可以為印度全境或任何部分制定法律,各邦的立法機關可以為該邦的全境或任何部分制定法律。

第245條(2)規定,議會制定的任何法律不得僅因其具有域外效力而被視為無效。

第246條規定,議會擁有就第七附表第一表(即聯邦列表)和第三表(即併發列表)中列舉的任何事項制定法律的專屬權力。

第248條規定,議會擁有就併發列表或州列表中未列舉的任何事項制定任何法律的專屬權力。

此外,第250條規定,儘管本章有任何規定,但在緊急狀態公告生效期間,議會仍有權就州列表中列舉的任何事項,為印度全境或任何部分制定法律。

第255條至第263條描述了立法關係。

第256條規定,各邦的行政權力應在其行使時確保遵守議會制定的法律和適用於該邦的任何現行法律,聯邦行政權力應及於向各邦發出印度政府認為為此目的所必需的指示。

第257條(1)規定,各州的行政權力應在其行使時不阻礙或損害聯邦行政權力的行使,聯邦行政權力應及於向各州發出印度政府認為為此目的所必需的指示。

第258條第(2)款規定,議會制定的適用於任何邦的法律,即使該法律涉及邦立法機關無權制定法律的事項,也可以賦予該邦或其官員和當局權力,並對其施加義務,或授權賦予權力並施加義務。

第261條第(3)款規定,在印度任何領土內民事法院作出的最終判決或命令,均可根據法律在該領土內任何地方執行。

第262條第(1)款規定,議會可透過法律規定,對任何關於利用、分配或控制任何州際河流或流域水域的爭議或投訴進行裁決。

第262條第(2)款規定,儘管本憲法有任何規定,議會可透過法律規定,最高法院或任何其他法院均不得對第(1)款所指的任何此類爭議或投訴行使管轄權。

第268條至第293條描述了財政關係。

第268條描述了由中央政府徵收但由各邦徵收和撥用的**稅收**。

第269條描述了由中央政府徵收和徵收但分配給各邦的**稅收**。

第270條描述了在中央政府和各邦之間徵收和分配的**稅收**。

第十八部分和第352條至第360條描述了印度的緊急狀態條款。

根據印度憲法,共有**三種**緊急狀態條款:

全國緊急狀態;

邦憲法機制失效/總統統治;以及

財政緊急狀態。

第352條規定,如果總統認為存在嚴重的緊急狀態,從而威脅到印度或其任何部分領土的安全,無論是由於戰爭、外部侵略還是武裝叛亂,他可以透過公告宣佈對整個印度或公告中指定的其領土的任何部分實行緊急狀態。

但是,第352條第(4)款規定,根據本條釋出的每一項公告都應提交每一議院,除非是撤銷先前公告的公告,否則在期限屆滿前一個月失效,除非在此期限屆滿前已獲得兩院的決議批准。

此外,第352條第(5)款規定,經批准的公告,除非被撤銷,否則自透過第(4)款規定的批准公告的第二項決議之日起六個月後失效。

第353條規定,在緊急狀態公告生效期間,中央政府的行政權力應延伸至指示任何邦如何行使其行政權力。

第356條規定,如果總統收到某邦州長的報告或以其他方式確認,出現該邦政府無法按照本憲法規定運作的情況,則他(總統)可以釋出邦緊急狀態。

第356條第(3)款規定,根據本條釋出的每一項公告都應提交每一議院,除非是撤銷先前公告的公告,否則在期限屆滿後兩個月失效,除非在此期限屆滿前已獲得兩院的決議批准。

此外,第356條第(4)款規定,經批准的公告,除非被撤銷,否則自公告發布之日起六個月後失效。

第357條規定,如果根據第356條第(1)款釋出的公告宣佈,該邦立法機關的權力應由議會行使或在其授權下行使。

第359條規定,在緊急狀態公告生效期間,總統可以透過命令宣佈,提起任何法院以執行第三部分(除第20條和第21條外)所賦予的權利的權利(該權利可在命令中提及),以及為執行如此提及的權利而在任何法院中待決的所有訴訟,在公告生效期間或命令中規定的較短期間內應暫停。

第360條規定,如果總統認為出現某種情況,從而威脅到印度或其任何部分領土的金融穩定或信貸,他可以透過公告宣佈這一情況。

第360條第(4)款(b)規定,在根據本條釋出的任何公告生效期間,總統有權釋出指示,以減少在與中央事務相關的服務中所有或任何類別人員的薪金和津貼,包括最高法院和高等法院的法官。

在印度,共有三級政府,即:

- 中央一級;

- 邦一級;以及

- 地方一級。

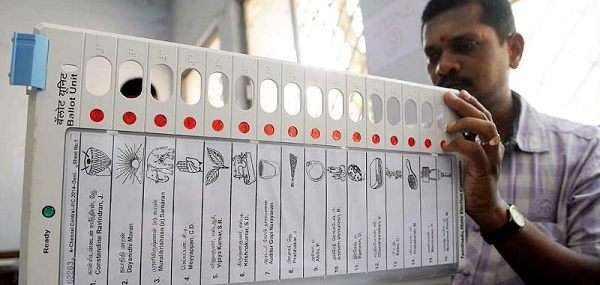

在中央一級,進行選舉以選舉國會議員,這被稱為 लोक सभा 選舉。

對於 लोक सभा 選舉,全國被劃分為**543個選區**,每個選區選舉一名代表作為國會議員(MP)。

在邦一級,選舉被稱為議會選舉;但是,與中央不同,每個邦被劃分為不同數量的議會選區。

議會選舉中的當選代表被稱為立法議會議員(MLA)。

同樣,在地方一級,舉行選舉以選舉村莊(農村)地區的村長和城市(城市)地區的議員。

每個村莊或城鎮被劃分為幾個“**選區**”(類似於選區),每個選區分別選舉一名村莊或城市地方機構成員。

每個印度公民都有權投票選舉代表以及被選為代表。

為了在公開的選舉競爭中(針對那些有影響力和資源的人)為弱勢群體中的候選人提供公平的機會,採用了“**預留**”選區的制度。

預留制度確保人人享有平等機會,併為選民提供來自弱勢群體的真正選擇。

一些選區預留給屬於計劃種姓(SC)和計劃部落(ST)的人,其比例與他們在各自地區的比例相符。

在預留選區中,只有屬於預留類別的人才有資格參加選舉。

截至2012年9月1日, लोक सभा 中有84個席位預留給SC類別,47個席位預留給ST類別。

同樣,農村和城市地方機構中33%的席位預留給女性候選人。

普選制原則是民主的基石,它賦予每個公民一票的權利,每一票都應具有同等價值。

每位18歲或以上公民都有投票權,無論其種姓、宗教、性別、教育資格、經濟狀況等如何。

為確保任何人不會因任何原因而被剝奪這項基本權利,將編制所有選民(有資格投票)的名單。該名單正式被稱為**選民登記冊**或**選民名單**。

選舉前很久,選民名單就會提供給每個選區的選民,以便進行檢查和更正。

選舉當天,人們根據選民名單上提到的姓名投票。

這種方法確保沒有人被剝奪其投票權,因此每個人都應有平等的機會選擇其代表。

政府有責任在選舉前更新選民名單;所有合格選民的新姓名都將新增到選民名單中,而那些搬出居住地或已故的人的姓名將被刪除。

選民名單每五年進行一次全面修訂。

在一個民主國家,自由和公平的選舉制度為各個階層的民眾提供了真實的投票選擇和公平的競選機會。除了預留選區外,沒有人參加選舉的限制。

要參加選舉,候選人必須年滿25歲(或以上),神志清醒,沒有犯罪背景。

政黨推薦他們的候選人,並給他們黨派“入場券”。

希望參加選舉的候選人必須填寫“提名錶”並存入一些錢作為“保證金”。

此外,最高法院還指示,每位競選候選人都必須向選民披露其個人資訊。這樣選民就可以根據所提供的資訊選擇合適的候選人。

按照最高法院的指示,印度選舉委員會實施了宣誓書宣告制度。

擬議候選人必須作出法律宣告,詳細說明其:

對候選人未決的刑事案件;

候選人及其家人的資產和負債詳情;

候選人的教育資格。

在印度政治制度中,選民或競選候選人都不要求教育資格。

印度的政治制度不要求領導人具備特定的教育資格。這就像挑選板球隊一樣,關鍵在於球員的比賽能力,而不是他們的教育背景。

一名政治人物,無論是州議會議員(MLA)還是國會議員(MP),其最重要的資格是能夠理解民眾的關切和問題,並代表他們的利益。

最終由選民決定他們的代表是否有能力理解他們的問題並解決這些問題。

選舉的主要目的是讓人民有機會選擇他們的代表,組建他們選擇的政府,制定政策來解決他們的關切。

在競選期間,選民有機會就誰是更好的候選人、哪個政黨能夠提供更好的政府以及他們的政策是什麼進行自由公開的討論。

在印度,競選活動在公佈最終候選人名單和投票日期之間進行,持續兩週。

在競選期間,政治領導人會舉行競選集會,政黨會動員他們的支持者。

參選候選人透過多種方式聯絡選民,例如:

他們在報紙、廣播、電視等媒體上做廣告;

他們印製並分發宣傳冊到各自的選區;

他們在選區的每個公共場所舉行集會並發表演講;

他們向選民介紹他們的計劃和政策,並瞭解選民的問題。

他們試圖說服選民支援他們,並呼籲他們投票選舉合適的候選人。

印度的選舉制度以法律為基礎,為每個參選者規定了一套行為準則。

如果任何政黨或候選人違反了這一行為準則,即使他們已被宣佈當選,他們的選舉資格也可能被法院取消。

該行為準則規定,任何政黨或候選人都不得:

賄賂或威脅選民;

以種姓或宗教的名義進行煽動/蠱惑選民;

利用政府資源進行競選活動;

在 Lok Sabha(人民院)選舉中,在一個選區花費超過 25 萬盧比;

在州議會選舉中,在一個選區花費超過 10 萬盧比。

除了法律之外,印度所有政黨都同意遵守一項競選活動行為準則示範文字。根據該準則,任何政黨或候選人都不得:

利用任何宗教場所進行競選宣傳;

使用政府車輛、飛機和官員用於選舉;

一旦選舉宣佈,部長不得為任何專案奠基;

做出任何重大政策決定或承諾提供公共設施。

任何違規行為都應向選舉委員會舉報,選舉委員會擁有充分的權力和權威來對違規者採取適當的行動。

印度選舉委員會制定選舉時間表。在特定選區確定具體的投票日。這被稱為選舉日,通常被宣佈為假日。

姓名在選民名單上的選民前往附近的“投票站”逐一投票。

在投票站內,選舉官員根據選民名單上的姓名識別選民(並檢查他們的身份證)。

識別出正確的選民後,選舉官員會在選民左手中指上做標記,然後允許其投票。

投票官員會記錄已經投票的人,並妥善儲存登記冊。

選票是一張紙,上面列出了所有參選候選人的姓名、政黨名稱和標誌。

以前,選民會在選票上他們選擇的候選人的姓名和標誌旁蓋章來表示他們的選擇。

現在,使用電子投票機 (EVM) 進行投票;機器會顯示候選人的姓名和政黨標誌(如圖所示)。

選民需要按下他們想要選舉的候選人姓名旁邊的按鈕。

投票結束後,所有 EVM 都將被封存並運送到一箇中央地點保管,稍後進行計票。

我國的選舉由一個強大的獨立機構——印度選舉委員會——負責組織。

印度選舉委員會是一個憲法機構,是一個獨立於政府的自治機構。它享有與印度最高法院法官同等的獨立性。

印度首席選舉委員(CEC)由印度總統任命,但任命後,首席選舉委員無需向總統或政府負責。

在選舉事務中,它被賦予了廣泛的權力來進行自由公正的選舉。他們積極行使這些權力來形成公平的政府。

政府或執政黨沒有機會影響或施壓選舉委員會。

選舉委員會負責選舉的各個方面,從宣佈選舉到公佈結果。

選舉委員會監督和控制選舉的管理。它檢查並立即糾正任何錯誤。

選舉委員會執行行為準則,並懲罰任何被發現違規的候選人或政黨。

在選舉期間,選舉委員會獲得權力,可以命令政府遵守既定準則,以防止利用和濫用政府權力來增加其獲勝機會,或調動一些政府官員。

所有被安排執行選舉任務的政府官員和工作人員都受選舉委員會的控制,而不是政府的控制。

印度的選舉結果通常被失敗的候選人或政黨接受為人民的裁決。

印度自由公正選舉的檢驗體現在選舉結果中。

在印度,選舉結果經常導致執政政府更迭,這清楚地表明印度的選舉是自由公正的。

在印度,執政黨在國家和州一級都經常輸掉選舉。事實上,在過去十五年舉行的三次選舉中,有兩次執政黨都輸掉了選舉。

印度的治理體系實行多黨制,政黨分為:

- 全國性政黨;

- 州級或地區性政黨。

政黨的認可和地位由印度選舉委員會審查和授權。

然而,要成為“**印度全國性政黨**”,選舉委員會設定了以下標準:

在任何**四個**或更多州的人民院或州立法議會大選中,獲得至少百分之六的有效選票;並且

此外,它至少贏得來自任何一個或多個州的人民院四個席位。

或者

它至少贏得人民院百分之二的席位(即現有 543 個席位中至少 11 個席位),而這些議員是從至少三個不同的州選出的。

要成為“州級政黨”,選舉委員會設定了以下標準:

在州內的人民院或相關州立法議會大選中,獲得至少百分之六的有效選票;並且

此外,它至少贏得相關州立法議會的兩個席位。

或者

它贏得相關州立法議會總席位的至少百分之三 (3%),或至少三個議會席位,以較大者為準。

下表列出了印度主要的全國性政黨:

根據憲法第 368 條(具體規定),議會是聯邦構成權的掌握者,因此,它可以根據需要(在規定的範圍內)修改憲法條款。

第 368 條 (1) 規定,儘管本憲法有任何規定,但議會可以透過增補、變更或廢除本憲法任何條款的方式行使其構成權,其程式應符合本條規定的程式。

第 368 條 (2) 規定,對本憲法的修正案只能透過在議會任何一院提出為此目的的法案來啟動,當該法案在每一院獲得該院全體成員過半數以及出席投票的成員中不少於三分之二的多數透過時,應提交總統,總統應批准該法案,此後憲法應根據該法案的條款進行修正。

第 368 條 (4) 規定,本憲法(包括第三部分的條款)的任何修正案,無論是在 1976 年憲法(第四十二次修正案)法案第 55 條生效之前或之後根據本條作出的或自稱作出的,均不得以任何理由在任何法院提出質疑。

第 368 條 (5) 規定,為消除疑慮,特此宣告,議會根據本條增補、變更或廢除本憲法條款的構成權沒有任何限制。

最初只有八個附錄;然而,在隨後的修正案中又增加了四個附錄。

權力分立原則並沒有明確載於印度憲法;然而,三個特定機關(即行政機關、議會和司法機關)的各自職能是明確規定的。

在這三個機關中,沒有一個優於另一個,任何一個都不能以任何方式控制另一個,而是所有三個機關都需要和諧地運作。

憲法第50條將行政機關與司法機關分開。

第53條(1)規定,聯盟的行政權力應賦予總統,並應由他直接或透過服從他的官員根據本憲法行使。

此外,總統作為國家的行政首長,也有權在特定情況下行使立法權(第123條)。

第73條(a)規定,議會擁有制定法律的權力;(b)行使印度政府根據任何條約或協議可行使的權利、權力和管轄權。

司法機關的職能是審查立法機關和行政機關的行為。

此外,第121條規定,除提出動議,向總統提出請求,按照下文規定的程式免除法官職務外,不得在議會討論任何最高法院或高等法院法官在其履行職責方面的行為。

第122條(1)規定,不得以任何所謂的程式不規則為由質疑議會任何程式的有效性。

然而,憲法中有一些制衡機制來平衡這三個機關之間的權力。

聯合國組織或簡稱聯合國被認為是當今世界最重要的國際組織。

國際組織幫助處理戰爭與和平事務,並幫助各國為我們所有人創造更好的生活條件。

國際組織可以幫助提供有關如何合作的資訊和理念,從而促進整體發展。

國際組織還可以提供機制、規則和官僚機構,以幫助成員更有信心,確保成本得到適當分擔,並使各國政府受益。

1945年,聯合國成立,接替了國際聯盟。

聯合國的目標是將各國團結起來,改善世界各地社會和經濟發展的 prospects。

聯合國有五個重要的機構,如下圖所示:

在聯合國安全理事會中,有五個常任理事國和十個非常任理事國。

五個常任理事國是:

- 美國、

- 俄羅斯、

- 英國、

- 法國和

- 中國。

所有這五個成員國都擁有否決權。

非常任理事國每次任期兩年,然後讓位於新當選的成員。

非常任理事國的選舉方式是為了使其代表世界所有大陸。

在聯合國大會中,所有成員國各有一票。

秘書長是聯合國首腦。

聯合國的主要職能包括:

建立建設和平委員會。

如果各國政府未能保護本國公民免受暴行,則承擔對國際社會的責任。

設立人權理事會(自2006年6月19日起運作)。

譴責一切形式和表現的恐怖主義等。

聯合國由許多不同的結構和機構組成(統稱為聯合國大家庭——如下圖所示),它們發揮著專門的作用。例如:

世界衛生組織(WHO)、

聯合國開發計劃署(UNDP)、

聯合國人權委員會(UNHRC)、

聯合國難民事務高階專員辦事處(UNHCR)、

聯合國兒童基金會(UNICEF)、

聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)等。

在當今世界,可耕地面積幾乎不再擴大,現有相當一部分農業用地正在喪失肥力(變成貧瘠的土地或沙漠)。

草原過度放牧;漁業過度捕撈;水體嚴重枯竭;汙染嚴重限制了糧食生產。

根據聯合國開發計劃署2006年人類發展報告:

發展中國家約有12億人無法獲得安全用水,

約有26億人無法獲得衛生設施。

這些問題共同導致每年有超過300萬兒童死亡。

世界各地天然森林面積穩步下降。

臭氧層損耗和全球變暖是對生態系統的其他主要威脅。

在當前背景下,環境和自然資源問題在更深層次上具有政治意義(並且是世界政治的一部分)。

1972年,全球智庫羅馬俱樂部出版了一本書,名為“增長的極限”,在世界人口迅速增長的背景下,戲劇性地描述了地球資源可能枯竭的情況。

聯合國環境規劃署(UNEP)和其他國際和區域組織開始召開國際會議並推動詳細研究,以對環境問題做出更有協調性和有效性的應對,因為它已經成為全球政治的一個重要問題。

1992年6月在巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展會議(也稱為地球峰會)是國際努力在全球範圍內開展的開始。

里約峰會產生了處理氣候變化、生物多樣性和林業問題的公約,並推薦了一系列稱為“21世紀議程”的發展實踐。

發達國家,通常指的是“全球北方”,其追求的環境議程與被稱為“全球南方”的貧窮髮展中國家的環境議程不同。

此外,北方國家主要關注臭氧層破壞和全球變暖,而南方國家則急於解決經濟發展與環境管理之間的關係。

然而,一些批評者指出,《21世紀議程》偏向於經濟增長,而不是確保生態保護。

在全球政治意義上,“公域”是指那些不屬於任何人所有,而是由一個共同體共享的資源。

位於任何一個國家主權管轄範圍之外的世界地區或區域,因此需要國際社會共同治理。

“全球公域”的例子包括地球大氣層、南極洲、海底(以及公海,即距各自海岸 200 海里以外的海域)和外層空間。

為了達成全球共識,已經達成許多具有開創性的協議,例如 1959 年的《南極條約》、1987 年的《蒙特利爾議定書》和 1991 年的《南極環境議定書》。

然而,所有生態問題背後一個主要問題是難以在共同環境問題上達成共識。

1992 年《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC) 也討論到,各締約方應在“公平的基礎上,並根據其共同但有區別的責任和各自的能力”採取行動保護氣候系統。

《京都議定書》(1997 年,日本京都) 是一項國際協議,為工業化國家設定了削減溫室氣體排放的目標。然而,印度、中國和其他發展中國家被豁免。

印度於 2002 年 8 月簽署並批准了 1997 年的《京都議定書》。

20 世紀的大部分時間裡,全球經濟依賴石油作為一種便攜且不可或缺的燃料。

世界土著人民理事會成立於 1975 年。

認為全球化純粹具有經濟層面是不正確的;它是一個多維概念,包括政治、經濟、文化和意識形態的表現。

全球化的影響極不均衡,因為它對某些社會的影響大於其他社會,對某些社會某些部分的影響也大於其他部分。

全球化具有強大的歷史基礎,重要的是要在此背景下看待當代的流動。

技術進步是全球化的最重要原因之一。

儘管世貿組織和國際貨幣基金組織是主要參與者,但經濟全球化也涉及許多其他因素。

通常所說的經濟全球化通常涉及世界各國之間更大的經濟流動。

許多經濟學家和其他專家擔心,全球化可能會只使一小部分人口受益,而使那些依賴政府提供就業和福利(教育、衛生、環境衛生等)的人陷入貧困。

有人強調,這項政策將確保制度保障或建立“社會保障網路”,以最大限度地減少全球化對經濟弱勢群體的負面影響。

許多專家認為,社會保障網路不足以保障經濟弱勢階層的需求。這就是一些經濟學家和其他學者將全球化描述為“重新殖民化”的原因。然而,支持者認為,國家之間更大的貿易使每個經濟體都能做到它最擅長的事情,並使每個經濟階層都受益。

從文化角度來看,全球化導致了一種統一文化的興起,或者被稱為文化同質化。例如,“麥當勞化”。

文化同質化不僅對貧窮國家危險,而且對整個人類都危險;它導致全球豐富的文化遺產萎縮。

全球化的批評者提出了各種論點,例如:

左翼人士認為,當代全球化代表著全球資本主義的特定階段,它使富人更富(而且更少),使窮人更窮。

但有趣的是,反全球化運動參與全球網路,與其他國家中與他們有同樣感受的人結盟。

此外,許多反全球化運動並非反對全球化本身,而是反對他們認為是帝國主義形式的特定全球化方案。

例如,1999 年世界貿易組織 (WTO) 部長級會議上,有人認為,在不斷發展的全球經濟體系和政策中,發展中國家的利益沒有得到足夠的重視。

世界社會論壇 (WSF) 是另一個全球平臺,它彙集了人權活動家、環保主義者、勞工、青年和婦女活動家組成的廣泛聯盟,以反對新自由主義全球化。

第一次 WSF 會議於 2001 年在巴西波爾圖阿萊格里舉行,第四次 WSF 會議於 2004 年在孟買舉行,等等。

在印度,曾發生過針對經濟自由化的左翼抗議活動。

這些左翼人士透過政黨以及印度社會論壇等論壇發聲。

工業工人的工會以及代表農民利益的工會都組織了反對跨國公司進入的抗議活動。

20 世紀 70 年代,在北阿坎德邦的一些地區,村民們抗議政府允許的商業採伐行為。

為了保護樹木,村民們使用了一種新穎的策略。他們擁抱樹木以防止它們被砍伐;這種方法被稱為“擁抱樹木運動”(如下所示)。

這場運動提出了無地森林工人的經濟問題,並要求保證最低工資。

這場運動取得了勝利,政府釋出命令,禁止在喜馬拉雅地區砍伐樹木 15 年,直到植被完全恢復。

儘管在獨立後的最初二十年裡,經濟的許多部門都取得了令人矚目的增長,但貧困和不平等仍然是一個巨大的問題;這可能是因為經濟增長的利益並沒有平均地惠及社會所有階層。

許多政治活躍團體對現有的民主制度和選舉政治失去了信心,因此一些團體選擇退出黨派政治,參與群眾動員以表達他們的抗議。

中產階級青年活動家在農村貧困地區開展服務組織和建設性專案。

由於這些工作是自願性質的(社會工作),許多這些組織被稱為志願組織或志願部門組織。

由於這些志願組織決定保持在政治之外,不參加選舉;因此,它們被稱為“非黨派政治組織”。

達利特豹,一個達利特青年激進組織,成立於 1972 年的馬哈拉施特拉邦。

在獨立後時期,達利特群體主要反對他們儘管享有憲法保障的平等和正義,但仍然面臨的持續的基於種姓的不平等和物質不公。

在 20 世紀 80 年代,農民的不滿情緒也在上升,這導致了農民對政府決定的抗議活動(特別是提高電價)。

印度農民聯合會 (BKU) 是 80 年代期間的主要組織之一(專門參與農民運動)。

BKU 開展的活動包括透過集會、示威、靜坐和入獄抗議(尋求監禁)等方式向國家施壓,以爭取他們的要求得到接受。

持不同意見的漁民,特別是來自喀拉拉邦的漁民,承擔了動員其他工人的主要責任,包括來自其他邦的女工。

當政府的深海捕撈政策(1991 年)將印度水域開放給大型商業船隻,包括跨國漁業公司時,全國漁民論壇 (NFF) 的工作成功地鞏固了其與聯邦政府的第一次法律鬥爭。

婦女發起的另一場運動是反對銷售酒/酒精的運動。內洛爾的婦女自發地參與地方倡議,抗議白酒並強制關閉酒鋪。

1988-1989 年,納爾馬達巴喬安多蘭 (NBA),一場拯救納爾馬達的運動,反對這些水壩的建設,並質疑該國正在進行的發展專案的性質。

NBA 持續了二十多年的持續抗議,並利用所有可用的民主策略來提出其要求。

資訊獲取權 (RTI) 運動始於 1990 年,當時一個名為馬茲多爾基桑沙克蒂桑加坦 (MKSS) 的群眾性組織在拉賈斯坦邦帶頭要求提供饑荒救濟工作的記錄和勞動者的賬目。

這些運動表明,民主的日常運作並沒有為這些社會群體的呼聲留下足夠的空間;因此,這些運動對公共政策性質的實際影響似乎非常有限。

在第二次世界大戰後的短暫時期,世界分裂成兩個明顯的陣營——一個受美國及其西方盟國的影響,另一個受當時的蘇聯的影響。

權力的兩極分化是兩個由超級大國(即美國和蘇聯)領導的集團之間冷戰時期的開始。

一個國家的對外政策反映了國內和外部因素的相互作用。

印度首任總理潘迪特·賈瓦哈拉爾·尼赫魯也是外交部長,在 1946 年至 1964 年期間對塑造印度的對外政策發揮了至關重要的作用。

尼赫魯對外政策的三大目標是:

維護來之不易的主權;

保護領土完整;以及

促進經濟快速發展。

為了實現這三個目標,潘迪特·尼赫魯採取了不結盟的策略。

由於其不結盟政策,在 1956 年英國因蘇伊士運河問題攻擊埃及時,印度領導了全世界對這次新殖民主義侵略的抗議。

然而,當印度試圖說服其他發展中國家採取不結盟政策時,巴基斯坦加入了美國領導的軍事聯盟。

其次,在整個 20 世紀 40 年代和 50 年代,尼赫魯一直是亞洲團結的熱烈倡導者。

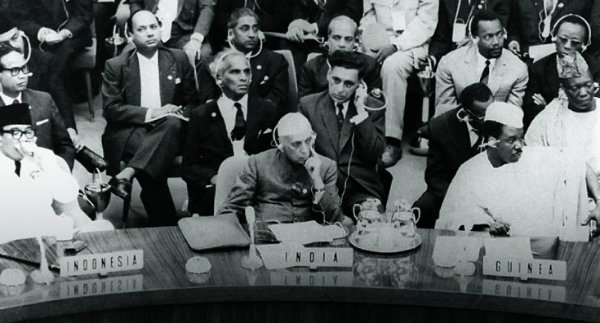

1955 年在印度尼西亞城市萬隆舉行的亞非會議,通常被稱為萬隆會議,被認為是印度與新獨立的亞洲和非洲國家交往的頂峰。

後來,萬隆會議導致了不結盟運動 (NAM) 的建立,而潘迪特·尼赫魯是不結盟運動的共同創始人。

不結盟運動的第一次首腦會議於 1961 年 9 月在貝爾格萊德舉行。

《潘查希拉》是雙方共同努力的結果,根據這項協議,印度總理尼赫魯和中國總理周恩來於 1954 年 4 月 29 日簽署了和平共處五項原則,以加強兩國之間的關係。

儘管在 1957 年至 1959 年期間簽署了《潘查希拉協議》,但中國佔領了阿克賽欽地區並在那裡修建了一條戰略公路。

最終,中國於1962年10月對有爭議地區,即阿魯納恰爾邦和查謨和克什米爾地區的阿克塞欽地區發起了迅速而大規模的入侵。

長期以來,印度和巴基斯坦之間關於河水分配的爭端透過世界銀行的調解得以解決。因此,尼赫魯和艾尤布·汗將軍於1960年簽署了《印巴印河水條約》。

1965年,印巴之間爆發了武裝衝突;當時,拉爾·巴哈杜爾·沙斯特里是印度總理。在聯合國的干預下,敵對行動最終結束。

後來,當時的印度總理拉爾·巴哈杜爾·沙斯特里和巴基斯坦的艾尤布·汗將軍於1966年1月在蘇聯的調停下籤署了**塔什干協議**。

1971年,美國和中國支援巴基斯坦。

為了對抗美巴中軸心,印度於1971年8月與蘇聯簽署了為期20年的《和平友好條約》。

巴基斯坦於1971年12月襲擊印度,對雙方都造成了重大損失;其次,由於這場戰爭,東巴基斯坦成為一個獨立的國家——孟加拉國。

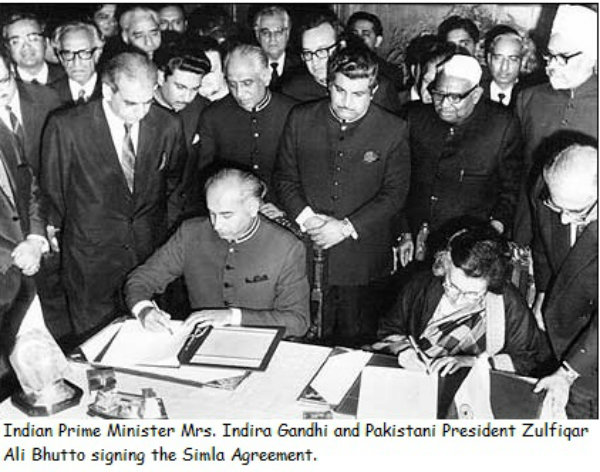

1972年7月3日,英迪拉·甘地和祖爾菲卡爾·阿里·布托簽署了**《西姆拉協定》**,從而解決了這一爭端。

這一時期另一個重要的發展是印度於1974年5月進行了第一次核爆炸。

1964年10月,中國共產黨進行核試驗後,五大核武器強國,即美國、蘇聯、英國、法國和中國(聯合國安全理事會五個常任理事國)試圖將1968年的**《核不擴散條約》**(NPT)強加於世界其他國家。然而,印度一直認為《核不擴散條約》具有歧視性,並拒絕簽署。

印度於1998年5月進行了一系列核試驗,展示了其將核能用於軍事目的的能力。

1990年以前,俄羅斯是印度重要的政治朋友,但1990年以後,儘管俄羅斯仍然是印度的重要朋友,但它已經失去了其全球主導地位,而印度親美政策開始發展。

印度的對外政策始終以國家利益為指導思想。

憲法的指導思想

導論

憲法的指導思想

自由

平等

兄弟情誼

主權

社會主義

世俗

民主

序言

印度政治制度 - 憲法的淵源

導論

主要來源

下表列出了印度憲法的主要來源:

| 條款 | 來源 |

|---|---|

| 總統(名義元首) | 英國 |

| 內閣部長制度 | |

| 議會型政府 | |

| 總理職位 | |

| 兩院制議會 | |

| 部長會議 | |

| 人民院議長職位 | |

| 立法 | |

| 公民身份 | |

| 令狀 | |

| 法治 | |

| 序言 | 美國 |

| 基本權利 | |

| 獨立的司法機構 | |

| 司法審查 | |

| 總統彈劾 | |

| 法官免職(最高法院和高等法院) | |

| 副總統的職能 | |

| 聯邦制度(中央權力強大) | 加拿大 |

| 中央的剩餘權力 | |

| 中央任命各邦的州長 | |

| 最高法院的諮詢管轄權 | |

| 合作聯邦主義原則 | 澳大利亞 |

| 州際貿易自由 | |

| 貿易和商業 | |

| 並列清單 | |

| 兩院聯席會議 | |

| 國家政策指導原則 | 愛爾蘭 |

| 總統選舉 | |

| 任命聯邦院議員 | |

| 共和國 | 法國 |

| 序言中的自由、平等、博愛 | |

| 基本義務 | 俄羅斯 |

| 序言中社會、經濟和政治正義的理念 | |

| 修正程式 | 南非 |

| 聯邦院議員選舉 | |

| 聯盟享有的緊急權力 | 德國 |

| 緊急狀態下暫停基本權利 | |

| 依法程式 | 日本 |

| 聯邦體制 | 1935年《印度政府法案》 |

| 聯邦司法機構的作用 | |

| 州長的職位 | |

| 緊急條款 | |

| 公務員委員會 | |

| 行政細節 |

印度政治制度——憲法的運作方式

導論

權力分配

議會

行政部門

司法部門

印度政治制度——聯邦及其領土

印度政治制度 - 公民身份

印度政治制度 - 基本權利

導論

平等權

自由權

反對剝削權

宗教自由權

文化和教育權

憲法補救權

基本權利的擴充套件和範圍

印度政治制度 - 指導性原則

導論

國家政策指導原則的目標

國家政策指導原則的政策

國家政策指導原則中的非可訴權利

DPSP與FR的區別

印度政治制度 - 基本義務

在印度憲法第四部分“A”中,第51A條描述了以下“基本義務”(即每個印度公民的義務)。

印度政治制度 - 中央行政部門

導論

印度體制

總統

酌處權

副總統

印度政治制度 - 中央立法機構

導論

聯邦院

人民院

議會的職能

राज्यसभा 的特殊權力

人民院的特殊權力

法案

其他事實

總理和部長會議

印度政治制度 - 地方政府

導論

地方政府的演變

潘查亞特拉傑

納加帕利卡

印度政治制度 - 司法機關

導論

最高法院法官

最高法院的管轄權

最高法院的權利

印度政治制度 - 聯邦制度

導論

下圖說明了“聯邦制度”的基本結構:

聯邦制度的主題

聯邦列表

州列表

並列清單

其他事實

印度政治制度 - 中央與邦的關係

導論

立法關係

行政關係

財政關係

印度政治制度 - 緊急狀態條款

導論

全國緊急狀態

邦憲法機制失效/總統統治

財政緊急狀態

印度政治制度 - 選舉制度

導論

預留選區

投票制度

候選人提名

候選人的教育資格

競選活動

行為準則

投票和計票

獨立選舉委員會

選舉委員會的作用

接受選舉結果

印度政治制度 - 政黨

導論

全國性政黨的資格

州級政黨的資格

| 政黨名稱 | 縮寫 | 成立於 | 現任領導人 |

|---|---|---|---|

| 印度國民大會 | INC | 1885 | 索尼婭·甘地 |

| 印度共產黨 | CPI | 1925 | 蘇拉瓦拉姆·蘇達卡爾·雷迪 |

| 印度共產黨(馬克思主義) | CPI-M | 1964 | 西塔拉姆·耶丘裡 |

| 印度人民黨 | BJP | 1980 | 阿米特·沙阿 |

| 人民社會黨 | BSP | 1985 | 瑪雅瓦蒂 |

印度政治制度——憲法修正案

印度政治制度 - 憲法附錄

所有十二個附錄的摘要如下表所示:

| 附錄 | 部分 | 列表 | ||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 附錄一 | 第一部分 | 各邦列表。 | ||||||||||||||||||||||||

| 第二部分 | 中央列表。 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄二 | A部分 | 關於總統和各邦州長的規定。 | ||||||||||||||||||||||||

| B部分 | 已廢除 | |||||||||||||||||||||||||

| C部分 | 關於人民院議長和副議長、聯邦院議長和副議長以及邦立法議會和邦立法委員會議長和副議長的規定。 | |||||||||||||||||||||||||

| D部分 | 關於最高法院和高等法院法官的規定。 | |||||||||||||||||||||||||

| E部分 | 關於印度審計長和總長的規定。 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄三 | 宣誓或確認書的格式。 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄四 | 聯邦院議席分配。 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄五 | 關於計劃地區和計劃部落的管理和控制的規定。 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄六 | 關於阿薩姆邦、梅加拉亞邦、特里普拉邦和米佐拉姆邦部落地區管理的規定。 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄七 | 清單一 | 聯邦列表 | ||||||||||||||||||||||||

| 清單二 | 州列表 | |||||||||||||||||||||||||

| 清單三 | 並列清單 | |||||||||||||||||||||||||

| 附錄八 |

22種語言列表:

最初只有14種語言,但經過第21次修正案(1967年)增加了信德語;經過第71次修正案(1992年),增加了孔卡尼語、馬尼普爾語和尼泊爾語;經過第92次修正案(2003年),增加了桑塔利語、博多語、麥地利語和多格里語。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 附錄九 | 由1951年第一次修正案增加 | 包含與土地保有權、土地稅、鐵路、工業相關的法案和命令(財產權不是基本權利)。 | ||||||||||||||||||||||||

| 附錄十 | 由1985年第52次修正案增加 | 關於叛逃理由的取消資格的規定。 | ||||||||||||||||||||||||

| 附錄十一 | 由1992年第73次修正案增加 | 村委會權力、許可權和責任。 | ||||||||||||||||||||||||

| 附錄十二 | 由1992年第74次修正案增加 | 市政機關等的權力、許可權和責任。 |

印度政治制度 - 三權分立

印度政治制度 - 憲法組成部分

下表描述了印度憲法“部分”的細節:

| 第一部分 | 聯盟及其領土 | 第(1至4)條 |

| 第二部分 | 公民身份 | 第(5至11)條 |

| 第三部分 | 基本權利 | 第(12至35)條 |

| 第四部分 | 國家政策指導原則 | 第(36至51)條 |

| 第四A部分 | 基本義務 | 第(51A)條 |

| 第五部分 | 聯盟 | 第(52至151)條 |

| 第六部分 | 邦 | 第(152至237)條 |

| 第七部分 | 第一附錄B部分中的邦 | 第(238)條 |

| 第八部分 | 聯邦屬地 | 第(239至243)條 |

| 第九部分 | 村委會 | 第(243至243O)條 |

| 第九A部分 | 市政機關 | 第(243P至243ZG)條 |

| 第十部分 | 計劃地區和部落地區 | 第(244至244A)條 |

| 第十一部分 | 聯盟與邦之間的關係 | 第(245至263)條 |

| 第十二部分 | 財政、財產、合同和訴訟 | 第(264至300A)條 |

| 第十三部分 | 印度領土內的貿易、商業和交往 | 第(301至307)條 |

| 第十四部分 | 在聯盟和邦的服務 | 第(308至323)條 |

| 第十四A部分 | 法庭 | 第(323A至323B)條 |

| 第十五部分 | 選舉 | 第(324至329A)條 |

| 第十六部分 | 關於某些階層的特別規定 | 第(330至342)條 |

| 第十七部分 | 官方語言 | 第(343至351)條 |

| 第十八部分 | 緊急情況條款 | 第(352至360)條 |

| 第十九部分 | 雜項 | 第(361至367)條 |

| 第二十部分 | 修正案 | 第(368)條 |

| 第二十一部分 | 臨時、過渡和特別條款 | 第(369至392)條 |

| 第二十二部分 | 簡稱、生效日期、印地語權威文字和廢止 | 第(393至395)條 |

印度政治制度 - 國際組織

導論

聯合國結構

聯合國的職能

聯合國的機構

印度政治制度 - 環境與政治

導論

國際專案

印度政治制度 - 全球化

導論

全球化的批評者

世界社會論壇

印度政治制度 - 群眾運動

導論

志願組織的演變

印度政治制度 - 外交政策

導論

尼赫魯政策

雙邊協議