- 印度政治教程

- 印度政治 - 首頁

- 印度政治 - 導言

- 印度政治 - 憲法形成

- 印度政治 - 憲法特徵

- 憲法的指導價值

- 印度政治 - 憲法來源

- 政治 - 憲法如何運作

- 印度政治 - 聯盟及其領土

- 印度政治 - 公民身份

- 印度政治 - 基本權利

- 印度政治 - 指導原則

- 印度政治 - 基本義務

- 印度政治 - 聯盟行政

- 印度政治 - 聯盟立法

- 印度政治 - 地方政府

- 印度政治 - 司法

- 印度政治 - 聯邦制度

- 印度政治 - 中央與邦的關係

- 印度政治 - 緊急條款

- 印度政治 - 選舉制度

- 印度政治 - 政治黨派

- 憲法修正案

- 印度 - 憲法附錄

- 印度政治 - 權力分立

- 印度政治 - 憲法部分

- 政治 - 國際組織

- 印度政治 - 環境與政治

- 印度政治 - 全球化

- 印度政治 - 群眾運動

- 印度政治 - 外交政策

印度政治 - 外交政策

介紹

在第二次世界大戰後的初期,世界分裂成兩個明顯的陣營——一個在美國及其西方盟國的勢力範圍之內,另一個在當時的蘇聯的勢力範圍之內。

權力的兩極化是這兩個由超級大國(即美國和蘇聯)領導的集團之間冷戰時期的開始。

一個國家的對外政策反映了國內和外部因素的相互作用。

尼赫魯政策

印度首任總理潘迪特·賈瓦哈拉爾·尼赫魯也曾擔任外交部長,並在1946年至1964年期間發揮了至關重要的作用,塑造了印度的對外政策。

尼赫魯外交政策的三個主要目標是:

維護來之不易的主權,

保護領土完整,以及

促進經濟快速發展。

為了實現這三個目標,潘迪特·尼赫魯採取了不結盟的策略。

由於其不結盟政策,在1956年英國因蘇伊士運河問題攻擊埃及時,印度領導了世界對這次新殖民主義入侵的抗議。

然而,當印度試圖說服其他發展中國家接受不結盟政策時,巴基斯坦加入了美國領導的軍事同盟。

其次,在整個20世紀40年代和50年代,尼赫魯一直是亞洲團結的熱烈倡導者。

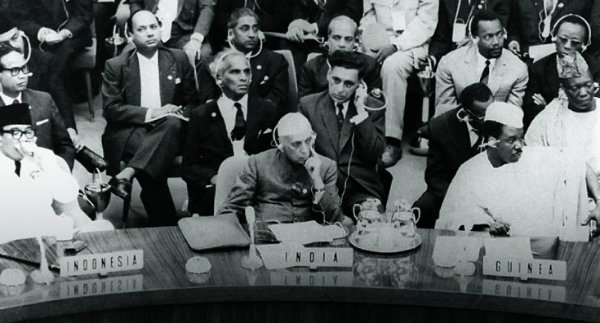

1955年在印度尼西亞城市萬隆舉行的亞非會議,通常被稱為萬隆會議,被認為是印度與新獨立的亞洲和非洲國家交往的頂峰。

後來,萬隆會議導致了不結盟運動(NAM)的建立,而潘迪特·尼赫魯是不結盟運動的聯合創始人。

不結盟運動的首腦會議於1961年9月在貝爾格萊德舉行。

雙邊協議

泛五希爾是印度總理尼赫魯和中國總理周恩來於1954年4月29日簽署的共同努力,旨在加強兩國之間的關係,其中包含了和平共處的五項原則。

儘管簽署了“泛五希爾協議”,但在1957年至1959年期間,中國佔領了阿克賽欽地區並在那裡修建了一條戰略公路。

最終,中國於1962年10月對這兩個有爭議的地區(即阿魯納恰爾邦和查謨和克什米爾的阿克賽欽地區)發動了迅速而大規模的入侵。

印度和巴基斯坦之間關於河流分水長期存在爭議,透過世界銀行的調解得到解決。最終,印度和巴基斯坦於1960年簽署了印度-巴基斯坦印度河水條約,尼赫魯和艾育布·汗將軍簽署了該條約。

1965年,印度和巴基斯坦之間爆發了武裝衝突;當時,拉爾·巴哈杜爾·沙斯特里是印度總理。在聯合國的干預下,敵對行動結束。

後來,時任印度總理拉爾·巴哈杜爾·沙斯特里和巴基斯坦的艾育布·汗將軍於1966年1月簽署了塔什干協議,該協議由蘇聯調解。

1971年,美國和中國支援巴基斯坦。

為了對抗美巴中軸心,印度於1971年8月與蘇聯簽署了為期20年的和平友好條約。

巴基斯坦於1971年12月襲擊印度,對雙方來說都是重大損失;其次,由於這場戰爭,東巴基斯坦成為一個獨立國家,即孟加拉國。

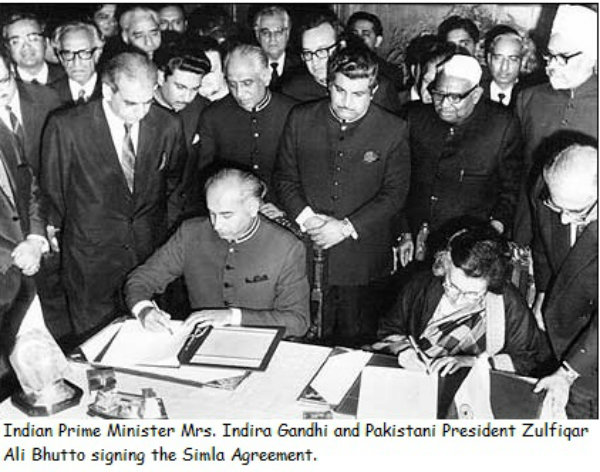

透過英迪拉·甘地和祖爾菲卡爾·阿里·布托於1972年7月3日簽署的西姆拉協議解決了這場爭端。

核發展

這一時期另一個重要的發展是印度於1974年5月進行的首次核爆炸。

當中國於1964年10月進行核試驗時,五個核武器大國(即美國、蘇聯、英國、法國和中國(聯合國安理會五個常任理事國))試圖將1968年的核不擴散條約(NPT)強加給世界其他國家。然而,印度一直認為《不擴散核武器條約》具有歧視性,並拒絕簽署該條約。

印度於1998年5月進行了一系列核試驗,展示了其將核能用於軍事目的的能力。

在1990年之前,俄羅斯是印度重要的政治朋友,但在1990年之後,儘管俄羅斯仍然是印度的重要朋友,但它失去了全球的卓越地位,印度的親美政策開始發展。

印度的外交政策始終以國家利益為導向。