- 印度政治制度教程

- 印度政治制度 - 首頁

- 印度政治制度 - 導言

- 印度政治制度 - 憲法形成

- 印度政治制度 - 憲法特徵

- 憲法的指導思想

- 印度政治制度 - 憲法的淵源

- 政治制度 - 憲法的運作方式

- 印度政治制度 - 中央政府及領土

- 印度政治制度 - 公民身份

- 印度政治制度 - 基本權利

- 印度政治制度 - 指導性原則

- 印度政治制度 - 基本義務

- 印度政治制度 - 中央行政部門

- 印度政治制度 - 中央立法機關

- 印度政治制度 - 地方政府

- 印度政治制度 - 司法機關

- 印度政治制度 - 聯邦制度

- 印度政治制度 - 中央與邦的關係

- 印度政治制度 - 緊急狀態條款

- 印度政治制度 - 選舉制度

- 印度政治制度 - 政黨

- 憲法修正案

- 印度 - 憲法附表

- 印度政治制度 - 三權分立

- 印度政治制度 - 憲法構成部分

- 政治制度 - 國際組織

- 印度政治制度 - 環境與政治

- 印度政治制度 - 全球化

- 印度政治制度 - 群眾運動

- 印度政治制度 - 外交政策

印度政治制度 - 地方政府

導言

地方政府是村莊和地區一級的政府。它是距離普通民眾最近的政府,參與日常生活,並試圖解決普通公民的問題。

民主實際上是關於有意義的參與,也是關於問責制。因此,強大而充滿活力的地方政府確保了積極的參與和有目的的問責制。

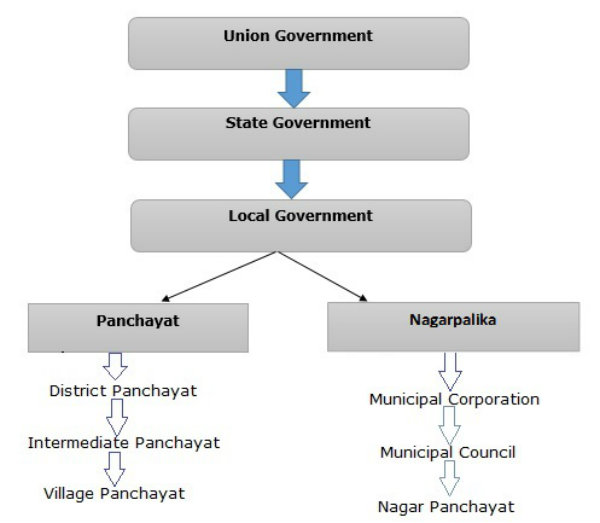

不同級別政府(印度)的等級結構如下圖所示:

地方政府的演變

1882年,當時的印度總督裡蓬勳爵倡議組建民選地方政府機構。

繼1919年《印度政府法案》之後,許多省份建立了村莊村委會,這一趨勢在1935年《印度政府法案》之後持續下去。

在制定憲法時,地方政府的主題被分配給各邦,這是國家政策指導原則的規定之一。

獨立後,建議在農村地區建立三級鄉村自治制度;因此,包括古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦在內的一些邦採用了民選地方機構的制度(1960年)。

1987年之後,對地方政府機構的運作進行了徹底審查,1989年,P. K. Thungon委員會建議對地方政府機構進行憲法認可。

最終,1992年,第73號和第74號憲法修正案由議會透過。

第73號修正案是關於農村地方政府的,也稱為鄉村自治機構(PRIs)。

第74號修正案對城市地方政府(也稱為Nagarpalikas)作出了規定。

鄉村自治制度

根據第73號修正案,所有邦現在都具有統一的三級鄉村自治結構,如下:

村委會 - 最底層;

曼達爾(也稱為區或塔盧卡) - 中間層;以及

縣委員會 - 最高層。

一個村委會管轄一個村莊或一組村莊。

中間層是曼達爾,它管轄區(即一組村委會)。

縣委員會管轄整個地區的農村地區。

所有三個級別的鄉村自治機構都由人民直接選舉產生,任期五年。

所有村委會機構的三分之一職位保留給婦女。

此前屬於邦政府權力範圍的二十九個科目(憲法第十一附表)被轉移到鄉村自治機構。

第73號修正案不適用於印度許多邦的阿迪瓦西人口居住地區;然而,1996年為這些地區通過了一項單獨的規定。

邦政府需要任命一名邦選舉專員(獨立於印度選舉委員會),負責在鄉村自治機構中進行選舉。

邦政府需要每五年任命一次邦財政委員會。

市政機構

第74號修正案涉及城市地方機構(Nagarpalikas或市政當局)。

印度人口普查將城市地區定義為:

最低人口5000人;

至少75%的男性勞動人口從事非農業職業,以及

人口密度至少為每平方公里400人。

根據2011年人口普查(初步資料),印度約有31%的人口居住在城市地區。

第74號修正案的許多規定與第73號修正案相似。

Nagarpalika的功能已列在憲法的第十二附表中。

印度人口中有16.2%是預定種姓(SC),8.2%是預定部落(ST),因此,地方政府為SC和ST都保留了席位。