- 印度經濟教程

- 印度經濟 - 首頁

- 印度經濟 - 緒論

- 印度經濟 - 規劃

- 印度經濟 - 部門

- 印度經濟 - 人口統計

- 印度經濟 - 人力資源

- 印度經濟 - 國民收入

- 印度經濟 - 貧困

- 印度經濟 - 食品安全

- 印度經濟 - 就業

- 印度經濟 - 基礎設施

- 印度經濟 - 農村發展

- 印度經濟 - 貨幣與銀行

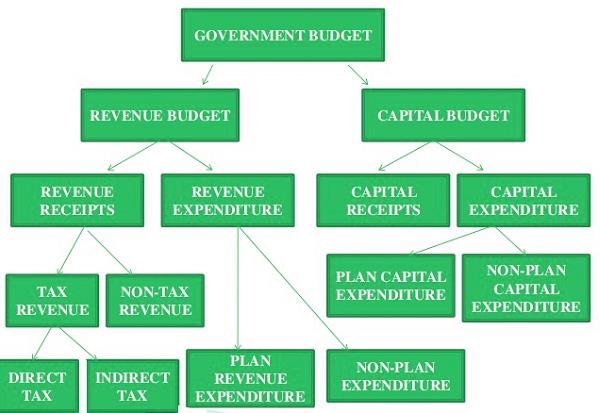

- 經濟 - 政府預算

- 印度經濟 - 消費者權益

- 印度經濟 - 改革

- 印度經濟 - 開放

- 印度經濟 - 微觀經濟學

- 印度經濟 - 宏觀經濟學

- 經濟 - 可持續發展

- 印度經濟有用資源

- 印度經濟 - 線上測驗

- 印度經濟 - 線上測試

- 印度經濟 - 快速指南

- 印度經濟- 有用資源

- 印度經濟 - 討論

印度經濟 - 快速指南

印度經濟 - 緒論

英國統治前的經濟

為了瞭解印度經濟的現狀,瞭解英國統治時期印度的經濟體系以及獨立後經濟發展政策至關重要。

在英國統治到來之前,印度擁有獨立的經濟。它主要以初級產業為主,主要職業是農業、手工藝品以及許多其他初級產業工作。

經濟資源豐富,且繁榮昌盛。因此,印度人制造的高質量農產品和手工藝品在世界各地進行貿易。

英國統治時期的經濟

在英國統治時期,印度經濟成為淨原材料供應國和淨成品進口國。

沒有一位英國經濟學家試圖衡量印度的人均收入和國民收入。

一些印度經濟學家,如達達拜·諾羅吉、V.K.R.V. Rao、R.C. Desai,以及英國的Findlay Shirras和William Digby試圖衡量印度的國民收入。在所有這些經濟學家當中,V.K.R.V. Rao最為成功。

獨立前,印度經濟完全依賴於農業。

85%的印度人口居住在農村,他們的主要生計來源是農業。

在英國殖民時期,儘管農業是主要的職業,但它卻面臨著許多問題,因此實際增長率為零。

土地制度完全有利於英國人。

農業體系停滯不前;然而,後來出現了逐漸增長,但這並非由於農業體系的改善和發展,而是由於農業用地的擴張。

地主制度

印度的許多地區(特別是東印度的孟加拉地區,即今天的西孟加拉邦和孟加拉國)實行著地主制度(土地所有制)。

地主的主要工作是徵收土地稅/租金。他們幾乎沒有做任何事情來改善農業體系或農民的狀況。

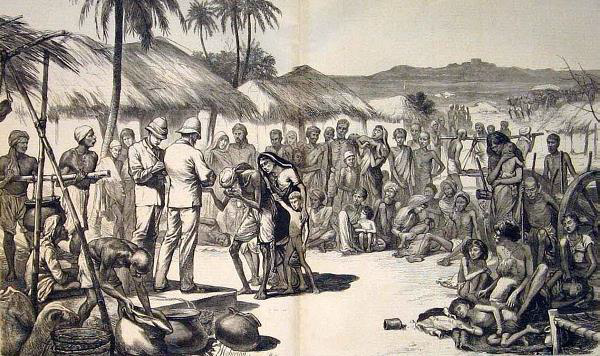

地主的不人道態度嚴重影響了農民的生活。該國的大多數地區都面臨著饑荒以及許多其他社會問題。

在實行地主制度的某些地區,增長僅僅是因為農業的商業化。在這些地區,農民被迫生產經濟作物而不是主食作物。

主要問題

主要問題包括:

- 乾旱,

- 洪水,

- 灌溉系統落後,

- 土壤鹽鹼化,

- 技術缺乏,以及

- 貧困。

印度沒有經歷任何工業化,因為所有原材料都被出口到英國。

手工藝品和其他小型工業遭受了嚴重打擊。

英國統治的主要目的是將印度變成其成品的市場。

即使在危機時期,印度也發展了許多行業。例如,西孟加拉邦的黃麻產業以及古吉拉特邦和馬哈拉施特拉邦的棉紡織產業。

這些產業

塔塔鋼鐵公司(TISCO)成立於1907年。

到20世紀中葉,一些其他行業,如水泥、糖、造紙等也相繼建立。

由於所有上述行業都集中在該國的一些特定地區;因此,農民的狀況沒有得到改善。

在殖民時期,印度成為黃麻、棉花、糖、靛藍、羊毛等的出口國,並進口棉布和絲綢製品、毛織品、機械和其他物品等成品。

印度超過50%的貿易都與英國有關;其餘50%則與其他國家進行貿易,包括中國、斯里蘭卡和波斯(伊朗)。

“穆斯林”是一種起源於孟加拉邦的棉紡織品,特別是達卡(以前稱為達卡)及其周邊地區,現在是孟加拉國的首都。因此,它也被稱為“達卡穆斯林”。

由於其質量,穆斯林在全世界贏得了聲譽。有時,外國旅行者也將其稱為malmal shahi或malmal khas,這意味著它是皇室成員穿的或適合皇室成員穿的。

下圖顯示了用穆斯林製成的服裝(女士穿的服裝),以及內嵌(圖片)顯示的穆斯林織物。

其他事實

印度的盈餘收入被用於為英國官員建立官方基礎設施。

在英國統治時期,一些基礎設施,如公路、鐵路、電報、港口、水運等得到了發展,但所有這些發展並非為了造福印度人,而是為了服務於英國官員的利益。

19世紀50年代發展起來的鐵路打破了長途旅行和貿易的障礙。它還促進了印度農業的商業化。但這幾乎無法幫助農民。

地區差異很大,因為馬德拉斯省(整個南印度)更多地參與制造業和服務業,而印度其他地區則處於農業部門。

印度經濟 - 規劃

導言

獨立後,領導人面臨的最困難的選擇之一是決定哪種經濟體系能夠在全國範圍內促進福利的平等。

在不同型別的經濟體系中,印度首任總理賈瓦哈拉爾·尼赫魯建議採用

社會主義經濟

;然而,它與蘇聯所實行的並不相同。經過不懈努力,計劃委員會決定採用混合經濟體系——社會主義和資本主義體系的明智結合。

混合經濟最終是在1948年工業政策決議和印度憲法的指導原則的幫助下選擇的。

計劃委員會於1950年成立,印度總理擔任委員會主席。

五年計劃

第一個五年計劃是最重要的計劃之一,因為它為當時以及未來幾年的國家發展奠定了基礎。

五年計劃的制定非常系統化,其中所有問題都得到了考慮並按優先順序處理。例如,獨立後農業發展是最重要的,因此,第一個五年計劃旨在戰略性地推動其增長和發展。

五年計劃的目標

任何計劃都應該有特定的目標需要實現。五年計劃的目標在下圖中有所提及:

增長

這一目標旨在提高該國的國內生產總值(GDP)。在推匯出一個國家的GDP時,會考慮經濟的不同部門——農業部門、服務部門和工業部門。

現代化

為了快速增長並提高生產力,現代化是必要的;因此,使用了新的農業技術(使用機械和雜交種子品種)以及工廠的先進機械。

除了現代技術外,還考慮了婦女的社會地位,並賦予她們平等的權利。

自力更生

為了發展所有部門並將印度建設成為一個自力更生的國家,在前七個五年計劃中,只推廣本土資源和技術。

自力更生的另一個目的是——印度不想在食品和重要技術方面依賴任何其他國家,因為這可能對國家主權構成威脅。

公平

除非存在平等,否則上述目標將不會取得成果或導致人民生活水平的改善。

為了確保公平,已採取以下措施:

土地改革法的實施是一個轉折點,政府廢除了現有的地主制度,並將耕種者(農民)變成了土地的所有者。

土地上限是另一項值得稱道的法案,其中規定了個人可以擁有的土地面積的最大限度。

土地上限的目的是防止土地所有權集中在少數人手中。

土地上限法存在一些漏洞,實施方法也不完善;因此,土地上限沒有取得預期的成功。只有喀拉拉邦和西孟加拉邦全力以赴地執行了這項政策。

綠色革命標誌著印度農業領域發生了重大變化。它促進了高產作物(HYV)種子的使用。這進一步提高了小麥和稻米的產量。

最初,HYV種子的使用僅限於少數幾個邦——旁遮普邦、安得拉邦和泰米爾納德邦,但在20世紀70年代後期,許多其他邦也開始受益於HYV種子的使用,並在其田地裡提高了農業產量。

HYV種子的使用使農民獲得了市場盈餘,即農民現在生產了足夠多的穀物,也可以出售到市場上。

為了在富裕和貧困農民之間實現平等分配和公平機會,政府制定了一項政策,以補貼利率向農民提供農業貸款。

補貼爭議——許多經濟學家認為補貼有利於基層發展,但也有一些人對此提出了質疑。然而,毫無疑問,補貼給印度帶來了變化,並證明對農民有利。

一個主要缺點是,大約65%的人口仍然從事農業部門,並且沒有在其他任何部門找到工作。

由於包括基礎設施薄弱、政策缺失、熟練人力資源不足等在內的諸多問題,印度工業部門在獨立前一直未能發展。隨著時間的推移,制定了多項工業政策,基礎設施也得到發展,共同推動了印度工業部門的進步。

第二個五年計劃的重點是工業增長。所有推動印度經濟發展的主要產業都屬於公共部門,政府對這些產業的控制在這一時期有所增強。

工業政策

工業政策決議是印度議會於1956年透過的一項決議。它是在第二個五年計劃期間制定的。

該決議將產業劃分為三個部門——

- 國有企業;

- 混合所有制,即國家和私人企業共同經營;以及

- 私營部門。

根據工業政策,私營部門(產業)也受到國家控制。要開辦新產業或擴大現有產業,首要條件是獲得政府許可證。小型工業。

1955年,鄉村和小規模工業委員會(也稱為卡爾韋委員會)提議促進小規模工業發展以促進農村發展。

在當時,建立小型工業的最高投資額為50萬盧比。現在,這個限額已經提高到100萬盧比。

貿易政策

由於自力更生是首要目標,因此貿易政策不利於進口外國商品。

各種商品的進口稅非常高。因此,增加了目標市場中商品的成本。

除了上述條件外,還實施了配額,這些配額對進口商品的供應產生了影響。

這種制度的實行只是為了保護國內企業免受外國競爭。

由於這些政策,結果也呈積極態勢;GDP從11.8%(1950-51年)增長到24.6%(1990-91年),工業增長率達到驚人的6%。

在貿易政策實施後,產業不再侷限於黃麻和紡織品,而是擴充套件了業務範圍,併成立了新的生產單位。

儘管取得了顯著增長,但許多經濟學家批評了經濟政策,因為它在很大程度上受到政府控制。例如,在電信領域,人們需要在實際獲得連線之前幾個月提交申請。

關於公共部門與私營部門存在著激烈的爭論。許多人認為,對公共部門的重視抑制了印度潛在的經濟增長。

另一方面,透過許可證制度(人們稱之為許可證-配額制度)對私營部門的監管也限制了該國的工業增長潛力。

高額進口稅和對外貿易限制也招致了批評。

隨著1991年新自由經濟政策的推出,印度經濟透過以下措施解決了普遍存在的經濟問題——

- 自由化

- 私有化

- 全球化

普拉桑塔·錢德拉·馬哈拉諾比斯

許多經濟學家和其他學者為印度經濟體制的形成和培育做出了貢獻。

其中一些人是傑出的,他們的名字不容遺忘。例如,統計學家普拉桑塔·錢德拉·馬哈拉諾比斯。

P.C. 馬哈拉諾比斯是印度計劃的著名設計師。

第二個五年計劃(從真正意義上說是印度經濟計劃的開始)是基於馬哈拉諾比斯先生的思想。

馬哈拉諾比斯先生出生併成長於加爾各答,後前往劍橋大學(英國)深造。由於他在統計學領域的貢獻,他被任命為英國皇家學會的院士(成員)。

加爾各答的印度統計研究所由馬哈拉諾比斯創辦。他還創辦了一本名為“Sankya”的期刊。

印度經濟 - 部門

導言

經濟通常分為三個部門,即——

- 第一產業

- 第二產業

- 第三產業

第一產業

第一產業直接依賴環境進行生產和製造。例如,農業、採礦、耕作等。

第二產業

第二產業透過將原材料轉化為有價值的產品來增加產品的價值。例如,加工和建築行業。

第三產業

第三產業參與服務生產和交換。例如,運輸、通訊和此類其他服務。

第三產業也被稱為服務業,因為它促進服務生產和交換。

經濟衡量

國內生產總值(GDP)是在一段時間內所有三個部門生產的所有商品和服務的價值。

在一個特定部門就業的大多數工人說明了一個國家的經濟和技術進步。例如,如果一個國家的大多數人從事第一產業或第二產業,則意味著該國處於發展階段;而如果大多數人從事第三產業,則意味著該國處於發達階段。考慮到這一點,我們可以說印度是一個發展中國家。

印度從第一產業開始發展,並在一段時間內逐步發展了其他部門。

第三產業對我國GDP的貢獻最大。

第一產業仍然佔據了印度大部分人口。

第一產業的工人一年中的大部分時間都處於失業狀態;因此,如果將一些工人從第一產業轉移到其他部門,第一產業的總產量不會發生變化。這種型別的失業被稱為隱性失業。

可以透過改善農村地區的交通和通訊水平來緩解隱性失業問題。這將有助於居住在這些地區的人們因就業原因而往返於不同地點。

我們需要推廣替代收入來源,例如小規模工業。這些行業為許多就業不足或完全失業的人創造了就業機會。

根據政府的政策,即2005年國家農村就業保障法案(NREGA 2005),所有能夠並且需要工作的人,每年都將獲得100天的就業保障。

有組織部門

永久建立並提供永久性工作的部門被稱為有組織部門。

有組織部門的員工每天工作固定的小時數。如果任何員工工作時間超過固定的小時數,則將獲得加班費。

此外,有組織部門的員工還享有許多福利,例如帶薪休假、每週休息日(帶薪)、節日假期(帶薪休假)、公積金、退休金以及其他一些津貼和獎勵。

無組織部門

無組織部門包括所有由個人或家庭擁有的非法人私營企業,這些企業從事商品和服務的銷售或生產,以獨資或合夥的形式經營,且總員工人數少於10人。這裡的員工沒有像有組織部門那樣獲得任何保障,也沒有加班費的概念。低工資和工作不安全等不利因素在這裡普遍存在。

由於政府政策失誤和腐敗,無組織部門的員工正面臨著僱主的剝削。

許多有組織部門(為了逃稅)以非正規的方式生產商品和服務,並因此強迫其員工加班或在無組織部門工作。由於這些工人大多是文盲和貧困人口;因此,他們別無選擇。

政府需要制定保護性法律並採取真誠行動來保護這些弱勢工人的權利。

除了上述要點外,政府還可以在以下領域發揮重要作用——

兒童教育。

為貧困人口提供就業機會。

向貧困線以下的人口提供補貼。

提供基本醫療設施、飲用水和其他衛生設施。

印度經濟 - 人口統計

導言

豪澤和鄧肯將人口統計學定義為

研究人口規模、地域分佈和構成,以及這些方面的變化,以及這些變化的組成部分

。

1881年至1941年間的人口狀況

印度第一次同步人口普查於1881年進行。

此後,每隔十年進行一次人口普查。

直到1921年,印度的人口增長一直非常緩慢。直到1921年,印度處於人口轉變的第一階段。

識字率極低,僅為16%,其中女性識字率僅為7%。

缺乏公共衛生體系是一個主要缺陷。水傳播和其他致命疾病時有爆發。這些疾病導致更多疾病和死亡。這導致死亡率上升。

嬰兒死亡率為每千人218人(目前約為每千人63人)。

平均預期壽命僅約44歲。

農業部門擁有最大的勞動力,即約70-75%。其次是服務業,約佔15-20%,製造業約佔10%。

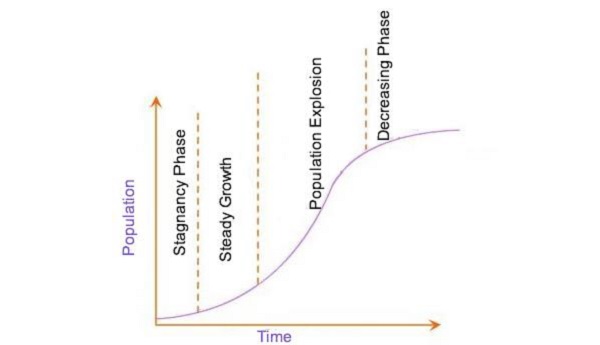

人口增長階段

印度的人口增長可以分為四個不同的階段——

第一階段,1901年至1921年期間:在此期間,印度經歷了人口增長波動,但大體上處於停滯狀態。這一時期出生率和死亡率都處於高位。

第二階段,1921年至1951年期間:這一時期人口增長呈現穩定下降趨勢。

第三階段,1951年至1981年期間:這是印度人口爆炸性快速增長的時期。

第四階段,從1981年至今:印度人口繼續增長。但淨增長的速度正在下降。

根據2011年人口普查,68.8%的人口居住在農村,31.2%的人口居住在城市地區。

印度經濟 - 人力資源

導言

知識是人類最重要的寶貴財富。

人力資源對國民總收入做出了巨大貢獻。

人力資源開發是提高社會中所有人的知識、技能和能力的過程。它是人力資本的積累。

人力資本優於其他型別的資源(如土地和其他自然資源),因為人力資本有能力開發這些資源並將其用於其他發展目的。

經濟學家和其他領域的專家提倡讓每個社會階層都能接受教育。教育對整體國家發展至關重要。

人力資本的特點

教育獲得後,兒童轉變為成功的受過教育的男性/女性(例如,醫生、工程師、教師、政府官員、商人等),促進了人力資本的發展。

人力資本是國家整體發展唯一的源泉;因此,對兒童教育、健康以及與其成長相關的其他活動的投資相當於資本形成。

衛生支出包括預防醫學(例如接種疫苗)、治療醫學(疾病期間提供的藥物)和社會醫學(傳播健康素養)。

在公共部門或私營部門提供培訓也是一種投資,可以培養知識淵博和專業的員工。

人力遷移和獲取市場資訊的支出也是人力資本形成的來源。

熟練且受過高等教育的人員的貢獻遠高於非熟練勞動者。

第七個五年計劃強調了人力資本形成的必要性。它指出

人力資源開發(即人力資本)在任何發展戰略中都必須發揮關鍵作用,尤其是在人口眾多國家

。儘管人力資本和人力發展這兩個術語聽起來很相似,但它們之間存在基本差異。

教育和健康是人力資本的主要資產,可以提高勞動生產率。

另一方面,人力發展將教育和健康視為人類福祉的組成部分。

人力資本將人類視為達到目的的手段。因此,如果一個受過良好教育且健康的人沒有提高生產力,那麼對他的投資就會付諸東流。

教育支出是根據政府總支出的百分比和國內生產總值(GDP)的百分比來衡量的。

1998年,印度政府任命了**Tapas Majumdar委員會**來估算教育領域的支出。

2009年的《受教育權法案》將教育確立為所有6至14歲兒童的基本權利。

與前幾十年相比,教育領域的支出比例也有所提高。

為高等教育(在本國和其他國家)提供了各種貸款計劃。

此外,在印度政府持續努力下,印度的識字率正在以可觀的速率提高。

此外,男女識字率之間的差距也逐漸縮小。

印度教育成功率

下表顯示了識字率增長情況 -

| 數字 | 詳情 | 1990 | 2000 | 2008-12 |

|---|---|---|---|---|

| 1 |

成人識字率(15歲及以上年齡組) 男性 女性 |

61.9 37.9 |

68.4 45.4 |

76.7 67.6 |

| 2 |

青年識字率(15至24歲之間) 男性 88 女性 54.2 64.8 74 |

76.6 54.2 |

79.7 64.8 |

88 74 |

| 3 |

小學完成率 男性 女性 |

78 61 |

85 69 |

96.6 96.3 |

教育和預期壽命發展率

下表顯示了預期壽命增長情況 -

| 詳情 | 1951 | 1981 | 1991 | 2001 | 2012 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 人均收入 | 5,708 | 8,594 | 11,535 | 16,172 | 38,037 | |

| 識字率(%) | 16.67 | 43.57 | 52.21 | 65.20 | 74 | |

出生時預期壽命(年) |

男性 女性 |

37.2 36.2 |

54.1 54.7 |

59.7 60.9 |

63.9 66.9 |

64.7 67.7 |

| 粗死亡率(每千人) | 25.1 | 12.5 | 9.8 | 8.1 | 7 | |

| 嬰兒死亡率 | 146 | 110 | 80 | 63 | 42 | |

印度經濟 - 國民收入

導言

一個國家的經濟財富或福祉不僅取決於資源的擁有,還取決於資源的最佳利用更為重要。

**消費者**可以指個人或企業,他們購買商品和服務以供個人使用或工業或家庭使用。

當商品用於進一步生產時,它們會失去其原始特徵並轉變為其他商品。

用於最終用途且不會經過任何更多生產或轉換階段的物品稱為**最終產品**或最終產品。

在家做飯不是經濟活動,因為家常菜不會在市場上出售,但當在餐館為顧客做同樣的菜時,它就變成了經濟活動。

商品型別

最終消費者購買和消費的商品和服務稱為**消費品**或**消費品**。例如,布料、鞋子、鋼筆等。

耐用品,在生產過程中使用,如工具、機器和工具,也稱為最終產品,因為它們在生產時不會改變自身。

電視機、汽車或家用電腦等商品也是耐用品,由最終消費者使用。這些商品也稱為**耐用消費品**。

用作其他商品生產的原材料或投入的商品稱為**中間產品**。這些不是最終產品。例如,用於製造椅子的塑膠,用於製造車輛的鐵和鋼等。

計算國民收入

貨幣是計算經濟體中生產的最終商品和服務的總量的常用計量手段。

最終商品和服務的價值計算不考慮中間產品的價值。

折舊是指固定資產由於正常磨損而導致的價值下降。

淨投資 = 粗投資 - 折舊。

經濟體中生產的最終總產出包括消費品和服務的產出以及資本品的產出。

更復雜和更重的資本品提高了勞動者生產商品的能力。例如,傳統織工需要幾個月才能織一條紗麗,但使用現代機器,一天就能生產出數千件服裝。

在商品和服務的生產過程中,主要有四種貢獻 -

人力勞動做出的貢獻(報酬,也稱為工資);

資本做出的貢獻(報酬,稱為利息);

企業家精神做出的貢獻(即利潤);以及

固定自然資源/土地做出的貢獻(報酬,稱為租金)。

在簡單的經濟體中,家庭對經濟體的總消費等於企業對經濟體中生產的商品和服務的總支出。

經濟體系中沒有洩漏,因為在簡單的經濟體中,我們假設沒有政府;沒有政府的地方,就沒有納稅,沒有進出口,國內經濟是封閉的經濟。

增加值,是用於表示企業在生產過程中做出的淨貢獻的術語。

重置投資始終與資本折舊相同。

如果我們在**增加值**中包含折舊,我們得到**總增加值**,當我們從**總增加值**中扣除折舊價值時,我們得到**淨增加值**。

企業從一年延續到下一年的成品、半成品或原材料的庫存稱為**存貨**。

**企業一年記憶體貨的變化** = 企業一年內的產量 - 企業一年內的銷售額。

**企業的產量** = 增加值 + 企業使用的中間產品。

**企業一年記憶體貨的變化** = 增加值 + 企業一年內使用的中間產品。

一段時間內發生的存貨變化稱為**流量變數**。

企業資本(如存貨)存量的增加被稱為投資。

投資主要有**三種**型別 -

企業一年記憶體貨價值的上升,被視為企業進行的投資支出;

固定企業投資,定義為企業使用的機器、廠房和裝置的增加;以及

住宅投資,是指住房設施的增加。

如果銷售出現意外下降,將導致存貨意外積累,但如果銷售出現意外上升,將導致存貨意外**短缺**。

總增加值 (GVA) = 企業的銷售額 + 存貨變化價值 - 企業使用的中間產品價值。

企業的淨增加值 = 總增加值 - 企業的折舊。

企業的淨增加值 = 總增加值 - 企業的折舊。

經濟體的國內生產總值是經濟體中所有企業的淨增加值和折舊的總和。所有企業淨增加值的總和稱為**淨國內生產總值**(NDP)。

最終支出根據以下賬戶計算 -

企業生產的商品和服務的最終消費支出。

其他企業對企業生產的資本品產生的最終投資支出。

政府對企業生產的最終商品和服務產生的支出。

企業透過在國外銷售其商品和服務獲得的出口收入。

根據支出法,GDP = 經濟體中所有企業收到的最終支出的總和。

當政府支出超過政府獲得的稅收收入時,稱為**預算赤字**。

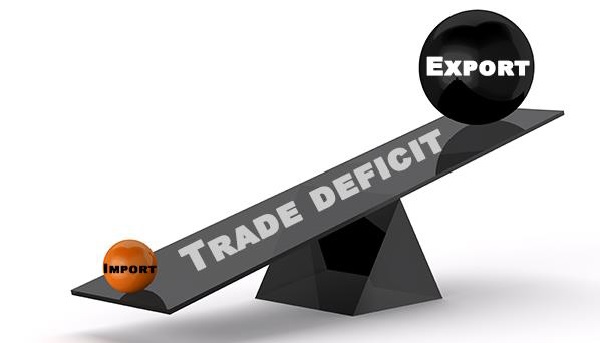

當進口支出超過出口收入時,稱為**貿易赤字**。

國民生產總值 = GDP + 國內生產要素在世界其他地區獲得的要素收入 - 世界其他地區生產要素在國內經濟中獲得的要素收入。

如果我們從GNP中扣除折舊,我們獲得的國民收入總量指標稱為**淨國民生產總值**(NNP)。因此,NNP = GNP - 折舊。

家庭獲得的收入稱為**個人收入**。

個人收入 (PI) = 國民收入 - 未分配利潤 - 家庭支付的淨利息 - 公司所得稅 + 政府和企業向家庭支付的轉移支付。

個人可支配收入 (PDI) = 個人收入 - 個人所得稅 - 非稅收支付。

國民可支配收入 = 按市場價格計算的淨國民生產總值 + 世界其他地區的其他經常轉移支付。

私人收入 = 來自國內生產總值淨額的私人部門要素收入 + 國債利息 + 國外要素淨收入 + 政府的經常轉移支付 + 世界其他地區的其他淨轉移支付。

實際GDP是以商品和服務的固定價格(基年價格)計算的;另一方面,名義GDP是以商品和服務的現行價格計算的。

在計算本年度實際和名義GDP時,生產量是固定的。

名義GDP與實際GDP的比率稱為價格指數,也稱為GDP平減指數。

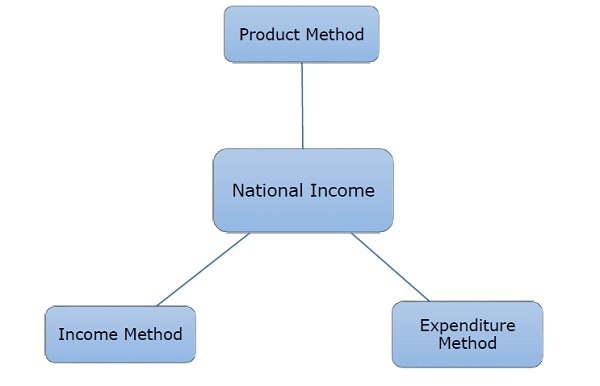

國民收入的計量方法

估計國民收入的方法有很多種。方法如下:

在產品法中,國民收入是根據商品和服務的流量來衡量的。我們計算一年內一個經濟體中生產的所有最終商品和服務的貨幣價值。

在支出法中,國民收入被衡量為支出的流量。政府消費支出、固定資本形成總額(政府和私人)以及淨出口(出口-進口)。

在收入法中,國民收入被衡量為要素收入的流量。一般來說,生產要素有四個:

- 勞動力(獲得工資/薪金)

- 資本(獲得利息)

- 土地(獲得租金)

- 企業家(獲得利潤作為報酬)

印度經濟 - 貧困

導言

印度的貧困根深蒂固。英國統治的200年進一步加劇了它。

獨立後,透過五年計劃推出了一些旨在減輕貧困的計劃。

達達拜·諾羅吉是第一個在獨立前談到“貧困線”概念的人。

達達拜·諾羅吉使用“監獄生活成本”公式來計算貧困線。

1979年由計劃委員會組建的最低需求和有效消費需求預測工作組也試圖衡量貧困。

貧困進一步根據絕對貧困、極度貧困和貧困等引數進行分類。另一種分類是基於始終貧困、通常貧困、長期貧困、波動貧困等引數。

貧困測量

為了劃定貧困線,通常使用人均卡路里攝入量引數,其中考慮了**最低卡路里攝入量**(農村地區的人為**每天2400卡路里**,城市地區的人為**每天2100卡路里**)。

許多經濟學家批評衡量貧困的最低卡路里攝入量技術,因為它沒有解決許多問題,也沒有識別出真正的貧困人口。

為了克服這種技術的缺點,發明了許多其他技術;其中重要的有:

森指數(由諾貝爾經濟學獎獲得者阿瑪蒂亞·森提出),

貧困差距指數,以及

貧困差距平方。

**貧困人口比例**是指貧困人口占貧困線以下人口的比例。

1973-74年,貧困線以下人口超過3.2億;到2011-12年,這一數字降至2.7億。同樣,該國超過四分之三的貧困人口生活在農村地區。

過去三四個十年,許多州都取得了進步,貧困率下降了;然而,奧里薩邦、中央邦、比哈爾邦和北方邦等四個邦的貧困水平仍然低於全國貧困水平。

貧困的原因

印度貧困的主要原因有:

- 文盲

- 失業

- 財富分配不均

- 人口過多

- 基於種姓和宗教的歧視等。

在印度許多地區,農民的困境最為嚴重。農民自殺人數有所增加,尤其是在馬哈拉施特拉邦、特倫甘納邦和安得拉邦。

促使農民採取這種極端措施的原因有很多:

- 高利率貸款

- 國家投資不足

- 生產力低下

- 補貼或低價外國產品供應

- 基礎設施不足

- 缺乏對農民的指導

- 灌溉系統差

- 假種子和農藥

- 作物歉收(因乾旱等原因)等。

扶貧計劃

從第一個五年計劃開始,政府一直在推出各種扶貧計劃和政策。

涓滴效應的概念

採用增長導向的方法,假設所有部門都會增長,並滲透到社會的各個層面,從而幫助消除貧困。

但即使在這樣的增長導向下,情況也沒有改善,反而貧富差距進一步擴大。

綠色革命透過造成大規模農民和小規模農民之間的差距,進一步惡化了這種情況。

20世紀70年代啟動了一項名為“以工代賑”的旨在消除貧困的特殊計劃。

大約在同一時間,還啟動了許多其他計劃,包括自僱計劃(如下所示):

- 農村就業創造計劃(REGP)

- 總理就業計劃(PMRY)

- 斯瓦納賈揚蒂城市就業計劃(SJSRY)

後來在20世紀90年代,政府改變了政策,開始推廣扶持互助組(SHG)。它主要鼓勵人們儲蓄自己的錢並在彼此之間貸款。在後期,政府將透過銀行提供部分財政支援。

**斯瓦納賈揚蒂村莊自力更生計劃**(SGSY)是扶持互助組的一個例子。SGSY現已改組為國家農村生計使命(NRLM)。

2005年,議會通過了一項新法——**馬哈特瑪·甘地國家農村就業保障法**。該法案保證為那些願意從事非熟練體力勞動的農村家庭的成年成員提供工資就業,每年至少**100**天。

2013-14年期間,約有500萬戶家庭獲得了就業機會,並從這項法案中受益。

此外,還啟動了三個主要計劃來改善貧困人口的營養狀況:

- 公共配給系統

- 綜合兒童發展計劃

- 午間供餐計劃

為改善農村地區人民生活而啟動的其他一些計劃有:

- 總理鄉村道路計劃

- 總理鄉村振興計劃,以及

- 瓦爾米基·安貝德卡爾住房計劃

失敗的原因

儘管政府啟動了許多扶貧計劃,但結果並不令人滿意。許多地區面臨著隔離,並被剝奪了基本的發展。這些計劃表現不佳的原因有:

- 執行不力

- 系統性腐敗

- 土地和財富分配不均

- 當地精英的壓力

- 貧困人口參與度不足等。

這需要來自社會各階層的人們的參與。這將進一步促進包容性增長和成功消除貧困。為此,我們需要鼓勵和教育人們從基層參與。

下表顯示了貧困率:

| 貧困率 | |||

|---|---|---|---|

| 年份 | 農村 | 城市 | 總計 |

| 1993-93 | 50.1 | 31.8 | 44.3 |

| 2004-05 | 41.8 | 25.7 | 37.2 |

| 2011-12 | 25.7 | 13.7 | 21.9 |

印度經濟 - 食品安全

導言

糧食安全是一個綜合性術語,包括:

供應

可及性

人人都有能力獲得食物

**食物供應**意味著,每個人都應該有足夠的食物,無論其收入如何;沒有人應該捱餓。它還包括政府庫存中食物的供應。

**可及性**意味著,每個人都可以獲得它。或者換句話說,它的價格不應該過高,以至於只有某一階層的人才能買得起。

**負擔能力**意味著,一個人應該有足夠的錢為自己和/或家人購買均衡的食品。

糧食不安全問題

印度有很大一部分人面臨著**糧食不安全**問題,因為他們即使是一天吃兩頓飯也負擔不起,也無法獲得食物。

除此之外,乾旱、強降雨、地震、颶風等自然災害進一步加劇了糧食不安全問題。

自然災害直接影響糧食生產,導致糧食短缺。需求仍然很高,但供應水平下降。此外,自然災害導致糧食價格上漲,這超出了貧困人口的承受能力。

糧食不安全通常會導致**饑荒**。饑荒實際上是任何社會的一場災難。它帶來以下問題:

- 糧食不安全

- 疾病

- 失業等。

脆弱群體

在印度,一直遭受糧食不安全問題困擾的最脆弱群體有:

沒有自己的土地(用於農業)的人。

傳統手工藝者。

工人(尤其是在農業用地上從事日工資工作)。

季節性工人(僅在某些季節找到工作)。

個體戶,如人力車伕和小販。

印度的貧困人口通常屬於計劃種姓、計劃部落或其他落後階層。印度還有一部分貧困人口是從鄰國遷移過來的。

這些貧困人口更容易受到自然災害或其他災害的影響。

飢餓問題

飢餓是衡量糧食不安全的另一個引數。它不僅包括食物的不可獲得性,還反映了一個社會的整體貧困狀況。

飢餓可能是暫時的或季節性的(因災害造成)或永久性的(慢性飢餓)。

慢性飢餓表明永久性的糧食不安全、食物供應不足以及人們無法購買食物。

另一方面,季節性飢餓是暫時發生的。它通常與作物生長和收穫的週期有關。例如,遭受這種問題的人一年中只有一部分時間食物供應不足。

根據最新的政府報告,印度多年來季節性飢餓和慢性飢餓的比例都在下降。

糧食不安全的地區

奧里薩邦、比哈爾邦、北方邦、西孟加拉邦、賈坎德邦、恰蒂斯加爾邦、中央邦和馬哈拉施特拉邦等一些印度邦糧食不安全問題極其嚴重。

仍有許多(少數邦的)地區存在永久性的糧食不安全和類似饑荒的狀況。這些地區包括:

奧里薩邦的卡拉漢迪和卡西普爾地區。

賈坎德邦的帕拉茂地區。

拉賈斯坦邦的巴蘭地區等。

發展

印度獨立後取得了許多顯著成就。例如,“綠色革命”的引入使農產品產量大幅增加。但糧食(尤其是水稻和小麥)產量的顯著增長在全國範圍內並不均衡。

旁遮普邦和北方邦實現了高增長率;相反,賈坎德邦、阿薩姆邦、泰米爾納德邦、北阿坎德邦的糧食產量下降(2012—13年)。

儘管存在上述所有差異,但在過去幾十年裡,印度在糧食生產方面實現了自給自足。

為了減輕不利條件,印度政府採取了一些舉措,例如特殊的糧食安全體系(維持糧食儲備緩衝)和公共配給系統。

糧食安全與治理

印度政府設立了一個專門機構——**印度糧食公司**(FCI)。該機構負責執行中央政府的糧食政策。

FCI從糧食產量過剩的邦的農民那裡收購糧食(小麥和稻米)。

FCI以預先確定的價格(政府預先規定的價格)收購糧食。此價格稱為**最低支援價格**。

後來,政府將糧食(來自緩衝庫存)提供給糧食產量不足的地區以及社會中的貧困階層。

政府提供一個平臺,以較低的價格(低於市場價)出售股票,這被稱為發行價。

FCI透過公共配給制度(PDS)向貧困社會提供糧食。大多數地區的配給商店、村莊、城鎮和城市都作為渠道並促進這一配給制度。

政府發放配給卡,低收入人群可以向配給卡辦公室申請並獲得配給卡,享受PDS的福利。

只有持有配給卡的人才能購買補貼食品。

糧食安全水平高迫使印度政府在20世紀70年代推出了三個糧食干預計劃。這些計劃如下:

糧食的公共配給制度(PDS)(儘管它已經存在,但其職責的執行得到了進一步加強)。

綜合兒童發展服務(ICDS)。

以工代賑(FFW)。

目前,全國有數十個此類計劃在運作。

目標公共配給制度於1997年推出。該制度旨在關注

所有地區的貧困人口

。對於此係統,對貧困和非貧困群體設定了不同的價格。最近推出了以下兩個計劃:

安特約達亞糧食計劃(AAY)

安娜普爾納計劃(APS)

糧食安全的原因

儘管印度採取了各種糧食安全舉措,但仍有許多地區面臨糧食安全問題。

這些舉措失敗的一些主要原因是:

執行不力

腐敗(配給商店老闆經常將質量較好的糧食出售給其他買家,並向配給卡持有者提供質量較差的糧食);

申請配給卡的過程冗長;等等。

印度經濟 - 就業

導言

工作的動機不僅是為了自己賺錢,也是為了養家餬口。

就業也帶來了一種自尊和尊嚴感,以及在社會中的認可。

最重要的是,一個工作的僱員不僅為自己賺錢,而且也為國家的國民收入做出貢獻。

就業的特點

對就業型別和人們生活方式的研究,可以獲得以下領域的資訊:

- 國民收入

- 就業結構

- 人力資源管理等。

這項研究幫助我們分析不同層次的就業以及不同部門創造的收入水平,這些收入貢獻了國民收入。

根據就業研究,我們可以解決貧困、童工、剝削等持續存在的社會問題。

當我們計算一年內生產的所有商品和服務時,這被稱為國內生產總值(GDP)。

當我們加上所有出口收入並扣除進口支付的金額時,最終數字被稱為國民生產總值(GNP)。

如果出口大於進口,則GNP的測量值在正值方面,如果出口小於進口,則在負值方面。

季節性失業

印度的就業是多方面的。有些人是永久性失業的;也有些人是臨時就業或臨時失業(稱為季節性失業/就業)。

另一方面,一項只需要5名工人處理的任務,卻由12名工人處理。這種情況被稱為隱性失業。

在全國所有工人中:

70%的勞動力是男性。

四分之三的勞動力來自農村地區。

女性工人佔總勞動力的五分之一(在城市地區)。

人口是指在給定時間段內居住在特定區域的一群人。

根據2009-10年的資料,每100人中約有39人就業。

在城市地區,每100人中就業人數為36人,而在農村地區,每100人中就業人數約為40人。

城市地區的人口受教育程度更高,他們有更多選擇尋找永久性工作。這可能是造成這種差距的主要原因。

農村地區女性工人的數量(25/100)多於城市地區(15/100)。

城市地區男性工人的收入較高。因此,家庭成員中女性外出工作的需求並不存在。

個體戶和僱員之間的差距也很大。

在印度,男性僱員的數量多於女性。

服務業的型別

服務業分為以下幾類:

第一產業——包括農業和其他相關工作。

第二產業——包括採礦和採石、製造業、建築業以及電力、燃氣、供水等。

第三產業或服務業——包括貿易、運輸和倉儲以及服務業。

第一產業

第一產業的勞動力佔比最高,即農村地區約為66%,城市地區約為9%。

在第一產業中,男性約佔43%,女性約佔62.8%。

第一產業的勞動力總數約佔48.9%。

第二產業

第二產業在農村地區的勞動力佔比為16%,在城市地區的勞動力佔比為31%。

在第二產業中,女性約佔20%,男性約佔25.9%。

第二產業的勞動力總數約佔24.3%。

第三產業

第三產業或服務業在農村地區的勞動力佔比為17.4%,在城市地區的勞動力佔比約為60%。

在第三產業中,女性約佔17.2%,男性約佔30.5%。

第三產業的勞動力總數約佔26.8%。

就業趨勢

在過去40年中,就業模式發生了變化。

第一產業的勞動力佔比從1972-73年的74.3%下降到2011-12年的48.9%。

第二產業的勞動力佔比從1972-73年的10.9%上升到2011-12年的24.3%。

第三產業的勞動力佔比從1972-73年的14.8%上升到2011-12年的26.8%。

同樣,個體戶的比例也從1972-73年的61.4%下降到2011-12年的52%。

正式僱員的比例從1972-73年的15.4%上升到2011-12年的18%。

臨時工的比例從1972-73年的23.2%上升到2011-12年的30%。

在公共部門或其他企業工作並僱傭其他工人完成工作的工人被稱為正式工人。

另一方面,在第一產業(農民、農業工人)工作的人、小型企業主都是個體戶,不僱傭工人。他們被稱為非正式工人。

正式工人在印度僅佔勞動力總數的約6%,而其餘94%的勞動力是非正式工人。

在正式部門,只有21%的工人是女性。

另一方面,在非正式部門,約有31%的工人是女性。

印度的失業有多種型別。

印度經濟 - 基礎設施

導言

基礎設施是經濟發展不可或缺的工具,因為它為以下等支援性服務提供了便利:

- 交通運輸

- 航空

- 電信

- 電力供應

- 教育體系(研究與開發)

- 銀行體系

- 醫院

- 貿易等。

基礎設施不僅促進一個國家的經濟發展,而且提高了人民的生活整體質量。

最初,印度的基礎設施發展被視為印度政府的責任;然而,後來私營企業也參與進來,開始發展基礎設施,因為政府自身無力承擔整個發展。

儘管如此,印度很大一部分地區仍然缺乏基本的基礎設施。人們正在使用木材、牛糞餅和其他原始方法做飯。

約76%的印度人口飲用來自水箱、井、池塘等露天水源的水。

能源

能源是任何國家發展的重要因素。

印度有兩個能源來源。它們是:

- 商業能源

- 非商業能源

煤炭、石油和電力屬於商業能源。它們是可耗盡的和不可再生能源(水電除外);隨著使用而逐漸枯竭。

柴火、幹糞和農業廢棄物屬於非商業能源。這些可以直接從自然界獲得。它們本質上是可再生的。

那些可耗盡且只能使用一次的能源被稱為傳統能源。它們既可以是商業能源,也可以是非商業能源。

非常規能源的主要來源是:

- 太陽能

- 風能

- 潮汐能等。

由於印度是一個熱帶國家,因此擁有巨大的非常規能源潛力。

總髮電量的74%用於商業用途。

煤炭能源約佔總能耗的54%,石油能源約佔32%,天然氣約佔10%,水電約佔2%。

非商業能源——牛糞、柴火和農業廢棄物共同貢獻了約26%的總能耗。

電力是任何經濟發展的重要因素。研究表明,為了實現GDP 8%的增長率,電力供應需要每年增長12%。

火力發電約佔總髮電量的70%。

風能和水電共同貢獻了約16%的總髮電量。

核能僅貢獻了約2%;而全球平均水平為13%。

能源生產的挑戰

發電和用電方面存在許多挑戰。

印度的發電量與其實際需求量不符。

電力分配系統存在差異。

電力部門管理不善導致電力盜竊和分配損失。

私營部門在電力部門的貢獻非常有限。

高電價和停電是其他挑戰。

印度大部分電力來自火力發電,但能源(原材料,即煤炭)正在枯竭。

衛生部門

一個國家的健康狀況反映了其發展水平,即國家的整體發展水平。

衛生基礎設施的發展導致人力資源健康。而健康的人力資源確保了商品和服務生產效率的提高。

健康問題

應對印度衛生基礎設施挑戰是一項艱鉅的任務。

印度自獨立以來一直面臨的主要健康問題包括:

醫學教育,

藥品研發,

藥品摻假或假冒偽劣藥品,

醫務人員短缺等。

基礎設施薄弱(例如醫院、藥品、醫生、醫療裝置等短缺)

在印度,大約70%的醫院和60%的診所由私營部門運營。

他們為80%的門診患者和46%的住院患者提供治療。

政府已實施各種醫療保健政策和計劃以克服與健康相關的問題,但仍有很長的路要走。

印度醫學體系

印度醫學體系(ISM)——ISM將其下的六種治療體系整合在一起。它們如下:

- 阿育吠陀

- 瑜伽

- 錫達

- 尤納尼

- 自然療法

- 順勢療法

其他事實

印度的醫療基礎設施發展滯後;缺乏資金以及投資藥品研發方面的意願。

目前,印度約有70萬註冊從業人員、3167家ISM醫院和26000家診所。

一個國家的健康狀況通常根據一些指標進行評估,例如:

- 孕產婦死亡率

- 嬰兒死亡率

- 預期壽命

- 營養水平

此外,還考慮了非傳染性和傳染性疾病的現狀(以衡量健康狀況)。

印度政府將約8.2%的GDP用於衛生部門,與其他國家相比,這一比例非常低。

印度擁有約17%(人口)的世界總人口,但不幸的是,它承擔了約20%的全球疾病負擔(GBD)。

GBD是一個衡量因特定疾病過早死亡人數的指標。它還考慮了他們因疾病而處於“殘疾”狀態所花費的年數。

在印度,大多數人死於瘧疾、腹瀉和結核病等傳染病。

約50萬兒童死於水傳播疾病。

220萬兒童死於疫苗供應不足和營養不良。

儘管約70%的印度人口居住在農村地區,但農村地區僅佔醫院總數(包括私營和公立醫院)的五分之一。

每十萬人只有0.36家醫院,而城市地區每十萬人有3.6家醫院。這個數字相對較好,但即使這樣,從整體上看也仍然很差。

印度最貧困的20%的人口將約12%的收入用於醫療保健,而富人僅將2%的收入用於醫療保健。

婦女健康和男子健康之間存在巨大差異。

婦女遭受許多健康問題,並且由於缺乏醫療保健體系,她們中的大多數人只能聽天由命。

男女兒童之間的歧視是另一個重大問題;這是導致性別比例非常低的原因——940名女性/1000名男性(2011年人口普查)和927名女性/1000名男性(2001年人口普查)。

超過50%的15至49歲已婚婦女患有貧血和其他營養問題。令人驚訝的是,這是造成19%孕產婦死亡的原因。

墮胎(尤其是女嬰墮胎)也是印度孕產婦死亡的主要原因。

如上所述,人民的健康是國家發展象徵。除此之外,更好的健康是每個人的權利,需要得到妥善照顧。

下表顯示了商業能源消費份額(%):

| 部門 | 1953-54 | 1970-71 | 1990-91 | 2012-13 |

|---|---|---|---|---|

| 家庭 | 10 | 12 | 12 | 22 |

| 農業 | 1 | 3 | 08 | 18 |

| 交通 | 44 | 28 | 22 | 02 |

| 工業 | 40 | 50 | 45 | 45 |

| 其他 | 05 | 07 | 13 | 13 |

下表顯示了印度的公共衛生基礎設施:

| 專案 | 1951 | 1981 | 2000 | 2013-14 |

|---|---|---|---|---|

| 醫院 | 2,694 | 6,805 | 15,888 | 19,817 |

| 床位 | 1,17,000 | 5,04,538 | 7,19,860 | 6,28,708 |

| 診所 | 6,600 | 16,745 | 23,065 | 24,392 |

| 初級衛生保健中心 | 725 | 9,115 | 22,843 | 24,448 |

| 子中心 | - | 84,735 | 1,37,311 | 1,51,684 |

下表顯示了印度與其他國家相比的健康狀況(2012年):

| 指標 | 印度 | 中國 | 美國 |

|---|---|---|---|

| 嬰兒死亡率/千名活產 | 44 | 12 | 6 |

| 熟練接生員分娩(佔總數的百分比) | 67 | 96 | 99 |

| 完全免疫 | 72 | 99 | 99 |

| 醫療保健支出佔GDP的百分比 | 3.9 | 5.1 | 17.7 |

| 政府醫療保健支出佔政府總支出的百分比 | 8.2 | 12.5 | 20.3 |

| 私人醫療保健支出(%) | 86 | 79 | 22 |

印度經濟 - 農村發展

導言

印度約三分之二的人口居住在農村;因此,農村綜合發展將導致國家發展。

農村地區信貸和營銷

1969年,印度政府採取了社會銀行和多機構方法來滿足農村信貸的需求。

1982年,國家農業和農村發展銀行(NBARD)成立,成為管理農村地區金融活動的最高機構。

後來,許多計劃以及其他商業銀行、區域農村銀行、合作社和土地開發銀行為農村提供了低息信貸。

自助小組(SHG)也在改善農村人民的生活方面發揮著積極作用。

SHG在小額信貸計劃下向農村人民發放小額信貸。

農業營銷體系

農業營銷體系和不同的農產品被收集、儲存、加工、包裝、運輸、分級,並分發到全國各地。

近年來,出現了各種替代營銷渠道,農民可以直接將產品銷售給消費者並獲得更多收入。例如:

Apni Mandi覆蓋旁遮普邦、哈里亞納邦和拉賈斯坦邦地區。

Hadaspar Mandi覆蓋浦那地區。

Rythu Bazars覆蓋安得拉邦和特倫甘納邦地區(專門用於水果和蔬菜)。

Uzhavar Sandies覆蓋泰米爾納德邦地區。

除了所有這些(如上所述),許多快餐連鎖店也在運營。

生產活動多元化

許多人認為依賴單一職業是有風險的;因此,引入了多元化的概念,其目標是提供持續的生存手段和可持續發展。

除了農業之外,還引入了牲畜養殖、家禽和漁業等其他活動。

在“牛奶工程”下,農民可以根據不同的等級(基於質量)將其牛奶產量集中起來,並將其加工和銷售到城市中心。

漁業

印度漁業發展取得了長足進步。漁業進一步分為內陸漁業(佔64%)和海洋漁業(佔36%)。

漁業佔GDP總量的0.8%。

安得拉邦、西孟加拉邦、喀拉拉邦、古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦和泰米爾納德邦是主要的魚類產區。

漁民面臨許多問題,其中貧困和文盲是最常見的問題。

園藝

藥用植物、水果、蔬菜、堅果、種子、草藥、豆芽、蘑菇、藻類、花卉、海藻以及非食用作物(如草和觀賞樹木和植物)的栽培被稱為園藝。

園藝在印度經濟中發揮著重要作用,對國家GDP的貢獻約為6%。

印度是世界上第二大水果和蔬菜生產國。

有機農業

近年來,開展了宣傳和意識活動,使人們瞭解化肥和化學物質的破壞性影響。人們現在開始支援和推廣有機農業。有機農業的好處如下:

它恢復土壤肥力。

它保持食品的原始風味和營養價值。

它不會損害自然。

它增強了生態平衡。

雖然有機農業有其自身的缺點,但它在國內和國際市場上都具有更多優勢,因為它生產健康食品,並且是公認的可持續發展手段。

主要問題

農村發展道路上存在一些主要障礙。它們阻礙了發展程序。障礙如下:

識字率(尤其需要關注女性識字率)

職業培訓專案

公共衛生

衛生設施

土地改革

基礎設施發展,包括道路、電力、灌溉、營銷設施、農業進步和研究等。

貧困婦女銀行——在喀拉拉邦,在Kudumbashree運動(一項以婦女為中心的社群扶貧計劃)下,成立了一家面向貧困婦女的小額儲蓄銀行。

該銀行於1995年成立,旨在培養貧困婦女的儲蓄習慣。在很短的時間內,它就成為亞洲參與婦女和動員儲蓄方面最大的非正式銀行。 泰米爾納德邦農業婦女(TANWA)

TANWA是泰米爾納德邦啟動的一個專案,旨在培訓婦女掌握最新的農業技術。 國會議員模範村莊計劃(SAGY)

2014年10月,印度政府推出了一項計劃——SAGY,根據該計劃,議員需要從其選區(不屬於其配偶)中確定和選擇一個村莊,並將其發展成模範村莊。

印度經濟 - 貨幣與銀行

導言

貨幣是普遍接受的交換媒介。

沒有貨幣仲裁的經濟交換稱為易貨交換。

在大型經濟體中,易貨交換變得極其困難,因為人們在尋找合適的交換盈餘的人時需要承擔高昂的成本。

貨幣也充當方便的記賬單位。所有商品和服務的價值都可以用貨幣單位表示。

貨幣不會腐爛,其儲存成本也相當低。它也隨時隨地為任何人所接受。因此,貨幣可以作為個人的價值儲存手段。

除了貨幣之外,任何資產也可以作為價值的儲存手段。例如,房地產、貴金屬、牲畜、股票等。

人們持有貨幣的主要原因有兩個,如下所示:

- 交易動機

- 投機動機

債券是指承諾在一定時期內提供未來貨幣收益流的票據。

對貨幣的投機需求與利率成反比。

如果經濟中貨幣供應量增加,人們用這筆額外的貨幣購買債券,那麼:

- 債券需求量將上升

- 債券價格將上漲,並且

- 利率將下降

貨幣的形式

公眾在商業銀行持有的儲蓄賬戶和活期存款餘額也被視為貨幣。這些存款被稱為活期存款。

為特定時期固定,且只能在到期時提取的存款稱為定期存款。

每張貨幣紙幣上都印有印度儲備銀行行長的承諾,即如果有人將該紙幣交至印度儲備銀行或任何其他商業銀行,印度儲備銀行將負責給予該人相當於紙幣和硬幣面值等值的購買力。

貨幣紙幣和硬幣被稱為法定貨幣。它們不像金銀幣那樣具有內在價值。它們也被稱為法定支付手段,因為任何公民都不能拒絕將其用於任何交易結算。

活期存款(支票)可以被任何人拒絕作為支付方式。它們不是法定支付手段。

印度儲備銀行

印度儲備銀行不僅充當商業銀行的銀行,還充當印度政府和各邦政府的銀行。

在印度,貨幣紙幣由印度儲備銀行(RBI)發行,印度儲備銀行是印度的貨幣當局;但是,硬幣由印度政府發行。

當印度儲備銀行為了增加或減少經濟中高能貨幣的存量而向公眾購買或出售政府債券時,這被稱為公開市場操作。

銀行利率是指印度儲備銀行在商業銀行儲備不足時向其貸款的利率。

如果現金準備金率(CRR)和法定流動性比率(SLR)增加或減少,那麼會導致貨幣乘數和經濟中貨幣供應量的減少或增加。

貨幣供應量

在特定時間點流通於公眾手中的貨幣總量稱為貨幣供應量。

根據印度儲備銀行的說法,貨幣供應量有四種替代性衡量標準,分別稱為M1、M2、M3和M4。

M1 = CU + DD

CU指的是公眾持有的貨幣,DD指的是商業銀行持有的淨活期存款。

M2 = M1 + 郵政儲蓄存款。

M3 = M1 + 商業銀行的定期存款。

M4 = M3 + 郵政儲蓄機構的總存款(不包括國家儲蓄債券)。

M1和M2被稱為狹義貨幣,M3和M4被稱為廣義貨幣。

M3是貨幣供應量最常用的衡量標準。它也被稱為總貨幣資源。

如果其任何組成部分(如CU、DD或定期存款)的價值發生變化,貨幣供應量也將發生變化。

其他事實

貨幣存款比率(CDR)是指公眾持有貨幣與持有銀行存款的比率。

準備金存款比率(RDR)是指商業銀行將其總存款中用於準備金的比例。

現金準備金率(CRR)是指銀行必須在印度儲備銀行存入的存款。

法定流動性比率(SLR)要求銀行將其總活期存款和定期存款的一定比例以規定的流動資產形式持有。

當商業銀行儲備不足時,可以以銀行利率從印度儲備銀行借款。較高的銀行利率使得從印度儲備銀行借款變得成本高昂。

銀行向存款人提供的利率稱為借款利率,銀行將其儲備借給投資者的利率稱為貸款利率。

借款利率和貸款利率之間的差額稱為利差。

一個人的信用度由其當前資產或其可以提供的抵押品(為償還貸款而抵押的擔保)來判斷。

印度儲備銀行(即該國貨幣當局)的總負債稱為貨幣基礎或高能貨幣。

高能貨幣包括公眾持有的貨幣和商業銀行的準備金,其中包括庫存現金和銀行在印度儲備銀行的存款。

全國所有商業銀行持有的存款總額遠大於其準備金的總規模。如果全國所有商業銀行的所有賬戶持有人都希望同時提取其存款,那麼銀行將沒有足夠的資金來滿足每個賬戶持有人的需求,並且會出現銀行倒閉的情況。

在混合經濟中,政府發揮著重要作用。

在某些方面,政府擁有排他性權利,例如國防、道路、政府行政等(這些被稱為公共產品)。

政府的配置職能涉及政府機構提供公共產品和服務。

政府透過其稅收和支出政策,試圖以一種被認為公正和公平的方式實現家庭個人收入的分配。它對富人徵稅,並制定有利於窮人的計劃。

根據印度憲法第112條,中央政府需要在議會面前提交年度財務報表。它是在每個財政年度(從4月1日至3月31日)內,關於印度政府預計收入和支出的報表。

年度財務報表也是主要的預算檔案,通常被稱為預算報表。其中包含以下不同型別的預算:

- 經常預算

- 資本預算

經常預算說明了:

政府的經常性(現行)收入和

可以用這些收入支付的經常性支出。

經常性收入是指政府不可贖回的收入,即政府不能從其收回。

經常性收入分為:

稅收收入。

非稅收收入。

稅收收入包括中央政府徵收的稅收和其他稅款的收入。

稅收收入進一步分為直接稅(直接從個人徵收的所得稅)和間接稅(對國內商品和產品徵收的稅)。

公司所得稅在經常性收入中所佔比例最大,其次是所得稅。

中央政府的非稅收收入主要包括:

中央政府貸款產生的利息收入。

政府投資產生的股息和利潤。

政府提供的服務產生的費用和其他收入。

外國政府和國際組織提供的現金贈款。

另一方面,經常性支出主要包括:

政府部門和各種服務的正常運作所產生的費用。

政府債務產生的利息支付。

給予各邦政府和其他方的贈款。

預算檔案將總支出分為計劃支出和非計劃支出。

計劃經常性支出包括中央計劃(五年計劃)和中央對各邦和直轄區計劃的援助。

非計劃支出包括利息支付、國防服務、補貼、工資和養老金。

補貼是重要的政策工具,旨在促進社會福利。

資本預算是對中央政府資產和負債的核算;它考慮了資本的變化。

資本賬戶進一步分為以下幾類:

- 資本收入

- 政府的資本支出。

資本收入包括政府的所有收入,這些收入會產生負債或減少金融資產。

資本賬戶的主要專案是政府從以下方面獲得的貸款:

公眾,被稱為市場借款。

印度儲備銀行和商業銀行。

通過出售國庫券獲得的其他金融機構。

外國政府和國際組織提供的貸款。

中央政府發放貸款的回收。

資本賬戶的其他一些專案包括:

小額儲蓄——例如郵政儲蓄賬戶、國家儲蓄債券等)。

公積金和從國有企業(PSU)出售股份中獲得的淨收入。

資本支出包括政府的支出,這些支出導致了實物或金融資產的創造或金融負債的減少。

資本支出的例子如下:

土地、建築物、機器、裝置的購置,股份投資以及

中央政府對各邦和直轄區政府、國有企業和其他方的貸款和墊款。

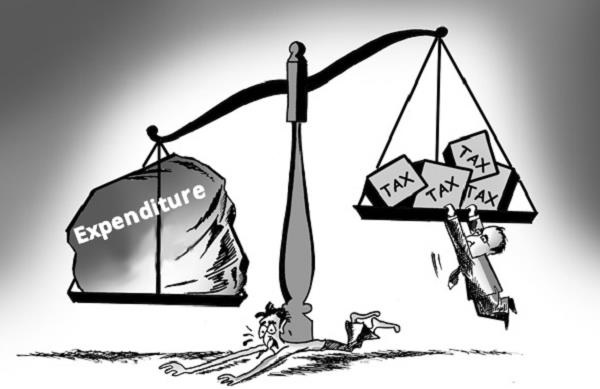

當政府支出超過其透過收入獲得的收入時,被稱為預算赤字。

經常性支出與經常性收入之間的差額稱為經常性赤字。

政府總支出與其不包括借款的總收入之間的差額稱為財政赤字。

經常性赤字佔財政赤字的比例增長表明政府支出質量下降,資本形成減少。

可以透過增加稅收和/或減少支出來減少政府赤字。

如果公共債務減少了產出的未來增長,那麼它就是沉重的負擔。

我們所有人都是消費者,因為我們都會去市場購買產品;無論我們購買20盧比的鹽還是50000盧比的智慧電視,這一點都是一樣的。

賣家向消費者提供優質產品既是法律義務也是道德義務,消費者有權購買優質產品。

為了保護消費者權益,已經實施了各種法律、規則和法規。

提供劣質、篡改、摻假或偽造的產品侵犯了消費者權益。這可能導致法律訴訟,賣家/生產商可能需要支付鉅額賠償。

印度的消費者運動作為一種“社會力量”,起源於保護和促進消費者利益,抵制不道德和不公平的貿易行為的必要性。這場運動旨在打擊諸如以下的不良行為:

- 食品嚴重短缺。

- 黑市交易。

- 食品和食用油摻假。

- 囤積等。

在印度政府頒佈1986年《消費者保護法》(COPRA)之後,消費者權益得到了法律認可。

COPRA規範所有商業行為並確保消費者權利。

如果生產商/賣家行為不端並對任何消費者造成損害,則消費者可以行使權利要求賠償。如果賣家不願意支付賠償金,受損消費者可以在消費者法院提起訴訟。

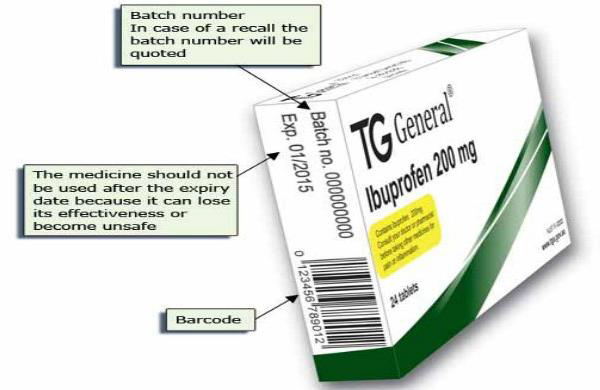

根據法律,所有生產商和賣家都有義務提供各自產品的全部詳細資訊。例如,在藥瓶上,您可以找到生產日期、成分、生產商詳細資訊、有效期等。(如下面的圖片所示)。

消費者有權瞭解他們購買的產品的資訊(知情權)。

如果消費者發現藥劑師給他的藥物已經過期或為假冒產品,則可以對藥物賣家採取法律行動。

印度政府於2005年頒佈了《資訊權法》,以確保公民能夠獲取公共資訊。

《資訊權法》是一套全面的規則和指南,確保並向(相關)公民提供有關政府部門運作的所有(詢問/所需)資訊。

相關部門(您提出查詢的部門)有義務在特定時間內提供所需資訊(您所詢問的資訊);他們不能忽視您的查詢。

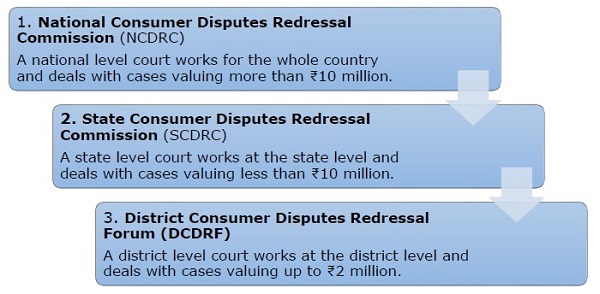

您可以提起消費者爭議解決案件的地方分為三個級別:

如果您的案件價值低於200萬,並且您對DCDRF的判決不滿意;您可以進一步向州級法院提起上訴,依此類推。

作為消費者,您必須充分了解您的權利;為此,您需要獲取知識和技能,成為一名知情消費者。

每年12月24日被定為“全國消費者日”,因為1986年《消費者保護法》是在這一天頒佈的。

儘管COPRA已經頒佈多年,但仍有數十萬人無法行使自己的消費者權利;他們正在遭受剝削。

許多消費者不知道自己的(消費者)權利,但也存在許多其他原因,例如腐敗、違規操作、消費者疏忽等。

另一方面,在許多地方,賣家既不提供所購商品的憑證(收據),買家(消費者)也不索取;收據支援訴訟。

提起訴訟,必須持有購買收據;每次購買商品時,都必須索取正確的購買收據。

為了克服這種情況,消費者需要自我更新,參與並爭取自己的權利。

作為一名負責任的消費者,也應該讓其他人意識到這一點;這是在民眾中普及意識的最佳方式。

1991年是印度經濟史上的一個里程碑年份。印度經濟政策(在這一年)發生了翻天覆地的變化。

1991年,印度遭受了巨大的經濟危機,這場危機無法控制,情況正在逐漸惡化;結果,日常用品價格上漲嚴重打擊了民眾。

由於外匯儲備下降,國際收支危機成為國家面臨的主要挑戰。

這場危機的根源是自1980年以來出口的長期下降。當我們進口一些產品(例如石油)時,我們需要用美元支付,而這些美元是通過出口我們的產品賺取的。

另一方面,政府的收入不足以解決問題;政府透過稅收穫得的收入不足。

印度從國際復興開發銀行(IBRD),即世界銀行和國際貨幣基金組織(IMF)借款70億美元,條件是放鬆經濟政策,為印度的國際貿易敞開大門。

從20世紀80年代後期至今,見證了重大的改革。這些改革可以分為兩類:

- 穩定措施。

- 結構性改革政策。

穩定措施屬於短期性質,旨在透過維持充足的外匯儲備來控制危機局面。

結構性改革政策是長期政策,旨在透過提高國際競爭力和消除僵化和其他限制性障礙來改善整體經濟狀況。

在1991年的自由化政策下,許可證和程式、技術進口、資本貨物進口領域發生了許多變化,同時伴隨著合理的公共投資率,以及透過進口數量限制和高關稅率,對國內產業幾乎完全進行保護,使其免受國際競爭。

工業許可證制度幾乎被廢除,除了捲菸、酒精、危險化學品、電子、航空航天、藥品和製藥以及工業炸藥等少數行業。

國防裝備、原子能發電和鐵路等特定行業完全保留在公共部門。

有一些行業被政府賦予了自行設定產品價格的自由。

金融部門,包括銀行、證券交易所運作和外匯市場,一直受到印度儲備銀行(RBI)的監管和控制,但該政策帶來了變化,許多金融機構被賦予了自行做出並非全部,而是部分重大財務決策的自由。

許多外國機構投資者(FII),包括商業銀行、養老基金、共同基金等,被允許投資印度金融市場。

稅收政策和公共支出政策統稱為財政政策。

稅收分為兩部分——直接稅和間接稅。

直接稅是對個人和企業收入徵收的稅收。自由化後,直接稅的份額正在下降。

對商品徵收的稅收稱為間接稅。

外匯市場也進行了改革,這有助於解決國際收支危機。

貿易和投資政策改革提高了工業部門的國際競爭力。

為了保護國內產品和產業,政府過去常常透過保持高關稅來對進口實施數量限制。這項政策現在也經歷了改革。

進口許可證已取消;但是,對危險和環境敏感行業仍然有效。

數量限制已於2001年4月完全取消。

出口關稅也已取消,以提高印度商品在國際市場上的競爭地位。

私有化意味著為曾經保留給政府的部門和產業敞開大門。這也包括將國有企業出售給私營公司。

政府公司透過以下方式轉變為私營公司:

政府退出所有權和管理,或者

將國有企業出售給私營公司。

將政府企業的部分股權出售給公眾稱為私有化。

此外,為了提高某些國有企業的效率,政府賦予了它們自主做出管理決策的權力。一些備受推崇的行業被授予了“馬哈拉特納”、“納瓦拉特納”和“米尼拉特納”的地位。

馬哈拉特納包括印度石油公司和印度鋼鐵管理局。

納瓦拉特納包括印度斯坦航空有限公司和馬哈納加電話尼加姆有限公司。

米尼拉特納包括Bharat Sanchar Nigam Limited、印度機場管理局和印度鐵路餐飲和旅遊公司。

由於資訊科技的先進發展,許多服務現在正在被外包。例如:

- 業務流程外包(BPO)

- 基於語音的業務流程

- 記錄儲存

- 銀行服務

- 會計

- 電影剪輯

- 音樂錄製

- 書籍寫作

- 研究和編輯等。

全球化幫助了許多印度公司在國際市場上發展壯大。它導致印度公司在世界不同國家開設分支機構。例如,ONGC Videsh在16個國家開展業務,塔塔鋼鐵在26個國家開展業務,HCL在31個國家開展業務。

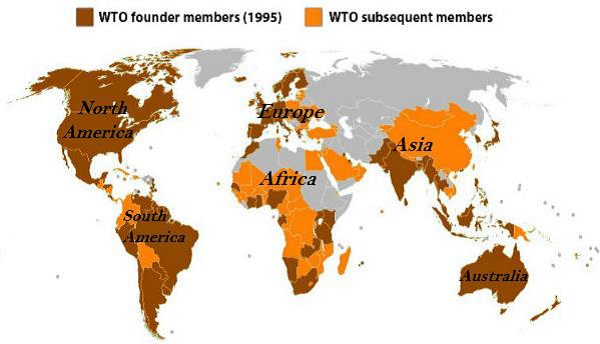

WTO成立於1995年。

它之前是1948年成立的關貿總協定(GATT),當時有23個成員國參與其中。

這是一個多邊貿易協定,其目標是在國際市場上為所有國家提供平等的貿易機會。

WTO 協議涵蓋貨物和服務,旨在透過消除各種關稅(在不同國家)和非關稅壁壘為所有人提供平等的機會。

作為 WTO 成員,印度也遵循 WTO 的協議。

1991 年改革後,農業部門出現下降;工業部門出現波動,服務部門出現顯著增長。

外國直接投資 (FDI) 和外國機構投資 (FII) 從大約 1 億美元(1990-91 年)增加到 4670 億美元(2012-13 年)。

儘管在全球化政策下,國際市場對所有人開放,並且所有人都有平等的機會;然而,一些經濟學家認為這對發達國家更有利。

發展中國家的當地產業也面臨著許多問題,因為它們現在必須與外國公司競爭。

發展中國家仍然無法進入發達國家的本地市場。

1991 年以來,印度政府每年設定一定數量的私有化目標;2013-14 年,目標約為 56000 億盧比,但僅實現了約 26000 億盧比的目標。

在現代世界,大多數經濟體都是“開放經濟”,原因如下:

市場聯絡——這意味著消費者和企業都有機會在國內和外國商品之間進行選擇。

金融市場聯絡——這意味著投資者有機會在國內和外國資產之間進行選擇。

要素市場聯絡——這意味著企業可以選擇生產地點,工人可以選擇工作地點。

對外貿易總額(即出口+進口)佔 GDP 的比例是衡量經濟開放程度的常用指標。

每個國家都有自己的貨幣,在國際市場上,有數百種貨幣,其價值各不相同;因此,國際貨幣體系已建立起來以處理這些問題並確保國際交易的穩定性。

國際收支 (BoP) 記錄了一定時期內(通常為一年)一國居民與世界其他地區之間在貨物、服務和資產方面的交易。

經常賬戶記錄貨物和服務的出口和進口以及轉移支付。

當出口大於進口時,稱為貿易順差;當進口大於出口時,稱為貿易逆差;貨物出口和進口的差額稱為貿易平衡。

匯率是指一種貨幣兌換另一種貨幣的比率。

雙邊名義匯率是指一種貨幣對另一種貨幣的匯率,它們是名義的,因為它們以貨幣來表示匯率,例如,一英鎊或一美元等於許多盧比。

實際匯率通常被視為衡量一個國家國際競爭力的指標。

在浮動匯率制度(也稱為自由浮動匯率)下,匯率由市場力量——供求關係決定。

在浮動匯率下,外匯價格的變化被稱為貨幣貶值或貨幣升值。

管理浮動匯率制是浮動匯率制(浮動部分)和固定匯率制(管理部分)的混合體。

管理浮動匯率制,也稱為骯髒浮動,是指中央銀行干預買賣外幣以試圖緩和匯率波動,只要他們認為這種行動是合適的。因此,官方儲備交易不等於零。

在金本位制下,每個參與國都承諾保證其貨幣以固定價格自由兌換成黃金,這意味著居民可以自由地以固定價格將其國內貨幣兌換成另一種資產(黃金),這種資產可用於所有國際支付。

金本位制使得每種貨幣都能夠以固定價格兌換成任何其他貨幣。

1967 年,透過在 IMF 建立特別提款權 (SDR)(也稱為“紙黃金”)來消除黃金,目的是增加國際儲備。

在封閉經濟中,對國內商品的需求有三個來源。這些來源如下:

- 消費 (C)

- 政府支出 (G)

- 國內投資 (I)

封閉經濟 = C + G + I。

另一方面,在開放經濟中,出口和進口是衡量經濟的額外因素。

外國收入的增加會導致出口增加。這反過來又增加了國內產出並改善了貿易平衡。

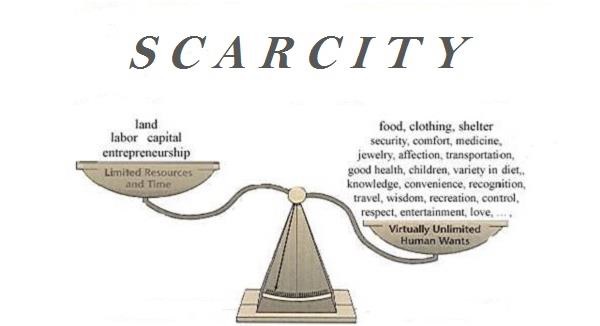

需求是人類生存所需的基本物品。並且,生產商品和服務是為了滿足這些基本需求。每個人都以某種方式參與商品和服務的生產。

由於資源有限;因此,資源配置和商品和服務最終組合的分配是我們社會的基本經濟問題。

我們社會的基本經濟活動是商品和服務的生產、交換和消費。

如果生產不能滿足需求,就會導致短缺。

這些問題可以透過與個人(其需求需要得到滿足)進行個人討論(如市場中所做的那樣)或由中央當局(即中央政府)發起的計劃方法來解決。

根據特徵,經濟分為兩種型別。它們是:

- 計劃經濟

- 市場經濟

在計劃經濟中,政府或中央當局計劃並決定經濟中所有重要活動。

另一方面,在市場經濟中,所有經濟活動都由市場計劃和組織。

在經濟學中,市場是一個促進人們自由互動並確保經濟活動順利進行的機構。因此,市場基本上是一個人們可以互相交換產品的地方。

在經濟學中,市場是調節和管理商品需求和價格的地方。例如,隨著產品需求的上升,該產品的價格也會上升。

在當今世界,大多數國家都實行混合經濟;這是一種經濟制度,將經濟計劃與政府幹預和市場相結合。在這裡,政府進行干預並做出重要決策。市場被賦予部分自由來做出決策,這將有利於市場和經濟。

印度在獨立後採用了混合經濟政策。1948 年,印度首次宣佈自己為混合經濟體。

實證經濟分析描述了經濟的不同機制是如何運作的。

規範經濟分析是對為了實現特定目標應該採用哪些經濟機制的研究。

經濟學大致分為兩類。它們是:

- 微觀經濟學

- 宏觀經濟學

微觀經濟學主要描述不同商品和服務市場中個體經濟主體的行為,並試圖弄清商品和服務的價格和數量是如何透過市場中不同個體的互動來決定的。

微觀經濟學回答的主要問題是:

經濟體的總產出水平是多少?

總產出是如何決定的?

總產出如何隨著時間的推移而增長?

經濟體的資源(例如勞動力)是否得到充分利用?

資源失業的原因是什麼?

為什麼價格會上漲?

另一方面,宏觀經濟學透過關注總量指標(如總產出、就業和總價格水平)來描述整個經濟。

宏觀經濟學是一個更廣泛的概念;它談論的是一個國家的整個經濟。例如:

- GDP 增長

- 印度穀物總產量

- 2014 年出口總額

- 失業

- 通貨膨脹等

在一個國家的經濟中,公司所有商品和服務的產出水平往往會一起變動。例如,如果糧食作物的產量正在增長,則通常伴隨著工業品產量水平的上升。

不同商品和服務的價格通常會同時上漲或下跌。我們還可以觀察到,不同生產單位的就業水平也會同時上升或下降。

宏觀經濟學簡化了對一個國家的總產出和就業水平如何與價格、利率、工資率、利潤等屬性(稱為“變數”)相關的分析。

當這些屬性開始快速變化時,例如當價格上漲(在所謂的通貨膨脹中)或就業和生產水平下降(走向蕭條)時,所有單個商品的這些變數的變動方向通常與整個經濟的總量指標相同。

經濟體中所有型別的商品分為三個主要部分:

- 農產品

- 工業品

- 服務

此外,宏觀經濟學試圖分析這些不同商品的個體產出水平、價格和就業水平是如何決定的。

經濟主體是指那些對一個國家經濟產生影響的個人或機構。例如:

決定消費量的消費者。

決定生產水平的生產者。

其他主體,如政府、銀行等,決定不同的政策。

亞當·斯密,現代經濟學之父,曾提出,如果每個市場的買家和賣家在做決策時只遵循自己的自身利益,那麼經濟學家就不需要再單獨考慮整個國家的財富和福利。

宏觀經濟政策通常由國家本身或法定機構(如印度儲備銀行、印度證券交易委員會等)控制和運作。

根據約翰·梅納德·凱恩斯(《就業、利息和貨幣通論》的作者),

所有願意工作的勞動者都將找到工作,所有工廠都將滿負荷運轉

。1929年大蕭條後,經典的和傳統的(凱恩斯)思想發生了改變。

提高企業或公司的生產能力的支出稱為投資支出。

資本主義經濟的特徵包括:

它以僱傭勞動和生產資料的私有制為基礎。

在這裡,生產的大部分投入和產出都是透過市場供應的(即它們是商品),並且基本上所有的生產都採用這種模式。

勞務的買賣以工資率進行。

資本主義國家是指主要由資本主義企業或多個企業家進行生產活動的國家。

土地、勞動力和資本是資本主義經濟中的關鍵生產要素。

利潤是企業在支付土地和建築物租金以及支付工人或勞動者工資後剩餘的收入部分。

一個國家及其人民在一段時間內取得的經濟增長,是以環境為代價的。

由於各種經濟活動——工業活動、採礦活動和基礎設施發展等,環境受到了嚴重破壞。

可持續發展是當務之急。它有可能應對環境和經濟的挑戰。

所有生物和非生物因素共同構成環境。

所有生物,如動物、人類、植物、鳥類、昆蟲以及所有其他單細胞和多細胞生物都是生物因素。

所有其他非生物,如空氣、水、土地等都是非生物因素。

環境在生活的各個方面都發揮著重要作用。環境的貢獻是多方面的:它提供資源(可再生和不可再生資源)。

它有吸收廢物的能力。

它提供多樣性,這對維持生命至關重要。

它提供審美服務。

環境具有承載能力,即它再生某些型別的資源,前提是開發率低於再生率;如果開發率提高,資源就會枯竭。

環境有排出雜質(環境中的各種汙染)的能力;它有有限的能力(吸收能力);因此,如果汙染率超過淨化率,那麼它就對環境構成威脅(即環境危機)

環境危機造成了許多問題,例如全球範圍內的臭氧層耗竭和全球變暖。

環境對人們的生活和生存有重大影響;它可能導致健康問題、自然災害(洪水、地震、乾旱等)。

印度擁有豐富的自然資源(可再生和不可再生資源)。

人口的指數增長導致自然資源的過度開發,從而威脅到環境。

印度資源開發中的一些問題包括:

- 水汙染

- 空氣汙染

- 土地退化

- 森林砍伐

- 荒漠化,

- 野生動物滅絕等。

印度人均森林面積約為0.08公頃,而需求為0.47公頃。

印度擁有全球約17%的人口和20%的動物總量,而其地理面積僅佔全球的2.5%。

印度機動車數量從1951年的30萬輛增加到2003年的6.7億輛。

機動車輛的使用是印度空氣汙染的主要來源之一。

印度中央汙染控制委員會(CPCB)已確定了17類汙染行業。

環境危機也導致經濟危機。

聯合國環境與發展大會(UNCED)採納了“可持續發展”的概念。

可持續發展被定義為

既滿足當代人的需求,又不損害後代滿足其自身需求的能力的發展

。布倫特蘭委員會建議,滿足未來的需求取決於我們在今天做出決策時,在多大程度上平衡社會、經濟和環境目標或需求。

利用非常規能源(如水力發電、風力發電、地熱能、潮汐能等)是保護環境的最佳策略之一。

在印度農村,仍有相當多的人使用木材和其他生物質產品做飯,這對環境有很大的負面影響,因為這個過程涉及到砍伐樹木;因此,為他們提供液化石油氣作為替代策略將有助於拯救環境。

推廣使用壓縮天然氣(CNG)作為機動車燃料是另一種重要的替代方案。

太陽能非常方便使用;可以為單個家庭也為大型工廠建立太陽能發電廠。

推廣傳統知識實踐也有利於環境,也有利於人類健康。

有機農業也需要大規模推廣,以改善環境狀況,因為保護環境是可持續發展的主要目標。

汙染控制委員會——中央汙染控制委員會(CPCB)成立於1974年,旨在解決環境問題,特別是水汙染和空氣汙染。

CPCB負責調查、收集和提供與全國水汙染、空氣汙染和土地汙染相關的資訊。它還為汙水/工業廢水和各種工業汙染物的排放設定標準。

印度經濟 - 政府預算

導言

年度財務報表

經常預算

經常性收入

經常性支出

資本預算

資本收入

資本支出

預算赤字

印度經濟 - 消費者權益

導言

消費者運動

消費者權利

消費者法院

問題

印度經濟 - 改革

導言

自由化

私有化

全球化

全球化是一個複雜的現象,它是世界經濟一體化和貿易相互依存的結果。

世界貿易組織(WTO)

改革時期之後

西里西拉悲劇——電力部門改革提高了電價,這對特別是小規模工業的工人產生了嚴重影響。

例如,特倫甘納邦的一個城鎮西里西拉以其動力織布紡織業而聞名。在這裡,工人的工資與產量直接相關。在這種情況下,停電會對工人的工資產生直接影響。這常常導致工人自殺。

印度經濟 - 開放

導言

開放經濟的特徵

金本位制

封閉經濟與開放經濟

印度經濟 - 微觀經濟學

導言

經濟型別

印度經濟 - 宏觀經濟學

導言

商品型別

經濟主體

資本主義經濟

印度經濟 - 可持續發展

導言

環境的重要性

主要問題

全球變暖

全球變暖是人類對環境造成的影響,在此影響下,低層大氣溫度正在升高。

在過去的兩個世紀裡,由於工業活動增加、化石燃料燃燒、森林砍伐等,一些溫室氣體(即二氧化碳、甲烷、CH4等)的排放量已超過環境的吸收能力。溫室氣體增加量擾亂了熱量收支迴圈;結果,低層大氣溫度正在上升。

全球變暖的主要後果包括:極地冰川融化、海平面上升、沿海洪水、各種生物滅絕、生態失衡、自然災害等。

為了遏制這種令人擔憂的趨勢,國際社會做出了努力。這方面的第一次嘗試是京都議定書,它是1997年在日本京都舉行的聯合國會議的結果。京都議定書設定了透過減少全球溫室氣體排放來控制全球變暖影響的引數。

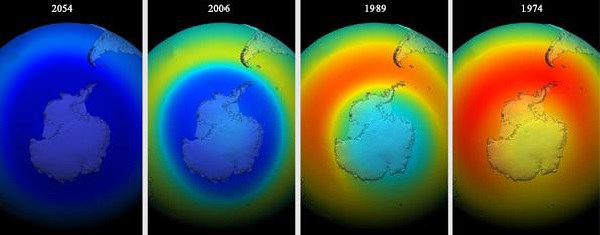

臭氧層破壞

臭氧層破壞是指臭氧層減少的現象。臭氧層是平流層中臭氧(O3)的一個層,它過濾太陽的紫外線,保護我們免受許多疾病的侵害,包括皮膚癌、白內障和曬傷。

但是,由於過度排放氯氟烴(CFCs),它用作空調和冰箱中的製冷劑,或用作氣溶膠推進劑,以及溴氟烴(哈龍),用作滅火劑,臭氧層正在減少(如上圖所示——跨越一段時間)。

蒙特利爾議定書的產生是為了限制使用CFC化合物以及其他消耗臭氧層物質,包括四氯化碳、三氯乙烷(甲基氯仿)和哈龍(溴化合物)。

可持續發展

恰佩科或阿皮科運動

恰佩科的意思是“擁抱”。這場運動是由…發起的一場類似的運動,被稱為“阿皮科”,在卡納塔克邦(印度南部的一個邦)西爾西地區的薩爾卡尼叢林中發起。