- 印度經濟教程

- 印度經濟 - 首頁

- 印度經濟 - 導言

- 印度經濟 - 規劃

- 印度經濟 - 部門

- 印度經濟 - 人口統計

- 印度經濟 - 人力資源

- 印度經濟 - 國民收入

- 印度經濟 - 貧困

- 印度經濟 - 食品安全

- 印度經濟 - 就業

- 印度經濟 - 基礎設施

- 印度經濟 - 農村發展

- 印度經濟 - 貨幣與銀行

- 經濟 - 政府預算

- 印度經濟 - 消費者權益

- 印度經濟 - 改革

- 印度經濟 - 開放

- 印度經濟 - 微觀經濟學

- 印度經濟 - 宏觀經濟學

- 經濟 - 可持續發展

- 印度經濟有用資源

- 印度經濟 - 線上測驗

- 印度經濟 - 線上測試

- 印度經濟 - 快速指南

- 印度經濟- 有用資源

- 印度經濟 - 討論

印度經濟 - 國民收入

介紹

一個國家的經濟財富或福祉不僅取決於資源的擁有,還取決於資源的最優利用更為重要。

消費者可以指個人或企業,他們為了個人使用或工業或家庭使用而購買商品和服務。

當商品用於進一步生產時,它們會失去其原始特徵並轉變為其他商品。

旨在用於最終用途並且不會經過更多生產或轉換階段的物品稱為最終產品或最終產品。

在家做飯不是經濟活動,因為家庭烹飪的食物不會在市場上出售,但當在餐館為顧客烹飪同樣的食物時,它就變成了經濟活動。

商品型別

由最終消費者購買和消費的商品和服務稱為消費商品或消費品。例如,布料、鞋子、鋼筆等。

耐用品,在生產過程中使用,如工具、機器和工具,也稱為最終產品,因為它們在生產時不會改變自身。

電視機、汽車或家用電腦等商品也是耐用品,由最終消費者使用。這些商品也稱為耐用消費品。

用作其他商品生產的原材料或投入的商品稱為中間產品。這些不是最終產品。例如,用於製造椅子的塑膠,用於製造車輛的鐵和鋼等。

計算國民收入

貨幣是計算經濟體中生產的所有最終商品和服務的總量的共同計量手段。

最終商品和服務的價值計算不考慮中間產品的價值。

折舊是指固定資產由於正常磨損而導致的價值下降。

淨投資 = 粗投資 - 折舊。

經濟體中生產的最終總產出包括消費品和服務的產出以及資本品的產出。

更復雜和更重的資本品提高了勞動者生產商品的能力。例如,傳統織工需要幾個月才能織一條紗麗,但使用現代機器,一天可以生產數千件服裝。

在商品和服務的生產過程中,主要有四種貢獻型別:

人力勞動做出的貢獻(報酬,也稱為工資);

資本做出的貢獻(報酬,稱為利息);

企業家精神做出的貢獻(即利潤);以及

固定自然資源/土地做出的貢獻(報酬,稱為租金)。

在一個簡單的經濟體中,家庭對經濟體商品和服務的總消費等於經濟體中企業生產的商品和服務的總支出。

經濟體系中沒有洩漏,因為在簡單的經濟體中,我們假設沒有政府;在沒有政府的地方,沒有納稅,沒有進出口,並且國內經濟是封閉經濟。

增加值,是用來表示企業在生產過程中做出的淨貢獻的術語。

重置投資始終與資本折舊相同。

如果我們在增加值中包含折舊,我們得到總增加值,當我們從總增加值中扣除折舊價值時,我們得到淨增加值。

企業從一年延續到下一年的成品、半成品或原材料的庫存稱為存貨。

企業一年記憶體貨的變化=企業一年內的生產-企業一年內的銷售。

企業的生產=增加值+企業使用的中間產品。

企業一年記憶體貨的變化=增加值+企業一年內使用的中間產品。

一段時間內發生的存貨變化稱為流量變數。

企業資本(如存貨)存量的增加稱為投資。

投資主要有三種類別:

企業一年記憶體貨價值的上升,這被視為企業進行的投資支出;

固定企業投資,定義為企業使用的機器、廠房和裝置的增加;以及

住宅投資,指的是住房設施的增加。

如果銷售意外下降,將會有存貨的意外積累,但如果銷售意外上升,將會有存貨的意外短缺。

總增加值 (GVA) = 企業銷售價值 + 存貨變化價值 - 企業使用的中間產品價值。

企業的淨增加值 = 總增加值 - 企業折舊。

企業的淨增加值 = 總增加值 - 企業折舊。

國民生產總值是經濟體中所有企業的淨增加值和折舊的總和。所有企業的淨增加值的總和稱為國民生產淨值(NDP)。

最終支出按以下賬戶計算:

企業生產的商品和服務的最終消費支出。

其他企業對企業生產的資本商品進行的最終投資支出。

政府對企業生產的最終商品和服務的支出。

企業透過在國外銷售其商品和服務獲得的出口收入。

根據支出法,GDP = 經濟體中企業獲得的所有最終支出的總和。

當政府支出超過政府獲得的稅收收入時,稱為預算赤字。

當進口支出超過出口收入時,稱為貿易逆差。

國民生產總值 = GDP + 國內生產要素在世界其他地區獲得的要素收入 - 世界其他地區的生產要素在國內經濟中獲得的要素收入。

如果我們從GNP中扣除折舊,我們得到的國民收入總量指標稱為國民生產淨值(NNP)。因此,NNP = GNP - 折舊。

家庭獲得的收入稱為個人收入。

個人收入 (PI) = 國民收入 - 未分配利潤 - 家庭支付的淨利息 - 公司所得稅 + 政府和企業對家庭的轉移支付。

個人可支配收入 (PDI) = 個人收入 - 個人所得稅 - 非稅收支付。

國民可支配收入 = 按市場價格計算的國民生產淨值 + 世界其他地區的其他經常轉移支付。

私人收入 = 歸屬於私營部門的國內生產淨值的要素收入 + 國債利息 + 國外淨要素收入 + 政府的經常轉移支付 + 世界其他地區的其他淨轉移支付。

實際GDP按商品和服務的固定價格(基年價格)計算;另一方面,名義GDP按商品和服務的現行價格計算。

在計算當年實際和名義GDP時,產量固定不變。

名義GDP與實際GDP的比率稱為價格指數,也稱為GDP平減指數。

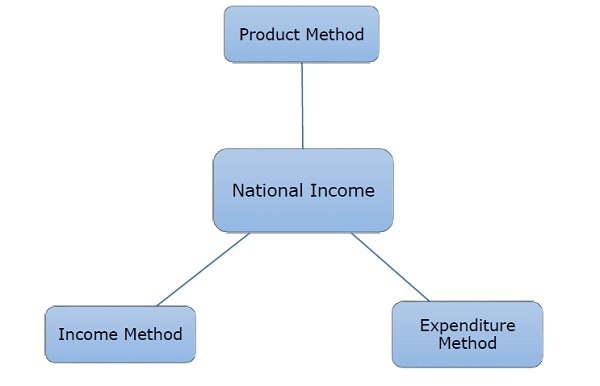

衡量國民收入的方法

估計國民收入的方法多種多樣。方法如下:

在產品法中,國民收入是根據商品和服務的流量來衡量的。我們計算一年內經濟體中生產的所有最終商品和服務的貨幣價值。

在支出法中,國民收入是作為支出的流量來衡量的。政府消費支出、固定資本形成總額(政府和私人)以及淨出口(出口-進口)。

在收入法中,國民收入是作為要素收入的流量來衡量的。生產要素一般有四種:

- 勞動(獲得工資/薪金)

- 資本(獲得利息)

- 土地(獲得租金)

- 企業家精神(獲得利潤作為報酬)