- 環境學教程

- 環境學 - 首頁

- 環境

- 生態系統

- 生態系統的分類

- 生態系統的功能

- 生態金字塔

- 生態系統中的能量流動

- 自然資源

- 水資源

- 礦產資源

- 土地資源

- 能源資源

- 生物多樣性

- 生物多樣性熱點地區

- 生物多樣性面臨的威脅

- 生物多樣性的保護

- 汙染與控制

- 空氣汙染

- 水汙染

- 噪聲汙染

- 土壤汙染

- 固體廢物管理

- 危險廢物管理

- 廢水管理

- 全球環境問題

- 臭氧層破壞

- 森林砍伐與荒漠化

- 國際協議

- 政策與法規

- 空氣、水和森林法

- 環境影響評價

- 邁向可持續未來

- 環境學資源

- 環境學 - 快速指南

- 環境學 - 資源

- 環境學 - 討論

環境學 - 快速指南

環境學 - 環境

“環境”一詞源於古法語單詞“environer”,意為“包圍、封閉和環繞”。環境是指生物(如人類、動物和植物)生存或維持生命以及非生物存在的所有條件或周圍環境的總和。

包括人類在內的所有生物及其環境都是相互作用的,並以多種方式相互影響。它通常等同於自然,其中地球的物理組成部分,如地球、空氣、水等,支撐並影響生物圈中的生命。

環境代表地球的物理組成部分,其中人類是影響環境的重要因素。

環境包含相互作用的物理、生物和文化要素系統,這些要素在各種方式下單獨以及集體地相互關聯。

環境的組成部分

物理要素包括空間、地貌、水體、氣候、土壤、岩石和礦物。這些要素決定了人類棲息地的可變特徵,以及其機遇和侷限性。

生物要素包括植物、動物、微生物和人類。

文化要素包括經濟、社會和政治條件,這些條件大多是人造特徵。

環境型別

由於環境是物理和生物因素的結合,因此它包含活的或生物的和非活的或非生物的成分。根據這種基本結構,環境可以分為物理或非生物環境和生物或生物環境。

物理或非生物環境

物理環境由以下狀態組成——固態、液態和氣態。這三種元素分別代表岩石圈、水圈和大氣圈。根據空間分佈,較小的單位被稱為沿海環境、高原環境、山地環境、湖泊環境、河流環境、海洋環境等。

生物或生物環境

生物環境包括植物(植物群)和動物(動物群),包括人類作為重要因素。因此,生物環境可以分為兩種型別,例如植物環境和動物環境。

除此之外,還有社會、文化和心理環境。

社會和文化環境

這種型別的環境包括社會文化相互作用的各個方面及其結果,例如信仰、態度、刻板印象等。環境的有形和無形方面都包含在其中。

心理環境

心理環境處理與任何環境設定相關的感知和體驗。有些環境可能對我們來說是刺激和興奮的,而另一些環境可能很沉悶乏味。心理環境更常用於組織環境中。

人與環境的關係

人與環境的關係與人類的進化一樣古老。自從人類進化以來,地球的物理要素,如地形、土壤、水、氣候、植物和動物形成了人類的環境。在那段時間裡,人類由於其有限的慾望、需求以及對自然的完全依賴而成為典型的“自然人”。

隨著社會和經濟活動的增長,技術的進步,人類透過設計和技能擴充套件了自己的環境,以提供改善和更好的食物、住所、通道以及舒適或奢侈品。人類能夠在各種生態系統中生存,以及其適應各種外部條件的獨特能力,使人與環境的關係成為一個相當引人入勝的研究領域。

人類生存並適應的環境以及人類影響的環境包括物理、社會文化和生物方面。人類與環境從未處於靜態狀態,許多因素導致了人類與環境關係的變化。

人與環境關係的方法

人與環境的關係可以在以下方法下進行研究。

環境決定論——德國地理學家弗里德里希·拉採爾負責發展環境決定論的概念,該概念後來由埃爾斯沃斯·亨廷頓進一步擴充套件。

這種方法基於“自然控制人類”或“地球造就人類”的概念。根據這種方法,人類在很大程度上受自然的影響。事實上,環境決定論認為人類服從於自然環境,因為人類生活的各個方面,如身體(健康和福祉)、社會、經濟、政治、倫理、美學等,不僅依賴於,而且主要受物理環境的控制。

世界著名的生物學家查爾斯·達爾文於 1859 年為環境對人類和其他生物體的影響奠定了基礎。

可能性論——法國曆史學家呂西安·費夫爾創立了可能性論的概念。在人與環境關係研究中,可能性論方法是對環境決定論的批判以及科學技術對這種關係的影響的產物。

可能性論表明,物理環境是被動的,而人類是自由的主動主體,可以在廣泛的環境可能性中進行選擇。根據這種觀點,人類活動的模式是人類在自然框架內運作的主動性和流動性的結果。如今,自然元素在調節(儘管不控制)人類活動方面的作用往往被忽視。

可能性論者主要意識到人類支配環境的自由的侷限性。可能性論者一致認為,人類缺乏完全馴服自然的能力,並非總是戰勝自然。因此,一些地理學家主張“與自然合作”或“人類與環境之間的相互作用”。

生態學方法——這種方法基於生態學的基本原理,即一方面研究生物體與物理環境之間的相互作用,另一方面研究給定生態系統中生物體之間的相互作用。這種方法將人類描述為自然或環境的組成部分。人類作為最熟練和最聰明的生物,在維持自然環境的健康和生產力方面發揮著獨特的作用。

這種方法強調明智和剋制地利用自然資源,應用適當的環境管理方案、政策和戰略,並考慮到生態學的某些基本原則,以便補充已經枯竭的自然資源,並恢復自然的健康和生產力。

什麼是環境學?

環境學是指對自然/環境及其物理、生物、社會和文化因素以及人類與環境之間關係的性質和特徵進行廣泛而系統的研究。人類在多大程度上影響自然以及自然在多大程度上提供其恩惠構成了環境學的另一個目標。

這是一門跨學科的研究,因為生態學、生物化學、毒理學、地理學、地質學、氣象學、社會學等學科都在環境學中得到探討。

環境學研究的必要性

自然或環境維持生命。作為一種有意識和理性的存在,人類需要了解環境的重要性,並幫助保持環境儘可能健康和富有成效。正是環境使這個美麗的世界對人類成為可能。因此,對環境學的研究有著不斷增長的需求。

在工業化、城市化和人口指數增長開始之前,人類擁有的自然環境預計是健康和有彈性的。自然能夠補充其資源的損失,而資源損失非常有限。

現代文明開始後,自然環境的整體健康和效率開始逐漸惡化,並發展到這樣的程度,即自然實際上失去了其自然能力,無法補充人類造成的資源損失。

世界各地的環境學家、地理學家和生物學家都在不斷努力尋找可持續的解決方案,以恢復可持續的環境。

需要重點關注環境管理、環境保護法律、非生物降解材料的汙染和回收等。還需要在當前時間謹慎和謹慎地利用自然資源,以在自然的各個方面建立可持續性。

需要闡明現代環境概念,例如如何保護生物多樣性和維持生態平衡。

環境學幫助我們瞭解環境的重要性,並教會我們更有效地利用自然資源並擁抱可持續的生活方式。它使我們能夠了解生物體在自然條件下的行為以及種群和群落中生物體之間的相互關係。

環境學 - 生態系統

生物群落(植物、動物和生物體)之間以及與非生物群落(土壤、空氣和水)之間的相互作用和相互關係被稱為生態系統。因此,生態系統是生物圈的結構和功能單位。它由生物和非生物以及它們的物理環境組成。

換句話說,自然生態系統被定義為生物體之間以及生物體與其環境之間相互作用的網路。營養迴圈和能量流使這些生物和非生物成分在生態系統中相互聯絡。

生態系統 - 範圍和重要性

生態系統是自然環境的一部分,由生物群落和物理環境組成,兩者之間不斷交換物質和能量。它是環境或自然的一部分的總和。

環境由以下四個部分組成:

大氣層——大氣層是指圍繞地球的保護性氣體層。它維持著地球上的生命。它使地球免受外層空間的惡劣環境的影響。大氣層主要由氮氣和氧氣組成,以及少量其他氣體,如氬氣、二氧化碳和微量氣體(體積百分比小於 1% 的氣體)。

水圈——水圈包括所有水資源,如海洋、海、湖泊、河流、水庫、冰蓋、冰川和地下水。

岩石圈——它是地球的外部地幔。它包含地球地殼中存在的礦物和土壤。

生物圈——它構成生物體的領域及其與環境(大氣層、水圈和岩石圈)的相互作用。

生態系統或環境研究被認為具有多學科性質,因此,它被認為是一門具有廣闊前景的學科。它不再僅限於衛生和健康問題;相反,它現在關注汙染控制、生物多樣性保護、廢物管理和自然資源保護。

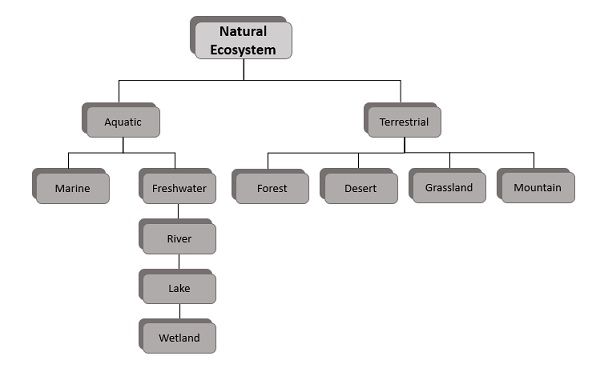

生態系統的分類

生態系統可分為多種型別,並根據多種因素進行分類。我們將討論主要型別的生態系統,並嘗試瞭解這些分類的依據。瞭解使不同生態系統彼此區分的各種因素也至關重要。

生態系統通常可分為兩類,例如自然生態系統和人工生態系統。人工生態系統是受人類干擾影響的自然區域。它們包括人工湖泊、水庫、城鎮和城市。自然生態系統基本上分為兩種主要型別。它們是水生生態系統和陸地生態系統。

自然生態系統的型別

生態系統是生物與其非生物環境的自包含單元。下表顯示了自然生態系統的型別 -

生物(活的組成部分)

生態系統中的生物成分包括植物、動物和微生物等生物體。生態系統的生物成分包括 -

- 生產者或自養生物

- 消費者或異養生物

- 分解者或碎屑

非生物(非生物組成部分)

非生物成分包括氣候或氣候因素,如溫度、光照、溼度、降水、氣體、風、水、土壤、鹽度、基質、礦物質、地形和棲息地。能量流動以及水和養分的迴圈對於地球上的每個生態系統都至關重要。非生物成分為生態系統執行奠定了基礎。

水生生態系統

位於水體中的生態系統稱為水生生態系統。相互作用和相互關聯的生物或生物有機體和非生物或非生物因素的群落性質和特徵取決於它們所依賴的水生環境。

水生生態系統可廣泛分為海洋生態系統和淡水生態系統。

海洋生態系統

這些生態系統是所有生態系統中最大的,因為所有海洋及其部分都包含在其中。它們包含鹽沼、潮間帶、河口、瀉湖、紅樹林、珊瑚礁、深海和海底。

海洋生態系統擁有獨特的動植物群,並支援種類繁多的生物王國。這些生態系統對於海洋和陸地環境的整體健康至關重要。

鹽沼、海草草甸和紅樹林是最具生產力的生態系統之一。珊瑚礁為世界上數量最多的海洋生物提供食物和庇護所。海洋生態系統具有豐富的生物多樣性。

淡水生態系統

淡水生態系統包括湖泊、河流、溪流和池塘。湖泊是被陸地包圍的大片淡水水體。

植物和藻類對淡水生態系統很重要,因為它們透過光合作用為該生態系統中的動物提供氧氣和食物。河口擁有獨特的植物生命,能夠在淡水和鹹水中生存。紅樹林和鹽角草是河口植物的例子。

許多動物生活在淡水生態系統中。淡水生態系統對人類非常重要,因為它們為人類提供飲用水、能源和交通、娛樂等。

陸地生態系統

陸地生態系統是指存在於陸地上的生態系統。陸地生態系統中可能存在水,但這些生態系統主要位於陸地上。這些生態系統有不同的型別,例如森林生態系統、沙漠生態系統、草原和山地生態系統。

陸地生態系統與水生生態系統的區別在於水資源的可用性較低,以及由此造成的水作為限制因素的重要性。與氣候相似的水生生態系統相比,它們的特徵是在晝夜和季節性基礎上溫度波動更大。

陸地生態系統的光照可用性大於水生生態系統,因為大氣比水更透明。陸地生態系統中溫度和光的差異反映出完全不同的動植物群。

生態系統的功能

生態系統的功能屬性使各組成部分保持協同執行。生態系統功能是指在世界不同生物群落的各種動植物群落中發生的自然過程或能量交換。

例如,綠葉製造食物,根從土壤中吸收養分,食草動物以葉子和根為食,反過來又成為食肉動物的食物。

分解者執行將複雜的有機物質分解成簡單的無機產物的功能,這些產物被生產者利用。

從根本上說,生態系統功能是食物鏈中能量和養分的交換。這些交換維持著地球上的動植物生命,以及有機物的分解和生物量的產生。

所有這些生態系統功能都是透過微妙平衡和控制的過程進行的。

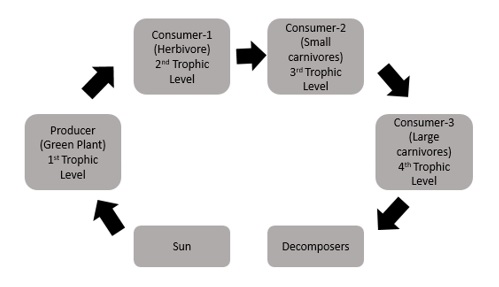

食物鏈

一個群落中生物體的順序,其中一個生物體消耗另一個生物體,而自身又被另一個生物體消耗以轉移能量,稱為食物鏈。食物鏈也被定義為“任何自然群落中存在的生物體鏈,能量透過該鏈轉移”。

每個生物,無論其大小和棲息地如何,從最小的藻類到巨大的藍鯨,都需要食物才能生存。不同生態系統中不同物種的食物鏈結構不同。每個食物鏈都是能量和營養物質透過生態系統遵循的重要途徑。

食物鏈最初由非洲-阿拉伯科學家和哲學家賈希茲在9世紀提出,後來由查爾斯·埃爾頓在1927年出版的一本書中推廣。

食物鏈從生產者(如植物)開始。生產者構成食物鏈的基礎。然後是許多等級的消費者。消費者是吃其他生物體的生物體。食物鏈中的所有生物體(除了第一個生物體)都是消費者。

植物被稱為生產者,因為它們透過光合作用產生自己的食物。動物被稱為消費者,因為它們依賴植物或其他動物獲取食物以獲得所需的能量。

在特定的食物鏈中,每個生物體從下一級生物體獲取能量。在食物鏈中,每個階段都存在可靠的能量轉移。鏈條一個階段的所有能量不會被下一階段的生物體吸收。

食物鏈中的營養級

營養級是指食物鏈中不同的攝食位置階段,例如初級生產者和不同型別的消費者。

食物鏈中的生物體被歸類為不同的組,稱為營養級。它們如下。

生產者(第一營養級) - 生產者也稱為自養生物,它們自己製造食物。它們構成每個食物鏈的第一級。植物和單細胞生物、某些型別的細菌、藻類等屬於自養生物類別。實際上,幾乎所有自養生物都使用稱為光合作用的過程來製造食物。

消費者 - 在第二營養級,存在依賴他人獲取食物的消費者。

初級消費者(第二營養級) - 初級消費者吃生產者。它們被稱為食草動物。鹿、烏龜和許多種類的鳥類都是食草動物。

次級消費者(第三營養級) - 位於第三營養級的次級消費者吃植物和食草動物。它們既是食肉動物(食肉動物)又是雜食動物(既吃動物又吃植物的動物)。在沙漠生態系統中,次級消費者可能是吃老鼠的蛇。次級消費者可能會吃比它們更大的動物。例如,一些獅子會殺死並吃水牛。水牛的重量是獅子的兩倍。

三級消費者(第四營養級) - 三級消費者是吃其他食肉動物的動物。非洲的秘書鳥和眼鏡蛇專門獵殺和吃蛇,但所有蛇都是食肉動物。豹海豹主要吃其他食肉動物——主要是其他海豹、魷魚和企鵝,它們都是食肉動物。

分解者 - 分解者並不總是出現在食物鏈的圖片表示中,但在完成食物鏈方面發揮著重要作用。這些生物體分解死亡的有機物質和廢物。真菌和細菌是許多生態系統中的關鍵分解者;它們利用死物質和廢物中的化學能來為其代謝過程提供燃料。其他分解者是碎屑動物——碎屑食用者或殘骸食用者。

瞭解食物鏈有助於我們瞭解生物體與生態系統之間的攝食相互關係和相互作用。它還能讓我們瞭解生態系統中能量流動的機制。

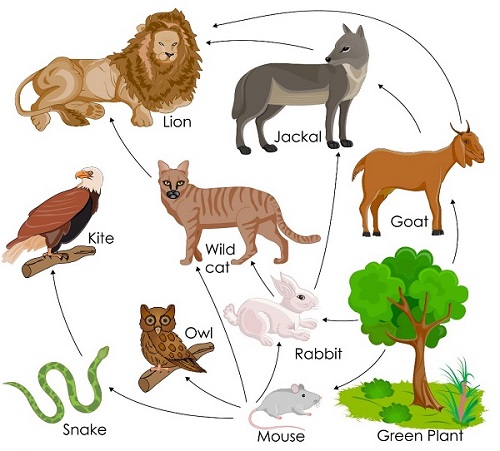

食物網

“網”一詞的意思是網路。食物網可以定義為“相互連線的食物鏈的網路,形成生物群落中不同生物體之間的多種攝食關係”。

食物鏈不能在生態系統中孤立存在。相同的食物資源可能是多個食物鏈的一部分。當資源處於較低營養級時,這是可能的。

食物網包含單個生態系統中的所有食物鏈。必須知道,生態系統中的每個生物都是多個食物鏈的一部分。

單個食物鏈是能量和營養物質在透過生態系統時可能遵循的單一路徑。生態系統中所有相互連線和重疊的食物鏈構成了食物網。

食物網是理解植物是所有生態系統和食物鏈的基礎的重要工具,它們透過提供生存和繁殖所需的營養和氧氣來維持生命。食物網為生態系統提供穩定性。

三級消費者被四級消費者吃掉。例如,吃貓頭鷹的鷹。每個食物鏈都以頂級捕食者和沒有天敵的動物結束(例如短吻鱷、鷹或北極熊)。

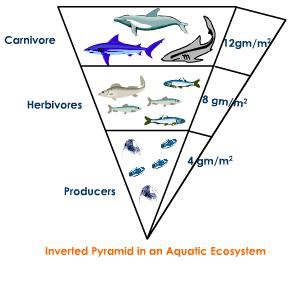

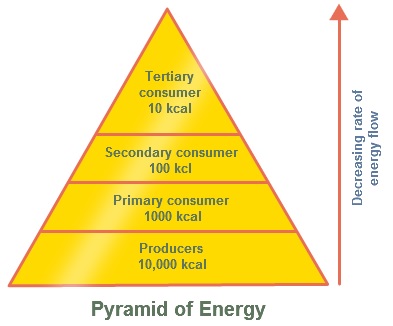

環境研究 - 生態金字塔

生態金字塔是指圖形(金字塔形)表示,用於顯示每個營養級生物的數量、生物量和生產力。它也稱為能量金字塔。金字塔有三種類型。它們如下 -

生物量金字塔

顧名思義,生物量金字塔顯示每個營養級單位面積上存在的生物量(生物體中存在的活的有機物質)的數量。它以生產者為基礎,以頂級食肉動物為頂端繪製。

生物量金字塔通常透過分別收集佔據每個營養級的生物並測量其乾重來確定。每個營養級在特定時間都具有一定的活物質質量,稱為現存量,它被測量為單位面積內的活生物體(生物量)的質量或數量。

直立型生物量金字塔

陸地生態系統大多具有底部為初級生產者,頂部為較小營養級的生物量金字塔,因此被稱為直立型生物量金字塔。

自養生物或生產者的生物量最大。下一個營養級,即初級消費者的生物量小於生產者。同樣,其他消費者,如次級和三級消費者,分別與其較低營養級相比也較少。金字塔的頂端生物量非常少。

倒立型生物量金字塔

另一方面,大多數水生生態系統中發現了倒金字塔結構。在這裡,生物量金字塔可能呈現倒置的模式。然而,水生生態系統的數量金字塔是直立的。

在水體中,生產者是微小的浮游植物,它們生長和繁殖速度很快。在這種情況下,生物量金字塔的底部很小,底部生產者的生物量支撐著重量較大的消費者生物量。因此,它呈現出倒置的形狀。

數量金字塔

它是各種營養級每單位面積個體數量的圖形表示。大量的生產者傾向於形成底部,而數量較少的頂級捕食者或食肉動物佔據頂端。數量金字塔的形狀因生態系統而異。

例如,在水生生態系統或草地地區,自養生物或生產者每單位面積的數量很多。生產者支撐著較少的食草動物,而食草動物又支撐著更少的食肉動物。

直立型數量金字塔

在直立型數量金字塔中,個體數量從較低營養級到較高營養級逐漸減少。這種型別的金字塔通常存在於草原生態系統和池塘生態系統中。草原生態系統中的草由於其豐富性而佔據最低的營養級。

接下來是初級生產者——食草動物(例如——蚱蜢)。蚱蜢的數量遠少於草。然後是初級食肉動物,例如老鼠,其數量遠少於蚱蜢。下一個營養級是次級消費者,例如以老鼠為食的蛇。然後是頂級食肉動物,例如以蛇為食的鷹,其數量少於蛇。

在這個金字塔結構中,物種數量隨著營養級升高而減少。

倒立型數量金字塔

在這裡,個體數量從較低營養級到較高營養級逐漸增加。例如,樹木生態系統。

能量金字塔

它是一個圖形結構,表示在自然環境的固定部分內,能量透過食物鏈每個營養級的流動。能量金字塔表示每個營養級處的能量量以及能量在每個營養級轉移到另一個營養級時損失的能量。

能量金字塔,有時稱為營養金字塔或生態金字塔,有助於量化能量沿著食物鏈從一個生物體轉移到另一個生物體的過程。

當人們從金字塔底部到頂部穿過營養級時,能量會減少。因此,能量金字塔總是向上。

生態系統中的能量流動

能量推動生命。能量迴圈基於能量在生態系統中不同營養級之間的流動。我們的生態系統透過從不同外部來源獲得的迴圈能量和營養物質來維持。在第一個營養級,初級生產者利用太陽能透過光合作用產生有機物質。

第二個營養級的食草動物以植物為食,從中獲取能量。這部分能量的大部分被用於這些動物的代謝功能,如呼吸、消化食物、支援組織生長、維持血液迴圈和體溫。

下一個營養級的食肉動物以食草動物為食,並從中獲取能量以維持生命和生長。如果有大型捕食者存在,它們代表更高的營養級,它們以食肉動物為食以獲取能量。因此,不同的動植物物種透過食物鏈相互聯絡。

分解者包括細菌、真菌、黴菌、蠕蟲和昆蟲,它們分解廢物和死亡的生物體,並將養分回饋到土壤中,然後被生產者吸收。能量在分解過程中不會迴圈利用,但會釋放出來。

生物地球化學迴圈

地球上的所有元素都會反覆迴圈利用。氧氣、碳、氮、磷和硫等主要元素是構成生物體的必需成分。

生物地球化學迴圈是指此類化學元素和化合物在生物體和物理環境之間流動。生物體吸收的化學物質透過食物鏈傳遞,並透過呼吸、排洩和分解等機制回到土壤、空氣和水中。

當元素在該迴圈中移動時,由於活組織中的代謝過程以及大氣、水圈或岩石圈中的自然反應,它通常會與其他元素形成化合物。

這種活生物體與其非生物環境之間物質的迴圈交換稱為生物地球化學迴圈。

以下是一些重要的生物地球化學迴圈:

- 碳迴圈

- 氮迴圈

- 水迴圈

- 氧迴圈

- 磷迴圈

- 硫迴圈

碳迴圈

碳以二氧化碳的形式透過光合作用進入生物世界,形成碳水化合物。然後,這些有機化合物(食物)從生產者傳遞到消費者(食草動物和食肉動物)。最終,這些碳透過植物和動物的呼吸作用或分解者的分解作用返回到周圍環境中。在化石燃料燃燒過程中,碳也會迴圈利用。

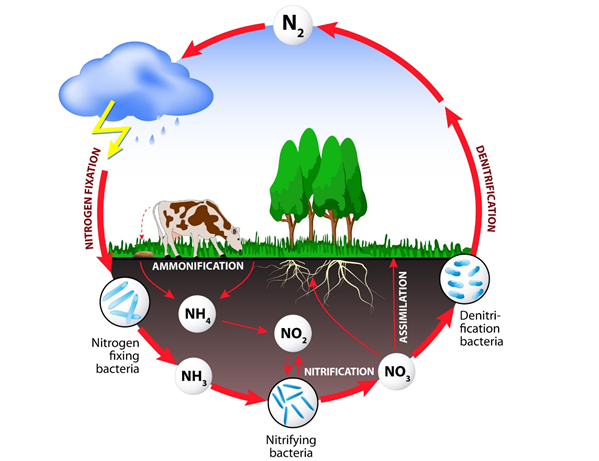

氮迴圈

氮以元素形式存在於大氣中,在這種情況下,生物體無法利用它。這種元素形式的氮被某些細菌轉化為與H、C、O等元素的結合態,以便植物能夠輕鬆地利用它。

氮不斷地被反硝化細菌等微生物的作用排放到空氣中,最終透過閃電和電氣化作用返回到迴圈中。

水迴圈

海洋、河流、湖泊和植物的蒸騰作用使水以蒸汽的形式進入大氣。這些蒸發的水隨後冷卻並凝結形成雲和水。這種冷卻的水蒸氣最終以雨雪的形式返回地球,完成迴圈。

環境學 - 自然資源

從自然界,即從地球上獲得的資源稱為自然資源。這些資源自然存在,人類無法制造它們。人造資源或人造資源中使用的原材料是自然資源。

自然資源的分類

自然資源的分類可以根據其來源、開發和利用水平、儲量或礦藏以及分佈等多種方式進行。

根據其來源,自然資源可分為有生命的或生物資源和無生命的或非生物資源。

有生命的或生物資源

如果自然資源來自生物或有機材料,則稱為有生命的或生物資源。生物資源包括植物、動物和化石燃料。煤炭、石油和天然氣等化石燃料被歸類為生物資源,因為它們是在數百萬年的時間裡由有機物質的腐爛形成的。

無生命的或非生物資源

另一方面,如果資源來源於非生物或無機材料,則稱為非生物資源。例如,空氣、陽光和水是非生物自然資源。礦物質也被認為是非生物的。

根據礦藏或儲量,自然資源可分為可再生資源和不可再生資源。

可再生自然資源

可以使用而不會有任何耗盡風險的資源稱為可再生資源。它們的數量無限。太陽、水、風、生物質、潮汐、地熱能等都是可再生資源。這些是無限的能源。

不可再生自然資源

另一方面,那些在枯竭後無法補充的自然資源稱為不可再生資源。大多數化石燃料,如煤炭、石油和天然氣,被認為是不可再生資源。不可再生資源的形成需要數十億年的時間,因此,謹慎和經濟地利用是人類僅剩的選擇。

根據資源的開發情況,自然資源可分為實際資源和潛在資源。

實際資源

實際資源是指當前正在使用的資源。我們知道它們的近似數量,例如:煤炭礦床。

潛在資源

潛在資源是指目前尚不清楚其用途或儘管具有相同用途但尚未使用的資源。相反,它可能在未來的某個時間有用。換句話說,此類資源具有潛在的用途,儘管今天還沒有。例如,印度拉達克的鈾礦床。

環境學 - 水資源

水是所有生物的寶貴生命之源。雖然它是可再生資源,但世界許多地方都感受到了優質水的稀缺。我們需要水來種植食物,保持清潔,發電,控制火災,最後但並非最不重要的是,我們需要它來維持生命。

世界海洋水覆蓋了地球表面的約75%。因此,地球被稱為水球。海水是鹹的,不適合人類飲用。淡水僅佔總水量的約2.7%。全球變暖和持續的水汙染使相當一部分可用淡水不適合人類飲用。結果,水非常稀缺。

需要採取措施節約用水。水是可再生的,但過度使用和汙染使其不適合使用。汙水、工業用途、化學品等會用硝酸鹽、金屬和殺蟲劑汙染水。

水資源利用

水資源被用於農業、工業、生活、休閒和環境等活動。大多數用途都需要淡水。

然而,地球上約97%的水是鹹水,只有3%是淡水。超過三分之二的可利用淡水以冰川和極地冰蓋的形式凍結。剩餘的淡水主要以地下水的形式存在,其中極小一部分存在於地表或空氣中。

以下是水在不同部門使用情況的簡要說明。

農業用水

農業用水佔所有用水量的69%,尤其是在印度等農業經濟體中。因此,農業是地球可用淡水最大的消費者。

預計到2050年,由於灌溉需求,全球農業用水量將進一步增加19%。灌溉需求的擴大可能會對水庫造成不必要的壓力。目前尚不清楚未來是否能夠進一步擴大灌溉規模,以及從河流和地下水抽取更多水。

工業用水

水是工業的命脈。它被用作原料、冷卻劑、溶劑、運輸介質和能源來源。製造業在工業用水總量中佔有相當大的份額。此外,造紙及相關產品、化工和初級金屬是主要的工業用水戶。

在全球範圍內,工業用水佔總用水量的19%。然而,在工業化國家,工業用水量超過了人類可用水的一半。

生活用水

包括飲用、清潔、個人衛生、園藝、烹飪、洗滌衣物、餐具、車輛等。自二戰結束以來,人們從農村遷往不斷擴張的城市成為一種趨勢。這種趨勢對我們的水資源具有重要影響。

政府和社群不得不開始建設大型供水系統,為新的人口和工業提供水源。在全球所有用水量中,生活用水約佔12%。

水力發電

利用水產生的電力稱為水力發電。水力發電是全球領先的可再生能源發電方式。它約佔全球總髮電量的16%。世界各地都有許多水力發電開發的機會。

如今,水力發電的主要國家是中國、美國、巴西、加拿大、印度和俄羅斯。

航運和休閒用水

可航水域是指已被或可能被用於州際或對外貿易運輸的水道。在世界許多地區,農產品和商業貨物都透過水路大規模運輸。

水也被用於休閒目的,如划船、游泳和體育活動。這些用途會影響水質並造成汙染。在允許在水庫、湖泊和河流中進行此類活動時,應優先考慮公共衛生和飲用水質量。

地表水和地下水過度利用

水資源短缺已成為一個緊迫的全球問題。聯合國在近幾十年裡召開了多次關於水的會議。持續過度利用地表水和地下水導致了當今世界實際上的水資源短缺。

幾個世紀以來,人口的快速增長和全球範圍內日益加劇的人為水汙染,導致了全球範圍內意想不到的水資源短缺。結果,由於世界人口的巨大增長,現有的水資源持續被過度利用。

地下水是世界許多地區的主要水源。然而,由於不斷增長的人口以及現代工業化和城市化的快速發展,導致了地下水資源的持續枯竭。

過度利用的後果

水資源短缺現已成為國際外交中的重要議題。從鄉村到聯合國,水資源短缺都是決策中廣泛討論的話題。

世界上近30億人遭受著水資源短缺的困擾。圍繞水的國際、州際和區域爭端在世界上並不新鮮。正在進行的約旦河衝突、尼羅河衝突和鹹海衝突就是例證。州內問題,例如印度南部的卡維裡河水爭議、2000年玻利維亞的科恰班巴抗議活動,仍然是一個潛藏的火藥桶,導致國家和區域層面的週期性緊張局勢。

根據世界衛生組織(WHO)的資料,全球人口增長、經濟增長和氣候變化的共同作用意味著,到2050年,世界上預計97億人口中的50億(52%)將生活在淡水供應面臨壓力的地區。研究人員預計,將有大約10億人更多地生活在用水需求超過地表水供應的地區。

氣候變化

世界各地的科學家、環保人士和生物學家現在都感到震驚,認為氣候變化會影響地球上的排水模式和水文迴圈,從而嚴重影響地表水和地下水的可用性。

據信,氣候變化正在以越來越快的速度導致全球氣溫升高。溫度升高透過直接增加可用地表水的蒸發和植被蒸騰作用來影響水文迴圈。

結果,降水量、時間和強度都受到很大影響。它影響地表和地下水庫中水的流量和儲存。

洪澇和乾旱

洪澇和乾旱是世界上兩種眾所周知的自然災害。前者是由於水流量過大造成的,後者是由於水資源短缺造成的。

一個地區接收到的降雨量因地點而異,具體取決於該地區的位置。有些地方几乎全年都下雨,而有些地方可能只在下雨幾天。印度的大部分降雨發生在季風季節。

暴雨導致河流、海洋和湖泊的水位上升。水在沿海地區積聚,導致洪水。洪水對農作物、家畜、財產和人類生命造成嚴重破壞。在洪水期間,許多動物被水流沖走,最終死亡。

另一方面,當某個地區長時間無雨時,就會發生乾旱。在此期間,土壤會透過蒸發和蒸騰作用持續損失地下水。由於這些水沒有以雨的形式返回地球,土壤變得非常乾燥。

池塘和河流的水位下降,在某些情況下,水體完全乾涸。地下水變得稀缺,導致乾旱。在乾旱條件下,獲取食物和飼料以維持生存非常困難。生活變得艱難,許多動物在這種情況下死亡。

頻繁的洪澇和乾旱主要是由於氣候變化和全球變暖造成的。世界各地的各種環境組織認為,氣候變化是天氣模式的長期變化,無論是平均天氣狀況還是極端天氣事件的分佈。

環境學 - 礦產資源

礦產是透過緩慢的無機過程形成的天然存在的元素或化合物。現代文明建立在礦產資源的利用和開發之上。礦產可以是金屬礦產和非金屬礦產。

礦產在地球上的分佈並不均勻。一些國家礦產儲量豐富,而另一些國家則缺乏礦產。

礦產資源的利用是全球發展不可或缺的一部分,也是其關鍵前提之一。隨著人口的快速增長和社會發展需求的更快增長,對礦產的需求也成倍增長和多樣化。

礦產的提取是透過採礦進行的。礦產從地下開採出來,經過加工,用於不同的目的。

然而,礦產資源是可耗盡的和有限的,這意味著過度使用可能會影響其未來的可用性。

礦產資源開發

礦產資源開發是指利用礦產資源促進經濟增長。為了滿足現代文明不斷增長的需求,不加節制地開發礦產資源導致了許多環境問題。

儘管在西方國家工業革命期間,礦產資源開發開始緩慢,但在20世紀,一些礦產,特別是化石燃料的開發呈指數級增長,以滿足不斷增長的能源需求。如今,世界約80%的能源消耗依靠化石燃料的開採,化石燃料包括石油、煤炭和天然氣。

礦產資源開發的後果

過度開發礦產資源導致了以下嚴重問題。

- 森林砍伐和荒漠化

- 物種滅絕

- 優質礦產資源快速枯竭

- 被迫遷移

- 表土層和植被浪費

- 水土流失和石油枯竭

- 臭氧層破壞

- 溫室氣體增加

- 環境汙染

- 自然災害等。

環境學 - 土地資源

土地是一種天然存在的有限資源。它為生物的生存提供基礎。它包含構成陸地生態系統的所有要素。現代社會由於人口增長和由此產生的活動導致對土地的需求增加,導致土地質量和數量退化、作物產量下降以及對土地的競爭。

土地和土地資源是指地球陸地表面的一個可界定的區域,涵蓋了該表面正上方或正下方生物圈的所有屬性,包括近地表氣候、土壤和地形形態、地表水文(包括淺湖、河流、沼澤和溼地)、近地表沉積層以及相關的地下水和地質水文儲量、動植物種群、人類居住模式以及過去和現在人類活動(梯田、蓄水或排水結構、道路、建築物等)的物理結果。

森林資源

森林是地球上主要的陸地生態系統,分佈於全球各地。森林佔地球生物圈總初級生產力的75%,幷包含地球80%的植物生物量。

森林由許多組成部分構成,這些組成部分可以大致分為兩類:生物(活的)和非生物(非活的)成分。森林由許多層次組成,例如森林地面、林下層、樹冠層和突出層。

森林可以以多種方式進行分類,例如北方森林、溫帶森林、熱帶森林及其眾多亞型。由於人口增長和隨之而來現代文明的擴張,幾個世紀以來,天然森林一直在持續減少。

1990年,世界森林面積為41.28億公頃;到2015年,這一面積減少到39.99億公頃。這相當於從1990年的全球陸地面積的31.6%下降到2015年的30.6%。從1990年到2015年,人均森林面積平均從0.8公頃下降到0.6公頃。

在過去的25年裡,全球森林生物量中的碳儲量減少了近110億噸(Gt)。這種減少主要是由於土地用途的轉變,以及在較小程度上由於森林退化造成的。

森林資源的用途

森林是一種重要的自然資源。森林對於生態平衡至關重要,並在調節大氣溫度方面發揮著重要作用。

森林是動物天然且廣闊的食物和住所儲藏地。它們為眾多動植物和微生物提供自然棲息地。

森林為人類提供木材、竹子、藤條、樹葉、草、油、樹脂、膠、蟲膠、鞣料、染料、獸皮、毛皮、水果、堅果、根、塊莖和其他有用的東西。

森林為林業提供原材料。

森林是藥用草藥和植物的天然家園。

森林直接或間接地影響氣候(溫度、降水、溼度、地下水位)。

森林可以防止洪水和土壤侵蝕、土地退化並改善空氣和水質。

森林有助於淨化空氣、水和土壤汙染。

環境學 - 能源資源

物理學家將能量定義為做功的能力。地球上的能量以各種形式存在,其中一些可以直接用來做功,而另一些則需要進行轉換過程。太陽是我們生活中主要的能源。此外,水、化石燃料(如煤炭、石油產品)、水、核電站都是能源來源。

日益增長的能源需求

能源始終與人類的經濟增長和發展密切相關。當前以快速經濟增長為中心的開發戰略,一直將能源利用作為經濟發展指標。然而,這一指標沒有考慮到過度利用能源對社會產生的長期不良影響。

近200年來,煤炭一直是推動19世紀工業革命的主要能源。在20世紀末,石油佔世界商業能源消費的39%,其次是煤炭(24%)和天然氣(24%),而核能(7%)和水電/可再生能源(6%)則佔其餘部分。

工業化、城市化和人類住區難以置信的增長使能源需求增加了數倍。現代生活方式和人類日益依賴機器和裝置進行個人和職業工作,也增加了能源需求。根據國際能源署釋出的《世界能源展望2016》,全球石油需求將持續增長到2040年,這主要是因為在公路貨運、航空和石化產品方面缺乏容易替代石油的方案。

可再生能源

可再生能源系統利用不斷補充的資源,通常汙染較少。例如水力發電、太陽能、風能和地熱能(來自地球內部的熱量)。我們還可以透過燃燒樹木甚至垃圾作為燃料以及將其他植物加工成生物燃料來獲得可再生能源。

風能

流動的空氣或風具有大量的動能,可以使用風力渦輪機將其轉化為電能。風推動葉片旋轉,葉片帶動軸旋轉,軸進一步連線到發電機,發電機產生電能。將風能轉化為電能需要平均14英里/小時的風速。2015年,風力發電滿足了全球近4%的電力需求,新增風力發電裝機容量近63吉瓦。

太陽能

太陽能是來自太陽的光和熱。它利用不斷發展的技術進行收集。2014年,全球太陽能發電量為186太瓦時,略低於世界總電網電力的1%。義大利的太陽能發電比例在全球最高。在國際能源署看來,開發負擔得起、取之不盡用之不竭且清潔的太陽能技術將帶來更長期的效益。

生物質能

當燃燒一根木頭時,我們正在使用生物質能。由於植物和樹木依靠陽光生長,因此生物質能是一種儲存的太陽能形式。雖然木材是生物質能的最大來源,但農業廢棄物、甘蔗廢棄物和其他農副產品也用於發電。

水力發電

利用水產生的能量稱為水力發電。世界許多地方都建立了大小不一的水力發電站來發電。150個國家/地區都開展了水力發電,2010年亞太地區產生了全球32%的水力發電量。2015年,水力發電產生了全球16.6%的總電力和所有可再生電力的70%。

潮汐能和波浪能

地球表面70%是水。太陽透過加熱水,產生洋流和產生波浪的風。據估計,熱帶海洋在一週內吸收的太陽能可能相當於世界全部石油儲量——1萬億桶石油。

地熱能

它是儲存在地球內部的能量(“geo”代表地球,“thermal”代表熱量)。地熱能始於地球深處熾熱的熔岩(稱為岩漿),岩漿在地球地殼的某些地方露出地表。來自岩漿的熱量會使地下水池(稱為地熱儲層)變暖。如果有開口,地下熱水就會到達地表並形成溫泉,或者可能沸騰形成間歇泉。利用現代技術,在陸地表面向下鑽井以進入地熱儲層。這稱為地熱能的直接利用,它提供了源源不斷地將熱水泵送到地表的熱水流。

環境學 - 生物多樣性

生物多樣性,是生物多樣性的簡稱,指的是環境中存在多種不同動植物物種。

聯合國《生物多樣性公約》(1992年)在其第二條中對生物多樣性作出了正式定義:“生物多樣性是指所有來源的活生物體的變異性,包括陸地、海洋和其他水生生態系統及其所構成的生態綜合體,這包括物種內部、物種之間和生態系統的多樣性。”

生物多樣性也定義為地球上所有生物體變異性的存在,包括物種內部和物種之間以及生態系統內部和生態系統之間的變異性。

物種多樣性

物種多樣性是指一個地區存在各種不同的動植物、真菌和生物物種。據估計,地球上有3000多萬種物種。物種多樣性是多樣性的一部分。即使在一個小池塘裡,我們也能注意到各種各樣的物種。物種多樣性因生態系統而異。例如,在熱帶生態系統中發現的多樣性比溫帶生態系統更多。物種種類最多的是無脊椎動物——沒有脊椎的動物。

目前,保護科學家已經能夠識別和分類地球上大約180萬個物種。許多新物種正在被識別。物種多樣性豐富的地區被稱為多樣性“熱點”。

遺傳多樣性

它是物種內部基因的變化。遺傳多樣性對應於植物、動物、真菌和微生物所含基因的多樣性。它發生在物種內部以及物種之間。例如,貴賓犬、德國牧羊犬和金毛獵犬都是狗,但它們的外觀、顏色和能力都不同。每個人的基因都不一樣。這種遺傳變異對於一個物種種群的健康繁殖至關重要。

野生物種的多樣性構成了“基因庫”,數千年來作物和家畜都是從這個基因庫中發展而來的。

生態系統多樣性

它是生態系統、自然群落和棲息地的多樣性。換句話說,生態系統多樣性指的是物種之間以及物種與其環境相互作用的各種方式。熱帶或溫帶森林、草地、炎熱和寒冷的沙漠、溼地、河流、山脈和珊瑚礁都是生態系統多樣性的例子。

每個生態系統都對應著一系列生物(活的)和非生物(非活的)成分之間複雜的關係。

生物多樣性的價值與生產性利用

生物多樣性的重要性首屈一指。它促進生態系統的生產力,其中每個物種,無論其大小,都發揮著重要作用。物種的多樣性更有利於確保所有生命形式的自然可持續性。因此,有必要保護地球上生命的多樣性。

根據聯合國資料,至少40%的世界經濟和80%的貧困人口的需求來自生物資源。此外,生命多樣性越豐富,醫學發現、經濟發展以及對氣候變化等新挑戰的適應性應對的機會就越大。

生物多樣性的意義

來自物種和生態系統平穩執行週期的環境服務在全球、區域和地方層面都是必要的。

生物多樣性對於維持水迴圈、氧氣生產、減少二氧化碳、保護土壤等至關重要。它也對於維持生態過程至關重要,例如土壤形成、空氣和水的迴圈和淨化、全球生命支援、養分的固定和迴圈、維持生態系統內的水文平衡、全年維持河流和溪流等。

生物多樣性具有許多價值,例如消費使用價值、生產使用價值、社會價值、倫理和道德價值。

健康的生物多樣性提供許多寶貴的服務,如下所示。

一個地區在生物多樣性方面越豐富,不同迴圈的調節就越好。例如,森林透過光合作用釋放氧氣作為副產品來調節空氣中的二氧化碳含量,並控制降雨和土壤侵蝕。

保護水資源免於枯竭、汙染或汙染。

有助於土壤形成和保護。

有助於養分儲存和迴圈。

有助於控制汙染。

有助於氣候穩定。

幫助生態系統從不可預測的事件中恢復。

提供生物資源,例如食物、藥用資源和藥品、木材產品、觀賞植物、種畜等。

提供娛樂和旅遊設施。

有助於研究、教育和監測。

生物資源的保護對於人類的福祉和長期生存至關重要。

生物多樣性的生產使用價值

生產使用價值是指在正式市場上進行商業性收穫以進行交換的產品的商業價值。

現代文明無疑是生物多樣性的饋贈。我們吃的食物、我們服用的藥物、我們使用的傢俱、例如工業,都是生物多樣性的衍生物。

當今的農作物起源於野生品種。生物技術學家利用野生植物開發新的、高產的和抗蟲或抗病品種。生物多樣性是原始種群的家園,新的品種正從那裡發展而來。

同樣,我們所有馴養的動物都來自野生祖先物種。藉助科學育種技術,正在培育出產奶量、肉產量更高的動物。現代社會使用的動物產品來自家禽養殖、養魚業、林業、奶牛養殖等領域的進步。

被認為在現代社會中起關鍵作用的化石燃料,例如煤炭、石油和天然氣,都是地質過去生物多樣性的饋贈。

目前使用的大多數藥物和藥品都是從不同的植物中提取的。

生物多樣性為工業家和企業家開發新產品提供了豐富的寶庫。它為農業科學家和生物技術學家提供了開發新的和更好的作物的充足空間。透過生物技術,利用在作物野生親緣種中發現的遺傳物質,正在開發新的作物品種。

當務之急是為工業、經濟和最重要的是環境安全保護生物多樣性。這被稱為“生物勘探”。

生物多樣性熱點地區

地球的生物多樣性在其表面並不均勻分佈。世界上有超過一千個主要的生態區。據估計,世界上大約有200個最豐富、最稀有和最獨特的自然區域。這些被稱為全球200。

生物多樣性熱點是指生物地理區域,這些區域具有顯著的生物多樣性水平,具有豐富度和特有物種的異常集中,然而,它們受到肆意開發和破壞的威脅。

如果生物多樣性滿足以下條件,則被稱為熱點:

至少有1500種維管植物為特有物種。

必須受到威脅或在很大程度上受到破壞的威脅。

在世界範圍內,大約有35個地區被標記為生物多樣性熱點,它們佔地球陸地面積的2.3%,但它們支援著世界上超過一半的特有植物物種,以及幾乎一半的特有鳥類、哺乳動物、爬行動物和兩棲動物。

世界生物多樣性熱點列表

北美和中美洲 - 加利福尼亞植物區系省、馬德雷山松櫟林地、中美洲

加勒比海地區 - 加勒比海島嶼

南美洲 - 大西洋森林、塞拉多、智利冬季降雨-瓦爾迪維亞森林、圖姆貝斯-喬科-馬格達萊納、熱帶安第斯山脈

歐洲 - 地中海盆地

非洲 - 好望角植物區系區、東非沿海森林、東非山地、西非幾內亞森林;非洲之角;馬達加斯加和印度洋島嶼;馬普特蘭-蓬多蘭-阿爾巴尼;多汁的卡魯

中亞 - 中亞山脈

南亞 - 東喜馬拉雅山脈,尼泊爾;印度-緬甸,印度和緬甸;西高止山脈,印度;斯里蘭卡

東南亞和亞太地區 - 東美拉尼西亞群島;新喀里多尼亞;紐西蘭;菲律賓;波利尼西亞-密克羅尼西亞;西澳大利亞;巽他群島;華萊士區

東亞 - 日本;中國西南山區

西亞 - 高加索;伊朗-安納托利亞

目前已知的人類物種約為180萬種。然而,科學家估計地球上動植物物種的數量可能高達200億。這意味著大多數物種仍然未被發現。

世界上生物資源最豐富的國家位於南方。另一方面,大多數能夠開發生物多樣性的國家是發達的北方國家。這些國家的生物多樣性水平非常低。

發達國家希望將生物多樣性視為“全球資源”。然而,像印度這樣生物多樣性豐富的國家不希望放棄對其生物多樣性的主權,除非全球關於共享所有型別自然資源(如鈾、石油等稀有礦物,甚至智慧財產權和技術資源)的思維發生革命性變化。

印度擁有豐富的生物多樣性。生物多樣性高於印度的國家位於南美洲,例如巴西,以及東南亞國家,例如馬來西亞和印度尼西亞。

生物多樣性現在越來越被認為具有難以想象的價值。國際倡議,如世界遺產公約、生物多樣性行動計劃(BAP),旨在保護和支援生物資源豐富的自然區域,並解決受威脅物種和棲息地問題,以保護和恢復生物系統。

瀕危物種國際貿易公約(CITES)旨在透過控制其產品貿易和寵物貿易來減少對瀕危動植物的利用。

印度作為生物多樣性熱點地區

生物多樣性熱點地區或國家是指擁有地球上大多數物種的國家,因此被認為生物多樣性極高。印度從北到南,從東到西都擁有豐富的生物多樣性。印度陸地的地質事件、全國不同的氣候區域及其在兩個不同的生物進化和物種輻射之間的特殊地理位置,是印度豐富多樣的生物多樣性的原因。

印度是世界上生物多樣性最豐富的十大國家之一,也是世界上12個生物多樣性熱點地區之一。印度已建立了大約18個生物圈保護區。

印度是350種不同哺乳動物(在世界上排名最高)、1200種鳥類、453種爬行動物和45000種植物的家園。印度是50000種已知昆蟲的家園,其中包括13000種蝴蝶和飛蛾。據估計,未命名的物種數量可能遠高於現有數量。

超過18%的印度植物是該國特有的(原產於特定地區),在世界其他地方都找不到。

印度有27個本地牛品種、40個綿羊品種、22個山羊品種和8個水牛品種。

在印度發現的兩棲動物中,62%是該國獨有的。在各種開花植物、昆蟲、海洋蠕蟲、蜈蚣、蜉蝣和淡水海綿中也記錄了高度的特有性。

除了印度野生動植物的顯著多樣性外,栽培作物和家畜品種也具有很大的多樣性。傳統品種(透過選擇性育種在栽培中產生的植物品種)包括大約50000種水稻以及許多穀物、蔬菜和水果。栽培品種的多樣性最高集中在西高止山脈、東高止山脈、喜馬拉雅山脈北部和東北山區的高降雨地區。

生物多樣性面臨的威脅

生物多樣性是維持整個生物世界,特別是人類生存的首要因素。我們擁有的物種(動物和植物)越少,地球上的人口就越少。在過去的幾十年裡,生物多樣性的喪失正在上升。以下是生物多樣性面臨的主要威脅原因。

棲息地喪失

如今,世界上生物多樣性的主要損失是由人類造成的。人類已經開始過度使用或濫用大多數這些自然生態系統。

由於盲目和不可持續的資源利用,曾經富饒的森林和草地變成了沙漠,荒地遍佈世界各地。快速的工業化、城市化和人口增長導致了大規模的森林砍伐,以及隨之而來的世界各地棲息地的喪失。

例如,紅樹林已被清除用於燃料木材和對蝦養殖,這導致了海洋魚類繁殖所需棲息地的減少。

世界各地的森林,特別是亞馬遜等熱帶雨林,正面臨著很大程度上來自轉化為其他土地用途的不可預見的威脅。

科學家估計,人類活動可能會在2050年消除大約1000萬個物種。據估計,以目前的滅絕速度,世界上約25%的物種將很快滅絕。世界各地的豐富的生物多樣性,如熱帶森林、溼地和珊瑚礁,將構成這次滅絕的主要部分。

野生動物偷獵

在過去的幾十年裡,為貿易和商業活動而進行的野生動物偷獵一直在上升。這是數百種物種滅絕和更多物種(如鯨魚和許多非洲大型哺乳動物、亞洲虎等)瀕危的重要原因。在過去幾百年裡,大多數滅絕主要是由於過度捕撈以獲取食物、時尚和利潤造成的。

當今的非法野生動物貿易正導致許多野生動植物物種滅絕。大象因象牙而被偷獵;老虎和豹子因其皮毛而被偷獵;穿山甲因肉和鱗片而被偷獵;稀有木材成為硬木傢俱的目標。

據估計,全球非法野生動物貿易每年非法收入在70億至230億美元之間。它現在被認為是繼毒品、人口和武器之後的全球最有利可圖的犯罪活動。

2015年,聯合國大會一致通過了一項關於打擊非法野生動物貿易的決議。可持續發展目標制定了具體目標,以打擊受保護物種的偷獵和販運。

人與野生動物衝突

人與野生動物衝突是指野生動物與人類之間的互動以及由此對雙方造成的負面影響。人口增長以及由此導致的為人類居住和經濟繁榮而破壞野生動物棲息地,導致某些人和野生動物的資源或生命減少。

世界自然基金會(WWF)將這種衝突定義為“人類與野生動物之間任何導致對人類社會、經濟或文化生活、野生動物種群保護或環境造成負面影響的互動”。

儘管人與野生動物的衝突與人類文明一樣古老,但在現代,由於過去幾個世紀人口的快速增長,衝突程度一直在上升。

由於人類不斷擴張到野生動物棲息地,自然野生動物的領地被取代。自然獵物/食物來源的減少導致野生動物尋求替代來源。或者,人類創造的新資源吸引了野生動物,從而導致衝突。當人類試圖採集自然資源(如魚類和草場牧場)時,也會發生對食物資源的競爭。

人與野生動物衝突有很多後果。主要後果包括:

- 野生動物棲息地的破壞

- 人類和野生動物的傷亡

- 作物損害和牲畜損失

- 對人類財產的損害

- 野生動物數量減少和地理範圍縮小

- 營養級聯

除了以上因素外,還有其他威脅生物多樣性的原因。諸如氣候變化、外來物種入侵等因素也加劇了某些地區的生物多樣性喪失。

生物多樣性的保護

考慮到全球生物多樣性面臨的威脅程度以及生物多樣性對包括人類在內的所有生物的重要意義,迫切需要保護全球的生物多樣性。此外,我們應該關注保護生物多樣性,因為它能為我們提供益處——生物資源和生態系統服務,以及社會和美學效益。

生物多樣性保護主要有兩種方法。

遷地保護

遷地保護或原位保護是指在物種的自然棲息地內進行保護。這是生物多樣性保護最可行的方式。它是透過在物種發生的自然環境中維持其遺傳資源來實現的。

例如:國家公園、野生動物保護區、生物圈保護區、基因保護區

異地保護

異地保護是指在生物多樣性自然棲息地之外保護生物多樣性組成部分。在這種方法中,受威脅或瀕危的動植物物種被帶出其自然棲息地,並放置在特殊的環境中,在那裡它們可以得到保護並提供自然生長條件。

在異地保護方法中,從其棲息地帶走的動植物在人工創造的環境中得到照顧。

例如:圈養繁殖、基因庫、種子庫、動物園、植物園、水族館、體外受精、低溫儲存、組織培養。

國家生物多樣性法

印度的國家生物多樣性法汲取了生物多樣性公約(CBD)的目標。其旨在保護生物多樣性、可持續利用以及公平分享此類利用的惠益。

為了實現其目標,它建立了一個三級機構結構,例如:

- 位於欽奈的國家生物多樣性管理局

- 每個邦的邦生物多樣性委員會(SBBs)

- 村鎮/市政一級的生物多樣性管理委員會(BMCs)

環境與林業部(MoEF)是協調機構。

該法案的主要條款

禁止未經印度政府特別批准將印度遺傳物質轉移到國外。

禁止任何人未經印度政府許可就對生物多樣性或相關知識主張智慧財產權(如專利)。

規範印度國民對生物多樣性的採集和利用,同時豁免當地社群不受此類限制。

採取措施分享利用生物多樣性的惠益,包括技術轉讓、資金回報、聯合研發、聯合智慧財產權所有權等。

採取措施保護生物資源的可持續利用,包括棲息地和物種保護專案,將生物多樣性納入各部門和領域的計劃和政策。

規定當地社群對他們資源和知識的利用擁有發言權,併為此收取費用。

保護土著或傳統法律,例如登記此類知識。

規範轉基因生物的利用。

設立國家、邦和地方生物多樣性基金,用於支援保護和惠益分享。

在當地村莊一級設立生物多樣性管理委員會(BMC)。在邦一級設立邦生物多樣性委員會,在國家一級設立國家生物多樣性管理局。

環境學 - 汙染與控制

環境汙染或簡稱汙染是指自然環境(包括空氣、水和土壤)的物理、化學和生物組成中發生的不可取的變化。汙染也指環境中存在有害汙染物,使該環境不適宜居住。

根據美國國家科學院(1966年)的定義,汙染是指“水、空氣和土壤的物理、化學和生物特徵的不可取變化,可能對人類、動物和植物生命、工業進步、生活條件和文化資產造成有害影響。”

汙染也被視為“對自然環境維持和承載能力的不利改變”,完全或大部分是由人類活動的副產品造成的。自然環境具有內在的恢復能力,可以補充其成分的損失或減少,使其恢復到可持續和健康的狀態。

不斷增長的人口和人類向現代智人的進化導致了快速的城市化、工業化和人類居住地的空前增長。所有這些人類努力反過來實際上導致了森林砍伐、動植物棲息地的喪失、自然資源的大規模枯竭,在過去幾個世紀裡,這些都對自然環境的固有復原力造成了影響。結果,自然環境持續受到不可取的汙染。

汙染物

汙染物被定義為任何形式的能量、物質或行動,會導致空氣、水等自然物體所需組成的失衡或不平衡。汙染物透過直接或間接干擾生物體的生物地球化學過程造成損害。

汙染物可能包括:

自然汙染物:自然汙染物是由火山爆發和森林火災等自然力量引起的。

人為汙染物:這指的是人類活動釋放過量的氣體或物質。例如,汽車數量的增加向大氣中排放了過量的二氧化碳,對植被和人類健康造成有害影響。

汙染的分類

不同型別的汙染根據其影響的環境部分或特定汙染造成的結果進行分類。每種汙染都有其獨特的成因和後果。

主要的汙染型別如下。

- 空氣汙染

- 水汙染

- 噪聲汙染

- 土壤或土地汙染

環境學 - 空氣汙染

每天,每一刻,我們都在呼吸汙染的空氣,可能成為空氣汙染的受害者。據估計,一個成年人每天交換15公斤空氣,相比之下,每天攝入的食物約為1.5公斤,飲用水約為2.5公斤。很明顯,透過呼吸進入我們體內的汙染物數量將比透過汙染的水或受汙染的食物攝入的汙染物數量多得多。

空氣汙染是全世界最普遍的汙染形式之一。風是空氣汙染的主要媒介。它收集並將汙染物從一個區域轉移到另一個區域,有時減少一個地點的汙染物濃度,而在另一個地點增加濃度。

空氣汙染的原因

除了上述自然汙染物的原因外,人類活動和資源利用可能正在向大氣中排放更多汙染物。

工業化:大小企業都需要蒸汽來執行。蒸汽是透過燃燒化石燃料(如煤炭、焦炭和燃料油)產生的。這些燃料在燃燒時會向大氣中釋放大量有毒氣體。

汽車:為了滿足不斷增長的人口需求,汽車數量正在迅速增加。汽車尾氣約佔空氣汙染的60%。汽車排放的二氧化碳汙染空氣,危害樹木和其他自然植被。它也對人類健康產生不良影響。

氯氟烴:科學家們現在對大氣中化學物質(統稱為氯氟烴)濃度的增加感到擔憂。這些物質會導致臭氧層空洞,造成熱量收支的意外失衡。這些物質是由現代裝置(如空調、冰箱、烘乾機等)產生的。

空氣汙染的不利影響以空氣質量差、酸性降水(雨、雪和冰雹)和沉降以及其他健康危害的形式出現。

空氣中的主要汙染物是二氧化碳 (CO2)、碳酸 (H 2SO2)、水 (H2O)、硝酸 (HNO3O) 和硫酸 (H2SO4)。

空氣汙染對自然植被和人類健康(如呼吸道疾病)有危害。酸性降水對水生動植物、古蹟以及自然植被都具有高度致命性。

空氣汙染控制

空氣汙染控制是一項艱鉅的任務,因為空氣汙染涉及大量汙染物。其中一些甚至難以檢測。但是,可以採取一些基本方法來控制空氣汙染。它們如下。

預防措施

俗話說,預防勝於治療。我們可以透過各種方式防止空氣汙染物的產生。例如,改變工業中使用的原材料或燃料成分,從傳統能源轉向非常規能源;維護車輛和道路,建立高效的交通系統;減少垃圾焚燒和遷移農業區域;植樹造林等。

擴散措施

我們可以透過提高工業煙囪的高度來防止空氣汙染,以便將汙染物排放到高層大氣中。

收集措施

空氣汙染可以透過設計裝置和機械來控制,在汙染物排放到大氣中之前將其捕獲。為了達到標準,汽車發動機進行了重新設計,新車配備了催化轉化器等裝置,可以將汙染物轉化為無害物質。由於這些新裝置的應用,汽車尾氣造成的空氣汙染也得到了減少。

立法途徑

不同國家在制定法律、設定標準和規範以檢查空氣汙染並確保空氣質量方面開展了許多舉措。世界上所有高度工業化的國家都制定了某些立法來預防和控制空氣汙染。由於空氣汙染物會被風從一個國家帶到另一個國家,跨越數千英里,因此所有國家都應達成全球性倡議,以拯救地球免受空氣汙染的威脅。

環境學 - 水汙染

水汙染可以定義為水體物理、化學和生物特徵的變化,這些變化可能對人類和水生生物造成有害影響。

水汙染物

以下是造成水汙染的一些原因。

將汙水和汙泥排放到河流、溪流和湖泊等水體中。

採礦和工業活動產生的無機化合物和礦物質。

農業用途的化肥。

工業、農業和家庭垃圾產生的合成有機化合物。

油輪事故、海上鑽井、內燃機等造成的石油和石油汙染。

放射性廢物

水汙染控制

環境教育 - 應該教育個人和大眾瞭解水質的重要性及其對經濟、社會和生態的影響。

汙水處理 - 應對生活用水進行適當處理,使其對環境安全。應採取必要措施,確保實施有效的汙水處理工藝,防止受汙染的水與淡水水體混合。

工業單位的責任 - 工業設施應為廢料和水的處理以及安全排水提供設施。

植樹造林 - 種植樹木可以大大減少水汙染,因為它們可以阻止地表徑流。

水土保持 - 水土保持會向地表水和地下水中新增許多無機物質。因此,水土保持是減少水汙染的一種有效方法。

減少化肥的使用 - 化肥會向水體中新增硝酸鹽。使用堆肥可以幫助減少水體富營養化問題。

財政支援 - 政府應為市政部門提供充足的資金用於水汙染控制。

立法和實施嚴格的環境法律 - 當務之急是政府應立法並實施嚴格的環境法律,以保護水體、處理廢水等。違反此類法律的人應受到懲處。

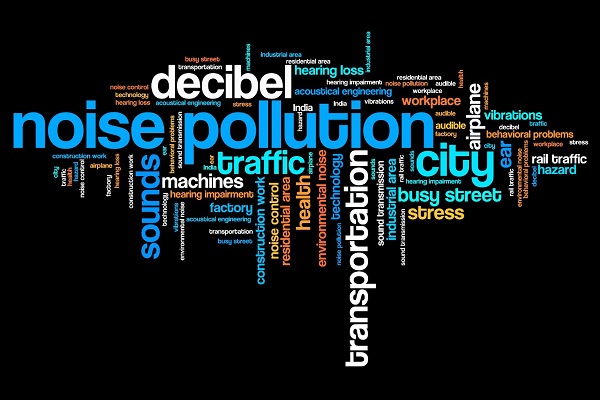

環境學 - 噪聲汙染

噪聲汙染是指任何不希望的、令人不悅的聲音,會給人類帶來不適和不安。與空氣和水汙染一樣,噪聲汙染也對人類和動物的生命有害。

噪聲汙染也是一種重要的環境危害,在世界許多地方日益嚴重。超過特定水平或分貝(噪聲單位)的噪聲往往會成為健康和環境危害。

噪聲汙染源

- 家用電器,如研磨機、電動機、洗衣機

- 社交聚會,如婚禮和其他社交聚會

- 宗教場所

- 商業活動

- 建築活動

- 工業活動

- 汽車和交通系統

- 發電機

- 農業裝置

噪聲汙染控制

根據世界衛生組織(WHO)的說法,在所有環境汙染中,噪聲是最容易控制的。

在家中可以透過以下方法控制噪聲汙染:

- 不使用時關閉發出聲音的電器。

- 使用有噪聲的機器時關上門。

- 將電視等電器的音量調到合適的水平。

- 聽音樂時使用耳塞。

在群眾層面,可以透過以下方法進行控制:

大量種植樹木以創造植被緩衝區,吸收噪聲。

提高公眾對控制噪聲汙染必要性的認識。

應用工程控制技術,例如改變和修改設計以減少裝置和機械的噪聲,以及在工業和工廠場所建造隔音屏障或使用吸音材料,可以大大減少噪聲暴露。

將學校和醫院建在遠離機場、鐵路和高速公路的地方。

改進的建築設計也可以減少噪聲汙染的影響。

在中央和州一級制定嚴格的立法,以檢查工作場所、城市中心等地的空氣汙染。

環境學 - 土壤汙染

土壤汙染是指土壤質量因人為因素或自然因素或兩者兼而有之而導致的不良下降。

土壤不僅對植物生長和糧食種植至關重要,而且還是農業工業原料的培養地。健康的土壤是人類生存的重要前提。

土壤侵蝕的原因

- 大規模的森林砍伐

- 過度放牧

- 採礦

- 土壤微生物減少

- 過度使用化肥

- 過度灌溉

- 腐殖質含量不足

- 作物輪作不當和不科學

土壤汙染會導致許多有害後果,例如農業產量下降;固氮作用減少;生物多樣性減少;水庫、湖泊和水庫淤積;由於使用化肥和農藥,食物鏈中消費者的疾病和死亡等。

土壤汙染控制

採用對土壤友好的農業實踐。

用堆肥代替化肥;使用生物肥料和天然殺蟲劑有助於最大限度地減少化肥和農藥的使用

科學的作物輪作以提高土壤肥力。

對工業和城市固體和液體廢物進行妥善處置。

在斜坡和山區種植樹木以防止水土流失。

控制放牧。

減少垃圾和廢棄物的堆積。

三個R原則 - 回收、重複利用和減少 - 有助於最大限度地減少固體廢物的產生。

制定和有效實施嚴格的汙染控制法規。

改善城市地區的汙水和衛生系統。

固體廢物管理

固體廢物管理是指收集、處理和處置已丟棄或不再有用的固體材料。固體廢物管理是城市區域管理的重要方面。城市固體廢物的處置不當會造成不衛生的環境,從而導致環境汙染和媒介傳播疾病的爆發。

固體廢物管理任務面臨著複雜的技術挑戰。它們還帶來了各種經濟、行政和社會問題,需要緊急關注。

固體廢物的主要來源包括家庭;農田;工業和採礦業,酒店和餐飲業;道路和鐵路;醫院和教育機構;文化中心和娛樂和旅遊場所等。塑膠廢物也是固體廢物。

固體廢物的分類

- 城市垃圾

- 醫療廢物

- 危險廢物

可以透過以下方式有效地進行固體廢物管理:

- 衛生填埋場

- 堆肥

- 垃圾填埋場

- 焚燒和熱解(在無氧條件下燃燒的過程)

- 蚯蚓養殖或蚯蚓養殖

- 生物修復或使用微生物(細菌和真菌)

- 重複使用、減少和回收

危險廢物管理

危險廢物(HW)是指任何以固體、液體或氣體形式存在的物質,將來沒有用途,並且會造成或可能造成對健康和環境的危害。

鑑於危險廢物的特性,需要對其進行安全處置。當廢物產生者沒有有效利用危險廢物時,會導致土地、地表水和地下水嚴重汙染。

危險廢物管理的組成部分

識別工業和其他來源產生的危險廢物。

對危險廢物的特性進行表徵,包括物理、化學和一般特性,以及易燃性、腐蝕性、反應性和毒性等特性。

對危險廢物進行量化,以便於安全處置。

確定處置地點。

應進行環境影響評估,並獲得公眾對場地的認可。

已釋出危險廢物管理規則,以確保危險廢物的安全處理、產生、加工、處理、包裝、儲存、運輸、使用再加工、收集、轉化以及出售、銷燬和處置。

對危險廢物進行適當的處理和儲存,然後再進行處理或處置,這是當務之急。政府應為工業和其他危險廢物產生源提供設施並制定指南,以確保危險廢物的安全處置或處理。

廢水管理

廢水是指任何不清潔的水或其質量受到人為活動不利影響的水。廢水源於生活、工業、商業或農業活動的組合。

廢水處理或管理是指將廢水轉化為可以返回水迴圈且對環境影響可忽略不計或可以重複利用的廢水的過程。

廢水處理的主要目標通常是允許人類和工業廢水排放,而不會危及人類健康或對自然環境造成不可接受的損害。

廢水處理工藝

相分離 - 它將雜質轉移到非水相。

沉降 - 沉降是一種利用重力從水中去除懸浮固體的物理水處理工藝。被流動水湍流夾帶的固體顆粒可以透過湖泊和海洋靜水中自然沉降去除。

過濾 - 細小固體的懸浮物可以透過過濾粗篩或篩網等物理屏障去除。

氧化 - 此過程減少了廢水的生化需氧量,並可能降低某些雜質的毒性。高階氧化工藝 (AOP) 是一套化學廢水處理方法,據稱透過與羥基自由基反應氧化去除廢水中的有機和無機物質。

化學氧化可以去除一些永續性有機汙染物以及生化氧化後殘留的濃度。

為了有效處理廢水,建立了廢水處理廠。它們可以透過要處理的廢水型別來區分。它們如下。

- 汙水處理廠

- 工業廢水處理廠

- 農業廢水處理廠

全球環境問題

氣候是指一個地方通常的天氣。氣候因季節而異,因地區而異。世界上所有氣候的組合被稱為地球氣候。

氣候變化

氣候變化是指一個地方或區域通常天氣狀況的變化或變化。在降雨或降雪模式、溫度等方面可能會發生變化。氣候變化也是地球氣候的變化。

氣候變化現已成為全球廣泛討論的概念。這是因為人們已經親身感受到近年來全球氣溫正在上升。據信,過去一個世紀全球平均地表溫度上升了0.6°±0.2°C。在全球範圍內,1998年是最熱的一年,而1990年代是有記錄以來最熱的一個十年。

許多國家經歷了降雨量的增加,特別是在中高緯度地區的國家。在一些地區,例如亞洲和非洲的部分地區,近幾十年來乾旱的頻率和強度有所增加。

與前100年相比,自20世紀70年代中期以來,厄爾尼諾現象(產生巨大風暴)的發生頻率、持續時間和強度都有所增加。所有這些跡象表明,地球的氣候正在發生變化,使人類的生存變得更加困難。

氣候變化的原因

氣候自然會發生變化。地球與太陽的距離、大規模的火山爆發、長時間的大雨,都是影響地球氣候的自然現象的例子。這些都是自然的,與我們目前對氣候變化的擔憂無關。

我們今天關注的是全球氣溫的上升,尤其是這一點。大多數科學家認為,人類活動導致了地球自然氣候的某些變化。

大多數科學家都認為,當前全球變暖的主要原因是人類擴大了“溫室效應”。溫室效應是指某些氣體的數量增加,這些氣體包括二氧化碳 (CO2)、甲烷、氧化亞氮 (N2O)、水蒸氣、氯氟烴 (CFCs) 等。

溫室氣體自然產生,並像毯子一樣將熱量困在地球的大氣層中。當大氣中此類氣體的濃度主要由於燃燒化石燃料而增加時,地球大氣層的溫度就會成比例地升高。這被稱為**全球變暖**。

導致氣候變化的重要人為因素包括:

人口呈指數級增長。

過去一個世紀以來,大規模且無計劃的城市化和工業化。

大規模燃燒煤炭、石油和天然氣等化石燃料,以滿足日益增長的人口對能源的需求。

生活方式的改變以及機械、電子產品等數量的大幅增加。

氣候變化對人類環境的影響

現在已經清楚,氣候變化會導致自然系統發生不必要的改變。氣候變化的環境後果包括極端熱浪、海平面上升、降水變化導致洪澇和乾旱、強烈的颶風以及空氣質量下降。

上述現象變化直接或間接地影響著人類的身心健康。

與天氣相關的災害發生頻率

降水變化會導致水資源的可用性和數量發生變化,並導致極端天氣事件,例如強風暴、洪澇和乾旱。所有這些天氣現象的發生頻率有時會導致大量的人員傷亡,以及巨大的財產損失,主要發生在發展中國家和欠發達國家。

人類健康

氣候變化影響著人類健康的先決條件,例如清潔的空氣和水、充足和健康的食品、對傳染病媒介的自然限制以及住所的充足性和安全性。

世界衛生組織社會決定因素委員會的報告指出,由於其健康威脅的暴露和脆弱性增加,弱勢群體更有可能承擔氣候變化帶來的不成比例的負擔。

大規模人口遷移

氣候變化影響,如荒漠化、海平面上升和與天氣相關的災害的嚴重性,以及流行病的蔓延,會破壞或影響人類居住地,導致人們尋求其他地方的庇護。

環境惡化和資源枯竭可能導致各級人類衝突。政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 估計,到 2050 年,將有超過 1.5 億環境移民,並且由於問題的複雜性和資料缺乏,這一數字將令人困惑。

除了上述內容外,氣候變化還有一些其他後果:

水文迴圈和供水變化

赤道輻合帶 (ITCZ) 可能向北半球北部移動,導致降雨模式發生快速變化

熱帶和溫帶氣旋、雲量、龍捲風和風暴增加

氣壓帶和大氣環流的變化

海水變暖可能會危及全球的珊瑚礁

沙漠擴張以及沙漠內部的進一步荒漠化

對糧食供應和國際糧食貿易的影響

國家公園、保護區和生物圈保護區可能會發生改變

馬爾地夫等國家以及荷蘭的大部分地區可能會被淹沒

氣候變化正在降低糧食作物的營養價值。二氧化碳排放量的增加會導致糧食作物中的鐵和鋅缺乏。

人口爆炸及其對環境的壓力

有限的資源

大多數資源從一開始就是有限的,而且資源再生自然限度緩慢,地球上人口的持續增長對世界資源施加了不必要的壓力。

過去幾個世紀裡,人口增長和隨之而來的人類居住地的增加,奪走了相當一部分的自然植被、可耕地,以及野生動物的自然棲息地。在當前時代,生物多樣性的喪失和隨之而來的生態失衡日益嚴重。

更多的人口,更多需求,更多廢棄物

隨著科學技術的發展,人類對舒適和奢華的需求成倍增加。這使得世界需要生產大量的商品和服務。

不僅人口眾多(2016 年為 74 億),而且現代人的生活方式和消費模式也直接影響著環境。更多的人口需要更多的資源,併產生更多的廢棄物。顯然,人口增長帶來的挑戰之一是,如此多的人共享有限數量的資源,給環境帶來了壓力。

快速的城市化和工業化

上個世紀,世界大部分地區快速城市化和工業化不僅破壞了大量自然植被,還迫使許多野生動物瀕臨滅絕。

除了人口高增長導致的資源壓力外,技術和科學創新、汽車數量的快速增長、電子產品、機械和裝置的增加,也給環境帶來了大量汙染物。結果,環境退化已經上升到不可逆轉的程度。

消費水平高的發達國家比其他國家造成更多的汙染。在一個物質和能源使用水平高的國家出生的孩子,比在一個貧窮國家出生的孩子給地球資源帶來更大的負擔。

儘管如此,當人口規模穩定在與生態系統生產能力相一致的水平時,可持續發展更容易實現。

瘋狂的消費主義

消費雖然對經濟是必要的,但也可能對環境有害。消費主義是一種支援和鼓勵以不斷增加的數量獲取商品和服務的社會和經濟秩序。

人類對世界市場上數量不斷增長的產品和服務產生了前所未有的狂熱。改進的營銷策略、誘人的廣告以及公司和銷售點提供的以客戶為中心的優質服務加劇了這種情況。

大約 20 億屬於“消費階層”的人的特點是渴望加工食品、渴望更大的房屋、汽車、耐用品等,以維持他們理想的生活方式。

由於發展中國家人口的增長,消費主義在印度和中國等發展中國家比發達國家更為嚴重。

瘋狂消費主義的原因

現代人日益增長的物質主義傾向

由於交通和通訊的快速發展,更容易進入市場

有效的營銷和廣告策略

世界大部分地區收入水平的提高

全球化和自由化

創收方式的快速增長

貪婪地擁有越來越多的東西

瘋狂消費主義的影響

消費主義的增長導致了商品和服務的過度生產,進而給自然環境和自然資源帶來了巨大的壓力。資源枯竭、環境退化和汙染已成為當今的常態。人類已經達到了環境汙染的頂峰,從那裡似乎很難回頭。對舒適和奢華的追求不成比例地破壞了環境。

對消費品的過度需求造成了目前大部分的環境失衡,這些失衡已經在世界各地的不同地方造成了生態災難。

消費主義導致城市和農村地區堆積如山的垃圾,導致環境汙染。世界範圍內,尤其是在發達國家,日益增長的電子垃圾正在對環境造成更大的危害。塑膠在各種用途中的普及嚴重加劇了空氣、水和土地汙染。

環境學 - 臭氧層損耗

**臭氧**是氧的一種形式,其中三個氧原子結合形成一個臭氧分子。它通常不會出現在低層大氣中。它存在於地表上方 20 至 50 公里的平流層中。

臭氧的存在至關重要,因為它可以過濾掉傳入的紫外線 (UV) 輻射,從而起到抵禦紫外線輻射的作用,紫外線輻射會增加皮膚癌、白內障和其他眼部疾病的發生率。它還會影響身體的防禦機制,從而增加感染性疾病的易感性。

紫外線輻射的增加會嚴重影響植物和魚類的生產。

臭氧層破壞

**臭氧層損耗**是指平流層中臭氧量的減少或減少。它在 20 世紀 70 年代首次被發現,原因是超音速飛機的出現,這些飛機飛在較低的平流層並排放氮氧化物。

消耗臭氧層物質

消耗臭氧層物質是指那些消耗臭氧層的大氣物質。

研究發現,臭氧層消耗的主要原因是氯氟烴(CFCs)氣體。CFCs被廣泛應用於各種領域,包括製冷劑、發泡劑、塑膠製造、滅火劑、冷凍食品溶劑、電子元件清洗劑、阻燃劑、溶劑、氣霧劑、推進劑以及泡沫塑膠的生產。

蒙特利爾議定書(將在後續章節中討論)控制的其他消耗臭氧層物質包括:

- 哈龍

- 四氯化碳(CCl4)、甲基氯仿(CH3CCl3)

- 氫溴氟烴(HBFCs)

- 氫氯氟烴(HCFCs)

- 溴甲烷(CH3Br)

- 溴氯甲烷(CH2BrCl)

臭氧層消耗會帶來嚴重的後果。以下是一些臭氧層消耗的顯著後果。

植物和動物對紫外線的耐受性各不相同。紫外線會損傷DNA(所有生物的遺傳密碼)。大豆等作物受影響最為嚴重。

動物和人類也已經適應了UVB輻射。如果臭氧層耗竭,則存在患黑色素瘤(一種皮膚癌)的危險。這種疾病現在在美國幾乎已成為流行病。

森林砍伐與荒漠化

隨著人口的指數增長以及隨之而來的自然植被和其它生物棲息地的破壞,發達國家和發展中國家都在進行城市化和工業化,導致全球熱帶和亞熱帶國家大規模森林砍伐。

森林砍伐簡單來說是指以激進的方式砍伐樹木和破壞自然植被。

導致森林砍伐的因素

以下因素導致了森林砍伐:

發展中國家人口快速增長。

農業和牧場用地的擴張。

木材、木料、紙張、紙漿、燃料木材、木炭和其他林產品需求的增加。

發達國家和發展中國家的工業化、城市化和消費主義。

對森林和農業產業原料的需求。

對基礎設施用地的需求,例如道路、高速公路、鐵路、灌溉、電力、電信服務和市政設施。

全球各地修建多用途水壩。

在全球熱帶溼潤地區實行輪耕。

飲食習慣的改變——從素食轉向肉食的明顯轉變。

第三世界國家貧困率高;據說貧困直接或間接導致森林砍伐。

自然和人為的森林火災。

發展中國家森林法律的行政決策滯後和執行緩慢。

荒漠化

荒漠化根據1995年聯合國防治荒漠化公約(CCD)的定義,是指乾旱、半乾旱和乾旱半溼潤地區由於氣候變化和人類活動等多種因素導致的土地退化。

荒漠化問題在易受影響的乾旱地區普遍存在,土地退化表現為土壤侵蝕、內部土壤變化、地下水儲量減少以及植被群落不可逆轉的變化。

荒漠化一詞由法國植物學家奧佈雷維爾於1949年提出,用來描述土地退化。荒漠化更多的是人為的,而不是自然的。人們普遍認為,土地退化的主要原因是人類活動。

熱帶和亞熱帶地區更容易發生荒漠化。聯合國(UN)估計,非洲大陸約40%的非沙漠土地面臨荒漠化的危險。亞洲約33%的土地和拉丁美洲約20%的土地同樣面臨荒漠化的威脅。

荒漠化廣泛而嚴重的國家包括約旦、黎巴嫩、索馬利亞、衣索比亞、南蘇丹、查德、馬裡、茅利塔尼亞和西撒哈拉。

國際協議

如果沒有健康清潔的環境,人類將被剝奪健康和有生產力的生活的權利。我們已經充分了解環境汙染是如何剝奪我們這種生活的權利的。因此,保持生物多樣性和環境的健康狀況是當務之急。

環境,更具體地說環境汙染,沒有政治邊界。一個地區汙染的空氣可以傳播到數千英里之外,不受人為障礙的阻擋。因此,環境汙染、全球變暖、氣候變化和其他相關問題在國際論壇和研討會上受到越來越多的重視。

國際和國家層面正在做出許多努力,以維持生態系統的平衡和恢復能力,目標是使它們可持續和富有成效。這些努力被稱為國際公約或會議和議定書。

什麼是公約和議定書?

公約是指制定或審議普遍接受的原則、框架的會議或集會,各方在其中決定基本準則。例如,里約公約。

另一方面,議定書包含參加公約或會議的成員商定的具體目標或法律義務。通常,當需要在公約條例中納入主要條款時,就會在最初簽署和批准公約的國家之間簽署議定書。

聯合國氣候變化框架公約

聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC或FCCC)是一項國際環境條約,於1992年6月3日至14日在巴西里約熱內盧舉行的聯合國環境與發展大會(UNCED)上制定,非正式名稱為地球峰會。

聯合國氣候變化會議是根據UNFCCC框架每年舉行的活動。這些會議旨在評估在應對氣候變化方面取得的進展。

這些會議是UNFCCC締約方正式會議,俗稱締約方會議(COP)。巴勒斯坦於2016年成為UNFCCC的第197個締約方。

第一次聯合國氣候變化會議或締約方會議(COP 1)於1995年在柏林舉行。

| 具有里程碑意義的締約方會議(COPs) | ||

|---|---|---|

| 年份 | COP名稱 | 焦點 |

| 2007 | COP 13 – 巴釐行動計劃 | 進一步加強締約方對《京都議定書》的承諾 |

| 2009 | COP 15 – 哥本哈根協議 | 建立一個雄心勃勃的全球氣候協議,適用於2012年以後的時期,屆時《京都議定書》第一個承諾期將到期 |

| 2010 | COP – 16 – 坎昆協議 | 涵蓋融資、技術和能力建設支援,以幫助這些國家滿足適應氣候變化的緊急需求; 設立綠色氣候基金,支援減緩氣候變化的努力 |

| 2011 | COP – 17 – 德班協議 | 儘快,最遲在2015年之前透過一項關於氣候變化的普遍法律協議 |

| 2016 | COP – 22 – 馬拉喀什行動宣言 | 承諾繼續推進《巴黎協定》的實施 |

UNFCCC的目標

將溫室氣體濃度穩定在防止人類活動對氣候系統造成干擾的水平,並在一定時間範圍內實現。

使生態系統能夠自然地適應氣候變化,確保糧食生產不受威脅,並使經濟發展能夠以可持續的方式進行。

地球峰會

1987年的布倫特蘭報告向世界發出了警示,敦促人們加快實現可持續經濟發展的步伐,同時不損害已經惡化的環境,不耗盡正在消失的自然資源。

五年後,聯合國和聯合國環境與發展大會尋求了關於宣佈的可持續發展的進展情況。1992年6月在巴西里約熱內盧舉行的里約地球峰會,成為有史以來規模最大的環境會議,吸引了超過30,000人參加,其中包括100多位國家元首。

里約會議的主要目標是,以布倫特蘭報告的希望和成就為基礎,應對日益嚴重的全球環境問題,並就生物多樣性、氣候變化和森林管理等方面達成主要條約。

地球峰會的主要成果是21世紀議程。21世紀議程是一項全面的行動計劃,聯合國系統各組織、各國政府和各主要群體將在全球、國家和地方層面採取行動,涵蓋人類對環境產生影響的各個領域。

此外,還通過了《里約環境與發展宣言》和《森林可持續管理原則宣告》。

地球峰會影響了此後所有聯合國會議,這些會議審查了人權、人口、社會發展、婦女和人類住區之間的關係,以及環境可持續發展必要性。

京都議定書

為了減少地球大氣中日益增長的溫室氣體(GHG)濃度,UNFCCC制定了第一個關於各國減少溫室氣體排放的協議。這項具有歷史意義的議定書於1997年12月11日在日本京都透過,因此被稱為《京都議定書》。

京都議定書在獲得足夠數量的國家正式批准後,於2005年正式生效。參與國或簽署國已同意實現某些溫室氣體排放目標,並接受聯合國相關機構對這些承諾進行外部審查和執行。

締約方或簽署國承諾減少溫室氣體排放,基於以下前提:(a)全球變暖確實存在,以及(b)人為二氧化碳排放導致了全球變暖。

根據《京都議定書》,工業化國家承諾到2012年將其每年六種溫室氣體的排放量(以碳計)減少不同幅度,平均減少5.2%,與1990年相比。

它排除了發展中國家,例如中國和印度,根據國際能源署的資料,這兩個國家已成為世界第一大和第四大汙染國,以及位居第二的美國,美國拒絕批准該協議。

2012年達成了一項第二承諾期,被稱為《京都議定書多哈修正案》,其中37個國家設定了具有約束力的目標:澳大利亞、歐盟(及其28個成員國)、白俄羅斯、冰島、哈薩克、列支敦斯登、挪威、瑞士和烏克蘭。

像《京都議定書》這樣的倡議之所以成為必要,是因為聯合國設定了一個目標,即將全球變暖限制在比工業化前水平高2.0攝氏度(3.6華氏度)——科學家們認為,在這個水平上,地球可能會免受氣候變化最嚴重的影響。

蒙特利爾議定書

蒙特利爾議定書與消耗大氣臭氧層物質有關。這項國際條約旨在透過逐步淘汰被認為是造成臭氧層損耗的多種物質的生產來保護臭氧層。該條約於1987年9月16日開放供簽署,並於1989年1月1日生效。

其第一次會議於1989年5月在赫爾辛基舉行。此後,它在倫敦(1990年)、內羅畢(1991年)、哥本哈根(1992年)、曼谷(1993年)、維也納(1995年)、蒙特利爾(1997年)、北京(1999年)和基加利(2016年)進行了多次修訂。

人們一致認為,如果嚴格遵守這項國際協議,臭氧層將在2005年恢復。最初,目標是在1998年之前將有害化學物質(如氯氟烴)減少50%。此後,目標進一步修訂,以便儘早減少這些化學物質的生產。

《蒙特利爾議定書》已被196個國家批准。這是第一個獲得成員國完全批准的國際條約。2016年在盧安達基加利,締約方(成員)同意國際上逐步減少85%的氫氟碳化物(HFCs)。

巴黎協定

巴黎協定或巴黎氣候協定是由聯合國發起的一項協議,旨在將世界各國團結起來共同應對氣候變化。

簽署該協議的國家同意將本世紀全球平均氣溫升幅控制在不超過工業化前水平(1850-1900年)2攝氏度(3.6華氏度)以內,並努力將氣溫升幅進一步限制在1.5攝氏度以內。

參與國在2015年12月12日簽署了《巴黎協定》,以採用綠色能源,減少溫室氣體排放,並限制全球氣溫上升。

每個國家都有一個單獨的計劃或“國家自主貢獻”來應對溫室氣體排放。

該協定於2016年11月4日生效;在至少55個國家(代表全球至少55%的排放量)於2016年10月5日批准該協定後30天生效。截至2017年5月,在簽署該協定的196個談判國家中,已有147個締約方批准了該協定。

政策與法規

在前幾章中,我們學習了環境、生態系統、自然資源、生物多樣性及其對生物世界,特別是對人類的重要性。我們還了解了汙染和氣候變化等環境問題如何影響和威脅我們的生存。需要了解保護和培育自然的法律和憲法規定。在本章中,我們將學習這些規定和法律。

政策與立法需求

人類一直渴望擁有清潔的空氣、清潔的水和無毒無汙染的環境。在上個世紀的前半葉,很少有法律和憲法機制來保護環境和一個國家發現的自然資源。

日益嚴重的汙染和對空氣、水和土地質量的壓力日益增大,導致制定了環境立法,以保護環境免受有害行為的影響。由於目前的環境狀況,每個國家的政策制定者都需要將環境政策放在首位。

可再生和不可再生自然資源以及野生動物持續受到威脅。據估計,考慮到目前對這些資源的開發速度,我們將在不久的將來缺乏許多重要的資源。除非我們照顧好它們並訴諸可持續利用,否則我們將使我們的後代生活在沒有資源的環境中。因此,需要制定環境政策和法規。

什麼是環境政策?

政策是指政府或組織在特定情況下商定的一套原則或計劃。環境政策被定義為“任何旨在管理人類活動以防止、減少或減輕對自然和自然資源的有害影響,並確保人為環境變化不會對人類或環境造成有害影響的行動”。

環境政策通常涵蓋空氣和水汙染、廢物管理、生態系統管理、生物多樣性保護以及自然資源、野生動物和瀕危物種的保護。在國家和國際層面制定適當的政策和法規可以減少有害汙染,並有助於保護生物多樣性和自然資源。

什麼是環境立法?

環境立法是一套旨在保護環境免受有害行為影響的法律和法規。

立法可以採取多種形式,包括規範可能導致環境汙染的排放,對破壞環境和健康的活動徵稅,以及建立排放交易計劃(例如碳排放)的法律框架。其他行動可能依賴於自願協議。主要的現行立法框架包括與環境許可相關的框架,以及要求進行環境和健康影響評估的框架。

環境保護法

世界上大多數國家都制定了環境保護法,以考慮到保護我們環境的需求。

在美國,1970年的《國家環境政策法》(NEPA)促進了環境的改善,並設立了總統環境質量委員會(CEQ)。它被稱為美國的“環境大憲章”,因為它是在發展美國環境政策方面的早期一步。美國還有其他環境法,如下所示。

- 1970年和1990年《清潔空氣法》

- 1972年《清潔水法》

- 1973年《瀕危物種法》

- 1976年《資源保護和回收法》

- 1976年《國家森林管理法》

- 1977年《地面採礦控制與復墾法》

- 1980年《全面環境響應、補償和責任法》

印度的環境保護法

在印度憲法中,明確規定國家有責任“保護和改善環境,並保護該國的森林和野生動物”。它要求每個公民“保護和改善自然環境,包括森林、湖泊、河流和野生動物”。

印度制定了許多環境法。這方面的一些重要立法包括:

- 1972年《野生動物保護法》

- 1980年《森林(保護)法》

- 1974年《水(汙染防治)法》

- 1981年《空氣(汙染防治)法》

- 1986年《環境保護法》

- 1989年《危險廢物處理和管理規則》

- 1995年《國家環境法庭法》

- 2002年《生物多樣性法》

1986年《環境保護法》

1986年《環境保護法》是在慘烈的博帕爾毒氣洩漏事件發生一年後生效的法定回應,被認為是一部傘形立法,因為它解決了現有環境法律中的許多漏洞。它是根據1972年6月舉行的斯德哥爾摩會議的精神制定的,旨在採取適當措施保護和恢復環境及相關事項。

《環境(保護)法》適用於整個印度,包括查謨和克什米爾。它於1986年11月19日生效。1986年《環境保護法》的制定主要是為了執行1972年6月在斯德哥爾摩舉行的聯合國人類環境會議上做出的決定。

它旨在協調現有法律下各監管機構的活動。它還尋求收集和傳播有關環境汙染的資訊。

全世界在保護和改善環境方面做了很多工作。但是,要建設一個可持續發展的社會,還有很多工作要做。正在建立新的機制來加快保護和改善環境的過程。例如,印度已經提出了新的機構——國家環境管理局(NEMA)和州環境管理局(SEMA)——作為全職技術組織,有能力及時處理所有環境許可申請。

空氣、水和森林法

環境包括空氣、水、土地或植被。保護環境意味著採取建設性措施,使這些自然物體免受汙染物的侵害。這些措施得到憲法和一個國家的首席立法機構的支援,以確保這些措施得到快速和可靠的實施。一項法律規定了防止、控制和減少空氣汙染、水汙染和森林退化。

例如,印度已經制定了許多法律來保護和改善空氣、水和森林。

與空氣汙染相關的法律

1948年《工廠法》及其修正案是最早表達對工人工作環境關注的法律。1987年的修正案加強了其環境重點,並將適用範圍擴大到危險過程。

1981年《空氣(汙染防治)法》規定了控制和減少空氣汙染。它賦予中央汙染控制委員會(CPCB)執行該法的權力。

1982年《空氣(汙染防治)規則》定義了委員會會議程式以及賦予它們的權力。

1982年《原子能法》處理放射性廢物。

1987年《空氣(汙染防治)修正法》授權中央和州汙染控制委員會應對嚴重的空氣汙染緊急情況。

1988年《機動車輛法》規定所有危險廢物必須進行適當的包裝、標記和運輸。

與水汙染相關的法律

1897年《印度漁業法》規定了兩套刑事犯罪,政府可以起訴任何以任何方式(無論是在沿海還是內陸)使用炸藥或其他爆炸物來捕撈或破壞任何魚類,或使用有毒魚類來殺死的任何人。

1956年《河流委員會法》使各州能夠讓中央政府參與建立一個諮詢河流委員會,以解決州際合作問題。

1970年《商船法》旨在處理船舶在特定半徑內的沿海地區產生的廢物。

1974年《水(汙染防治)法》建立了預防和減少水汙染的制度結構。它設定了水質和廢水的標準。汙染性行業必須獲得許可才能將廢物排放到廢水體中。CPCB(中央汙染控制委員會)是根據該法設立的。

1977年《水(汙染防治)稅法》規定對用水行業和地方當局徵收和收取稅或費用。

1978年《水(汙染防治)稅規則》包含標準定義,並指明每位用水者必須安裝的水錶型別和位置。

1991年《海岸管制區》通知對各種活動(包括建設)實施了管制。它為瀉湖和河口提供了一些保護。

與森林相關的法律

1984年《印度森林法》及其修正案是許多現存殖民地法規之一。它的制定是為了“鞏固與森林、森林產品運輸以及對木材和其他森林產品徵收的關稅相關的法律”。

1973年《野生動物保護法》及其規則和1991年修正案規定了對鳥類和動物的保護以及與之相關的所有事項,無論是它們的棲息地、水坑還是維持它們的森林。

1981年森林(保護)法及其規則規定了森林的保護和養護。

2002年生物多樣性法旨在保護生物多樣性,可持續利用其組成部分,以及公平合理地分享利用生物資源及其相關知識所產生的惠益。

環境影響評價

人類活動對環境資源利用對自然環境的影響稱為環境影響。對人類活動的環境影響進行評估和評價統稱為環境影響評價(EIA)。

因此,環境影響評價是一種評估環境後果的方法,例如可能由擬議的人類活動(與土地利用變化、水壩、水庫、道路、鐵路、橋樑、工業場所、城市擴張等建設有關)引起的環境變化,以及這些環境變化可能產生的不利影響。

環境變化意味著環境退化和汙染,導致生態失衡和生態系統失調。環境影響評價過程始於1969年美國頒佈的國家環境政策法案(NEPA)。

環境影響評價的目標

鑑於環境遭受巨大破壞,迫切需要評估發展活動的的環境影響。EIA是一種工具,可以預測發展專案和計劃可能對環境造成的損害,並提出緩解措施和策略。

EIA力求宣佈一項國家政策,鼓勵人與環境之間富有成效且和諧相處。它促進防止或消除對環境和生物圈的損害,並促進人類的健康和福祉。

它旨在加深對對國家重要的生態系統和自然資源的瞭解,並提供適當的制度結構來實現這些目標。

它對即將或正在經歷發展的區域提供了一個廣泛的、綜合的視角。EIA確定了該地區多項發展帶來的累積影響。它確定了環境保護的優先事項。它還確定了任何專案的正面和負面方面,以及評估政策選擇並分析其對環境的影響。

需要環境許可的專案

- 製造業

- 採礦

- 火力發電廠

- 河流流域專案

- 基礎設施和海岸線管理區

- 核電專案

環境影響評價的步驟

- 描述當前環境

- 描述專案,包括目的和需求

- 描述專案的影響

- 描述影響,包括短期和長期影響

- 建議並比較替代方案(專案)

- 建議緩解活動或補救措施

邁向可持續未來

根據聯合國的說法,“可持續發展”是指在不損害後代滿足其自身需求能力的情況下滿足當代需求的發展。可持續發展需要滿足所有人的基本需求,並旨在為所有人提供滿足其願望,過上更美好、更健康的生活的機會。

可持續發展理念

我們的生活水平應與世界生態承載力的限度相一致。然而,我們中的許多人生活超出了這個限度,並且很少考慮長期的可持續性。經濟增長和發展需要與生態和環境的限度相稱。這在很大程度上是可持續發展所要求的。

可持續發展需要設定人口或資源利用的限度,超出這些限度就會發生生態災難。它警告我們每個人不要超過自然系統的最終限度,否則將面臨可怕的後果。它還要求,在人類遠未越過這些限度之前,世界必須確保公平獲得有限的資源,併為此利用技術。

經濟增長和發展顯然會引起物理生態系統的變化。但是,它不應超過再生和自然增長的限度。例如,只要利用率在再生和自然增長的限度內,森林和魚類資源等可再生資源就不必枯竭。

可持續發展要求非可再生資源的枯竭速度應儘可能少地限制未來的選擇。它需要繁榮的生物多樣性,因此,它主張保護動植物物種。它還主張一種發展型別,即最大限度地減少對空氣、水和其他自然要素質量的不利影響,以維持生態系統的整體完整性。

可持續發展是一個全面的變化過程,其中資源利用、投資、技術發展方向和體制改革都與滿足當前和未來滿足人類需求和願望的潛力相協調並增強這種潛力。

2030年聯合國17個新的可持續發展目標

在任何地方消除一切形式的貧困

消除飢餓,實現糧食安全,改善營養狀況,促進可持續農業

確保健康的生活方式,促進各年齡段所有人的福祉

確保包容性和公平的優質教育,並促進所有人的終身學習機會

實現性別平等,增強所有婦女和女童的權能

確保所有人獲得充足和可持續管理的水和衛生設施

確保所有人獲得負擔得起、可靠、可持續和現代化的能源

促進包容和可持續的經濟增長,實現充分和生產性就業以及體面的工作

建設有抵禦力的基礎設施,促進包容和可持續的工業化,並培養創新

減少國家內部和國家之間的不平等

使城市和人類住區包容、安全、有抵禦力和可持續

確保可持續的消費和生產模式

採取緊急行動應對氣候變化及其影響

養護和可持續利用海洋、海洋和海洋資源促進可持續發展

保護、恢復和促進陸地生態系統的可持續利用,可持續管理森林,防治荒漠化,制止和扭轉土地退化,並制止生物多樣性喪失

促進和平、包容的社會以實現可持續發展,為所有人提供司法途徑,並在各級建立有效、負責和包容的機構

加強執行手段,重振全球可持續發展夥伴關係

新的目標取代了2000年首腦會議上透過的八個千年發展目標,這些目標於2015年底到期。

環境教育

環境教育是一個多學科領域,整合了生物學、化學、物理學、生態學、地球科學、大氣科學、數學和地理學等學科。

環境教育(EE)旨在提高人們對環境各個方面的認識和了解,以及對當今世介面臨的主要環境問題的認識。它還提高了公眾的意識,特別強調教育工作者、志願者、青年和婦女,以期促進自然及其資源的保護。

它開發併為實施創新的、特定地區的環保教育方案和材料創造條件,並提高兒童對環境的敏感性。它包括透過媒體和印刷材料讓公眾瞭解環境挑戰知識的所有努力。

聯合國教科文組織(聯合國教育、科學及文化組織)強調EE在透過保護環境、消除貧困、減少不平等和確保可持續發展來維護未來全球社會生活質量(QOL)發展中的作用。

如今,環境教育已成為全世界最受歡迎的學術研究領域之一。世界各地正在興建專門的機構,以教授環境教育的高等學位。

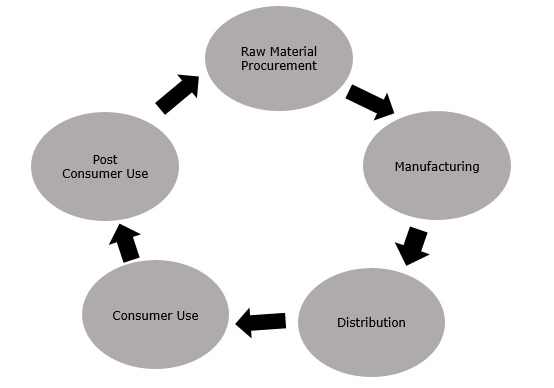

生命週期評估

生命週期評估(LCA)是一種用於評估產品系統或服務在其生命週期所有階段的潛在環境影響的工具,即從原材料的提取、製造或加工、儲存、分配、使用到其處置或回收。

換句話說,LCA 是一種透過各種方法(例如 -)評估與產品或服務相關的潛在環境和其他方面的方法:

編制投入和產出的清單

評估與這些投入和產出相關的潛在環境影響

解釋評估結果

因此,LCA是對生產系統及其可能的環境影響的“從搖籃到墳墓”的評估。它已成為政策制定者和行業評估產品或過程從起源到終點影響的有價值的決策支援工具。

LCA方法在過去十年中得到了廣泛的發展。此外,國際標準化組織(ISO)內已釋出了許多與LCA相關的標準(ISO 14040-14043)和技術報告,以簡化該方法。

以下是LCA過程的表示。

LCA的總體目標是在產品或過程生命週期的每個階段確定對環境有益且具有成本效益的變化。

低碳生活方式

二氧化碳(CO2)是地球大氣層的重要組成部分。它是一種主要的溫室氣體,在調節地球表面溫度方面發揮著至關重要的作用。二氧化碳是碳迴圈的組成部分,碳迴圈是一個生物地球化學迴圈,其中碳在海洋、土壤、岩石和生物圈之間交換。

幹空氣中的碳含量約為0.01%。當人為或人為活動導致這一百分比大幅增加時,空氣就會受到汙染。CO2是近年來導致大氣汙染和全球變暖加劇的主要溫室氣體之一。

人類活動,如汽車數量增加、工業發展和電力消耗等,會向大氣中排放大量的碳。由於人類對自然資源的過度依賴和無節制的開發,地球上的綠色植被一直在緩慢但穩定地減少。

碳足跡是指特定個人、組織或社群的活動導致排放到大氣中的二氧化碳量。在個人層面,這些溫室氣體是透過交通運輸、食品、燃料、製成品和其他服務的生產和消費產生的。

維持低碳生活方式的步驟

脫碳生活——轉向對環境影響最小、碳足跡最小的一種生活方式。個人、組織、企業或政府所做或使用的所有事情都包含某種形式的碳。應該根據它們對氣候和環境產生的最小影響來選擇這些事情。

提高能源效率——提高建築物、計算機、汽車和產品的效率是節省資金、能源和減少碳排放最快捷、最有效的方法。高效能、環境責任、節能和高效的設施現在在經濟上是可行的。例如,使用LED燈泡代替白熾燈泡就是一個很好的例子。

轉向低碳能源——我們應該努力從可再生能源(如太陽能或風能)獲取能源。儘可能地從傳統能源轉向非常規能源,將對環境產生明顯的影響。例如,如今,美國超過50%的消費者可以選擇購買某種型別的綠色電力產品。

轉向低碳產品和服務 − 從節能產品到新的可再生能源系統,氣候友好型產品和服務的市場正在快速增長。生態設計對於發達國家和發展中國家的中小企業來說,都是一項重要的戰略,可以提高其產品的環境績效,減少浪費,並改善其在市場上的競爭地位。

購買綠色產品,銷售綠色產品 − 如今,越來越多的消費者願意在有選擇的情況下購買綠色產品。

實現或持續努力構建可持續發展的未來,掌握在人類手中。如果人類有願望,可以透過專注且計劃周密的行動和舉措,來停止那些嚴重破壞自然環境的破壞性程序。如果不這樣做,將危及文明,併為我們周圍的大規模苦難、衝突和多重崩潰鋪平道路。