實驗方法:定義和含義

實驗在心理學和教育領域有著悠久的歷史。當心理學在 20 世紀初作為一個新興學科出現時,它將其研究方法模式化於已建立的物理科學正規化,後者幾個世紀以來一直依賴於實驗來發展原理和規則。此後,行為主義心理學和教育方法在 20 世紀初佔據主導地位,進一步增強了對實驗程式的依賴。因此,在過去的 40 年裡,教育技術中實驗的使用受到其母學科內理論和研究技術的進步的影響。

什麼是實驗?

實驗研究方法用於建立和量化兩個已知變數之間的因果關係。這並不是說實驗工作不能在現場或實驗室外進行。例如,化學家可以在實驗室工作,但天文學家必須坐在他的天文臺觀察自然發生的、不可控的事件。實驗需要更多工作,需要時間,並且通常難以建立。因此,出現了為什麼要如此大費周章的問題。為什麼不只是觀察或調查現象?任何非實驗研究的主要缺陷在於它無法確定因果關係。

實驗研究設計

俗話說,需要是發明之母。好奇心驅使人們不斷尋求新想法。實驗研究所需的實驗思維方式是由需要、認識到不足以及尋求改變現狀而產生的。在實驗設計中,有兩個受試者群體。一個是控制組,不受任何實驗影響;另一個是實驗組,是實驗的物件。在實驗組的情況下,一次新增一個變數,以檢視其存在是否影響該組的狀況。

實驗設計的根本原則是同時改變一個因素,而保持其他因素不變。為了證明因果關係,每個實驗設計都必須滿足所謂的單變數定律。因此,充分的控制是實驗研究過程的一個關鍵組成部分。實驗設計提供以下組成部分:

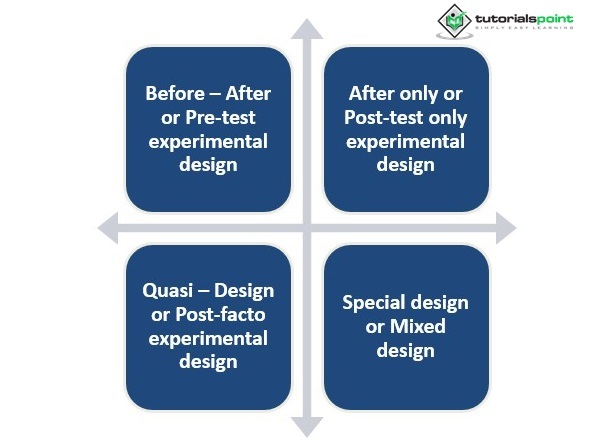

實驗的技術和組織方面稱為實驗設計。這些方面包括實驗組的數量、如何形成組、自變數的型別和數量、是否進行重複觀察等。這些屬性可能大不相同,並且當組合在一起時,會導致各種潛在的實驗設計。專家將四種不同的設計歸類為實驗設計,它們如下:

前後測試或前測-後測實驗設計

這通常被稱為經典實驗設計。它反映了所謂的四單元結構,並且更可靠。在這裡,所有組都在實驗前被選擇、觀察和測量。有一個因變數和一個自變數,即治療。實驗組和控制組被隨機分配給受試者。之後,評估兩組的因變數。僅在預測試後給實驗組參與者治療。評估每組的因變數,並進行比較。現在是後測的時間。這種設計的缺點之一是無法保證不受其他原因影響。

僅後測或僅前測實驗設計

在這種設計下,研究是在社會環境中進行的,這些環境不受物理或自然環境的控制。選擇兩個在各方面都可比的主題組。第一個稱為實驗組,第二個稱為控制組。使用計劃的方法對實驗組進行實驗。觀察兩組,並在指定時間後測量實驗方法的結果。結果之間的差異用於確定實驗變數的操作在實驗組中引起的改變。

準實驗或事後實驗設計

"準實驗"一詞指的是無法將個人隨機分配到實驗組,但仍然可以改變自變數的情況。當這種操作不可能時,我們不能再談論實驗,即當刺激超出研究人員的控制時;相反,我們對協變進行了分析。然而,有些研究雖然缺乏實驗的兩個特徵(即隨機化和操作),但其設計與實驗非常相似。事後描述了這些型別的設計。

特殊設計(混合設計)

多因素組間設計,也稱為混合設計,是一種獨特的設計型別。當一個因素在組間時,另一個因素在組內。這種概念需要計算機軟體和統計顧問。當實驗者認為順序效應不是問題、需要功效並希望將結果推廣到參與者可能獲得超過兩個治療水平的現實生活情境時,會使用這種混合設計。

實驗中的隨機化

必須部分消除混淆變數。因此,存在對結果解釋錯誤的空間。可以透過使用隨機化來避免這種情況,隨機化是一種將人員分配到實驗組和控制組的方法。可以使用任何合理的技術來完成任務,包括拋硬幣、使用隨機數表、抽籤方法等等。

這將確保每個人都有相同的機率被分配到實驗組或控制組。它還暗示了將研究結果推廣的能力。樣本的代表性和反應性安排是外部效度的兩個方面,它們會影響研究結果的推廣方式。

將人員隨機分配到實驗組和控制組將確保組的平等和研究的內部效度。它可能只代表所選樣本,而僅代表部分人群。昂貴的拒絕率和高成本可能會使選擇具有代表性的樣本變得困難。接下來將是反應性安排。研究結果應應用於現實生活場景和廣泛的人群。做到這一點具有挑戰性,並且可能導致受試者產生負面反應。例如,前測可能會影響人們對實驗刺激的反應方式。透過選擇僅後測,可以防止這種影響。

結論

實驗是一種社會研究方法,適用於特定問題、群體分析、人際交往動態以及在有限的時間、地點和參與者中發生的現象。因果關係是科學思維的基石。在社會科學中,實驗有兩種型別:實驗室實驗和現場實驗。實驗在受控環境中進行,而後者則在現實世界環境中進行。實驗室實驗可以分為影響研究、判斷研究和觀察研究。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 語言程式設計

C 語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP