- 放大器

- 基本放大器

- 放大器的分類

- 基於組態

- 多級電晶體放大器

- RC耦合放大器

- 變壓器耦合放大器

- 直耦放大器

- 功率放大器

- 功率放大器的分類

- A類功率放大器

- 變壓器耦合A類功率放大器

- 推輓式A類功率放大器

- B類功率放大器

- AB類和C類功率放大器

- 調諧放大器

- 調諧放大器的型別

- 反饋放大器

- 負反饋放大器

- 射極跟隨器和達林頓放大器

- 放大器中的噪聲

- 放大器有用資源

- 放大器 - 快速指南

- 放大器 - 有用資源

- 放大器 - 討論

電晶體偏置方法

電晶體電路中的偏置是透過使用兩個直流電源VBB和VCC來完成的。經濟上,最好將直流電源減少到一個電源而不是兩個,這也會使電路更簡單。

常用的電晶體偏置方法有

- 基極電阻法

- 集電極到基極偏置

- 帶集電極反饋電阻的偏置

- 分壓偏置

所有這些方法都具有相同的基本原理,即在零訊號條件下從VCC獲得所需的IB和IC值。

基極電阻法

在這種方法中,一個高阻值的電阻RB連線到基極,顧名思義。所需的零訊號基極電流由VCC提供,該電流流過RB。基極發射極結正向偏置,因為基極相對於發射極是正的。

可以透過選擇合適的基極電阻RB值,使所需的零訊號基極電流以及由此產生的集電極電流(因為IC = βIB)流動。因此,需要知道RB的值。下圖顯示了基極電阻偏置電路的樣子。

設IC為所需的零訊號集電極電流。因此,

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

考慮從VCC、基極、發射極和地之間的閉合迴路,同時應用基爾霍夫電壓定律,我們得到,

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}$$

或者

$$I_B R_B = V_{CC} - V_{BE}$$

因此

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$$

由於VBE通常比VCC小得多,因此可以忽略前者而產生的誤差很小。然後,

$$R_B = \frac{V_{CC}}{I_B}$$

我們知道VCC是一個固定的已知量,而IB則選擇一個合適的值。由於RB可以直接找到,因此這種方法稱為固定偏置法。

穩定因子

$$S = \frac{\beta + 1}{1 - \beta \left ( \frac{d I_B}{d I_C} \right )}$$

在固定偏置偏置方法中,IB與IC無關,因此,

$$\frac{d I_B}{d I_C} = 0$$

將上述值代入前面的等式,

穩定因子,$S = \beta + 1$

因此,固定偏置中的穩定因子為(β+1),這意味著IC的變化是ICO任何變化的(β+1)倍。

優點

- 電路簡單。

- 只需要一個電阻RE。

- 偏置條件易於設定。

- 沒有負載效應,因為基極-發射極結處沒有電阻。

缺點

穩定性差,因為熱量發展無法阻止。

穩定因子非常高。因此,存在熱失控的可能性很大。

因此,這種方法很少使用。

集電極到基極偏置

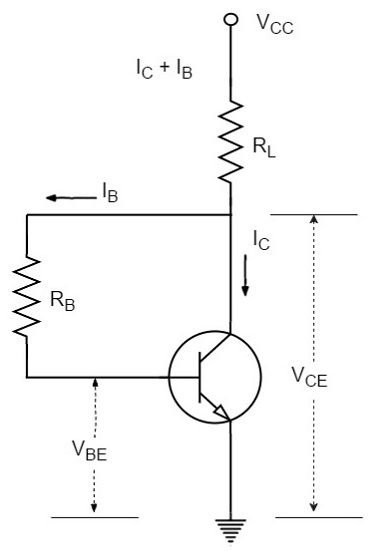

集電極到基極偏置電路與基極偏置電路相同,只是基極電阻RB連線到集電極,而不是連線到VCC電源,如下面的圖所示。

該電路有助於顯著提高穩定性。如果IC的值增加,則RL上的電壓增加,因此VCE也增加。這反過來會降低基極電流IB。此操作在某種程度上補償了原始的增加。

需要給出零訊號集電極電流IC的RB的所需值可以計算如下。

RL上的壓降將為

$$R_L = (I_C + I_B)R_L \cong I_C R_L$$

從圖中,

$$I_C R_L + I_B R_B + V_{BE} = V_{CC}$$

或者

$$I_B R_B = V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L$$

因此

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L}{I_B}$$

或者

$$R_B = \frac{(V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L)\beta}{I_C}$$

應用KVL我們有

$$(I_B + I_C)R_L + I_B R_B + V_{BE} = V_{CC}$$

或者

$$I_B(R_L + R_B) + I_C R_L + V_{BE} = V_{CC}$$

因此

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L}{R_L + R_B}$$

由於VBE幾乎與集電極電流無關,我們得到

$$\frac{d I_B}{d I_C} = - \frac{R_L}{R_L + R_B}$$

我們知道

$$S = \frac{1 + \beta}{1 - \beta (d I_B / d I_C)}$$

因此

$$S = \frac{1 + \beta}{1 + \beta \left ( \frac{R_L}{R_L + R_B} \right )}$$

此值小於固定偏置電路獲得的(1+β)。因此,穩定性有所提高。

該電路提供負反饋,從而降低了放大器的增益。因此,集電極到基極偏置電路的穩定性提高是以犧牲交流電壓增益為代價的。

帶集電極反饋電阻的偏置

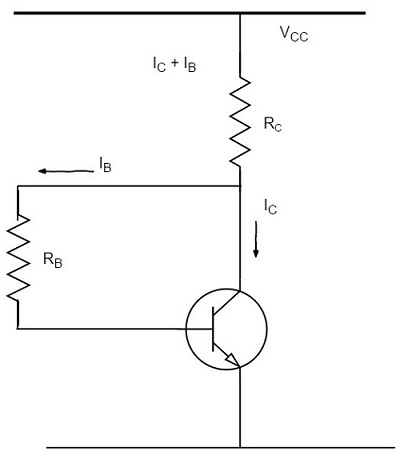

在這種方法中,基極電阻RB的一端連線到基極,另一端連線到集電極,顧名思義。在此電路中,零訊號基極電流由VCB決定,而不是由VCC決定。

很明顯,VCB使基極-發射極結正向偏置,因此基極電流IB流過RB。這會導致零訊號集電極電流在電路中流動。下圖顯示了帶集電極反饋電阻的偏置電路。

需要給出零訊號電流IC的RB的所需值可以確定如下。

$$V_{CC} = I_C R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

或者

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_C}{I_B}$$

$$= \frac{V_{CC} - V_{BE} - \beta I_B R_C}{I_B}$$

由於$I_C = \beta I_B$

或者,

$$V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}$$

或者

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

由於

$$R_B = \frac{V_{CB}}{I_B} = \frac{V_{CE} - V_{BE}}{I_B}$$

其中

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

在數學上,

穩定因子,$S < (\beta + 1)$

因此,此方法比固定偏置提供了更好的熱穩定性。

電路的Q點值顯示為

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B/ \beta + R_C}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

優點

- 該電路簡單,因為它只需要一個電阻。

- 對於較小的變化,此電路提供了一些穩定性。

缺點

- 該電路沒有提供良好的穩定性。

- 該電路提供負反饋。

分壓偏置法

在所有提供偏置和穩定性的方法中,分壓偏置法是最突出的方法。在這裡,使用了兩個電阻R1和R2,它們連線到VCC並提供偏置。發射極中使用的電阻RE提供穩定性。

分壓這個名稱來自由R1和R2形成的分壓器。R2上的壓降使基極-發射極結正向偏置。這導致在零訊號條件下基極電流以及集電極電流流動。下圖顯示了分壓偏置法電路。

假設流過電阻R1的電流為I1。由於基極電流IB非常小,因此可以合理地認為流過R2的電流也是I1。

現在讓我們嘗試推匯出集電極電流和集電極電壓的表示式。

集電極電流,IC

從電路中可以看出,

$$I_1 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

因此,電阻R2上的電壓為

$$V_2 = \left ( \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}\right ) R_2$$

將基爾霍夫電壓定律應用於基極電路,

$$V_2 = V_{BE} + V_E$$

$$V_2 = V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_E = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E}$$

由於IE ≈ IC,

$$I_C = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E}$$

從上述表示式可以看出,IC不依賴於β。VBE非常小,以至於IC根本不受VBE的影響。因此,該電路中的IC幾乎與電晶體引數無關,因此實現了良好的穩定性。

集電極-發射極電壓,VCE

將基爾霍夫電壓定律應用於集電極側,

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

由於IE ≅ IC

$$= I_C R_C + V_{CE} + I_C R_E$$

$$= I_C(R_C + R_E) + V_{CE}$$

因此,

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

RE在此電路中提供了極佳的穩定性。

$$V_2 = V_{BE} + I_C R_E$$

假設溫度升高,則集電極電流IC減小,這會導致RE上的壓降增加。由於R2上的壓降為V2,它與IC無關,因此VBE的值減小。IB的減小值傾向於將IC恢復到原始值。

穩定因子

該電路的穩定因子方程獲得如下

穩定因子 = $S = \frac{(\beta + 1) (R_0 + R_3)}{R_0 + R_E + \beta R_E}$

$$= (\beta + 1) \times \frac{1 + \frac{R_0}{R_E}}{\beta + 1 + \frac{R_0}{R_E}}$$

其中

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

如果R0/RE的比率非常小,則可以忽略R0/RE與1相比,穩定因子變為

穩定因子 = $S = (\beta + 1) \times \frac{1}{\beta + 1} = 1$

這是S的最小可能值,並導致最大可能的熱穩定性。