- 放大器

- 基本放大器

- 放大器的分類

- 基於組態

- 多級電晶體放大器

- RC耦合放大器

- 變壓器耦合放大器

- 直耦放大器

- 功率放大器

- 功率放大器的分類

- A類功率放大器

- 變壓器耦合A類功率放大器

- 推輓A類功率放大器

- B類功率放大器

- AB類和C類功率放大器

- 調諧放大器

- 調諧放大器的型別

- 反饋放大器

- 負反饋放大器

- 射極跟隨器和達林頓放大器

- 放大器中的噪聲

- 放大器有用資源

- 放大器 - 快速指南

- 放大器 - 有用資源

- 放大器 - 討論

放大器 - 快速指南

材料 - 簡介

自然界中的每種材料都具有一定的特性。這些特性決定了材料的行為。材料科學是電子學的一個分支,它研究電子在各種材料或空間中在受到各種條件影響時的流動。

由於固體中原子間的混合,而不是單個能級,將形成能級帶。這些緊密排列的一組能級稱為能帶。

材料型別

價電子所在的能帶稱為價帶,而導電子所在的能帶稱為導帶。這兩個能帶之間的能隙稱為禁帶。

在電子學上,材料被廣泛地分類為絕緣體、半導體和導體。

絕緣體 - 絕緣體是指由於禁帶較大而無法發生導電的材料。例如:木材、橡膠。

半導體 - 半導體是指禁帶較小,如果施加一些外部能量就可以發生導電的材料。例如:矽、鍺。

導體 - 導體是指禁帶消失,價帶和導帶非常接近以至於重疊的材料。例如:銅、鋁。

在這三種材料中,絕緣體用於需要電阻率的地方,導體用於需要高導電率的地方。半導體是我們特別感興趣的,因為它們的使用方式。

半導體

半導體是一種電阻率介於導體和絕緣體之間的物質。電阻率特性並不是決定材料是否為半導體的唯一因素,但它還具有一些特性,如下所示。

半導體的電阻率小於絕緣體,大於導體。

半導體具有負溫度係數。半導體的電阻隨著溫度的降低而增加,反之亦然。

當向半導體中新增合適的金屬雜質時,半導體的導電特性會發生變化,這是一個非常重要的特性。

半導體器件廣泛應用於電子領域。電晶體取代了笨重的真空管,從而使器件的尺寸和成本降低,並且這場革命一直在加速,導致了整合電子等新發明。半導體可以如下分類。

處於極其純淨狀態的半導體稱為本徵半導體。但是這種純淨形式的導電能力太低了。為了提高本徵半導體的導電能力,最好新增一些雜質。這種新增雜質的過程稱為摻雜。現在,這種摻雜的本徵半導體被稱為外延半導體。

新增的雜質通常是五價和三價雜質。根據這些型別的雜質,進行了另一種分類。當向純半導體中新增五價雜質時,它被稱為N型外延半導體。同樣,當向純半導體中新增三價雜質時,它被稱為P型外延半導體。

PN接面

當電子從其位置移動時,據說在那裡形成一個空穴。因此,空穴是電子的缺失。如果說電子從負極移動到正極,則意味著空穴從正極移動到負極。

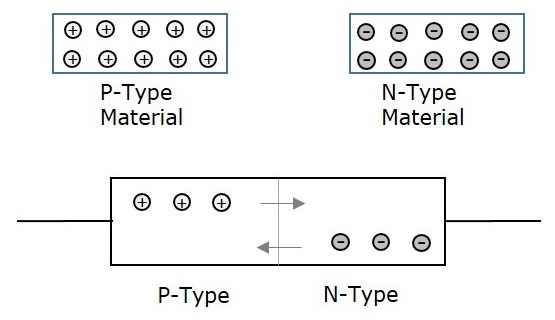

上面提到的材料是半導體技術的基石。透過新增五價雜質形成的N型材料具有電子作為其多數載流子,空穴作為少數載流子。而透過新增三價雜質形成的P型材料具有空穴作為其多數載流子,電子作為少數載流子。

讓我們嘗試理解當P型和N型材料連線在一起時會發生什麼。

如果將P型和N型材料彼此靠近,它們都會連線形成一個結,如下圖所示。

P型材料具有空穴作為多數載流子,而N型材料具有電子作為多數載流子。由於異性電荷相吸,P型中的少量空穴傾向於進入N側,而N型中的少量電子傾向於進入P側。

當它們都向結移動時,空穴和電子彼此複合以中和並形成離子。現在,在這個結中,存在一個形成正離子和負離子的區域,稱為PN接面或結勢壘,如下圖所示。

P側形成負離子,N側形成正離子,導致在PN接面的兩側形成一個狹窄的帶電區域。該區域現在沒有可移動的載流子。這裡存在的離子是靜止的,並在它們之間保持一個沒有載流子的空間區域。

由於該區域充當P型和N型材料之間的障礙,因此也稱為勢壘結。它還有另一個名稱,稱為耗盡區,表示它耗盡了這兩個區域。由於離子形成,在結上會出現一個電勢差VD,稱為勢壘電勢,因為它阻止了空穴和電子進一步穿過結。這種形成稱為二極體。

二極體的偏置

當二極體或任何兩端元件連線到電路中時,它在給定的電源下具有兩種偏置狀態。它們是正向偏置狀態和反向偏置狀態。

正向偏置狀態

當二極體連線到電路中時,其陽極連線到電源的正極,陰極連線到電源的負極,則這種連線稱為正向偏置狀態。

這種連線使電路越來越正向偏置,並有助於更多地導電。二極體在正向偏置狀態下導電良好。

反向偏置狀態

當二極體連線到電路中時,其陽極連線到電源的負極,陰極連線到電源的正極,則這種連線稱為反向偏置狀態。

這種連線使電路越來越反向偏置,並有助於最小化和防止導電。二極體在反向偏置狀態下不能導電。

透過以上資訊,我們現在對PN接面有了很好的瞭解。有了這些知識,讓我們繼續學習下一章中的電晶體。

電晶體 - 概述

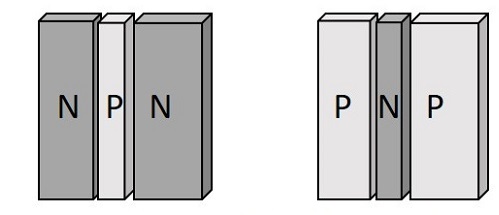

在瞭解了單個PN接面或簡單二極體的詳細資訊後,讓我們嘗試進行兩個PN接面連線。如果另一個P型材料或N型材料新增到單個PN接面中,則會形成另一個結。這種形成簡單地稱為電晶體。

電晶體是一種三端半導體器件,它調節電流或電壓的流動,並充當訊號的開關或門。

電晶體的用途

電晶體充當放大器,需要增強訊號強度。

電晶體還可以充當開關,在可用選項之間進行選擇。

它還調節訊號的輸入電流和電壓。

電晶體的結構細節

電晶體是一種三端固態器件,它是由兩個背靠背連線的二極體形成的。因此,它有兩個PN接面。從其中存在的三個半導體材料中引出三個端子。這種型別的連線提供了兩種型別的電晶體。它們分別是PNP和NPN,這意味著兩個P型材料之間有一個N型材料,另一個是兩個N型材料之間有一個P型材料。

下圖顯示了電晶體的基本結構

從電晶體引出的三個端子表示發射極、基極和集電極端子。它們的功能如下所述。

發射極

上面所示結構的左側可以理解為發射極。

它尺寸適中且摻雜濃度高,因為其主要功能是提供大量的多數載流子,即電子或空穴。

由於它發射電子,因此稱為發射極。

它簡單地用字母E表示。

基極

上圖中的中間材料是基極。

它薄且摻雜濃度低。

其主要功能是從發射極傳遞多數載流子到集電極。

它用字母B表示。

集電極

上圖中的右側材料可以理解為集電極。

它的名稱暗示了其收集載流子的功能。

它比發射極和基極稍大。它摻雜濃度中等。

它用字母C表示。

PNP和NPN電晶體的符號如下所示。

上圖中的箭頭表示電晶體的發射極。由於電晶體的集電極必須耗散更大的功率,因此其尺寸較大。由於發射極和集電極的特定功能,它們不可互換。因此,在使用電晶體時,始終要注意端子。

在實際電晶體中,發射極引線附近有一個用於識別的缺口。可以使用萬用表區分PNP和NPN電晶體。下圖顯示了不同實際電晶體的外觀。

到目前為止,我們已經討論了電晶體的結構細節,但要了解電晶體的工作原理,首先我們需要了解偏置。

電晶體偏置

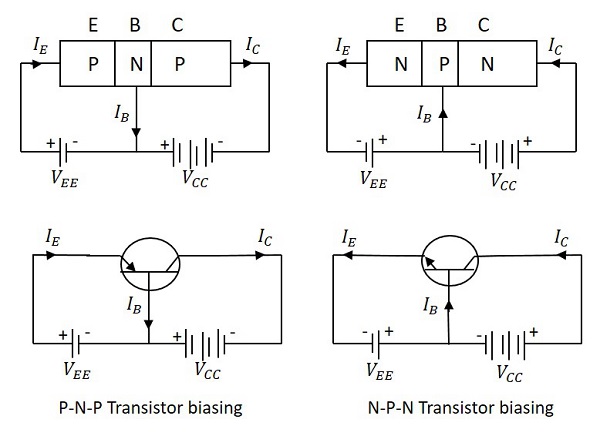

眾所周知,電晶體是由兩個二極體組成的,這裡有兩個結。由於一個結在發射極和基極之間,因此稱為發射極-基極結,同樣,另一個是集電極-基極結。

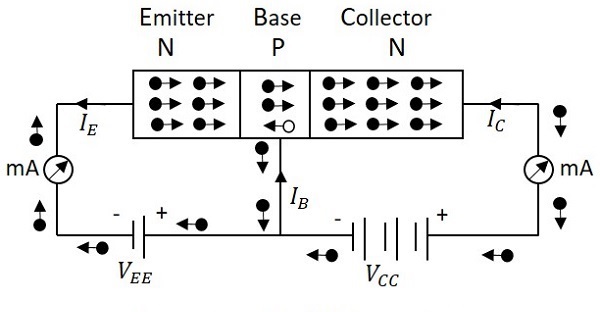

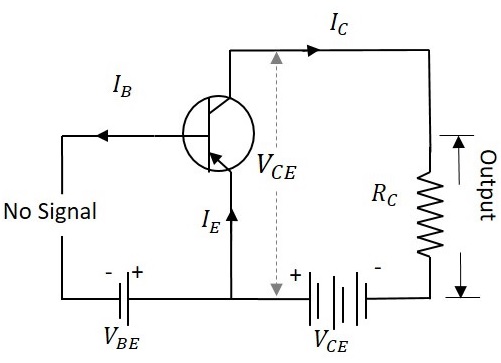

偏置是透過提供電源來控制電路的工作。透過透過一些直流電源向電路提供偏置來控制兩個PN接面的功能。下圖顯示了電晶體是如何偏置的。

透過檢視上圖,可以理解

N型材料提供負電源,P型材料提供正電源以使電路正向偏置。

N型材料提供正電源,P型材料提供負電源以使電路反向偏置。

施加電源後,由於發射極電阻非常小,發射極基極結始終處於正向偏置狀態。集電極基極結處於反向偏置狀態,其電阻略高。發射極結只需要小的正向偏置電壓,而集電極結需要施加較高的反向偏置電壓。

上述電路中所示的電流方向,也稱為常規電流,是空穴電流的運動方向,與電子電流方向相反。

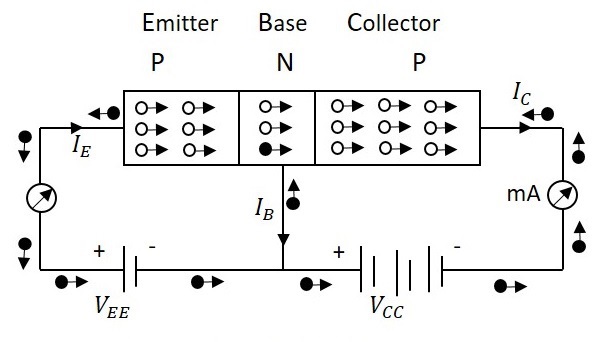

PNP電晶體的工作原理

PNP電晶體的工作原理可以透過觀察下圖來解釋,其中發射極-基極結正向偏置,集電極-基極結反向偏置。

電壓VEE在發射極提供正電位,排斥P型材料中的空穴,這些空穴穿過發射極-基極結,到達基極區域。其中極少量的空穴與N型區域的自由電子複合。這產生了非常小的電流,構成基極電流IB。其餘的空穴穿過集電極-基極結,構成集電極電流IC,這是空穴電流。

當空穴到達集電極端子時,來自電池負極的電子填充集電極中的空位。這個過程緩慢增加,少數載流子電子電流流過發射極,其中每個進入VEE正極的電子,都被一個向發射極結移動的空穴所取代。這構成了發射極電流IE。

因此,我們可以理解:

PNP電晶體中的導電是透過空穴進行的。

集電極電流略小於發射極電流。

發射極電流的增加或減少會影響集電極電流。

NPN電晶體的工作原理

NPN電晶體的工作原理可以透過觀察下圖來解釋,其中發射極-基極結正向偏置,集電極-基極結反向偏置。

電壓VEE在發射極提供負電位,排斥N型材料中的電子,這些電子穿過發射極-基極結,到達基極區域。其中極少量的電子與P型區域的自由空穴複合。這產生了非常小的電流,構成基極電流IB。其餘的電子穿過集電極-基極結,構成集電極電流IC。

當電子離開集電極端子並進入電池正極時,來自電池VEE負極的電子進入發射極區域。這個過程緩慢增加,電子電流流過電晶體。

因此,我們可以理解:

NPN電晶體中的導電是透過電子進行的。

集電極電流大於發射極電流。

發射極電流的增加或減少會影響集電極電流。

電晶體的優點

使用電晶體有很多優點,例如:

- 高電壓增益。

- 所需的電源電壓較低。

- 最適合低功率應用。

- 體積小,重量輕。

- 機械強度比真空管強。

- 不需要像真空管那樣進行外部加熱。

- 非常適合與電阻和二極體整合,以生產積體電路。

但也有一些缺點,例如,由於功耗較低,它們不能用於高功率應用。它們的輸入阻抗較低,並且受溫度影響。

電晶體組態

任何電晶體都有三個端子:發射極、基極和集電極。利用這三個端子,可以將電晶體連線到電路中,其中一個端子對輸入和輸出都共用,形成三種不同的連線方式。

這三種連線方式分別是共基極、共發射極和共集電極連線。在每種連線方式中,發射極結都正向偏置,集電極結都反向偏置。

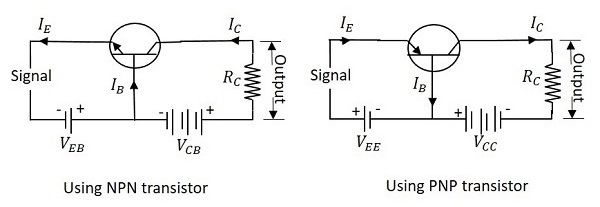

共基極(CB)連線

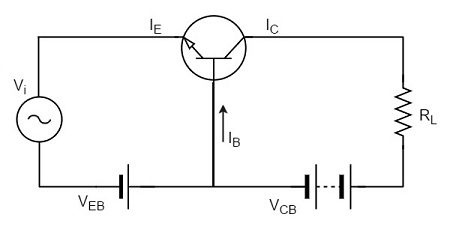

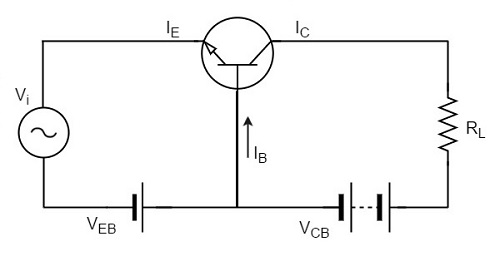

顧名思義,基極端子被用作電晶體輸入和輸出的共用端子。NPN和PNP電晶體的共基極連線如下圖所示。

為了便於理解,讓我們考慮CB連線中的NPN電晶體。當施加發射極電壓時,由於發射極正向偏置,來自負極的電子排斥發射極電子,電流流過發射極和基極到達集電極,從而形成集電極電流。在此過程中,集電極電壓VCB保持恆定。

在CB連線中,輸入電流是發射極電流IE,輸出電流是集電極電流IC。

電流放大係數(α)

當集電極電壓VCB保持恆定時,集電極電流變化量(ΔIC)與發射極電流變化量(ΔIE)的比值稱為電流放大係數。用α表示。

$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$ (VCB恆定)

集電極電流的表示式

有了上述概念,讓我們嘗試推匯出集電極電流的表示式。

除了發射極電流外,由於電子空穴複合,還有一部分基極電流IB流過基極端子。由於集電極-基極結反向偏置,還存在另一部分電流,是由少數載流子引起的。這部分電流可以理解為Ileakage(漏電流)。它是由於少數載流子引起的,因此非常小。

到達集電極端子的發射極電流為

$$\alpha I_E$$

總集電極電流

$$I_C = \alpha I_E + I_{leakage}$$

如果發射極-基極電壓VEB = 0,即使這樣,仍然存在一小部分漏電流,可以稱為ICBO(集電極-基極電流,輸出開路)。

因此,集電極電流可以表示為

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = \alpha (I_C + I_B) + I_{CBO}$$

$$I_C (1 - \alpha) = \alpha I_B + I_{CBO}$$

$$I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha}I_B + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha}$$

$$I_C = \left ( \frac{\alpha}{1 - \alpha} \right )I_B + \left ( \frac{1}{1 - \alpha} \right )I_{CBO}$$

因此,以上推匯出的就是集電極電流的表示式。集電極電流的值取決於基極電流和漏電流,以及所用電晶體的電流放大係數。

CB連線的特性

這種連線方式提供電壓增益,但不提供電流增益。

保持VCB恆定,隨著發射極-基極電壓VEB的略微增加,發射極電流IE也會增加。

發射極電流IE與集電極電壓VCB無關。

集電極電壓VCB僅在低電壓下會影響集電極電流IC,前提是VEB保持恆定。

輸入電阻Ri是集電極基極電壓VCB恆定時,發射極-基極電壓變化量(ΔVEB)與發射極電流變化量(ΔIE)的比值。

$R_i = \frac{\Delta V_{EB}}{\Delta I_E}$ (VCB恆定)

由於輸入電阻值非常低,因此只需很小的VEB值即可產生較大的發射極電流IE。

輸出電阻Ro是發射極電流IE恆定時,集電極基極電壓變化量(ΔVCB)與集電極電流變化量(ΔIC)的比值。

$R_o = \frac{\Delta V_{CB}}{\Delta I_C}$ (IE恆定)

由於輸出電阻值非常高,因此VCB的大幅變化只會導致集電極電流IC發生很小的變化。

這種連線方式對溫度升高具有良好的穩定性。

CB連線用於高頻應用。

共發射極(CE)連線

顧名思義,發射極端子被用作電晶體輸入和輸出的共用端子。NPN和PNP電晶體的共發射極連線如下圖所示。

與CB連線一樣,發射極結正向偏置,集電極結反向偏置。電子的流動方式相同。這裡的輸入電流是基極電流IB,輸出電流是集電極電流IC。

基極電流放大係數(β)

集電極電流變化量(ΔIC)與基極電流變化量(ΔIB)的比值稱為基極電流放大係數。用β表示。

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

β與α之間的關係

讓我們嘗試推匯出基極電流放大係數與發射極電流放大係數之間的關係。

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C$$

$$\Delta I_B = \Delta I_E - \Delta I_C$$

我們可以寫成

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E - \Delta I_C}$$

除以ΔIE

$$\beta = \frac{\Delta I_C/\Delta I_E}{\frac{\Delta I_E}{\Delta I_E} - \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}}$$

我們有

$$\alpha = \Delta I_C / \Delta I_E$$

因此,

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

從上述方程可以看出,當α接近1時,β趨於無窮大。

因此,共發射極連線中的電流增益非常高。這就是該電路連線在所有電晶體應用中被廣泛使用的原因。

集電極電流的表示式

在共發射極連線中,IB是輸入電流,IC是輸出電流。

我們知道

$$I_E = I_B + I_C$$

以及

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

$$= \alpha(I_B + I_C) + I_{CBO}$$

$$I_C(1 - \alpha) = \alpha I_B + I_{CBO}$$

$$I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha}I_B + \frac{1}{1 - \alpha}I_{CBO}$$

如果基極電路開路,即IB = 0,

基極開路時的集電極發射極電流為ICEO

$$I_{CEO} = \frac{1}{1 - \alpha}I_{CBO}$$

將此值代入前一個方程,得到

$$I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha}I_B + I_{CEO}$$

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

因此,獲得了集電極電流的方程。

膝蓋電壓

在CE連線中,保持基極電流IB恆定,如果改變VCE,IC會近似增加到VCE的1v,然後保持恆定。VCE達到這個值時,集電極電流IC會隨著VCE的變化而變化,這個VCE值被稱為膝蓋電壓。當電晶體在CE連線中工作時,它們的工作電壓高於這個膝蓋電壓。

CE連線的特性

這種連線方式提供良好的電流增益和電壓增益。

保持VCE恆定,隨著VBE的略微增加,基極電流IB的增加速度比CB連線快。

對於高於膝蓋電壓的任何VCE值,IC近似等於βIB。

輸入電阻Ri是集電極發射極電壓VCE恆定時,基極發射極電壓變化量(ΔVBE)與基極電流變化量(ΔIB)的比值。

$R_i = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$ (VCE恆定)

由於輸入電阻值非常低,因此只需很小的VBE值即可產生較大的基極電流IB。

輸出電阻Ro是基極電流IB恆定時,集電極發射極電壓變化量(ΔVCE)與集電極電流變化量(ΔIC)的比值。

$R_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$ (IB恆定)

CE電路的輸出電阻小於CB電路的輸出電阻。

這種連線方式通常用於偏置穩定方法和音訊頻率應用。

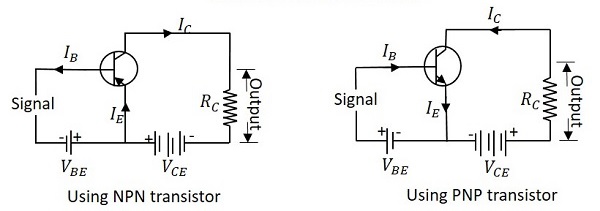

共集電極(CC)組態

顧名思義,集電極端被用作電晶體輸入和輸出的公共端。NPN和PNP電晶體的共集電極連線如圖所示。

與CB和CE組態一樣,發射結正向偏置,集電結反向偏置。電子的流動方式相同。輸入電流是基極電流IB,輸出電流是發射極電流IE。

電流放大倍數(γ)

在共集電極(CC)組態中,發射極電流變化量(ΔIE)與基極電流變化量(ΔIB)的比率稱為電流放大倍數。用γ表示。

$$\gamma = \frac{\Delta I_E}{\Delta I_B}$$

- CC組態的電流增益與CE組態相同。

- CC組態的電壓增益始終小於1。

γ和α之間的關係

讓我們嘗試在γ和α之間建立一些關係。

$$\gamma = \frac{\Delta I_E}{\Delta I_B}$$

$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\Delta I_E = \Delta I_B + \Delta I_C$$

$$\Delta I_B = \Delta I_E - \Delta I_C$$

代入IB的值,得到

$$\gamma = \frac{\Delta I_E}{\Delta I_E - \Delta I_C}$$

除以ΔIE

$$\gamma = \frac{\Delta I_E / \Delta I_E}{\frac{\Delta I_E}{\Delta I_E} - \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}}$$

$$= \frac{1}{1 - \alpha}$$

$$\gamma = \frac{1}{1 - \alpha}$$

集電極電流表達式

我們知道

$$I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$$

$$I_E = I_B + I_C = I_B + (\alpha I_E + I_{CBO})$$

$$I_E(1 - \alpha) = I_B + I_{CBO}$$

$$I_E = \frac{I_B}{1 - \alpha} + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha}$$

$$I_C \cong I_E = (\beta + 1)I_B + (\beta + 1)I_{CBO}$$

以上是集電極電流的表示式。

CC組態的特性

這種組態提供電流增益,但不提供電壓增益。

在CC組態中,輸入電阻高,輸出電阻低。

該電路提供的電壓增益小於1。

集電極電流和基極電流之和等於發射極電流。

輸入和輸出訊號同相。

該組態用作同相放大器輸出。

該電路主要用於阻抗匹配。也就是說,從高阻抗源驅動低阻抗負載。

電晶體工作區域

直流電源用於電晶體的操作。此直流電源提供給電晶體的兩個PN接面,影響這些發射極和集電結中多數載流子的作用。

根據我們的需求,結分別正向偏置和反向偏置。正向偏置是指對p型材料施加正電壓,對n型材料施加負電壓的條件。反向偏置是指對n型材料施加正電壓,對p型材料施加負電壓的條件。

電晶體偏置

提供合適的外部直流電壓稱為偏置。對電晶體的發射極和集電結進行正向或反向偏置。

這些偏置方法使電晶體電路工作在四種區域,例如放大區、飽和區、截止區和反向放大區(很少使用)。透過查看下錶可以瞭解這一點。

| 發射結 | 集電結 | 工作區域 |

|---|---|---|

| 正向偏置 | 正向偏置 | 飽和區 |

| 正向偏置 | 反向偏置 | 放大區 |

| 反向偏置 | 正向偏置 | 反向放大區 |

| 反向偏置 | 反向偏置 | 截止區 |

在這些區域中,反向放大區只是放大區的反向,不適用於任何應用,因此不使用。

放大區

這是電晶體具有許多應用的區域。這也稱為線性區。電晶體在此區域工作時,更適合用作放大器。

以下電路圖顯示了在放大區工作的電晶體。

該區域位於飽和區和截止區之間。當發射結正向偏置且集電結反向偏置時,電晶體在放大區工作。

在放大狀態下,集電極電流是基極電流的β倍,即

$$I_C = \beta I_B$$

其中IC = 集電極電流,β = 電流放大倍數,IB = 基極電流。

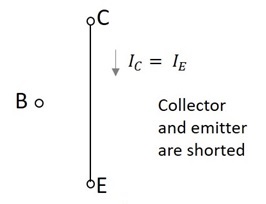

飽和區

這是電晶體傾向於表現為閉合開關的區域。電晶體的集電極和發射極被短路。在此工作模式下,集電極和發射極電流最大。

下圖顯示了在飽和區工作的電晶體。

當發射結和集電結都正向偏置時,電晶體在飽和區工作。

在飽和模式下,

$$\beta < \frac{I_C}{I_B}$$

由於在飽和區電晶體傾向於表現為閉合開關,

$$I_C = I_E$$

其中IC = 集電極電流,IE = 發射極電流。

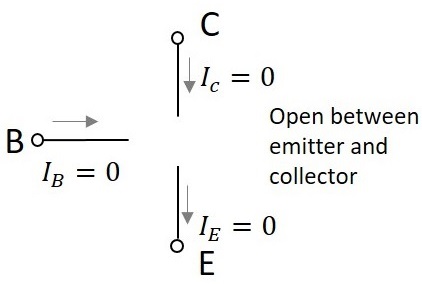

截止區

這是電晶體傾向於表現為開路開關的區域。電晶體的集電極和基極被斷開。在此工作模式下,集電極、發射極和基極電流均為零。

下圖顯示了在截止區工作的電晶體。

當發射結和集電結都反向偏置時,電晶體在截止區工作。

由於在截止區,集電極電流、發射極電流和基極電流都為零,我們可以寫成

$$I_C = I_E = I_B = 0$$

其中IC = 集電極電流,IE = 發射極電流,IB = 基極電流。

電晶體負載線分析

到目前為止,我們已經討論了電晶體的不同工作區域。但在所有這些區域中,我們發現電晶體在放大區工作良好,因此也稱為線性區。電晶體的輸出是集電極電流和集電極電壓。

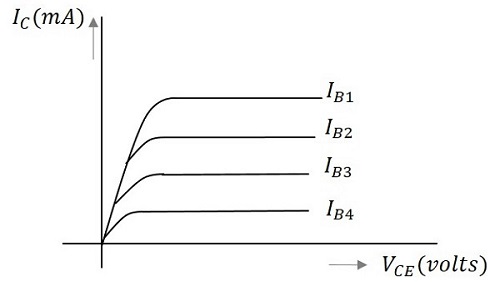

輸出特性

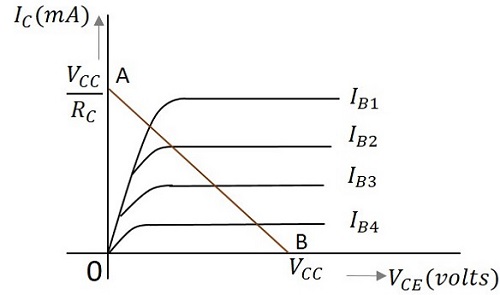

當考慮電晶體的輸出特性時,對於不同的輸入值,曲線如下所示。

在上圖中,輸出特性是在不同基極電流IB值下,集電極電流IC和集電極電壓VCE之間繪製的。這裡考慮不同的輸入值以獲得不同的輸出曲線。

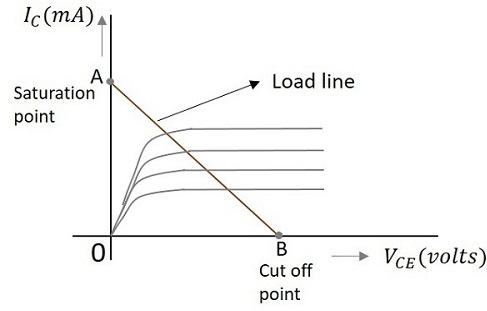

負載線

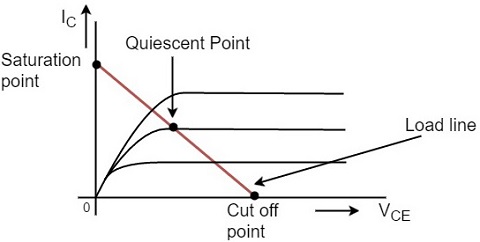

當考慮最大可能的集電極電流值時,該點將出現在Y軸上,這也就是飽和點。同樣,當考慮最大可能的集電極發射極電壓值時,該點將出現在X軸上,也就是截止點。

當連線這兩點的直線被繪製出來時,這樣的直線可以稱為負載線。之所以這樣稱呼,是因為它象徵著負載處的輸出。這條線在輸出特性曲線上繪製時,與一個稱為工作點或靜態點或簡稱Q點的點接觸。

負載線的概念可以透過下圖理解。

負載線透過連線飽和點和截止點繪製。這兩點之間的區域是線性區。電晶體在此線性區充當良好的放大器。

如果僅在對電晶體進行直流偏置但未施加輸入訊號時繪製此負載線,則此負載線稱為直流負載線。而是在施加輸入訊號以及直流電壓的條件下繪製的負載線,則稱為交流負載線。

直流負載線

當電晶體被偏置且在其輸入端未施加訊號時,在此條件下繪製的負載線可以理解為直流條件。這裡不會有放大作用,因為訊號不存在。電路將如下圖所示。

在任何給定時間,集電極發射極電壓的值將為

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

由於VCC和RC是固定值,因此上述公式是一次方程,因此在輸出特性上將是一條直線。這條線稱為直流負載線。下圖顯示了直流負載線。

要獲得負載線,需要確定直線的兩個端點。假設這兩個點為A和B。

要獲得A

當集電極發射極電壓VCE = 0時,集電極電流最大,等於VCC/RC。這給出了VCE的最大值。表示如下

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$0 = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = V_{CC}/R_C$$

這給出了集電極電流軸上的點A (OA = VCC/RC),如上圖所示。

要獲得B

當集電極電流IC = 0時,集電極發射極電壓最大,將等於VCC。這給出了IC的最大值。表示如下

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= V_{CC}$$

(AS IC = 0)

這給出了點B,這意味著(OB = VCC)在集電極發射極電壓軸上,如上圖所示。

因此,我們得到了飽和點和截止點的確定,並瞭解到負載線是一條直線。所以,可以繪製直流負載線。

交流負載線

前面討論的直流負載線分析了在未施加交流電壓時的集電極電流和電壓的變化。而交流負載線給出了峰峰值電壓,或給定放大器的最大可能輸出擺幅。

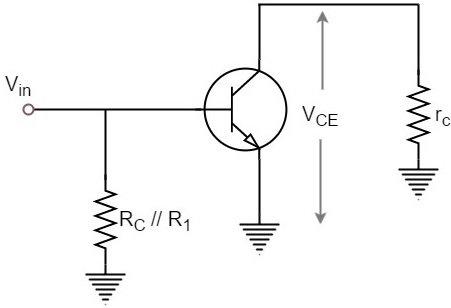

我們將考慮CE放大器的交流等效電路以供理解。

從上圖可以看出,

$$V_{CE} = (R_C // R_1) \times I_C$$

$$r_C = R_C // R_1$$

為了使電晶體能夠充當放大器,它應該保持在放大區。靜態點以這樣一種方式選擇,即最大輸入訊號偏移在負半週期和正半週期上是對稱的。

因此,

$V_{max} = V_{CEQ}$ 和 $V_{min} = -V_{CEQ}$

其中VCEQ是靜態點處的發射極-集電極電壓

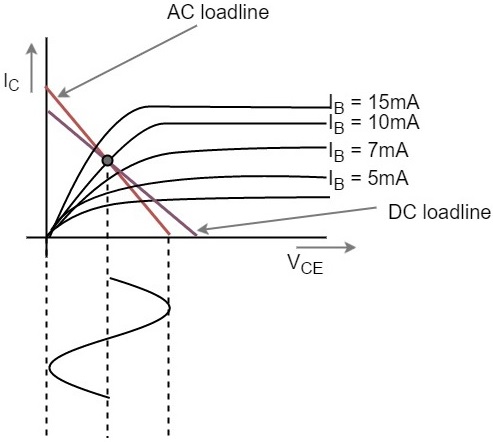

下圖表示交流負載線,它在飽和點和截止點之間繪製。

從上圖可以看出,飽和點處的電流IC為

$$I_{C(sat)} = I_{CQ} + (V_{CEQ}/r_C)$$

截止點處的電壓VCE為

$$V_{CE(off)} = V_{CEQ} + I_{CQ}r_C$$

因此,對於對應的VCEQ = VCEQ / (RC // R1),最大電流為

$$I_{CQ} = I_{CQ} * (R_C // R_1)$$

因此,透過新增靜態電流,交流負載線的端點為

$$I_{C(sat)} = I_{CQ} + V_{CEQ}/ (R_C // R_1)$$

$$V_{CE(off)} = V_{CEQ} + I_{CQ} * (R_C // R_1)$$

交流和直流負載線

當交流和直流負載線在圖上表示時,可以理解它們並不相同。這兩條線在Q點或靜態工作點處相交。交流負載線的端點是飽和點和截止點。從下圖可以理解這一點。

從上圖可以看出,當基極電流IB值為10mA時,得到靜態工作點(黑點)。這是交流和直流負載線相交的點。

在下一章中,我們將詳細討論靜態工作點或操作點的概念。

工作點

當連線飽和點和截止點的一條線時,這樣的線可以稱為負載線。這條線在輸出特性曲線上繪製時,與一個稱為工作點的點相接觸。

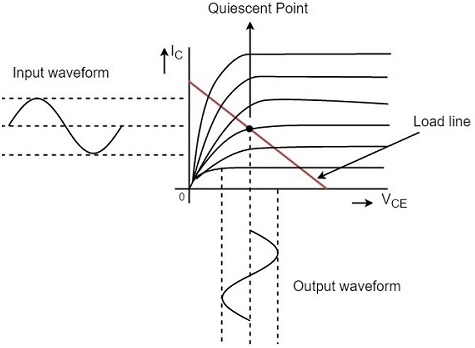

這個工作點也稱為靜態工作點或簡稱為Q點。可能存在許多這樣的交點,但Q點的選擇方式是,無論交流訊號擺幅如何,電晶體都保持在放大區。

下圖顯示瞭如何表示工作點。

工作點不應受到干擾,因為它應該保持穩定以實現保真放大。因此,靜態工作點或Q點是實現保真放大的值。

保真放大

增強訊號強度的過程稱為放大。這種放大如果在不損失訊號成分的情況下完成,則稱為保真放大。

保真放大是透過增強訊號強度來獲得輸入訊號完整部分的過程。當在輸入端施加交流訊號時,就會發生這種情況。

在上圖中,施加的輸入訊號被完全放大並重現,沒有任何損失。這可以理解為保真放大。

工作點的選擇使得它位於放大區,並有助於在沒有任何損失的情況下重現完整的訊號。

如果工作點考慮在飽和點附近,則放大效果如下。

如果工作點考慮在截止點附近,則放大效果如下。

因此,工作點的放置是實現保真放大的一個重要因素。但是,為了使電晶體能夠正常工作作為放大器,其輸入電路(即基極-發射極結)保持正向偏置,其輸出電路(即集電極-基極結)保持反向偏置。

因此,放大後的訊號包含與輸入訊號相同的資訊,而訊號強度則增強了。

保真放大的關鍵因素

為了確保保真放大,必須滿足以下基本條件。

- 合適的零訊號集電極電流

- 任何時刻的最小合適的基極-發射極電壓(VBE)。

- 任何時刻的最小合適的集電極-發射極電壓(VCE)。

滿足這些條件確保了電晶體在輸入正向偏置和輸出反向偏置的放大區工作。

合適的零訊號集電極電流

為了理解這一點,讓我們考慮下圖所示的NPN電晶體電路。基極-發射極結正向偏置,集電極-發射極結反向偏置。當在輸入端施加訊號時,NPN電晶體的基極-發射極結對於輸入的正半週期正向偏置,因此出現在輸出端。

對於負半週期,相同的結反向偏置,因此電路不導通。這導致失真放大,如下面的圖所示。

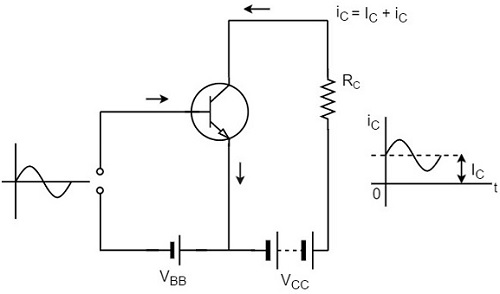

現在讓我們在基極電路中引入一個電池VBB。此電壓的大小應足以使電晶體的基極-發射極結即使在輸入訊號的負半週期也保持正向偏置。當不施加輸入訊號時,由於VBB,電流在電路中流動。這稱為零訊號集電極電流IC。

在輸入的正半週期,基極-發射極結正向偏置更多,因此集電極電流增加。在輸入的負半週期,輸入結正向偏置較少,因此集電極電流減小。因此,輸入的兩個週期都出現在輸出端,因此產生保真放大,如下面的圖所示。

因此,為了實現保真放大,必須流過合適的零訊號集電極電流。零訊號集電極電流的值應至少等於僅由於訊號引起的集電極電流的最大值。

任何時刻的合適的最小VBE

基極到發射極的最小電壓VBE應大於結正向偏置的開啟電壓。矽電晶體導通所需的最小電壓為0.7v,鍺電晶體導通所需的最小電壓為0.5v。如果基極-發射極電壓VBE大於此電壓,則勢壘被克服,因此基極電流和集電極電流急劇增加。

因此,如果VBE在輸入訊號的任何部分降低,則由於產生的集電極電流較小,該部分將被放大到較小程度,從而導致失真放大。

任何時刻的合適的最小VCE

為了實現保真放大,集電極發射極電壓VCE不應低於開啟電壓,這稱為膝蓋電壓。如果VCE小於膝蓋電壓,則集電極基極結不會被正確反向偏置。然後集電極不能吸引由發射極發射的電子,它們將流向基極,從而增加基極電流。因此,β的值下降。

因此,如果VCE在輸入訊號的任何部分降低,則該部分將被放大到較小程度,從而導致失真放大。因此,如果VCE大於VKNEE,則集電極基極結被正確反向偏置,並且β的值保持恆定,從而導致保真放大。

電晶體作為放大器

為了使電晶體充當放大器,它應該被正確偏置。我們將在下一章討論正確偏置的必要性。在這裡,讓我們關注電晶體如何作為放大器工作。

電晶體放大器

電晶體透過提高弱訊號的強度來充當放大器。施加到發射極基極結的直流偏置電壓使其保持正向偏置狀態。無論訊號的極性如何,都會保持這種正向偏置。下圖顯示了電晶體連線為放大器時的外觀。

輸入電路中的低電阻使輸入訊號的任何微小變化都能導致輸出端產生明顯的變化。由輸入訊號引起的射極電流導致集電極電流,當其流過負載電阻RL時,會在其上產生較大的電壓降。因此,小的輸入電壓會導致大的輸出電壓,這表明電晶體充當放大器。

示例

假設施加的輸入電壓變化了0.1v,這進一步導致射極電流變化了1mA。這個射極電流顯然會產生集電極電流的變化,這也將是1mA。

放置在集電極上的5kΩ負載電阻會產生

5 kΩ × 1 mA = 5V

因此,可以觀察到輸入端0.1v的變化導致輸出端5v的變化,這意味著訊號的電壓電平被放大了。

放大器的效能

由於大多采用共射極連線方式,因此讓我們首先了解一些關於這種連線方式的重要術語。

輸入電阻

由於輸入電路正向偏置,因此輸入電阻將很低。輸入電阻是基極-發射極結對訊號流動的阻抗。

根據定義,它是基極-發射極電壓(ΔVBE)的小變化與在恆定集電極-發射極電壓下產生的基極電流(ΔIB)變化的比率。

輸入電阻,$R_i = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$

其中Ri = 輸入電阻,VBE = 基極-發射極電壓,IB = 基極電流。

輸出電阻

電晶體放大器的輸出電阻非常高。集電極電流隨集電極-發射極電壓的變化而變化非常小。

根據定義,它是集電極-發射極電壓(ΔVCE)變化與在恆定基極電流下產生的集電極電流(ΔIC)變化的比率。

輸出電阻 = $R_o = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$

其中Ro = 輸出電阻,VCE = 集電極-發射極電壓,IC = 集電極-發射極電壓。

有效集電極負載

負載連線在電晶體的集電極上,對於單級放大器,輸出電壓取自電晶體的集電極,對於多級放大器,輸出電壓取自電晶體電路的級聯級。

根據定義,它是交流集電極電流所看到的總負載。在單級放大器的情況下,有效集電極負載是RC和Ro的並聯組合。

有效集電極負載,$R_{AC} = R_C // R_o$

$$= \frac{R_C \times R_o}{R_C + R_o} = R_{AC}$$

因此,對於單級放大器,有效負載等於集電極負載RC。

在多級放大器(即具有多個放大級)中,下一級的輸入電阻Ri也會影響。

有效集電極負載成為RC、Ro和Ri的並聯組合,即

有效集電極負載,$R_{AC} = R_C // R_o // R_i$

$$R_C // R_i = \frac{R_C R_i}{R_C + R_i}$$

由於輸入電阻Ri非常小,因此有效負載降低。

電流增益

當觀察輸入和輸出電流的變化時,電流方面的增益稱為電流增益。根據定義,它是集電極電流(ΔIC)變化與基極電流(ΔIB)變化的比率。

電流增益,$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$

β的值範圍從20到500。電流增益表明輸入電流在集電極電流中變為β倍。

電壓增益

當觀察輸入和輸出電流的變化時,電壓方面的增益稱為電壓增益。根據定義,它是輸出電壓(ΔVCE)變化與輸入電壓(ΔVBE)變化的比率。

電壓增益,$A_V = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{BE}}$

$$= \frac{輸出電流變化 \times 有效負載}{輸入電流變化 \times 輸入電阻}$$

$$= \frac{\Delta I_C \times R_{AC}}{\Delta I_B \times R_i} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \times \frac{R_{AC}}{R_i} = \beta \times \frac{R_{AC}}{R_i}$$

對於單級,RAC = RC。

但是,對於多級,

$$R_{AC} = \frac{R_C \times R_i}{R_C + R_i}$$

其中Ri是下一級的輸入電阻。

功率增益

當觀察輸入和輸出電流的變化時,功率方面的增益稱為功率增益。

根據定義,它是輸出訊號功率與輸入訊號功率的比率。

功率增益,$A_P = \frac{(\Delta I_C)^2 \times R_{AC}}{(\Delta I_B)^2 \times R_i}$

$$= \left ( \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \right ) \times \frac{\Delta I_C \times R_{AC}}{\Delta I_B \times R_i}$$

= 電流增益 × 電壓增益

因此,這些都是指放大器效能的所有重要術語。

電晶體偏置

偏置是提供直流電壓以幫助電路工作的過程。電晶體被偏置以使發射極基極結正向偏置,集電極基極結反向偏置,以便它保持在放大區,以充當放大器。

在上一章中,我們解釋瞭如果輸入和輸出部分都偏置,電晶體如何充當一個良好的放大器。

電晶體偏置

當訊號透過時,零訊號集電極電流的正常流動和集電極-發射極電壓的正常維持被稱為**電晶體偏置**。提供電晶體偏置的電路稱為**偏置電路**。

直流偏置的必要性

如果給BJT輸入一個非常小的電壓訊號,它就不能被放大。因為,對於BJT來說,要放大訊號,必須滿足兩個條件。

輸入電壓應超過電晶體**導通電壓**,以便電晶體**導通**。

BJT應處於**放大區**,才能作為**放大器**工作。

如果透過外部電源給BJT提供合適的直流電壓和電流,使BJT工作在放大區併疊加待放大的交流訊號,則可以避免此問題。所給定的直流電壓和電流的選擇使得電晶體在整個輸入交流週期內都保持在放大區。因此需要直流偏置。

下圖顯示了一個電晶體放大器,它在輸入和輸出電路中都提供了直流偏置。

為了使電晶體能夠作為理想的放大器工作,工作點應保持穩定。讓我們看看影響工作點穩定的因素。

影響工作點的因素

影響工作點的主要因素是溫度。由於溫度變化,工作點會發生偏移。

隨著溫度升高,ICE、β、VBE的值都會受到影響。

- ICBO翻倍(每升高10o翻倍)

- VBE降低2.5mv(每升高1o降低2.5mv)

因此,影響工作點的主要問題是溫度。因此,應使工作點與溫度無關,以實現穩定性。為了實現這一點,引入了偏置電路。

穩定性

使工作點與溫度變化或電晶體引數變化無關的過程稱為**穩定**。

一旦實現了穩定,IC和VCE的值就與溫度變化或電晶體更換無關。良好的偏置電路有助於工作點的穩定。

穩定性的必要性

由於以下原因,必須實現工作點的穩定。

- IC的溫度依賴性

- 個體差異

- 熱失控

讓我們詳細瞭解這些概念。

IC的溫度依賴性

由於集電極電流IC的表示式為

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

$$= \beta I_B + (\beta + 1) I_{CBO}$$

集電極漏電流ICBO受溫度變化的影響很大。為了解決這個問題,偏置條件設定為零訊號集電極電流IC = 1 mA。因此,需要穩定工作點,即需要保持IC恆定。

個體差異

由於每個電晶體的β值和VBE值都不相同,因此每當更換電晶體時,工作點都會發生變化。因此,需要穩定工作點。

熱失控

由於集電極電流IC的表示式為

$$I_C = \beta I_B + I_{CEO}$$

$$= \beta I_B + (\beta + 1)I_{CBO}$$

集電極電流和集電極漏電流的流動都會導致熱耗散。如果工作點不穩定,就會出現累積效應,從而增加這種熱耗散。

這種不穩定電晶體的自毀稱為**熱失控**。

為了避免**熱失控**和電晶體損壞,必須穩定工作點,即保持IC恆定。

穩定係數

可以理解,即使ICBO或ICO發生變化,也應保持IC恆定。偏置電路在維持這一點方面成功的程度由**穩定係數**來衡量。它用**S**表示。

根據定義,在β和IB恆定的情況下,集電極電流IC相對於集電極漏電流ICO的變化率稱為**穩定係數**。

$S = \frac{d I_C}{d I_{CO}}$ 在IB和β恆定的情況下

因此,我們可以理解,集電極漏電流的任何變化都會極大地改變集電極電流。穩定係數應儘可能低,以使集電極電流不受影響。S=1是理想值。

CE組態穩定係數的一般表示式可以如下獲得。

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1)I_{CO}$$

對上述表示式關於IC求導,得到

$$1 = \beta \frac{d I_B}{d I_C} + (\beta + 1)\frac{d I_{CO}}{dI_C}$$

或者

$$1 = \beta \frac{d I_B}{d I_C} + \frac{(\beta + 1)}{S}$$

因為$\frac{d I_{CO}}{d I_C} = \frac{1}{S}$

或者

$$S = \frac{\beta + 1}{1 - \beta \left (\frac{d I_B}{d I_C} \right )}$$

因此,穩定係數S取決於β、IB和IC。

電晶體偏置方法

電晶體電路中的偏置是透過使用兩個直流電源VBB和VCC來完成的。將直流電源減少到一個電源而不是兩個電源在經濟上是可行的,這也使電路更簡單。

常用的電晶體偏置方法有

- 基極電阻法

- 集電極到基極偏置

- 帶集電極反饋電阻的偏置

- 分壓偏置

所有這些方法都具有相同的基本原理,即在零訊號條件下從VCC獲得所需的IB和IC值。

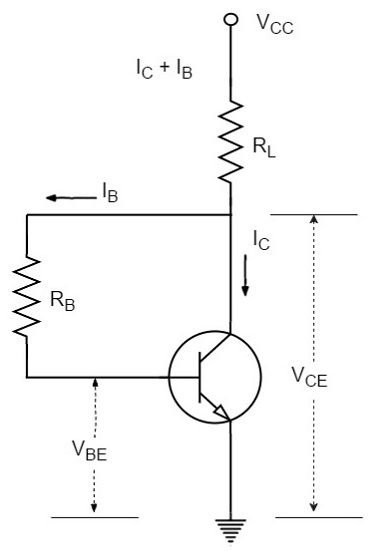

基極電阻法

顧名思義,在這種方法中,一個高阻值的電阻RB連線到基極。所需的零訊號基極電流由VCC提供,VCC流過RB。基極-發射極結正向偏置,因為基極相對於發射極是正的。

可以透過選擇合適的基極電阻RB值,使所需的零訊號基極電流以及集電極電流(因為IC = βIB)流動。因此,需要知道RB的值。下圖顯示了基極電阻偏置電路的樣子。

設IC為所需的零訊號集電極電流。因此,

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

考慮從VCC、基極、發射極和地之間的閉合電路,應用基爾霍夫電壓定律,得到:

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}$$

或者

$$I_B R_B = V_{CC} - V_{BE}$$

因此

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B}$$

由於VBE通常比VCC小得多,因此可以忽略不計,誤差很小。然後,

$$R_B = \frac{V_{CC}}{I_B}$$

我們知道VCC是一個固定的已知量,IB選擇一個合適的值。由於RB可以直接求出,因此這種方法被稱為**固定偏置法**。

穩定係數

$$S = \frac{\beta + 1}{1 - \beta \left ( \frac{d I_B}{d I_C} \right )}$$

在固定偏置偏置方法中,IB與IC無關,因此,

$$\frac{d I_B}{d I_C} = 0$$

將上述值代入前一個方程,

穩定係數,$S = \beta + 1$

因此,固定偏置中的穩定係數為(β+1),這意味著IC的變化是ICO變化的(β+1)倍。

優點

- 電路簡單。

- 只需要一個電阻RE。

- 偏置條件易於設定。

- 沒有負載效應,因為基極-發射極結處沒有電阻。

缺點

穩定性差,因為無法阻止熱量產生。

穩定係數非常高。因此,發生熱失控的可能性很大。

因此,這種方法很少使用。

集電極到基極偏置

集電極到基極偏置電路與基極偏置電路相同,只是基極電阻RB連線到集電極而不是VCC電源,如下圖所示。

該電路有助於顯著提高穩定性。如果IC的值增加,則RL上的電壓增加,因此VCE也增加。這反過來又會降低基極電流IB。此操作在一定程度上補償了最初的增加。

計算獲得零訊號集電極電流IC所需的RB值如下。

RL上的壓降將為

$$R_L = (I_C + I_B)R_L \cong I_C R_L$$

從圖中,

$$I_C R_L + I_B R_B + V_{BE} = V_{CC}$$

或者

$$I_B R_B = V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L$$

因此

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L}{I_B}$$

或者

$$R_B = \frac{(V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L)\beta}{I_C}$$

應用KVL我們有

$$(I_B + I_C)R_L + I_B R_B + V_{BE} = V_{CC}$$

或者

$$I_B(R_L + R_B) + I_C R_L + V_{BE} = V_{CC}$$

因此

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_L}{R_L + R_B}$$

由於VBE幾乎與集電極電流無關,我們得到

$$\frac{d I_B}{d I_C} = - \frac{R_L}{R_L + R_B}$$

我們知道

$$S = \frac{1 + \beta}{1 - \beta (d I_B / d I_C)}$$

因此

$$S = \frac{1 + \beta}{1 + \beta \left ( \frac{R_L}{R_L + R_B} \right )}$$

此值小於固定偏置電路獲得的(1+β)。因此,穩定性有所提高。

該電路提供負反饋,降低了放大器的增益。因此,集電極到基極偏置電路的穩定性提高是以犧牲交流電壓增益為代價的。

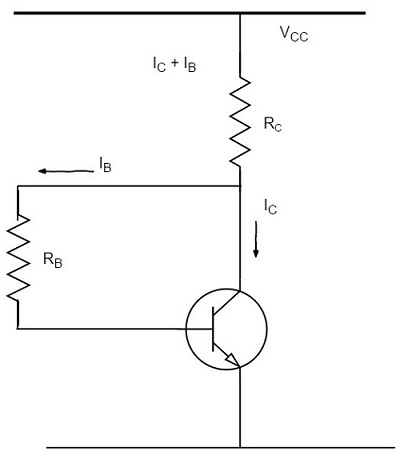

帶集電極反饋電阻的偏置

在這種方法中,基極電阻RB的一端連線到基極,另一端連線到集電極,顧名思義。在此電路中,零訊號基極電流由VCB決定,而不是由VCC決定。

很明顯,VCB使基極-發射極結正向偏置,因此基極電流IB流過RB。這導致零訊號集電極電流在電路中流動。下圖顯示了帶集電極反饋電阻的偏置電路。

計算獲得零訊號電流IC所需的RB值如下。

$$V_{CC} = I_C R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

或者

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - I_C R_C}{I_B}$$

$$= \frac{V_{CC} - V_{BE} - \beta I_B R_C}{I_B}$$

因為 $I_C = \beta I_B$

或者,

$$V_{CE} = V_{BE} + V_{CB}$$

或者

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

因為

$$R_B = \frac{V_{CB}}{I_B} = \frac{V_{CE} - V_{BE}}{I_B}$$

其中

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

數學上,

穩定係數,$S < (\beta + 1)$

因此,這種方法比固定偏置提供了更好的熱穩定性。

電路的Q點值顯示為

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B/ \beta + R_C}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

優點

- 該電路簡單,因為它只需要一個電阻。

- 該電路提供了一些穩定性,用於較小的變化。

缺點

- 該電路沒有提供良好的穩定性。

- 該電路提供負反饋。

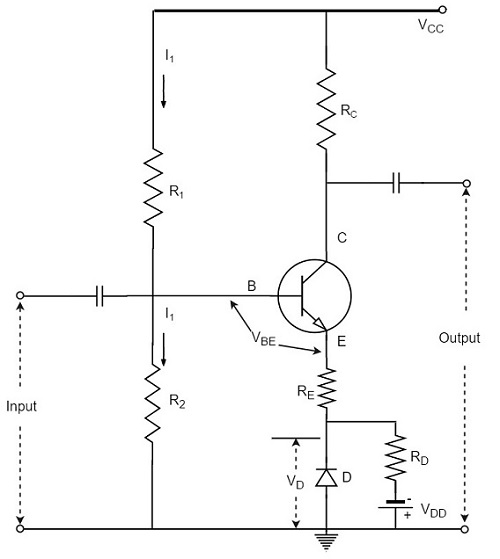

分壓偏置法

在所有提供偏置和穩定的方法中,**分壓偏置法**是最突出的方法。這裡,使用了兩個電阻R1和R2,它們連線到VCC並提供偏置。發射極中使用的電阻RE提供穩定。

分壓這個名稱來源於由R1和R2形成的分壓器。R2上的壓降使基極-發射極結正向偏置。這導致基極電流,從而在零訊號條件下導致集電極電流流動。下圖顯示了分壓偏置法電路。

假設流過電阻R1的電流為I1。由於基極電流IB非常小,因此可以合理地認為流過R2的電流也為I1。

現在讓我們嘗試推匯出集電極電流和集電極電壓的表示式。

集電極電流,IC

從電路中可以看出,

$$I_1 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

因此,電阻R2上的電壓為

$$V_2 = \left ( \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2}\right ) R_2$$

將基爾霍夫電壓定律應用於基極電路,

$$V_2 = V_{BE} + V_E$$

$$V_2 = V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_E = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E}$$

由於IE ≈ IC,

$$I_C = \frac{V_2 - V_{BE}}{R_E}$$

從上述表示式可以看出,IC不依賴於β。VBE非常小,以至於IC根本不受VBE的影響。因此,該電路中的IC幾乎獨立於電晶體引數,因此實現了良好的穩定性。

集電極-發射極電壓,VCE

將基爾霍夫電壓定律應用於集電極側,

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

由於IE ≅ IC

$$= I_C R_C + V_{CE} + I_C R_E$$

$$= I_C(R_C + R_E) + V_{CE}$$

因此,

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

RE在此電路中提供了極好的穩定性。

$$V_2 = V_{BE} + I_C R_E$$

假設溫度升高,則集電極電流IC減小,這導致RE上的壓降增加。由於R2上的壓降為V2,它獨立於IC,因此VBE的值減小。IB的減小值傾向於將IC恢復到原始值。

穩定係數

該電路的**穩定係數**方程如下所示

穩定係數 = $S = \frac{(\beta + 1) (R_0 + R_3)}{R_0 + R_E + \beta R_E}$

$$= (\beta + 1) \times \frac{1 + \frac{R_0}{R_E}}{\beta + 1 + \frac{R_0}{R_E}}$$

其中

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

如果R0/RE的比率非常小,則與1相比可以忽略R0/RE,穩定係數變為

穩定係數 = $S = (\beta + 1) \times \frac{1}{\beta + 1} = 1$

這是S的最小可能值,並導致最大可能的熱穩定性。

偏置補償

到目前為止,我們已經看到了不同的穩定技術。穩定性是由於負反饋作用產生的。負反饋雖然提高了工作點的穩定性,但也降低了放大器的增益。

由於放大器的增益是一個非常重要的考慮因素,因此使用一些補償技術來保持優異的偏置和熱穩定性。現在讓我們瞭解一下這些偏置補償技術。

二極體補償不穩定性

這些是使用二極體實現補償技術的電路,以解決偏置不穩定性。穩定技術是指使用允許IB變化以保持IC相對恆定的電阻偏置電路。

有兩種型別的二極體補償方法。它們是 -

- 由於VBE變化引起的不穩定性的二極體補償

- 由於ICO變化引起的不穩定性的二極體補償

讓我們詳細瞭解這兩種補償方法。

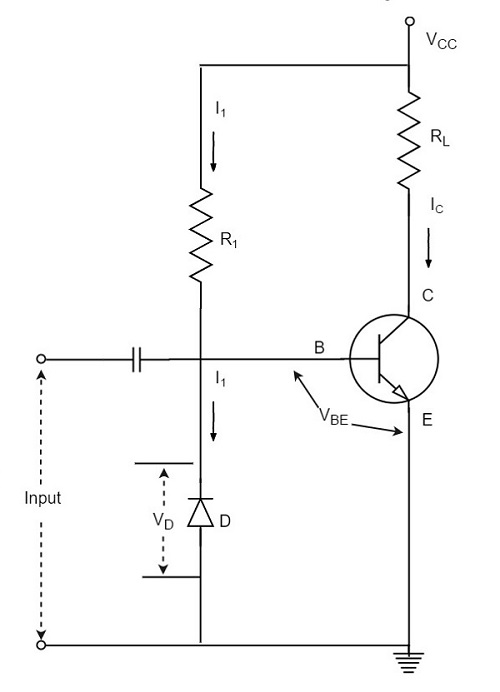

由於VBE變化引起的不穩定性的二極體補償

在矽電晶體中,VBE值的改變會導致IC的改變。可以在發射極電路中使用二極體來補償VBE或ICO的變化。由於使用的二極體和電晶體材料相同,因此二極體上的電壓VD與電晶體的VBE具有相同的溫度係數。

下圖顯示了具有穩定和補償的自偏置。

二極體D由電源VDD和電阻RD正向偏置。VBE隨溫度的變化與VD隨溫度的變化相同,因此(VBE – VD)保持恆定。因此,儘管VBE發生變化,IC仍然保持恆定。

由於ICO變化引起的不穩定性的二極體補償

下圖顯示了電晶體放大器的電路圖,其中使用二極體D來補償ICO的變化。

因此,二極體的反向飽和電流IO將隨著溫度以與電晶體集電極飽和電流ICO相同的速率增加。

$$I = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} \cong \frac{V_{CC}}{R} = 常數$$

二極體D由VBE反向偏置,並且流過它的電流是反向飽和電流IO。

現在基極電流為,

$$I_B = I - I_O$$

將上述值代入集電極電流的表示式。

$$I_C = \beta (I - I_O) + (1 + \beta)I_{CO}$$

如果β ≫ 1,

$$I_C = \beta I - \beta I_O + \beta I_{CO}$$

I幾乎是恆定的,如果二極體的IO和電晶體的ICO在工作溫度範圍內相互跟蹤,則IC保持恆定。

其他補償

還有其他補償技術,這些技術是指使用溫度敏感器件(如二極體、電晶體、熱敏電阻、敏敏電阻等)來補償電流的變化。

這種方法中有兩種流行型別的電路,一種使用熱敏電阻,另一種使用敏敏電阻。讓我們看看它們。

熱敏電阻補償

熱敏電阻是一種溫度敏感器件。它具有負溫度係數。熱敏電阻的電阻在溫度降低時增加,在溫度升高時降低。下圖顯示了具有熱敏電阻補償的自偏置放大器。

在放大器電路中,ICO、VBE和β隨溫度發生的變化會增加集電極電流。熱敏電阻用於最大程度地減少集電極電流的增加。隨著溫度升高,熱敏電阻的電阻RT降低,這增加了流過它的電流和電阻RE的電流。現在,RE上產生的電壓增加,這反向偏置了發射極結。這種反向偏置非常高,以至於提供正向偏置的電阻R1和R2的影響也降低了。此操作減少了集電極電流的上升。

因此,熱敏電阻的溫度敏感性補償了由於溫度引起的集電極電流的增加。

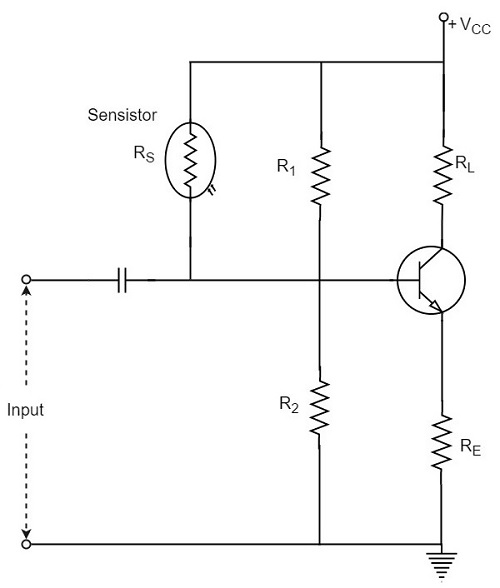

敏敏電阻補償

敏敏電阻是一種重摻雜半導體,具有正溫度係數。敏敏電阻的電阻隨著溫度的升高而增加,隨著溫度的降低而降低。下圖顯示了具有敏敏電阻補償的自偏置放大器。

在上圖中,敏敏電阻可以並聯放置在R1上或並聯放置在RE上。隨著溫度升高,並聯組合(熱敏電阻和R1)的電阻增加,它們的壓降也增加。這降低了R2上的壓降。由於此電壓的降低,淨正向發射極偏置降低。結果,IC降低。

因此,透過使用敏敏電阻,可以控制由於ICO、VBE和β由於溫度而增加引起的集電極電流的上升。

熱阻

電晶體是一種依賴於溫度的器件。當電晶體工作時,集電極結會產生大量的電子流,因此會產生大量的熱量。如果熱量進一步增加超過允許的限度,則會損壞結,從而損壞電晶體。

為了保護自己免受損壞,電晶體將熱量從結散發出到電晶體外殼,然後從外殼散發出到周圍的空氣中。

令,環境溫度或周圍空氣的溫度 = TAoC

並且,電晶體的集電極-基極結的溫度 = TJoC

由於TJ > TA,差值TJ - TA大於電晶體中耗散的功率PD將更大。因此,

$$T_J - T_A \propto P_D$$

$$T_J - T_A = HP_D$$

其中H是比例常數,稱為**熱阻**。

熱阻是指從結到周圍空氣的熱流阻力。它用H表示。

$$H = \frac{T_J - T_A}{P_D}$$

H的單位為oC/瓦。

如果熱阻低,則熱量從電晶體傳遞到空氣的過程將很容易。如果電晶體外殼較大,則散熱效果會更好。這是透過使用散熱器實現的。

散熱器

處理較大功率的電晶體在工作期間會散發出更多的熱量。如果這些熱量沒有得到妥善散失,可能會損壞電晶體。因此,功率電晶體通常安裝在大型金屬外殼上,以提供更大的面積來輻射在其工作期間產生的熱量。

有助於從電晶體散發額外熱量的金屬片稱為**散熱器**。散熱器的能力取決於其材料、體積、面積、形狀、外殼與散熱器之間的接觸以及散熱器周圍的空氣運動。

散熱器是在考慮所有這些因素後選擇的。圖片顯示了一個帶有散熱器的功率電晶體。

上圖中一個微小的電晶體固定在一個較大的金屬片上,以散發其熱量,從而防止電晶體損壞。

熱失控

使用散熱器可以避免熱失控問題。熱失控是指溫度升高導致溫度進一步升高,最終導致器件本身損壞的情況。這是一種不受控制的正反饋。

散熱器並非唯一需要考慮的因素;其他因素,例如工作點、環境溫度和使用的電晶體型別,也可能導致熱失控。

基本放大器

我們希望您在上一章中已經獲得了關於工作點、其穩定性和補償技術的足夠知識。現在讓我們嘗試瞭解基本放大器電路的基本概念。

電子訊號包含一些資訊,如果訊號強度不足,則無法利用這些資訊。增加訊號強度的過程稱為放大。幾乎所有電子裝置都必須包含一些放大訊號的方法。我們在醫療裝置、科學儀器、自動化、軍事工具、通訊裝置甚至家用裝置中都發現了放大器的使用。

實際應用中的放大是使用多級放大器完成的。將多個單級放大器級聯起來形成多級放大器。讓我們看看如何構建單級放大器,它是多級放大的基礎。

單級電晶體放大器

當僅使用一個電晶體及其相關電路來放大弱訊號時,該電路稱為單級放大器。

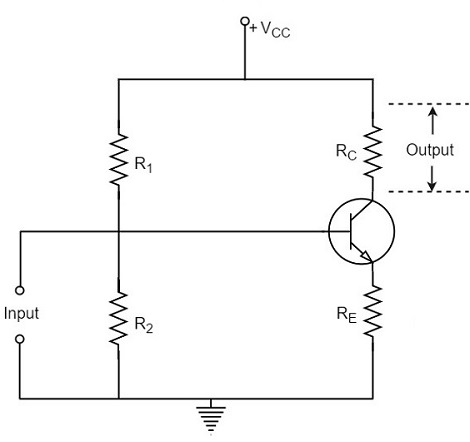

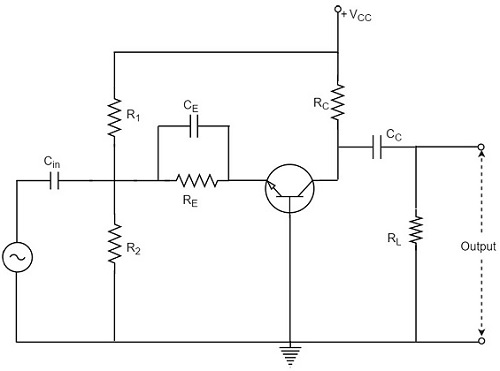

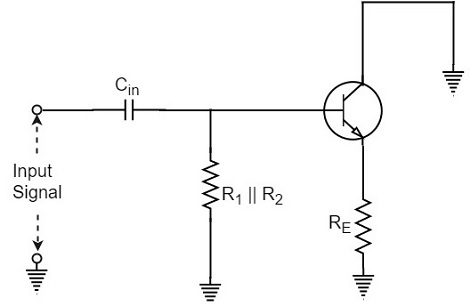

分析單級放大器電路的工作原理,使我們能夠輕鬆理解多級放大器電路的形成和工作原理。單級電晶體放大器包含一個電晶體、偏置電路和其他輔助元件。以下電路圖顯示了單級電晶體放大器的樣子。

當如圖所示向電晶體基極輸入一個微弱的輸入訊號時,會有少量基極電流流過。由於電晶體的作用,電晶體集電極會有更大的電流流過。(因為集電極電流是基極電流的β倍,這意味著IC = βIB)。現在,隨著集電極電流的增加,電阻RC上的壓降也會增加,這被收集作為輸出。

因此,基極處的小輸入被放大為集電極輸出處幅度和強度更大的訊號。因此,這個電晶體充當放大器。

電晶體放大器的實際電路

實際電晶體放大器的電路如下圖所示,它表示一個分壓偏置電路。

下面描述了各種突出的電路元件及其功能。

偏置電路

電阻R1、R2和RE構成偏置和穩定電路,有助於建立適當的工作點。

輸入電容Cin

該電容將輸入訊號耦合到電晶體的基極。輸入電容Cin允許交流訊號透過,但將訊號源與R2隔離。如果不存在該電容,則輸入訊號將直接施加,這會改變R2處的偏置。

耦合電容CC

該電容位於一個級的末端,並將其連線到下一級。因為它耦合兩個級,所以稱為耦合電容。該電容阻止了一個級的直流進入另一個級,但允許交流透過。因此,它也稱為隔直電容。

由於存在耦合電容CC,因此電阻RL上的輸出沒有集電極的直流電壓。如果不存在該電容,則下一級的偏置條件將由於RC的並聯效應而發生劇烈變化,因為它將與下一級的R2並聯。

發射極旁路電容CE

該電容並聯於發射極電阻RE。放大的交流訊號透過此旁路。如果不存在該電容,則該訊號將透過RE,這會在RE上產生壓降,該壓降會反饋輸入訊號,從而降低輸出電壓。

負載電阻RL

連線在輸出端的電阻RL稱為負載電阻。當使用多個級時,RL表示下一級的輸入電阻。

各種電路電流

讓我們瞭解完整放大器電路中的各種電路電流。這些已經在上面的圖中提到。

基極電流

當在基極電路中不施加訊號時,由於偏置電路,直流基極電流IB會流過。當施加交流訊號時,交流基極電流ib也會流過。因此,在施加訊號時,總基極電流iB由下式給出

$$i_B = I_B + i_b$$

集電極電流

當不施加訊號時,由於偏置電路,直流集電極電流IC會流過。當施加交流訊號時,交流集電極電流ic也會流過。因此,總集電極電流iC由下式給出

$$i_C = I_C + i_c$$

其中

$I_C = \beta I_B$ = 無訊號時的集電極電流

$i_c = \beta i_b$ = 由於訊號引起的集電極電流

發射極電流

當不施加訊號時,直流發射極電流IE會流過。在施加訊號時,總髮射極電流iE由下式給出

$$i_E = I_E + i_e$$

應該記住

$$I_E = I_B + I_C$$

$$i_e = i_b + i_c$$

由於基極電流通常很小,因此需要注意

$I_E \cong I_C$ 和 $i_e \cong i_c$

這些是電晶體放大器實際電路的重要考慮因素。現在讓我們瞭解放大器的分類。

放大器分類

放大器電路是一種增強訊號的電路。放大器的作用以及電晶體放大器實際電路的重要考慮因素在前面的章節中也有詳細介紹。

現在讓我們嘗試瞭解放大器的分類。放大器根據多種考慮因素進行分類。

根據級數

根據放大級的數量,放大器可以分為單級放大器和多級放大器。

單級放大器 - 這僅包含一個電晶體電路,進行單級放大。

多級放大器 - 這包含多個電晶體電路,提供多級放大。

根據輸出

根據輸出端被放大的引數,放大器可以分為電壓放大器和功率放大器。

電壓放大器 - 放大輸入訊號電壓水平的放大器電路稱為電壓放大器。

功率放大器 - 放大輸入訊號功率水平的放大器電路稱為功率放大器。

根據輸入訊號

根據施加的輸入訊號的大小,放大器可以分為小訊號放大器和大訊號放大器。

小訊號放大器 - 當輸入訊號非常微弱,以至於產生的集電極電流波動相對於其靜態值很小時,該放大器稱為小訊號放大器。

大訊號放大器 - 當集電極電流波動很大,即超過特性的線性部分時,該放大器稱為大訊號放大器。

根據頻率範圍

根據所用訊號的頻率範圍,放大器可以分為音訊放大器和射頻放大器。

音訊放大器 - 放大位於音訊頻率範圍(即20Hz至20KHz頻率範圍)內的訊號的放大器電路稱為音訊放大器。

功率放大器 - 放大位於非常高頻率範圍內的訊號的放大器電路稱為功率放大器。

根據偏置條件

根據其工作模式,放大器可以分為A類、B類和C類放大器。

A類放大器 - A類功率放大器的偏置條件使得在施加整個交流訊號期間集電極電流都流過。

B類放大器 - B類功率放大器的偏置條件使得在施加輸入交流訊號的半個週期期間集電極電流都流過。

C類放大器 - C類功率放大器的偏置條件使得在施加輸入交流訊號的不到半個週期期間集電極電流都流過。

AB類放大器 - AB類功率放大器是透過將A類和B類組合而成,以兼具兩者的優勢並最大程度地減少其問題。

根據耦合方式

根據將一個級耦合到另一個級的方法,放大器可以分為RC耦合、變壓器耦合和直耦放大器。

RC耦合放大器 - 使用電阻和電容(RC)組合耦合到下一級的多級放大器電路可以稱為RC耦合放大器。

變壓器耦合放大器 - 使用變壓器耦合到下一級的多級放大器電路可以稱為變壓器耦合放大器。

直耦放大器 - 直接耦合到下一級的多級放大器電路可以稱為直耦放大器。

根據電晶體組態

根據電晶體組態的型別,放大器可以分為共射極(CE)、共基極(CB)和共集電極(CC)放大器。

CE放大器 - 使用CE組態電晶體組合形成的放大器電路稱為CE放大器。

CB放大器 - 使用CB組態電晶體組合形成的放大器電路稱為CB放大器。

CC放大器 - 使用CC組態電晶體組合形成的放大器電路稱為CC放大器。

基於組態

任何電晶體放大器都使用電晶體來放大訊號,並且電晶體以三種配置之一連線。對於放大器,最好具有高輸入阻抗,以避免多級電路中的負載效應,並具有較低的輸出阻抗,以便向負載提供最大輸出。電壓增益和功率增益也應該很高,以產生更好的輸出。

現在讓我們研究不同的配置,以瞭解哪種配置更適合電晶體作為放大器工作。

共基放大器

使用共基配置的電晶體組合形成的放大器電路稱為共基放大器。

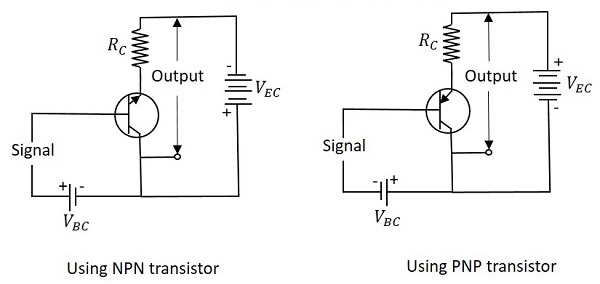

結構

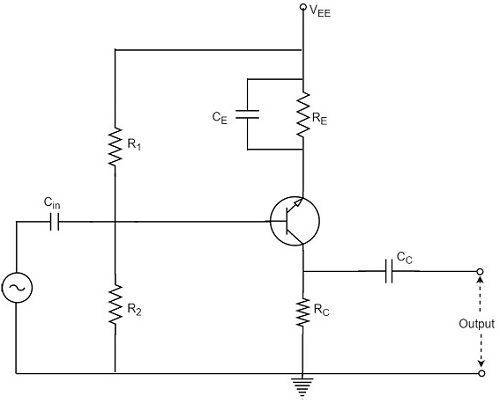

如下所示,使用NPN電晶體的共基放大器電路,輸入訊號施加在發射極-基極結上,輸出訊號從集電極-基極結取出。

發射極-基極結由VEE正向偏置,集電極-基極結由VCC反向偏置。透過電阻Re和Rc調整工作點。因此,Ic、Ib和Icb的值由VCC、VEE、Re和Rc決定。

工作原理

當沒有輸入時,形成靜止狀態,並且沒有輸出。由於Vbe相對於地為負,因此對於輸入訊號的正半周,正向偏置減小。結果,基極電流IB也減小。

下圖顯示了帶有自偏置電路的共基放大器。

眾所周知,

$$I_C \cong I_E \cong \beta I_B$$

集電極電流和發射極電流都減小。

RC上的壓降為

$$V_C = I_C R_C$$

此VC也減小。

由於ICRC減小,VCB增大。這是因為,

$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

因此,產生了正半周輸出。

在共基配置中,正輸入產生正輸出,因此輸入和輸出同相。因此,在共基放大器中,輸入和輸出之間沒有相位反轉。

如果將共基配置用於放大,則它具有低輸入阻抗和高輸出阻抗。與共射配置相比,電壓增益也較低。因此,共基放大器用於高頻應用。

共射放大器

使用共射配置的電晶體組合形成的放大器電路稱為共射放大器。

結構

如下所示,使用NPN電晶體的共射放大器電路,輸入訊號施加在發射極-基極結上,輸出訊號從集電極-基極結取出。

發射極-基極結由VEE正向偏置,集電極-基極結由VCC反向偏置。透過電阻Re和Rc調整工作點。因此,Ic、Ib和Icb的值由VCC、VEE、Re和Rc決定。

工作原理

當沒有輸入時,形成靜止狀態,並且沒有輸出。當施加訊號的正半周時,基極與發射極之間的電壓Vbe增大,因為它相對於地已經為正。

隨著正向偏置的增大,基極電流也相應地增大。由於IC = βIB,集電極電流也增大。

以下電路圖顯示了帶有自偏置電路的共射放大器。

當集電極電流流過RC時,壓降增大。

$$V_C = I_C R_C$$

結果,集電極與發射極之間的電壓減小。因為,

$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

因此,放大後的電壓出現在RC上。

因此,在共射放大器中,由於正向訊號顯示為負向訊號,因此可以理解輸入和輸出之間存在180o的相移。

共射放大器具有高輸入阻抗,輸出阻抗低於共基放大器。共射放大器的電壓增益和功率增益也較高,因此它主要用於音訊放大器。

共集放大器

使用共集配置的電晶體組合形成的放大器電路稱為共集放大器。

結構

如下所示,使用NPN電晶體的共集放大器電路,輸入訊號施加在基極-集電極結上,輸出訊號從發射極-集電極結取出。

發射極-基極結由VEE正向偏置,集電極-基極結由VCC反向偏置。透過Rb和Re調整Ib和Ie的Q值。

工作原理

當沒有輸入時,形成靜止狀態,並且沒有輸出。當施加訊號的正半周時,正向偏置增大,因為Vbe相對於集電極或地為正。由此,基極電流IB和集電極電流IC增大。

以下電路圖顯示了帶有自偏置電路的共集放大器。

因此,Re上的壓降,即輸出電壓增大。結果,獲得正半周。由於輸入和輸出同相,因此沒有相位反轉。

如果將共集配置用於放大,儘管共集放大器比共射放大器具有更好的輸入阻抗和更低的輸出阻抗,但共集放大器的電壓增益非常小,這將其應用限制在阻抗匹配。

共基、共射和共集放大器的比較

讓我們比較共基、共射和共集放大器的特性細節。

| 特性 | 共射 | 共基 | 共集 |

|---|---|---|---|

| 輸入電阻 | 低(1K至2K) | 非常低(30-150 Ω) | 高(20-500 KΩ) |

| 輸出電阻 | 大(≈ 50 K) | 高(≈ 500 K) | 低(50-1000 KΩ) |

| 電流增益 | β 高 | α < 1 | 高(1 + β) |

| 電壓增益 | 高(≈ 1500) | 高(≈ 1500) | 小於一 |

| 功率增益 | 高(≈ 10,000) | 高(≈ 7500) | 低(250-500) |

| 輸入和輸出之間的相位 | 反相 | 同相 | 同相 |

由於相容性和特性,共射配置主要用於放大器電路。

多級電晶體放大器

在實際應用中,單級放大器的輸出通常不足,即使它是電壓或功率放大器。因此,它們被多級電晶體放大器取代。

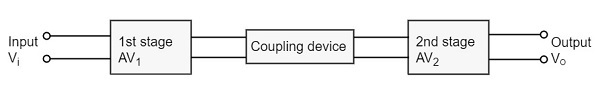

在多級放大器中,第一級的輸出透過耦合器件耦合到下一級的輸入。這些耦合器件通常可以是電容器或變壓器。使用耦合器件連線兩個放大器級這一過程可以稱為級聯。

下圖顯示了級聯連線的兩級放大器。

總增益是各個級電壓增益的乘積。

$$A_V = A_{V1} \times A_{V2} = \frac{V_2}{V_1} \times \frac{V_0}{V_2} = \frac{V_0}{V_1}$$

其中AV = 總增益,AV1 = 第1級的電壓增益,AV2 = 第2級的電壓增益。

如果有n級,則這n級的電壓增益的乘積將是該多級放大器電路的總增益。

耦合器件的目的

耦合器件的基本目的是

將交流訊號從一級輸出傳輸到下一級的輸入。

阻止直流訊號從一級輸出傳遞到下一級的輸入,這意味著隔離直流條件。

耦合型別

使用耦合器件級聯連線一個放大器級與另一個放大器級,形成多級放大器電路。有四種基本的耦合方法,使用這些耦合器件,如電阻、電容、變壓器等。讓我們瞭解一下它們。

電阻-電容耦合

這是最常用的耦合方法,由簡單的電阻-電容組合形成。這裡使用的主要耦合元件是允許交流訊號並阻止直流訊號的電容器。

耦合電容將交流訊號從一級輸出傳遞到下一級的輸入。同時阻止直流偏置電壓的直流分量影響下一級。讓我們在接下來的章節中詳細瞭解這種耦合方法。

阻抗耦合

使用電感和電容作為耦合元件的耦合網路可以稱為阻抗耦合網路。

在這種阻抗耦合方法中,耦合線圈的阻抗取決於其電感和訊號頻率,即jwL。這種方法不太流行,很少使用。

變壓器耦合

使用變壓器作為耦合器件的耦合方法可以稱為變壓器耦合。這種耦合方法不使用電容器,因為變壓器本身將交流分量直接傳遞到第二級的基極。

變壓器的次級繞組提供基極返回路徑,因此不需要基極電阻。這種耦合以其效率和阻抗匹配而聞名,因此它被廣泛使用。

直流耦合

如果前一個放大器級直接連線到下一個放大器級,則稱為直流耦合。各個放大器級的偏置條件經過精心設計,以便可以在沒有直流隔離的情況下直接連線各級。

當負載與有源電路元件的輸出端串聯連線時,通常使用直流耦合方法。例如,耳機、揚聲器等。

電容器在放大器中的作用

除了耦合目的之外,還有其他一些目的需要在放大器中專門使用一些電容器。為了理解這一點,讓我們瞭解一下電容器在放大器中的作用。

輸入電容Cin

放大器初始級存在的輸入電容Cin將交流訊號耦合到電晶體的基極。如果不存在此電容Cin,則訊號源將與電阻R2並聯,並且電晶體基極的偏置電壓將發生變化。

因此,Cin允許交流訊號從訊號源流入輸入電路,而不會影響偏置條件。

發射極旁路電容Ce

發射極旁路電容Ce與發射極電阻並聯連線。它為放大的交流訊號提供低阻抗路徑。

在沒有此電容的情況下,RE上產生的電壓將反饋到輸入側,從而降低輸出電壓。因此,在Ce存在的情況下,放大的交流訊號將透過它。

耦合電容CC

電容CC是耦合電容,它連線兩個級並防止級之間發生直流乾擾,並控制工作點不發生偏移。這也被稱為隔直電容,因為它不允許直流電壓透過它。

在沒有此電容的情況下,RC將與下一級的偏置網路的電阻R1並聯,從而改變下一級的偏置條件。

放大器考慮因素

對於放大器電路,放大器的總增益是一個重要的考慮因素。為了獲得最大電壓增益,讓我們找到最適合級聯的電晶體配置。

共集放大器

- 它的電壓增益小於1。

- 它不適合中間級。

共基放大器

- 它的電壓增益小於1。

- 因此不適合級聯。

共射放大器

- 它的電壓增益大於1。

- 透過級聯進一步提高電壓增益。

共射放大器的特性使得這種配置非常適合在放大器電路中進行級聯。因此,大多數放大器電路都使用共射配置。

在本教程的後續章節中,我們將解釋耦合放大器的型別。

RC耦合放大器

電阻-電容耦合,簡稱RC耦合。這是放大器中最常用的耦合技術。

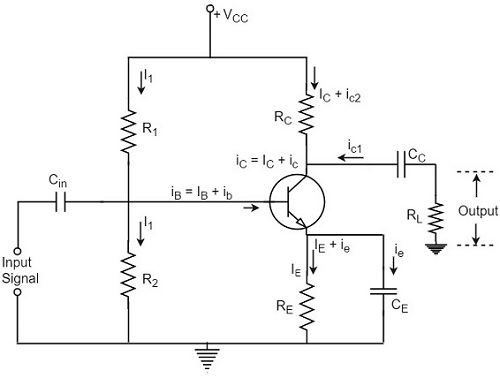

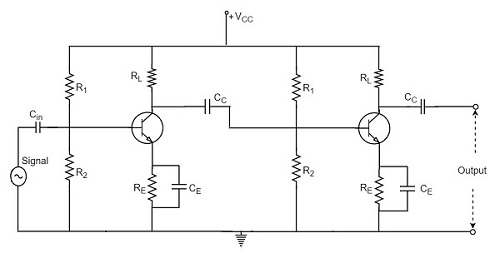

兩級RC耦合放大器的結構

兩級RC耦合電晶體放大器電路的結構細節如下。兩級放大器電路有兩個電晶體,以共射極配置連線,並使用一個公共電源VCC。分壓網路R1和R2以及電阻Re構成偏置和穩定網路。發射極旁路電容Ce為訊號提供低阻抗路徑。

電阻RL用作負載阻抗。放大器初始級存在的輸入電容Cin將交流訊號耦合到電晶體的基極。電容CC是連線兩級的耦合電容,它可以防止級間直流乾擾並控制工作點的偏移。下圖顯示了RC耦合放大器的電路圖。

RC耦合放大器的操作

當交流輸入訊號施加到第一個電晶體的基極時,它會被放大並出現在集電極負載RL上,然後透過耦合電容CC傳遞到下一級。這成為下一級的輸入,其放大的輸出再次出現在其集電極負載上。因此,訊號在級聯動作中被放大。

這裡需要注意的重要一點是,總增益小於各級增益的乘積。這是因為,當第二級跟隨第一級時,由於第二級的輸入電阻的並聯效應,第一級的**有效負載電阻**減小。因此,在多級放大器中,只有最後一級的增益保持不變。

由於我們這裡考慮的是兩級放大器,因此輸出相位與輸入相位相同。因為兩級共射極配置的放大器電路進行了兩次相位反轉。

RC耦合放大器的頻率響應

頻率響應曲線是一個圖表,表示電壓增益與頻率的關係。RC耦合放大器的頻率響應如下圖所示。

從上圖可以看出,對於低於50Hz的頻率和高於20KHz的頻率,頻率滾降或減小。而50Hz到20KHz頻率範圍內的電壓增益是恆定的。

我們知道,

$$X_C = \frac{1}{2 \pi f_c}$$

這意味著電容抗與頻率成反比。

在低頻(即低於50 Hz)

電容抗與頻率成反比。在低頻下,電抗相當高。輸入電容Cin和耦合電容CC的電抗非常高,以至於只有少量輸入訊號被允許透過。發射極旁路電容CE的電抗在低頻時也很高。因此,它不能有效地旁路發射極電阻。由於所有這些因素,電壓增益在低頻下滾降。

在高頻(即高於20 KHz)

再次考慮同一點,我們知道電容抗在高頻下較低。因此,電容在高頻下表現為短路。由於此原因,下一級的負載效應增加,這降低了電壓增益。同時,隨著發射極二極體的電容減小,它會增加電晶體的基極電流,從而導致電流增益(β)降低。因此,電壓增益在高頻下滾降。

在中頻(即50 Hz至20 KHz)

電容的電壓增益在此頻率範圍內保持恆定,如圖所示。如果頻率增加,電容CC的電抗減小,這趨於增加增益。但是,這種較低的電容電抗會增加下一級的負載效應,從而導致增益降低。

由於這兩個因素,增益保持恆定。

RC耦合放大器的優點

以下是RC耦合放大器的優點。

RC放大器的頻率響應在較寬的頻率範圍內提供恆定的增益,因此最適合音訊應用。

電路簡單且成本較低,因為它採用電阻和電容,這些元件價格便宜。

隨著技術的進步,它變得更加緊湊。

RC耦合放大器的缺點

以下是RC耦合放大器的缺點。

由於有效負載電阻,電壓增益和功率增益較低。

它們隨著時間的推移會變得嘈雜。

由於阻抗匹配不良,功率傳輸會降低。

RC耦合放大器的應用

以下是RC耦合放大器的應用。

它們在較寬的頻率範圍內具有出色的音訊保真度。

廣泛用作電壓放大器

由於阻抗匹配不良,RC耦合很少用於最終級。

變壓器耦合放大器

我們觀察到RC耦合放大器的主要缺點是有效負載電阻降低了。這是因為,放大器的輸入阻抗低,而輸出阻抗高。

當它們耦合以構成多級放大器時,一級的高輸出阻抗與下一級的低輸入阻抗並聯。因此,有效負載電阻降低。這個問題可以透過**變壓器耦合放大器**克服。

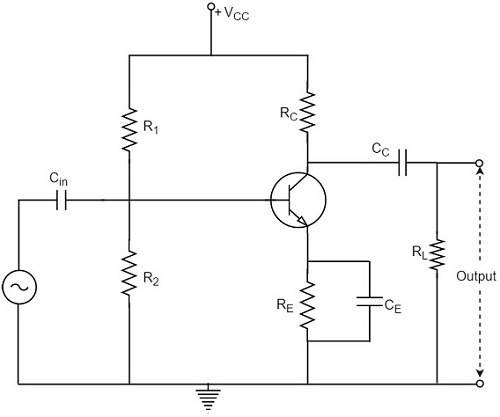

在變壓器耦合放大器中,放大器的級使用變壓器耦合。讓我們深入瞭解變壓器耦合放大器的結構和操作細節。

變壓器耦合放大器的結構

放大器電路中,前一級使用耦合變壓器連線到下一級,稱為變壓器耦合放大器。

耦合變壓器T1用於將第一級的輸出饋送到第二級的輸入。集電極負載被變壓器初級繞組取代。次級繞組連線在分壓器和第二級基極之間,為第二級提供輸入。在變壓器耦合放大器電路中,使用變壓器而不是像RC耦合放大器那樣的耦合電容來耦合任何兩個級。

下圖顯示了變壓器耦合放大器的電路圖。

分壓網路R1和R2以及電阻Re共同構成偏置和穩定網路。發射極旁路電容Ce為訊號提供低阻抗路徑。電阻RL用作負載阻抗。放大器初始級存在的輸入電容Cin將交流訊號耦合到電晶體的基極。電容CC是連線兩級的耦合電容,它可以防止級間直流乾擾並控制工作點的偏移。

變壓器耦合放大器的操作

當交流訊號施加到第一個電晶體基極的輸入端時,它會被電晶體放大,並出現在連線變壓器初級的集電極上。

用作此電路中耦合器件的變壓器具有阻抗變換的特性,這意味著一個級的低電阻(或負載)可以反射為前一級的高負載電阻。因此,初級上的電壓根據變壓器次級繞組的匝數比進行傳輸。

這種變壓器耦合在放大器的級之間提供了良好的阻抗匹配。變壓器耦合放大器通常用於功率放大。

變壓器耦合放大器的頻率響應

下圖顯示了變壓器耦合放大器的頻率響應。放大器的增益僅在較小的頻率範圍內恆定。輸出電壓等於集電極電流乘以初級的電抗。

在低頻下,初級的電抗開始下降,導致增益降低。在高頻下,繞組之間的電容充當旁路電容器,以降低輸出電壓並因此降低增益。

因此,音訊訊號的放大將不成比例,並且還會引入一些失真,這稱為**頻率失真**。

變壓器耦合放大器的優點

以下是變壓器耦合放大器的優點:

- 提供了極佳的阻抗匹配。

- 獲得的增益更高。

- 集電極和基極電阻不會有功率損耗。

- 操作效率高。

變壓器耦合放大器的缺點

以下是變壓器耦合放大器的缺點:

儘管增益很高,但它隨頻率變化很大。因此頻率響應較差。

頻率失真較高。

變壓器容易產生嗡嗡聲。

變壓器體積龐大且成本高。

應用

以下是變壓器耦合放大器的應用:

- 主要用於阻抗匹配。

- 用於功率放大。

- 用於需要最大功率傳輸的應用。

直耦放大器

另一種耦合放大器是直耦放大器,它特別用於放大較低的頻率,例如放大光電電流或熱電偶電流等。

直耦放大器

由於沒有使用耦合器件,因此放大器級的耦合是直接進行的,因此稱為**直耦放大器**。

結構

下圖顯示了三級直耦電晶體放大器。第一級電晶體T1的輸出連線到第二級電晶體T2的輸入。

第一級的電晶體將是NPN電晶體,而下一級的電晶體將是PNP電晶體,依此類推。這是因為,一個電晶體的變化趨於抵消另一個電晶體的變化。一個電晶體的集電極電流上升和β的變化被另一個電晶體的下降所抵消。

工作原理

當輸入訊號施加到電晶體T1的基極時,由於電晶體作用,它會被放大,放大的輸出出現在電晶體T1的集電極電阻Rc上。此輸出被施加到電晶體T2的基極,它進一步放大訊號。透過這種方式,訊號在直耦放大器電路中被放大。

優點

直耦放大器的優點如下。

由於電阻使用最少,因此電路佈置簡單。

由於沒有昂貴的耦合器件,因此電路成本低。

缺點

直耦放大器的缺點如下。

- 它不能用於放大高頻。

- 由於溫度變化,工作點會發生偏移。

應用

直耦放大器的應用如下。

- 低頻放大。

- 低電流放大。

比較

讓我們嘗試比較迄今為止討論的不同型別耦合方法的特性。

| 序號 | 特性 | RC耦合 | 變壓器耦合 | 直流耦合 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 頻率響應 | 音訊頻率範圍內表現出色 | 差 | 最佳 |

| 2 | 成本 | 低 | 高 | 最低 |

| 3 | 空間和重量 | 低 | 高 | 最低 |

| 4 | 阻抗匹配 | 不好 | 優秀 | 良好 |

| 5 | 用途 | 用於電壓放大 | 用於功率放大 | 用於放大極低頻率 |

功率放大器

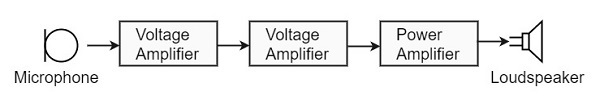

在實踐中,任何放大器都由幾個放大級組成。如果我們考慮音訊放大,它有幾個放大級,具體取決於我們的需求。

功率放大器

音訊訊號轉換為電訊號後,會進行多次電壓放大,之後在揚聲器級之前進行放大訊號的功率放大。下圖清楚地顯示了這一點。

電壓放大器提高訊號的電壓電平,而功率放大器則提高訊號的功率電平。除了提高功率電平外,還可以說功率放大器是一種將直流電轉換為交流電的器件,其動作受輸入訊號控制。

直流功率根據以下關係分配:

直流輸入功率 = 交流輸出功率 + 損耗

功率電晶體

對於這種功率放大,普通的電晶體無法勝任。專門用於功率放大的電晶體稱為**功率電晶體**。

功率電晶體與其他電晶體在以下幾個方面有所不同。

尺寸更大,以便處理大功率。

電晶體的集電極區域做得很大,並在集電極-基極結處放置散熱器,以最大程度地減少產生的熱量。

功率電晶體的發射極和基極區域摻雜濃度很高。

由於輸入電阻低,因此需要低輸入功率。

因此,電壓放大和功率放大之間存在很大差異。因此,讓我們現在嘗試深入瞭解細節,以瞭解電壓放大器和功率放大器之間的區別。

電壓放大器和功率放大器之間的區別

讓我們嘗試區分電壓放大器和功率放大器。

電壓放大器

電壓放大器的功能是提高訊號的電壓電平。電壓放大器旨在實現最大電壓放大。

放大器的電壓增益由下式給出

$$A_v = \beta \left (\frac{R_c}{R_{in}} \right )$$

電壓放大器的特性如下:

電晶體的基極應很薄,因此β的值應大於100。

與集電極負載RC相比,輸入電阻Rin的電阻應較低。

集電極負載RC應相對較高。為了允許高集電極負載,電壓放大器始終在低集電極電流下工作。

電壓放大器用於小訊號電壓。

功率放大器

功率放大器的功能是提高輸入訊號的功率電平。它需要提供大量功率,並且必須處理大電流。

功率放大器的特性如下:

電晶體的基極加厚以處理大電流。β的值很高(β > 100)。

電晶體的尺寸做得更大,以便耗散在電晶體工作期間產生的更多熱量。

使用變壓器耦合進行阻抗匹配。

集電極電阻降低。

電壓放大器和功率放大器之間的比較如下表所示。

| 序號 | 特性 | 電壓放大器 | 功率放大器 |

|---|---|---|---|

| 1 | β | 高(>100) | 低(5至20) |

| 2 | RC | 高(4-10 KΩ) | 低(5至20 Ω) |

| 3 | 耦合 | 通常為RC耦合 | 始終為變壓器耦合 |

| 4 | 輸入電壓 | 低(幾毫伏) | 高(2-4伏) |

| 5 | 集電極電流 | 低(≈ 1毫安) | 高(> 100毫安) |

| 6 | 輸出功率 | 低 | 高 |

| 7 | 輸出阻抗 | 高(≈ 12 K Ω) | 低(200 Ω) |

功率放大器的分類

功率放大器放大訊號的功率電平。這種放大在音訊應用的最後階段完成。與射頻相關的應用採用射頻功率放大器。但是,電晶體的**工作點**在確定放大器的效率方面起著非常重要的作用。**主要分類**是根據這種工作模式進行的。

分類是根據它們的頻率以及它們的工作模式進行的。

基於頻率的分類

功率放大器根據它們處理的頻率分為兩類。它們如下。

**音訊功率放大器** - 音訊功率放大器提高具有音訊頻率範圍(20 Hz至20 KHz)的訊號的功率電平。它們也稱為**小訊號功率放大器**。

**射頻功率放大器** - 射頻功率放大器或調諧功率放大器提高具有射頻範圍(3 KHz至300 GHz)的訊號的功率電平。它們也稱為**大訊號功率放大器**。

基於工作模式的分類

根據工作模式,即集電極電流流過的輸入週期的一部分,功率放大器可以分類如下。

**A類功率放大器** - 當集電極電流在訊號的整個週期內始終流動時,功率放大器稱為**A類功率放大器**。

**B類功率放大器** - 當集電極電流僅在輸入訊號的正半週期內流動時,功率放大器稱為**B類功率放大器**。

**C類功率放大器** - 當集電極電流在輸入訊號的不到半個週期內流動時,功率放大器稱為**C類功率放大器**。

如果我們結合A類和B類放大器的優點,則會形成另一種稱為AB類放大器的放大器。

在詳細介紹這些放大器之前,讓我們先了解一下確定放大器效率時必須考慮的重要術語。

考慮效能的術語

功率放大器的主要目標是獲得最大的輸出功率。為了實現這一點,必須考慮的重要因素是集電極效率、功率耗散能力和失真。讓我們詳細瞭解一下。

集電極效率

這解釋了放大器將直流電轉換為交流電的效率如何。當直流電源由電池提供但沒有輸入交流訊號時,在這種情況下觀察到的集電極輸出稱為**集電極效率**。

集電極效率定義為

$$\eta = \frac{平均交流輸出功率}{平均直流輸入功率到電晶體}$$

例如,如果電池提供15W,交流輸出功率為3W。那麼電晶體效率將為20%。

功率放大器的主要目標是獲得最大的集電極效率。因此,集電極效率值越高,放大器的效率就越高。

功率耗散能力

每個電晶體在其工作期間都會發熱。由於功率電晶體處理大電流,因此會產生更多的熱量。這種熱量會增加電晶體的溫度,從而改變電晶體的工作點。

因此,為了保持工作點的穩定性,必須將電晶體的溫度保持在允許的範圍內。為此,必須耗散產生的熱量。這種能力稱為功率耗散能力。

**功率耗散能力**可以定義為功率電晶體耗散其內部產生的熱量的能力。為了耗散功率電晶體中產生的熱量,會使用稱為散熱器的金屬外殼。

失真

電晶體是非線性器件。與輸入相比,輸出會出現一些變化。在電壓放大器中,這個問題並不突出,因為使用的是小電流。但在功率放大器中,由於使用的是大電流,因此肯定會出現失真問題。

**失真**定義為放大器輸出波形與輸入波形形狀的變化。失真較小的放大器會產生更好的輸出,因此被認為是高效的。

A類功率放大器

我們已經瞭解了電晶體偏置的細節,這對電晶體作為放大器的工作非常重要。因此,為了實現保真的放大,必須對電晶體進行偏置,使其線上性區域工作。

A類功率放大器是指輸出電流在交流輸入電源的整個週期內流動的放大器。因此,輸入處的完整訊號將在輸出端被放大。下圖顯示了A類功率放大器的電路圖。

從上圖可以看出,集電極處有一個變壓器作為負載。使用變壓器可以實現阻抗匹配,從而將最大功率傳輸到負載(例如揚聲器)。

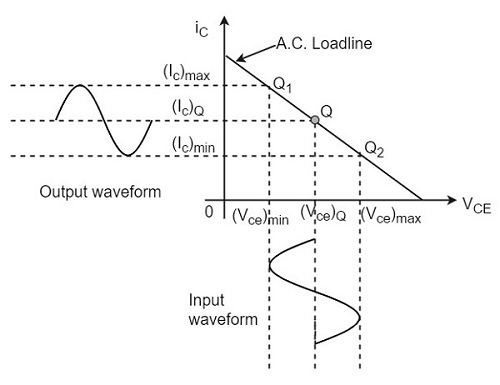

該放大器的工作點位於線性區域。它的選擇是為了使電流在整個交流輸入週期內流動。下圖說明了工作點的選擇。

上圖顯示了帶有工作點Q的輸出特性。這裡(Ic)Q和(Vce)Q分別表示無訊號時的集電極電流和集電極與發射極之間的電壓。當施加訊號時,Q點移動到Q1和Q2。輸出電流增加到(Ic)max並減少到(Ic)min。類似地,集電極-發射極電壓增加到(Vce)max並減少到(Vce)min。

集電極電源Vcc提供的直流功率由下式給出

$$P_{in} = 電壓 \times 電流 = V_{CC}(I_C)_Q$$

此功率用於以下兩個部分:

- 集電極負載中以熱量形式耗散的功率由下式給出

$$P_{RC} = (電流)^2 \times 電阻 = (I_C)^2_Q R_C$$

- 提供給電晶體的功率由下式給出

$$P_{tr} = P_{in} - P_{RC} = V_{CC} - (I_C)^2_Q R_C$$

當施加訊號時,提供給電晶體的功率用於以下兩個部分:

負載電阻RC上產生的交流功率,構成交流功率輸出。

$$(P_O)_{ac} = I^2 R_C = \frac{V^2}{R_C} = \left ( \frac{V_m}{\sqrt{2}}\right )^2 \frac{1}{R_C} = \frac{V_m^2}{2R_C}$$

其中I是負載交流輸出電流的有效值,V是交流電壓的有效值,Vm是V的最大值。

電晶體(集電極區域)以熱量形式耗散的直流功率,即(PC)dc

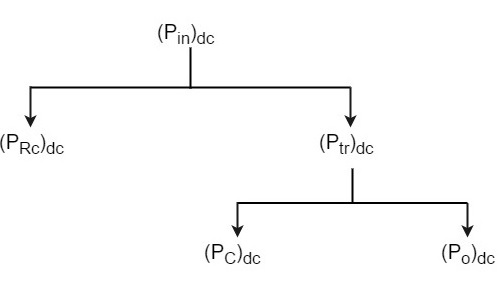

我們在下圖中表示了整個功率流。

這種A類功率放大器可以放大小訊號併產生最少的失真,輸出將是輸入訊號的精確複製,並具有增強的強度。

現在讓我們嘗試推匯出一些表示式來表示效率。

總效率

放大器電路的總效率由下式給出

$$(\eta)_{overall} = \frac{交流功率傳遞到負載}{直流電源提供的總功率}$$

$$= \frac{(P_O)_{ac}}{(P_{in})_{dc}}$$

集電極效率

電晶體的集電極效率定義為

$$(\eta)_{collector} = \frac{交流功率輸出平均值}{電晶體直流功率輸入平均值}$$

$$= \frac{(P_O)_{ac}}{(P_{tr})_{dc}}$$

總效率表示式

$$(P_O)_{ac} = V_{rms} \times I_{rms}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left [ \frac{(V_{ce})_{max} - (V_{ce})_{min}}{2} \right ] \times \frac{1}{\sqrt{2}} \left [ \frac{(I_C)_{max} - (I_C)_{min}}{2}\right ]$$

$$= \frac{[(V_{ce})_{max} - (V_{ce})_{min}] \times [(I_C)_{max} - (I_C)_{min}]}{8}$$

因此

$$(\eta)_{overall} = \frac{[(V_{ce})_{max} - (V_{ce})_{min}] \times [(I_C)_{max} - (I_C)_{min}]}{8 \times V_{CC} (I_C)_Q}$$

A類放大器的優點

A類功率放大器的優點如下:

- 電流在整個輸入週期內流動

- 它可以放大小訊號

- 輸出與輸入相同

- 沒有失真

A類放大器的缺點

A類功率放大器的優點如下:

- 輸出功率低

- 集電極效率低

變壓器耦合A類功率放大器

前面章節討論的A類功率放大器是一種電路,其中輸出電流在交流輸入電源的整個週期內流動。我們還了解了它的缺點,例如輸出功率和效率低。為了最大程度地減少這些影響,引入了變壓器耦合A類功率放大器。

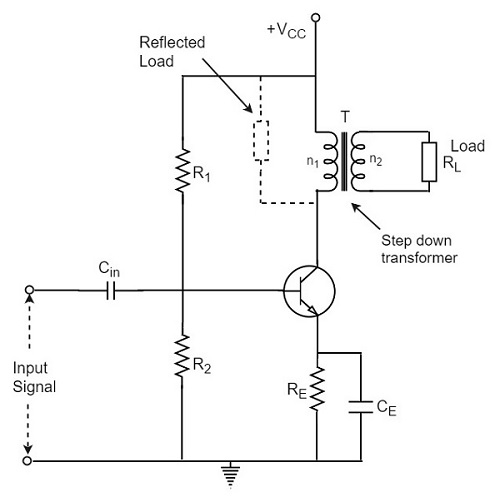

A類功率放大器的構造可以透過下圖理解。這類似於普通的放大器電路,但在集電極負載中連線了一個變壓器。

這裡R1和R2提供分壓器配置。電阻Re提供穩定性,Ce是旁路電容,Re用於防止交流電壓。這裡使用的變壓器是降壓變壓器。

變壓器的高阻抗初級繞組連線到高阻抗集電極電路。低阻抗次級繞組連線到負載(通常是揚聲器)。

變壓器作用

集電極電路中使用的變壓器用於阻抗匹配。RL是連線在變壓器次級繞組上的負載。RL’是變壓器初級繞組中的反射負載。

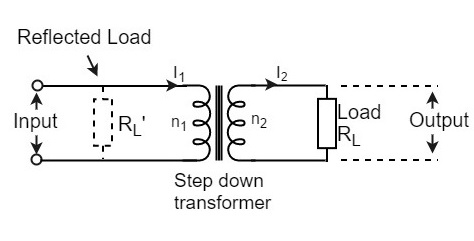

初級繞組的匝數為n1,次級繞組的匝數為n2。設V1和V2分別為初級和次級電壓,I1和I2分別為初級和次級電流。下圖清楚地顯示了變壓器。

我們知道

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}\: 和\: \frac{I_1}{I_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

或者

$$V_1 = \frac{n_1}{n_2}V_2 \: 和\: I_1 = \frac{n_1}{n_2}I_2$$

因此

$$\frac{V_1}{I_1} = \left ( \frac{n_1}{n_2} \right )^2 \frac{V_2}{I_2}$$

但V1/I1 = RL’ = 有效輸入電阻

和V2/I2 = RL = 有效輸出電阻

因此,

$$R_L’ = \left ( \frac{n_1}{n_2}\right )^2 R_L = n^2 R_L$$

其中

$$n = \frac{初級繞組匝數}{次級繞組匝數} = \frac{n_1}{n_2}$$

可以透過在降壓變壓器中選擇合適的匝數比來匹配功率放大器。

電路工作原理

如果由於訊號引起的集電極電流的峰值等於零訊號集電極電流,則獲得最大的交流功率輸出。因此,為了實現完全放大,工作點應位於負載線的中心。

當施加訊號時,工作點顯然會發生變化。集電極電壓與集電極電流反相變化。集電極電壓的變化出現在變壓器的初級繞組上。

電路分析

假設初級繞組的功率損耗可以忽略不計,因為其電阻非常小。

直流條件下的輸入功率將為

$$(P_{in})_{dc} = (P_{tr})_{dc} = V_{CC} \times (I_C)_Q$$

在A類放大器的最大容量下,電壓從(Vce)max擺動到零,電流從(Ic)max擺動到零。

因此

$$V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left [\frac{(V_{ce})_{max} - (V_{ce})_{min}}{2} \right ] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \frac{(V_{ce})_{max}}{2}\right ] = \frac{2V_{CC}}{2\sqrt{2}} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}}$$

$$I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left [\frac{(I_C)_{max} - (I_C)_{min}}{2} \right ] = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \frac{(I_C)_{max}}{2}\right ] = \frac{2(I_C)_Q}{2\sqrt{2}} = \frac{(I_C)_Q}{\sqrt{2}}$$

因此,

$$(P_O)_{ac} = V_{rms} \times I_{rms} = \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} \times \frac{(I_C)_Q}{\sqrt{2}} = \frac{V_{CC} \times (I_C)_Q}{2}$$

因此,

集電極效率 = $\frac{(P_O)_{ac}}{(P_{tr})_{dc}}$

或者,

$$(\eta)_{collector} = \frac{V_{CC} \times (I_C)_Q}{2 \times V_{CC} \times (I_C)_Q} = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \times 100 = 50\%$$

A類功率放大器的效率接近30%,而透過使用變壓器耦合A類功率放大器,其效率提高到了50%。

優點

變壓器耦合A類功率放大器的優點如下。

- 基極或集電極電阻中沒有訊號功率損耗。

- 實現了出色的阻抗匹配。

- 增益高。

- 提供直流隔離。

缺點

變壓器耦合A類功率放大器的缺點如下。

- 低頻訊號的放大程度相對較低。

- 變壓器會引入嗡嗡聲噪聲。

- 變壓器體積龐大且成本高。

- 頻率響應差。

應用

變壓器耦合A類功率放大器的應用如下。

此電路的主要標準是阻抗匹配。

它們用作驅動放大器,有時也用作輸出放大器。

推輓A類功率放大器

到目前為止,我們已經看到了兩種型別的A類功率放大器。應該解決的主要問題是輸出功率和效率低。透過使用稱為推輓配置的組合電晶體對,可以獲得比A類放大器更大的輸出功率和效率。

在此電路中,我們在輸出級使用兩個互補電晶體,其中一個電晶體為NPN或N溝道型別,另一個電晶體為PNP或P溝道(互補)型別,並按順序連線,以便像推動一個電晶體導通和拉動另一個電晶體關斷同時進行。這種推輓配置可以在A類、B類、C類或AB類放大器中實現。

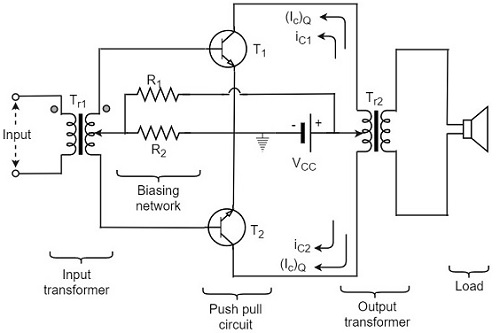

推輓A類功率放大器的構造

推輓配置中A類功率放大器電路的構造如下圖所示。這種佈置主要減少了單個電晶體放大器的傳輸特性的非線性帶來的諧波失真。

在推輓配置中,兩個相同的電晶體T1和T2的射極端子短路。輸入訊號透過變壓器Tr1施加到電晶體,該變壓器為兩個電晶體基極提供相反極性的訊號。兩個電晶體的集電極連線到輸出變壓器Tr2的初級繞組。兩個變壓器都中心抽頭。VCC電源透過輸出變壓器的初級繞組提供給兩個電晶體的集電極。

電阻R1和R2提供偏置配置。負載通常是揚聲器,連線在輸出變壓器的次級繞組上。輸出變壓器的匝數比選擇為使負載與電晶體的輸出阻抗良好匹配。因此,放大器向負載提供最大的功率。

電路工作原理

輸出從輸出變壓器Tr2採集。該變壓器Tr2的初級繞組實際上沒有直流分量透過。電晶體T1和T2的集電極連線到變壓器Tr2的初級繞組,以便它們的電流大小相等,並以相反的方向流過變壓器Tr2的初級繞組。

當施加交流輸入訊號時,電晶體T1的基極更正,而電晶體T2的基極更負。因此,電晶體T1的集電極電流ic1增大,而電晶體T2的集電極電流ic2減小。這些電流以相反的方向流過輸出變壓器初級繞組的兩半。此外,這些電流產生的磁通量方向也將相反。

因此,負載上的電壓將是感應電壓,其幅值將與集電極電流的差值成正比,即

$$(i_{c1} - i_{c2})$$

類似地,對於負輸入訊號,集電極電流ic2將大於ic1。在這種情況下,負載上產生的電壓再次由差值引起

$$(i_{c1} - i_{c2})$$

由於$i_{c2} > i_{c1}$

負載上感應電壓的極性將反轉。

$$i_{c1} - i_{c2} = i_{c1} + (-i_{c2})$$

為了更好地理解,讓我們考慮下圖。

整體執行結果是在輸出變壓器的次級產生交流電壓,因此交流功率被傳遞到負載。

可以理解,在輸入訊號的任何半個週期內,一個電晶體被驅動(或推)進入深導通狀態,而另一個電晶體則不導通(被拉出)。因此得名**推輓放大器**。推輓放大器中的諧波失真被最小化,使得所有偶次諧波都被消除。

優點

A類推輓放大器的優點如下

獲得高交流輸出。

輸出沒有偶次諧波。

紋波電壓的影響被平衡。這些紋波電壓由於濾波不足而存在於電源中。

缺點

A類推輓放大器的缺點如下

- 電晶體必須相同,才能產生相同的放大倍數。

- 變壓器需要中心抽頭。

- 變壓器體積龐大且成本高。

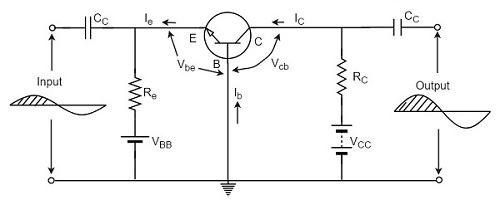

B類功率放大器

當集電極電流僅在輸入訊號的正半週期內流動時,功率放大器被稱為**B類功率放大器**。

B類工作

B類工作中電晶體的偏置方式使得在零訊號條件下,沒有集電極電流。**工作點**被選擇為集電極截止電壓。因此,當施加訊號時,**只有正半週期**在輸出端被放大。

下圖顯示了B類工作期間的輸入和輸出波形。

當施加訊號時,電路對於輸入訊號的正半週期被正向偏置,因此集電極電流流動。但在輸入訊號的負半週期,電路被反向偏置,集電極電流將不存在。因此,**只有正半週期**在輸出端被放大。

由於負半週期完全不存在,訊號失真將很大。此外,當施加的訊號增大時,功耗也會增大。但與A類功率放大器相比,輸出效率有所提高。

為了最大限度地減少缺點並實現低失真、高效率和高輸出功率,此B類放大器使用了推輓配置。

B類推輓放大器

儘管B類功率放大器的效率高於A類,因為只使用了輸入訊號的一個半週期,但失真度很高。此外,輸入功率沒有被完全利用。為了彌補這些問題,在B類放大器中引入了推輓配置。

結構

B類推輓功率放大器的電路由兩個相同的電晶體T1和T2組成,它們的基極連線到中心抽頭的輸入變壓器Tr1的次級。發射極短路,集電極透過輸出變壓器Tr2的初級接至VCC電源。

B類推輓放大器的電路佈置與A類推輓放大器相同,只是電晶體偏置於截止狀態,而不是使用偏置電阻。下圖詳細說明了B類推輓功率放大器的構造。

B類推輓放大器的電路工作原理如下。

工作原理

上圖所示的B類推輓放大器電路清楚地表明,兩個變壓器都是中心抽頭的。當沒有輸入訊號時,電晶體T1和T2處於截止狀態,因此沒有集電極電流流動。由於沒有從VCC汲取電流,所以沒有浪費功率。

當給出輸入訊號時,它被施加到輸入變壓器Tr1,該變壓器將訊號分成兩個彼此相位相差180o的訊號。這兩個訊號被送入兩個相同的電晶體T1和T2。對於正半週期,電晶體T1的基極變為正,集電極電流流動。同時,電晶體T2具有負半週期,這使電晶體T2進入截止狀態,因此沒有集電極電流流動。產生的波形如下圖所示。

對於下一個半週期,電晶體T1進入截止狀態,電晶體T2進入導通狀態,以貢獻輸出。因此,在兩個週期內,每個電晶體交替導通。輸出變壓器Tr3用於連線這兩個電流,產生幾乎無失真的輸出波形。

B類推輓放大器的功率效率

每個電晶體中的電流是半個正弦波的平均值。

對於半個正弦波,Idc由下式給出

$$I_{dc} = \frac{(I_C)_{max}}{\pi}$$

因此,

$$(p_{in})_{dc} = 2 \times \left [ \frac{(I_C)_{max}}{\pi} \times V_{CC} \right ]$$

這裡引入因子2是因為推輓放大器中有兩個電晶體。

集電極電流的有效值 = $(I_C)_{max}/ \sqrt{2}$

輸出電壓的有效值 = $V_{CC} / \sqrt{2}$

在最大功率的理想條件下

因此,

$$(P_O)_{ac} = \frac{(I_C)_{max}}{\sqrt{2}} \times \frac{V_{CC}}{\sqrt{2}} = \frac{(I_C)_{max} \times V_{CC}}{2}$$

現在總的最大效率

$$\eta_{overall} = \frac{(P_O)_{ac}}{(P_{in})_{dc}}$$

$$= \frac{(I_C)_{max} \times V_{CC}}{2} \times \frac{\pi}{2 (I_C)_{max} \times V_{CC}}$$

$$= \frac{\pi}{4} = 0.785 = 78.5\%$$

集電極效率將相同。

因此,B類推輓放大器的效率比A類推輓放大器有所提高。

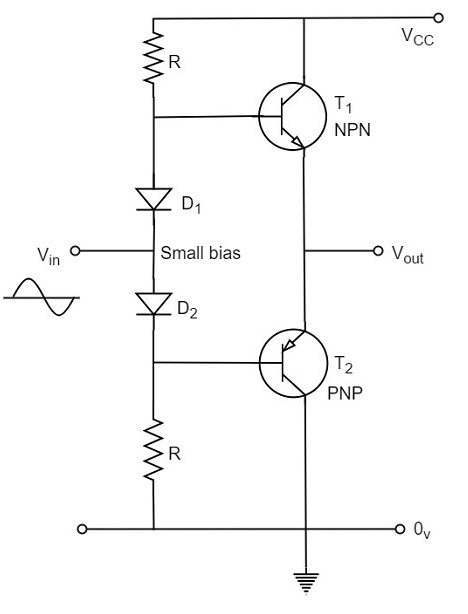

互補對稱推輓B類放大器

剛剛討論過的推輓放大器提高了效率,但中心抽頭變壓器的使用使電路變得笨重、重量大且成本高。為了使電路簡單並提高效率,可以使用互補電晶體,如下面的電路圖所示。

上述電路採用一個NPN電晶體和一個PNP電晶體,以推輓配置連線。當施加輸入訊號時,在輸入訊號的正半週期,NPN電晶體導通,PNP電晶體截止。在負半週期,NPN電晶體截止,PNP電晶體導通。

這樣,NPN電晶體在輸入的正半週期放大,而PNP電晶體在輸入的負半週期放大。由於電晶體彼此互補,但在B類推輓配置中對稱工作,因此該電路被稱為**互補對稱推輓B類放大器**。

優點

互補對稱推輓B類放大器的優點如下。

由於不需要中心抽頭變壓器,因此減輕了重量和降低了成本。

不需要相等且相反的輸入訊號電壓。

缺點

互補對稱推輓B類放大器的缺點如下。

很難找到一對具有相似特性的電晶體(NPN和PNP)。

我們需要正負電源電壓。

AB類和C類功率放大器

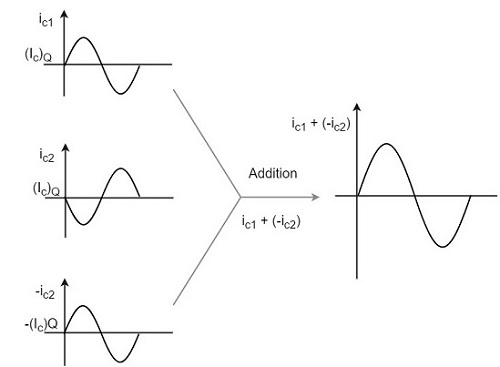

到目前為止討論的A類和B類放大器有一些侷限性。現在讓我們嘗試將這兩者結合起來,得到一個新的電路,該電路將同時具有A類和B類放大器的所有優點,而沒有它們的缺點。在此之前,讓我們也瞭解另一個重要的問題,稱為**交叉失真**,B類輸出會遇到這個問題。

交叉失真

在推輓配置中,兩個相同的電晶體一個接一個地進入導通狀態,產生的輸出將是兩者的組合。

當訊號在零電壓點從一個電晶體切換到另一個電晶體時,它會對輸出波形產生一定量的失真。對於電晶體,為了導通,基極發射極結必須超過0.7v,即截止電壓。電晶體從關斷狀態變為導通狀態或從導通狀態變為關斷狀態所需的時間稱為**過渡時間**。

在零電壓點,電晶體從一個切換到另一個的過渡時間會產生影響,導致有時兩個電晶體同時處於關斷狀態。此類情況可以在輸出波形上稱為**平坦點**或**死區**。

上圖清楚地顯示了輸出波形中明顯的交叉失真。這是主要缺點。這種交叉失真效應還會降低輸出波形的整體峰峰值,進而降低最大輸出功率。這可以透過如下所示的波形非線性特性更清楚地理解。

可以理解,對於大的輸入訊號,這種交叉失真不太明顯,而對於小的輸入訊號,它會導致嚴重的干擾。如果放大器的導通時間超過半個週期,則可以消除這種交叉失真,這樣兩個電晶體就不會同時處於關斷狀態。

這一想法導致了AB類放大器的發明,它是A類和B類放大器的組合,如下所述。

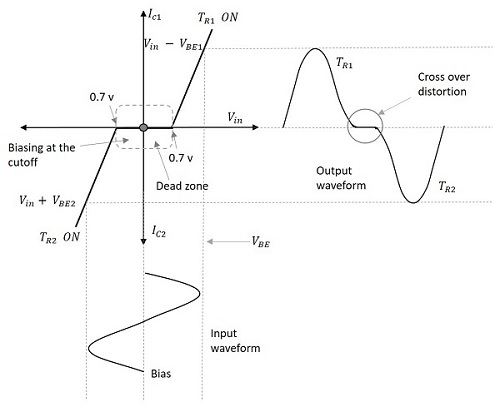

AB類功率放大器

顧名思義,AB類是A類和B類放大器的組合。由於A類存在效率低的問題,B類存在失真問題,因此出現了AB類,透過利用兩者的優點來消除這兩個問題。

交叉失真是在過渡期間兩個電晶體同時處於關斷狀態時出現的問題。為了消除它,必須選擇超過半個週期的條件。因此,另一個電晶體在工作電晶體切換到截止狀態之前進入導通狀態。這隻有透過使用AB類配置才能實現,如下面的電路圖所示。

因此,在AB類放大器設計中,每個推輓電晶體的導通時間略長於B類的半個週期,但遠小於A類的整個週期。

AB類放大器的導通角在180o到360o之間,具體取決於所選擇的工作點。這可以透過下圖理解。

使用二極體D1和D2提供的微小偏置電壓(如上圖所示)有助於使工作點高於截止點。因此,AB類的輸出波形如上圖所示。B類產生的交叉失真被AB類克服,A類和B類的低效率也不會影響電路。

因此,在效率和線性度方面,AB類是A類和B類之間的一種很好的折衷方案,效率達到約50%到60%。A類、B類和AB類放大器被稱為**線性放大器**,因為輸出訊號幅度和相位與輸入訊號幅度和相位呈線性關係。

C類功率放大器

當集電極電流在輸入訊號的不到半個週期內流動時,功率放大器被稱為**C類功率放大器**。

C類放大器的效率高,但線性度差。C類的導通角小於180o。它通常約為90o,這意味著電晶體在輸入訊號的一半以上時間處於空閒狀態。因此,與施加輸入訊號相比,輸出電流的傳遞時間更短。

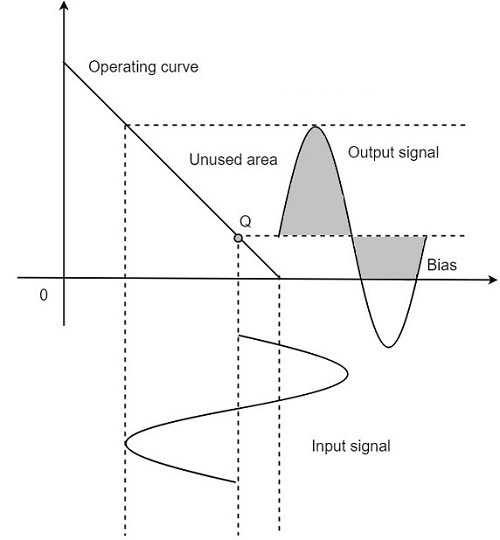

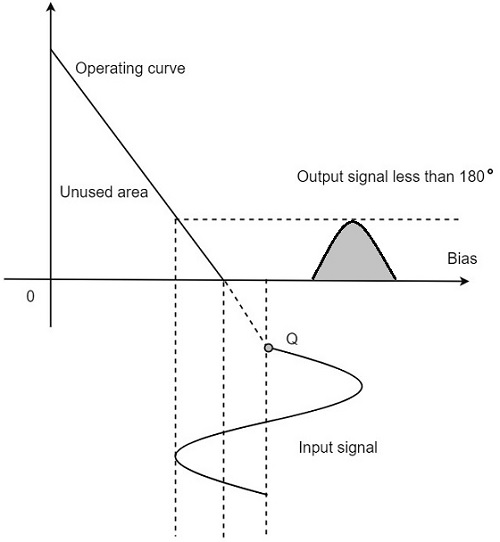

下圖顯示了C類放大器的工作點和輸出。

這種偏置方式使放大器的效率提高到大約80%,但會在輸出訊號中引入嚴重的失真。使用C類放大器,其輸出產生的脈衝可以透過在其集電極電路中使用LC電路轉換為特定頻率的完整正弦波。

調諧放大器

到目前為止,我們討論的放大器型別即使在音訊頻率下效果良好,但也不能在射頻下有效工作。此外,這些放大器的增益在很寬的範圍內不會根據訊號頻率而變化。這使得訊號能夠在一定頻率範圍內得到同等良好的放大,並且不允許選擇特定的期望頻率,同時抑制其他頻率。

因此,需要一個既能選擇又能放大的電路。因此,一個放大器電路加上一個選擇器,例如一個調諧電路,就構成了一個**調諧放大器**。

什麼是調諧放大器?

調諧放大器是用於**調諧**目的的放大器。調諧意味著選擇。在一組可用的頻率中,如果需要選擇一個特定的頻率,同時抑制所有其他頻率,則此過程稱為**選擇**。這種選擇是透過使用稱為**調諧電路**的電路來完成的。

當放大器電路的負載被調諧電路取代時,這種放大器可以稱為**調諧放大器電路**。基本的調諧放大器電路如下所示。

調諧電路不過是一個LC電路,也稱為**諧振**或**諧振迴路**。它選擇頻率。調諧電路能夠放大以諧振頻率為中心的窄帶頻率範圍內的訊號。

當電感器的電抗在某個頻率下與調諧電路中電容器的電抗平衡時,此頻率可以稱為**諧振頻率**。它用**fr**表示。

諧振公式為

$$2 \pi f_L = \frac{1}{2 \pi f_c}$$

$$f_r = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$$

調諧電路的型別

根據調諧電路與其主電路的連線型別,調諧電路可以是串聯調諧電路(串聯諧振電路)或並聯調諧電路(並聯諧振電路)。

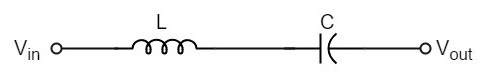

串聯調諧電路

串聯連線的電感器和電容器構成串聯調諧電路,如下面的電路圖所示。

在諧振頻率下,串聯諧振電路提供低阻抗,允許大電流流過。串聯諧振電路對遠離諧振頻率的頻率提供越來越高的阻抗。

並聯調諧電路

並聯連線的電感器和電容器構成並聯調諧電路,如下面的圖所示。

在諧振頻率下,並聯諧振電路提供高阻抗,不允許大電流流過。並聯諧振電路對遠離諧振頻率的頻率提供越來越低的阻抗。

並聯調諧電路的特性

發生並聯諧振(即電路電流的無功分量變為零)的頻率稱為諧振頻率**fr**。調諧電路的主要特性如下。

阻抗

電源電壓與線路電流之比為調諧電路的阻抗。LC電路提供的阻抗由下式給出

$$\frac{電源電壓}{線路電流} = \frac{V}{I}$$

在諧振時,線路電流增大,而阻抗減小。

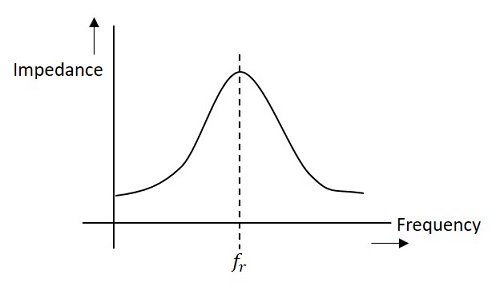

下圖表示並聯諧振電路的阻抗曲線。

電路阻抗在高於和低於諧振頻率**fr**的值時減小。因此,可以選擇特定頻率並抑制其他頻率。

為了獲得電路阻抗的方程式,讓我們考慮

線路電流 $I = I_L cos \phi$

$$\frac{V}{Z_r} = \frac{V}{Z_L} \times \frac{R}{Z_L}$$

$$\frac{1}{Z_r} = \frac{R}{Z_L^2}$$

$$\frac{1}{Z_r} = \frac{R}{L/C} = \frac{C R}{L}$$

因為,$Z_L^2 = \frac{L}{C}$

因此,得到電路阻抗Zr為

$$Z_R = \frac{L}{C R}$$

因此,在並聯諧振時,電路阻抗等於L/CR。

電路電流

在並聯諧振時,電路或線路電流I由施加的電壓除以電路阻抗Zr給出,即

線路電流 $I = \frac{V}{Z_r}$

其中 $Z_r = \frac{L}{C R}$

因為Zr非常高,所以線路電流I將非常小。

品質因數

對於並聯諧振電路,諧振曲線的尖銳度決定了選擇性。線圈的電阻越小,諧振曲線越尖銳。因此,線圈的感抗和電阻決定了調諧電路的品質。

線圈在諧振時的感抗與其電阻之比稱為**品質因數**。它用**Q**表示。

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{2 \pi f_r L}{R}$$

Q值越高,諧振曲線越尖銳,選擇性越好。

調諧放大器的優點

以下是調諧放大器的優點。

使用L和C等無功元件,可以最大限度地減少功率損耗,從而使調諧放大器效率更高。

透過在諧振頻率下提供更高的阻抗,可以實現對所需頻率的高選擇性和放大。

由於並聯調諧電路的電阻很小,因此可以使用較小的集電極電源VCC。

重要的是要記住,當存在高電阻集電極負載時,這些優點不適用。

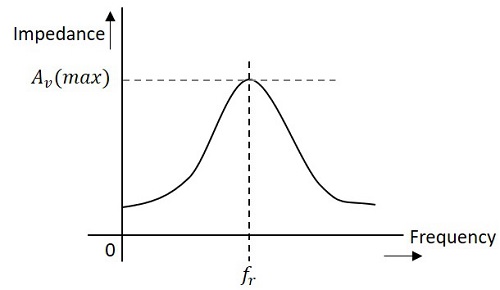

調諧放大器的頻率響應

為了使放大器高效,其增益應很高。此電壓增益取決於β、輸入阻抗和集電極負載。調諧放大器中的集電極負載是一個調諧電路。

此類放大器的電壓增益由下式給出

電壓增益 = $\frac{\beta Z_C}{Z_{in}}$

其中ZC = 有效集電極負載,Zin = 放大器的輸入阻抗。

ZC的值取決於調諧放大器的頻率。由於ZC在諧振頻率處最大,因此放大器的增益在此諧振頻率處最大。

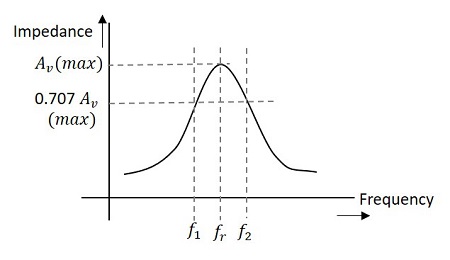

頻寬

調諧放大器的電壓增益下降到最大增益的70.7%的頻率範圍稱為其**頻寬**。

f1和f2之間的頻率範圍稱為調諧放大器的頻寬。調諧放大器的頻寬取決於LC電路的Q值,即頻率響應的尖銳度。Q值和頻寬成反比。

下圖詳細說明了調諧放大器的頻寬和頻率響應。

Q值和頻寬之間的關係

頻寬的品質因數Q定義為諧振頻率與頻寬之比,即

$$Q = \frac{f_r}{BW}$$

通常,實際電路的Q值大於10。

在此條件下,並聯諧振時的諧振頻率由下式給出

$$f_r = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$$

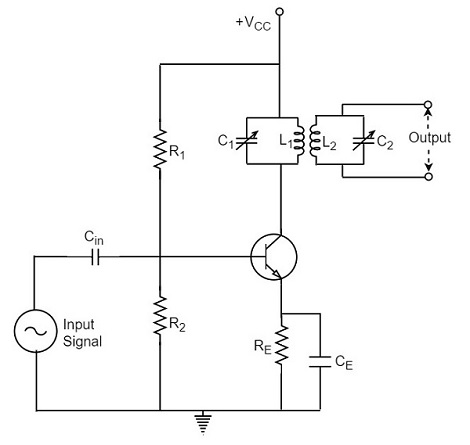

調諧放大器的型別

調諧放大器主要有兩種型別。它們是 -

- 單調諧放大器

- 雙調諧放大器

單調諧放大器

在放大器電路的集電極處有一個單調諧段的放大器電路稱為單調諧放大器電路。

結構

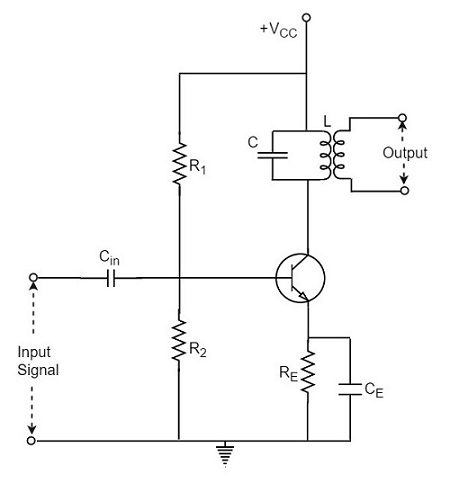

一個簡單的電晶體放大器電路,在其集電極負載中包含一個並聯調諧電路,構成一個單調諧放大器電路。調諧電路的電容和電感值的選擇使其諧振頻率等於要放大的頻率。

下面的電路圖顯示了一個單調諧放大器電路。

輸出可以從耦合電容CC(如上所示)或放置在L上的副繞組獲得。

工作原理

要放大的高頻訊號施加到放大器的輸入端。透過改變調諧電路中電容器C的電容值,使並聯調諧電路的諧振頻率等於施加訊號的頻率。

在此階段,調諧電路對訊號頻率提供高阻抗,這有助於在調諧電路兩端提供高輸出。由於僅對調諧頻率提供高阻抗,因此所有其他獲得較低阻抗的頻率都被調諧電路抑制。因此,調諧放大器選擇並放大所需的頻率訊號。

頻率響應

當電路具有高Q值時,並聯諧振發生在諧振頻率fr處。諧振頻率fr由下式給出

$$f_r = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$$

下圖顯示了單調諧放大器電路的頻率響應。

在諧振頻率fr處,並聯調諧電路的阻抗非常高,並且是純電阻的。因此,當電路調諧到諧振頻率時,RL兩端的電壓最大。因此,電壓增益在諧振頻率處最大,並在其上方和下方下降。Q值越高,曲線越窄。

雙調諧放大器

在放大器電路的集電極處有兩個調諧段的放大器電路稱為雙調諧放大器電路。

結構

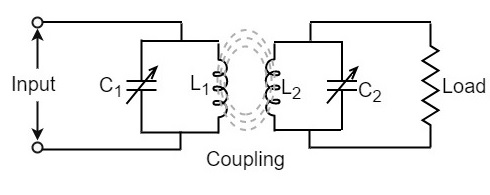

透過檢視下圖可以瞭解雙調諧放大器的構造。該電路由放大器集電極部分的兩個調諧電路L1C1和L2C2組成。調諧電路L1C1的輸出訊號透過互耦方法耦合到另一個調諧電路L2C2。其餘電路細節與單調諧放大器電路相同,如下面的電路圖所示。

工作原理

要放大的高頻訊號施加到放大器的輸入端。調諧電路L1C1調諧到輸入訊號頻率。在這種情況下,調諧電路對訊號頻率提供高電抗。因此,在調諧電路L1C1的輸出端出現較大的輸出,然後透過互感耦合到另一個調諧電路L2C2。這些雙調諧電路廣泛用於耦合無線電和電視接收機的各種電路。

雙調諧放大器的頻率響應

雙調諧放大器具有**耦合**的特殊特性,這在確定放大器的頻率響應方面非常重要。兩個調諧電路之間的互感量表示耦合程度,它決定了電路的頻率響應。

為了對互感特性有一個瞭解,讓我們瞭解一下基本原理。

互感

由於載流線圈在其周圍產生一些磁場,如果將另一個線圈靠近該線圈,使得它位於初級的磁通區域,則變化的磁通量會在第二個線圈中感應出電動勢。如果第一個線圈稱為**初級線圈**,則第二個線圈可以稱為**次級線圈**。

當由於初級線圈的變化磁場在次級線圈中感應出電動勢時,這種現象稱為**互感**。

下圖對此進行了說明。

圖中的電流is表示電源電流,而iind表示感應電流。磁通量表示線圈周圍產生的磁通量。它也擴充套件到次級線圈。

施加電壓後,電流is流動併產生磁通量。當電流變化時,磁通量也會發生變化,由於互感特性,在次級線圈中產生iind。

耦合

在互感概念下,耦合將如下圖所示。

當線圈間隔較遠時,初級線圈L1的磁通鏈不會與次級線圈L2耦合。在這種情況下,據說線圈具有松耦合。在這種情況下,從次級線圈反射的電阻很小,諧振曲線將很尖銳,電路Q值很高,如下圖所示。

相反,當初級和次級線圈靠近時,它們具有緊耦合。在這種情況下,反射電阻將很大,電路Q值較低。獲得兩個增益最大值的位置,一個高於諧振頻率,另一個低於諧振頻率。

雙調諧電路的頻寬

上圖清楚地表明,頻寬隨著耦合度的增加而增加。雙調諧電路中的決定因素不是Q值,而是耦合。

我們瞭解到,對於給定的頻率,耦合越緊,頻寬越大。

頻寬的公式為

$$BW_{dt} = k f_r$$

其中BWdt = 雙調諧電路的頻寬,K = 耦合係數,fr = 諧振頻率。

我們希望您現在已經獲得了關於調諧放大器功能的足夠知識。在下一章中,我們將學習反饋放大器。

放大器反饋

放大器電路簡單地提高訊號強度。但在放大過程中,它只是增強其輸入訊號的強度,無論它包含資訊還是與資訊一起包含一些噪聲。由於放大器強烈傾向於由於溫度突然變化或雜散電場和磁場而產生嗡嗡聲,因此在放大器中引入了這種噪聲或一些干擾。因此,每個高增益放大器都傾向於在其輸出中輸出噪聲以及訊號,這是非常不希望的。

透過使用負反饋,透過將輸出的一部分以與輸入訊號相反的相位注入,可以大大降低放大器電路中的噪聲水平。

反饋放大器的原理

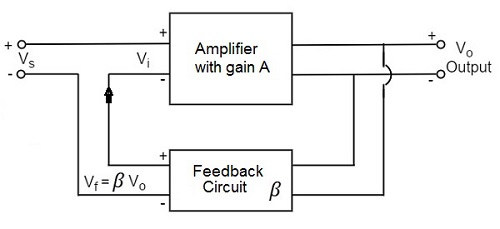

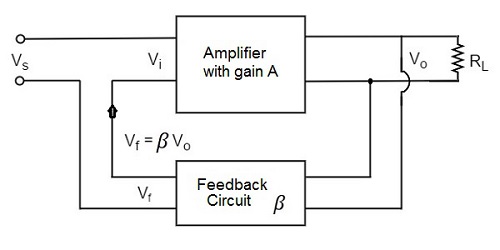

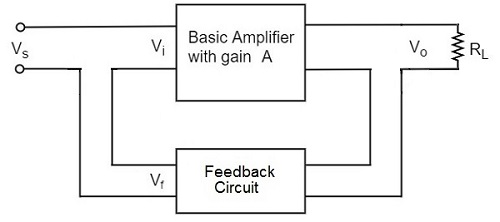

反饋放大器通常由兩部分組成。它們是放大器和反饋電路。反饋電路通常由電阻組成。從下圖可以理解反饋放大器的概念。

從上圖可以看出,放大器的增益表示為A。放大器的增益是輸出電壓Vo與輸入電壓Vi之比。反饋網路從放大器的輸出Vo提取電壓Vf = β Vo。

此電壓對於正反饋進行加法,對於負反饋進行減法,從訊號電壓Vs中減去。現在,

$$V_i = V_s + V_f = V_s + \beta V_o$$

$$V_i = V_s - V_f = V_s - \beta V_o$$

量β = Vf/Vo稱為反饋比或反饋分數。

讓我們考慮負反饋的情況。輸出Vo必須等於輸入電壓(Vs - βVo)乘以放大器的增益A。

因此,

$$(V_s - \beta V_o)A = V_o$$

或者

$$A V_s - A \beta V_o = V_o$$

或者

$$A V_s = V_o (1 + A \beta)$$

因此,

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1 + A \beta}$$

設Af為放大器的整體增益(帶反饋的增益)。這被定義為輸出電壓Vo與施加的訊號電壓Vs之比,即

$$A_f = \frac{輸出電壓}{輸入訊號電壓} = \frac{V_o}{V_s}$$

因此,從以上兩個方程式,我們可以理解,

帶負反饋的反饋放大器增益方程為

$$A_f = \frac{A}{1 + A \beta}$$

帶正反饋的反饋放大器增益方程為

$$A_f = \frac{A}{1 - A \beta}$$

這些是計算反饋放大器增益的標準方程式。

反饋型別

將某個裝置的一部分輸出能量注入回輸入的過程稱為反饋。已經發現,反饋在減少噪聲和使放大器操作穩定方面非常有用。

根據反饋訊號輔助或反對輸入訊號,使用兩種型別的反饋。

正反饋

反饋能量(即電壓或電流)與輸入訊號同相併因此輔助輸入訊號的反饋稱為正反饋。

輸入訊號和反饋訊號都引入180o的相移,從而在環路周圍產生360o的合成相移,最終與輸入訊號同相。

雖然正反饋提高了放大器的增益,但它也存在一些缺點,例如

- 增加失真

- 不穩定性

正是由於這些缺點,正反饋不推薦用於放大器。如果正反饋足夠大,會導致振盪,由此形成振盪器電路。這個概念將在振盪器教程中討論。

負反饋

反饋能量(即電壓或電流)與輸入訊號反相併因此反對輸入訊號的反饋稱為負反饋。

在負反饋中,放大器在電路中引入180o的相移,而反饋網路的設計使其不產生相移或零相移。因此,合成反饋電壓Vf與輸入訊號Vin反相180o。

雖然負反饋放大器的增益降低了,但負反饋有很多優點,例如

- 增益穩定性得到改善

- 減少失真

- 降低噪聲

- 輸入阻抗增加

- 輸出阻抗降低

- 增加均勻應用範圍

正是由於這些優點,負反饋經常被用於放大器。

放大器負反饋

放大器中的負反饋是將放大輸出的一部分反饋到輸入,但相位相反的方法。相位相反發生在放大器提供180o相移而反饋網路不提供的情況下。

當輸出能量被應用於輸入時,為了將電壓能量作為反饋,輸出以並聯連接獲取,而對於將電流能量作為反饋,輸出以串聯連接獲取。

負反饋電路主要有兩種型別。它們是 -

- 負電壓反饋

- 負電流反饋

負電壓反饋

在這種方法中,到放大器輸入的電壓反饋與輸出電壓成正比。這進一步分為兩種型別 -

- 電壓串聯反饋

- 電壓並聯反饋

負電流反饋

在這種方法中,到放大器輸入的電壓反饋與輸出電流成正比。這進一步分為兩種型別。

- 電流串聯反饋

- 電流並聯反饋

讓我們簡要了解一下它們。

電壓串聯反饋

在電壓串聯反饋電路中,一部分輸出電壓透過反饋電路串聯到輸入電壓。這也被稱為並聯驅動串聯饋送反饋,即並聯-串聯電路。

下圖顯示了電壓串聯反饋的框圖,由此可以明顯看出反饋電路與輸出並聯,但與輸入串聯。

由於反饋電路與輸出並聯連線,因此輸出阻抗降低,並且由於與輸入串聯連線,因此輸入阻抗增加。

電壓並聯反饋

在電壓並聯反饋電路中,一部分輸出電壓透過反饋網路並聯到輸入電壓。這也被稱為並聯驅動並聯饋送反饋,即並聯-並聯原型。

下圖顯示了電壓並聯反饋的框圖,由此可以明顯看出反饋電路與輸出並聯,也與輸入並聯。

由於反饋電路與輸出和輸入並聯連線,因此輸出阻抗和輸入阻抗都降低。

電流串聯反饋

在電流串聯反饋電路中,一部分輸出電壓透過反饋電路串聯到輸入電壓。這也被稱為串聯驅動串聯饋送反饋,即串聯-串聯電路。

下圖顯示了電流串聯反饋的框圖,由此可以明顯看出反饋電路與輸出串聯,也與輸入串聯。

由於反饋電路與輸出和輸入串聯連線,因此輸出阻抗和輸入阻抗都增加。

電流並聯反饋

在電流並聯反饋電路中,一部分輸出電壓透過反饋電路串聯到輸入電壓。這也被稱為串聯驅動並聯饋送反饋,即串聯-並聯電路。

下圖顯示了電流並聯反饋的框圖,由此可以明顯看出反饋電路與輸出串聯,但與輸入並聯。

由於反饋電路與輸出串聯連線,因此輸出阻抗增加,並且由於與輸入並聯連線,因此輸入阻抗降低。

現在讓我們將不同型別的負反饋影響的放大器特性列表化。

| 特性 | 反饋型別 | |||

|---|---|---|---|---|

| 電壓串聯 | 電壓並聯 | 電流串聯 | 電流並聯 | |

| 電壓增益 | 降低 | 降低 | 降低 | 降低 |

| 頻寬 | 增加 | 增加 | 增加 | 增加 |

| 輸入電阻 | 增加 | 降低 | 增加 | 降低 |

| 輸出電阻 | 降低 | 降低 | 增加 | 增加 |

| 諧波失真 | 降低 | 降低 | 降低 | 降低 |

| 噪聲 | 降低 | 降低 | 降低 | 降低 |

射極跟隨器和達林頓放大器

射極跟隨器和達林頓放大器是反饋放大器的最常見示例。它們是使用最廣泛的放大器,具有許多應用。

射極跟隨器

射極跟隨器電路在反饋放大器中佔有重要地位。射極跟隨器是負電流反饋電路的一種情況。它主要用作訊號發生器電路中的最後一級放大器。

射極跟隨器的重要特性為 -

- 它具有高輸入阻抗

- 它具有低輸出阻抗

- 它是阻抗匹配的理想電路

所有這些理想特性都為射極跟隨器電路提供了許多應用。這是一個沒有電壓增益的電流放大器電路。

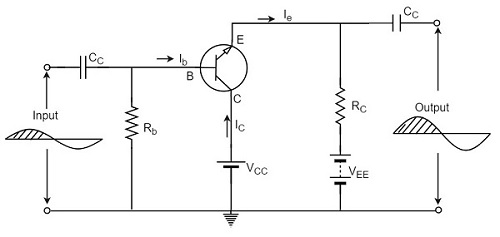

結構

射極跟隨器電路的構造細節與普通放大器幾乎相同。主要區別在於負載RL不存在於集電極端,而存在於電路的射極端。因此,輸出從射極端而不是集電極端獲取。

偏置由基極電阻法或分壓器法提供。下圖顯示了射極跟隨器的電路圖。

工作原理

施加在基極和發射極之間的輸入訊號電壓在RE(位於發射極部分)上產生輸出電壓Vo。因此,

$$V_o = I_E R_E$$

整個輸出電流透過反饋施加到輸入。因此,

$$V_f = V_o$$

由於在RL上產生的輸出電壓與發射極電流成正比,因此該射極跟隨器電路是電流反饋電路。因此,

$$β = \frac{V_f}{V_o} = 1$$

還需要注意的是,電晶體的輸入訊號電壓(= Vi)等於 Vs 和 Vo 的差值,即:

$$V_i = V_s - V_o$$

因此,反饋是負反饋。

特性

射極跟隨器的主要特性如下:

- 無電壓增益。事實上,電壓增益接近 1。

- 相對較高的電流增益和功率增益。

- 高輸入阻抗和低輸出阻抗。

- 輸入和輸出交流電壓同相。

射極跟隨器的電壓增益

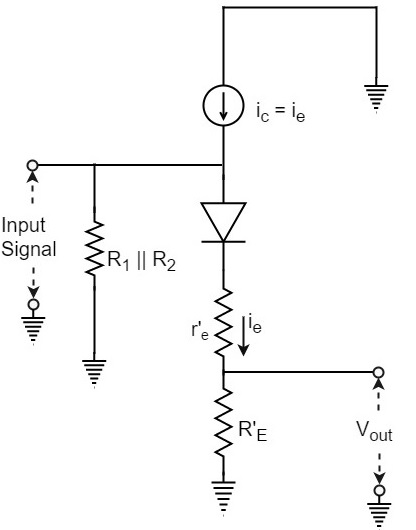

由於射極跟隨器電路是一個重要的電路,讓我們嘗試推匯出射極跟隨器電路的電壓增益公式。我們的射極跟隨器電路如下所示:

如果繪製上述電路的交流等效電路,由於沒有射極旁路電容,它將如下所示:

射極電路的交流電阻 rE 由下式給出

$$r_E = r’_E + R_E$$

其中

$$r’_E = \frac{25 mV}{I_E}$$

為了找到放大器的電壓增益,可以用下圖替換上圖。

請注意,輸入電壓施加在射極電路的交流電阻上,即 (r’E + RE)。假設發射極二極體是理想的,輸出電壓 Vout 將為

$$V_{out} = i_e R_E$$

輸入電壓 Vin 將為

$$V_{in} = i_e(r’_e + R_E)$$

因此,射極跟隨器的電壓增益為

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{i_e R_E}{i_e(r’_e + R_E)} = \frac{R_E}{(r’_e + R_E)}$$

或者

$$A_V = \frac{R_E}{(r’_e + R_E)}$$

在大多數實際應用中,

$$R_E \gg r’_e$$

因此,AV ≈ 1。在實踐中,射極跟隨器的電壓增益在 0.8 到 0.999 之間。

達林頓放大器

剛剛討論的射極跟隨器電路無法滿足電路電流增益 (Ai) 和輸入阻抗 (Zi) 的要求。為了提高電路電流增益和輸入阻抗的整體值,可以將兩個電晶體連線如下面的電路圖所示,這被稱為達林頓配置。

如上圖所示,第一個電晶體的發射極連線到第二個電晶體的基極。兩個電晶體的集電極端子連線在一起。

偏置分析

由於這種連線方式,第一個電晶體的發射極電流也將是第二個電晶體的基極電流。因此,這對電晶體的電流增益等於各個電晶體電流增益的乘積,即:

$$β = β _1 β _2$$

通常情況下,可以使用最少的元器件來實現高電流增益。

由於這裡使用了兩個電晶體,因此需要考慮兩個 VBE 壓降。其餘的偏置分析與單個電晶體類似。

R2 上的電壓,

$$V_2 = \frac{V_CC}{R_1 + R_2} \times R_2$$

RE 上的電壓,

$$V_E = V_2 - 2 V_{BE}$$

流過 RE 的電流,

$$I_{E2} = \frac{V_2 - 2 V_{BE}}{R_E}$$

由於電晶體是直接耦合的,

$$I_{E1} = I_{B2}$$

現在

$$I_{B2} = \frac{I_{E2}}{\beta _2}$$

因此

$$I_{E1} = \frac{I_{E2}}{\beta _2}$$

這意味著

$$I_{E1} = I_{E1} β _2$$

我們有

$I_{E1} = β _1 I_{B1}$ 因為 $I_{E1} \cong I_{C1}$

因此,由於

$$I_{E2} = I_{E1} β _2$$

我們可以寫成

$$I_{E2} = β _1 β _2 I_{B1}$$

因此,電流增益可以表示為

$$β = \frac{I_{E2}}{I_{B1}} = \frac{β _1 β _2 I_{B1}}{I_{B1}} = β _1 β_2$$

達林頓放大器的輸入阻抗為

$Z_{in} = β_1 β_2 R_E .....$忽略 r’e

在實踐中,這兩個電晶體被放置在一個電晶體外殼中,並且三個端子從外殼中引出,如下面的圖所示。

這個三端器件可以稱為達林頓電晶體。達林頓電晶體就像一個具有高電流增益和高輸入阻抗的單個電晶體。

特性

以下是達林頓放大器的重要特性。

- 極高的輸入阻抗(MΩ)。

- 極高的電流增益(幾千)。

- 極低的輸出阻抗(幾Ω)。

由於達林頓放大器的特性基本上與射極跟隨器相同,因此這兩個電路用於類似的應用。

到目前為止,我們已經討論了基於正反饋的放大器。電晶體電路中的負反饋有助於振盪器的執行。振盪器主題在振盪器教程中進行了完整介紹。

放大器中的噪聲

放大器在放大時只是增強其輸入訊號的強度,無論它是否包含資訊或一些噪聲以及資訊。由於放大器有很強的傾向於由於突然的溫度變化或雜散電場和磁場而引入嗡嗡聲,因此在放大器中引入了這種噪聲或一些干擾。

放大器的效能主要取決於此噪聲。噪聲是不希望的訊號,它會干擾系統中所需訊號的內容。這可能是系統內部產生的附加訊號,也可能是伴隨輸入訊號所需資訊的某種干擾。但是,它是多餘的,必須消除。

一個好的系統是,放大器本身產生的噪聲與來自傳入源的噪聲相比很小。

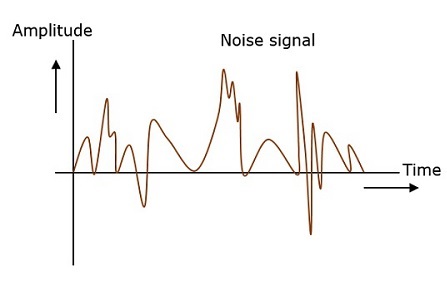

噪聲

噪聲是不需要的訊號,它會干擾原始訊息訊號並破壞訊息訊號的引數。通訊過程中這種變化會導致訊息在到達後發生改變。它很可能在通道或接收機處輸入。

下圖顯示了噪聲訊號的特徵。

因此,可以理解,噪聲是一些沒有模式且沒有恆定頻率或幅度的訊號。它是相當隨機的且不可預測的。通常會採取措施來減少它,儘管它不能完全消除。

噪聲最常見的例子是:

- 無線電接收機中的“嘶嘶”聲

- 電話交談中的“嗡嗡”聲

- 電視接收機中的“閃爍”等。

噪聲的影響

噪聲是一個影響系統性能的不便因素。噪聲的影響包括:

噪聲限制了系統的操作範圍:噪聲間接地限制了放大器可以放大的最弱訊號。混頻器電路中的振盪器可能會由於噪聲而限制其頻率。系統的操作取決於其電路的操作。噪聲限制了接收機能夠處理的最小訊號。

噪聲影響接收機的靈敏度:靈敏度是在獲得指定質量輸出時所需的最小輸入訊號量。噪聲會影響接收機系統的靈敏度,最終會影響輸出。

信噪比

當接收到訊號並需要放大時,首先過濾掉訊號以去除任何存在的不需要的噪聲。

接收訊號中存在的訊號資訊與存在的噪聲之比稱為信噪比。對於系統而言,此比率必須更高,以便它產生不受不需要的噪聲影響的純資訊訊號。

SNR 可以理解為

$$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$

SNR 使用分貝以對數為底表示。

$$SNR_{db} = 10 log_{10}\left (\frac{P_{signal}}{P_{noise}} \right )$$

信噪比是訊號功率與噪聲功率之比。SNR 值越高,接收到的輸出質量越好。

噪聲型別

噪聲的分類取決於噪聲源的型別、它表現出的影響或它與接收機之間的關係等。

噪聲產生的兩種主要方式。一種是透過某些外部源,另一種是在接收機部分內部由內部源建立。

外部源

這種噪聲是由外部源產生的,通常發生在通訊介質或通道中。這種噪聲無法完全消除。最好的方法是避免噪聲影響訊號。

此類噪聲最常見的例子是:

- 大氣噪聲(由於大氣不規則性)

- 太陽噪聲和宇宙噪聲等地外噪聲

- 工業噪聲

內部源

這種噪聲是由接收機元件在工作時產生的。電路中的元件由於持續工作,可能會產生幾種型別的噪聲。這種噪聲是可以量化的。適當的接收機設計可以降低這種內部噪聲的影響。

此類噪聲最常見的例子是:

熱騷動噪聲(約翰遜噪聲或電噪聲)

散粒噪聲(由於電子和空穴的隨機運動)

傳輸時間噪聲(在轉換期間)

雜項噪聲是另一種型別的噪聲,包括閃爍噪聲、電阻效應和混頻器產生的噪聲等。

最後,這總體上說明了噪聲的特性以及它如何影響放大器,儘管它存在於發射機或接收機部分。放大低訊號並因此在低電平放大噪聲的放大器可以稱為低噪聲放大器。

所有討論的放大器型別或多或少都以某種方式受到噪聲的影響。放大器的效能決定了它處理不需要因素的效率。