均衡論:含義及理論

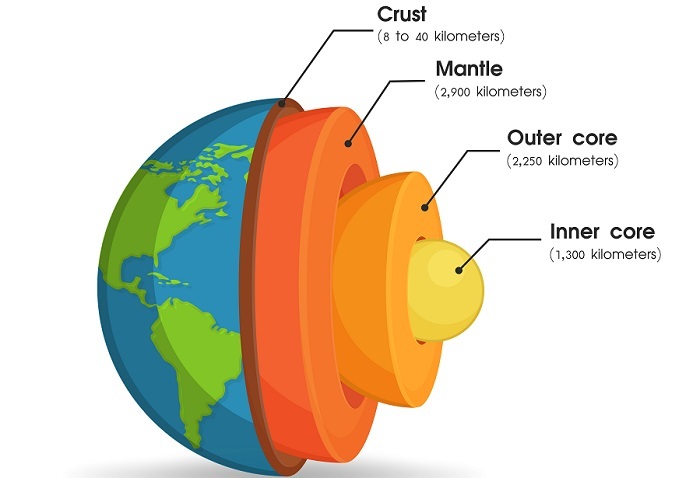

“均衡論”一詞來源於希臘語“Isostasios”,意為平衡狀態。(均勢)。這一理論指出,地表較輕的物質(SIAL)必須漂浮在地球內部較密的岩漿(SIMA)之上。

歷史背景

這種現象最初是由皮埃爾·布格在1735年至1745年對安第斯山脈的考察中觀察到的。他感到奇怪的是,這座大山質量很大,但引力卻相對較小。大約一個世紀後,喬治·埃弗里斯特爵士(當時的印度測量總監)在對喜馬拉雅山脈的測量中也觀察到了類似的差異。他指出,在可見的山脈下方缺乏補償質量。在19世紀中葉,美國地質學家**克拉倫斯·達頓**首次提出了**均衡論**這一術語。

許多地理學家和科學家根據均衡論發展了假設。讓我們討論一些主要研究者的概念。

喬治·艾裡的概念

喬治·比德爾·艾裡爵士是一位英國數學家和天文學家。

在他的假設中,他做出了以下假設:

地殼的密度始終均勻。

山脈的內部不可能是空心的;相反,多餘的重量是由下面的較輕物質來補償的。

SIAL(較輕物質)漂浮在SIMA(相對較密的物質)之上。

因此,喜馬拉雅山就像船漂浮在水上一樣漂浮在較密的岩漿中,其大部分都沉入水中。

浮力原理

冰山漂浮在水中的方式是,每一部分都在海平面以上,但九部分仍留在水面以下。即,幹舷與吃水的比例為

他認為,如果陸柱更大,其大部分將淹沒在基底上。換句話說,“密度均勻,厚度變化”是其概念的核心主題。他的理論被認為是更好地解釋大陸內部山脈的理論。

批評

如果我們將他的概念應用於喜馬拉雅山脈(8848米),那麼基底中必須有9倍的長度(79632米)。這是不可能的,因為補償質量會由於那裡普遍存在的高溫而融化。

阿奇迪肯·普拉特的概念

約翰·亨利·普拉特是一位英國數學家,他研究了喜馬拉雅山脈及其附近平原的岩石,發現上部的密度小於下部的密度。換句話說,山脈的密度小於高原;高原的密度小於平原;平原的密度小於洋底,依此類推。這意味著地形高度與密度之間存在反比關係。

根據他的說法,存在一條補償線,在其上方不同陸柱的密度變化,但在其下方密度沒有變化。核心主題是“深度均勻,密度變化”。

他的理論實質上解釋了大陸和海洋之間的差異,因為大陸地殼主要由花崗岩組成,其密度小於玄武質洋盆。

海福德和鮑伊的概念

他們沿著普拉特的思路闡述了這個概念。根據他們的說法,地殼各柱的高度與其各自的密度(如普拉特假設的那樣)之間存在反比關係,這與補償線有關。他們假設補償面位於地下100公里處。密度較低的柱子比密度較高的柱子高。

假設是“各柱中物質體積的變化由其密度來補償,以至於它們在補償面處施加相等的向下壓力,從而相互平衡”。

批評

他們的概念站不住腳,因為他們將地形視為垂直柱的形式,但地殼特徵是以水平層形式存在的。

喬利的概念

他不同意海福德和鮑伊的概念,並指出以下幾點:

補償面不可能位於地下100公里處,因為普遍存在的高溫會導致液化。

補償面以下會存在實際的地質擾動,因此密度不可能像海福德和鮑伊所說的那樣保持均勻。

根據喬利的說法,在密度均勻的殼體下方存在一層10英里厚的層。該區域的密度變化。因此,他認為補償面不是線性的,而是一種區域現象。他相信“補償帶”。可以解釋說,他的概念與浮力概念非常吻合。因此,他的概念比海福德和鮑伊的概念更接近艾裡的概念。

全球均衡調整

由於地球由於內生力和外生力而如此不安寧,因此全球範圍內沒有完全的均衡調整。自然總是趨向於均衡調整。例如,新形成的山脈由於構造活動而經歷劇烈的剝蝕。這導致山脈高度持續降低,這被沉積在海洋區域的沉積物所平衡。由於這種機制,山區逐漸變輕,洋底變重。

以下是世界各地均衡恢復現象的例子。

在更新世冰期期間,由於巨大的冰蓋積累,北美和歐亞大陸沉降,但由於冰川消融,陸地質量開始突然抬升,從而擾亂了均衡平衡。

更新世大冰期後斯堪的納維亞國家的冰川調整。

芬蘭在過去8000年中,由於均衡恢復過程,海灘抬升了約250米。

結論

瞭解均衡論的動力學有助於我們瞭解更復雜的現象,例如造山運動、沉積盆地的形成、大陸的破裂、新的洋盆的形成、冰川調整等等。

常見問題

什麼是均衡論?

均衡論是地球地殼和地幔在旋轉地球上的機械穩定性。它保持浮力與引力之間的平衡。

什麼是浮力原理?

冰山漂浮在水中的方式是,每一部分都在海平面以上,但九部分仍留在水面以下。即,幹舷與吃水的比例為1:9。

世界各地均衡恢復的例子有哪些?

均衡恢復的一些例子包括:

在更新世冰期期間,由於巨大的冰蓋積累,北美和歐亞大陸沉降,但由於冰川消融,陸地質量開始突然抬升,從而擾亂了均衡平衡。

更新世大冰期後斯堪的納維亞國家的冰川調整。

芬蘭在過去8000年中,由於均衡恢復過程,海灘抬升了約250米。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統(RDBMS)

關係型資料庫管理系統(RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP