環境法:意義與重要性

在過去的幾十年裡,公眾對環境威脅的認識不斷增強,科學家的警告也促進了這種認識,這導致了人們要求法律保護人類福祉所依賴的自然環境。在國家和國際輿論的不斷壓力下,各國政府從20世紀60年代開始表達了對環境總體狀況的關注,並出臺了立法來治理內陸水域、海洋和空氣的汙染,以及保護某些城市或地區。同時,他們還設立了專門的行政機構、部門或環境機構,以更有效地維護其公民的生活質量。國際環境法的演變與國家內部的這一演變相平行,反映出越來越多的共識,即優先解決環境問題。如今,國家和國際環境法複雜且龐大,包含數千條旨在保護地球生物和非生物要素及其生態過程的規則。

環境法的含義是什麼?

"環境"一詞源於古法語單詞"environner",意為環繞。透過廣泛應用於周圍環境,環境可以包括影響個人或社群生活的所有自然、社會和文化條件。因此,環境問題可以被認為包括交通擁堵、犯罪和噪音等問題。在地理上,"環境"可以指一個有限的區域,也可以包括整個地球,包括大氣層和平流層。

1986年《環境保護法》第2條(a)款對"環境"進行了定義,其含義包括水、空氣和土地,以及水、空氣和土地之間以及人類、其他生物、植物、微生物和財產之間存在的相互關係。

1986年《環境保護法》第2條(c)款對"環境汙染"進行了定義,其含義是指環境中存在任何環境汙染物。

環境法的重要性

環境對於人類生存至關重要。為了保護環境,必須制定相應的法律法規。環境保護的相關規則為我們提供了這樣做的路線圖。以下是環境立法重要的原因:

環境法的主要目的是保護環境和人類健康。環境法確保行為不會危及環境、人類或動物的健康。

廢物管理必須以不損害環境或人類健康的方式進行,並且必須按照這方面制定的規則和指南進行處置。

工業和製造設施的建設需要環境法律。環境法將確保行業遵守所有法律要求,以保護和維護我們的環境。

環境汙染的種類

環境汙染有七種不同的形式,這裡列出了每種形式並舉例說明,以幫助您更好地瞭解我們如何影響環境和彼此:

空氣汙染 |

將化學物質和顆粒物排放到大氣中。常見的汙染氣體包括一氧化碳、二氧化硫、氯氟烴(CFCs)和氮氧化物,這些氣體由工業和機動車輛產生。氮氧化物和碳氫化合物與陽光發生反應,會產生光化學臭氧和煙霧。 |

光汙染 |

包括光侵擾、過度照明和天文干擾。 |

噪音汙染 |

包括道路噪音、飛機噪音、工業噪音以及高強度聲納。 |

土壤汙染 |

當化學物質因洩漏或地下洩漏而釋放時發生。最重要的汙染物包括碳氫化合物、重金屬、甲基叔丁基醚、除草劑、殺蟲劑和氯代烴。 |

熱汙染 |

是指由於人為影響(例如,在發電廠中使用水作為冷卻劑)導致自然水體溫度發生變化。 |

視覺汙染 |

指的是架空電力線、高速公路廣告牌、被破壞的地貌(如露天採礦)、垃圾露天存放、城市固體廢物或太空垃圾的存在。 |

水汙染 |

商業和工業廢水(有意或透過洩漏)排放到地表水中;未經處理的生活汙水的排放;處理過的汙水中氯等化學汙染物的排放;廢物和汙染物排放到流向地表水的地表徑流中(包括城市徑流和農業徑流,其中可能含有化肥和農藥);廢物處置和滲漏到地下水中;富營養化和亂扔垃圾。 |

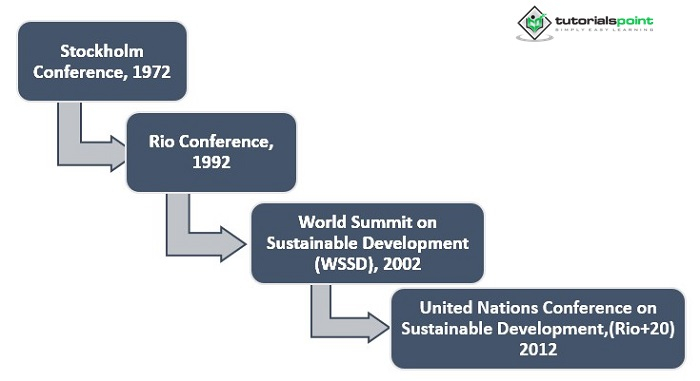

重要的環境法會議

主要國際環境會議對國際環境法發展的貢獻。

1972年斯德哥爾摩會議

環境保護主義建立在環境退化的科學證據基礎上,最早出現在20世紀60年代初。由此得出結論,僅靠國家政策不足以保護環境。強調了國際社會需要制定一項保護環境的計劃。為了應對這一需求,聯合國於1972年組織了聯合國人類環境會議(斯德哥爾摩會議)。

斯德哥爾摩會議產生了不具約束力的《斯德哥爾摩宣言》以及包含109項建議的行動計劃。《斯德哥爾摩宣言》為國際環境法奠定了堅實的基礎。

行動計劃將需要解決的具體環境挑戰分為三類:−

支援國家和國際環境評估和管理工作的全球措施。

全球環境評估計劃。

環境管理舉措。

儘管聯合國憲章最初並沒有明確和具體地提及,但斯德哥爾摩會議的一項重要成就就是將環境保護列為聯合國的任務。

1992年裡約會議

聯合國環境與發展會議,也稱為里約會議,是1992年在里約熱內盧舉行的第二次重要的國際環境會議。

里約會議有五份檔案概述了21世紀可持續發展的全球議程。它們是:−

《里約環境與發展宣言》,一份關於環境管理、保護和可持續利用的全球共識的非約束性原則宣告;

《21世紀議程》,一項明確推進可持續發展的全面措施和行動計劃;

《聯合國氣候變化框架公約》;

《生物多樣性公約》;以及

《關於全球共識的管理、保護(里約森林原則)的非法律約束性權威原則宣告》。

里約會議的結果是設立了聯合國可持續發展委員會(CSD),以確保有效地落實聯合國環境與發展大會的後續行動。2013年,CSD解散,取而代之的是高級別政治論壇可持續發展問題。

2002年世界可持續發展首腦會議(WSSD)

世界可持續發展首腦會議(WSSD或首腦會議)於2002年在約翰內斯堡舉行,是聯合國大會透過的一項決議的結果。此次首腦會議的目標是對《21世紀議程》進行為期10年的評估,並確保在可持續發展的三大相互促進支柱——經濟發展、社會發展和環境保護之間取得平衡。就參與度而言,WSSD比里約會議有了顯著提高。來自191個國家的代表參加了此次首腦會議,大約有21,000人出席。

WSSD最初是為了推進可持續發展而組織的。然而,首腦會議的主要焦點最終變成了增長,環境問題幾乎沒有得到提及。它並沒有顯著推進環境議程。

2012年聯合國可持續發展大會(里約+20)

2012年聯合國可持續發展大會於6月20日至22日在里約熱內盧舉行。在《我們希望的未來》中,概述了實現可持續發展道路上遇到的主要問題和困難。在話語風格方面,里約+20在很大程度上延續了世界可持續發展首腦會議的風格。該檔案幾乎涵蓋了所有與發展相關的主題,包括包容和公平的經濟增長、減少不平等、改善底層人民的生活水平、公平的社會發展以及自然資源的可持續利用。

世界可持續發展首腦會議成果檔案所述的可持續發展三大支柱——經濟發展、社會發展和環境保護——在整個檔案中得到了重申。

該檔案還支援消除貧困是可持續發展的重要先決條件的觀點。由此產生的檔案還強調了向貧困國家轉讓技術的意義。此外,還決定加強可持續發展的制度基礎。

為了實現可持續發展,《里約+20宣言》沒有提供任何具體的“執行手段”或新的和額外的資源。

結論

在過去的幾十年裡,環境法在數量和質量上都得到了極大的擴充套件。雖然它最初僅限於國家對跨界損害和保護有限數量物種的責任,但環境法在控制許多領域的環境退化方面取得了積極的進展(例如,臭氧層的保護),但在許多其他領域(例如,氣候變化)卻證明是不充分和無效的。在某些情況下,舊的環境問題加劇了,新的環境威脅和挑戰也出現了。

常見問題

Q1. 什麼是環境法治?

Ans: 環境法治是可持續發展的中堅力量。它將環境需求與法治的基本要素相結合,為改善環境治理提供了基礎。它透過將環境可持續性與基本權利和義務聯絡起來,突出了環境可持續性。

Q2. 環境法的鼻祖是誰?

Ans: Ramdeo Misra是環境法的鼻祖。

Q3. 環境法的主要來源是什麼?

Ans: 國際環境法主要來源於三個方面:習慣國際法;國際條約;以及國際法院的司法判決。習慣國際法是指各國之間透過廣泛的習慣和用法而產生的不成文法。

Q4. 為什麼環境法很重要?

Ans: 它提供了一種全面和綜合的戰略,透過涉及所有利益相關者的多部門和參與式方法來預防和減少汙染。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統

關係型資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP