印度刑法

印度刑法指的是違反國家法律的犯罪和輕罪。對於犯罪,舉證責任在於排除合理懷疑。印度刑法典、刑事訴訟法、驅逐法和其他法律控制著刑法。這是一套法律和規章,規定了在法律下屬於非法行為的行為,因為這些行為危及或影響公眾的安全和福祉,並規定了在發生此類行為時將施加的處罰。

刑法的含義是什麼?

刑法指的是規定有處罰的犯罪行為。另一方面,刑事訴訟程式描述瞭如何執行刑法。例如,禁止謀殺的刑法是實體刑法。政府如何透過收集證據和起訴來制定這項實體法律,通常被認為是程式問題。

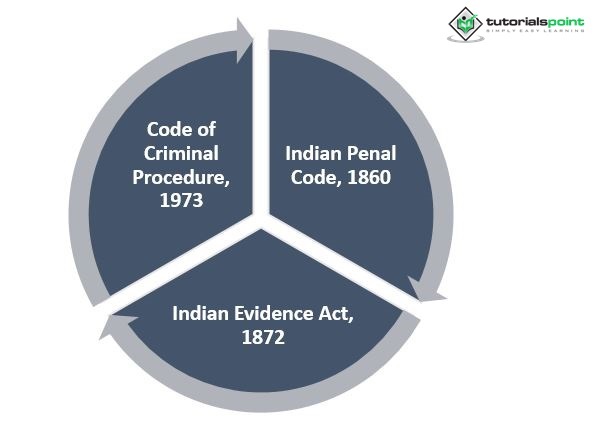

與印度刑法相關的立法

印度刑法主要由三部法律組成:1872年印度證據法、1973年刑事訴訟法和1860年印度刑法典。印度刑法典是概述權利和義務等的實體法。刑事訴訟法闡述了實體法如何適用的準則。在印度,制定了大量的次要法律。

1860年印度刑法典

多年來,印度安全體系經歷了多次測試和評估。印度安全體系的成因是該國的政治和社會經濟狀況。印度是一個擁有多種不同習俗和文明的國家。由於人民的文化多樣性和不同政府、民族群體和文化聯盟之間利益衝突,人民之間存在爭端。此外,還有來自恐怖組織和鄰國的多次襲擊。隨後,還有納薩爾派問題和每天發生的普通犯罪。為了應對所有這些犯罪和違法行為,制定了一項法律;它分別處理每一個案例,並概述對被判犯有任何列出罪行的個人施加的處罰,這就是所謂的印度刑法典。

印度刑法典最基本的形態是一本書,其中包含所有可能針對犯下罪行的人提出的指控和處罰。它適用於所有印度公民或具有印度血統的人。在這種情況下,例外情況是,武裝部隊成員或軍隊中犯下的任何罪行都不能根據印度刑法典起訴。印度刑法典無權取代任何適用於武裝部隊或軍隊的法律。印度刑法典也有權起訴印度公民在屬於印度的印度船舶或飛機上犯下的任何罪行。

印度刑法典首次撰寫時,英國統治著印度。它被認為起源於1860年殖民地勝利的英國立法敘事。在最初法律委員會的有效指導下,印度刑法典的第一份也是最基本的草案於1860年代制定。麥考利勳爵忠實地主持了委員會的工作。1862年,第一部刑法典誕生。此後,它經過多次修訂,以整合許多調整和管轄權規定。第498-A條就是這樣一項修正案。印度刑法典總共有511條。所有這些條款都涉及印度血統的人犯下的某種特定型別的犯罪。除了處理各種類別刑法的多個部分外,還有關於印度司法管轄區和嫁妝法的條款。因此,對於印度所有執法和司法系統成員而言,印度刑法典是最重要的法律參考。

犯罪的定義

犯罪被定義為任何違反法律的行為或一系列行為。因此,以違反法律的方式行事的人被認為是罪犯。犯罪是蓄意行為,無正當理由或辯護,違反刑法(成文法和判例法),由國家處以重罪或輕罪的處罰。犯罪通常被視為社會問題。1860年印度刑法典用“犯罪行為”代替“犯罪”一詞,因為沒有對犯罪的充分定義。IPC第40條將刑法典所規定的犯罪行為稱為犯罪行為。犯罪行為可以透過兩種方式之一來實施:要麼透過實施行為,要麼透過不作為。當發生犯罪時,任何公眾成員都有權對被指控的罪犯提起訴訟。在極少數情況下,刑事訴訟只能以個人名義提起。例如,這些罪行包括嫁妝、誹謗和婚姻訴訟。

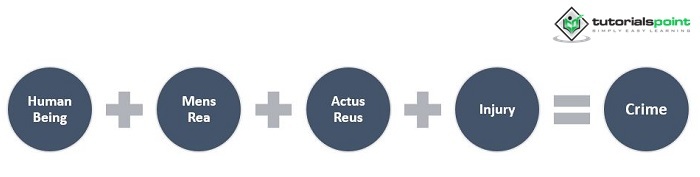

犯罪的構成要件

為了使行為構成犯罪,必須滿足以下構成要件:

1973年刑事訴訟法

刑事訴訟法,通常稱為刑事訴訟法(CrPC),是管理印度程式性刑法實施的主要立法。它於1973年透過,並於1974年4月1日生效。它提供了必要的工具來調查犯罪,逮捕嫌疑人,收集證據,評估被告的罪 culpability 或無罪,以及判決罪犯的懲罰。此外,它還解決了擾亂公共秩序、預防犯罪和維護妻子、子女和父母的問題。

該法案現包含56種表格、5個附表和46章中的565條。

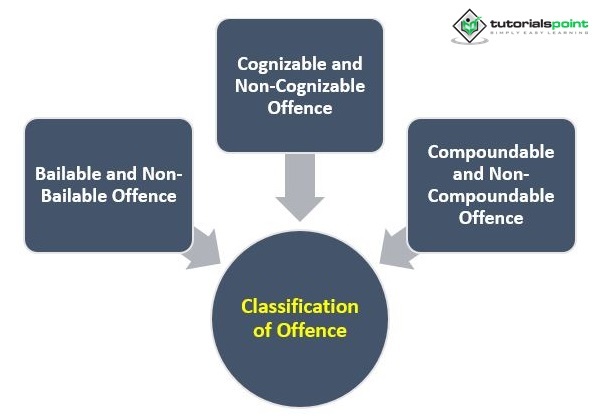

根據該法案對犯罪的分類

根據犯罪的性質和嚴重性,它可以歸入以下任何標題:

可保釋罪和不可保釋罪

性質不極其嚴重的犯罪被稱為“可保釋罪”。

不受保釋的嚴重罪行是隻有法院才有權批准保釋的罪行。“不可保釋罪”是指因嚴重罪行被拘留和逮捕後,在法律上無權要求保釋的人。

可告發罪和不可告發罪

可告發罪是指警官可在無令狀的情況下拘留被告,並在無需法官批准的情況下根據第一附表或任何其他現行法規啟動調查的罪行。

對於不可告發罪,警方禁止在無令狀的情況下進行逮捕,並在未經法院批准的情況下進行調查。不可告發罪包括偽造、欺詐、誹謗、擾亂公共秩序等。

可和解罪和不可和解罪

可和解罪是指原告或提起訴訟的受害者進行妥協並同意撤銷對被告的指控的罪行。然而,這種妥協必須是“善意的”,並且不應是為了獲得原告在法律上無權獲得的任何利益。

不能和解的罪行被稱為“不可和解罪”。它們只能處以死刑。這樣做的理由是,犯罪的性質如此嚴重和非法,以至於被告不得免受懲罰。

1872年印度證據法

證據法涉及在法庭程式中接受和使用證據的程式和法律。這些規則規定了在審判期間可以向法官或陪審團提交以供考慮的證據型別。證據法還涉及可能對某些證據的接受提出的異議型別,例如傳聞證據、非法獲得的證據或禁止在審判中接受相關證據的特權。

證據法涉及管理證據如何在法庭上接受和應用的規則和慣例。這些規則規定了法庭上的法官或陪審團可以評估的證據型別。根據證據法,對接受此類事實的異議可能採取傳聞證據、非法獲得的證據或法律推定(證據在爭議中不得在法庭上提出)的形式。

該法案總共有11章,分為三個部分

第一部分

第一部分討論事實的相關性。證據法在該部分的第一章中介紹,該部分總共有兩章。第二章主要關注事實的相關性。

第二部分

它包含第3-6章。第3章處理不可證明的事實;第4章處理口頭證詞;第5章處理書面證據;第6章處理書面證據勝過口頭證據的情況。

第三部分

它包含第7-11章。第7章討論舉證責任。第8章討論禁止反言;第9章討論證人;第10章討論證人訊問;第11章是最後一章,討論證據的不當接受和拒絕。

結論

刑法的首要目標是保護社會免受罪犯和違法者的暴行侵害。為了實現這一目標,法律體系會對潛在的犯罪者施以懲罰的威脅,並試圖勸說實際的違法者接受判定的懲罰。因此,從廣義上講,刑法包含程式性和實體性兩個方面。

印度刑法的目標是懲罰罪犯,建立一個擺脫邪惡勢力控制的社會。即使當前的社會結構並不完全遵守報應正義,正義仍然超越受害者,涵蓋整個社會。為了明確社會中普遍存在的混亂,接受刑法(或任何法律)的必要性至關重要。

常見問題

Q1. 印度的刑法是誰制定的?

A1. 印度的刑法是由印度第一屆法律委員會引入的,印度刑法典的編纂工作由麥考利於1837年提交。該法典於1860年獲得批准並正式生效。

Q2. 印度刑法典和刑法是一樣的嗎?

A2. 印度的刑法由1974年的刑事訴訟法典 (CrPC) 和1860年的印度刑法典 (IPC) 共同管轄。IPC是印度主要的刑法,它定義了犯罪行為,並幾乎對所有犯罪行為和可訴行為規定了相應的處罰。

Q3. 印度有哪四種類型的法律?

A3. 在我們的法律體系中,有四種不同型別的法律。

刑法

民法

普通法

成文法

Q4. CPC屬於哪種型別的法律?

A4. 1908年民事訴訟法典是與印度民事訴訟程式管理相關的程式法。

Q5. Cr.P.C.屬於哪種型別的法律?

A5. 刑事訴訟法典 (CrPC) 主要由程式法構成。該法典的目標是提供必要的工具,以便根據實體刑法(包括印度刑法典和其他州偶爾制定的法律)對罪犯進行起訴、審判和處罰。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP