犯罪:定義與含義

犯罪,通常被理解為傷害和暴力,例如對個人的傷害、財產的破壞或對人和機構的尊重被剝奪。“犯罪”,從嚴格意義上講,是指法律和權威禁止的行為,並且被認為足夠嚴重,需要透過對其實施的懲罰來進行懲罰。早在 20 世紀 40 年代,犯罪學家主要關注犯罪與罪犯及其在社會背景下的相關性。然而,到了 1960 年,犯罪學家開始研究與受害者及其社會背景相關的問題。

犯罪的含義是什麼?

“犯罪”一詞源於拉丁語“crimean”,意思是“指控”或“違法行為”。犯罪一詞定義了公共錯誤與私人錯誤的概念,其中代表整個社群的機構介入犯罪者和受害者之間。因此,犯罪是指故意實施被認為對社會有害或危險的行為,將任何特定行為定為犯罪的原因是,如果其經常參與會導致公眾受到損害。因此,法律和秩序(警察)以及司法部門不斷努力透過為每項罪行規定具體懲罰來預防犯罪。

不同的法學家對犯罪有不同的定義,例如 -

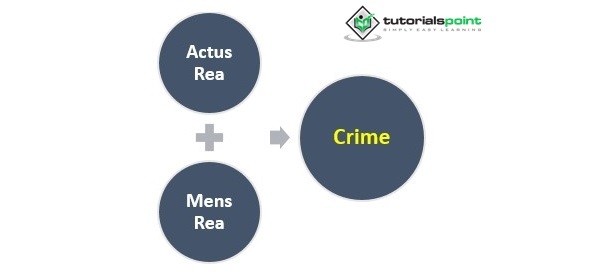

犯罪的構成要件

以下是犯罪的構成要素 -

客觀要件(犯罪行為)

Actus Reus 意指法律禁止的行為(actus-行為;reus-禁止)。除非法律禁止,否則行為不構成“reus”。例如,法律禁止殺人罪(即一個人殺死另一個人)。但這並非絕對規則。即使他犯了殺人罪,執行死刑的人(“劊子手”)也不應受到指責,因為他的行為沒有被法律禁止;相反,他合法地被要求執行這些死刑。Actus reus 由事件本身而不是導致該事件的活動來定義。一個行為可能導致財產的破壞或人員的死亡,但除非法律禁止,否則它不構成犯罪。

主觀要件(犯罪心理)

法律的一般規則是,沒有犯罪心理就沒有犯罪。這一點得到了法律格言“Actus non facit reum nisi mens sit rea”的充分概括。這意味著,意圖和行為都必須同時存在才能構成犯罪。該原則的形成是由於另一個命題“Actus me invito factus non est mens actus”。該格言的意思是,違揹我的意願而為的行為不是我的行為。

Mens rea 的字面意思是犯罪心理(mens-心理;rea-禁止)。起訴方需要證明被告存在“mens”,並且是“rea”,這意味著該人故意實施了被禁止的行為。但是,法律推定一個人被推定知道其行為的自然和可能後果,從而在一定程度上證明了舉證責任。這意味著,心理因素可能是故意做錯事。

犯罪的階段

犯罪有四個階段 -

意圖(心理思考)

心理思考或意圖是首要條件,其特徵是將一個人想要的行為指向其選擇的客體。有趣的是,心理階段不構成犯罪,因此不應受到懲罰,因為無法透過任何方式證明它。

準備

在意圖之後,準備是第二個階段,在這個階段,相關人員實際上開始做一些事情。準備是犯罪的必要手段和措施。通常,此階段不應受到懲罰,因為無法證明準備是針對錯誤目的進行的,或者是以邪惡的意圖或心理進行的。但這並非絕對規則,因為在某些情況下,如果清楚地表明準備與犯罪直接相關,則可以逮捕和起訴被告。

嘗試

嘗試是在意圖和準備之後朝著犯罪行為實施方向邁出的第三個階段。“嘗試”一詞定義了在必要準備工作完成後,直接採取行動實施計劃中的犯罪。與犯罪遙遠相關的行為可能不被視為嘗試,但與犯罪直接相關的行為則被認定為嘗試。

完成

完成是犯罪的最後階段,這意味著犯罪已經完成。所有此類犯罪,一旦被證明,都應受到懲罰。但是,懲罰的程度取決於犯罪的型別和程度。

犯罪理論

以下是犯罪理論 −

新古典主義理論

古典主義理論的修正,其中承認某些因素(如精神錯亂)可能會抑制自由意志的發揮。它引入了預謀的概念作為自由意志程度的衡量標準。新古典主義者對行為的犯罪方面採取主觀方法,並專注於導致個人犯罪的條件。

實證主義理論

該理論認為,犯罪者智力低下且社會認可度低,因此與平均智力或社會認可的個人相比,他們無法在道德上理解其錯誤行為。

罪犯是天生而非後天形成的。

這是天性而非教養的例子。

專注於生物和心理因素來解釋犯罪行為。

生物學理論

犯罪起因的生物學理論(生物實證主義)基於這樣的信念:罪犯在生理上與非罪犯不同。犯罪的原因是生物學上的劣勢。三位強調個人生理能力不足或犯罪行為遺傳構成的大型實證主義者是龍勃羅梭、費裡和加羅法羅。進化性返祖現象理論(也稱為身體犯罪型別理論或天生罪犯理論)由義大利醫生兼臨床精神病學和犯罪人類學教授龍勃羅梭提出。他指出 -

罪犯有特定的“天生型別”。

某些身體異常,例如面部不對稱、耳朵大、手臂過長、鼻子扁平、前額後縮、頭髮濃密且捲曲、對疼痛不敏感、眼睛缺陷以及其他獨特的身體特徵,構成了犯罪分子的識別特徵。

這些特徵不是犯罪的原因,而是返祖現象(回到更原始的型別)或退化的症狀。因此,返祖現象和退化是犯罪的基本潛在原因。

具有犯罪氣質的人無法停止犯罪,除非他身處理想的環境中。

罪犯與非罪犯不僅在身體特徵上有所不同,而且在他們犯下的犯罪型別上也存在差異。

心理學理論

關於犯罪的心理原因,有許多理論,包括 -

智力和犯罪 - 認為犯罪主要是智力低下的人造成的這一想法在美國偶爾很流行。

精神分析理論 - 犯罪起因的精神分析理論與西格蒙德·弗洛伊德的作品有關,他認為那些有未解決的深層問題的人是精神病患者。

社會學理論

大多數犯罪起因的社會學理論認為,犯罪者的行為是由其社會環境決定的,並且拒絕“天生罪犯”的概念。

社會控制理論

希爾施認為,如果青少年沒有透過與社會建立牢固的聯絡(包括以下方面)來進行適當的社會化,則應該預期會出現違法行為:

對其他人的依戀

對傳統行動路線的承諾

參與傳統活動

相通道德秩序和法律

標籤理論

標籤理論的重點是犯罪過程,而不是實證主義者對罪犯特性的關注。

衝突理論

衝突理論關注富人和窮人、管理層和勞工、白人和少數民族之間的社會衝突。

激進理論

這些理論認為,資本主義要求人們在追求物質財富的過程中相互競爭。財富分配越不均,人們越有可能找到比自己弱的人,並在追求財富的過程中利用他們。

結論

犯罪學領域系統地研究犯罪的原因。對犯罪的解釋並不簡單;我們生活在一個複雜的社會中,犯罪的原因與社會本身一樣複雜。本模組研究並試圖探索導致犯罪行為的條件。它還探討了各種關於犯罪的理論。這些理論解釋有助於理解犯罪行為、對不同型別犯罪進行分類、犯罪行為的各個方面,併為旨在解決犯罪問題的治療工作提供了重要的框架。

常見問題

Q1. 犯罪的五個原因是什麼?

答:犯罪有很多複雜的原因。違反法律的人通常這樣做是因為貧困、父母疏忽、自卑以及濫用酒精和其他毒品。

Q2. 犯罪的根源是什麼?

答:犯罪最重要的成因是自我厭惡,這種厭惡感在童年時期由父母培養,父母因自身深陷自我厭惡而對孩子表現出敵意而非愛意。如果一個人從未體驗過被愛,他就無法真正理解欣賞他人的意義。

Q3. 為什麼預防犯罪很重要?

答:預防犯罪可以最大程度地降低刑事司法系統和犯罪的長期成本(包括經濟和社會成本),並在節省司法、福利、醫療保健以及維護社會和人力資本方面產生可觀的投資回報。

Q4. 什麼是犯罪預防體系?

答:“犯罪預防”是指旨在降低犯罪發生可能性及其對個人和社會可能造成的破壞性後果(包括對犯罪的恐懼)的技術和策略,透過影響其諸多成因來實現。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統

關係型資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP