基於目標的選擇:消費者行為分析

為什麼我們會選擇一個產品或品牌而不是另一個?為什麼我們會選擇一家商店而不是另一家?為什麼我們首先會購買?對我們中的一些人來說,這些問題聽起來像是陳詞濫調,而對另一些人來說,它們是不言而喻的。然而,原因是強調人類行為的一個基本方面。你可能還記得,在本課程的第一單元中,我們將人類行為歸類為動機導向的或目標導向的。我們中的一些人可能沒有這樣理解,但事實確實如此。人類活動的主要特徵是它們都由動機引導,無論是意識到的還是無意識的。一個成功的營銷人員會理解並“塑造”動機。

然而,激勵的力量對於營銷人員的舒適或痛苦而言可能並不特別重要。這可能是因為客戶沒有意識到他們的購買決定的重要性,或者是因為營銷人員沒有必要或機會向消費者說明他們為自己做出的決定的重要性。營銷人員必須將他們的一些力量注入這些動機中,以促使消費者行為朝向期望的目標。這被稱為參與過程。

分析消費者基於目標的選擇

基於目標的追求研究可以分為兩種思想流派:有意識的目標追求和無意識的目標追求。當消費者意識到目標時,就會發生有意識的目標追求。相反,當消費者沒有意識到目標,但仍然從事實現該目標的行為時,就會發生無意識的目標追求。常見的目標包括:

消費者選擇滿足其需求的通用型別或型別的目標。

產品特定目標是他們選擇滿足其需求的產品。

營銷人員對產品特定目標特別感興趣,即消費者選擇實現其目標的特定品牌產品和服務。個人根據其價值觀設定目標,並選擇他們認為有助於實現預期目標的方法(或行為)。

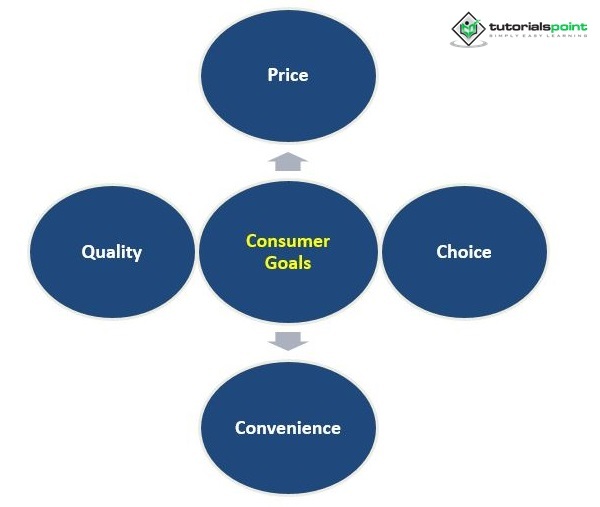

消費者目標

它包括:

價格

價格是企業對其產品或服務收取的價格。客戶在購買產品或服務時希望獲得公平的價格。通常,低價會吸引許多客戶,即使人們最終想要物有所值。價格必須與公司銷售的產品或服務的質量相匹配。

質量

質量是指提供的產品或服務的標準。客戶始終期望一定程度的質量,無論他們為產品或服務支付的價格是多少。低價投標者通常期望較低的質量,而高價投標者則期望較高的質量。同樣,公司提供的服務水平的質量也各不相同。低價通常意味著較低的服務質量,而高價通常意味著較高的服務水平。

選擇

選擇至關重要——許多公司提供各種產品和服務以適應不同的客戶群體。客戶在購買時有不同的需求和願望。他們可能想要不同的款式或尺寸,甚至完全不同的產品。透過電子商務運營的企業可能擁有更多選擇,因為實體店的展示空間不會限制它們。

便利性

客戶和消費者都在尋求便利,並且通常願意為此支付更多費用。便利性對於客戶來說更容易管理、更快或更簡單。一個例子是線上購買衣服或食品,而不是去商店或外出購買——客戶通常願意支付額外的送貨費用,以便他們可以待在家裡。另一個例子是一個票務業務,它可以透過智慧手機應用程式顯示門票,而不是要求客戶列印門票。

基於目標的模型

基於目標的產品選擇和評估模型解釋了瞬時目標觸發器在相對產品選擇和評估過程中的作用,該模型很簡單。它有助於:

提供一個連貫一致的基於目標的產品評論/選擇的解釋;

提供一個關於目標啟用如何影響產品評估和選擇的理論;以及

對基於目標的產品評估和選擇中的新現象、調節因素和邊界條件進行預測。

目標是期望狀態的認知表徵,或者換句話說,是我們對想要事物的方式的思維想法。目標的這種期望最終狀態可以很好地定義(例如,在火星表面行走),也可以更抽象,並代表一種永遠無法完全實現的狀態(例如,健康飲食)。然而,所有這些目標的背後都是追求該目標的動機或心理驅動力。

**動機可以來自兩個方面**首先,它可以來自追求目標的好處(內在動機)。例如,你可能因為渴望在火星任務中獲得令人滿意的體驗而受到激勵。其次,動機也可以來自與實現目標相關的利益(外在動機),例如成為火星第一人的名聲和財富。一個瞭解內在和外在動機的簡單方法是透過你作為學生自己的眼睛來看待。

目標選擇

個人選擇的目標受個人經驗、身體能力、普遍的文化價值觀、規範以及獲得物質和社會目標的途徑的影響。消費者在做決定時可能有多個目標。他們受到自己的經驗、個性以及他人的意見和貢獻的強烈影響。

在選擇目標時,他們應該考慮什麼在社會上是可以接受的,以及他們在生理上能夠實現什麼。

理性行為理論

消費者行為是“對個人和家庭為個人消費而購買商品和服務的行為的分析”。馬克·費希貝因的理性行為理論指出,“消費者行為由個人從事該行為的意圖決定,而這種行為是消費者消費和主觀規範的結合”。適應這一理論表明,對於營銷人員來說,一個重要的方面是解釋消費者行為,這可以透過理解和適應需求、消費者動機和目標的基本原理來實現。

透過多年的研究,對消費者行為的解釋已經從一個簡單的層次過程發展到關於產生消費者行為的社會結構的不同理論。現代社會中大量的持續研究已經確定,消費者行為是一種複雜的關係營銷,心理的、生物的和社會的影響都可以影響它。瞭解這些影響及其影響使營銷人員能夠在競爭激烈的市場中生存和發展。

理性行為理論是一個數學模型,它允許科學家根據態度和主觀規範來預測行為意圖。理性行為理論最初是由心理學家馬丁·費希貝因和艾塞克·阿杰贊提出的,目的是改進資訊整合理論,這是另一種人類行為模型。理性行為理論的三個最重要的組成部分是信念、態度和意圖。信念通常描述一個人相信某個行為會導致特定結果的能力;關於某人是否認為結果是有利還是不利的態度;以及意圖,即一個人打算如何根據信念和態度行事。

費希貝因和阿杰贊為理性行為理論提出了一個層次結構。他們認為,態度、主觀規範和感知到的行為控制都促成了意圖的形成,這在某種程度上驅動著行為。諸如人口統計和人格之類的外部變數會影響潛在的行為信念、規範和控制。

消費者選擇理論

“消費者選擇理論”是對人們為什麼購買的假設。在尊重你的預算的同時,你選擇購買最讓你滿意的東西。這個理論的核心是關於人性的三個假設。第一個假設是,當你購物時,你購買的東西是基於對什麼會讓你快樂的理性決定。用經濟學的術語來說,這就是效用最大化(經濟學家喜歡用長而複雜的術語來表達非常簡單的概念)。第二,該理論假設無論你購物多少,你都不會感到高興。換句話說,當你消費得更多時,你總是會更快樂。這被稱為不滿原則。第三,儘管當你消費更多時你總是感覺更快樂,但你從每件商品中獲得的滿足程度隨著你的消費而減少。

結論

消費者選擇的目的是實現資本的最佳配置,以在兩種商品或服務之間實現最大的效用。消費者應該在預算範圍內購買產品,並獲得最大的邊際效用。客戶認識到一種需求。這種需求可以是功利主義的(渴望獲得某種功能性或實際的收益,例如當一個人需要一雙結實的運動鞋時)或享樂主義的(一種包含情緒反應或幻想的體驗需求)。消費者的目的是達到期望的狀態。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP