教唆:定義和含義

法律控制著人們的行為。它們被分為刑事和非刑事行為類別。然而,當行為背後存在犯罪動機時,即使像為廚房購買刀具這樣無辜的事情也會變得非法。即使購買刀具的人沒有真正殺死任何人,而是將其交給其他人這樣做,教唆的概念也擴大了刑法的範圍,以涵蓋這些犯罪意圖並對其進行懲罰。“教唆”一詞必須仔細審查,以便闡明教唆的概念。它通常意味著幫助、推進、協助、幫助和促進。1860 年印度刑法典第五章包含了教唆的法律,其中還規定了其責任和相應的處罰。

教唆的含義是什麼?

“教唆”一詞是指協助、推動或促使某人做錯事。因此,幫助某人犯罪就是教唆的定義。儘管教唆與實際犯罪有關,但它也構成一項單獨的罪行,並會受到單獨的處罰。在日常用語中,“教唆”一詞表示協助、推進、援助、進行或促進。“教唆”一詞是指命令、獲取或建議;默許;鼓勵;誘導或幫助;鼓勵;或唆使他人犯罪。

在刑法中,“教唆”一詞表示在協助犯罪的人(也稱為教唆犯)與實際犯罪的人(也稱為主犯)之間存在區別。

教唆犯的定義是指協助實施一項行為的人,如果該行為由具有與教唆犯相同知識或目的的人實施,則構成違反法律的行為。

教唆的要素

主要要素包括 −

與教唆相關的條款

印度刑法典第五章包含了教唆的條款,隨後是 15 個部分,即:

| 第 107 條定義了教唆,通常描述了三種類型的教唆,即教唆、共謀和協助。 |

| 第 108 條解釋了何時發生犯罪教唆, |

| 第 108-A 條規定了在印度教唆在外國犯下的罪行的情況。 |

| 第 109 條規定了在教唆的罪行被實施時對教唆罪的處罰,而 |

| 第 110 條規定了在被教唆的人以與教唆者不同的意圖或知識實施行為時的處罰。 |

| 第 111 條規定了教唆導致不同罪行但可能是其可能後果的情況。 |

| 第 112 條規定了第 111 條所涵蓋的情況下的累積處罰。 |

| 第 113 條是對第 111 條的補充,規定了在被教唆的行為導致與教唆者意圖不同的後果時的處罰。 |

| 第 114 條規定了教唆犯在犯罪發生時在場的情況,並使他應對主要罪行負責,而不僅僅是作為教唆犯 |

| 第 115 條和第 116 條規定了在未實施被教唆的罪行的情況下的處罰。 |

| 第 117 條涉及公眾或大批人員教唆犯罪。 |

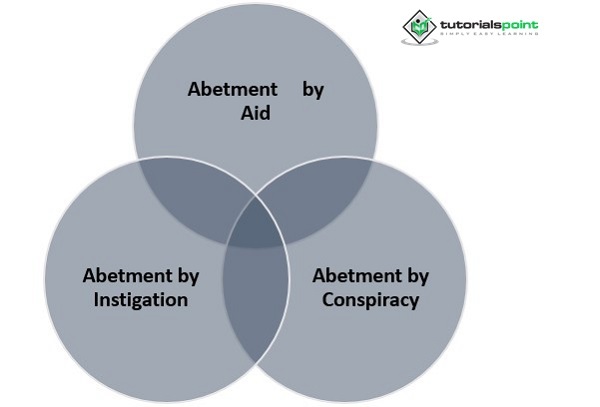

教唆的構成要素/教唆的型別

以下是教唆的構成要素:

教唆

“教唆”一詞是指一個人透過任何方式或語言(直接或間接)積極鼓勵或刺激另一個人採取行動,無論它以明確的請求或暗示、影射、鼓勵、蓄意誤導或蓄意隱瞞重要事實的形式出現。

用於描述接受指示的人應該做什麼的語言不必是正式的。為了確定是否存在教唆,在法律上不需要證明所說的話的準確措辭,但必須對所用詞語的實質有合理的確定性。

只有當旨在積極提出或促進犯罪行為時,才能被認定為教唆。簡單的同意不構成教唆。因此,這個動詞的意思是敦促、激勵或慫恿某人做一些戲劇性或不明智的事情。因此,必須存在犯罪意圖才能構成教唆行為。眾所周知,在爭吵中或一時衝動下說的話,因為它們是在憤怒和情緒激動時說出的,不能被解釋為具有構成教唆行為所需的犯罪意圖。

在涉及年輕新娘或結婚七年內因嫁妝騷擾而死亡的女性的案件中,教唆作為一種教唆型別,一直是關鍵因素之一。根據最高法院的一項裁決,必須確定所涉死亡是由自殺造成的,然後才能對協助自殺的人進行處罰。

在 Jamuna Singh訴比哈爾邦案(A.I.R. 1967 S.C. 553 at 554: 1967 Cri. LJ 541)中,當推定的教唆者與另一個人合謀實施犯罪時,教唆罪就完成了。該罪行的發生不需要實施教唆行為。

當被控犯下該罪行的人被判無罪時,只有在教唆犯罪的人蓄意幫助另一個人犯罪的情況下,針對他的教唆指控才會失敗。

共謀教唆

如果某人與一個或多個其他人達成協議,以實施非法行為或使用非法手段做一些違法的事情,並且隨後根據該協議採取了一些行動,則可以認為該人透過共謀幫助和教唆實施了犯罪。共謀被定義為兩個或更多人一起工作以實現共同目標。當刑事共謀根據第 107 條構成教唆時,第 120-A 條和 120-B 條的要求不是必需的,因為刑法典有關於懲罰此類共謀的具體條款。

協助教唆

如果某人明知故犯地提供支援或協助,透過實施一項行為或拒絕實施一項行為,則可以認為該人協助和教唆實施了犯罪。僅僅出於意圖無法提供幫助。該行為必須與教唆者參與的某些積極行動相一致。協助行為可能包括非法行為和不作為。例如,如果一名警官明知某些人會被拷打以獲取供詞,但仍留在現場,則他可能因透過不作為行為協助敲詐勒索罪而承擔責任。

構成幫助的行為或不作為必須是有意的。

必須在被協助的犯罪發生之前或發生時提供幫助。

結論

教唆罪建立在自然正義原則的基礎上,該原則規定了對維護公正和公平法律的處罰。法理學規定,除了主要犯罪人之外,犯罪的合謀者也必須受到懲罰。

常見問題

Q1. 減輕和教唆有什麼區別?

答:教唆被定義為“敦促某人採取行動的言語行為”,這是你為了激勵人們採取行動而做的事情。例如,配偶之間緊張的關係可能有助於其中一方自殺。而減輕是指減少或消除滋擾。

Q2. 教唆和刑事共謀有什麼區別?

答:教唆是一個或多個人參與或利用另一個人實施犯罪的行為。協助犯罪的人被稱為“教唆犯”,而實際實施犯罪的人被稱為“主犯”。

另一方面,共謀是一個過程,其中兩個人或多人同意實施一項非法行為或使用非法手段實施或實施一項合法行為。協議的簽署方被稱為“共謀者”。

Q3. 教唆是否屬於未遂罪?

答:未完成的犯罪通常被稱為“未遂罪”。未完成的刑事行為提出了是否應該懲罰沒有造成任何損害的人或釋放被判犯有罪的人的難題。大多數未遂罪最初被納入 1860 年的印度刑法典。例如,準備、協助、共謀和企圖

Q4. 教唆是否屬於實體罪?

答:無論教唆犯的犯罪意圖如何,教唆都是一項嚴重罪行;只需要簡單的挑釁即可實施犯罪。教唆者教唆其行為的人,即被教唆者,不受相同的法律標準約束。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統

關係型資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP