- HCI - 資源

- HCI - 快速指南

- HCI - 有用資源

- HCI - 討論

人機互動 - 快速指南

人機互動簡介

人機互動(HCI)以前被稱為人機研究或人機互動。它涉及計算機系統以及與之相關的、供人類使用的現象的設計、執行和評估。

HCI 可用於所有可能安裝計算機的學科。下面列出了一些可以以獨特重要性實施 HCI 的領域:

計算機科學 - 用於應用程式設計和工程。

心理學 - 用於理論應用和分析目的。

社會學 - 用於技術與組織之間的互動。

工業設計 - 用於互動式產品,如手機、微波爐等。

HCI 領域的世界領先組織是 ACM - SIGCHI,它代表計算機協會 - 人機互動特別興趣小組。SIGCHI 將計算機科學定義為 HCI 的核心學科。在印度,它作為一種互動提案出現,主要基於設計領域。

目標

本課程的目的是學習設計使用者友好介面或互動的方式。考慮到這一點,我們將學習以下內容:

設計和評估互動系統的方法。

透過認知系統和任務模型縮短設計時間的方法。

互動系統設計的程式和啟發式方法。

歷史演變

從最初的批處理計算機到以使用者為中心的設計,出現了一些重要的里程碑,如下所述:

早期計算機(例如 ENIAC,1946 年) - 硬體技術的改進帶來了計算能力的大幅提升。人們開始思考創新想法。

視覺顯示單元 (1950 年代) - SAGE(半自動地面環境),美國的一個防空系統使用了最早版本的 VDU。

Sketchpad 的開發 (1962 年) - Ivan Sutherland 開發了 Sketchpad,並證明計算機可以用於資料處理以外的目的。

道格拉斯·恩格爾巴特提出了程式設計工具包的概念 (1963 年) - 較小的系統建立了更大的系統和元件。

文字處理軟體和滑鼠的引入 (1968 年) - NLS(線上系統)的設計。

個人電腦 Dynabook 的引入 (1970 年代) - 在 Xerox PARC 開發了Smalltalk。

視窗和 WIMP 介面 - 在一個桌面上同時執行多個任務,在工作和螢幕之間切換,順序互動。

隱喻的概念 - Xerox Star 和 Alto 是第一個使用隱喻概念的系統,這導致了介面的自發性。

本·施奈德曼引入的直接操縱 (1982 年) - 首次用於 Apple Mac PC (1984 年),減少了語法錯誤的可能性。

凡尼瓦爾·布什引入超文字 (1945 年) - 用來表示文字的非線性結構。

多模態 (1980 年代後期)。

計算機支援的協同工作 (1990 年代) - 計算機介導的通訊。

全球資訊網 (1989 年) - 第一個圖形瀏覽器(Mosaic)出現在 1993 年。

普適計算 - 目前 HCI 領域最活躍的研究方向。基於感測器的/上下文感知計算,也稱為無處不在的計算。

HCI 在印度的根源

從 80 年代後期開始,一些突破性的創作和圖形傳播設計師開始對 HCI 領域感興趣。其他人則透過設計 CD-ROM 標題程式跨越了門檻。有些人透過為網路設計和提供計算機培訓進入該領域。

儘管印度在提供成熟的 HCI 課程方面落後,但印度的設計師除了創造力和藝術表現力之外,還將設計視為一種解決問題的活動,並更願意在需求尚未得到滿足的領域工作。

這種對設計的渴望經常促使他們進入創新領域並透過自學獲取知識。後來,當 HCI 前景出現在印度時,設計師採用了可用性評估、使用者研究、軟體原型設計等技術。

HCI 指南

施奈德曼的八條黃金法則

美國計算機科學家本·施奈德曼總結了一些關於設計的隱含事實,並提出了以下八條一般準則:

- 力求一致性。

- 滿足普遍可用性。

- 提供資訊反饋。

- 設計對話以產生閉環。

- 防止錯誤。

- 允許輕鬆撤消操作。

- 支援內部控制中心。

- 減少短期記憶負荷。

這些準則對普通設計師和介面設計師都有益。使用這八條準則,可以區分好的介面設計和壞的介面設計。它們對實驗性評估識別更好的 GUI 有益。

諾曼的七項原則

為了評估人與計算機之間的互動,唐納德·諾曼在 1988 年提出了七項原則。他提出了七個階段,可用於轉換困難的任務。以下是諾曼的七項原則:

利用世界知識和頭腦知識。

簡化任務結構。

使事物可見。

正確對映(使用者心智模型 = 概念模型 = 設計模型)。

將約束轉化為優勢(物理約束、文化約束、技術約束)。

為錯誤設計。

如果其他方法都失敗了 - 標準化。

啟發式評估

啟發式評估是一種系統的方法,用於檢查使用者介面是否存在可用性問題。一旦在設計中檢測到可用性問題,就會將其作為持續設計過程的一個組成部分加以解決。啟發式評估方法包括一些可用性原則,例如尼爾森的十項可用性原則。

尼爾森的十項啟發式原則

- 系統狀態的可見性。

- 系統與現實世界的匹配。

- 使用者控制與自由。

- 一致性和標準。

- 錯誤預防。

- 識別而非回憶。

- 使用的靈活性和效率。

- 美觀和簡約的設計。

- 幫助、診斷和錯誤恢復。

- 文件和幫助

尼爾森提出的上述十項原則在評估和解釋啟發式評估人員在稽核介面或產品時遇到的問題方面起到了清單的作用。

介面設計指南

本節介紹了一些更重要的 HCI 設計指南。一般互動、資訊顯示和資料輸入是三種 HCI 設計指南類別,下面將對其進行解釋。

一般互動

一般互動指南是全面的建議,重點關注一般說明,例如:

保持一致性。

提供有意義的反饋。

要求對任何重要的非平凡操作進行身份驗證。

授權輕鬆撤消大多數操作。

減少操作之間必須記住的資訊量。

追求對話、動作和思想的熟練程度。

原諒錯誤。

按功能對活動進行分類,並相應地建立螢幕地理位置。

提供上下文相關的幫助服務。

使用簡單的動作動詞或短動詞短語來命名命令。

資訊顯示

HCI 提供的資訊不應不完整或不清楚,否則應用程式將無法滿足使用者的需求。為了提供更好的顯示,制定了以下指南:

僅顯示適用於當前上下文的那些資訊。

不要用資料給使用者帶來負擔,使用允許快速整合資訊的演示佈局。

使用標準標籤、標準縮寫和可能的顏色。

允許使用者保持視覺上下文。

生成有意義的錯誤訊息。

使用大小寫、縮排和文字分組來幫助理解。

使用視窗(如果可用)對不同型別的資訊進行分類。

使用模擬顯示來描述更容易與此表示形式整合的資訊。

考慮顯示螢幕的可用地理位置並有效地利用它。

資料輸入

以下指南側重於資料輸入,這是 HCI 的另一個重要方面:

減少使用者需要執行的輸入運算元量。

維持資訊顯示和資料輸入之間的一致性。

讓使用者自定義輸入。

互動應該靈活,但也應調整到使用者首選的輸入模式。

停用在當前操作上下文中不合適的命令。

允許使用者控制互動流程。

提供幫助以協助所有輸入操作。

移除“米老鼠”輸入。

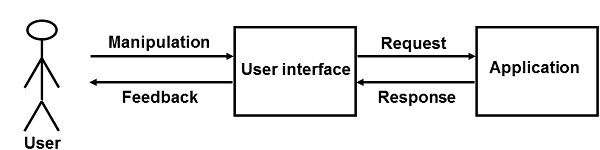

互動系統設計

本章的目的是學習互動系統的設計和開發的所有方面,這些系統現在已成為我們生活中重要的一部分。這些系統的設計和可用性會影響人們與技術之間關係的質量。Web 應用程式、遊戲、嵌入式裝置等都是該系統的一部分,該系統已成為我們生活中不可或缺的一部分。現在讓我們討論一下該系統的一些主要組成部分。

可用性工程的概念

可用性工程是軟體和系統開發過程中的一種方法,它包括從過程開始就獲得使用者參與,並透過使用可用性需求和指標來確保產品的有效性。

因此,它指的是抽象、實施和測試硬體和軟體產品的整個過程的可用性功能特性。從需求收集階段到產品的安裝、營銷和測試,所有這些都屬於此過程。

可用性工程的目標

- 使用有效 - 功能性

- 使用高效 - 效率

- 使用無錯誤 - 安全

- 易於使用 - 友好

- 使用愉快 - 愉悅體驗

可用性

可用性包含三個組成部分——有效性、效率和滿意度,使用者利用這三個組成部分在特定環境中實現目標。讓我們簡要了解一下這些組成部分。

有效性——使用者實現其目標的完整程度。

效率——有效實現目標時使用的資源能力。

滿意度——工作系統對其使用者的易用性。

可用性研究

基於實驗評估的人、產品和環境之間互動作用的系統研究。例如:心理學、行為科學等。

可用性測試

根據使用者需求、能力、前景、安全性和滿意度,對既定可用性引數進行的科學評估稱為可用性測試。

驗收測試

驗收測試,也稱為使用者驗收測試 (UAT),是一種由使用者執行的測試程式,作為在與供應商簽署最終協議之前的最後檢查點。讓我們以手持式條形碼掃描器為例。

假設一家超市從供應商處購買了條形碼掃描器。超市召集了一個收銀員團隊,讓他們在模擬商店環境中測試裝置。透過此程式,使用者將確定產品是否滿足他們的需求。在他們從供應商處收到最終產品之前,需要使用者驗收測試“透過”。

軟體工具

軟體工具是一種程式化軟體,用於建立、維護或以其他方式支援其他程式和應用程式。HCI 中一些常用的軟體工具如下:

規範方法——用於指定 GUI 的方法。儘管這些方法冗長且模稜兩可,但易於理解。

語法——程式能夠理解的書面指令或表示式。它們提供了完整性和正確性的確認。

轉換圖——可以在文字、連結頻率、狀態圖等中顯示的節點和連結集。它們難以評估可用性、可見性、模組化和同步性。

狀態圖——為同時進行的使用者活動和外部操作開發的圖表方法。它們提供與介面構建工具的連結規範。

介面構建工具——有助於設計命令語言、資料輸入結構和小部件的設計方法。

介面模型工具——用於快速繪製 GUI 草圖的工具。例如:Microsoft Visio、Visual Studio .Net 等。

軟體工程工具——提供使用者介面管理系統的擴充套件程式設計工具。

評估工具——評估程式正確性和完整性的工具。

HCI 和軟體工程

軟體工程是研究軟體的設計、開發和維護。它與 HCI 聯絡在一起,使人機互動更加生動和互動。

讓我們看看軟體工程中用於互動式設計的以下模型。

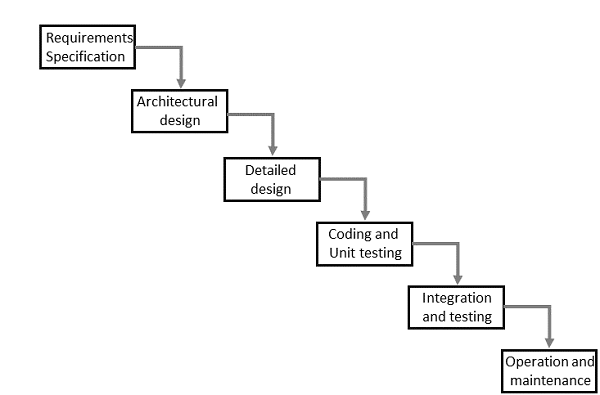

瀑布模型

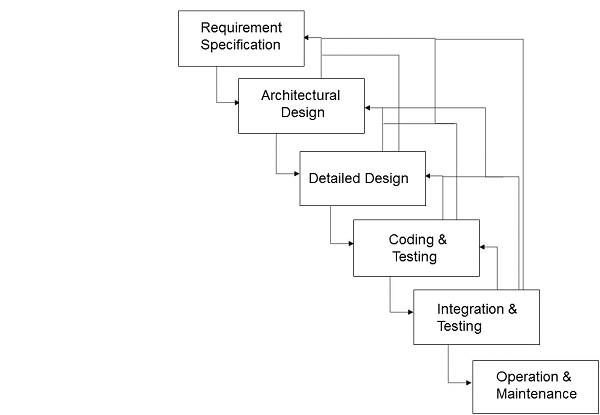

互動系統設計

軟體工程瀑布模型的單向移動表明,每個階段都依賴於前一個階段,反之則不然。但是,此模型不適用於互動式系統設計。

互動式系統設計表明,每個階段都相互依賴,以實現設計和產品建立的目的。這是一個持續的過程,因為需要了解的東西太多,使用者也一直在變化。互動式系統設計師應該認識到這種多樣性。

原型設計

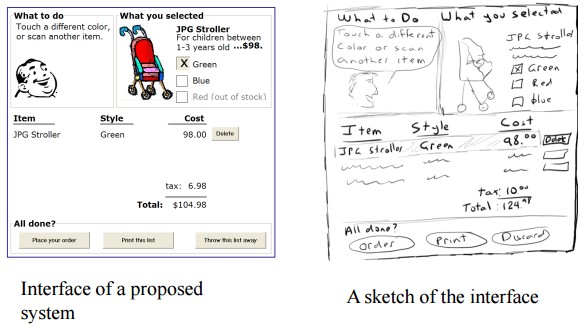

原型設計是另一種型別的軟體工程模型,它可以具有預計系統的所有功能範圍。

在 HCI 中,原型設計是一種試用和部分設計,可幫助使用者在不執行完整系統的情況下測試設計理念。

原型的示例可以是草圖。互動式設計的草圖稍後可以製作成圖形介面。請參見下圖。

上圖可以被視為低保真原型,因為它使用手動程式(如在紙上進行草圖繪製)。

中保真原型涉及系統的一些但並非所有過程。例如,GUI 的第一個螢幕。

最後,高保真原型在設計中模擬了系統的所有功能。此原型需要時間、金錢和勞動力。

以使用者為中心的設計 (UCD)

收集使用者反饋以改進設計的過程稱為以使用者為中心的設計或 UCD。

UCD 缺點

- 使用者參與被動。

- 使用者對新介面的感知可能不合適。

- 設計師可能會向用戶提出錯誤的問題。

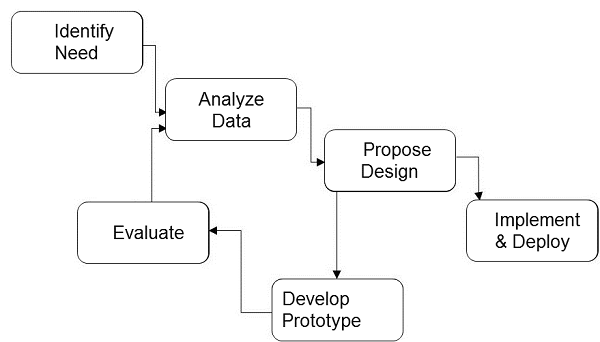

互動式系統設計生命週期 (ISLC)

下圖中的階段會重複進行,直到找到解決方案。

圖表

GUI 設計與美學

圖形使用者介面 (GUI) 是使用者可以在計算機系統中操作程式、應用程式或裝置的介面。這是圖示、選單、小部件、標籤存在以供使用者訪問的地方。

GUI 中的所有內容都以一種易於識別且賞心悅目的方式排列這一點非常重要,這體現了 GUI 設計師的美學意識。GUI 美學為任何產品提供個性和標識。

印度工業中的 HCI

在過去的幾年裡,印度的大多數 IT 公司都在招聘 HCI 相關活動的設計師。即使是跨國公司也開始從印度招聘 HCI 人才,因為印度設計師在建築、視覺和互動設計方面證明了自己的能力。因此,印度的 HCI 設計師不僅在國內,而且在國外也嶄露頭角。

儘管可用性一直存在,但該職業在過去十年中蓬勃發展。並且由於新產品頻繁開發,耐用性預測也看起來非常樂觀。

根據對可用性專家的估計,印度只有 1000 名專家。總體需求約為 60,000 人。在該國所有設計師中,HCI 設計師約佔 2.77%。

HCI 類比

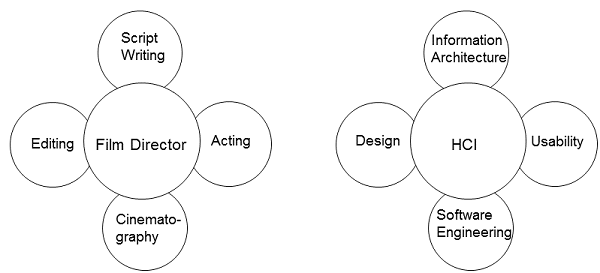

讓我們舉一個大家都能理解的常見類比。電影導演是一個憑藉經驗可以從事劇本創作、表演、剪輯和攝影的人。他/她可以被認為是負責電影所有創作階段的唯一負責人。

類似地,HCI 可以被視為電影導演,其工作部分是創意性的,部分是技術性的。HCI 設計師對所有設計領域都有充分的瞭解。下圖描述了這種類比:

互動裝置

多種互動式裝置用於人機互動。其中一些是已知的工具,一些是最近開發的,或者是一些未來需要開發的概念。在本章中,我們將討論一些新的和舊的互動式裝置。

觸控式螢幕

觸控式螢幕的概念在幾十年前就被預言了,但平臺是最近才獲得的。如今,許多裝置都使用觸控式螢幕。在仔細選擇這些裝置後,開發人員會自定義其觸控式螢幕體驗。

製造觸控式螢幕最便宜且相對簡單的方法是使用電極和電壓關聯。除了硬體差異外,即使使用相同的硬體,僅軟體就可以在一種觸控裝置與另一種觸控裝置之間帶來重大差異。

隨著創新設計以及新的硬體和軟體的出現,觸控式螢幕未來很可能得到大規模發展。可以透過在觸控與其他裝置之間進行同步來進行進一步開發。

在 HCI 中,觸控式螢幕可以被視為一種新的互動式裝置。

手勢識別

手勢識別是語言技術中的一門學科,其目標是透過數學程式理解人類的動作。目前,手勢識別是重點關注的領域。這項技術是面向未來的。

這項新技術實現了人與計算機之間的高階關聯,無需使用任何機械裝置。這種新的互動式裝置可能會取代鍵盤等舊裝置,並且對觸控式螢幕等新裝置也很重要。

語音識別

將口語短語轉錄成書面文字的技術稱為語音識別。此類技術可用於高階控制許多裝置,例如開啟和關閉電器。只需要識別某些命令即可完成轉錄。但是,這對於大型詞彙表來說可能沒有好處。

此 HCI 裝置幫助使用者實現擴音移動,並使基於指令的技術與使用者保持最新。

鍵盤

鍵盤可以被視為我們今天都知道的原始裝置。鍵盤使用一組鍵/按鈕作為計算機的機械裝置。鍵盤上的每個鍵都對應一個書面符號或字元。

這是人與機器之間最有效和最古老的互動式裝置,它為開發更多互動式裝置提供了思路,並在自身方面也取得了進步,例如計算機和手機的軟屏鍵盤。

響應時間

響應時間是指裝置響應請求所需的時間。請求可以是資料庫查詢到載入網頁的任何內容。響應時間是服務時間和等待時間的總和。當響應需要透過網路傳輸時,傳輸時間成為響應時間的一部分。

在現代 HCI 裝置中,安裝了多個應用程式,並且大多數應用程式同時執行或根據使用者的使用情況執行。這使得響應時間更加繁忙。響應時間的所有增加都是由等待時間的增加引起的。等待時間是由於請求的執行以及其後的請求佇列造成的。

因此,裝置的響應時間越快越好,為此,現代裝置中使用了先進的處理器。

設計流程與任務分析

HCI 設計

HCI 設計被認為是一個解決問題的過程,其組成部分包括計劃用途、目標區域、資源、成本和可行性。它決定了產品相似性以平衡權衡的要求。

以下幾點是互動設計的四個基本活動:

- 識別需求

- 構建替代設計

- 開發設計的互動式版本

- 評估設計

以使用者為中心的方法的三個原則為:

- 儘早關注使用者和任務

- 經驗測量

- 迭代設計

設計方法

自人類與計算機互動領域誕生以來,湧現出各種闡述人機互動技術的方法論。以下是幾種設計方法論:

活動理論 - 這是一種HCI方法,描述了人機交互發生的框架。活動理論提供推理、分析工具和互動設計。

以使用者為中心的設計 - 它將使用者置於設計的中心位置,讓他們有機會與設計師和技術人員合作。

使用者介面設計原則 - 容錯性、簡單性、可見性、可供性、一致性、結構和反饋是介面設計中使用的七大原則。

價值敏感設計 - 這種方法用於開發技術,包括三種類型的研究:概念性、經驗性和技術性。

概念性研究致力於理解使用技術的投資者的價值觀。

經驗性研究是定性或定量的設計研究,展示了設計師對使用者價值觀的理解。

技術性研究包括在概念性和經驗性研究中使用技術和設計。

參與式設計

參與式設計過程將所有利益相關者都納入設計過程,以便最終結果滿足他們期望的需求。這種設計應用於各個領域,例如軟體設計、建築、景觀建築、產品設計、可持續性、平面設計、規劃、城市設計,甚至醫學。

參與式設計不是一種風格,而是關注設計的過程和程式。它被視為一種消除設計師設計責任和起源的方式。

任務分析

任務分析在使用者需求分析中發揮著重要作用。

任務分析是瞭解使用者和抽象框架、工作流程中使用的模式以及與GUI互動的按時間順序實現的過程。它分析使用者劃分任務並對其進行排序的方式。

什麼是任務?

有助於實現有用目標的人為行為,目標指向系統,這就是任務。任務分析定義的是使用者而不是計算機的執行。

層次任務分析

層次任務分析是將任務分解成可以利用邏輯執行順序進行分析的子任務的過程。這將有助於以最佳方式實現目標。

“層次結構是元素的組織,根據先決條件關係,描述了學習者必須採取的體驗路徑,才能實現層次結構中較高位置的任何單一行為。(Seels & Glasgow,1990,第 94 頁)”。

分析技術

任務分解 - 將任務分解成子任務並按順序排列。

基於知識的技術 - 使用者需要了解的任何說明。

“使用者”始終是任務的起點。

人種學 - 在使用情境中觀察使用者的行為。

協議分析 - 觀察和記錄使用者操作。這是透過驗證使用者的思維來實現的。讓使用者大聲思考,以便理解使用者的思維邏輯。

工程任務模型

與層次任務分析不同,工程任務模型可以正式指定,並且更有用。

工程任務模型的特徵

工程任務模型具有靈活的表示法,可以清晰地描述可能的活動。

它們有組織的方法來支援需求、分析和在設計中使用任務模型。

它們支援將現成的設計解決方案迴圈用於應用程式中發生的問題。

最後,它們允許自動工具訪問以支援設計週期的不同階段。

ConcurTaskTree (CTT)

CTT 是一種用於建模任務的工程方法,由任務和運算子組成。CTT 中的運算子用於描述任務之間的時間順序關聯。以下是 CTT 的關鍵特徵:

- 關注使用者希望完成的操作。

- 層次結構。

- 圖形語法。

- 豐富的順序運算子集。

對話設計

對話是兩個或多個實體或系統之間互動的構建。在 HCI 中,對話在三個層次上進行研究:

詞彙級 - 此級別處理圖示的形狀、實際按下的鍵等。

語法級 - 此級別描述互動中輸入和輸出的順序。

語義級 - 在此級別,處理對話對內部應用程式/資料的影響。

對話表示

為了表示對話,我們需要正式的技術,它有兩個目的:

它有助於更好地理解提議的設計。

它有助於分析對話以識別可用性問題。例如,可以回答“設計是否真正支援撤銷?”等問題。

形式化的介紹

我們可以使用許多形式化技術來表示對話。在本章中,我們將討論三種形式化技術,它們是:

- 狀態轉換網路 (STN)

- 狀態圖

- 經典的Petri網

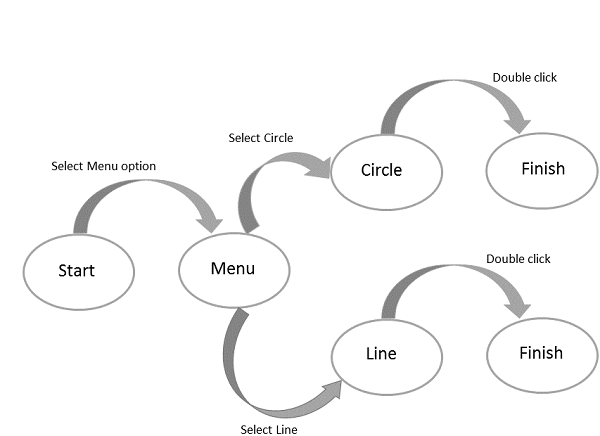

狀態轉換網路 (STN)

STN 最為直觀,它知道對話從根本上來說表示從系統的某個狀態到下一個狀態的轉換。

STN 的語法包括以下兩個實體:

圓圈 - 圓圈表示系統的狀態,透過給狀態命名來標記。

弧線 - 圓圈透過弧線連線,弧線表示導致從弧線起始狀態轉換到結束狀態的動作/事件。

STN 圖

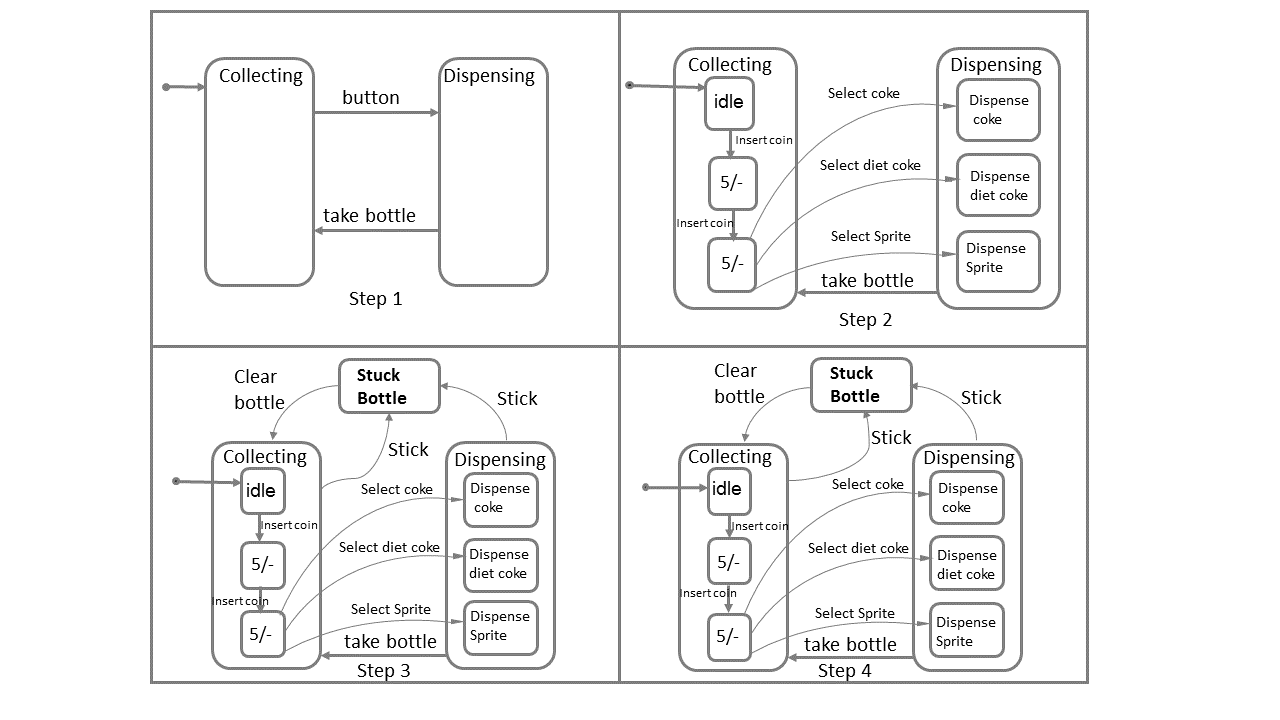

狀態圖

狀態圖表示覆雜的反應系統,它擴充套件了有限狀態機 (FSM),處理併發,並向 FSM 添加了記憶體。它還簡化了複雜系統的表示。狀態圖具有以下狀態:

活動狀態 - 底層 FSM 的當前狀態。

基本狀態 - 這些是單個狀態,不包含其他狀態。

超狀態 - 這些狀態由其他狀態組成。

說明

對於每個基本狀態 b,包含 b 的超狀態稱為祖先狀態。當超狀態處於活動狀態時,如果其子狀態中只有一個處於活動狀態,則該超狀態稱為 OR 超狀態。

讓我們看看一個投幣後分配瓶子的機器的狀態圖構建。

上圖解釋了整個自動售貨機的過程。在投入硬幣後按下按鈕,機器將在裝瓶和分配模式之間切換。當所需的請求瓶可用時,它會分配瓶子。在後臺,執行另一個過程,其中任何卡住的瓶子都會被清除。步驟 4 中的“H”符號表示為將來訪問而將過程新增到歷史記錄中。

Petri 網

Petri 網是活動行為的簡單模型,它具有四個行為元素,例如:位置、轉換、弧線和標記。Petri 網提供圖形化的解釋,便於理解。

位置 - 此元素用於表示反應系統的被動元素。位置用圓圈表示。

轉換 - 此元素用於表示反應系統的活動元素。轉換用正方形/矩形表示。

弧線 - 此元素用於表示因果關係。弧線用箭頭表示。

標記 - 此元素會發生變化。標記用小的實心圓圈表示。

視覺思維

自古以來,視覺材料就以繪畫、素描、地圖、圖表、照片等形式輔助溝透過程。在當今世界,隨著技術的進步和進一步發展,為視覺資訊(如思維和推理)提供了新的潛力。根據研究,視覺思維在人機互動 (HCI) 設計中的應用尚未完全開發出來。因此,讓我們學習支援 HCI 設計中意義建構活動的視覺思維理論。

在網路資訊設計方面,人們發現了一套用於討論視覺思維的初始術語,其中包括視覺直接性、視覺推動力、視覺阻抗以及視覺隱喻、類比和聯想等概念。

因此,在設計過程中,此設計過程非常適合作為一種邏輯和協作的方法。讓我們簡要討論一下這些概念。

視覺直接性

這是一種推理過程,有助於理解視覺表示中的資訊。選擇該術語是為了突出其與時間相關的特性,它也作為設計在多大程度上促進了推理的指標。

視覺推動力

視覺推動力被定義為一種刺激,旨在增強對錶示的上下文方面的參與度。

視覺阻抗

它被認為是視覺直接性的反面,因為它阻礙了表示的設計。在推理方面,阻抗可以表示為較慢的認知。

視覺隱喻、聯想、類比、溯因和融合

當使用視覺演示來理解一個想法,將其解釋為另一個熟悉的想法時,這被稱為視覺隱喻。

視覺類比和概念融合類似於隱喻。類比可以定義為從一個特定事物到另一個事物的推論。概念融合可以定義為來自不同情況的元素和重要關係的組合。

HCI 設計可以透過使用上述概念獲益匪淺。這些概念在支援 HCI 中使用視覺程式以及在設計過程中都具有實用價值。

直接操縱程式設計

直接操縱已被譽為一種良好的介面設計形式,並受到使用者的歡迎。此類過程使用多種來源獲取輸入,並最終使用內建工具和程式將其轉換為使用者所需的輸出。

“直接性”被認為是主要促成操縱程式設計的現象。它有兩個方面。

- 距離

- 直接參與

距離

距離是決定使用者目標與系統提供的解釋水平之間差距的介面,使用者與之互動。這些被稱為執行鴻溝和評估鴻溝。

執行鴻溝

執行鴻溝定義了使用者目標與實現該目標的裝置之間的差距/鴻溝。可用性的主要目標之一是透過消除障礙並遵循步驟來最大程度地減少使用者對預期任務的干擾,從而縮小這一差距,這將阻止工作流程。

評估鴻溝

評估鴻溝是使用者從設計中的系統中解釋出來的期望的表示。根據唐納德·諾曼的說法,當系統以易於獲取、易於解釋並與使用者對系統思考方式相匹配的形式提供有關其狀態的資訊時,鴻溝很小。

直接參與

它被描述為一種程式設計,其中設計直接處理使用者呈現的物件的控制,並使系統更易於使用。

對執行和評估過程的審查闡明瞭使用系統的努力。它還提供了最大程度地減少使用系統所需的心理努力的方法。

直接操縱的問題

儘管響應的即時性和目標轉換為操作使某些任務變得容易,但並非所有任務都應該很容易完成。例如,重複性操作最好透過指令碼而不是透過即時性來完成。

直接操縱介面難以管理變數,或從一類元素中說明離散元素。

直接操縱介面可能不準確,因為其依賴於使用者而不是系統。

直接操縱介面的一個重要問題是,它直接支援使用者認為的技術。

專案呈現順序

在人機互動中,可以根據任務或應用程式的要求計劃呈現順序。應注意選單中專案的自然順序。呈現順序的主要因素包括:

- 時間

- 數字排序

- 物理屬性

當沒有與任務相關的安排時,設計人員必須選擇以下方案之一:

- 術語的字母順序

- 相關專案的組合

- 最常用的專案優先

- 最重要的專案優先

選單佈局

- 選單應使用任務語義進行組織。

- 寬而淺的選單應優於窄而深的選單。

- 位置應透過圖形、數字或標題顯示。

- 子樹應使用專案作為標題。

- 專案應有意義地組合。

- 專案應有意義地排序。

- 應使用簡潔的專案。

- 應使用一致的語法、佈局和技術。

- 應允許提前輸入、跳過或其他快捷方式。

- 應允許跳轉到上一個選單和主選單。

- 應考慮線上幫助。

應為以下元件定義一致性指南:

- 標題

- 專案放置

- 說明

- 錯誤訊息

- 狀態報告

表單填寫對話方塊

適用於多個數據欄位的輸入:

- 完整的資訊應對使用者可見。

- 顯示應類似於熟悉的紙質表單。

- 應提供一些針對不同型別條目的說明。

使用者必須熟悉:

- 鍵盤

- 使用Tab鍵或滑鼠移動游標

- 錯誤糾正方法

- 欄位標籤含義

- 允許的欄位內容

- Enter鍵和/或Return鍵的使用。

表單填寫設計指南:

- 標題應有意義。

- 說明應易於理解。

- 欄位應進行邏輯分組和排序。

- 表單應具有視覺吸引力。

- 應提供熟悉的欄位標籤。

- 應使用一致的術語和縮寫。

- 應提供方便的游標移動功能。

- 應提供單個字元和整個欄位的錯誤糾正功能。

- 錯誤預防。

- 應顯示不可接受值的錯誤訊息。

- 可選欄位應清楚標記。

- 應提供欄位的解釋性訊息。

- 應顯示完成訊號。

資訊檢索與視覺化

資料庫查詢

資料庫查詢是從資料庫檢索資訊的主要機制。它包含預定義格式的資料庫問題。許多資料庫管理系統使用結構化查詢語言 (SQL) 標準查詢格式。

示例

SELECT DOCUMENT# FROM JOURNAL-DB WHERE (DATE >= 2004 AND DATE <= 2008) AND (LANGUAGE = ENGLISH OR FRENCH) AND (PUBLISHER = ASIST OR HFES OR ACM)

當用戶能夠檢視和控制搜尋時,他們的表現會更好,滿意度也會更高。因此,資料庫查詢在人機互動中提供了大量幫助。

以下要點闡明瞭文字搜尋的使用者介面的五階段框架:

制定 - 表達搜尋

啟動操作 - 啟動搜尋

審查結果 - 閱讀訊息和結果

細化 - 制定下一步

使用 - 編譯或傳播見解

多媒體文件搜尋

以下是主要的多媒體文件搜尋類別。

影像搜尋

在普通的搜尋引擎中執行影像搜尋並不容易。但是,有一些網站可以透過輸入您選擇的影像來進行影像搜尋。大多數情況下,使用簡單的繪圖工具來構建搜尋模板。對於複雜的搜尋(如指紋匹配),會開發特殊的軟體,使用者可以在其中搜索機器中預定義的獨特特徵資料。

地圖搜尋

地圖搜尋是另一種形式的多媒體搜尋,其中線上地圖透過移動裝置和搜尋引擎檢索。儘管複雜的搜尋(如經緯度搜索)需要結構化的資料庫解決方案。使用高階資料庫選項,我們可以檢索各個方面的各種地圖,例如城市、州、國家、世界地圖、天氣圖、路線等。

設計/圖表搜尋

一些設計軟體包也支援設計或圖表的搜尋。例如:圖表、藍圖、報紙等。

聲音搜尋

也可以透過資料庫的音訊搜尋輕鬆進行聲音搜尋。不過,使用者應清楚地說出要搜尋的單詞或短語。

影片搜尋

Infomedia 等新專案有助於檢索影片搜尋。它們提供影片或影片幀分割的概述。

動畫搜尋

隨著Flash的普及,動畫搜尋的頻率有所增加。現在可以搜尋特定的動畫,例如移動的船隻。

資訊視覺化

資訊視覺化是對概念資料的互動式視覺表示,它增強了人類的理解。它源於人機互動研究,並被用作各個領域的關鍵組成部分。它允許使用者同時檢視、發現和理解大量資訊。

資訊視覺化也是一種假設結構,通常在正式檢查(如統計假設檢驗)之後進行。

高階過濾

以下是一些高階過濾程式:

- 使用複雜的布林查詢進行過濾

- 自動過濾

- 動態查詢

- 分面元資料搜尋

- 示例查詢

- 隱式搜尋

- 協同過濾

- 多語言搜尋

- 視覺欄位規範

超文字和超媒體

超文字可以定義為包含具有即時訪問許可權的超連結的文字。任何提供對另一段文字的引用的文字都可以理解為兩個資訊節點,引用構成連結。在超文字中,所有連結都是活動的,單擊時會開啟新的內容。

另一方面,超媒體是一種資訊媒介,它包含不同型別的媒體,例如影片、CD等,以及超連結。

因此,超文字和超媒體都指的是一個連結資訊系統。文字可能引用連結,這些連結也可能包含視覺或媒體。因此,超文字可以用作通用術語來表示文件,該文件實際上可能分佈在多個媒體上。

網站設計的物件-動作介面模型

物件-動作介面 (OAI) 可以被認為是圖形使用者介面 (GUI) 的下一步。此模型側重於物件優先於操作。

OAI 模型

OAI 模型允許使用者對物件執行操作。首先選擇物件,然後對物件執行操作。最後,結果將顯示給使用者。在此模型中,使用者不必擔心任何語法操作的複雜性。

物件-動作模型為使用者提供了優勢,因為他們由於直接參與設計過程而獲得了一種控制感。計算機充當表示不同工具的媒介。

面向物件程式設計

面向物件程式設計正規化 (OOPP)

面向物件程式設計正規化在人機互動中發揮著重要作用。它具有不同的元件,這些元件獲取現實世界中的物件並在其上執行操作,從而在人與機器之間進行即時互動。以下是 OOPP 的元件:

此正規化描述了一個現實生活系統,其中交互發生在現實物件之間。

它將應用程式建模為一組相互互動的相關物件。

程式設計實體被建模為一個類,表示相關現實世界物件的集合。

程式設計從現實世界物件和類的概念開始。

應用程式被劃分為多個包。

包是類的集合。

類是類似現實世界物件的封裝組。

物件

現實世界中的物件具有兩個共同特徵:它們都具有狀態和行為。讓我們看下面的圖片示例來了解物件。

在上圖中,“狗”物件既有狀態又有行為。

物件將其資訊儲存在屬性中,並透過方法公開其行為。現在讓我們簡要討論面向物件程式設計的不同元件。

資料封裝

透過物件的方法隱藏類的實現細節,稱為資料封裝。在面向物件程式設計中,它將程式碼和資料繫結在一起,並保護它們免受外部干擾。

公共介面

軟體實體在單臺計算機或網路中相互互動的點稱為公共介面。這有助於資料安全。其他物件可以透過僅使用那些透過公共介面暴露給外部世界的那些方法來更改物件的狀態。

類

類是一組具有共同方法的物件。它可以被認為是建立物件的藍圖。

類處於被動狀態,不相互通訊,但用於例項化相互通訊的物件。

繼承

繼承通常是指獲取屬性的過程。在 OOP 中,一個物件繼承另一個物件的屬性。

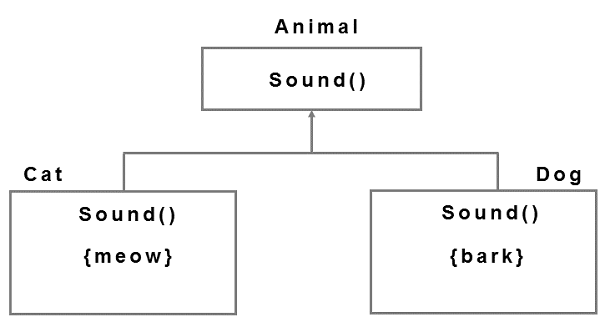

多型性

多型性是指多個類使用相同方法名稱並重新定義派生類的方法的過程。

示例

使用者介面設計的面向物件建模

面向物件的介面將使用者與現實世界聯絡起來,用於設計目的的操作軟體物件。讓我們看一下圖表。

介面設計力求在互動任務和操作的幫助下成功實現使用者目標。

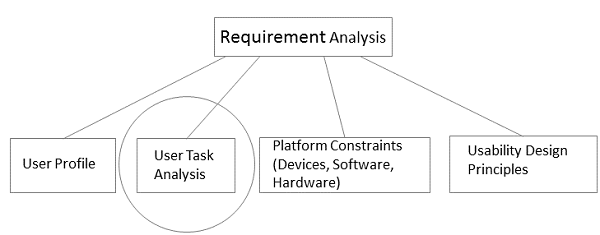

在為介面設計建立 OOM 時,首先進行使用者需求分析。設計指定每個對話方塊所需的結構和元件。之後,開發介面並根據用例進行測試。示例:個人銀行應用程式。

然後分析為每個用例記錄的過程式列以查詢關鍵物件。這將生成一個物件模型。關鍵物件稱為分析物件,任何顯示這些物件之間關係的圖都稱為物件圖。

人機互動總結

在本教程中,我們已經學習了人機互動的基本方面。從這裡開始,我們可以參考完整的參考書籍和指南,這些書籍和指南將深入介紹該主題的程式設計方面。我們希望本教程能幫助您理解主題,並對該主題產生興趣。

我們希望未來看到HCI設計領域出現新的職業,這些職業將借鑑現有的設計實踐。未來的HCI設計師肯定會採用許多如今屬於專家領域的技能。對於現有的專家實踐,我們希望他們能夠像過去其他人一樣不斷發展。

未來,我們希望重塑軟體開發工具,使程式設計對人們的工作和愛好更有用。我們也希望將軟體開發理解為一項協作工作,並研究軟體對社會的影響。