有效接受的要點

要約由被要約人接受,被要約人即為受要約人。為了構成有效接受,接受必須以規定的方式並在規定的或合理的期限內作出。接受基本上表示受要約人或受諾人的意圖,即締結合同以履行要約中設想的行為。

此外,有效的接受要求與被要約人完成溝通。

接受的含義是什麼?

根據1872年印度合同法第2(b)條對接受的定義如下:

“當向其提出要約的人表示同意時,該要約即被接受。要約一經接受,即成為承諾。”

因此,接受只能由向其提出要約的受諾人作出,並且必須完整地接受要約,因為任何偏離原要約或任何更改本身都會導致新的要約的形成。因此,接受要約會導致承諾,如果妥善溝通,則構成法律上可執行的協議,因為雙方都受其約束。

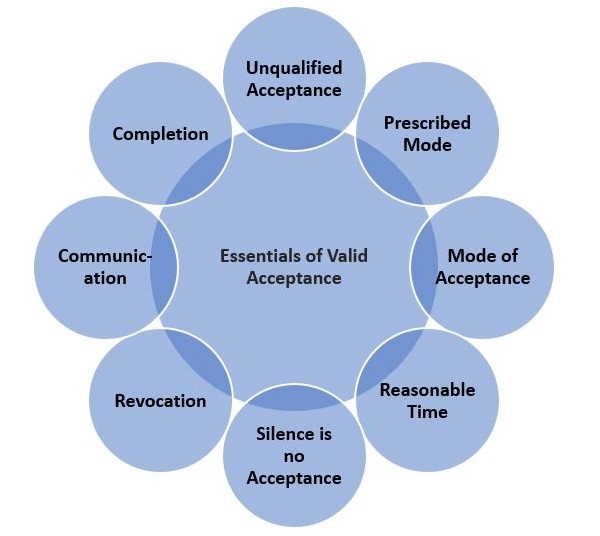

有效接受的要點

以下是有效接受的要點:

無條件接受 - 對要約的接受必須是絕對的和無條件的,因為合同的成立需要當事人意思一致。因此,必須完整地接受要約的所有條款,不得進行任何更改或進行未來談判的可能性。

接受方式 - 要約或建議的接受可以是明示的或默示的,如果要約或受要約人未作規定。當接受以口頭或書面形式作出時,即為明示接受;當從受諾人的行為中可以看出時,即為默示接受。

規定方式 - 合同法第7條規定,如果要約規定了接受的方式,則必須僅以該方式或方法作出才能構成有效接受。如果以其他方式作出,則只有在要約人未在合理期限內提出異議的情況下才有效。但是,如果受要約人儘管要約人提出異議,仍未以規定的方式作出,則該接受無效且不可執行。

合理時間 - 對要約的接受必須在要約中指明的期限內或在合理的期限內作出;否則,該要約被視為失效。因此,接受只能在要約有效期間作出。

沉默不構成接受 - 沉默既不能作為規定的接受方式,也不能作為標準的接受方式,因為它難以證明。

溝通 - 要約的接受必須告知要約人才能具有約束力並全面完整。此外,要約只能由受要約人接受;但是,接受可以告知要約人或其指定的代理人。此外,一旦要約人知悉,溝通即告完成,即使是告知錯誤的人。

撤銷 - 要約的接受可以在其告知要約人或受要約人之前撤銷,因為撤銷權在接受告知要約人後即告消滅。

完成 - 接受一旦被要約人和要約人知悉,即告完成。此外,接受的完成導致要約人和受要約人之間形成合同和法律關係。

結論

接受是合同形成和完成的最關鍵階段,因為它標誌著受諾人和承諾人同時開始具有法律效力的權利、義務和責任。此外,雖然受要約人沒有義務接受要約,但一旦他接受,他就受其約束,一旦要約人知悉該接受,他也受其約束。因此,僅僅是精神上的接受並不構成法律關係;而是以標準的溝通方式表達它才導致合同的成立。

常見問題

要約接受與接受溝通之間有什麼區別?

當受要約人完整地接受要約時,即構成接受;當他將他的接受通知要約人時,即構成接受溝通。但是,只有在要約人收到後才算完成。

要約人、受要約人、承諾人和受諾人之間有什麼區別?

要約人或承諾人是提出要約的人,受要約人或受諾人是接受要約人或承諾人提出的要約的人。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP