- 計算機基礎

- 計算機 - 首頁

- 計算機 - 概述

- 計算機 - 優點與缺點

- 計算機 - 分類

- 計算機 - 應用

- 計算機 - 歷史與演變

- 計算機 - 系統特徵

- 計算機 - 起源

- 計算機 - 歷代

- 計算機 - 型別

- 計算機 - 元件

- 計算機 - CPU

- 計算機 - 輸入裝置

- 計算機 - 輸出裝置

- 計算機 - 儲存單元

- 計算機 - 算術邏輯單元 (ALU)

- 計算機 - 硬體

- 計算機 - 主機板

- 計算機 - RAM

- 計算機 - 只讀儲存器

- 計算機 - GPU

- 計算機 - 電源供應單元

- 計算機 - 軟體

- 計算機 - 軟體型別

- 計算機 - NAND 快閃記憶體

- 計算機 - NVMe 儲存器

- 計算機 - 緊湊型快閃記憶體卡

- 計算機 - 資料儲存和記憶體

- 計算機 - 資料儲存型別

- 計算機 - 硬碟驅動器 (HDD)

- 計算機 - 固態硬碟 (SSD)

- 計算機 - 光學儲存

- 計算機 - 儲存卡

- 計算機 - 雲端儲存

- 計算機 - 記憶體

- 計算機 - 快取記憶體

- 計算機 - 影片隨機存取儲存器 (VRAM)

- 計算機 - 網際網路和內聯網

- 計算機 - 網際網路

- 計算機 - 外聯網

- 計算機 - 網站

- 計算機 - 文字處理器

- 計算機 - 電子表格

- 計算機 - 簡報

- 計算機 - 電子郵件工具

- 計算機 - 埠

- 計算機 - 數制

- 計算機 - 數制轉換

- 計算機 - 資料和資訊

- 計算機 - 網路

- 計算機 - 作業系統

- 計算機 - 鍵盤快捷鍵

- 計算機 - 防病毒軟體

- 計算機 - 病毒

- 計算機 - 如何購買?

- 計算機 - 可選課程

- 計算機有用資源

- 計算機 - 快速指南

- 計算機 - 有用資源

- 計算機 - 討論

計算機 - 歷代

計算機的發展經歷了不同的世代,每一代都標誌著技術和架構方面的重大進步。這些世代分類如下:

- 第一代

- 第二代

- 第三代

- 第四代

- 第五代

第一代

第一代計算機的時間範圍是 1940 年到 1956 年。

第一代計算機使用真空管或熱離子閥機器開發。

穿孔卡片和紙帶用作輸入/輸出。

磁鼓和磁帶用作儲存資料的儲存裝置。

由於真空管和其他電子裝置,這些計算機消耗大量電力併產生大量熱量。

它們體積龐大且價格昂貴。

這些計算機基於二進位制編碼概念(即 0-1 語言)工作。

示例 - ENIAC、EDVAC 等。

閱讀更多關於 第一代

第二代

第二代計算機的時間範圍是 1956 年到 1963 年。

使用電晶體開發。

與第一代相比,第二代計算機體積更小。

穿孔卡片和磁帶用於輸入/輸出。

功耗低,產生的熱量少。

使用了磁芯儲存器。

計算速度快,被用於商業、科學研究和政府應用。

示例 - UNIVAC、IBM 1401、IBM 7090。

閱讀更多關於 第二代

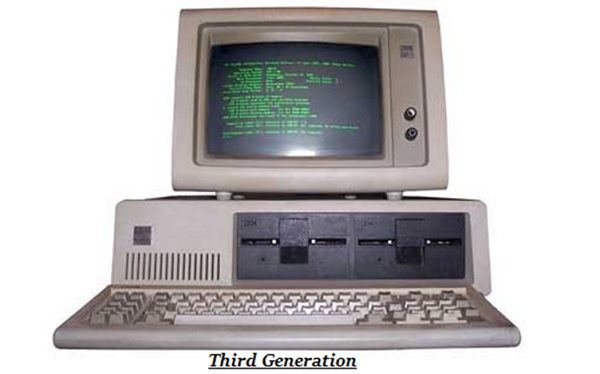

第三代

第三代計算機的時間範圍是 1963 年到 1971 年。

使用積體電路 (IC) 開發。

與第二代相比,第三代計算機體積更小。

磁帶、鍵盤、顯示器、印表機裝置用作輸入和輸出。

計算能力比第二代計算機更高。

第三代計算機功耗更低,產生的熱量也更少。

第三代計算機的維護成本也較低,因為它們的功耗低,產生的熱量少。

它們被廣泛用於商業用途。

示例 - UNIVAC、IBM 360、IBM 370。

閱讀更多關於 第三代

第四代

第四代計算機的時間範圍是 1972 年到 2010 年。

使用微處理器技術開發。

在體積和計算能力方面令人驚歎。

行動式電腦。

功耗非常低且價格合理。

使用了諸如 RAM、ROM 之類的半導體記憶體,這使得計算速度更快。

鍵盤、指向裝置、光學掃描、顯示器、印表機裝置用於輸入和輸出。

它也變得對普通大眾可用。

示例 - IBM PC、STAR 1000、蘋果。

閱讀更多關於 第四代

第五代

第五代計算機的時間範圍是從 2010 年至今。

這些計算機基於人工智慧、超大規模積體電路 (ULSI)、量子計算、奈米技術、並行處理技術。

速度非常快,可以同時執行多個任務。

與第四代計算機相比,它們的體積更小。

功耗非常低。

鍵盤、顯示器、滑鼠、觸控式螢幕、掃描器、印表機用作輸入輸出裝置。

示例 - 筆記型電腦、平板電腦、智慧手機是第五代計算機最流行的示例。

閱讀更多關於 第五代