- 計算機基礎

- 計算機 - 首頁

- 計算機 - 概述

- 計算機 - 優點與缺點

- 計算機 - 分類

- 計算機 - 應用

- 計算機 - 計算機的歷史與發展

- 計算機 - 系統特徵

- 計算機 - 起源

- 計算機 - 發展歷程

- 計算機 - 型別

- 計算機 - 元件

- 計算機 - CPU

- 計算機 - 輸入裝置

- 計算機 - 輸出裝置

- 計算機 - 儲存單元

- 計算機 - 算術邏輯單元 (ALU)

- 計算機 - 硬體

- 計算機 - 主機板

- 計算機 - RAM

- 計算機 - 只讀儲存器

- 計算機 - GPU

- 計算機 - 電源

- 計算機 - 軟體

- 計算機 - 軟體型別

- 計算機 - NAND 快閃記憶體

- 計算機 - NVMe 儲存器

- 計算機 - 快閃記憶體卡

- 計算機 - 資料儲存和記憶體

- 計算機 - 資料儲存型別

- 計算機 - 硬碟驅動器 (HDD)

- 計算機 - 固態硬碟 (SSD)

- 計算機 - 光儲存

- 計算機 - 儲存卡

- 計算機 - 雲端儲存

- 計算機 - 記憶體

- 計算機 - 快取記憶體

- 計算機 - 影片隨機存取記憶體 (VRAM)

- 計算機 - 網際網路和內聯網

- 計算機 - 網際網路

- 計算機 - 外聯網

- 計算機 - 網站

- 計算機 - 文字處理器

- 計算機 - 電子表格

- 計算機 - 簡報

- 計算機 - 電子郵件工具

- 計算機 - 埠

- 計算機 - 數制

- 計算機 - 數制轉換

- 計算機 - 資料和資訊

- 計算機 - 網路

- 計算機 - 作業系統

- 計算機 - 鍵盤快捷鍵

- 計算機 - 防病毒軟體

- 計算機 - 病毒

- 計算機 - 如何購買?

- 計算機 - 可選課程

- 計算機有用資源

- 計算機 - 快速指南

- 計算機 - 有用資源

- 計算機 - 討論

計算機基礎 - 網際網路

定義 − “網際網路是連線世界各地許多不同型別計算機的計算機網路。它是一個網路的網路,共享一個通用的定址(識別)計算機機制,以及一套通用的通訊協議 [1]。”

什麼是網際網路?

網際網路是一個網路的網路;它是全球範圍內計算機或計算機裝置的網路,用於透過網路傳輸資料或資訊。它使用 TCP/IP 等標準網際網路協議來連線全球數十億臺計算機裝置。網際網路的主要目標是讓人們更容易地共享資訊。這可以透過網際網路上的許多不同工具來實現。您可以使用電子郵件、列表伺服器、新聞組、telnet、gopher、FTP 和全球資訊網等工具。

資料或資訊透過計算機網路使用傳輸介質進行傳輸;它可以是有線或無線介質。在有線資料傳輸中,資料使用一些電纜進行傳輸,例如同軸電纜、雙絞線和光纖電纜,而在無線通訊資料傳輸中,資料透過蜂窩網路、Wi-Fi 和衛星通訊進行傳輸。

網際網路架構

網際網路的架構允許全球範圍內的裝置通訊和交換資料。

層和元件構成了這個複雜的結構。

圖:網際網路架構

網際網路架構的簡化檢視如下所示:

終端裝置 − 終端裝置包括 PC、手機、平板電腦、伺服器、物聯網裝置等,位於網路邊緣。這些裝置產生和使用資料。

網路基礎設施 − 路由器、交換機、電纜、光纖線路、衛星和無線接入點都是網路的一部分。資料透過網路基礎設施在終端裝置之間傳輸。

協議 − 協議規範網路資料及其接收方式。現代網際網路基於網際網路協議套件 (TCP/IP),其中包括:

網際網路協議 (IP) − 該協議負責對資料包進行定址和路由,以便它們能夠在網路中傳輸。

傳輸控制協議 (TCP) − TCP 建立連線、確認資料並重新傳輸丟失的資料包,以確保資料包安全且按順序傳輸。

使用者資料報協議 (UDP) − 與 TCP 不同,UDP 是一種無連線協議,不保證可靠交付。它通常用於即時應用程式,在這些應用程式中,少量延遲優於資料丟失。

網際網路服務提供商 (ISP) − ISP 是向客戶、公司和其他組織提供網際網路連線的公司。他們維護允許人們訪問網際網路的物理基礎設施和連線。

網際網路的架構是一個動態且不斷發展的系統;它不斷適應技術進步和不斷變化的需求。

為什麼網際網路被稱為網路?

術語“網際網路”意為“互連網路”。網路是一組互連的計算機網路,它們使用標準化協議進行通訊。以下幾點說明了為什麼網際網路被稱為網路:

互連性 − 網際網路由許多網路組成。這些網路的例子包括家庭和企業中的小型區域網 (LAN) 到由 ISP、公司和政府控制的全球網路。這些網路透過路由器、交換機和其他網路裝置連線。

通訊基礎設施 − 網路的基本目標是使裝置更容易彼此通訊和共享資訊。

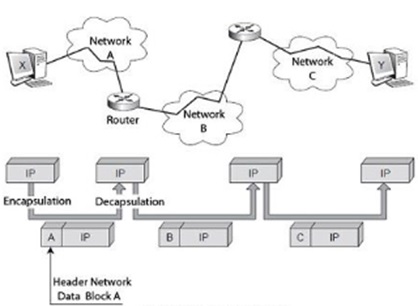

圖:計算機網路

這些裝置可以包括筆記型電腦、伺服器、手機、物聯網裝置等。

層次結構 − 包括網際網路在內的許多網路都是分層的。在最低級別,裝置在本地連線。透過以分層結構將小型網路連線到大型網路,形成了全球網際網路。

分層組織簡化了資料路由和管理。

分散式控制 − 像網際網路這樣的網路使用分散式控制模型。它沒有一箇中央控制機構來管理網際網路。相反,ISP、網路管理員和使用者共享控制權。這種分散式控制使網際網路保持穩定、彈性和安全。

術語“網路”恰當地描述了網際網路的互連性和其在全球通訊和資料共享中的重要性。

網際網路是如何工作的?

網際網路之所以能夠運作,是因為它由一個複雜的互連網路組成,這些網路使裝置能夠在全球範圍內彼此通訊。兩個主要概念是網際網路工作方式的基礎:資料包和協議。

資料包

當資料透過網際網路傳輸時,它首先被分成較小的資料包,然後轉換為位元。不同的網路裝置(如路由器和交換機)將資料包路由到其預期目的地;當資料包到達目的地時,接收裝置會按正確的順序重新組裝它們,然後再使用或顯示資料。

分組交換是在網路之間傳輸小塊資料。資料包允許更快、更高效的資料傳輸。使用者傳送的檔案通常以較小的資料包的形式透過網路傳送。一個 3MB 的檔案將被分成多個數據包,這些資料包包含指定源 IP 地址、目標 IP 地址、資料包數量和序列號的資料包頭。

協議

網際網路基於一組標準化的通訊協議,稱為網際網路協議套件或 TCP/IP(傳輸控制協議/網際網路協議)。此協議棧確保資料包始終如一且有效地透過網路傳送。除了基本協議之外,還有一些用於路由、測試和加密的其他協議。

路由器

路由器是一種裝置,它根據資料包的目標將資料包傳送到不同的計算機網路。路由器就像網際網路的交通警察;它們確保資料到達正確的網路。

交換機

交換機連線網路裝置。分組交換將資料包路由到正確的裝置。

這些裝置將傳出資料包傳送給它們,然後它們將這些資料包路由。

DNS

Web 伺服器是配備了高階處理能力的專用計算機。它們負責儲存和向用戶交付內容(網頁、照片和影片)。此外,伺服器還負責響應 DNS 查詢並執行各種其他基本活動,以確保網際網路保持執行。絕大多數伺服器都儲存在大型資料中心中,這些資料中心遍佈世界各地。

所有連線到網際網路的裝置和計算機都能理解這些協議,因此無論誰或什麼連線到網際網路,網際網路都能正常工作。

網際網路的歷史

網際網路的歷史簡述如下:

早期概念 (1960 年代) −

J.C.R. Licklider 和 Leonard Kleinrock 等學者在 1960 年代初首次設想了分散的計算機網路

1969 年,美國國防部支援的高階研究計劃局網路 (ARPANET) 成為第一個投入執行的分組交換網路。

協議的發展 (1970 年代) −

1970 年代見證了重要的網路協議進步。Vinton Cerf 和 Robert Kahn 建立了 TCP/IP,以標準化網路資料傳輸。

Ray Tomlinson 設計了第一個電子郵件客戶端和 SMTP 協議,增強了網路通訊能力。

擴充套件和商業化 (1980 年代) −

1980 年代見證了網際網路的擴充套件。

1986 年,國家科學基金會網路 (NSFNET) 成立,旨在連線遍佈美國各地的教育和科研機構和組織。

1989 年,蒂姆·伯納斯-李推出了全球資訊網 (WWW),這是一個可以透過網路訪問的超文字連結文件系統,徹底改變了網際網路。

增長 (1990 年代) −

1990 年代,網際網路在商業 ISP 和圖形瀏覽器推動下快速發展和商業化。

Mosaic、Netscape Navigator 和 Internet Explorer 等網路瀏覽器的引入提高了公眾對網際網路的可訪問性。

電子商務、網上銀行和社交網站應運而生,改變了網際網路在商業和社互動動中的作用。

移動網際網路和社交媒體 (2000 年代 - 2010 年代) −

智慧手機和無線網路導致 2000 年代和 2010 年代移動網際網路訪問量的增加。

Facebook、Twitter 和 YouTube 成為受歡迎的線上平臺,實現了全球通訊和內容共享。

物聯網 (IoT) 和未來趨勢 (2010 年代 - 至今) −

物聯網 (IoT) 將日常物體和裝置連線到網際網路,從而實現新的應用程式和服務。

人工智慧、區塊鏈和 5G 網路等新興技術正在推動網際網路創新和轉型。

網際網路的用途

在當今時代,網際網路無處不在;以下是網際網路的一些最常見用途。

通訊 − 網際網路允許使用電子郵件、訊息應用程式、社交媒體和語音/視訊通話進行即時聯絡。它使人們能夠與世界各地的朋友、家人、同事和社群保持聯絡。

全天候資訊訪問 − 網際網路提供對幾乎任何主題的龐大資訊庫的訪問。使用者可以搜尋新聞、研究論文、教程和教育資源,從而獲取資訊和有價值的見解。

娛樂 − 網際網路提供大量的娛樂選擇,包括線上提供的電影、電視、音樂和播客流媒體服務。社交媒體、線上遊戲和數字藝術平臺也豐富了網際網路娛樂。

電子商務 − 網上購物徹底改變了零售業,讓人們足不出戶即可購物。電子商務平臺提供豐富的選擇、合理的價格以及簡便的支付和交付方式。

教育 − 線上課程、虛擬教室和教學材料改變了教育。學生可以學習新技能、獲得學位並參與學習,無論身在何處。

商業和創業 − 網際網路的出現為企業提供了有效與客戶互動、推廣和銷售其產品或服務以及促進線上交易的方式。此外,它還使企業家能夠創辦新企業,在網上商業平臺上銷售產品,並拓展國際市場。

社交網路 − Facebook、Twitter、Instagram 和 LinkedIn 等社交媒體平臺使使用者能夠與他人互動、交換資訊並參與討論。社交網路已成為網際網路交流和社群形成的重要組成部分。

醫療保健 − 網際網路支援遠端醫療、遠端諮詢以及獲取健康資訊和資源。患者可以透過網路預約、續藥和尋求醫療建議,使醫療保健更加便捷易得。

政府服務 − 許多政府服務現已可以透過網路獲取,例如報稅、許可證申請、選民登記以及獲取公共資料。電子政務舉措改善了行政運作和公民參與。

網際網路的優缺點

網際網路的優點

網際網路的使用日益增長,它以不同的方式為人們提供便利。網際網路的一些顯著優勢包括:

溝通和資訊共享媒介 − 網際網路支援各種溝通方式,包括電子郵件、即時訊息、社交媒體平臺和 VoIP(網際網路語音協議)服務,如 Skype 和 Zoom。這些解決方案允許個人和團體在不同地點即時或非同步地進行溝通。

可訪問性 − 網際網路允許使用者 24/7 全天候訪問;它指的是個人隨時隨地連線和使用網際網路的能力。

電子商務 − 線上購物和交易改變了商業模式。

亞馬遜、eBay 和阿里巴巴推動了全球電子商務的發展,PayPal 和 Stripe 等數字支付系統的使用使得線上進行安全交易成為可能。政府服務 − 網際網路改善了政府運營,並使居民更容易線上與政府互動,提高了服務質量,降低了成本,並提高了透明度。

娛樂和媒體 − 網路上提供了豐富的娛樂資源,包括流媒體服務,允許使用者隨時觀看電影、電視劇、音樂和其他多媒體內容(例如 Spotify、Netflix 和 YouTube)。

社交網路 − 網際網路對社會產生了深遠的影響。它改變了人們的工作、學習和與世界互動的方式。它使世界各地的人們更容易見面和合作,但也引發了關於隱私、安全、虛假資訊和數字鴻溝的擔憂。

教育/學習 − 使用者可以在網際網路上訪問經過充分研究的學科相關內容、影片講座和線上教育資源。線上影片、講座和筆記使學習方式更加多樣化。

網上銀行 − 網際網路允許使用者進行網上銀行業務;它還提供移動應用程式,允許客戶透過智慧手機和平板電腦方便地執行與銀行相關的任務或操作,進一步增強了可訪問性和靈活性。

醫療保健 − 透過網際網路提供的遠端臨床服務改善了患者獲得高質量、經濟高效的醫療保健的機會。創新的家庭健康裝置使醫生能夠在無需昂貴的上門探訪的情況下監控患者,並提供即時反饋。

經濟發展/收入來源 − 網際網路是當今時代良好的收入來源。它允許您在 Upwork、Freelancer 或 Fiverr 等自由職業平臺上提供您的技能和服務。人們可以從事線上工作或在家工作,例如線上寫作、平面設計、程式設計、數字營銷等等,來賺取收入。

賬單支付 − 它允許使用者線上支付電費、稅費、市政賬單(如水費)等,並生成收據以供將來參考。此流程節省了大量時間,併為使用者提供了便利。

旅遊和旅行 − 網際網路使生活變得更加便捷;它改變了旅遊和旅行行業,使旅行者和企業受益。旅行者可以在網上查詢目的地、景點、住宿和交通工具。旅遊網站、部落格、論壇和評論平臺允許客戶根據自己的興趣和預算進行研究、閱讀評論和計劃假期。

總而言之,網際網路持續快速發展,推動著創新,並重塑著人類生活的各個方面,引領著尖端技術的發展。

網際網路的缺點

網際網路除了有各種好處之外,也存在一些缺點。認識和解決這些缺點至關重要,以確保在最大限度地發揮其優勢的同時,減輕潛在的危害。下面列出了一些最值得注意的缺點:

網路成癮/浪費時間 − 網路成癮不僅浪費時間,還會損害人們的心理健康、生產力和人際關係。

社交媒體、網路遊戲和其他網路活動會導致成癮。

網路安全威脅/網路犯罪 − 網路安全問題包括駭客攻擊、惡意軟體、網路釣魚和身份盜竊。安全措施不足可能會危及個人和財務資料。

隱私問題 − 在訪問網際網路期間,使用者的隱私通常面臨風險,因為企業會收集大量使用者的資訊用於定向廣告和其他用途。惡意人士也可能未經許可訪問個人資訊。

錯誤資訊和虛假新聞 − 錯誤資訊和虛假新聞可以在網際網路上傳播,導致大量虛假資訊誤導人們。

這對社會來說可能是一個嚴重的後果。

孤立和社會脫節 − 網際網路連線著世界各地的人們,但也可能導致他們孤立,並減少面對面的互動;家庭關係的疏遠是社會的一個重大擔憂。

網路欺凌和騷擾 − 網際網路的匿名性可能助長網路欺凌、騷擾和惡意評論。網路虐待的受害者可能會遭受長期的精神痛苦。

接觸不適當內容 − 兒童可能會意外或有意地接觸到年齡不適合的內容,包括暴力、色情內容、仇恨言論和暴力影像。這些內容不僅對兒童的身心健康產生負面影響,也對屬於不同年齡組的其他人群產生負面影響。

網路捕食者 − 網際網路的匿名性可以幫助捕食者在社交媒體、訊息應用程式、論壇和遊戲平臺上鎖定和利用兒童。

捕食者可能會招募兒童進行性剝削、脅迫或其他形式的虐待。

分心和生產力下降 − 人們經常會被通知、電子郵件、社交媒體更新和其他始終存在的線上誘惑分散對重要工作的注意力。這降低了個人和職業的生產力和效率。

對技術的依賴 − 由於人們越來越依賴網際網路和數字技術,因此他們更容易受到網路攻擊、技術故障和基礎設施中斷等問題的影響。過度依賴技術的人也可能失去傳統技能和知識。