- 正弦波振盪器教程

- 正弦波振盪器 - 首頁

- 振盪器 - 簡介

- 振盪器 - 基本概念

- 振盪器 - 振盪器電路

- 調諧電路振盪器

- 振盪器 - 哈特利振盪器

- 振盪器 - 科爾皮茲振盪器

- 振盪器 - 克拉普振盪器

- 振盪器 - 移相振盪器

- 維恩電橋振盪器

- 振盪器 - 晶體振盪器

- 負阻振盪器

- 振盪器 - 隧道二極體振盪器

- 正弦波振盪器資源

- 正弦波振盪器速查指南

- 正弦波振盪器 - 資源

- 正弦波振盪器 - 討論

正弦波振盪器速查指南

正弦波振盪器 - 簡介

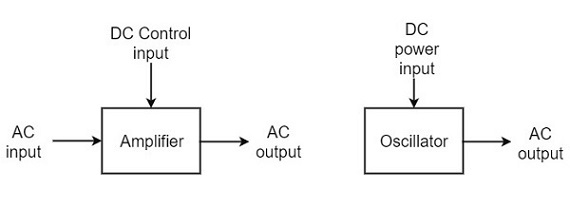

振盪器無需任何交流輸入訊號即可產生輸出。電子振盪器是一種將直流能量轉換為非常高頻交流能量的電路。帶有正反饋的放大器可以理解為振盪器。

放大器與振盪器

放大器會增加施加的輸入訊號的強度,而振盪器則會在沒有該輸入訊號的情況下產生訊號,但它需要直流電才能工作。這是放大器和振盪器之間的主要區別。

請檢視下圖。它清楚地顯示了放大器如何從直流電源獲取能量並將其轉換為訊號頻率下的交流能量。振盪器會自行產生振盪的交流訊號。

放大器產生的交流電的頻率、波形和幅度由施加在輸入端的交流訊號電壓控制,而振盪器的頻率、波形和幅度由電路中的元件本身控制,這意味著不需要外部控制電壓。

交流發電機與振盪器

交流發電機是一種機械裝置,無需任何輸入即可產生正弦波。這種交流發電機用於產生高達 1000Hz 的頻率。輸出頻率取決於極數和電樞的旋轉速度。

以下幾點突出了交流發電機和振盪器之間的區別:

交流發電機將機械能轉換為交流能,而振盪器將直流能轉換為交流能。

振盪器可以產生幾兆赫茲的更高頻率,而交流發電機則不能。

交流發電機有旋轉部件,而電子振盪器沒有。

改變振盪器的振盪頻率比改變交流發電機的頻率更容易。

振盪器也可以被認為與整流器相反,整流器將交流電轉換為直流電,而振盪器將直流電轉換為交流電。您可以在我們的電子電路教程中獲得關於整流器的詳細描述。

振盪器的分類

電子振盪器主要分為以下兩類:

正弦波振盪器 - 產生具有正弦波形的輸出的振盪器稱為正弦波或諧波振盪器。此類振盪器可以提供從 20 Hz 到 1 GHz 的頻率輸出。

非正弦波振盪器 - 產生具有方波、矩形波或鋸齒波形輸出的振盪器稱為非正弦波或弛豫振盪器。此類振盪器可以提供從 0 Hz 到 20 MHz 的頻率輸出。

本教程中我們將只討論正弦波振盪器。您可以在我們的脈衝電路教程中學習非正弦波振盪器的功能。

正弦波振盪器

正弦波振盪器可以分為以下幾類:

調諧電路振盪器 - 這些振盪器使用由電感 (L) 和電容 (C) 組成的調諧電路,用於產生高頻訊號。因此,它們也稱為射頻 (RF) 振盪器。此類振盪器有哈特利、科爾皮茲、克拉普振盪器等。

RC 振盪器 - 這些振盪器使用電阻器和電容器,用於產生低頻或音訊訊號。因此,它們也稱為音訊 (AF) 振盪器。此類振盪器有移相振盪器和維恩電橋振盪器。

晶體振盪器 - 這些振盪器使用石英晶體,用於產生頻率高達 10 MHz 的高度穩定的輸出訊號。壓電振盪器是晶體振盪器的一個例子。

負阻振盪器 - 這些振盪器利用隧道二極體等器件的負阻特性。調諧二極體振盪器是負阻振盪器的一個例子。

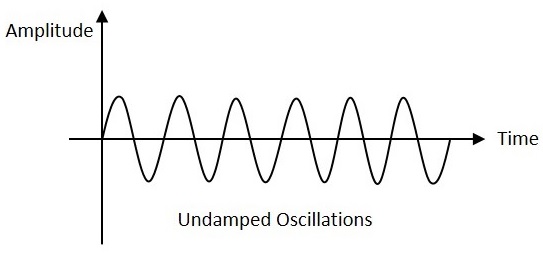

正弦波振盪的性質

正弦波振盪的性質一般分為兩種:阻尼振盪和非阻尼振盪。

阻尼振盪

幅度隨時間不斷減小的電振盪稱為阻尼振盪。阻尼振盪的頻率可能保持不變,這取決於電路引數。

阻尼振盪通常是由產生功率損耗且在需要時不進行補償的振盪電路產生的。

非阻尼振盪

幅度隨時間保持不變的電振盪稱為非阻尼振盪。非阻尼振盪的頻率保持不變。

非阻尼振盪通常是由不產生功率損耗並在發生任何功率損耗時遵循補償技術的振盪電路產生的。

正弦波振盪器 - 基本概念

帶有正反饋的放大器使其輸出與輸入同相,並增加訊號強度。正反饋也稱為退化反饋或直接反饋。這種反饋使反饋放大器成為振盪器。

使用正反饋會導致反饋放大器的閉環增益大於開環增益。這會導致不穩定並作為振盪電路執行。振盪電路提供持續變化的任何所需頻率的放大輸出訊號。

振盪電路

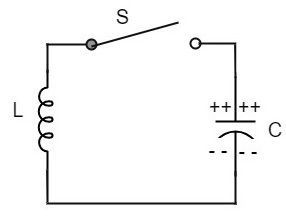

振盪電路產生所需頻率的電振盪。它們也稱為諧振電路。

一個簡單的諧振電路包含一個電感 L 和一個電容 C,兩者共同決定電路的振盪頻率。

為了理解振盪電路的概念,讓我們考慮以下電路。電路中的電容器已使用直流電源充電。在這種情況下,電容器的上極板電子過剩,而下極板電子不足。電容器儲存了一些靜電能量,並且電容器兩端存在電壓。

當開關S閉合時,電容器放電,電流流過電感。由於電感效應,電流緩慢地建立到最大值。一旦電容器完全放電,線圈周圍的磁場達到最大值。

現在,讓我們進入下一階段。一旦電容器完全放電,磁場開始衰減並根據楞次定律產生反電動勢。電容器現在在上極板上帶正電,在下極板上帶負電。

一旦電容器完全充電,它就開始放電以線上圈周圍建立磁場,如下面的電路圖所示。

這種充電和放電的持續過程導致電子的交替運動或振盪電流。L 和 C 之間的能量交換產生持續的振盪。

在一個理想的電路中,如果沒有損耗,振盪將無限期地持續下去。在實際的諧振電路中,會發生損耗,例如線圈中的電阻和輻射損耗以及電容器中的介電損耗。這些損耗會導致阻尼振盪。

振盪頻率

諧振電路產生的振盪頻率由諧振電路的元件L和C決定。實際的振盪頻率是諧振電路的諧振頻率(或固有頻率),其計算公式為

$$f_r = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$$

電容的電容

振盪頻率 fo 與電容器電容的平方根成反比。因此,如果使用的電容器值很大,則充電和放電週期將很長。因此頻率將較低。

數學上,頻率為:

$$f_o \propto \frac{1}{\sqrt{C}}$$

線圈的自感

振盪頻率 fo 與線圈自感的平方根成正比。如果電感值很大,則電流變化的阻力越大,因此完成每個週期所需的時間越長,這意味著週期越長,頻率越低。

數學上,頻率為:

$$f_o \propto \frac{1}{\sqrt{L}}$$

結合上述兩個方程式:

$$f_o \propto \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_o = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}$$

上述方程式雖然表示輸出頻率,但也與諧振電路的固有頻率或諧振頻率相匹配。

振盪器電路

振盪器電路是電路所有部件的完整集合,有助於產生振盪。這些振盪應該持續下去,並且應該是非阻尼的,正如前面所討論的那樣。讓我們嘗試分析一個實際的振盪器電路,以便更好地理解振盪器電路的工作原理。

實際振盪器電路

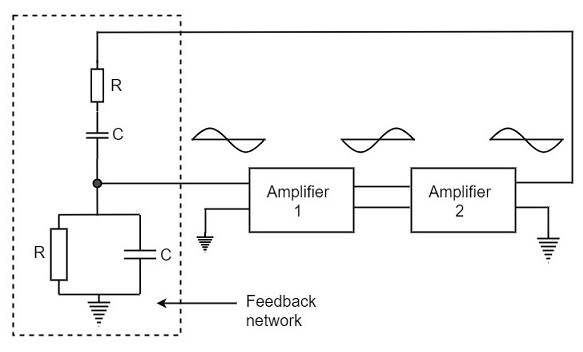

實際振盪器電路由諧振電路、電晶體放大器和反饋電路組成。下圖顯示了實際振盪器的佈置。

現在讓我們討論這個實際振盪器電路的各個部分。

諧振電路 - 諧振電路由與電容C並聯連線的電感 L 組成。這兩個元件的值決定了振盪器電路的頻率,因此這被稱為頻率確定電路。

電晶體放大器 - 諧振電路的輸出連線到放大器電路,以便在此放大諧振電路產生的振盪。因此,這些振盪的輸出由放大器增加。

反饋電路 - 反饋電路的功能是將一部分輸出能量以正確的相位傳輸到 LC 電路。在振盪器中,這種反饋是正反饋,而在放大器中是負反饋。

振盪器的頻率穩定性

振盪器的頻率穩定性是衡量其在較長時間間隔內保持恆定頻率的能力的指標。在較長時間內執行時,振盪器頻率可能會出現漂移,偏離先前設定的值,或者增加或減少。

振盪器頻率的變化可能是由於以下因素造成的:

所使用的有源器件(如 BJT 或 FET)的工作點應位於放大器的線性區域。它的偏差會影響振盪器頻率。

電路元件效能的溫度依賴性會影響振盪器頻率。

施加到有源器件的直流電源電壓的變化會改變振盪器頻率。如果使用穩壓電源,可以避免這種情況。

輸出負載的變化可能會導致諧振電路的 Q 值發生變化,從而導致振盪器輸出頻率發生變化。

元件間電容和雜散電容的存在會影響振盪器輸出頻率,從而影響頻率穩定性。

巴克豪森準則

根據我們目前的知識,我們瞭解到實際的振盪器電路由諧振電路、電晶體放大器電路和反饋電路組成。因此,讓我們現在嘗試回顧一下反饋放大器的概念,以推匯出反饋放大器的增益。

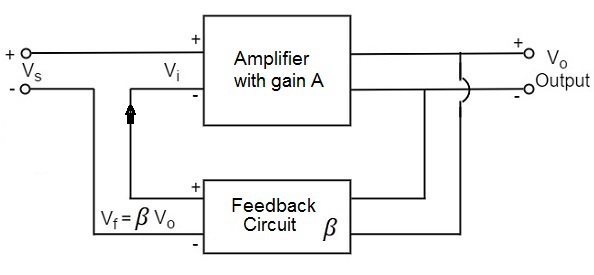

反饋放大器的原理

反饋放大器通常由兩部分組成:**放大器**和**反饋電路**。反饋電路通常由電阻組成。反饋放大器的概念可以從下圖理解。

從上圖可以看出,放大器的增益表示為 A。放大器的增益是輸出電壓 Vo 與輸入電壓 Vi 的比值。反饋網路從放大器的輸出 Vo 提取電壓 Vf = β Vo。

此電壓在正反饋中相加,在負反饋中相減,從訊號電壓 Vs 中減去。

因此,對於正反饋,

Vi = Vs + Vf = Vs + β Vo

β = Vf/Vo 稱為反饋比或反饋係數。

輸出 Vo 必須等於輸入電壓 (Vs + βVo) 乘以放大器的增益 A。

因此,

$$(V_s + \beta V_o)A = V_o$$

或者

$$AV_s + A\beta V_o = V_o$$

或者

$$AV_s = V_o(1 - A\beta)$$

所以

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{A}{1 - A\beta}$$

設 Af 為放大器的整體增益(帶反饋的增益)。它定義為輸出電壓 Vo 與施加的訊號電壓 Vs 的比值,即:

$$A_f = \frac{輸出電壓}{輸入訊號電壓} = \frac{V_o}{V_s}$$

從以上兩個方程,我們可以理解到,帶正反饋的反饋放大器增益方程為:

$$A_f = \frac{A}{1 - A\beta}$$

其中 **Aβ** 是 **反饋係數** 或 **環路增益**。

如果 Aβ = 1,Af = ∞。因此增益變為無窮大,即沒有輸入也有輸出。換句話說,放大器工作為振盪器。

條件 Aβ = 1 稱為 **巴克豪森振盪判據**。這是在振盪器概念中始終需要牢記的一個非常重要的因素。

調諧電路振盪器

調諧電路振盪器是利用調諧電路產生振盪的電路。調諧電路由電感 L 和電容 C 組成。它們也稱為 **LC 振盪器、諧振電路振盪器** 或 **諧振電路振盪器**。

調諧電路振盪器用於產生頻率範圍為 1 MHz 至 500 MHz 的輸出,因此它們也稱為 **射頻振盪器**。晶體三極體或場效電晶體用作帶有調諧電路振盪器的放大器。使用放大器和 LC 諧振電路,我們可以反饋具有正確幅度和相位的訊號以維持振盪。

調諧電路振盪器的型別

無線電發射機和接收機中使用的大多數振盪器都是 LC 振盪器型別。根據電路中反饋的使用方式,LC 振盪器可分為以下幾種型別。

**調諧集電極或阿姆斯特朗振盪器** - 它利用來自電晶體集電極到基極的電感反饋。LC 電路位於電晶體的集電極電路中。

**調諧基極振盪器** - 它使用電感反饋。但 LC 電路位於基極電路中。

**哈特利振盪器** - 它使用電感反饋。

**科爾皮茲振盪器** - 它使用電容反饋。

**克拉普振盪器** - 它使用電容反饋。

我們現在將詳細討論上述所有提到的 LC 振盪器。

調諧集電極振盪器

調諧集電極振盪器之所以這樣稱呼,是因為調諧電路放置在電晶體放大器的集電極中。**L** 和 **C** 的組合構成調諧電路或頻率確定電路。

結構

電阻 R1、R2 和 RE 用於為電晶體提供直流偏置。電容 CE 和 C 是旁路電容。變壓器的副邊提供出現在 R1 和 R2 的基極-發射極結上的交流反饋電壓,由於旁路電容 C,R1 和 R2 在交流情況下接地。如果電容不存在,變壓器副邊感應的一部分電壓將降落在 R2 上,而不是完全進入電晶體的輸入端。

由於 CE 組態電晶體提供 180o 相移,變壓器再提供 180o 相移,使得輸入和輸出電壓之間產生 360o 相移。下圖顯示了調諧集電極電路的佈置。

工作原理

一旦供電,集電極電流開始增加,並且電容 C 開始充電。當電容充滿電時,它透過電感 L1 放電。現在產生振盪。這些振盪在副繞組 L2 中感應出一些電壓。副繞組中感應電壓的頻率與諧振電路的頻率相同,其幅度取決於副繞組的匝數和兩個繞組之間的耦合。

L2 上的電壓施加在基極和發射極之間,並以放大形式出現在集電極電路中,從而克服了諧振電路中的損耗。L2 的匝數和 L1 和 L2 之間的耦合調整到足以將 L2 上的振盪放大到足以補償諧振電路損耗的水平。

調諧集電極振盪器廣泛用作無線電接收機中的 **本地振盪器**。

調諧基極振盪器

調諧基極振盪器之所以這樣稱呼,是因為調諧電路放置在電晶體放大器的基極中。**L** 和 **C** 的組合構成調諧電路或頻率確定電路。

結構

電阻 R1、R2 和 RE 用於為電晶體提供直流偏置。發射極電路中 Re 和 Ce 的並聯組合是穩定電路。CC 是隔離電容。電容 CE 和 C 是旁路電容。射頻變壓器的初級線圈 L 和次級線圈 L1 為集電極和基極電路提供所需的反饋。

由於 CE 組態電晶體提供 180o 相移,變壓器再提供 180o 相移,使得輸入和輸出電壓之間產生 360o 相移。下圖顯示了調諧基極振盪器電路的佈置。

工作原理

當電路接通時,集電極電流開始上升。由於集電極連線到線圈 L1,該電流在其周圍產生一些磁場。這在調諧電路線圈 L 中感應出電壓。反饋電壓導致發射極-基極電壓和基極電流增加。因此,集電極電流進一步增加,並且迴圈持續進行,直到集電極電流達到飽和。同時,電容充滿電。

當集電極電流達到飽和水平時,L 中沒有反饋電壓。由於電容已充滿電,它開始透過 L 放電。這降低了發射極-基極偏置,因此降低了 IB 和集電極電流。當集電極電流達到截止時,電容 C 以相反極性充滿電。由於電晶體現在關閉,電容器 C 開始透過 L 放電。這增加了發射極-基極偏置。結果,集電極電流增加。

只要有足夠的能量來 **滿足** L.C. 電路的 **損耗**,迴圈就會重複。振盪頻率等於 L.C. 電路的諧振頻率。

缺點

調諧基極振盪器電路的主要 **缺點** 是,由於與調諧電路並聯出現的低基極-發射極電阻,諧振電路負載過重。這降低了其 Q 值,進而導致振盪器頻率漂移。因此穩定性變差。由於這個原因,調諧電路通常**不**連線在基極電路中。

哈特利振盪器

在無線電接收機中經常使用的一種非常流行的 **本地振盪器** 電路是 **哈特利振盪器** 電路。哈特利振盪器的結構細節和工作原理如下所述。

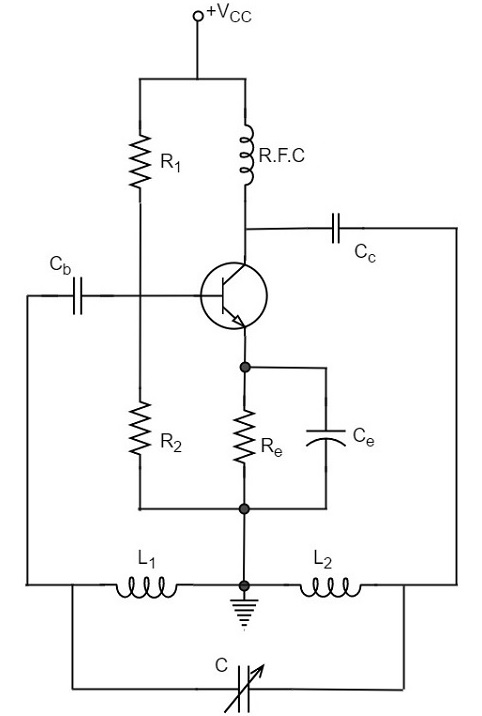

結構

在下圖所示的哈特利振盪器電路圖中,電阻 R1、R2 和 Re 為電路提供必要的偏置條件。電容 Ce 提供交流地,從而提供任何訊號退化。這也提供了溫度穩定性。

電容 Cc 和 Cb 用於阻擋直流並提供交流路徑。射頻扼流圈 (R.F.C) 對高頻電流提供非常高的阻抗,這意味著它對直流短路,對交流開路。因此,它為集電極提供直流負載,並將交流電流與直流電源隔離開。

諧振電路

頻率確定網路是一個並聯諧振電路,它由電感 L1 和 L2 以及一個可變電容 C 組成。L1 和 L2 的連線點接地。線圈 L1 的一端透過 Cc 連線到基極,另一端透過 Ce 連線到發射極。因此,L2 位於輸出電路中。線圈 L1 和 L2 都是電感耦合的,共同構成一個 **自變壓器**。

下圖顯示了哈特利振盪器的佈置。該電路中諧振電路是 **並聯饋電** 的。它也可以是 **串聯饋電** 的。

工作原理

當施加集電極電源時,在振盪或諧振電路中產生瞬態電流。諧振電路中的振盪電流在 L1 上產生交流電壓。

由 L1 和 L2 的電感耦合構成的 **自變壓器** 有助於確定頻率並建立反饋。由於 CE 組態電晶體提供 180o 相移,變壓器再提供 180o 相移,使得輸入和輸出電壓之間產生 360o 相移。

這使得反饋為正,這對於振盪條件是必要的。當放大器的 **環路增益 |βA| 大於 1** 時,電路中會維持振盪。

頻率

**哈特利振盪器頻率** 的方程式為:

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{L_T C}}$$

$$L_T = L_1 + L_2 + 2M$$

這裡,**LT** 是總的累積耦合電感;**L1** 和 **L2** 表示第一和第二線圈的電感;**M** 表示互感。

考慮兩個繞組時計算 **互感**。

優點

哈特利振盪器的優點是:

可以使用單個線圈作為自變壓器,而不是使用大型變壓器。

可以使用可變電容或可變電感來改變頻率。

只需要較少的元件。

在固定的頻率範圍內,輸出幅度保持恆定。

缺點

哈特利振盪器的缺點是:

- 它不能用作低頻振盪器。

- 存在諧波失真。

應用

哈特利振盪器的應用:

- 它用於產生所需頻率的正弦波。

- 主要用作無線電接收機中的本地振盪器。

- 它也用作射頻振盪器。

科爾皮茲振盪器

科爾皮茨振盪器看起來與哈特利振盪器非常相似,只是諧振電路中的電感和電容互換了位置。科爾皮茨振盪器的結構細節和工作原理如下所述。

結構

讓我們首先看一下科爾皮茨振盪器的電路圖。

電阻器R1、R2和Re為電路提供必要的偏置條件。電容Ce提供交流地,從而提供任何訊號退化。這也提供了溫度穩定性。

電容Cc和Cb用於阻擋直流並提供交流通路。射頻扼流圈 (R.F.C) 對高頻電流提供非常高的阻抗,這意味著它對直流短路,對交流開路。因此,它為集電極提供直流負載,並使交流電流遠離直流電源。

諧振電路

頻率確定網路是一個並聯諧振電路,它由可變電容C1和C2以及電感L組成。C1和C2的連線點接地。電容C1的一端透過Cc連線到基極,另一端透過Ce連線到發射極。C1兩端產生的電壓提供了維持振盪所需的再生反饋。

工作原理

當施加集電極電源時,在振盪電路或諧振電路中產生暫態電流。諧振電路中的振盪電流在C1兩端產生交流電壓,該電壓施加到基極-發射極結,並在集電極電路中以放大形式出現,並向諧振電路提供能量以彌補損耗。

如果在任何時刻端子1相對於端子3處於正電位,則端子2將在該時刻相對於端子3處於負電位,因為端子3接地。因此,1號端子和2號端子相位相差180o。

由於共射極配置的電晶體提供180o的相移,因此輸入和輸出電壓之間產生360o的相移。因此,反饋的相位正確,可以產生連續的無阻尼振盪。當放大器的環路增益 |βA| 大於1時,電路中會維持振盪。

頻率

科爾皮茨振盪器頻率的方程如下所示

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{LC_T}}$$

CT是串聯連線的C1和C2的總電容。

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

優點

科爾皮茨振盪器的優點如下:

- 科爾皮茨振盪器可以產生非常高頻的正弦訊號。

- 它可以承受高溫和低溫。

- 頻率穩定性高。

- 可以使用兩個可變電容來改變頻率。

- 只需要較少的元件。

- 在固定的頻率範圍內,輸出幅度保持恆定。

科爾皮茨振盪器旨在消除哈特利振盪器的缺點,並且已知沒有特定的缺點。因此,科爾皮茨振盪器有很多應用。

應用

科爾皮茨振盪器的應用如下:

- 科爾皮茨振盪器可用作高頻正弦波發生器。

- 這可以與一些相關的電路一起用作溫度感測器。

- 主要用作無線電接收機中的本地振盪器。

- 它也用作射頻振盪器。

- 它也用於移動應用。

- 它還有許多其他商業應用。

克拉普振盪器

另一種振盪器是科爾皮茨振盪器的改進版本——克拉普振盪器。該電路是透過對科爾皮茨振盪器進行一些修改而設計的。

該電路與科爾皮茨振盪器只有一個不同之處;它包含一個額外的電容 (C3),該電容與電感串聯連線。電容 (C3) 的加入提高了頻率穩定性,並消除了電晶體引數和雜散電容的影響。

下圖顯示了電晶體克拉普振盪器的佈置。

克拉普振盪器電路的工作方式與科爾皮茨振盪器相同。振盪器的頻率由以下關係式給出:

$$f_o = \frac{1}{2 \pi \sqrt{L.C}}$$

其中

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

通常,C3的值遠小於C1和C2。因此,C大約等於C3。因此,振盪頻率為:

$$f_o = \frac{1}{2 \pi \sqrt{L.C_3}}$$

可以理解的是,克拉普振盪器與科爾皮茨振盪器相似,但是它們在電感和電容的佈置方式上有所不同。雖然頻率穩定性良好,但在克拉普振盪器中可以變化。

有時,在構建可變頻率振盪器時,克拉普振盪器比科爾皮茨振盪器更受歡迎。克拉普振盪器用作接收機調諧電路中的頻率振盪器。

移相振盪器

振盪器的一個重要特徵是施加的反饋能量應與諧振電路具有正確的相位。到目前為止討論的振盪器電路在諧振電路或頻率確定電路中採用了電感 (L) 和電容 (C) 組合。

我們觀察到,振盪器中的LC組合提供180o的相移,而共射極配置的電晶體提供180°的相移,總共產生360o的相移,從而使相位差為零。

LC電路的缺點

雖然它們有一些應用,但LC電路有一些缺點,例如

- 頻率不穩定

- 波形較差

- 不能用於低頻

- 電感體積大且價格昂貴

我們還有另一種型別的振盪器電路,它們是用電阻代替電感製成的。這樣做可以提高頻率穩定性並獲得高質量的波形。這些振盪器還可以產生較低的頻率。此外,電路既不笨重也不昂貴。

LC振盪器電路的所有缺點在RC振盪器電路中都被消除。因此,需要RC振盪器電路。這些也稱為移相振盪器。

移相振盪器的原理

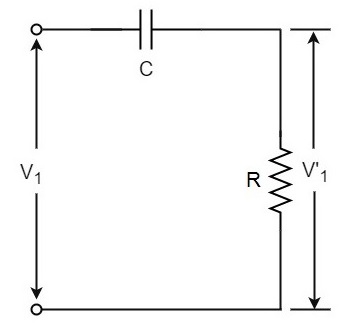

我們知道,對於正弦波輸入,RC電路的輸出電壓領先於輸入電壓。它領先的相位角由電路中使用的RC元件的值決定。下圖顯示了RC網路的一個單元。

電阻R兩端的輸出電壓V1’比施加的輸入電壓V1領先某個相位角ɸo。如果R減小到零,V1’將比V1領先90o,即ɸo = 90o。

但是,將R調整為零是不可行的,因為它會導致R兩端沒有電壓。因此,在實踐中,R變化到使V1’比V1領先60o的值。下圖顯示了RC網路的三個單元。

每個單元產生60o的相移。因此,產生總共180o的相移,即電壓V2比電壓V1領先180o。

移相振盪器電路

使用移相網路產生正弦波的振盪器電路稱為移相振盪器電路。移相振盪器電路的結構細節和工作原理如下所示。

結構

移相振盪器電路由單個電晶體放大器單元和RC移相網路組成。該電路中的移相網路由三個RC單元組成。在諧振頻率fo處,每個RC單元的相移為60o,因此RC網路產生的總相移為180o。

下圖顯示了RC移相振盪器的佈置。

振盪頻率由下式給出

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC \sqrt{6}}$$

其中

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$C_1 = C_2 = C_3 = C$$

工作原理

電路接通時,以諧振頻率fo振盪。放大器的輸出Eo反饋到RC反饋網路。該網路產生180o的相移,其輸出端出現電壓Ei。該電壓施加到電晶體放大器。

施加的反饋將為

$$m = E_i/E_o$$

反饋相位正確,而處於共射極配置的電晶體放大器產生180o的相移。網路和電晶體產生的相移相加,形成圍繞整個環路的360o相移。

優點

RC移相振盪器的優點如下:

- 它不需要變壓器或電感。

- 它可以用來產生非常低的頻率。

- 該電路具有良好的頻率穩定性。

缺點

RC移相振盪器的缺點如下:

- 由於反饋較小,因此難以啟動振盪。

- 產生的輸出較小。

維恩電橋振盪器

另一種流行的音訊頻率振盪器是維恩電橋振盪器電路。它主要因為其重要的特性而被廣泛使用。該電路不受電路波動和環境溫度的影響。

這種振盪器的主要優點是頻率可以在10Hz到大約1MHz的範圍內變化,而在RC振盪器中,頻率是不變的。

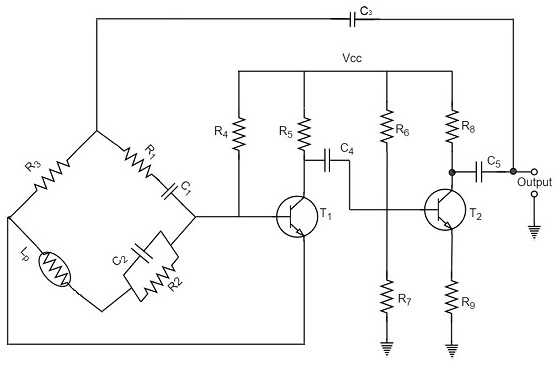

結構

維恩電橋振盪器的電路結構可以解釋如下。它是一個帶有RC電橋電路的兩級放大器。電橋電路的臂為R1C1、R3、R2C2和鎢絲燈Lp。電阻R3和燈Lp用於穩定輸出的幅度。

下圖顯示了維恩電橋振盪器的佈置。

電晶體T1用作振盪器和放大器,而另一個電晶體T2用作反相器。反相器操作提供180o的相移。該電路透過R1C1、C2R2向電晶體T1提供正反饋,並透過分壓器向電晶體T2的輸入提供負反饋。

振盪頻率由電橋的串聯元件R1C1和並聯元件R2C2決定。

$$f = \frac{1}{2 \pi \sqrt{R_1C_1R_2C_2}}$$

如果R1 = R2且C1 = C2 = C

那麼,

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

現在,我們可以簡化上述電路如下:

振盪器由兩級RC耦合放大器和一個反饋網路組成。R和C並聯組合的電壓被饋送到放大器1的輸入端。兩個放大器的淨相移為零。

通常將放大器2的輸出連線到放大器1以提供振盪器的訊號再生,這種方法在這裡並不適用,因為放大器1會放大各種頻率的訊號,因此直接耦合會導致頻率穩定性差。透過新增維恩電橋反饋網路,振盪器對特定頻率變得敏感,從而實現頻率穩定性。

工作原理

電路接通時,電橋電路產生上述頻率的振盪。兩個電晶體產生總共360o的相移,以確保適當的正反饋。電路中的負反饋確保輸出恆定。這是透過溫度敏感的鎢絲燈Lp實現的。其電阻隨電流增加而增加。

如果輸出幅度增加,則會產生更多電流,並實現更多負反饋。因此,輸出將恢復到原始值。而如果輸出趨於減小,則會發生反向作用。

優點

維恩電橋振盪器的優點如下:

該電路具有良好的頻率穩定性。

它提供恆定的輸出。

電路操作非常簡單。

由於使用了兩個電晶體,因此總增益很高。

振盪頻率很容易改變。

透過用熱敏電阻替換R2,可以更精確地保持輸出電壓的幅度穩定性。

缺點

維恩電橋振盪器的缺點如下:

該電路無法產生非常高的頻率。

電路構建需要兩個電晶體和許多元件。

晶體振盪器

當振盪器持續工作時,其頻率穩定性會受到影響。其頻率會發生變化。影響振盪器頻率的主要因素有:

- 電源變化

- 溫度變化

- 負載或輸出電阻變化

在RC和LC振盪器中,電阻、電容和電感的數值會隨溫度變化,因此頻率也會受到影響。為了避免這個問題,振盪器中使用了壓電晶體。

在並聯諧振電路中使用壓電晶體可以在振盪器中提供高頻率穩定性。這種振盪器稱為晶體振盪器。

晶體振盪器

晶體振盪器的原理取決於壓電效應。晶體的自然形狀是六邊形的。當晶片垂直於X軸切割時,稱為X切,當沿Y軸切割時,稱為Y切。

晶體振盪器中使用的晶體表現出一種稱為壓電特性的特性。因此,讓我們瞭解一下壓電效應。

壓電效應

晶體表現出這樣的特性:當在晶體的一個面上施加機械應力時,會在晶體的相對面上產生電位差。反之,當在晶體的一個面上施加電位差時,會在其他面上產生機械應力。這被稱為壓電效應。

某些晶體材料,如羅謝爾鹽、石英和電氣石,都表現出壓電效應,這些材料被稱為壓電晶體。石英是最常用的壓電晶體,因為它價格低廉且在自然界中很容易獲得。

當壓電晶體受到適當的交流電勢作用時,它會機械振動。當交流電壓的頻率等於晶體的固有頻率時,機械振動的幅度達到最大值。

石英晶體的工作原理

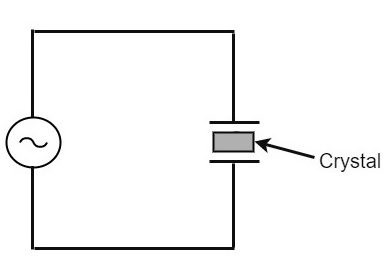

為了使晶體在電子電路中工作,晶體以電容器的形式放置在兩個金屬板之間。石英是最常用的晶體型別,因為它價格低廉,並且具有良好的可用性和堅固性。交流電壓並聯施加到晶體上。

石英晶體的電路佈置如下所示:

如果施加交流電壓,晶體將以施加電壓的頻率開始振動。但是,如果施加電壓的頻率等於晶體的固有頻率,則會發生共振,晶體振動達到最大值。這個固有頻率幾乎是恆定的。

晶體的等效電路

如果我們嘗試用等效電路來表示晶體,我們必須考慮兩種情況,即晶體振動和不振動的情況。下圖分別表示晶體的符號和電等效電路。

上述等效電路由串聯的R-L-C電路與電容Cm並聯組成。當安裝在交流電源兩端的晶體不振動時,它相當於電容Cm。當晶體振動時,它就像一個調諧的R-L-C電路。

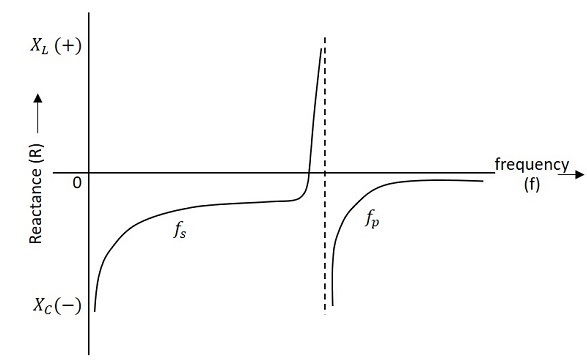

頻率響應

晶體的頻率響應如下圖所示。該圖顯示了電抗(XL或XC)與頻率(f)的關係。很明顯,晶體有兩個緊密間隔的諧振頻率。

第一個是串聯諧振頻率(fs),當電感的電抗(L)等於電容C的電抗時發生。在這種情況下,等效電路的阻抗等於電阻R,振盪頻率由以下關係給出:

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{L.C}}$$

第二個是並聯諧振頻率(fp),當R-L-C支路的電抗等於電容Cm的電抗時發生。在這個頻率下,晶體對外部電路提供非常高的阻抗,振盪頻率由以下關係給出。

$$f_p = \frac{1}{2\pi \sqrt{L.C_T}}$$

其中

$$C_T = \frac{C C_m}{(C + C_m)}$$

Cm的值通常比C大得多。因此,CT的值近似等於C,因此串聯諧振頻率近似等於並聯諧振頻率(即,fs = fp)。

晶體振盪器電路

晶體振盪器電路可以用多種方式構建,例如晶體控制的調諧集電極振盪器、科爾皮茨晶體振盪器、克拉普晶體振盪器等。但是電晶體皮爾斯晶體振盪器是最常用的。這就是通常稱為晶體振盪器電路的電路。

下面的電路圖顯示了電晶體皮爾斯晶體振盪器的佈置。

在這個電路中,晶體作為從集電極到基極的反饋路徑中的串聯元件連線。電阻R1、R2和RE提供一個電壓分壓穩定的直流偏置電路。電容CE提供發射極電阻的交流旁路,射頻扼流圈(RFC)線圈提供直流偏置,同時將電源線上任何交流訊號與輸出訊號隔離。耦合電容C在電路工作頻率下的阻抗可以忽略不計。但它阻擋了集電極和基極之間的任何直流電。

電路的振盪頻率由晶體的串聯諧振頻率決定,其值由以下關係給出:

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L.C}}$$

需要注意的是,電源電壓、電晶體器件引數等的改變不會影響電路的工作頻率,該頻率由晶體保持穩定。

優點

晶體振盪器的優點如下:

- 它們具有高階頻率穩定性。

- 晶體的品質因數(Q)非常高。

缺點

晶體振盪器的缺點如下:

- 它們易碎,只能用於低功率電路。

- 振盪頻率不能顯著改變。

振盪器的頻率穩定性

振盪器應在較長時間內保持其頻率不變,以獲得更平滑清晰的正弦波輸出用於電路操作。因此,當涉及到振盪器時,無論是正弦波還是非正弦波,頻率穩定性都非常重要。

振盪器的頻率穩定性定義為振盪器在儘可能長的時段內保持所需頻率恆定的能力。讓我們嘗試討論影響這種頻率穩定性的因素。

工作點的變化

我們已經瞭解了電晶體引數,並學習了工作點的重要性。用於電路放大(BJT或FET)的電晶體的工作點穩定性,更值得考慮。

所使用的有源器件的工作被調整到其特性的線性部分。由於溫度變化,這個點會發生偏移,因此穩定性會受到影響。

溫度變化

振盪器電路中的諧振電路包含各種頻率確定元件,例如電阻器、電容器和電感器。它們的所有引數都與溫度有關。由於溫度變化,它們的值會受到影響。這會改變振盪器電路的頻率。

由於電源

電源的變化也會影響頻率。電源變化會導致Vcc的變化。這將影響產生的振盪頻率。

為了避免這種情況,實施了穩壓電源系統。簡稱為RPS。穩壓電源的詳細資訊在電子電路教程的電源部分中有詳細討論。

輸出負載的變化

輸出電阻或輸出負載的變化也會影響振盪器的頻率。當連線負載時,諧振電路的有效電阻會發生變化。結果,LC調諧電路的Q因子發生變化。這導致振盪器的輸出頻率發生變化。

元件間電容的變化

元件間電容是在PN接面材料(如二極體和電晶體)中產生的電容。這些電容是由於它們在工作過程中所帶電荷而產生的。

元件間電容由於溫度、電壓等各種原因而發生變化。這個問題可以透過在有問題的元件間電容上連線旁路電容來解決。

Q值

振盪器中的Q值(品質因數)必須很高。諧振振盪器中的Q值決定了選擇性。由於此Q值與諧振電路的頻率穩定性成正比,因此應保持較高的Q值。

頻率穩定性可以用數學公式表示為:

$$S_w = d\theta/dw$$

其中dθ是對於標稱頻率fr的小頻率變化引入的相移。 (dθ/dw)值越大的電路,其振盪頻率越穩定。

負阻振盪器

基於負阻特性工作的振盪器可以稱為負阻振盪器。“**負阻**”是指兩點間的電壓增加導致電流減小的狀態。某些非線性器件在特定條件下會表現出負阻特性。

負阻特性

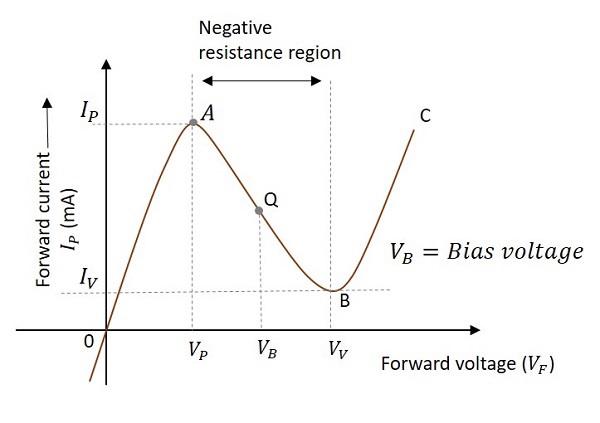

讓我們觀察一下當電壓施加到具有負阻特性的非線性器件時的情況。為了理解這一特性,讓我們觀察下面的圖表,找出電壓和電流的變化。

隨著正向電壓的增加,電流迅速增加,並持續增加直到一個峰值點,稱為**峰值電流**,用**IP**表示。該點的電壓稱為**峰值電壓**,用**VP**表示。該點在上述圖表中用**A**表示。點**A**稱為**峰值點**。

如果電壓進一步超過**VP**,則電流開始下降。它下降到一個點,稱為**谷值電流**,用**IV**表示。該點的電壓稱為**谷值電壓**,用**VV**表示。該點在上述圖表中用**B**表示。點**B**稱為**谷值點**。

因此,點**A**和點**B**之間的區域表示**負阻區域**。一旦達到谷值點,如果電壓進一步增加,則電流開始增加。這意味著負阻區域已經結束,器件按照歐姆定律正常工作。這個區域稱為**正阻區域**,在圖中用點**B**到點**C**表示。

一些振盪器在其工作過程中表現出負阻特性。單結電晶體振盪器是非正弦波振盪器(產生鋸齒波形作為輸出)的最佳示例,它表現出負阻特性,而隧道二極體振盪器是表現出負阻特性的正弦波振盪器的最佳示例。

在本教程的下一章中,我們將更詳細地討論隧道二極體振盪器。

隧道二極體振盪器

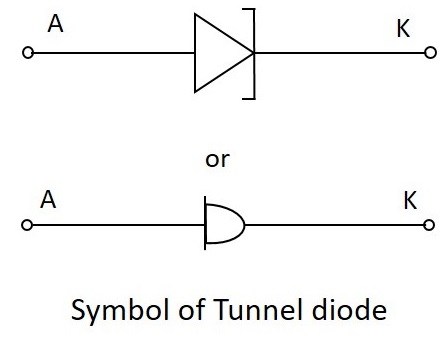

使用隧道二極體構建的振盪器電路稱為隧道二極體振盪器。如果普通PN接面的雜質濃度大幅增加,則會形成此**隧道二極體**。它也稱為**埃薩基二極體**,以其發明者命名。

隧道二極體

當二極體中的雜質濃度增加時,耗盡區的寬度減小,對載流子施加額外的力以穿過結。當這種濃度進一步增加時,由於耗盡區寬度較小以及載流子的能量增加,它們會穿透勢壘,而不是越過它。這種穿透可以理解為**隧道效應**,因此得名**隧道二極體**。

下圖顯示了實際隧道二極體的外觀。

隧道二極體的符號如下所示。

有關隧道二極體的更多詳細資訊,請參考我們的基本電子學教程。

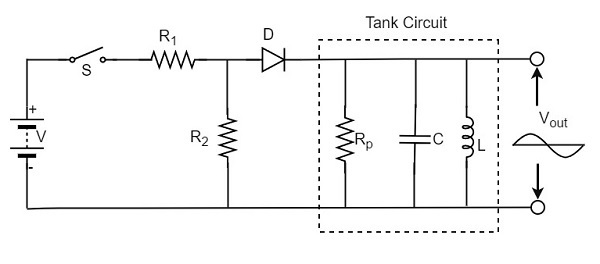

隧道二極體振盪器

隧道二極體有助於產生高達近10GHz的超高頻訊號。實際的隧道二極體電路可能包括一個開關S、一個電阻R和一個電源V,它們透過隧道二極體D連線到諧振電路。

工作原理

選擇的電阻值應使隧道二極體偏置在負阻區域的中間位置。下圖顯示了實際的隧道二極體振盪器電路。

在這個電路中,電阻R1為二極體設定適當的偏置,電阻R2為諧振電路設定適當的電流水平。電阻Rp、電感L和電容C的並聯組合形成一個諧振電路,該電路在選定頻率下諧振。

當開關S閉合時,電路電流立即上升到恆定值,該值由電阻R和二極體電阻的值決定。然而,當隧道二極體兩端的電壓VD超過峰值電壓Vp時,隧道二極體將被驅動到負阻區域。

在這個區域,電流開始下降,直到電壓VD等於谷值電壓Vv。此時,VD的進一步增加會將二極體驅動到正阻區域。結果,電路電流趨於增加。這種電路電流的增加將增加電阻R上的電壓降,這將降低電壓VD。

V-I特性曲線

下圖顯示了隧道二極體的V-I特性曲線:

曲線AB表示負阻區域,因為在電壓增加時電阻減小。很明顯,Q點設定在曲線AB的中間。在電路工作期間,Q點可以在點A和點B之間移動。點A稱為**峰值點**,點B稱為**谷值點**。

在工作過程中,達到點B後,電路電流的增加將增加電阻R上的電壓降,這將降低電壓VD。這使二極體回到負阻區域。

電壓VD的下降等於電壓VP,這完成了一個工作週期。這些週期的延續產生了連續的振盪,從而產生正弦波輸出。

優點

隧道二極體振盪器的優點如下:

- 它具有高速開關速度。

- 它可以處理高頻。

缺點

隧道二極體振盪器的缺點如下:

- 它們是低功率器件。

- 隧道二極體成本較高。

應用

隧道二極體振盪器的應用如下:

- 它用於弛豫振盪器。

- 它用於微波振盪器。

- 它也用作超高速開關器件。

- 它用作邏輯儲存器件。

在介紹了所有主要的正弦波振盪器電路之後,需要注意的是,還有許多像現在提到的那些振盪器。產生正弦波形的振盪器是正弦波振盪器,如前所述。

產生非正弦波形(矩形波、鋸齒波、三角波等)的振盪器是非正弦波振盪器,我們在我們的脈衝電路教程中對其進行了詳細討論。