凱利歸因理論

假設你在餐廳看到一個服務員在與顧客調情。服務員的行為引發了一個有趣的問題:為什麼服務員會這樣做?結果是由內部原因還是外部原因造成的?他只是喜歡調情的人(內部原因)?還是顧客是一個很有吸引力的人,吸引了很多注意力(外部原因)?根據凱利的模型,如果你是一位觀察者,你的選擇將基於關於共識、一致性和獨特性這三個方面的資訊。

什麼是歸因?

在社會心理學中,確定事件或行為背後原因的過程被稱為歸因。人們進行歸因是為了理解他們的經驗,而人們聯絡的方式很大程度上受到歸因的影響。實際上,我們每天都經常進行歸因,而沒有意識到塑造我們結論的潛在假設和偏見。

凱利的歸因理論

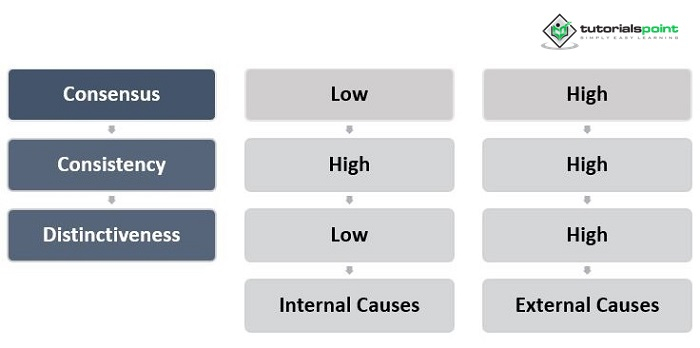

凱利(1967)的協變歸因模型考慮了多種行為。重要的是,它描述了導致內部和外部歸因的過程。根據凱利的說法,協變原則用於歸因因果關係。根據這一原則,只有當某種行為存在時,某種東西也存在;當行為不存在時,它也不存在,它才能成為該行為的原因(即,它必須協變)。我們把因果關係歸因於與觀察到的行為密切相關的幾種可能的解釋之一,正如海德(1958)所說,行為就像“幼稚的科學家”。根據協變模型,三類資訊——共識、一致性和獨特性資訊——對於確定歸因是內部的還是外部的是必不可少的。這三條資訊的累積效應將決定在觀察某人在特定社會環境中的行為時形成什麼樣的歸因。

共識資訊是指其他角色的行為與目標個體相似程度。隨著具有相同反應的人的百分比的增加,共識程度也會增加。

一致性資訊是指目標個體在後續場合對刺激或事件的反應一致程度。

獨特性資訊衡量目標人在多大程度上持續地對其他各種刺激或事件做出反應。

性格歸因或情境歸因更有可能取決於每一類資訊的單獨存在或不存在。當共識資訊存在時(即,當其他每個人都像目標個體一樣行動時),它表明存在情境原因。相反,當它不存在時,它表明存在性格原因。當一致性資訊存在時,它表明存在性格原因;當它不存在時,它表明存在情境原因(目標個體始終表現出相似的行為)。獨特性資訊缺失(目標人在各種情境下行為一致)暗示性格原因,而獨特性資訊的存在則暗示情境原因。

根據凱利的理論,當共識和獨特性低而一致性強時,我們更有可能將其他人的行為歸因於內部因素。相反,當共識、一致性和獨特性都很高時,我們更容易認為其他人的行為源於外部力量。最後,當共識低,而一致性和獨特性高時,我們通常將其他人的行為歸因於內部和外部變數的混合。一個具體的例子可以幫助說明這些概念是多麼合乎邏輯。

讓我們透過開頭提到的例子來理解

讓我們假設存在以下情況:

你注意到其他服務員也在向這位顧客獻殷勤(共識強);

你觀察到同一個服務員多次向同一個顧客獻殷勤(一致性強);以及

你沒有觀察到這個服務員向其他顧客獻殷勤(獨特性高)。

鑑於共識、一致性和獨特性程度高,你可能會將服務員的行為歸因於外部因素。例如,服務員可能因為顧客特別漂亮而與她調情。

相反,假設存在以下情況:

沒有其他服務員向顧客獻殷勤(共識程度低);

你觀察到同一個服務員多次向同一個顧客獻殷勤(一致性強);以及

你看到這個服務員向許多其他顧客獻殷勤(獨特性低)。

根據凱利的理論,你將從內部因素推斷服務員的行為,因為服務員就是一個愛調情的人。

凱利理論和維納理論的區別

維納和凱利的框架的主要區別如下。首先,正如 Martinko 和 Thomson(1998)指出的那樣,維納的研究更側重於人們如何考察他們行為的原因,而凱利的大多數研究則側重於人們如何將原因歸因於其他人的行為。其次,更重要的是,維納的模型強調這種因果歸因的結果,而凱利的模型更關注歸因的過程(解釋因果歸因的心理過程)。根據凱利的說法,歸因理論是那些關注歸因原因行為的理論。相反,根據 Michela 的說法,歸因理論關注歸因過程的結果。

| 凱利理論 | 維納理論 |

|---|---|

| 它關注人們如何考察他人行為的原因。 | 它關注人們如何考察自身行為的原因。 |

| 更關注歸因過程 | 更關注因果歸因的結果。 |

結論

然而,這個概念似乎與並非所有情況都相關。人們使用所有三類資訊,但使用得不多。例如,人們比關注環境中其他人的資訊更關注關於目標人的資訊(關於他們的一致性和獨特性)。也許更重要的是,儘管人們確實遵循這些原則並在某些情況下邏輯地得出因果關係,但他們似乎只在參與者擁有所有明確的事實並有時間以上述複雜的方式確定一個合理的因果關係的情況下才會這樣做。然而,即使在某些資訊缺失的情況下(例如,沒有關於獨特性資訊的資訊),仍然可以做出歸因。這意味著還有其他方法可以讓人們形成這些型別的結論。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP