放射性α衰變

引言

在核衰變過程中,通常釋放阿爾法粒子的元素會隨著時間的推移逐漸衰變,這些衰變產物被稱為放射性α衰變產物。

結構上相當於氦原子核的阿爾法粒子主要用希臘字母表示:

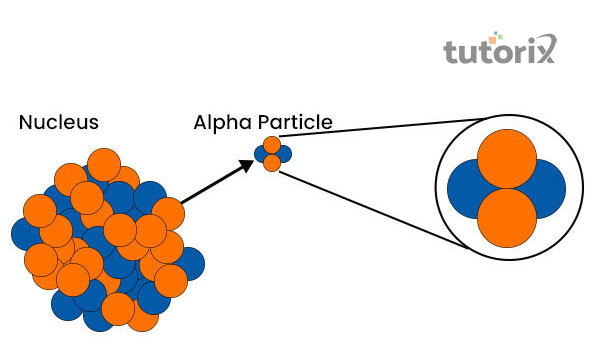

這些阿爾法粒子主要由兩個中子和兩個質子組成。在放射性α衰變中,會自發地釋放出一種帶正電的粒子,它與氦4核相同,本文主要討論這種阿爾法粒子。

什麼是放射性衰變?

放射性衰變是指不穩定原子核自發地轉變為更穩定、能量更低的原子核的現象。

放射性衰變主要有三種類型:伽馬衰變、阿爾法衰變和貝塔衰變。任何天然或人工產生的物體發射輻射的現象都被稱為放射性。放射性衰變以電離輻射的形式釋放能量,並會損害人類基因DNA和生物組織。電離輻射主要包括β粒子、γ射線和α粒子。

放射性α衰變

放射性衰變以電離輻射的形式釋放能量,並會損害人類基因DNA和生物組織。一些放射性衰變產物,例如鈷-60(一種發射γ射線的同位素),其γ射線常用於癌症治療,半衰期約為五年半(Yang et al. 2018)。

在放射性α衰變中,會自發地釋放出一種帶正電的粒子,它與氦4核相同,這種粒子被稱為阿爾法粒子,它包含兩個中子和兩個質子。這種α衰變是由著名科學家歐內斯特·盧瑟福爵士於1899年發現的。

α衰變的發生

α衰變的形成表明,在鉑和鈾等重核中,存在因核爆炸而產生的主要放射性沉降物。與其他放射性衰變形式相比,α粒子通常質量更大。這種大質量的α粒子很容易被一張紙片阻擋,甚至無法穿透人體皮膚(Akrawy et al. 2017)。

如果鈽-239發射α粒子,它將形成氦-4原子(α粒子)。

圖1:α衰變

4 MeV也被認為是一種主要的α粒子,它只能在真空中或空氣中移動約1英寸。

其他型別的放射性衰變

原子核中存在三種主要的相互作用力:β力、γ力、和α力。其中,γ力被認為是電磁力,β力被認為是弱力,α力被認為是原子核中最強的力(Manjunatha et al. 2018)。在這三種情況下,放射性發射透過調整中子和質子的比例來增強原子核的穩定性。

α粒子的穿透能力

在所有放射性衰變粒子中,

- α粒子具有較低的穿透能力。

- β粒子具有較低的電離能力,並且與α粒子相比,β粒子更小。

- γ射線不能被認為是粒子,但它具有高能量的電磁輻射形式,並且不帶電荷也不具有質量(Kellett et al. 2017)。

放射性中還存在指數衰變定律,需要大家理解。在元素週期表中,存在各種原子處於不穩定狀態,後來轉變為不同的元素。

圖2:α放射性

由於這些不穩定元素的電子不斷變化,元素的特性也會發生變化。在環境中,放射性衰變會產生三種發射,科學家無法將其識別為已知的元素:伽馬粒子、阿爾法粒子、和貝塔粒子(atomicarchive,2022)。這種放射性衰變發生在統計指數速率過程中,其中衰變原子存在於無限小的時間間隔內,並且與原子數N成正比。

結論

非常高的射頻和放射性衰變會透過提高人體溫度來加熱生物組織而對其造成損害。根據放射性衰變定律,可以說明,單位時間內原子核衰變的機率將保持恆定,與時間無關。核衰變速率也可以用半衰期來衡量。可以分解併發射粒子的原子核被稱為放射性原子核。

常見問題

Q1. 什麼是α粒子?

A1. 在自然界中,放射性衰變會產生三種發射,科學家無法將其識別為已知的元素:伽馬粒子、阿爾法粒子、和貝塔粒子。除了伽馬射線、貝塔粒子、中子和正電子發射外,還有阿爾法粒子。這些粒子被認為是一種特殊的輻射,被稱為阿爾法輻射。這種阿爾法輻射主要由放射性元素髮射。

Q2. 你如何理解α輻射和α粒子的穿透能力?

A2. α粒子帶正電,α輻射從這些α粒子中發射出來,速度較慢,質量較重,質量為4 amu,射出速度為12,400英里/秒。與伽馬射線和貝塔粒子相比,這些α粒子的穿透能力非常低,甚至無法穿透人體的皮膚層。

Q3. 人們可能面臨α輻射的哪些危險?

A3. 由於α輻射的穿透能力低於伽馬射線,這就是為什麼這種輻射對人類無害的主要原因。α輻射不能穿透人體皮膚,但它會損壞人眼角膜。α發射體也可以被認為是放射性元素,可以透過吸入、傷口、攝入進入人體,並損害生物組織甚至大腦。

參考文獻

期刊

Akrawy, D. T., & Poenaru, D. N. (2017). Alpha decay calculations with a new formula. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 44(10), 105105. 檢索自:https://arxiv.org/pdf/1702.05598

Kellett, M. A., & Bersillon, O. (2017). The Decay Data Evaluation Project (DDEP) and the JEFF-3.3 radioactive decay data library: Combining international collaborative efforts on evaluated decay data. In EPJ Web of Conferences (Vol. 146, p. 02009). EDP Sciences. 檢索自:https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2017/15/epjconf-nd2016_02009.pdf

Manjunatha, H. C., & Sowmya, N. (2018). Competition between spontaneous fission ternary fission cluster decay and alpha decay in the super heavy nuclei of Z= 126. Nuclear Physics A, 969, 68-82. 檢索自:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947417304141

Yang, H. B., Ma, L., Zhang, Z. Y., Yang, C. L., Gan, Z. G., Zhang, M. M., ... & Xiao, G. Q. (2018). Alpha decay properties of the semi-magic nucleus 219Np. Physics Letters B, 777, 212-216. 檢索自:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037026931730994

網站

atomicarchive, 2022. 關於:α衰變。檢索自:https://www.atomicarchive.com/science/physics/alpha-decay.html [檢索日期:2022年6月10日]

flexbooks, 2022. 關於:α衰變。檢索自:https://flexbooks.ck12.org [檢索日期:2022年6月10日]

Physicsopenlab, 2022. 關於:α放射性。檢索自:https://physicsopenlab.org/2016/02/11/alpha-%CE%B1-radioactivity/ [檢索日期:2022年6月10日]

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP