刑事改造:意義與重要性

刑事改革的核心原則是在釋放後,前囚犯永遠不會主動尋求再次入獄。在監獄裡度過的時間應該會在囚犯身上留下深刻的印記,讓他們不惜一切代價避免重返監獄。

解釋刑事改造

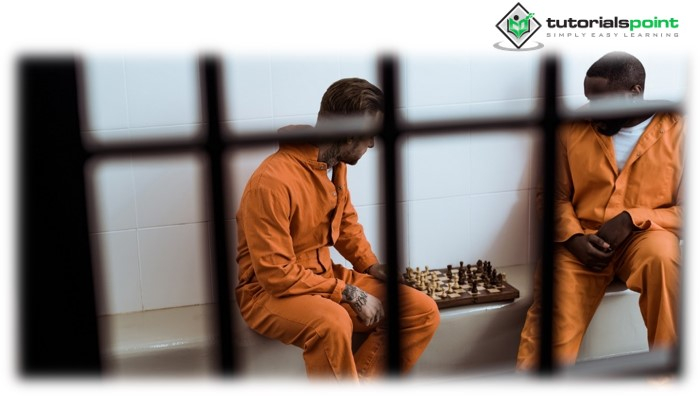

近年來,許多監獄聘請了從業人員來治療患有精神疾病和其他心理問題的囚犯。一些監獄甚至提供教室,讓罪犯在服刑期間可以上學接受教育。這些策略已被證明有效,幫助了許多囚犯克服了低教育水平。釋放後,完成這些專案的囚犯更有可能重新融入社會並遵守法律。改造被定罪重罪犯的過程充其量是艱鉅的。囚犯與普通人群隔離,並被安置在一個以犯罪為職業的人群組成的社群中。在經歷了監獄環境的恐怖和它所傳授的教訓後,有些人會因此而足夠地避免在未來再次犯罪。相反,對於另一些人來說,監禁則進一步將他們推向犯罪的道路。

改造罪犯可能旨在減少未來的犯罪或促進道德成長

在刑事案件中使用腦部干預措施(如腦活性藥物)的合法性預防措施使用了幾個關於改造的定義。它通常表明在確定一個單一定義時存在不確定性或猶豫。術語“旨在糾正不良行為的自願改造計劃”或“修改罪犯不利的行為模式”指的是此類舉措。旨在“找到更好的方法將前罪犯重新融入社會”並阻止“再次定罪”的舉措。改造罪犯可能有兩個目標:減少罪犯再次犯罪的傾向或培養道德成長。為了使改造工作在倫理上可以接受,它們必須刺激罪犯的認知能力。

透過治療干預減少累犯

例如,考慮刑事法律體系為降低罪犯再次犯罪的可能性而採取的任何措施,無論它是否直接影響罪犯再次犯罪的能力,是否阻止了額外的犯罪行為,或者是否鼓勵罪犯避免其他非法活動。因此,假設即使干預的主要目的不是減少累犯,在該框架內也可以將其視為改造。第三方安全、公共安全、加速監禁釋放或最大效用最大化都可能成為最終目標。我們還假設降低累犯率不一定是干預的主要重點。犯罪行為的減少是干預主要目標的預期副作用,例如,培養同理心、自律或反思。

改造作為風險最小化

改造措施是指刑事法律體系針對罪犯的犯罪行為而採取的措施,旨在減少或消除罪犯再次從事犯罪行為的傾向,阻止罪犯從事額外的犯罪行為,或鼓勵罪犯從事危害較小的行為。在將改造視為對人的損害的背景下,“有害行為”是指對他人福祉產生負面影響的行為,並且根據觀點的版本,還包括對罪犯本身的負面影響。其次,正如我們的括號說明所暗示的那樣,為了這個解釋,人類將需要限制傷害的概念。

一個感染者威脅著社群,必須限制其行動自由。然而,沒有人將這種情況與罪惡感聯絡起來,相反,他對於親近他的人來說是一個同情物件。醫生開出治療方案,患者通常同意治療計劃中規定的對其自由的限制。這不是一個人的健康;它不是關於任何特定主題的道德健康;而是一個人作為道德獨立的人的普遍本質,致力於治療所謂的“犯罪”中所涉及的善。

透過矯正治療進行改造

根據透過道德改進進行改造的理論,道德進步的目標可能從屬於促進罪犯的福祉、集體利益、道德善良或道德改進的非工具價值,或這些目標的任何組合。它可能次於更緊迫的目標,例如幫助罪犯培養更大的同情心、自律、洞察力或反思能力。

矯正,恢復正常狀態的過程

司法系統的主要目標是恢復“統治權”,或者說對受害者權利將來會得到維護的信心。作為補償性正義的一部分,可能需要對罪犯進行培訓、諮詢或治療,以實現這種心理轉變。強迫道歉或強制支付賠償是不夠的,甚至可能適得其反,阻止罪犯真誠地努力做出補償。

專案的多種目標

改造計劃有助於減少累犯,併為監獄系統及其囚犯提供額外的好處,包括更好的健康和教育。這些輔助目標可能帶來短期和長期的經濟收益。例如,如果監獄人口更容易管理,那麼需要在高度戒備的設施中關押的人數就會減少,從而減少對更多安保人員的需求和支出。

結論

國家在其打擊累犯的鬥爭中強調獄中改造計劃。獄中改造計劃,例如確保它們以證據為基礎,應根據當前研究中的基本原則構建,以最佳化減少累犯。立法機構加強監獄改造計劃以最大程度地減少累犯,這將透過減少未來的受害者數量對州和市政預算產生積極影響。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP