- Scikit Learn 教程

- Scikit Learn - 首頁

- Scikit Learn - 簡介

- Scikit Learn - 建模過程

- Scikit Learn - 資料表示

- Scikit Learn - 估計器 API

- Scikit Learn - 約定

- Scikit Learn - 線性建模

- Scikit Learn - 擴充套件線性建模

- 隨機梯度下降

- Scikit Learn - 支援向量機

- Scikit Learn - 異常檢測

- Scikit Learn - K 近鄰演算法

- Scikit Learn - KNN 學習

- 樸素貝葉斯分類

- Scikit Learn - 決策樹

- 隨機決策樹

- Scikit Learn - 整合方法

- Scikit Learn - 聚類方法

- 聚類效能評估

- 使用 PCA 進行降維

- Scikit Learn 有用資源

- Scikit Learn - 快速指南

- Scikit Learn - 有用資源

- Scikit Learn - 討論

Scikit Learn - 資料表示

眾所周知,機器學習是關於從資料中建立模型的。為此,計算機必須首先理解資料。接下來,我們將討論各種表示資料的方法,以便計算機能夠理解它們 -

資料作為表格

在 Scikit-learn 中表示資料的最佳方法是表格形式。表格表示一個二維資料網格,其中行表示資料集的各個元素,列表示與這些各個元素相關的數量。

示例

透過以下示例,我們可以使用 Python 的 seaborn 庫將 鳶尾花資料集 下載為 Pandas DataFrame 的形式。

import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset('iris')

iris.head()

輸出

sepal_length sepal_width petal_length petal_width species 0 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 1 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa 2 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa 3 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa 4 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa

從以上輸出可以看出,資料的每一行都代表一朵觀察到的花,行數代表資料集中花的總數。通常,我們將矩陣的行稱為樣本。

另一方面,資料的每一列都代表描述每個樣本的定量資訊。通常,我們將矩陣的列稱為特徵。

資料作為特徵矩陣

特徵矩陣可以定義為表格佈局,其中資訊可以被認為是二維矩陣。它儲存在一個名為 X 的變數中,並假定為二維,形狀為 [n_samples, n_features]。大多數情況下,它包含在 NumPy 陣列或 Pandas DataFrame 中。如前所述,樣本始終表示資料集描述的單個物件,特徵以定量方式描述每個樣本的不同觀察結果。

資料作為目標陣列

除了用 X 表示的特徵矩陣之外,我們還有目標陣列。它也稱為標籤。它用 y 表示。標籤或目標陣列通常是一維的,長度為 n_samples。它通常包含在 NumPy 的 陣列 或 Pandas 的 序列 中。目標陣列可以同時具有連續數值和離散值。

目標陣列與特徵列有何不同?

我們可以透過一點來區分兩者,即目標陣列通常是我們想要從資料中預測的數量,即在統計學上它是因變數。

示例

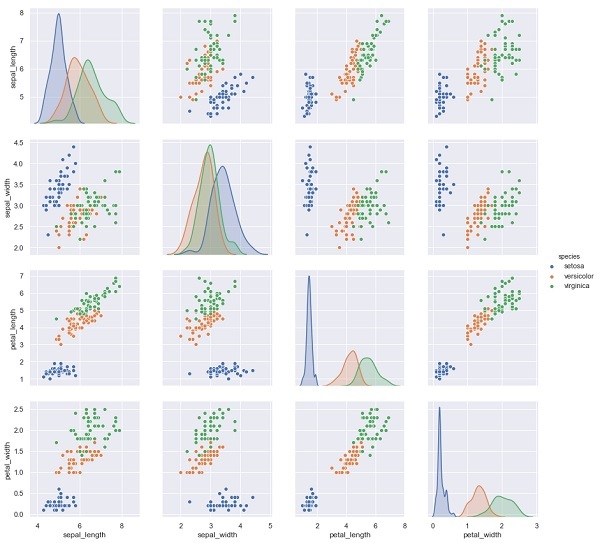

在下面的示例中,從鳶尾花資料集中,我們根據其他測量結果預測花的種類。在這種情況下,Species 列將被視為特徵。

import seaborn as sns

iris = sns.load_dataset('iris')

%matplotlib inline

import seaborn as sns; sns.set()

sns.pairplot(iris, hue='species', height=3);

輸出

X_iris = iris.drop('species', axis=1)

X_iris.shape

y_iris = iris['species']

y_iris.shape

輸出

(150,4) (150,)

廣告