佛教心理學中的性格模型

性格是一個具有多種含義的詞語,無法根據單一意識形態進行單一定義。因此,對於不同的傳統如何定義性格,或者哪一類別最符合我們的意識形態,感到困惑是很自然的。性格,或者說是一個人獨特的思維、感受和行為方式,是心理學中的一個重要課題,暗示著我們的穩定性。佛教對心理學做出了貢獻,因為它是一個強調人格的綜合神學,並且佛教關於人格的教義廣泛存在於巴利語經典及其註釋中。

佛教人格中的五蘊

五蘊(Paakkhandha)是佛教最重要的性格評估方法,它包含這五個要素。人類理解我、我的和我的,這五個過程類別。因此,它們可以廣泛地被稱為人格變數。

物質的總和

整體情緒

認知(感知)的總和

自發行為的總和

所有意識的總和

佛教已經認識到五種基本的人格型別,這是對人格的部分劃分。這種對佛教用來描述人格的五蘊的考察,試圖融入無常實體和無我的概念。對上述五蘊的考察,清楚地強調了佛教的精神發展道路。

因此,五蘊是無常的(anicca)、易受苦的(dukkha)和無我的(anatta)。《相應部》對五蘊的分析清楚地表明瞭它們是多麼的短暫和虛無。這些佛教中的人格分析可以在當代心理學研究中看到。

根據不同傳統的其他型別學

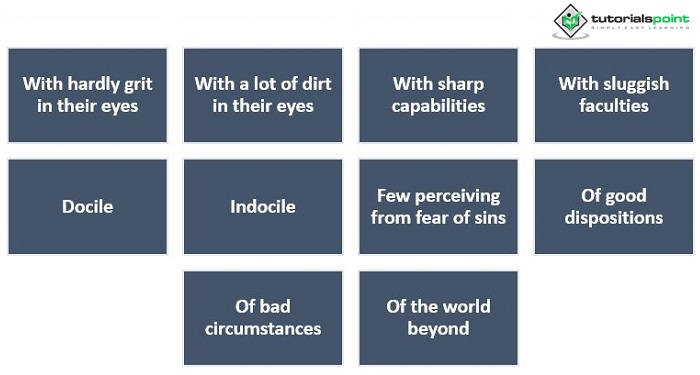

在獲得解脫之後,苦行僧喬達摩被稱為佛陀。佛陀為了出於慈悲傳播佛法,首先考察了世界。 《中部》的《阿利耶婆利耶蘇達》描述了佛陀如何看待具有許多正面和負面特質的眾生,包括:

最著名的後經典經文《清淨道論》(Visuddhimagga)中提到了對人格型別的精彩描述。考慮到他們在社會中的生理和認知特徵,可以觀察到這些人之間有許多相似之處。個體之間有非常不同的思維和行為方式。

特定情境的解釋

佛教提供了特定情境的性格解釋。《增支部》的《洛伽達瑪蘇達》強調了在面對世俗災難時保持平靜的重要性。得失、榮辱、讚揚和譴責、快樂和不快樂是前四個。正如這部經文所強調的,這八種東西無法動搖智者。根據佛教的觀點,這些變故都不能擾亂佛陀或阿羅漢。

三種類型學

探索這些性格型別可以讓我們學到很多關於我們自己的知識,其中最重要的是,這些非個人的傾向並不是我們自己,也不必與之牢固地認同。認識到這些根深蒂固的傾向,使我們能夠認識到不斷發生的令人難以置信的相對性。例如,在任何特定情況下,有些人會看到事情的積極方面,而另一些人則會沉湎於不足之處,並變得非常困惑。在佛教心理學中,主要的性格型別有貪婪型、憤怒型和迷惑型三種,這三種答案分別對應於這三種類型。提及這些人並非貶低。

我們或多或少都被程式設計了,但覺知可以教導我們如何超越我們可能擁有的任何制約。每種型別都有一個純粹的版本和一個部分純化的版本,這表明每種傾向的集合都包含一顆寶石,我們可以透過正念去除它並改變它。問題在於執著,當我們有一種預先確定的方式來回應一切時,就會發生這種情況,而不是傾向本身。多虧了正念,我們擁有大量的可能性。

貪婪型

這種性格型別是那種進入空間並專注於他們喜歡的事物、認為有魅力的事物或認為有吸引力的事物,而忽略所有可能破損、破裂或磨損的事物的個體。當在會議上提出問題時,這個人會說:“一切都會好起來的”,而我們卻在想:“怎麼辦?”五世紀上座部佛教學派撰寫的註釋《清淨道論》將貪婪型描述如下:“他們誇大微不足道的優點,輕描淡寫嚴重的缺點,當他們離開時,他們會帶著悔恨行事,好像他們不願這樣做一樣。在其精緻的形式中,這種只看到好處的傾向轉變為一種準備去面對生活的各個方面,並更充分地生活,而不會限制或隱藏。”

憤怒型

憤怒型人格是不同的。他們可能並不憤怒,但他們習慣於關注那些不正確、困難或妨礙實現目標的事情。當這種人走進房間時,他們會立即注意到任何讓他們感到困擾的事情;例如,他們可能會注意到地毯上的燒傷痕跡或同事不高興的神情。當在會議上提出建議時,這種人會很快地說:“這行不通。”我們可能會問自己:“為什麼不行?為什麼它不能工作?”《清淨道論》將這種人描述如下:“他們專注於微不足道的缺點,而輕描淡寫真正的優點,當他們離開時,他們會毫不後悔地行事,並帶著一種緊迫感。”在其精緻的形式中,這轉化為敏銳的智慧。除了比大多數人更容易看到問題之外,這種傾向還包括一種意願,即比大多數人更容易深入研究,並誠實地承認那些令人不快或不受歡迎的東西。

迷惑型

迷惑型的人往往模糊不清或混亂不堪。當事情出錯時,強烈的衝動是入睡或忽略它。即使事情很好,我們也可能只是部分欣賞它。這種型別通常很平靜,如果經過教育以專注和磨練注意力,則需要更多感知清晰度。《清淨道論》宣稱:“任何可觀察的物件都會導致具有誤導性氣質的人模仿他人的行為。當他們聽到別人譴責時,他們會做出負面反應;當他們聽到別人稱讚時,他們會做出正面反應;但他們確實在內心感到平靜——無知的平靜!”這種人在會議上需要一段時間來處理問題或機會,而且有時不確定他們是如何體驗到的。迷惑的精緻形式是真正的平靜,伴隨著清晰而精確的注意力,而不是依賴於遺漏細微之處或退出生活的參與。

結論

佛教根據人們的生理和精神發展程度、知識和理解水平、記憶跨度、責任水平以及其他因素將人們分成許多類別。佛教文獻揭示了幾種性格型別,佛教教義根據馬斯洛的需求層次理論對不同性格型別進行分類。他的思想和佛教教義在很大程度上是相似的。佛教的四條主要道路——入流、一來、不來、阿羅漢——與一個人的性格發展直接相關。因此,我們可以理解佛教中性格型別的獨特性。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP