- 資料通訊與網路教程

- 資料通訊與網路主頁

- 資料通訊與網路 - 概述

- 資料通訊與網路 - 計算機網路型別

- 資料通訊與網路 - 區域網技術

- 資料通訊與網路 - 計算機網路拓撲

- 資料通訊與網路 - 計算機網路模型

- 資料通訊與網路 - 計算機網路安全

- 物理層

- 資料通訊與網路 - 物理層介紹

- 資料通訊與網路 - 數字傳輸

- 資料通訊與網路 - 模擬傳輸

- 資料通訊與網路 - 傳輸介質

- 資料通訊與網路 - 無線傳輸

- 資料通訊與網路 - 多路複用

- 資料通訊與網路 - 網路交換

- 資料通訊與網路有用資源

- 資料通訊與網路 - 速查指南

- 資料通訊與網路 - 有用資源

計算機網路速查指南

資料通訊概述

一個由互連的計算機和計算機外設(如印表機)組成的系統稱為計算機網路。這種計算機之間的互連方便了它們之間資訊共享。計算機可以透過有線或無線介質相互連線。

計算機網路的分類

計算機網路根據各種因素進行分類。包括:

- 地理範圍

- 互連性

- 管理

- 架構

地理範圍

從地理位置上看,網路可以分為以下幾類:

- 它可能跨越您的桌子,在啟用藍牙的裝置之間,範圍不超過幾米。

- 它可能跨越整棟建築物,包括連線所有樓層的中間裝置。

- 它可能跨越整個城市。

- 它可能跨越多個城市或省份。

- 它可能是一個覆蓋全球的網路。

互連性

網路元件可以透過某種方式彼此連線。連線是指邏輯上、物理上或兩者兼而有之。

- 每個裝置都可以連線到網路上的任何其他裝置,從而構成網狀網路。

- 所有裝置都可以連線到單個介質,但地理位置上相互隔離,形成類似匯流排的結構。

- 每個裝置僅連線到其左右的同級裝置,形成線性結構。

- 所有裝置都連線到單個裝置,形成星形結構。

- 所有裝置都使用所有上述方式任意連線在一起,形成混合結構。

管理

從管理員的角度來看,網路可以是屬於單個自治系統的私有網路,不能訪問其物理或邏輯域之外。網路可以是公共的,所有人都可以訪問。

網路架構

- 可以有一個或多個系統充當伺服器。其他系統作為客戶端,請求伺服器提供服務。伺服器代表客戶端接收和處理請求。

- 兩個系統可以點對點連線,或背靠背連線。它們都位於同一級別,稱為對等。

- 可以存在混合網路,它包含上述兩種型別的網路架構。

計算機網路可以根據其架構的不同分為客戶端-伺服器、對等或混合等多種型別。

網路應用

計算機系統和外圍裝置連線起來形成網路。它們提供了許多優勢:

- 資源共享,例如印表機和儲存裝置

- 透過電子郵件和FTP交換資訊

- 使用Web或網際網路共享資訊

- 使用動態網頁與其他使用者互動

- IP電話

- 視訊會議

- 平行計算

- 即時訊息

計算機網路型別

通常,網路是根據其地理範圍來區分的。網路可以小到手機與其藍牙耳機之間的距離,也可以大到網際網路本身,覆蓋整個地球。

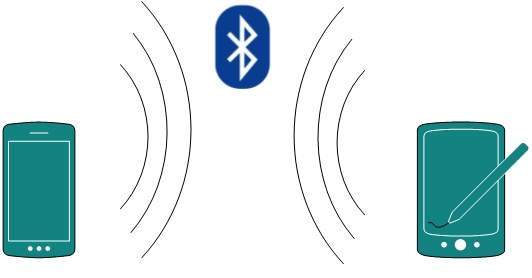

個人區域網 (PAN)

個人區域網 (PAN) 是最小的網路,非常個人化。這可能包括啟用藍牙的裝置或啟用紅外線的裝置。PAN 的連線範圍可達 10 米。PAN 可能包括無線計算機鍵盤和滑鼠、啟用藍牙的耳機、無線印表機和電視遙控器。

例如,Piconet 是一個啟用藍牙的個人區域網,它可能包含最多 8 個以主從方式連線在一起的裝置。

區域網 (LAN)

一個跨越建築物內部並在單個管理系統下執行的計算機網路通常稱為區域網 (LAN)。通常,LAN 覆蓋組織的辦公室、學校、學院或大學。連線到 LAN 的系統數量可能從至少兩個到多達 1600 萬個不等。

LAN 為終端使用者之間共享資源提供了一種有用的方式。例如印表機、檔案伺服器、掃描器和網際網路等資源很容易在計算機之間共享。

LAN 由廉價的網路和路由裝置組成。它可能包含本地伺服器,提供檔案儲存和其他本地共享應用程式。它主要使用私有 IP 地址,並且不涉及大量的路由。LAN 在其自己的本地域中執行,並由中央控制。

LAN 使用乙太網或令牌環技術。乙太網是最廣泛使用的 LAN 技術,使用星型拓撲,而令牌環很少見。

LAN 可以是有線的、無線的,或者兩者兼而有之。

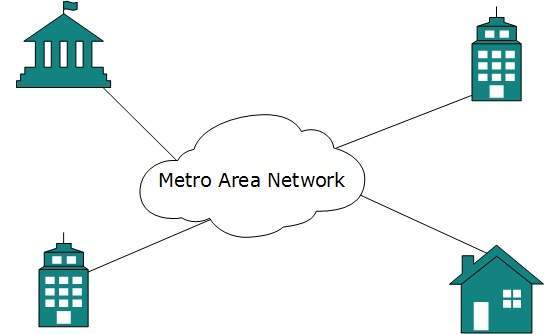

都會網路 (MAN)

都會網路 (MAN) 通常擴充套件到整個城市,例如有線電視網路。它可以是乙太網、令牌環、ATM 或光纖分散式資料介面 (FDDI) 的形式。

城域乙太網是由 ISP 提供的一項服務。這項服務使使用者能夠擴充套件其區域網。例如,MAN 可以幫助組織連線其在城市中的所有辦公室。

MAN 的主幹是高容量和高速光纖。MAN 位於區域網和廣域網之間。MAN 為 LAN 到 WAN 或網際網路提供上行鏈路。

廣域網 (WAN)

顧名思義,廣域網 (WAN) 覆蓋範圍很廣,可能跨越省份甚至整個國家。通常,電信網路是廣域網。這些網路為 MAN 和 LAN 提供連線。由於它們配備了非常高速的主幹,因此 WAN 使用非常昂貴的網路裝置。

WAN 可能使用非同步傳輸模式 (ATM)、幀中繼和同步光網路 (SONET) 等先進技術。WAN 可能由多個管理部門管理。

網際網路絡

網路的網路稱為網際網路絡,或簡稱為網際網路。它是地球上現存最大的網路。網際網路廣泛連線所有 WAN,並且可以連線到 LAN 和家庭網路。網際網路使用 TCP/IP 協議套件,並使用 IP 作為其定址協議。如今,網際網路廣泛使用 IPv4。由於地址空間不足,它正在逐漸從 IPv4 遷移到 IPv6。

網際網路使使用者能夠在全球範圍內共享和訪問海量資訊。它使用 WWW、FTP、電子郵件服務、音訊和影片流等。在很大程度上,網際網路在客戶端-伺服器模型上執行。

網際網路使用非常高速的光纖主幹。為了互連各個大陸,光纖鋪設在海底,我們稱之為海底通訊電纜。

網際網路廣泛部署在使用 HTML 連結頁面的全球資訊網服務上,並且可以透過稱為 Web 瀏覽器的客戶端軟體訪問。當用戶使用位於世界各地某個 Web 伺服器上的某個 Web 瀏覽器請求頁面時,Web 伺服器將以正確的 HTML 頁面響應。通訊延遲非常低。

網際網路服務於許多目的,並參與生活的許多方面。其中一些是:

- 網站

- 電子郵件

- 即時訊息

- 部落格

- 社交媒體

- 營銷

- 網路

- 資源共享

- 音訊和影片流

區域網技術

讓我們簡要了解各種 LAN 技術

乙太網

乙太網是一種廣泛部署的 LAN 技術。這項技術是由 Bob Metcalfe 和 D.R. Boggs 於 1970 年發明的。它於 1980 年在 IEEE 802.3 中標準化。

乙太網共享介質。使用共享介質的網路發生資料衝突的機率很高。乙太網使用載波偵聽多路訪問/衝突檢測 (CSMA/CD) 技術來檢測衝突。當乙太網發生衝突時,其所有主機都會回滾,等待一段時間,然後重新傳輸資料。

乙太網聯結器是配備 48 位 MAC 地址的網路介面卡。這有助於其他乙太網裝置識別並與乙太網中的遠端裝置通訊。

傳統乙太網使用 10BASE-T 規範。數字 10 表示 10MBPS 的速度,BASE 代表基帶,T 代表粗同軸電纜。10BASE-T 乙太網提供高達 10MBPS 的傳輸速度,並使用同軸電纜或 Cat-5 雙絞線電纜和 RJ-45 聯結器。乙太網遵循星型拓撲,段長度可達 100 米。所有裝置都以星形方式連線到集線器/交換機。

快速乙太網

為了滿足快速發展的軟體和硬體技術的需要,乙太網擴充套件為快速乙太網。它也可以在 UTP、光纖和無線方式下執行。它可以提供高達 100 MBPS 的速度。此標準在 IEEE 803.2 中命名為 100BASE-T,使用 Cat-5 雙絞線電纜。它對有線介質共享使用 CSMA/CD 技術,對無線乙太網 LAN 使用 CSMA/CA(CA 代表衝突避免)技術。

光纖快速乙太網在 100BASE-FX 標準下定義,它在光纖上提供高達 100 MBPS 的速度。光纖乙太網在半雙工模式下可以擴充套件到 100 米,在全雙工模式下在多模光纖上可以達到 2000 米。

千兆乙太網

在 1995 年推出後,快速乙太網僅在千兆乙太網推出之前三年才享有其高速地位。千兆乙太網提供高達 1000 mbits/秒的速度。IEEE802.3ab 標準化了使用 Cat-5、Cat-5e 和 Cat-6 電纜的 UTP 千兆乙太網。IEEE802.3ah 定義了光纖千兆乙太網。

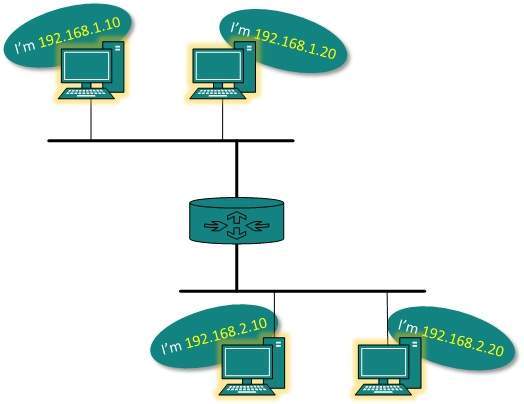

虛擬區域網 (VLAN)

區域網 (LAN) 使用乙太網,而乙太網基於共享介質。乙太網中的共享介質建立一個單一的廣播域和一個單一的衝突域。在乙太網中引入交換機消除了單一衝突域的問題,連線到交換機的每個裝置都在其單獨的衝突域中工作。但是,即使是交換機也不能將網路劃分為單獨的廣播域。

虛擬區域網 (VLAN) 是將單個廣播域劃分為多個廣播域的解決方案。一個 VLAN 中的主機無法與另一個 VLAN 中的主機通訊。預設情況下,所有主機都位於同一個 VLAN 中。

在此圖中,不同的 VLAN 以不同的顏色程式碼表示。同一個 VLAN 中的主機,即使連線在同一個交換機上,也無法看到或與不同 VLAN 中的其他主機通訊。VLAN 是第二層技術,它與乙太網緊密配合工作。要在兩個不同的 VLAN 之間路由資料包,需要使用路由器之類的第三層裝置。

計算機網路拓撲

網路拓撲是指計算機系統或網路裝置相互連線的排列方式。拓撲可以定義網路的物理和邏輯方面。在同一個網路中,邏輯拓撲和物理拓撲可以相同也可以不同。

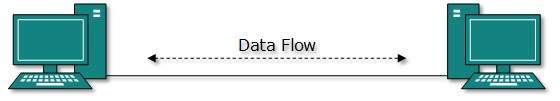

點對點

點對點網路包含恰好兩個主機,例如計算機、交換機或路由器、伺服器,使用一根電纜背對背連線。通常,一個主機的接收端連線到另一個主機的傳送端,反之亦然。

如果主機在邏輯上點對點連線,則可能有多箇中間裝置。但是,最終主機不知道底層網路,並且彼此看起來好像直接連線一樣。

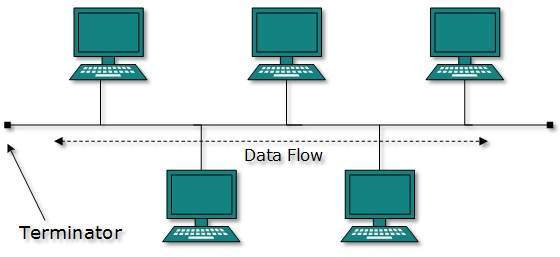

匯流排拓撲

在匯流排拓撲中,所有裝置共享一條通訊線路或電纜。當多個主機同時傳送資料時,匯流排拓撲可能會出現問題。因此,匯流排拓撲要麼使用 CSMA/CD 技術,要麼識別一個主機作為匯流排主站來解決這個問題。它是最簡單的網路形式之一,其中一個裝置的故障不會影響其他裝置。但是,共享通訊線路的故障會導致所有其他裝置停止執行。

共享通道的兩端都有線路終端。資料僅沿一個方向傳送,一旦到達最遠端,終端就會將資料從線路中移除。

星型拓撲

星型拓撲中的所有主機都透過點對點連線連線到一箇中心裝置,稱為集線器裝置。也就是說,主機和集線器之間存在點對點連線。集線器裝置可以是以下任何一種:

- 第一層裝置,例如集線器或中繼器

- 第二層裝置,例如交換機或網橋

- 第三層裝置,例如路由器或閘道器

與匯流排拓撲一樣,集線器充當單點故障。如果集線器發生故障,則所有主機與所有其他主機的連線都會失敗。主機之間的每次通訊都僅透過集線器進行。星型拓撲並不昂貴,因為要連線更多主機,只需要一根電纜,配置也很簡單。

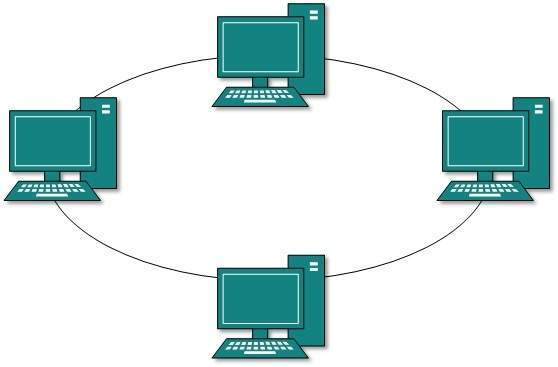

環型拓撲

在環型拓撲中,每臺主機都恰好連線到另外兩臺機器,形成一個環形網路結構。當一臺主機嘗試與與其不相鄰的主機通訊或傳送訊息時,資料會透過所有中間主機傳輸。要在現有結構中連線更多主機,管理員可能只需要一根額外的電纜。

任何主機的故障都會導致整個環形網路發生故障。因此,環形網路中的每個連線都是一個故障點。有一些方法使用另一個備份環形網路。

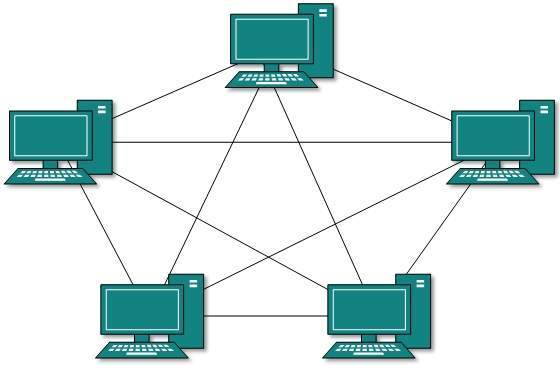

網狀拓撲

在這種拓撲中,主機連線到一個或多個主機。這種拓撲具有與其他所有主機進行點對點連線的主機,或者也可能具有僅與少數主機進行點對點連線的主機。

網狀拓撲中的主機也充當沒有直接點對點鏈路的其他主機的中繼。網狀技術分為兩種型別:

- **全網狀:** 所有主機都與網路中的其他所有主機具有點對點連線。因此,對於每個新主機,都需要 n(n-1)/2 個連線。它在所有網路拓撲中提供最可靠的網路結構。

- **部分網狀:**並非所有主機都與其他所有主機具有點對點連線。主機以某種任意方式相互連線。這種拓撲存在於我們需要為所有主機中的一些主機提供可靠性的情況下。

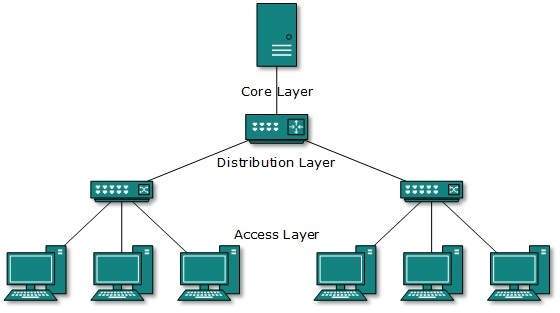

樹型拓撲

也稱為層次拓撲,這是目前使用最常見的網路拓撲形式。這種拓撲模仿擴充套件的星型拓撲,並繼承了匯流排拓撲的特性。

這種拓撲將網路劃分為多個網路級別/層。主要是在 LAN 中,網路被分成三種類型的網路裝置。最低的是接入層,計算機連線到該層。中間層稱為分佈層,它充當上層和下層之間的中介。最高層稱為核心層,是網路的中心點,即所有節點都從中分叉的樹的根。

所有相鄰主機之間都有點對點連線。與匯流排拓撲類似,如果根節點出現故障,則整個網路也會受到影響,即使它不是單點故障。每個連線都充當故障點,其故障會將網路分成不可達的段。

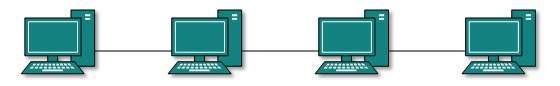

菊花鏈

這種拓撲以線性方式連線所有主機。與環型拓撲類似,所有主機都只連線到兩個主機,除了端主機。這意味著,如果菊花鏈中的端主機連線在一起,則它表示環型拓撲。

菊花鏈拓撲中的每個鏈路都表示單點故障。每個鏈路故障都會將網路分成兩個段。每個中間主機充當其直接主機的中繼。

混合拓撲

設計包含多個拓撲的網路結構稱為混合拓撲。混合拓撲繼承了所有包含拓撲的優點和缺點。

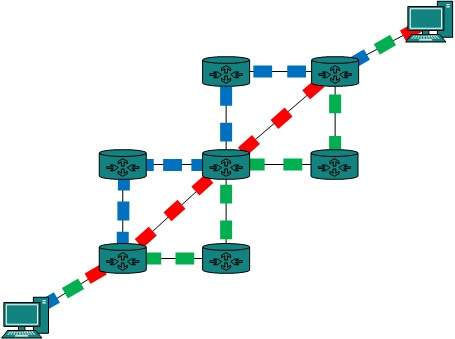

上圖表示一個任意的混合拓撲。組合拓撲可能包含星型、環型、匯流排和菊花鏈拓撲的屬性。大多數 WAN 透過雙環拓撲連線,連線到它們的網路大多是星型拓撲網路。網際網路是最大的混合拓撲的最佳示例。

計算機網路模型

網路工程是一項複雜的任務,涉及軟體、韌體、晶片級工程、硬體和電脈衝。為了簡化網路工程,整個網路概念被劃分為多個層。每一層都參與某些特定任務,並且獨立於所有其他層。但作為一個整體,幾乎所有網路任務都依賴於所有這些層。層之間共享資料,它們僅依賴於彼此來接收輸入和傳送輸出。

分層任務

在網路模型的分層體系結構中,整個網路過程被劃分為小型任務。然後,每個小型任務都分配給一個特定的層,該層專門處理該任務。每一層只做特定工作。

在分層通訊系統中,主機的某一層處理由其在遠端主機上同一級別的對等層執行或要執行的任務。任務是由最低層或最高層啟動的。如果任務是由最高層啟動的,則將其傳遞給下一層以進行進一步處理。下層做同樣的事情,它處理任務並傳遞給下層。如果任務是由最低層啟動的,則採用反向路徑。

每一層都將所有程式、協議和方法組合在一起,這些程式、協議和方法是它執行其任務部分所需的內容。所有層都透過封裝頭和尾來識別它們的對等層。

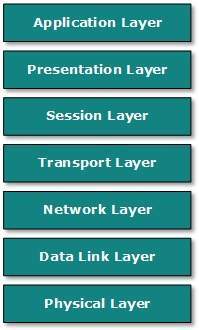

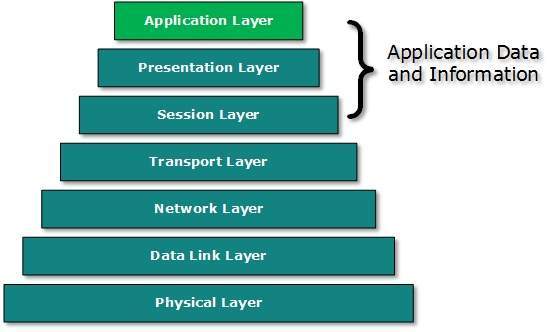

OSI 模型

開放系統互聯 (OSI) 是所有通訊系統的開放標準。OSI 模型由國際標準化組織 (ISO) 建立。該模型有七層:

**應用層:** 此層負責嚮應用程式使用者提供介面。此層包含直接與使用者互動的協議。

**表示層:** 此層定義應如何以遠端主機的本機格式呈現資料在主機的本機格式。

**會話層:** 此層維護遠端主機之間的會話。例如,一旦完成使用者名稱/密碼身份驗證,遠端主機就會在一段時間內維護此會話,並且在那段時間內不會再次請求身份驗證。

**傳輸層:** 此層負責主機之間的端到端交付。

**網路層:** 此層負責地址分配和網路中主機的唯一定址。

**資料鏈路層:** 此層負責從線路讀取和寫入資料以及將資料寫入線路。在此層檢測鏈路錯誤。

**物理層:** 此層定義硬體、佈線佈線、功率輸出、脈衝速率等。

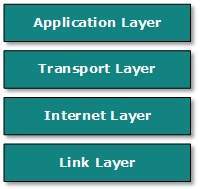

網際網路模型

網際網路使用 TCP/IP 協議套件,也稱為網際網路套件。這定義了包含四層體系結構的網際網路模型。OSI 模型是通用通訊模型,但網際網路模型是網際網路用於所有通訊的方式。網際網路獨立於其底層網路體系結構,其模型也是如此。該模型具有以下幾層:

**應用層:** 此層定義允許使用者與網路互動的協議。例如,FTP、HTTP 等。

**傳輸層:** 此層定義資料應如何在主機之間傳輸。此層的主要協議是傳輸控制協議 (TCP)。此層確保交付到主機之間的資料是有序的,並負責端到端交付。

**網路層:** 網際網路協議 (IP) 在此層工作。此層促進主機定址和識別。此層定義路由。

**鏈路層:** 此層提供傳送和接收實際資料的機制。與 OSI 模型的對應層不同,此層獨立於底層網路體系結構和硬體。

計算機網路安全

在網際網路的初期,其使用僅限於軍事和大學,用於研究和開發目的。後來,當所有網絡合並在一起形成網際網路時,資料開始透過公共中轉網路傳輸。普通人可能會發送高度敏感的資料,例如他們的銀行憑證、使用者名稱和密碼、個人文件、線上購物詳細資訊或機密文件。

所有安全威脅都是故意的,即它們只有在故意觸發時才會發生。安全威脅可以分為以下幾類:

中斷

中斷是一種安全威脅,其中資源的可用性受到攻擊。例如,使用者無法訪問其 Web 伺服器或 Web 伺服器被劫持。

隱私洩露

在這種威脅中,使用者的隱私受到損害。未經授權的人員正在訪問或攔截由原始已驗證使用者傳送或接收的資料。

完整性

這種型別的威脅包括對通訊原始上下文進行任何更改或修改。攻擊者攔截並接收發送者傳送的資料,然後攻擊者修改或生成虛假資料併發送給接收者。接收者收到資料時,認為它是原始傳送者傳送的。

真實性

此威脅發生在攻擊者或安全違規者偽裝成真實使用者,並訪問資源或與其他真實使用者通訊時。

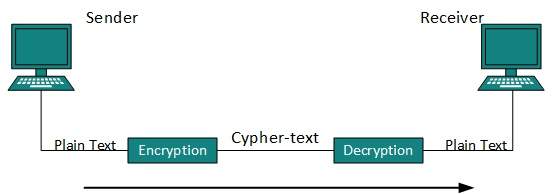

當今世界沒有任何技術能夠提供100%的安全。但是,可以在資料在非安全網路或網際網路上傳輸時採取措施來保護資料。最廣泛使用的技術是密碼學。

密碼學是一種對明文資料進行加密的技術,使其難以理解和解釋。目前有多種加密演算法可用,如下所述:

秘密金鑰

公開金鑰

訊息摘要

秘密金鑰加密

傳送方和接收方都擁有一個秘密金鑰。此秘密金鑰用於在傳送方端加密資料。資料加密後,將其傳送到公共域中的接收方。由於接收方知道並擁有秘密金鑰,因此可以輕鬆解密加密的資料包。

秘密金鑰加密的示例是資料加密標準 (DES)。在秘密金鑰加密中,需要為網路上的每個主機分配一個單獨的金鑰,這使得管理起來很困難。

公開金鑰加密

在此加密系統中,每個使用者都有自己的秘密金鑰,並且它不在共享域中。秘密金鑰絕不會在公共域中公開。除了秘密金鑰外,每個使用者還擁有自己的公開金鑰。公開金鑰始終公開,傳送方使用它來加密資料。當用戶收到加密資料時,他可以使用自己的秘密金鑰輕鬆解密它。

公開金鑰加密的示例是Rivest-Shamir-Adleman (RSA)。

訊息摘要

在這種方法中,不傳送實際資料,而是計算併發送雜湊值。另一端使用者計算其自身的雜湊值,並將其與剛剛接收到的雜湊值進行比較。如果兩個雜湊值匹配,則接受;否則拒絕。

訊息摘要的示例是MD5雜湊。它主要用於身份驗證,其中使用者密碼與伺服器上儲存的密碼進行交叉檢查。

物理層 - 簡介

OSI模型中的物理層負責與實際硬體和訊號機制互動。物理層是OSI網路模型中唯一真正處理兩個不同站點的物理連線的層。此層定義了硬體裝置、佈線、接線、頻率、用於表示二進位制訊號的脈衝等。

物理層向資料鏈路層提供服務。資料鏈路層將幀交給物理層。物理層將其轉換為表示二進位制資料的電脈衝。然後,二進位制資料透過有線或無線媒體傳送。

訊號

當資料透過物理介質傳送時,需要先將其轉換為電磁訊號。資料本身可以是模擬的,例如人聲,也可以是數字的,例如磁碟上的檔案。模擬和數字資料都可以用模擬或數字訊號表示。

數字訊號

數字訊號本質上是離散的,表示一系列電壓脈衝。數字訊號用於計算機系統的電路中。

模擬訊號

模擬訊號本質上是連續波形的,由連續的電磁波表示。

傳輸損傷

當訊號透過介質傳輸時,它們往往會惡化。這可能有許多原因,如下所示:

衰減

為了讓接收器準確地解釋資料,訊號必須足夠強。當訊號透過介質時,它往往會變弱。隨著距離的增加,它會失去強度。

色散

當訊號透過介質傳輸時,它往往會擴散並重疊。色散量取決於使用的頻率。

延遲失真

訊號以預定義的速度和頻率透過介質傳送。如果訊號速度和頻率不匹配,則訊號可能以任意方式到達目的地。在數字媒體中,這一點非常關鍵,因為某些位元到達的時間早於先前傳送的位元。

噪聲

模擬或數字訊號中的隨機干擾或波動被稱為訊號噪聲,它可能會扭曲所攜帶的實際資訊。噪聲可以分為以下幾類:

熱噪聲

熱量會激發介質的電子導體,這可能會在介質中引入噪聲。在一定程度上,熱噪聲是不可避免的。

互調

當多個頻率共享一個介質時,它們的干擾會導致介質中的噪聲。如果兩個不同的頻率共享一個介質,並且其中一個頻率強度過大或元件本身執行不正常,則生成的頻率可能無法按預期傳遞。

串擾

當外部訊號進入介質時,就會發生這種噪聲。這是因為一種介質中的訊號會影響第二種介質中的訊號。

脈衝噪聲

這種噪聲是由於不規則的干擾引起的,例如雷電、電力、短路或元件故障。數字資料主要受這種噪聲的影響。

傳輸介質

兩個計算機系統之間傳送資訊的介質稱為傳輸介質。傳輸介質有兩種形式。

導引介質

所有通訊線/電纜都是導引介質,例如UTP、同軸電纜和光纖。在這種介質中,傳送方和接收方直接連線,資訊透過它傳送(引導)。

非導引介質

無線或開放空間被稱為非導引介質,因為傳送方和接收方之間沒有連線。資訊在空中傳播,任何人都可以收集資訊,包括實際接收者。

通道容量

資訊傳輸速度稱為通道容量。在數字世界中,我們將其計為資料速率。它取決於許多因素,例如:

頻寬:底層介質的物理限制。

錯誤率:由於噪聲導致資訊接收錯誤。

編碼:用於訊號傳輸的電平數。

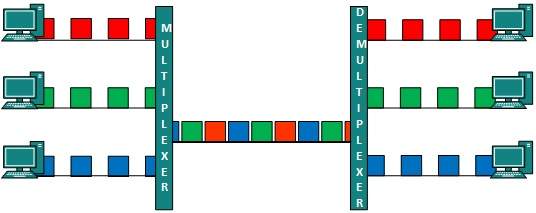

多路複用

多路複用是一種透過單個介質混合和傳送多個數據流的技術。此技術需要稱為多路複用器 (MUX) 的系統硬體來多路複用流並將其傳送到介質,以及解多路複用器 (DMUX),它從介質接收資訊並將資訊分發到不同的目的地。

交換

交換是一種機制,透過該機制,從源傳送到目的地的數 據/資訊沒有直接連線。網路具有互連裝置,這些裝置接收來自直接連線的源的資料,儲存資料,分析資料,然後轉發到最接近目的地的下一個互連裝置。

交換可以分為:

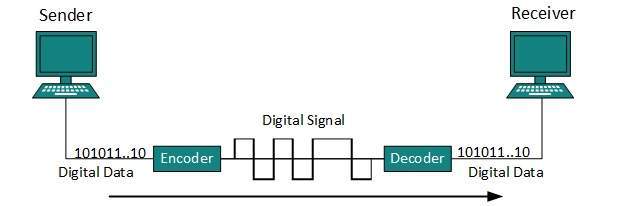

數字傳輸

資料或資訊可以以兩種方式儲存,模擬和數字。為了讓計算機使用資料,它必須採用離散的數字形式。與資料類似,訊號也可以採用模擬和數字形式。為了數字傳輸資料,需要先將其轉換為數字形式。

數/數轉換

本節介紹如何將數字資料轉換為數字訊號。這可以透過兩種方式完成:線路編碼和分組編碼。對於所有通訊,線路編碼都是必要的,而分組編碼是可選的。

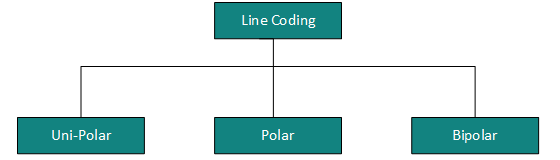

線路編碼

將數字資料轉換為數字訊號的過程稱為線路編碼。數字資料以二進位制格式出現。它在內部表示(儲存)為一系列1和0。

數字訊號由離散訊號表示,表示數字資料。有三種線路編碼方案可用:

單極性編碼

單極性編碼方案使用單個電壓電平來表示資料。在這種情況下,要表示二進位制1,則傳輸高電壓;要表示0,則不傳輸電壓。它也稱為單極性非歸零,因為沒有靜止狀態,即它要麼表示1,要麼表示0。

極性編碼

極性編碼方案使用多個電壓電平來表示二進位制值。極性編碼有四種類型:

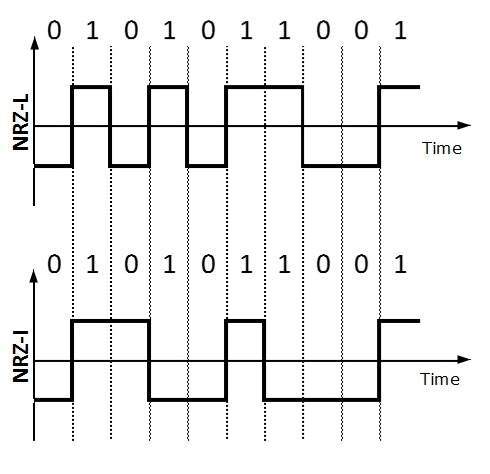

極性非歸零 (Polar NRZ)

它使用兩個不同的電壓電平來表示二進位制值。通常,正電壓表示1,負電壓表示0。它也是NRZ,因為沒有靜止狀態。

NRZ方案有兩個變體:NRZ-L和NRZ-I。

NRZ-L在遇到不同的位時改變電壓電平,而NRZ-I在遇到1時改變電壓。

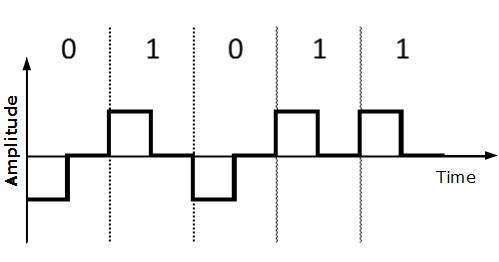

歸零 (RZ)

NRZ的問題是,如果傳送方和接收方的時鐘不同步,接收方無法確定一位何時結束以及下一位何時開始。

RZ使用三個電壓電平:正電壓表示1,負電壓表示0,零電壓表示無。訊號在位期間變化,而不是在位之間變化。

曼徹斯特編碼

這種編碼方案是RZ和NRZ-L的組合。位時間分為兩半。它在位的中間傳輸,並在遇到不同的位時改變相位。

差分曼徹斯特編碼

這種編碼方案是RZ和NRZ-I的組合。它也在位的中間傳輸,但只在遇到1時改變相位。

雙極性編碼

雙極性編碼使用三個電壓電平:正、負和零。零電壓表示二進位制0,位1透過改變正電壓和負電壓來表示。

分組編碼

為了確保接收到的資料幀的準確性,使用了冗餘位。例如,在偶校驗中,新增一個校驗位以使幀中1的計數為偶數。這樣,原始位數就會增加。這稱為分組編碼。

分組編碼用斜線表示法表示,mB/nB。這意味著m位塊被n位塊替換,其中n > m。分組編碼涉及三個步驟:

- 劃分,

- 替換

- 組合。

完成分組編碼後,對其進行線路編碼以進行傳輸。

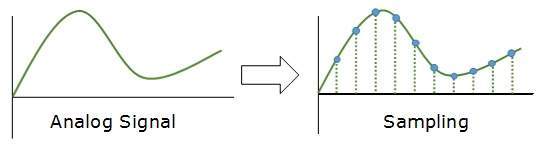

模擬/數字轉換

麥克風產生模擬語音,攝像機產生模擬影片,這些都被視為模擬資料。為了透過數字訊號傳輸此模擬資料,我們需要模擬到數字轉換。

模擬資料是波形中的連續資料流,而數字資料是離散的。為了將模擬波轉換為數字資料,我們使用脈衝編碼調製 (PCM)。

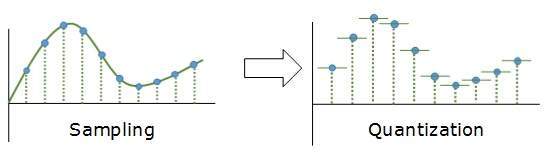

PCM是將模擬資料轉換為數字形式最常用的方法之一。它涉及三個步驟:

- 取樣

- 量化

- 編碼。

取樣

模擬訊號以 T 時間間隔進行取樣。取樣中最重要的因素是模擬訊號的取樣率。根據奈奎斯特取樣定理,取樣率必須至少為訊號最高頻率的兩倍。

量化

取樣產生連續模擬訊號的離散形式。每個離散樣本表示該時刻模擬訊號的幅度。量化是在最大幅度值和最小幅度值之間進行的。量化是對瞬時模擬值的近似。

編碼

在編碼過程中,每個近似值都被轉換為二進位制格式。

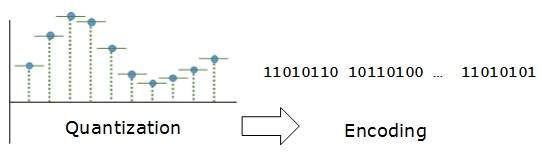

傳輸模式

傳輸模式決定了資料如何在兩臺計算機之間傳輸。以 1 和 0 形式存在的二進位制資料可以透過兩種不同的模式傳送:並行和序列。

並行傳輸

二進位制位被組織成固定長度的組。傳送方和接收方透過相同數量的資料線並行連線。兩臺計算機都能區分高位和低位資料線。傳送方同時在所有線路上傳送所有位。由於資料線的數量等於組或資料幀中位的數量,因此可以一次傳送一組完整的位(資料幀)。並行傳輸的優點是速度快,缺點是線路成本高,因為它等於並行傳送的位數。

序列傳輸

在序列傳輸中,位以佇列方式一個接一個地傳送。序列傳輸只需要一個通訊通道。

序列傳輸可以是非同步的或同步的。

非同步序列傳輸

之所以這樣命名,是因為定時不重要。資料位具有特定的模式,它們幫助接收器識別資料位的起始和結束。例如,每個資料位元組前都加一個 0,並在末尾新增一個或多個 1。

兩個連續的資料幀(位元組)之間可能有間隙。

同步序列傳輸

同步傳輸中的定時很重要,因為沒有機制來識別資料位的起始和結束。沒有模式或字首/字尾方法。資料位以突發模式傳送,位元組(8 位)之間沒有間隙。單個數據位突發可能包含多個位元組。因此,定時變得非常重要。

接收器負責識別並將位分離成位元組。同步傳輸的優點是速度快,並且不像非同步傳輸那樣需要額外的報頭和頁尾位。

模擬傳輸

為了透過模擬介質傳送數字資料,需要將其轉換為模擬訊號。根據資料格式,可能有兩種情況。

帶通:使用濾波器來濾波並透過感興趣的頻率。帶通是一段可以透過濾波器的頻率。

低通:低通濾波器只允許低頻訊號透過。

當數字資料轉換為帶通模擬訊號時,稱為數字到模擬轉換。當低通模擬訊號轉換為帶通模擬訊號時,稱為模擬到模擬轉換。

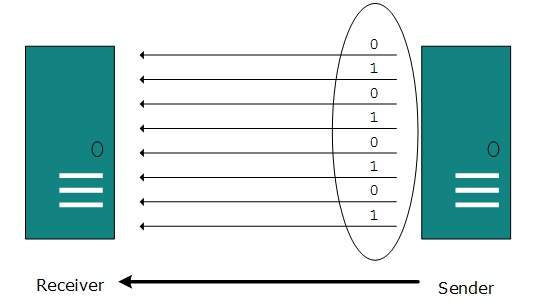

數字到模擬轉換

當一臺計算機的資料透過某種模擬載波傳送到另一臺計算機時,它首先被轉換為模擬訊號。模擬訊號被修改以反映數字資料。

模擬訊號的特徵在於其幅度、頻率和相位。數字到模擬轉換有三種類型:

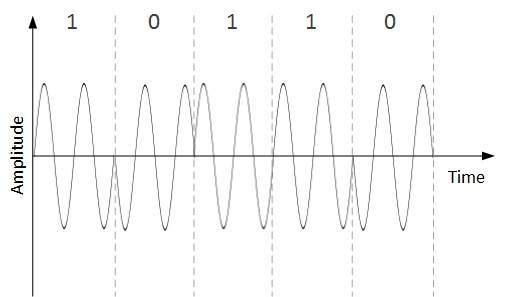

幅度鍵控

在這種轉換技術中,模擬載波訊號的幅度被修改以反映二進位制資料。

當二進位制資料表示數字 1 時,幅度保持不變;否則設定為 0。頻率和相位與原始載波訊號相同。

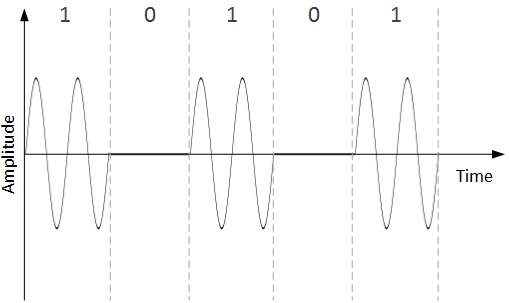

頻率鍵控

在這種轉換技術中,模擬載波訊號的頻率被修改以反映二進位制資料。

此技術使用兩個頻率 f1 和 f2。其中一個,例如 f1,被選擇來表示二進位制數字 1,另一個被用來表示二進位制數字 0。載波波的幅度和相位保持不變。

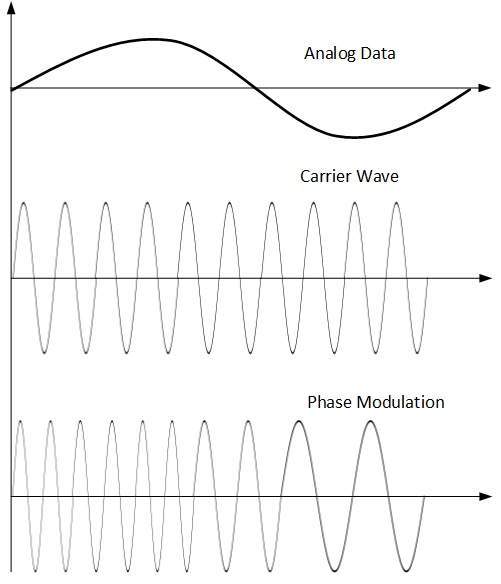

相位鍵控

在這種轉換方案中,原始載波訊號的相位被改變以反映二進位制資料。

遇到新的二進位制符號時,訊號的相位會發生變化。原始載波訊號的幅度和頻率保持不變。

正交相移鍵控

QPSK 改變相位以同時反映兩個二進位制數字。這是在兩個不同的相位中完成的。主要的二進位制資料流被平均分成兩個子流。序列資料在兩個子流中都被轉換為並行資料,然後每個流使用 NRZ 技術轉換為數字訊號。之後,兩個數字訊號合併在一起。

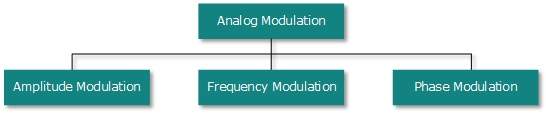

模擬到模擬轉換

模擬訊號被修改以表示模擬資料。這種轉換也稱為模擬調製。當使用帶通時需要模擬調製。模擬到模擬轉換可以透過三種方式完成:

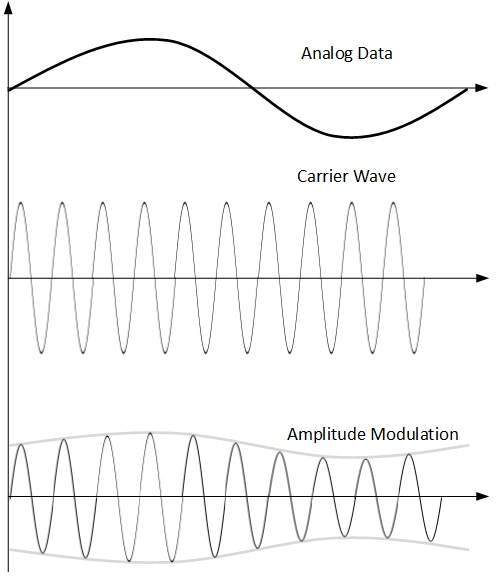

調幅

在這種調製中,載波訊號的幅度被修改以反映模擬資料。

調幅是透過乘法器實現的。調製訊號(模擬資料)的幅度乘以載波頻率的幅度,然後反映模擬資料。

載波訊號的頻率和相位保持不變。

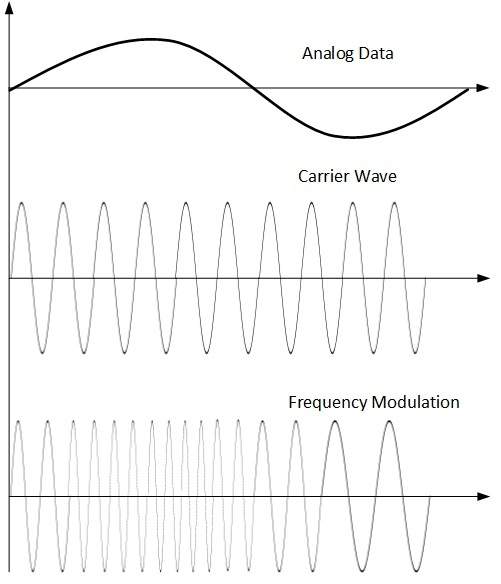

調頻

在這種調製技術中,載波訊號的頻率被修改以反映調製訊號(模擬資料)電壓水平的變化。

載波訊號的幅度和相位沒有改變。

調相

在這種調製技術中,載波訊號的相位被調製以反映模擬資料訊號電壓(幅度)的變化。

調相實際上與調頻相似,但在調相中,載波訊號的頻率不會增加。載波訊號的頻率發生變化(變密和變疏),以反映調製訊號幅度電壓的變化。

傳輸介質

傳輸介質只不過是計算機網路中進行通訊的物理介質。

磁性介質

甚至在網路誕生之前,將資料從一臺計算機傳輸到另一臺計算機最方便的方法之一是將其儲存到某種儲存介質上,然後將物理介質從一個站點傳輸到另一個站點。雖然在當今高速網際網路時代,這似乎是一種老式的方法,但是當資料量巨大時,磁性介質就會派上用場。

例如,一家銀行必須處理和傳輸大量的客戶資料,出於安全原因並在不確定災難發生時保護資料,銀行會將其備份儲存在某個地理位置遙遠的地方。如果銀行需要儲存其龐大的備份資料,那麼透過網際網路傳輸是不可行的。廣域網鏈路可能不支援如此高的速度。即使支援,成本也太高,無法承受。

在這些情況下,資料備份儲存在磁帶上或磁碟上,然後物理地轉移到遠端位置。

雙絞線

雙絞線由兩根塑膠絕緣銅線絞合在一起構成單一介質。在這兩根線中,只有一根攜帶實際訊號,另一根用作地線參考。線之間的扭曲有助於減少噪聲(電磁干擾)和串擾。

雙絞線有兩種型別:

遮蔽雙絞線 (STP) 電纜

非遮蔽雙絞線 (UTP) 電纜

STP 電纜帶有包裹在金屬箔中的雙絞線。這使得它對噪聲和串擾更加不敏感。

UTP 有七個類別,每個類別都適用於特定的用途。在計算機網路中,Cat-5、Cat-5e 和 Cat-6 電纜最常用。UTP 電纜透過 RJ45 聯結器連線。

同軸電纜

同軸電纜有兩根銅線。芯線位於中心,由實心導體制成。芯線被包裹在絕緣護套中。第二根線纏繞在護套上,也被包裹在絕緣護套中。所有這些都被塑膠護套覆蓋。

由於其結構,同軸電纜能夠比雙絞線攜帶更高的頻率訊號。纏繞結構為其提供了良好的抗噪聲和串擾能力。同軸電纜提供高達 450 Mbps 的高頻寬速率。

同軸電纜有三種類別,即 RG-59(有線電視)、RG-58(細同軸乙太網)和 RG-11(粗同軸乙太網)。RG 代表無線電政府(Radio Government)。

電纜使用 BNC 聯結器和 BNC-T 連線。BNC 終端用於在遠端終止電線。

電力線

電力線通訊 (PLC) 是第 1 層(物理層)技術,它使用電力線傳輸資料訊號。在 PLC 中,調製資料透過電纜傳送。另一端的接收器解調並解釋資料。

由於電力線廣泛部署,PLC 可以使所有帶電裝置都可控和可監控。PLC 以半雙工方式工作。

PLC 有兩種型別:

窄帶 PLC

寬頻 PLC

窄帶 PLC 提供高達數百 kbps 的較低資料速率,因為它們在較低頻率(3-5000 kHz)下工作。它們可以跨越數公里。

寬頻 PLC 提供高達數百 Mbps 的更高資料速率,並在更高的頻率(1.8 – 250 MHz)下工作。它們不能像窄帶 PLC 那樣擴充套件。

光纖

光纖利用光的特性。當光線以臨界角入射時,它往往會以 90 度角折射。光纖利用了這一特性。光纖電纜的核心由高質量的玻璃或塑膠製成。從一端發出光線,它透過光纖傳播,在另一端,光檢測器檢測光流並將其轉換為電資料。

光纖提供最高的傳輸速度。它有兩種模式,一種是單模光纖,另一種是多模光纖。單模光纖可以傳輸單個光線,而多模光纖能夠傳輸多個光束。

光纖也具有單向和雙向功能。連線和訪問光纖需要使用特殊型別的聯結器,例如使用者通道 (SC)、直插式 (ST) 或 MT-RJ。

無線傳輸

無線傳輸是一種非導向介質形式。無線通訊無需在兩個或多個裝置之間建立物理鏈路,即可進行無線通訊。無線訊號在空中傳播,並由相應的接收天線接收和解釋。

當天線連線到計算機或無線裝置的電路時,它將數字資料轉換為無線訊號,並在其頻率範圍內傳播。另一端的接收器接收這些訊號,並將其轉換回數字資料。

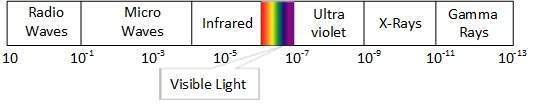

電磁頻譜中只有一小部分可用於無線傳輸。

無線電傳輸

無線電頻率易於產生,並且由於其波長較長,因此可以穿透牆壁和類似的結構。無線電波的波長範圍為 1 毫米至 100,000 公里,頻率範圍為 3 Hz(極低頻)至 300 GHz(極高頻)。無線電頻率細分為六個頻段。

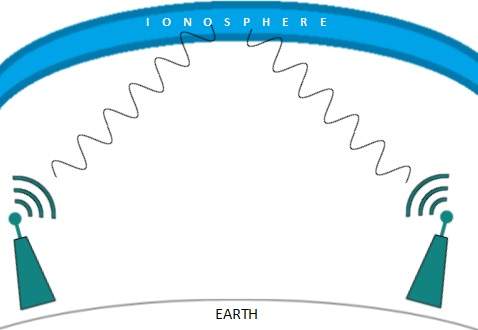

低頻無線電波可以穿透牆壁,而高頻無線電波則可以直線傳播並反射回來。低頻波的功率隨著距離的增加而急劇下降。高頻無線電波功率更大。

VLF、LF、MF 等低頻段可以在地面上傳播達 1000 公里,在地球表面上方傳播。

高頻無線電波容易被雨水和其他障礙物吸收。它們利用地球大氣層的電離層。高頻無線電波,如 HF 和 VHF 頻段,向上傳播。當它們到達電離層時,會被折射回地球。

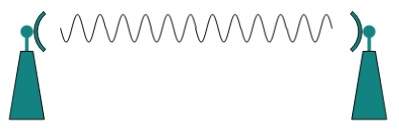

微波傳輸

高於 100 MHz 的電磁波傾向於直線傳播,可以透過將這些波束指向特定站點來發送訊號。由於微波直線傳播,傳送器和接收器必須嚴格對準視線。

微波的波長範圍為 1 毫米至 1 米,頻率範圍為 300 MHz 至 300 GHz。

微波天線集中波束,形成波束。如上圖所示,多個天線可以對準以達到更遠的距離。微波頻率較高,不會像牆壁那樣的障礙物那樣穿透。

微波傳輸高度依賴於天氣條件和使用的頻率。

紅外傳輸

紅外波位於可見光譜和微波之間。其波長為 700 奈米至 1 毫米,頻率範圍為 300 GHz 至 430 THz。

紅外波用於非常短距離的通訊目的,例如電視及其遙控器。紅外線直線傳播,因此本質上是定向的。由於高頻範圍,紅外線無法穿透牆壁之類的障礙物。

光傳輸

可用於資料傳輸的最高電磁頻譜是光或光訊號。這是透過雷射實現的。

由於光使用的頻率,它傾向於嚴格地直線傳播。因此,傳送器和接收器必須位於視線範圍內。由於雷射傳輸是單向的,在通訊的兩端都需要安裝雷射器和光電檢測器。雷射束通常為 1 毫米寬,因此對準指向雷射源的兩個遙遠接收器是一項精密的工作。

雷射器充當 Tx(發射器),光電檢測器充當 Rx(接收器)。

雷射器無法穿透牆壁、雨水和濃霧等障礙物。此外,雷射束會因風、大氣溫度或路徑中溫度變化而變形。

雷射用於資料傳輸是安全的,因為很難在不中斷通訊通道的情況下竊聽 1 毫米寬的雷射。

多路複用

多路複用是一種技術,可以透過它在共享鏈路上同時處理不同的模擬和數字傳輸流。多路複用將高容量介質劃分為低容量邏輯介質,然後由不同的流共享。

可以透過空氣(無線電頻率)、物理介質(電纜)和光(光纖)進行通訊。所有介質都能夠進行多路複用。

當多個傳送器嘗試透過單個介質傳送資料時,一種稱為多路複用器的裝置將物理通道劃分併為每個傳送器分配一個通道。在通訊的另一端,解複用器從單個介質接收資料,識別每個資料,併發送到不同的接收器。

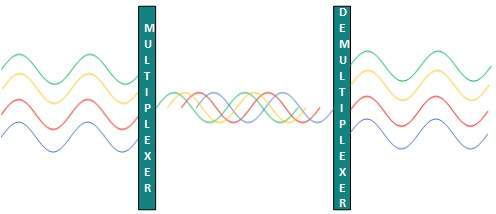

頻分多路複用

當載波為頻率時,使用 FDM。FDM 是一種模擬技術。FDM 將頻譜或載波頻寬劃分為邏輯通道,併為每個使用者分配一個通道。每個使用者都可以獨立使用通道頻率,並擁有其獨佔訪問權。所有通道都以不相互重疊的方式劃分。通道之間由保護帶隔開。保護帶是任何通道都不使用的頻率。

時分多路複用

TDM 主要應用於數字訊號,但也適用於模擬訊號。在 TDM 中,共享通道透過時隙在使用者之間劃分。每個使用者只能在其提供的時隙內傳輸資料。數字訊號被劃分為幀,相當於時隙,即可以在給定時隙內傳輸的最佳大小的幀。

TDM 以同步模式工作。兩端,即多路複用器和解複用器,都是及時同步的,並且都同時切換到下一個通道。

當通道 A 在一端傳輸其幀時,解複用器在另一端為通道 A 提供介質。一旦通道 A 的時隙到期,這一端就會切換到通道 B。在另一端,解複用器以同步方式工作,併為通道 B 提供介質。來自不同通道的訊號以交錯的方式傳輸。

波分多路複用

光具有不同的波長(顏色)。在光纖模式下,多個光載波訊號透過使用不同的波長多路複用到光纖中。這是一種模擬多路複用技術,其概念上與 FDM 相同,但使用光作為訊號。

此外,可以在每個波長上加入時分多路複用以容納更多資料訊號。

碼分多路複用

可以使用碼分多路複用 (CDM) 在單個頻率上傳輸多個數據信號。FDM 將頻率劃分為較小的通道,但 CDM 允許其使用者使用全頻寬並使用唯一程式碼始終傳輸訊號。CDM 使用正交碼來擴充套件訊號。

每個站點都被分配一個唯一的程式碼,稱為晶片。訊號使用這些程式碼獨立地,在整個頻寬內傳輸。接收器預先知道它必須接收的晶片程式碼訊號。

網路交換

交換是將從一個埠進入的資料包轉發到通往目的地的埠的過程。當資料進入埠時,稱為入埠,當資料離開埠或出去時,稱為出埠。通訊系統可能包括許多交換機和節點。在廣義上,交換可以分為兩大類

無連線:資料根據轉發錶轉發。不需要預先握手,確認是可選的。

面向連線:在將要轉發到目的地的交換資料之前,需要預先建立兩個端點之間路徑上的電路。然後在該電路上傳輸資料。傳輸完成後,可以保留電路以供將來使用,也可以立即關閉電路。

電路交換

當兩個節點透過專用通訊路徑相互通訊時,稱為電路交換。需要預先指定的路由,資料將透過該路由傳輸,並且不允許其他資料。在電路交換中,要傳輸資料,必須建立電路才能進行資料傳輸。

電路可以是永久的或臨時的。使用電路交換的應用程式可能需要經歷三個階段

建立電路

傳輸資料

斷開電路

電路交換是為語音應用設計的。電話是電路交換最合適的例子。在使用者撥打電話之前,會在網路上建立呼叫者和被呼叫者之間的虛擬路徑。

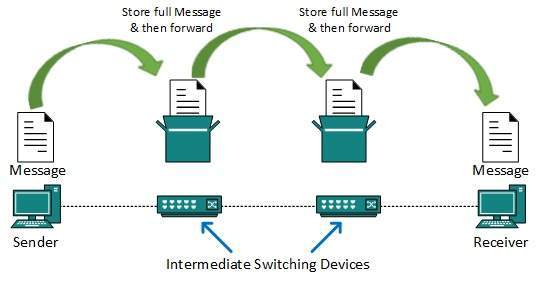

報文交換

這項技術介於電路交換和分組交換之間。在報文交換中,整個報文被視為一個數據單元,並整體進行交換/傳輸。

使用報文交換工作的交換機首先接收整個報文並將其緩衝,直到有資源可將其傳輸到下一個躍點。如果下一個躍點沒有足夠的資源來容納大型報文,則儲存報文,交換機等待。

這項技術被認為是電路交換的替代方案。在電路交換中,整個路徑僅被兩個實體阻塞。報文交換已被分組交換取代。報文交換具有以下缺點

傳輸路徑中的每個交換機都需要足夠的儲存空間來容納整個報文。

由於儲存轉發技術和等待(直到資源可用),報文交換非常慢。

報文交換不是流媒體和即時應用程式的解決方案。

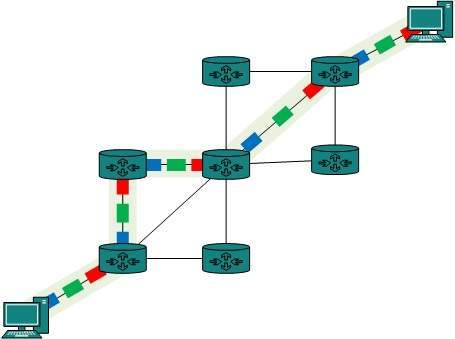

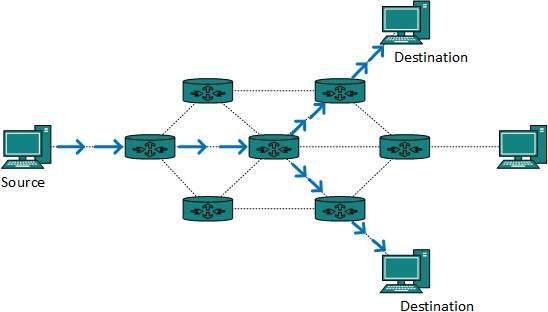

分組交換

報文交換的缺點導致了分組交換的想法。整個報文被分解成較小的塊,稱為資料包。交換資訊新增到每個資料包的報頭中,並獨立傳輸。

中間網路裝置更容易儲存小尺寸資料包,並且它們在載波路徑或交換機的內部儲存器中也不會佔用太多資源。

分組交換提高了線路效率,因為來自多個應用程式的資料包可以在載波上進行多路複用。網際網路使用分組交換技術。分組交換使使用者能夠根據優先順序區分資料流。資料包根據其優先順序進行儲存和轉發,以提供服務質量。

資料鏈路層介紹

資料鏈路層是OSI分層模型的第二層。這一層是最複雜的一層之一,具有複雜的功能和責任。資料鏈路層隱藏了底層硬體的細節,並向上一層呈現自身為通訊介質。

資料鏈路層在某種意義上直接連線的兩個主機之間工作。這種直接連線可以是點對點連線或廣播連線。廣播網路上的系統被稱為在同一鏈路上。當資料鏈路層處理單個衝突域上的多個主機時,其工作會變得更加複雜。

資料鏈路層負責將資料流逐位轉換為訊號,並透過底層硬體傳送。在接收端,資料鏈路層從硬體接收以電訊號形式存在的資料,將它們組裝成可識別的幀格式,然後傳遞給上一層。

資料鏈路層有兩個子層

邏輯鏈路控制 (Logical Link Control): 處理協議、流量控制和差錯控制

媒體訪問控制 (Media Access Control): 處理媒體的實際控制

資料鏈路層的功能

資料鏈路層代表上一層執行許多工。這些任務包括:

幀定界 (Framing)

資料鏈路層從網路層接收分組,並將它們封裝成幀。然後,它逐位在硬體上傳送每個幀。在接收端,資料鏈路層從硬體接收訊號並將它們組裝成幀。

定址 (Addressing)

資料鏈路層提供第二層硬體定址機制。硬體地址假定在鏈路上是唯一的。它在製造時被編碼到硬體中。

同步 (Synchronization)

當資料幀在鏈路上傳送時,為了進行傳輸,兩臺機器必須同步。

差錯控制 (Error Control)

有時訊號在傳輸過程中可能會遇到問題,導致位翻轉。這些錯誤會被檢測到,並嘗試恢復實際資料位。它還向傳送方提供錯誤報告機制。

流量控制 (Flow Control)

同一鏈路上的站點的速度或容量可能不同。資料鏈路層確保流量控制,使兩臺機器能夠以相同的速度交換資料。

多路訪問 (Multi-Access)

當共享鏈路上的主機嘗試傳輸資料時,發生衝突的機率很高。資料鏈路層提供諸如CSMA/CD之類的機制,以實現多個系統之間訪問共享媒體的能力。

差錯檢測和糾正 (Error Detection and Correction)

噪聲、串擾等許多原因都可能導致資料在傳輸過程中損壞。上層基於網路架構的某種概括性檢視工作,並且不知道實際的硬體資料處理。因此,上層期望系統之間進行無錯誤傳輸。如果接收到的資料有誤,大多數應用程式將無法按預期工作。語音和影片等應用程式可能不會受到太大影響,即使有一些錯誤,它們仍然可以正常工作。

資料鏈路層使用一些差錯控制機制來確保幀(資料位元流)以一定的精度進行傳輸。但是,要了解如何控制錯誤,必須瞭解可能發生哪些型別的錯誤。

錯誤型別 (Types of Errors)

可能有三種類型的錯誤:

單位元錯誤 (Single bit error)

在一個幀中,只有一個位(儘管位置可能不同)被破壞。

多位元錯誤 (Multiple bits error)

接收到的幀中有多個位處於損壞狀態。

突發錯誤 (Burst error)

幀中包含多個連續損壞的位。

差錯控制機制可能涉及兩種可能的方式:

差錯檢測 (Error detection)

差錯糾正 (Error correction)

差錯檢測 (Error Detection)

接收到的幀中的錯誤透過奇偶校驗和迴圈冗餘校驗 (CRC) 來檢測。在這兩種情況下,都會與實際資料一起傳送一些額外的位,以確認在另一端接收到的位與傳送時相同。如果接收端的反向檢查失敗,則認為位已損壞。

奇偶校驗 (Parity Check)

與原始位一起傳送一個額外的位,使1的個數在偶校驗的情況下為偶數,在奇校驗的情況下為奇數。

傳送方在建立幀時計算其中1的個數。例如,如果使用偶校驗並且1的個數為偶數,則新增值為0的一個位。這樣1的個數仍然為偶數。如果1的個數為奇數,則新增值為1的一個位以使其為偶數。

接收方只需計算幀中1的個數。如果1的個數為偶數且使用偶校驗,則認為幀未損壞並被接受。如果1的個數為奇數且使用奇校驗,則幀仍然未損壞。

如果在傳輸過程中單個位翻轉,接收方可以透過計算1的個數來檢測它。但是,當多個位出錯時,接收方很難檢測到錯誤。

迴圈冗餘校驗 (Cyclic Redundancy Check, CRC)

CRC是一種不同的方法來檢測接收到的幀是否包含有效資料。此技術涉及對正在傳送的資料位進行二進位制除法。除數使用多項式生成。傳送方對正在傳送的位進行除法運算並計算餘數。在傳送實際位之前,傳送方將餘數新增到實際位的末尾。實際資料位加上餘數稱為碼字。傳送方將資料位作為碼字傳輸。

在另一端,接收方使用相同的CRC除數對碼字進行除法運算。如果餘數包含全零,則接受資料位;否則,則認為傳輸過程中發生了一些資料損壞。

差錯糾正 (Error Correction)

在數字世界中,差錯糾正可以透過兩種方式完成:

後向糾錯 (Backward Error Correction) 當接收方檢測到接收到的資料中存在錯誤時,它會請求傳送方重新傳輸資料單元。

前向糾錯 (Forward Error Correction) 當接收方檢測到接收到的資料中存在一些錯誤時,它會執行糾錯碼,這有助於它自動恢復並糾正某些型別的錯誤。

第一種,後向糾錯,很簡單,只有在重新傳輸代價不高的情況下才能有效使用。例如,光纖。但在無線傳輸的情況下,重新傳輸的代價可能過高。在這種情況下,使用前向糾錯。

為了糾正資料幀中的錯誤,接收方必須準確知道幀中哪個位已損壞。為了定位錯誤位,冗餘位用作奇偶校驗位進行錯誤檢測。例如,我們採用ASCII字(7位資料),那麼我們可能需要8種資訊:前七位告訴我們哪個位出錯,還有一個位告訴我們沒有錯誤。

對於m個數據位,使用r個冗餘位。r位可以提供2r種資訊組合。在m+r位碼字中,r位本身也可能被損壞。因此,使用的r位數必須告知m+r位位置以及無錯誤資訊,即m+r+1。

資料鏈路控制和協議 (Data-link Control and Protocols)

資料鏈路層負責實現點對點流量和差錯控制機制。

流量控制 (Flow Control)

當資料幀(第二層資料)透過單個介質從一個主機發送到另一個主機時,需要傳送方和接收方以相同的速度工作。也就是說,傳送方以接收方可以處理和接受資料的速度傳送資料。如果傳送方或接收方的速度(硬體/軟體)不同會怎樣?如果傳送方傳送速度過快,接收方可能會過載(超載),並且資料可能會丟失。

可以使用兩種型別的機制來控制流量:

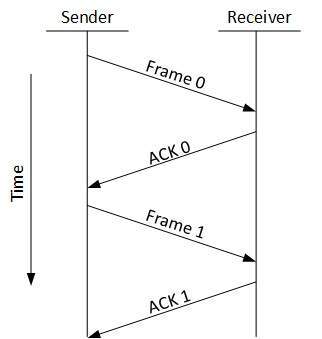

停等協議 (Stop and Wait)

這種流量控制機制強制傳送方在傳輸資料幀後停止並等待,直到收到已傳送資料幀的確認。

滑動視窗 (Sliding Window)

在這種流量控制機制中,傳送方和接收方就應傳送確認的多個數據幀的數量達成一致。正如我們所瞭解的,停等流量控制機制浪費資源,該協議試圖儘可能多地利用底層資源。

差錯控制 (Error Control)

當傳輸資料幀時,資料幀可能在傳輸過程中丟失或被損壞的機率存在。在這兩種情況下,接收方都沒有接收到正確的資料幀,並且傳送方對任何損失一無所知。在這種情況下,傳送方和接收方都配備了一些協議,可以幫助它們檢測傳輸錯誤(例如資料幀丟失)。因此,傳送方會重新傳輸資料幀,或者接收方可能會請求重新發送先前的資料幀。

差錯控制機制的要求

差錯檢測 (Error detection) - 傳送方和接收方(兩者或任何一方)必須確定傳輸過程中存在一些錯誤。

肯定確認 (Positive ACK) - 當接收方收到正確的幀時,應確認它。

否定確認 (Negative ACK) - 當接收方收到損壞的幀或重複的幀時,它會向傳送方傳送NACK,傳送方必須重新傳輸正確的幀。

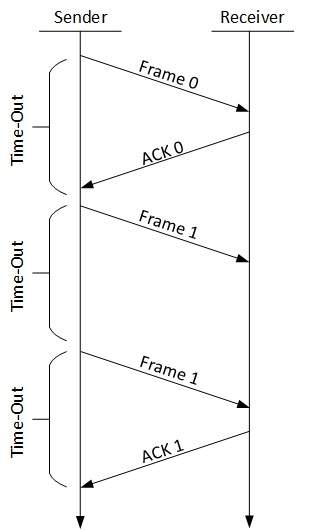

重傳 (Retransmission): 傳送方維護一個時鐘並設定一個超時週期。如果先前傳輸的資料幀的確認在超時之前沒有到達,則傳送方會重新傳輸該幀,認為該幀或其確認在傳輸過程中丟失了。

資料鏈路層可以使用三種類型的技術透過自動重傳請求 (ARQ) 來控制錯誤:

停等 ARQ (Stop-and-wait ARQ)

在停等 ARQ 中可能發生以下轉換:

- 傳送方維護一個超時計數器。

- 傳送幀時,傳送方啟動超時計數器。

- 如果確認及時到達,傳送方將傳輸佇列中的下一個幀。

- 如果確認沒有及時到達,傳送方會假設幀或其確認在傳輸過程中丟失了。傳送方重新傳輸幀並啟動超時計數器。

- 如果收到否定確認,傳送方將重新傳輸該幀。

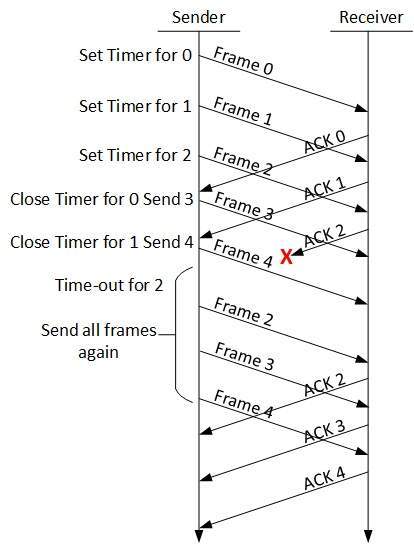

Go-Back-N ARQ

停等 ARQ 機制並沒有充分利用資源。當收到確認時,傳送方處於空閒狀態且什麼也不做。在Go-Back-N ARQ方法中,傳送方和接收方都維護一個視窗。

傳送視窗大小使傳送方能夠傳送多個幀而無需接收先前幀的確認。接收視窗使接收方能夠接收多個幀並確認它們。接收方跟蹤傳入幀的序列號。

當傳送方傳送視窗中的所有幀時,它會檢查已收到肯定確認的序列號。如果所有幀都得到肯定確認,則傳送方傳送下一組幀。如果傳送方發現它已收到否定確認 (NACK) 或未收到特定幀的任何確認 (ACK),則它會重新傳輸所有未收到肯定確認 (ACK) 的幀之後的幀。

選擇重傳 ARQ

在 Go-back-N ARQ 中,假設接收方沒有為其視窗大小提供任何緩衝區空間,並且必須在其到達時處理每一幀。這強制傳送方重新傳輸所有未被確認的幀。

在選擇重傳 ARQ 中,接收方在跟蹤序列號的同時,將幀緩衝在記憶體中,並僅對丟失或損壞的幀傳送 NACK。

在這種情況下,傳送方只發送收到 NACK 的資料包。

網路層介紹

OSI 模型中的第 3 層稱為網路層。網路層管理與主機和網路定址、子網管理和網際網路互連相關的選項。

網路層負責在子網內或子網外將資料包從源路由到目的地。兩個不同的子網可能具有不同的定址方案或不相容的定址型別。協議也是如此,兩個不同的子網可能執行不同的協議,這些協議彼此不相容。網路層負責將資料包從源路由到目的地,對映不同的定址方案和協議。

第 3 層功能

在網路層工作的裝置主要專注於路由。路由可能包括旨在實現單一目標的各種任務。這些可以是:

定址裝置和網路。

填充路由表或靜態路由。

對傳入和傳出的資料進行排隊,然後根據為這些資料包設定的服務質量約束轉發它們。

兩個不同子網之間的互連。

盡力交付資料包到目的地。

提供面向連線和無連線機制。

網路層特性

憑藉其標準功能,第 3 層可以提供各種特性,例如:

服務質量管理

負載均衡和鏈路管理

安全

不同協議和具有不同模式的子網的相互關係。

在物理網路設計之上的不同邏輯網路設計。

L3 VPN 和隧道可用於提供端到端的專用連線。

網際網路協議是廣泛採用和部署的網路層協議,有助於透過網際網路在端到端裝置之間進行通訊。它有兩種型別:IPv4,幾十年來一直統治著世界,但現在正在耗盡地址空間;IPv6 是為了取代 IPv4 而建立的,希望也能減輕 IPv4 的侷限性。

網路定址

第 3 層網路定址是網路層的主要任務之一。網路地址始終是邏輯的,即這些是基於軟體的地址,可以透過適當的配置來更改。

網路地址始終指向主機/節點/伺服器,或者它可以代表整個網路。網路地址始終配置在網路介面卡上,並且通常由系統與機器的 MAC 地址(硬體地址或第 2 層地址)對映,用於第 2 層通訊。

存在多種型別的網路地址:

IP

IPX

AppleTalk

我們在這裡討論 IP,因為它是我們現在實際使用的唯一一種。

IP 定址提供了一種區分主機和網路的機制。由於 IP 地址以分層方式分配,因此主機始終位於特定網路下。需要在其子網外部進行通訊的主機需要知道目的地網路地址,即將資料包/資料傳送到哪裡。

不同子網中的主機需要一種機制來定位彼此。此任務可以透過 DNS 完成。DNS 是一臺伺服器,它提供與遠端主機的域名或 FQDN 對映的遠端主機的第 3 層地址。當主機獲取遠端主機的第 3 層地址(IP 地址)時,它會將其所有資料包轉發到其閘道器。閘道器是一臺路由器,配備了所有資訊,這些資訊可以將資料包路由到目標主機。

路由器藉助路由表,其中包含以下資訊:

到達網路的方法

路由器在收到轉發請求後,將資料包轉發到其通往目的地的下一個躍點(相鄰路由器)。

路徑上的下一個路由器執行相同的操作,最終資料包到達其目的地。

網路地址可以是以下幾種之一:

單播(發往一臺主機)

多播(發往組)

廣播(發往所有)

組播(發往最近的一臺)

預設情況下,路由器從不轉發廣播流量。多播流量採用特殊處理,因為它通常是具有最高優先順序的影片流或音訊。組播類似於單播,只是當多個目的地可用時,資料包被傳遞到最近的目的地。

網路層路由

當裝置有多條路徑可以到達目的地時,它總是選擇一條路徑,並優先於其他路徑。這個選擇過程稱為路由。路由由稱為路由器的特殊網路裝置完成,也可以透過軟體程序完成。基於軟體的路由器功能和範圍有限。

路由器始終配置有一些預設路由。預設路由告訴路由器,如果找不到特定目的地的路由,則將資料包轉發到哪裡。如果存在多條路徑可以到達相同的目的地,路由器可以根據以下資訊做出決定:

躍點計數

頻寬

度量

字首長度

延遲

路由可以靜態配置或動態學習。可以配置一條路由優先於其他路由。

單播路由

網際網路和內聯網上的大部分流量被稱為單播資料或單播流量,是使用指定的目的地傳送的。透過網際網路路由單播資料稱為單播路由。這是最簡單的路由形式,因為目的地已知。因此,路由器只需查詢路由表並將資料包轉發到下一個躍點。

廣播路由

預設情況下,廣播資料包不會被任何網路上的路由器路由和轉發。路由器建立廣播域。但在某些特殊情況下,可以將其配置為轉發廣播。廣播訊息的目標是所有網路裝置。

廣播路由可以透過兩種方式(演算法)完成:

路由器建立一個數據包,然後將其逐個傳送到每個主機。在這種情況下,路由器建立具有不同目標地址的單個數據包的多個副本。所有資料包都作為單播發送,但由於它們傳送到所有主機,因此模擬路由器正在廣播。

此方法會消耗大量頻寬,並且路由器必須知道每個節點的目標地址。

其次,當路由器接收到要廣播的資料包時,它只是將其從所有介面中泛洪出去。所有路由器的配置方式相同。

此方法易於路由器的 CPU 處理,但可能會導致從對等路由器接收重複資料包的問題。

反向路徑轉發是一種技術,其中路由器預先知道其應該接收廣播的前驅。此技術用於檢測和丟棄重複項。

多播路由

多播路由是廣播路由的一種特殊情況,具有顯著的區別和挑戰。在廣播路由中,即使節點不希望接收資料包,也會將其傳送到所有節點。但在多播路由中,資料僅傳送到希望接收資料包(或流)的節點。

路由器必須知道存在希望接收多播資料包(或流)的節點,然後它才應該轉發。多播路由使用生成樹協議來避免迴圈。

多播路由還使用反向路徑轉發技術來檢測和丟棄重複項和迴圈。

組播路由

組播資料包轉發是一種機制,其中多個主機可以具有相同的邏輯地址。當接收到發往此邏輯地址的資料包時,它將被髮送到在路由拓撲中最近的主機。

組播路由藉助 DNS 伺服器完成。每當接收到組播資料包時,都會向 DNS 查詢將其傳送到哪裡。DNS 提供在其上配置的最近的 IP 地址。

單播路由協議

有兩種型別的路由協議可用於路由單播資料包:

距離向量路由協議

距離向量是一種簡單的路由協議,它根據源和目標之間的躍點數來做出路由決策。躍點數較少的路由被認為是最佳路由。每個路由器都會將其最佳路由集通告給其他路由器。最終,所有路由器都根據其對等路由器的通告構建其網路拓撲。

例如,路由資訊協議 (RIP)。

鏈路狀態路由協議

鏈路狀態協議比距離向量協議略微複雜。它考慮網路中所有路由器的鏈路狀態。此技術有助於路由器構建整個網路的公共圖。然後,所有路由器都計算其用於路由目的的最佳路徑。例如,開放最短路徑優先 (OSPF) 和中間系統到中間系統 (ISIS)。

多播路由協議

單播路由協議使用圖,而多播路由協議使用樹,即生成樹來避免迴圈。最佳樹稱為最短路徑生成樹。

DVMRP - 距離向量多播路由協議

MOSPF - 多播開放最短路徑優先

CBT - 基於核心樹

PIM - 協議無關多播

現在通常使用協議無關多播。它有兩種型別:

PIM 密集模式

此模式使用基於源的樹。它用於密集環境,例如 LAN。

PIM 稀疏模式

此模式使用共享樹。它用於稀疏環境,例如 WAN。

路由演算法

路由演算法如下:

泛洪

泛洪是最簡單的分組轉發方法。當接收到資料包時,路由器會將其傳送到除接收資料包的介面之外的所有介面。這會給網路帶來過多的負擔,並導致大量重複的資料包在網路中漫遊。

生存時間 (TTL) 可用於避免資料包無限迴圈。存在另一種泛洪方法,稱為選擇性泛洪,以減少網路開銷。在這種方法中,路由器不會在所有介面上泛洪,而是在選擇的介面上泛洪。

最短路徑

網路中的路由決策大多基於源和目標之間的成本。躍點計數在這裡起著重要作用。最短路徑是一種使用各種演算法來確定具有最少躍點數的路徑的技術。

常見的最短路徑演算法有:

迪傑斯特拉演算法

貝爾曼-福德演算法

弗洛伊德-沃歇爾演算法

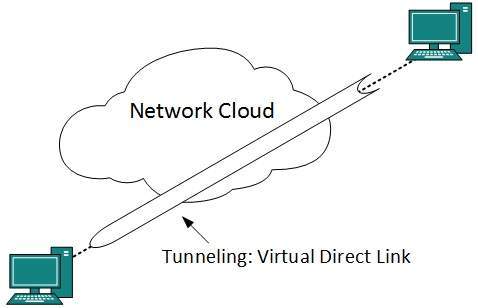

互連

在現實世界中,同一管理下的網路通常在地理上分散。可能需要連線相同型別和不同型別的兩個不同網路。兩個網路之間的路由稱為互連。

網路可以根據各種引數被認為是不同的,例如協議、拓撲、第 2 層網路和定址方案。

在互連中,路由器知道彼此的地址以及它們以外的地址。它們可以靜態配置到不同的網路上,也可以使用互連路由協議來學習。

在組織或管理機構內部使用的路由協議稱為內部閘道器協議或 IGP。RIP、OSPF 是 IGP 的示例。不同組織或管理機構之間的路由可能具有外部閘道器協議,並且只有一個 EGP,即邊界閘道器協議。

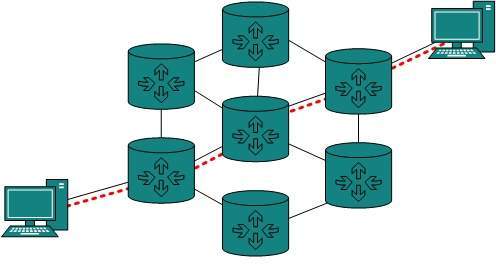

隧道

如果存在兩個地理位置上分離的網路想要相互通訊,它們可以在兩者之間部署專用線路,或者必須透過中間網路傳遞其資料。

隧道技術是一種允許兩個或多個相同網路透過繞過中間網路複雜性來相互通訊的機制。隧道配置在兩端進行。

當資料從隧道的一端進入時,它會被標記。然後,這個標記資料在中間或中轉網路內路由,以到達隧道的另一端。當資料離開隧道時,其標記會被移除並傳遞到網路的另一部分。

兩端看起來好像直接連線在一起,而標記使資料能夠在中轉網路中傳輸而無需任何修改。

資料包分片

大多數乙太網段的最大傳輸單元 (MTU) 固定為 1500 位元組。資料包的長度可能根據應用程式而有所不同。中轉路徑中的裝置也具有其硬體和軟體功能,這些功能指示該裝置可以處理的資料量及其可以處理的資料包大小。

如果資料包大小小於或等於中轉網路可以處理的資料包大小,則對其進行中性處理。如果資料包較大,則將其分解成較小的片段,然後轉發。這稱為資料包分片。每個片段都包含相同的目標地址和源地址,並能夠輕鬆地透過中轉路徑路由。在接收端,它會被重新組裝。

如果帶有設定為 1 的 DF(禁止分片)位的包到達由於其長度而無法處理該包的路由器,則該包將被丟棄。

當路由器接收到的資料包的 MF(更多片段)位設定為 1 時,路由器就知道這是一個分片資料包,並且原始資料包的部分內容正在傳輸中。

如果資料包分片過小,則開銷會增加。如果資料包分片過大,中間路由器可能無法處理它,並可能導致其被丟棄。

網路層協議

網路中的每臺計算機都有一個 IP 地址,透過該地址可以唯一地識別和定址它。IP 地址是第 3 層(網路層)邏輯地址。此地址可能在每次計算機重新啟動時都會更改。一臺計算機在一個時間例項可能擁有一個 IP,而在另一個時間例項可能擁有另一個 IP。

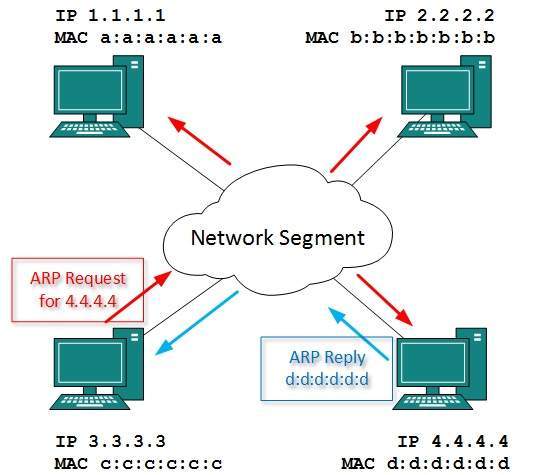

地址解析協議 (ARP)

在通訊過程中,主機需要目標機器的第 2 層 (MAC) 地址,該地址屬於同一個廣播域或網路。MAC 地址是物理刻錄在機器的網路介面卡 (NIC) 中的,它永遠不會改變。

另一方面,公共域中的 IP 地址很少更改。如果由於某些故障而更改了 NIC,則 MAC 地址也會更改。這樣,為了進行第 2 層通訊,需要在這兩者之間進行對映。

為了知道廣播域中遠端主機的 MAC 地址,想要發起通訊的計算機會發送一個 ARP 廣播訊息,詢問:“誰擁有此 IP 地址?” 因為它是一個廣播,所以網路段(廣播域)上的所有主機都會接收此資料包並對其進行處理。ARP 資料包包含目標主機的 IP 地址,傳送主機希望與其通訊。

當主機接收到發往它的 ARP 資料包時,它會回覆自己的 MAC 地址。主機獲得目標 MAC 地址後,就可以使用第 2 層鏈路協議與遠端主機通訊。此 MAC 到 IP 的對映將儲存到傳送和接收主機的 ARP 快取中。下次如果他們需要通訊,他們可以直接參考各自的 ARP 快取。

反向 ARP 是一種主機知道遠端主機的 MAC 地址但需要知道 IP 地址才能進行通訊的機制。

網際網路控制訊息協議 (ICMP)

ICMP 是一種網路診斷和錯誤報告協議。ICMP 屬於 IP 協議套件,並使用 IP 作為載體協議。構建 ICMP 資料包後,將其封裝在 IP 資料包中。因為 IP 本身是一個盡力而為的不可靠協議,所以 ICMP 也是如此。

任何關於網路的反饋都會發送回原始主機。如果網路中發生任何錯誤,則會透過 ICMP 報告。ICMP 包含數十條診斷和錯誤報告訊息。

ICMP-echo 和 ICMP-echo-reply 是最常用的 ICMP 訊息,用於檢查端到端主機的可達性。當主機接收到 ICMP-echo 請求時,它必須傳送回 ICMP-echo-reply。如果中轉網路中存在任何問題,ICMP 將報告該問題。

網際網路協議版本 4 (IPv4)

IPv4 是一種 32 位定址方案,用作 TCP/IP 主機定址機制。IP 定址使 TCP/IP 網路上的每個主機都可唯一標識。

IPv4 提供分層定址方案,使其能夠將網路劃分為子網,每個子網都有明確定義的主機數量。IP 地址分為許多類別

A 類 - 它使用第一個八位位元組作為網路地址,使用最後三個八位位元組作為主機地址

B 類 - 它使用前兩個八位位元組作為網路地址,使用最後兩個作為主機地址

C 類 - 它使用前三個八位位元組作為網路地址,使用最後一個作為主機地址

D 類 - 與上述三個層次結構相比,它提供平面 IP 定址方案。

E 類 - 用作實驗用途。

IPv4 還具有明確定義的地址空間,可用作私有地址(在網際網路上不可路由)和公共地址(由 ISP 提供,可在網際網路上路由)。

儘管 IP 不是可靠的,但它提供了“盡力而為交付”機制。

網際網路協議版本 6 (IPv6)

IPv4 地址的耗盡催生了下一代網際網路協議版本 6。IPv6 使用 128 位寬地址為其節點定址,為未來在整個地球上或更遠的地方使用提供了充足的地址空間。

IPv6 引入了組播定址,但取消了廣播的概念。IPv6 使裝置能夠自動獲取 IPv6 地址並在該子網內進行通訊。這種自動配置消除了對動態主機配置協議 (DHCP) 伺服器的依賴性。這樣,即使該子網上的 DHCP 伺服器已關閉,主機也可以相互通訊。

IPv6 提供了 IPv6 移動性的新功能。配備移動 IPv6 的機器可以在無需更改其 IP 地址的情況下四處漫遊。

IPv6 仍處於過渡階段,預計將在未來幾年完全取代 IPv4。目前,只有少數網路執行在 IPv6 上。有一些過渡機制可用於啟用 IPv6 的網路輕鬆地在 IPv4 上與不同的網路通訊和漫遊。這些是

- 雙協議棧實現

- 隧道

- NAT-PT

傳輸層介紹

OSI 模型中的下一層稱為傳輸層(第 4 層)。所有與資料或資料流傳輸相關的模組和程式都歸類為此層。與所有其他層一樣,此層與其遠端主機的對等傳輸層通訊。

傳輸層提供遠端主機上兩個程序之間的點對點和端到端連線。傳輸層從上層(即應用程式層)獲取資料,然後將其分解成更小的段,對每個位元組進行編號,然後將其交給下層(網路層)進行交付。

功能

這是第一層將應用程式層提供的資訊資料分解成較小的單元,稱為段。它對段中的每個位元組進行編號並維護其計數。

此層確保資料必須按傳送順序接收。

此層提供主機之間的資料端到端交付,這些主機可能屬於同一個子網,也可能不屬於同一個子網。

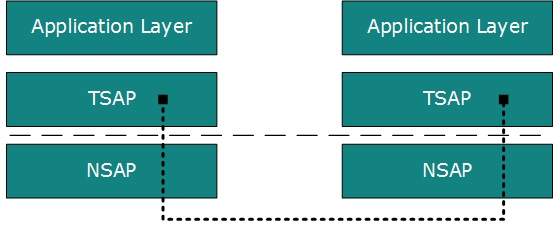

所有打算透過網路進行通訊的伺服器程序都配備了眾所周知的傳輸服務接入點 (TSAP),也稱為埠號。

端到端通訊

一個主機上的程序透過 TSAP(也稱為埠號)識別其在遠端網路上的對等主機。TSAP 定義得非常好,並且嘗試與其對等體通訊的程序事先知道這一點。

例如,當 DHCP 客戶端想要與遠端 DHCP 伺服器通訊時,它始終在埠號 67 上發出請求。當 DNS 客戶端想要與遠端 DNS 伺服器通訊時,它始終在埠號 53 (UDP) 上發出請求。

兩個主要的傳輸層協議是

傳輸控制協議

它在兩個主機之間提供可靠的通訊。

使用者資料報協議

它在兩個主機之間提供不可靠的通訊。

傳輸控制協議

傳輸控制協議 (TCP) 是網際網路協議套件中最重要的協議之一。它是通訊網路(如網際網路)中資料傳輸最廣泛使用的協議。

特點

TCP 是一個可靠的協議。也就是說,接收方始終向傳送方傳送肯定或否定確認關於資料包的資訊,以便傳送方始終清楚地知道資料包是否到達目的地,或者是否需要重新發送它。

TCP 確保資料按傳送順序到達預定目的地。

TCP 是面向連線的。TCP 要求在傳送實際資料之前建立兩個遠端點之間的連線。

TCP 提供錯誤檢查和恢復機制。

TCP 提供端到端通訊。

TCP 提供流量控制和服務質量。

TCP 以客戶端/伺服器點對點模式執行。

TCP 提供全雙工伺服器,即它可以同時扮演接收方和傳送方的角色。

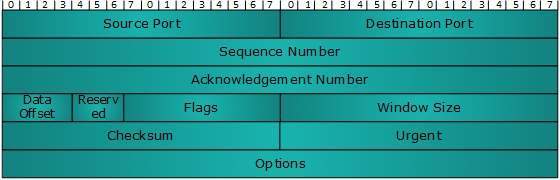

報頭

TCP 報頭的長度至少為 20 位元組,最多為 60 位元組。

源埠 (16 位) - 它標識傳送裝置上應用程式程序的源埠。

目標埠 (16 位) - 它標識接收裝置上應用程式程序的目標埠。

序列號 (32 位) - 會話中段的資料位元組的序列號。

確認號 (32 位) - 當 ACK 標誌設定為 1 時,此數字包含預期資料位元組的下一個序列號,並作為對先前接收到的資料的確認。

資料偏移量 (4 位) - 此欄位表示 TCP 報頭的大小(32 位字)和當前資料包中資料在整個 TCP 段中的偏移量。

保留 (3 位) - 保留供將來使用,預設情況下所有都設定為零。

標誌(每位 1 位)

NS - 隨機數和位由顯式擁塞通知信令過程使用。

CWR - 當主機接收到帶有 ECE 位設定的資料包時,它會設定擁塞視窗減小以確認已收到 ECE。

ECE - 它有兩個含義

如果 SYN 位被清除為 0,則 ECE 表示 IP 資料包的 CE(擁塞體驗)位已設定。

如果 SYN 位設定為 1,則 ECE 表示該裝置具有 ECT 功能。

URG - 它指示緊急指標欄位具有重要資料,應進行處理。

ACK - 它表示確認欄位有效。如果ACK清零為0,則表示資料包不包含任何確認。

PSH - 設定時,它請求接收站將資料(一旦到達)立即推送到接收應用程式,而不進行緩衝。

RST - 重置標誌具有以下功能:

用於拒絕傳入連線。

用於拒絕分段。

用於重新啟動連線。

SYN - 此標誌用於建立主機之間的連線。

FIN - 此標誌用於釋放連線,此後不再交換資料。由於帶有SYN和FIN標誌的資料包具有序列號,因此它們會按正確的順序進行處理。

視窗大小 - 此欄位用於兩個站之間進行流量控制,並指示接收器為分段分配的緩衝區大小(以位元組為單位),即接收器期望接收多少資料。

校驗和 - 此欄位包含報頭、資料和偽報頭的校驗和。

緊急指標 - 如果URG標誌設定為1,則它指向緊急資料位元組。

選項 - 它提供常規報頭未涵蓋的其他選項。選項欄位始終以32位字描述。如果此欄位包含的資料少於32位,則使用填充來填充剩餘位,以達到32位邊界。

定址 (Addressing)

兩個遠端主機之間的TCP通訊是透過埠號(TSAP)完成的。埠號範圍為0-65535,分為:

- 系統埠 (0-1023)

- 使用者埠 (1024-49151)

- 私有/動態埠 (49152-65535)

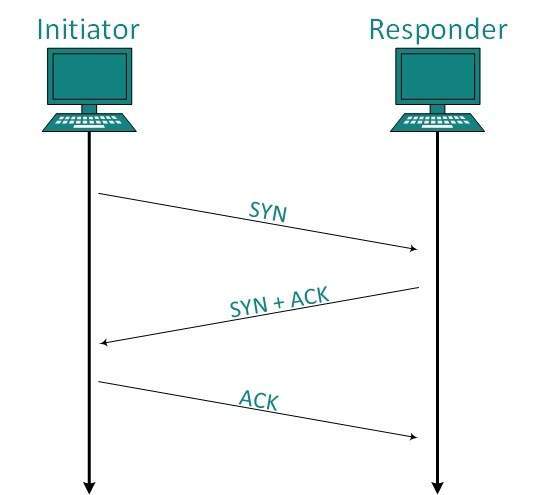

連線管理

TCP通訊採用伺服器/客戶端模型。客戶端啟動連線,伺服器接受或拒絕連線。連線管理使用三次握手。

建立連線

客戶端啟動連線併發送帶有序列號的分段。伺服器使用自己的序列號和客戶端分段的ACK(比客戶端序列號大1)進行確認。客戶端收到其分段的ACK後,會發送對伺服器響應的確認。

釋放連線

伺服器和客戶端都可以傳送將FIN標誌設定為1的TCP分段。當接收端透過確認FIN進行響應時,TCP通訊的該方向關閉,連線釋放。

頻寬管理

TCP使用視窗大小的概念來適應頻寬管理的需求。視窗大小告訴遠端端的傳送方,此端的接收方可以接收多少個數據位元組分段。TCP透過使用視窗大小1來使用慢啟動階段,並在每次成功通訊後呈指數增長視窗大小。

例如,客戶端使用視窗大小2併發送2個位元組的資料。當收到此分段的確認時,視窗大小加倍到4,接下來發送的分段將包含4個數據位元組。當收到4位元組資料分段的確認時,客戶端將視窗大小設定為8,依此類推。

如果確認丟失,即資料在傳輸網路中丟失或收到NACK,則視窗大小減半,慢啟動階段重新開始。

錯誤控制和流量控制

TCP使用埠號來知道需要將資料分段交給哪個應用程式程序。除此之外,它還使用序列號與遠端主機同步。所有資料分段都帶有序列號傳送和接收。當傳送方收到ACK時,它知道接收方收到了哪個最後的資料分段。接收方透過參考最近接收到的資料包的序列號來了解發送方傳送的最後一個分段。

如果最近接收到的分段的序列號與接收方期望的序列號不匹配,則將其丟棄併發送回NACK。如果兩個分段具有相同的序列號,則比較TCP時間戳值以做出決定。

多路複用

在一個會話中組合兩個或多個數據流的技術稱為多路複用。當TCP客戶端與伺服器初始化連線時,它總是引用一個定義明確的埠號,該埠號指示應用程式程序。客戶端本身使用從私有埠號池中隨機生成的埠號。

使用TCP多路複用,客戶端可以在單個會話中與許多不同的應用程式程序通訊。例如,客戶端請求一個網頁,該網頁又包含不同型別的資料(HTTP、SMTP、FTP等),TCP會話超時增加,會話保持開啟更長時間,以便避免三次握手的開銷。

這使客戶端系統能夠透過單個虛擬連線接收多個連線。如果超時太長,這些虛擬連線對於伺服器來說不是很好。

擁塞控制

當向系統饋送大量無法處理的資料時,就會發生擁塞。TCP透過視窗機制控制擁塞。TCP設定視窗大小,告訴另一端傳送多少資料分段。TCP可能使用三種演算法進行擁塞控制:

加性增加,乘性減少

慢啟動

超時反應

定時器管理

TCP使用不同型別的定時器來控制和管理各種任務:

保持活動定時器

此定時器用於檢查連線的完整性和有效性。

當保持活動時間到期時,主機發送探測以檢查連線是否仍然存在。

重傳定時器

此定時器維護已傳送資料的 stateful 會話。

如果在重傳時間內未收到已傳送資料的確認,則會再次傳送資料分段。

持久定時器

TCP會話可以由任一主機透過傳送視窗大小0來暫停。

要恢復會話,主機需要傳送具有較大值的視窗大小。

如果此分段從未到達另一端,則兩端都可能無限期地等待對方。

當持久定時器到期時,主機重新發送其視窗大小以讓另一端知道。

持久定時器有助於避免通訊死鎖。

計時等待

釋放連線後,任一主機都會等待計時等待時間才能完全終止連線。

這是為了確保另一端已收到其連線終止請求的確認。

計時等待最長可達240秒(4分鐘)。

崩潰恢復

TCP是一個非常可靠的協議。它為分段中傳送的每個位元組提供序列號。它提供反饋機制,即當主機接收到資料包時,它必須確認該資料包具有下一個預期的序列號(如果不是最後一個分段)。

當TCP伺服器在通訊中途崩潰並重新啟動其程序時,它會向所有主機發送TPDU廣播。然後,主機可以傳送從未確認的最後一個數據分段並繼續進行。

使用者資料報協議

使用者資料報協議 (UDP) 是TCP/IP協議套件中最簡單的傳輸層通訊協議。它涉及最少的通訊機制。UDP被稱為不可靠的傳輸協議,但它使用提供盡力而為交付機制的IP服務。

在UDP中,接收方不會生成已接收資料包的確認,而傳送方也不會等待已傳送資料包的任何確認。這種缺點使該協議既不可靠,又易於處理。

UDP的需求

可能會出現一個問題,為什麼我們需要一個不可靠的協議來傳輸資料?我們在確認資料包與實際資料一起佔用大量頻寬的情況下部署UDP。例如,在影片流的情況下,數千個數據包被轉發到其使用者。確認所有資料包很麻煩,並且可能包含大量頻寬浪費。底層IP協議的盡力而為交付機制確保盡力而為地交付其資料包,但即使影片流中的一些資料包丟失,影響也不是災難性的,可以很容易地忽略。影片和語音流量中丟失少量資料包有時會被忽略。

特點

當資料的確認沒有任何意義時,使用UDP。

UDP適合單向流動的數。

UDP簡單且適合基於查詢的通訊。

UDP是非面向連線的。

UDP不提供擁塞控制機制。

UDP不保證資料的有序交付。

UDP是無狀態的。

UDP適用於流媒體應用程式,例如VoIP、多媒體流。

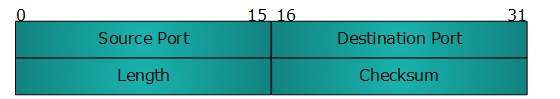

UDP報頭

UDP報頭與其功能一樣簡單。

UDP報頭包含四個主要引數:

源埠 - 此16位資訊用於標識資料包的源埠。

目標埠 - 此16位資訊用於標識目標機器上的應用程式級服務。

長度 - 長度欄位指定UDP資料包的整個長度(包括報頭)。它是一個16位欄位,最小值為8位元組,即UDP報頭本身的大小。

校驗和 - 此欄位儲存傳送方在傳送前生成的校驗和值。IPv4將此欄位設定為可選,因此當校驗和欄位不包含任何值時,將其設定為0,所有位都設定為零。

UDP應用

以下是一些使用UDP傳輸資料的應用程式:

域名服務

簡單網路管理協議

簡單檔案傳輸協議

路由資訊協議

Kerberos

應用層介紹

應用層是OSI和TCP/IP分層模型中最頂層。由於它與使用者和使用者應用程式互動的重要性,因此該層存在於這兩種分層模型中。此層用於參與通訊系統的應用程式。

使用者可能直接或間接地與應用程式互動。應用層是實際通訊啟動和反映的地方。由於此層位於層堆疊的頂部,因此它不服務於任何其他層。應用層藉助傳輸層及其以下所有層來與遠端主機通訊或傳輸其資料。

當應用層協議想要與其在遠端主機上的對等應用層協議通訊時,它會將其資料或資訊交給傳輸層。傳輸層在所有下層層的幫助下完成其餘工作。

理解應用層及其協議存在歧義。並非每個使用者應用程式都可以放入應用層,除非那些與通訊系統互動的應用程式。例如,設計軟體或文字編輯器不能被視為應用層程式。

另一方面,當我們使用Web瀏覽器時,它實際上正在使用超文字傳輸協議 (HTTP) 與網路互動。HTTP是應用層協議。

另一個例子是檔案傳輸協議 (FTP),它幫助使用者在網路上傳輸基於文字或二進位制的檔案。使用者可以使用基於 GUI 的軟體(例如 FileZilla 或 CuteFTP)使用此協議,也可以在命令列模式下使用 FTP。

因此,無論您使用哪種軟體,應用程式層使用的協議才是被考慮的。DNS 是一種協議,它幫助諸如 HTTP 等使用者應用程式協議完成其工作。

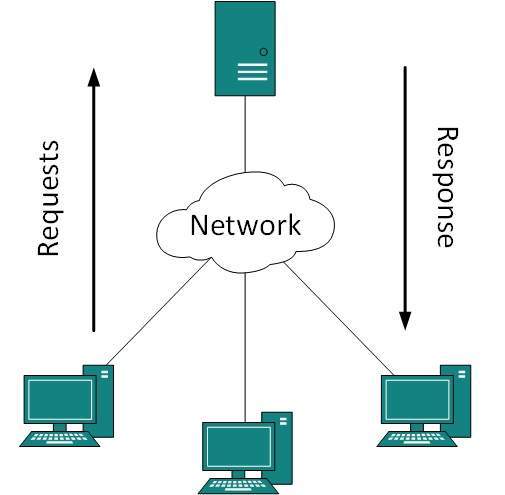

客戶端-伺服器模型

兩個遠端應用程式程序主要可以透過兩種不同的方式進行通訊

對等式:兩個遠端程序都在同一級別執行,它們使用某些共享資源交換資料。

客戶端-伺服器:一個遠端程序充當客戶端,並向充當伺服器的另一個應用程式程序請求某些資源。

在客戶端-伺服器模型中,任何程序都可以充當伺服器或客戶端。並非機器的型別、機器的大小或其計算能力使其成為伺服器;能夠提供服務請求才使機器成為伺服器。

一個系統可以同時充當伺服器和客戶端。也就是說,一個程序充當伺服器,另一個程序充當客戶端。客戶端和伺服器程序也可能都駐留在同一臺機器上。

通訊

客戶端-伺服器模型中的兩個程序可以透過多種方式進行互動

套接字

遠端過程呼叫 (RPC)

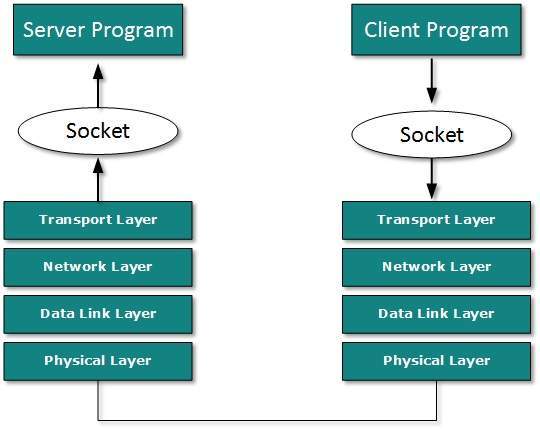

套接字

在這種模式下,充當伺服器的程序使用眾所周知(或客戶端已知)的埠開啟套接字,並等待客戶端請求到來。充當客戶端的第二個程序也開啟一個套接字,但它不是等待傳入請求,而是客戶端程序“先請求”。

當請求到達伺服器時,伺服器將對其進行處理。這可以是資訊共享或資源請求。

遠端過程呼叫

這是一種機制,其中一個程序透過過程呼叫與另一個程序互動。一個程序(客戶端)呼叫位於遠端主機上的過程。遠端主機上的程序被稱為伺服器。兩個程序都被分配了存根。通訊按以下方式進行

客戶端程序呼叫客戶端存根。它傳遞所有與其本地程式相關的引數。

然後打包(封送)所有引數,並進行系統呼叫以將其傳送到網路的另一端。

核心透過網路傳送資料,另一端接收資料。

遠端主機將資料傳遞給伺服器存根,在伺服器存根中對其進行解封送。

引數傳遞給過程,然後執行該過程。

結果以相同的方式傳送回客戶端。

應用層協議

有幾種協議可在應用層為使用者工作。應用層協議大致可分為兩類

使用者使用的協議。例如,對於電子郵件,有電子郵件協議。

幫助和支援使用者使用的協議的協議。例如 DNS。

下面描述一些應用層協議

域名系統

域名系統 (DNS) 基於客戶端-伺服器模型工作。它使用 UDP 協議進行傳輸層通訊。DNS 使用基於分層的域命名方案。DNS 伺服器配置了完全限定域名 (FQDN) 和電子郵件地址,這些地址與其各自的網際網路協議地址對映。

向 DNS 伺服器請求 FQDN,它將返回與其對映的 IP 地址。DNS 使用 UDP 埠 53。

簡單郵件傳輸協議

簡單郵件傳輸協議 (SMTP) 用於將電子郵件從一個使用者傳輸到另一個使用者。這項任務是透過使用者正在使用的電子郵件客戶端軟體(使用者代理)完成的。使用者代理幫助使用者鍵入和格式化電子郵件,並在網際網路可用之前將其儲存起來。當提交電子郵件以傳送時,傳送過程由訊息傳輸代理處理,該代理通常內置於電子郵件客戶端軟體中。

訊息傳輸代理使用 SMTP 將電子郵件轉發到另一個訊息傳輸代理(伺服器端)。雖然 SMTP 用於終端使用者僅傳送電子郵件,但伺服器通常使用 SMTP 傳送和接收電子郵件。SMTP 使用 TCP 埠號 25 和 587。

客戶端軟體使用網際網路郵件訪問協議 (IMAP) 或 POP 協議接收電子郵件。

檔案傳輸協議

檔案傳輸協議 (FTP) 是網路上最廣泛使用的檔案傳輸協議。FTP 使用 TCP/IP 進行通訊,它在 TCP 埠 21 上工作。FTP 基於客戶端/伺服器模型工作,其中客戶端向伺服器請求檔案,伺服器將請求的資源傳送回客戶端。

FTP 使用帶外控制,即 FTP 使用 TCP 埠 20 交換控制資訊,實際資料透過 TCP 埠 21 傳送。

客戶端向伺服器請求檔案。當伺服器收到檔案請求時,它為客戶端開啟一個 TCP 連線並傳輸檔案。傳輸完成後,伺服器關閉連線。對於第二個檔案,客戶端再次請求,伺服器重新開啟一個新的 TCP 連線。

郵局協議 (POP)

郵局協議版本 3 (POP 3) 是一種簡單的郵件檢索協議,使用者代理(客戶端電子郵件軟體)使用它從郵件伺服器檢索郵件。

當客戶端需要從伺服器檢索郵件時,它將在 TCP 埠 110 上與伺服器開啟連線。然後,使用者可以訪問其郵件並將其下載到本地計算機。POP3 有兩種模式。最常見的模式是刪除模式,即在將電子郵件下載到本地機器後將其從遠端伺服器中刪除。第二種模式,保留模式,不會從郵件伺服器刪除電子郵件,並允許使用者稍後在郵件伺服器上訪問郵件。

超文字傳輸協議 (HTTP)

超文字傳輸協議 (HTTP) 是全球資訊網的基礎。超文字是一個組織良好的文件系統,它使用超連結來連結文字文件中的頁面。HTTP 基於客戶端-伺服器模型工作。當用戶想要訪問網際網路上的任何 HTTP 頁面時,使用者端的客戶端機器將在埠 80 上啟動與伺服器的 TCP 連線。當伺服器接受客戶端請求時,客戶端被授權訪問網頁。

為了訪問網頁,客戶端通常使用 Web 瀏覽器,它們負責啟動、維護和關閉 TCP 連線。HTTP 是一種無狀態協議,這意味著伺服器不保留關於客戶端先前請求的任何資訊。

HTTP 版本

HTTP 1.0 使用非永續性 HTTP。最多隻能透過單個 TCP 連線傳送一個物件。

HTTP 1.1 使用永續性 HTTP。在這個版本中,可以過單個 TCP 連線傳送多個物件。

網路服務

計算機系統和計算機化系統幫助人類高效工作並探索不可思議的事物。當這些裝置連線在一起形成網路時,其能力會成倍增強。計算機網路可以提供的一些基本服務是。

目錄服務

這些服務是名稱與其值之間的對映,該值可以是可變值或固定值。此軟體系統有助於儲存資訊、組織資訊並提供各種訪問方式。

會計

在一個組織中,許多使用者都有與其對映的使用者名稱和密碼。目錄服務提供了一種以加密形式儲存此資訊並在請求時使其可用的方法。

身份驗證和授權

登入時和/或定期檢查使用者憑據以驗證使用者身份。使用者帳戶可以設定為分層結構,並且可以使用授權方案來控制其對資源的訪問。

域名服務

DNS 廣泛使用,並且是網際網路執行的必不可少服務之一。此係統將 IP 地址對映到域名,域名比 IP 地址更容易記住和回憶。由於網路藉助 IP 地址執行,而人類傾向於記住網站名稱,因此 DNS 在使用者請求網站名稱時,從後端提供對映到其名稱的網站的 IP 地址。

檔案服務

檔案服務包括透過網路共享和傳輸檔案。

檔案共享

促成網路誕生的原因之一是檔案共享。檔案共享使使用者能夠與其他使用者共享其資料。使用者可以將檔案上傳到特定伺服器,所有目標使用者都可以訪問該伺服器。或者,使用者可以在其自己的計算機上共享其檔案,並向目標使用者提供訪問許可權。

檔案傳輸

這是在底層網路的幫助下,將檔案從一臺計算機複製或移動到另一臺計算機或多臺計算機的活動。網路使使用者能夠在網路中定位其他使用者並傳輸檔案。

通訊服務

電子郵件

電子郵件是一種通訊方法,也是計算機使用者無法離開的東西。這是當今網際網路功能的基礎。電子郵件系統有一個或多個電子郵件伺服器。所有使用者都提供唯一的 ID。當用戶向其他使用者傳送電子郵件時,它實際上是在電子郵件伺服器的幫助下在使用者之間傳輸的。

社交網路

最近的技術使技術生活變得社交化。精通電腦的人們可以找到其他熟人或朋友,可以與他們聯絡,並可以分享想法、圖片和影片。

網際網路聊天

網際網路聊天提供兩個主機之間的即時文字傳輸服務。兩個或更多人可以使用基於文字的網際網路中繼聊天服務相互通訊。如今,語音聊天和影片聊天非常普遍。

討論區

討論區提供了一種將具有相同興趣的多個使用者連線起來的機制。它使使用者能夠提出查詢、問題、建議等,所有其他使用者都可以看到。其他人也可以回應。

遠端訪問

此服務使使用者能夠訪問駐留在遠端計算機上的資料。此功能稱為遠端桌面。這可以透過某些遠端裝置(例如,行動電話或家用電腦)來完成。

應用程式服務

這些只不過是為使用者提供基於網路的服務,例如 Web 服務、資料庫管理和資源共享。

資源共享

為了高效經濟地使用資源,網路提供了一種共享資源的方法。這可能包括伺服器、印表機和儲存介質等。

資料庫

此應用程式服務是最重要的服務之一。它儲存資料和資訊,處理資料,並使使用者能夠透過使用查詢高效地檢索資料。資料庫幫助組織根據統計資料做出決策。

Web 服務

全球資訊網已成為網際網路的代名詞。它用於連線網際網路,並訪問網際網路伺服器提供的檔案和資訊服務。