媒體中的自我概念發展

在城市和農村地區,青少年越來越渴望獲得各種社交媒體。社交媒體讓青少年能夠輕鬆地表達自己的情緒和分享各種活動。農村地區的青少年使用社交媒體的方式與大都市地區的青少年不同。青少年的社交適應和自我概念可能會受到他們使用社交媒體的影響。

媒體在青少年概念形成中的作用

青少年使用社交媒體需要提高意識。青少年透過使用社交媒體發展自己的身份和積極的自我形象。他們釋出自己的成就,展示自己的智慧、快樂和興趣愛好以及其他活動,並披露個人問題。研究表明,高中生積極的自我形象與其使用Instagram等社交網站的強度呈正相關。自我概念包括自我形象、自我認同、角色、自尊和理想自我。個人的評價、判斷或自我評估被稱為他們的自我概念。

自我概念極其重要,尤其是在青春期早期,當青少年正經歷著危機,尋找自己的成年自我時。在這個時期,青少年將從他們社群中最親近的成員那裡瞭解到自己將成為什麼樣的人,以及自己將成為什麼樣的人。青春期具有在自我概念方面適應其更大社會環境的發展任務。在日常生活中,這種適應過程涉及社會接觸。對青少年來說,最具挑戰性的發展任務是社會適應。

個人身份

研究表明,西方文化中大學生和高中生使用 Facebook 的情況表明,線上和線下身份並非相互排斥,而是動態交織在一起的。實驗研究表明,年輕人會將他們的線下身份投射到數字展示上,尤其是在使用社交網站時,這些網站上的互動源於線下關係。

根據定性和混合方法研究,社交網路平臺鼓勵人們有意識地創造經過精心設計的、希望達成的或計劃中的身份。然而,在虛擬環境中缺乏身體線索的情況下,公眾對自我呈現的反饋會授權並確認身份主張。這些基於同伴的線上身份構建會影響青少年的自尊,突出了線上和線下身份之間的聯絡。

性別和性認同

性別和性認同的發展超越了線上和線下的界限。照片和其他多媒體青少年廣播通常使用商業媒體策略來描繪社會上理想化的女性氣質、男性氣質和性吸引力形式,這證明了人們普遍希望將自己呈現為對朋友在社交網站上的受眾具有身體吸引力。社交網路平臺為年輕人提供了更多表達自己身體的方式;他們可以透過選擇特定的背景、姿勢、相機角度或相對於其他人的位置來思考和改變自己的外觀。

青少年可以使用社交媒體與同伴在社會上構建性別和性別的意義,從而挑戰既定的規範。當青少年在網上表達自己的性取向時,他們的身體越來越被投射為數字現象,與其他專業製作的娛樂和廣告一起被消費。使用 Facebook 的女孩通常表現出自我客體化的跡象,即一個人體驗自己的身體不是為了它做什麼或感覺如何,而是為了它在別人眼中是什麼樣子。

社會認同

透過證明社交網站在收集社會資源方面的價值,橋接社會資本在社會認同中獲得了最大的支援。橋接社會資本,定義為與來自大型社會網路的有用資源和知識建立實際聯絡,並與廣泛且相當不同的社群建立聯絡,與活躍的 Facebook 使用者密切相關。快速輕鬆地訪問網路公開帖子會增強社群感,並與常規面對面社交群體之外的更大社群建立聯絡。參與這些網站可以培養對某些社會群體的歸屬感,例如種族群體。

例如,Facebook 鼓勵人們與各種人參與種族話語,為少數民族的年輕人提供發展其種族認同的機會。青少年還可以使用 Facebook 的功能來構建一個增強其種族認同的個人資料。

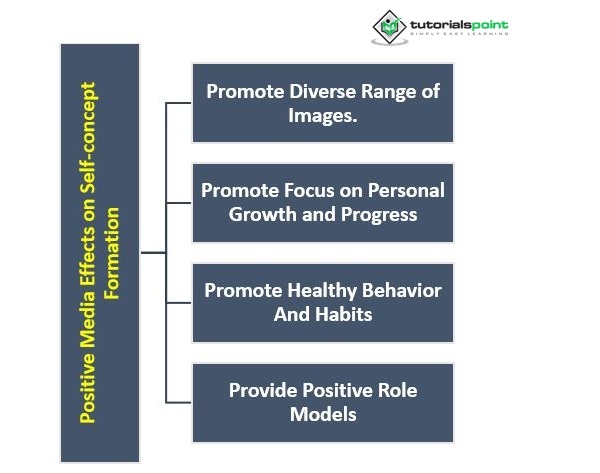

透過媒體形成積極的自我概念

媒體可以透過多種方式促進積極的自我概念的形成:

提供各種影像 - 看到與自己相似、成功、自信的人的圖片,可以讓他們對自己的潛能和能力感覺更好。

強調個人發展和進步 - 觀察克服困難並在生活中取得進步的人的照片或閱讀他們的故事,可以鼓勵和激勵其他人效仿。

支援健康的行為和習慣 - 看到良好行為和習慣的例子或瞭解相關知識,可能會促使人們自己也採取這些做法,從而增強他們對自己能力的感知。

提供良好的榜樣 - 看到鼓舞人心和積極向上的人的照片或聽到他們的故事,可以成為他人的榜樣,並在他們心中培養積極的自我概念。

社會比較理論

根據社會比較理論,人們透過評估自己與他人的比較來構建自己的自我概念。媒體是這一過程發生的眾多渠道之一。當人們在媒體上看到照片或資訊時,他們可能會將自己的能力、態度和外貌與他人進行比較。根據社會比較假設,人們經常將自己與與自己相似的人進行比較,以便以更相關和準確的方式評估自己的能力和特徵。例如,如果一個人有特定的愛好,他們可以將自己與擁有相同愛好的其他人進行比較,而不是與沒有相同愛好的其他人進行比較。

然而,媒體也可能描繪出虛假或理想化的他人形象,這可能導致觀眾將自己的需求與他人的需求進行比較,並感到缺陷或自卑。如果媒體宣揚無法實現或過分苛刻的狹隘和不合理的成功標準,這尤其有害。總的來說,社會比較理論認為,媒體可以對一個人自我概念的形成產生重大影響。然而,人們必須意識到將自己與誇大或誇張的標準進行比較的危險。與其將自己與他人進行負面比較,不如專注於個人發展和進步。

符號互動理論

符號互動理論可以用來理解自我概念。它是一種思考心靈、自我和社會的方法。喬治·赫伯特·米德將符號互動定義為一種人際關係,它透過口頭和非口頭交流產生意義。我們無意中賦予仍然存在於他人行為和反應中的詞語或行為以意義。非人行為的意義、一個人的自我概念以及人和社會之間的互動是該理論中的核心概念。米德認為,該理論中有三個關鍵思想,

根據符號互動理論,社會由成員的行為合作構成。根據米德的說法,符號的存在就像一種身體訊號,它表現或形成社會。由於人類可以發音符號、行動並對所產生的東西做出反應,因此我們將對他們產生共鳴並承擔他們的責任。

根據符號互動理論的自我概念,人們相互交往以產生關於他們自己的特定想法。該理論闡明瞭我們是誰以及我們的經歷如何影響我們周圍的人。

根據這種觀點,自我包含許多三維元件。第一個維度是展示維度,它決定了一個人是否可以在公開或私下檢視自己的自我方面。第二個維度是實現或來源,它指的是特定方面或“自我”領域在多大程度上被認為源於人們自身或外部世界。個人實現是指被認為源於內部的自我要素,而集體實現是指被認為源於一個人與他人關係的自我要素。第三個維度是代理,它指的是自我產生的主動力量的數量或強度。個人的行為構成主動要素,而他們的不作為構成被動要素。

結論

值得強調的是,媒體經常描繪出理想化或不準確的他人形象,這可能導致歪曲或有害的比較。人們意識到這一點並專注於自己的發展和進步,而不是將自己與他人進行負面比較,這可能是有益的。由於社交媒體的存在,發展身份面臨著新的機遇和挑戰。

確定在數字文化中建立一致、可靠和有價值的自我意識所需的步驟,這種文化允許不斷增強的個人能動性和自我表達,以及輕鬆訪問龐大的社交網路,是構建關於社交媒體身份發展討論的一種方法。強調任務使研究人員避免將研究框架侷限於世界末日情景或對通訊技術將如何影響人類發展的過度悲觀的預測。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP