- 作業系統教程

- 作業系統 - 首頁

- 作業系統 - 需求

- 作業系統 - 概述

- 作業系統 - 歷史

- 作業系統 - 組成部分

- 作業系統 - 結構

- 作業系統 - 架構

- 作業系統 - 服務

- 作業系統 - 屬性

- 作業系統 - 週轉時間 & 帶權週轉時間

- 作業系統程序

- 作業系統 - 程序

- 作業系統 - 程序排程

- 作業系統 - 排程演算法

- 先來先服務 (FCFS) 排程演算法

- 最短作業優先 (SJF) 排程演算法

- 輪轉 (Round Robin) 排程演算法

- 最高響應比優先 (HRRN) 排程演算法

- 優先順序排程演算法

- 多級佇列排程

- 上下文切換

- 程序操作

- 彩票程序排程

- 預測 SJF 排程的突發時間

- 競爭條件漏洞

- 臨界區同步

- 互斥同步

- 程序控制塊

- 程序間通訊

- 搶佔式和非搶佔式排程

- 作業系統同步

- 程序同步

- 作業系統記憶體管理

- 作業系統 - 記憶體管理

- 作業系統 - 虛擬記憶體

- 作業系統儲存管理

- 作業系統 - 檔案系統

- 作業系統型別

- 作業系統 - 型別

- 作業系統雜項

- 作業系統 - 多執行緒

- 作業系統 - I/O 硬體

- 作業系統 - I/O 軟體

- 作業系統 - 安全

- 作業系統 - Linux

- 考試題庫及答案

- 考試題庫及答案

- 作業系統有用資源

- 作業系統 - 快速指南

- 作業系統 - 有用資源

- 作業系統 - 討論

多級佇列排程 (MLQ)

在大多數系統中,程序組合多種多樣,沒有單一的排程演算法能夠提供最佳解決方案。通常,可以將程序分為不同的型別,以便為每種型別分配優先順序值,併為每種型別定義適當的排程策略。

解決方案是引入多個佇列而不是單個就緒佇列,並在其上執行排程。處理多個佇列的排程策略稱為多級佇列排程。上述的修改版本稱為多級反饋佇列排程。

多級佇列排程 (MLQ)

在多級佇列排程中,程序被分為不同的類別,每個類別都有其獨特的特性。在大多數系統中,有三種類型的程序:系統程序、前臺程序和後臺程序。

系統程序具有最高優先順序,需要立即處理。前臺程序是互動式的使用者程序;而後臺程序是批處理程序。由於不同的類別需要不同的響應時間和優先順序,因此它們需要不同的排程演算法。這些程序被分配到不同的佇列,如下圖所示:

根據系統的性質,可能還有許多其他類別的佇列,其優先順序介於這些廣泛的程序類別之間,例如即時程序佇列、互動式編輯佇列等。

多級佇列

從上圖可以看出,就緒佇列被劃分成幾個獨立的佇列,每個佇列都有其自身的特性和排程技術。當程序進入系統時,它將根據其優先順序、記憶體大小或響應時間永久分配到其中一個佇列。這個被劃分的就緒佇列稱為多級佇列。

多級佇列中的每個佇列都有不同的排程演算法。通常,系統佇列使用搶佔式優先順序排程;前臺佇列使用輪轉排程;後臺佇列使用先來先服務排程。

多級佇列 (MLQ) 排程的執行原理

執行原理如下:

假設有n個佇列,編號從1到n,優先順序從1到n。每個程序永久分配到這些佇列中的一個。一個佇列對優先順序較低的佇列具有絕對優先權。每個佇列都有自己的排程策略。首先,檢查優先順序為1的佇列1。如果其中有程序,則根據佇列1的排程策略執行它們。

如果佇列1中沒有程序,則檢查佇列2。如果佇列2有程序,則根據其排程演算法進行排程。以此類推,直到佇列n。因此,佇列x中的程序只有在佇列1到佇列(x-1)為空時才能訪問CPU。如果佇列x中的程序P5正在執行,並且一個新的程序P16到達一個具有更高優先順序的佇列,則P16會立即搶佔P5並開始執行。

藉助以下示例可以更好地理解其工作原理:

多級佇列 (MLQ) 排程的示例

讓我們考慮一個具有3個佇列的系統,優先順序為1到3,程序為P1到P5,如下表所示:

| 佇列 | 優先順序 | 排程演算法 | 程序 | 到達時間 (ms) | 突發時間 (ms) |

|---|---|---|---|---|---|

| Q1 | 1 | RR,時間片 = 2ms | P1 | 7 | 2 |

| Q2 | 2 | SRTN (最短剩餘時間優先) | P2 | 4 | 6 |

| P3 | 4 | 4 | |||

| Q3 | 3 | FCFS (先來先服務) | P4 | 2 | 3 |

| P5 | 0 | 12 |

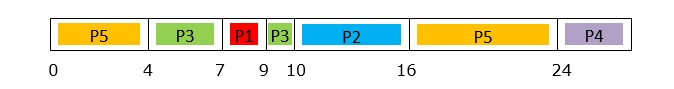

讓我們執行MLQ排程並繪製程序的甘特圖。

時間 = 0ms

事件:Q3中的P5到達

系統中的程序:Q3中的P5。

由於P5是唯一的程序,因此它立即被排程。

時間 = 2ms

事件:Q3中的P4到達

系統中的程序:Q3中的P4和P5。

由於P4和P5都在Q3中,並且Q3遵循先來先服務排程,因此P5繼續執行。

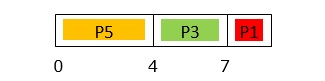

到2ms的甘特圖:

時間 = 4ms

事件:程序P2和P3到達。

系統中的程序:Q2中的P2和P3;Q3中的P4和P5。

由於P2和P3都在Q2中,而正在執行的程序P5在Q3中,P5被搶佔。在P2和P3中,P3被分配給CPU,因為Q2遵循最短剩餘時間優先排程。

到4ms的甘特圖:

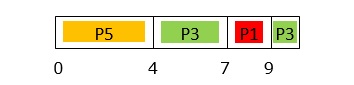

時間 = 7ms

事件:程序P1到達。

系統中的程序:Q1中的P1;Q2中的P2、P3;Q3中的P4、P5。

由於P1在Q1中,而正在執行的程序P3在Q2中,P3被搶佔,P1開始執行。

到7ms的甘特圖:

時間 = 9ms

事件:程序P1完成執行。

系統中的程序:Q2中的P2、P3;Q3中的P4、P5。

由於P2和P3在Q2中,其優先順序高於P4和P5,因此它們競爭CPU時間。P3被分配給CPU,因為Q2使用SRTN排程,P2和P3的剩餘時間分別為6和1。

到9ms的甘特圖:

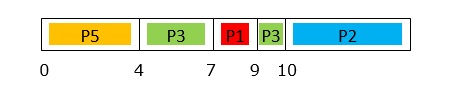

時間 = 10ms

事件:程序P3完成執行。

系統中的程序:Q2中的P2;Q3中的P4、P5。

由於P2在Q2中,其優先順序高於P4和P5,因此P2被分配給CPU。

到10ms的甘特圖:

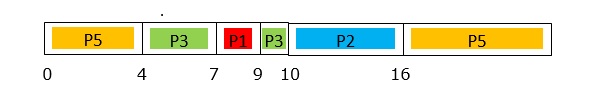

時間 = 16ms

事件:程序P2完成執行。

系統中的程序:Q3中的P4、P5。

由於P5先到達,並且Q3遵循FCFS排程,因此P5被分配給CPU。

到16ms的甘特圖:

時間 = 24ms

事件:程序P5完成執行。

系統中的程序:Q3中的P4。

由於P4是系統中唯一的程序,因此它被分配給CPU。

到24ms的甘特圖:

時間 = 27ms

事件:程序P4完成執行。

系統中的程序:無

到27ms的最終甘特圖:

多級佇列排程的特點

- 多級佇列 - MLQ排程的核心是多個佇列,每個佇列都有自己的優先順序和響應時間。

- 佇列間的搶佔 - 在MLQ中,當高優先順序佇列中的程序進入系統時,它可以搶佔屬於低優先順序佇列的正在執行的程序。

- 不同佇列的不同調度策略 - 不同的佇列與不同的排程策略相關聯,這取決於其中程序的特性。

- 定製化排程 - 關於要包含的佇列數量及其相對優先順序的分配沒有硬性規定。這為根據系統需求進行定製化排程鋪平了道路。

- 新策略的開發 - MLQ基本上是一個概念,可以從中開發新的排程策略。這允許對排程進行研究。隨著程序管理不斷變化以及新作業系統的開發,排程策略需要更新。此外,沒有單一的排程演算法能夠滿足所有程序的需求。MLQ為在新系統中組合不同演算法提供了基礎。

多級佇列排程的優點

- MLQ的主要優點是它允許設定程序間的優先順序,這是實際應用中必不可少的。

- MLQ能夠有效地分配系統資源到不同的程序之間。

- MLQ大大縮短了高優先順序程序的響應時間。這使得整個系統更具響應性。

- MLQ根據系統需求具有高度的可定製性。

- MLQ提高了系統性能並增加了吞吐量。

- 在程序組合多樣化的系統中,它具有較低的排程開銷。

多級佇列排程的侷限性

- 如果許多高優先順序佇列都擁有穩定的程序流,則低優先順序佇列中的程序可能會面臨無限期飢餓。這是MLQ的主要缺點。

- MLQ的實現本身就很複雜。它需要正確的設計和開發,否則整個排程機制可能會崩潰。

- 為程序分配固定的優先順序使得MLQ成為一種不靈活的策略。

- 排程過於依賴於固定的優先順序,這些優先順序是在程序進入系統時立即分配的。程序優先順序的錯誤分配會嚴重影響效能。

多級反饋佇列排程

多級反饋佇列排程是對多級佇列排程的改進,它成功地克服了飢餓問題。它根據程序的執行行為動態地為程序分配優先順序。最初,所有程序都被分配到最高優先順序佇列。如果程序花費的時間超過所需的時間片,則將其降級到下一個優先順序佇列。相反,如果程序在低優先順序佇列中停留時間過長,則將其提升到更高的優先順序佇列。