媒體心理學研究中的問題與關注

美國心理學會指導著心理學的所有領域。從認知研究到實驗心理學,它們都遵循著大致相同的規則集。為了進一步闡明我們的理解,我們將考察以下文字。

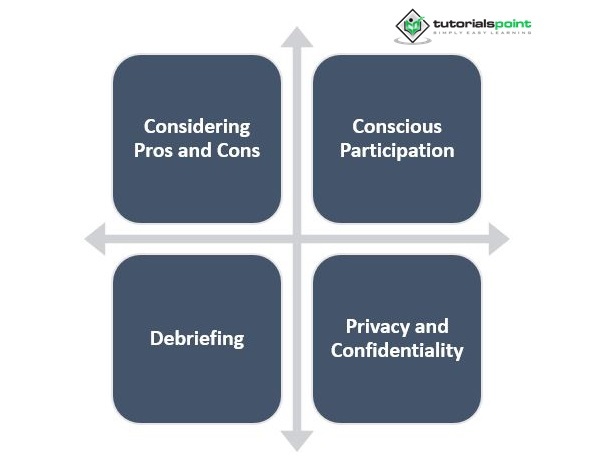

媒體心理學研究中的問題

指導研究的道德準則和行為準則被稱為研究倫理。本質上,研究人員必須在其兩個主要責任之間找到平衡點:在透過研究推進資訊(最終應該改善社會)的同時,保護研究參與者的利益和舒適。每項獲得聯邦資助的研究都必須遵守美國衛生與公眾服務部的倫理標準。

對於涉及人類受試者的研究,許多職業組織都制定了倫理標準,包括美國心理學會。大多數學術機構要求機構審查委員會評估專案提案,以確保其符合倫理標準(IRB)。這是一個複雜的過程,需要考慮各個方面,以將倫理標準適應實驗場景。

權衡利弊

在選擇是否以及如何開展研究專案時,研究人員必須權衡風險(例如成本和損害)和收益。應將研究對個人和社會的潛在益處與對研究參與者的任何危害進行仔細權衡。參與研究可能存在遭受身體不便或傷害以及精神後果的風險,例如焦慮、羞恥、低自尊和隱私侵犯。由於研究經常關注媒體資訊的不利影響,心理傷害是媒體心理學研究中的一個關鍵問題。

研究人員必須預先向參與者披露與研究相關的所有風險,並在試驗過程中消除可能造成的任何傷害(例如恐懼)。研究人員可以透過對先前經歷過不愉快狀況的受試者進行研究(例如,詢問他們先前觀看恐怖電影的經歷)或使受試者承受極小的壓力(例如,向兒童展示一部略微恐怖的電影而不是一部畫面血腥的電影)來降低受傷的風險。

知情參與

個人通常必須能夠自由決定是否願意參與調查,並自願同意承擔任何風險。研究人員必須避免脅迫,因為這可能發生在有權勢的人招募個人或提供鉅額獎勵時。根據美國心理學會(1992年)的規定,在研究參與之前,必須通知個人有關研究的本質,讓他們知道他們的參與是完全自願的,他們可以隨時退出,並讓他們知道任何可能影響他們參與意願的研究相關因素。

通常,受訪者需要在登記之前充分了解研究的目標和方法,因為這樣做會危及研究的完整性。例如,如果參與者知道資訊的來源(專家而非同齡人)被更改了,他們對關於安全性的公益廣告的反應可能會受到影響。最重要的考慮因素是元資料是否會影響某人的參與決定。

有時,研究人員會故意誤導受試者關於研究的某些方面。常見的方法包括提供“掩護敘事”或關於研究目標的誤導性資訊,利用虛構的同夥扮演預先確定的角色,或在研究進行過程中誤導評論。

例如,對廣告記憶的研究可以被呈現為對諷刺節目的反應研究,其中廣告往往提供更現實的觀看環境。並非所有研究人員都同意說謊的道德性。一些人認為說謊永遠不可接受,因為它限制了人們選擇是否參與研究的能力。另一些人認為,當志願者在研究後被告知真相時,欺騙是可以接受的;研究非常重要,無法以其他方式進行。

沒有任何潛在危害的虛假陳述。在某些自然環境中,可能不需要書面許可。這可能包括實地研究,如果程式是安全的,並且在慣例和在公共場所的現實監控範圍內。例如,如果研究人員只是觀察旅客在航空公司螢幕上觀看電視,他們不太可能需要知情許可。

事後報告

事後報告旨在告知志願者研究的全部範圍和目標,證明任何保密或欺騙的必要性,並消除研究可能造成的任何損害。例如,通常使用涉及研究人員主導的談話的全面事後報告來研究新聞中出現的攻擊性性內容的後果。這些步驟旨在確保消除參與的任何負面影響(例如對強姦刻板印象的更廣泛容忍)並通知受訪者有關研究。

隱私

所有個人都有權決定誰控制他們的資料和自身。在某些情況下,匿名或保密可以幫助保護隱私。當志願者是匿名的時,研究人員不會了解有關他們的任何個人特徵資訊。當研究人員簽署保密協議時,他們承諾保持參與者資訊的私密性,並在釋出研究結果時隱藏任何識別資訊。當研究人員打算拍攝或錄影參與者、獲取他們的個人資訊或詢問敏感的個人問題時,隱私問題至關重要。如果研究人員考慮受訪者的利益、獲得明確同意並維護匿名或保密,則可以道德地使用這些方法。

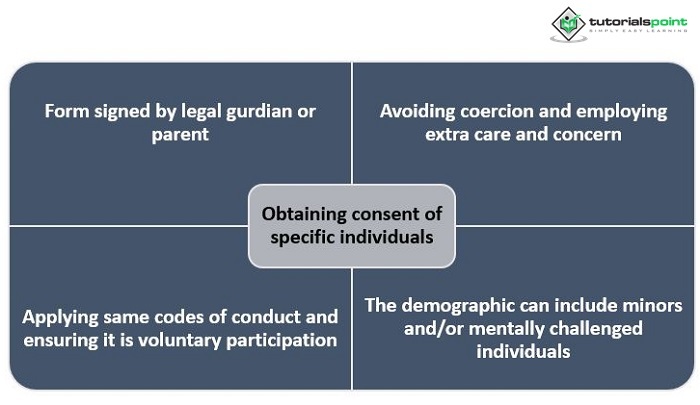

特定人群的研究

對任何可能特別容易受到實驗危險或同意參與能力降低的人群(例如,精神殘疾、患病或受虐待的人)進行實驗時,必須遵守具體的保障措施。兒童(18歲以下)是另一個經常進行廣泛媒體心理學研究的特定人群。兒童參與研究也需要監護人或父母的書面同意。應該告知兒童他們不需要參與,因為他們比成年人更容易受到影響。必須採取特殊預防措施以減少與研究相關的風險。

在評估不同年齡的兒童對實驗程式的反應時,必須考慮發展因素。對於理解研究目標或所涉及過程能力有限的兒童,事後報告(必須適合其年齡)可能不是必需的。無論如何,兒童必須在研究場所擁有積極的體驗。

提供研究報告

研究人員還必須決定如何以符合倫理的方式傳達和評估他們的研究結果。必須對資訊進行適當審查,必須完整準確地報告方法和結果,並且必須適當感謝與結果合作的個人。在傳播給科學界之前,研究報告通常會經過同行評審,以確認結果的完整性和重要性(例如,通過出版物)。

當社會從資訊中獲得益處時,研究結果應與更廣泛的公眾分享(例如,透過新聞媒體)。例如,關於兒童如何對媒體資訊做出反應的研究可以幫助父母指導他們的孩子成為負責任的社交媒體使用者。最終,媒體心理學研究應服務於社會並促進科學知識的進步。

結論

媒體心理學研究有一些必須遵守的適當標準。這可能包括同意不將所說內容非人化、不偽造資料以及未經適當授權不涉及多方。此外,由於媒體接觸到眾多人,因此必須特別監控其參與和允許呈現的研究型別。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP