感染:型別、症狀和預防

什麼是感染?

在臨床微生物學中,要掌握基礎知識,就應該學習瞭解一些非常重要的術語,例如感染、免疫、疾病等。主要的術語感染和免疫是宿主與微生物相互作用的結果。

當微生物侵入宿主體內並生長繁殖的數量超過免疫系統能夠抵禦的水平時,就會發生感染。因此,當宿主的天然防禦機制(如纖毛、完整的皮膚、胃酸和免疫系統)受到損害或被壓倒時,通常就會發生感染。感染可能由人類、動物、媒介和昆蟲等來源引起。

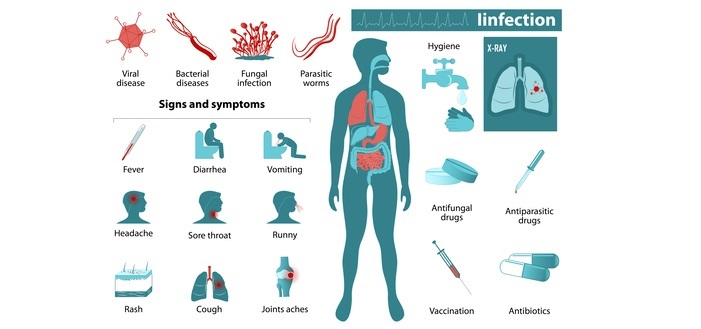

微生物的型別

當人在以下情況下接觸到細菌、真菌、病毒、酵母菌、寄生蟲和其他微生物時,大多會導致感染。

當人直接接觸感染者時。

透過間接傳播,接觸受感染的環境。

食用受汙染的食物和水。

接觸受感染的動物或昆蟲時。

根據微生物與宿主之間的關係和相互作用,這些生物被分為兩類:

腐生生物——在死去的和腐爛的有機物上生存的生物。

寄生生物——這些生物可以在宿主體內生存和繁殖,甚至在宿主體內繁殖。它們又分為兩種型別:病原體和共生菌。

病原體——這些微生物能夠感染宿主並引起疾病。

共生菌——這些微生物可以在宿主細胞內生存和存在,而不會引起任何感染或疾病。它們通常是無害的。宿主體記憶體在許多共生菌,它們可以作為兼性病原體(這些是正常的菌群,只有當宿主的免疫系統減弱時才會起作用,否則是無害的)。

感染過程

感染和傳染病這兩個術語經常使許多人感到困惑。感染是指寄生蟲在細胞內或細胞外生長和繁殖,而傳染病是指這種寄生蟲侵入細胞並引起感染。

感染的發生涉及以下步驟:

微生物進入體內。

微生物粘附。

進入宿主組織。

定植或繁殖。

生物釋放毒素或致熱原。

感染在宿主組織中傳播。

引起感染的生物體(感染源)的特性

生物體必須能夠抵抗宿主的防禦機制。

生物體必須能夠引起疾病,不像正常的菌群。

感染是如何傳播的?

感染的傳播也稱為感染鏈,它作為指導我們理解疾病傳播過程的模型。

在這個鏈條中,每個步驟都代表著傳播,為了傳播感染,所有環節都必須存在。

微生物(病原體)→儲存庫(病原體生存的活的或非活的物體)→排出途徑(鼻子/嘴巴/傷口)→傳播方式(人際直接傳播/透過空氣/媒介/物體間接傳播)→進入途徑(病原體進入新的儲存庫)→易感宿主(感染源轉移到的活的物體)。

感染的症狀和體徵

下面列出了一些感染的症狀。

發燒

寒戰和出汗。

疼痛

疲勞

感染部位發熱、腫脹和發紅。

傷口引流/膿液形成。

壞死。

腹瀉

嘔吐

根據感染型別,可能會出現

喉嚨痛。

咳嗽

流鼻涕。

呼吸短促。

頸部僵硬。

鼻塞。

血糖控制不良。

排尿時灼痛。

排尿頻繁。

異常分泌物(陰道/眼睛)。

感染型別

觀察到許多型別的感染。下面討論一些重要的感染。

原發性感染——健康宿主細胞首次被寄生蟲感染而引起的感染稱為原發性感染。

再感染——當宿主細胞隨後被相同的寄生蟲感染或再感染時發生的感染。

繼發性感染——由於宿主細胞的免疫力低下以及先前存在的傳染病的存在而由新的寄生蟲引起的感染。

局灶性感染——在這種型別的感染中,微生物感染特定的器官或區域性部位,但對身體產生全身性影響。

交叉感染——這裡指已經患病的宿主受到新的感染。

醫院感染——健康人在醫院住院期間發生的感染稱為醫院感染。

醫源性感染——這些是由外科醫生在檢查程式、治療或醫療或外科干預期間的活動引起的誘發性感染。

內源性感染——這些感染是由先前存在的、之前無症狀的感染源入侵引起的。

外源性感染——這種型別的感染髮生在先前存在於宿主體內封閉系統中的細菌進入無菌區域(如大腦、肌肉等),導致傳染病。

潛伏性感染——這些感染是由存在於宿主體內組織中的病原體引起的,這些病原體先前處於潛伏期,當宿主的免疫力下降時就會引起疾病。

先天性感染——這些感染是宿主出生時就存在的。

獲得性感染——這些感染是宿主出生後獲得的。

暴發性感染——這些感染是突然發生的,並在宿主體內以嚴重的強度傳播。

慢性感染——這些是長期持續的感染,在整個過程中都會嚴重地顯現。

隱性或亞臨床感染——這些感染只能透過免疫學檢測來確認。

感染的診斷

感染或細菌入侵的存在通常透過以下程式檢測和確認。

症狀診斷。

微生物培養。

顯微鏡檢查

生化試驗。

基於PCR的診斷。

宏基因組測序。

感染的預防和控制

為了阻止感染的傳播,必須採取標準的安全措施。一些措施包括:

正確洗手。

避免共用個人物品。

使用消毒技術。

安全的食品準備。

使用合適的驅蟲劑和驅蚊劑。

始終了解旅行風險。

使用預防性藥物(針對特殊感染)或廣譜抗生素(針對各種感染)來治療感染。

結論

感染通常是微生物入侵的結果。這些感染可能發生在許多型別,從出生開始,在宿主體內長期存在。感染主要透過兩種型別的微生物入侵發生。

這些是積極入侵,其中感染源進入宿主體內並透過破壞宿主防禦系統引起疾病(例如細菌性痢疾),以及被動入侵,其中病原體透過傷口表面或任何損傷進入宿主體內並引起疾病。

許多因素都會影響感染的原因,例如微生物的數量和毒力、宿主的抵抗力等。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP