免疫學基礎與原理

免疫學基礎:免疫系統

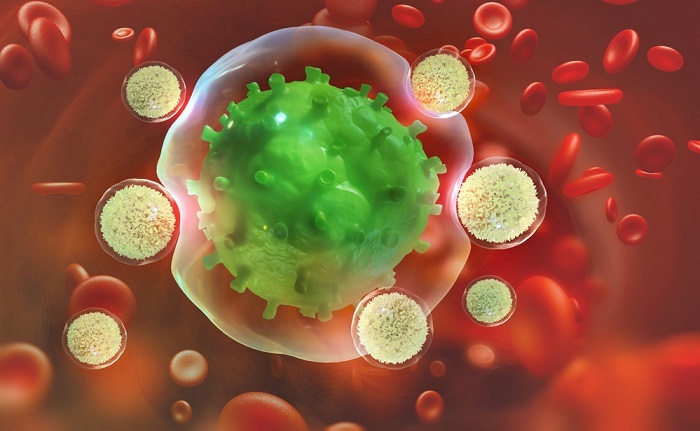

免疫學是研究免疫系統的學科,免疫系統提供對由微生物及其產物(如毒素)引起的疾病的抵抗力。這種抵抗力被稱為免疫力,它也能抵抗癌細胞。

免疫系統主要基於以下策略:

阻止病原體進入體內

透過不同的免疫細胞清除入侵的病原體。

防止攻擊宿主自身細胞。

T細胞和B細胞儲存先前入侵病原體的記憶。

能夠在病原體清除後限制其免疫反應。

宿主的防禦機制

宿主透過複雜的免疫器官和細胞網路對病原體表現出防禦能力。這種宿主防禦主要分為兩類防禦機制:阻止病原體進入和清除病原體。它們是

天然抵抗力,通常由宿主的屏障提供。這構成了外部防禦機制的一部分。

內部防禦機制,包括非特異性先天免疫和特異性獲得性免疫。

屏障/第一道防線/宿主的外部防禦

這包括三種不同的因素,它們充當屏障和第一道防線機制。

物理因素 – 包括皮膚、唾液、鼻毛和粘液。

化學因素 – 包括汗液和油脂。

生物因素 – 包括存在於體內的正常菌群,不會引起任何感染的益生菌。這些正常菌群產生能夠殺死病原體的物質,主要存在於皮膚、胃和腸道中。

腦脊液 (CSF) 分泌的溶菌酶有助於預防微生物引起的感染。

口腔分泌的粘液有助於捕獲微生物,這種粘液含有能夠殺死這些微生物的酶。

排列在氣管中的纖毛捕獲微生物,防止其進入肝臟引起感染(如果被宿主吸入)。

皮脂腺分泌的皮脂在皮膚上形成一層油性層,降低pH值,從而抑制鹼性細菌。

由於胃中分泌的酸,所有嗜中性或鹼性細菌都被殺死。

胃腸道和陰道中的正常菌群也提供對微生物的防禦。

白細胞的作用

因此,如果皮膚受損,病原體就會侵入宿主細胞,使其成為入侵部位。然後白細胞發揮作用,對病原體表現出第二道和第三道防線。

這主要包括兩種型別的細胞。

粒細胞 – 這些細胞中存在明顯的顆粒。顆粒是含有有助於防禦病原體的物質的小囊泡。

無粒細胞 – 這些細胞不具有任何顆粒。

先天免疫/第二道防線/非特異性內源性防禦

它是對入侵病原體的普遍而迅速的反應。

它沒有記憶,因此反應保持不變。

涉及先天免疫細胞,如中性粒細胞、嗜鹼性粒細胞、嗜酸性粒細胞、肥大細胞等。

一些吞噬細胞,如中性粒細胞,可以透過吞噬作用(即吞噬病原體)殺死病原體。

其他先天免疫細胞,如嗜酸性粒細胞,可以透過脫顆粒作用(即釋放顆粒內容物)殺死病原體。

嗜鹼性粒細胞響應感染釋放一種叫做組胺的化學物質,導致炎症,這是對任何感染的正常反應。炎症導致毛細血管細胞之間的間隙擴大,允許白細胞從毛細血管移動到組織。

在組織中形成的肥大細胞也釋放組胺,並透過脫顆粒作用殺死病原體。

參與先天免疫的NK細胞透過脫顆粒作用殺死受感染的細胞。

單核細胞是血液中最大的白細胞,透過吞噬作用殺死病原體。當這些單核細胞移動到組織中時,它們變成樹突狀細胞和巨噬細胞。這些細胞主要參與先天免疫。

樹突狀細胞充當先天免疫和適應性免疫之間的橋樑。當先天免疫未能清除病原體時,這些樹突狀細胞就會啟用適應性免疫。一旦病原體被吞噬,該細胞就會將其分解成微小顆粒,並將它們呈現在其表面的MHC分子上。

非特異性防禦主要由以下機制提供:

吞噬作用

它也稱為細胞吞噬。單核細胞、嗜鹼性粒細胞和中性粒細胞引起入侵病原體的吞噬作用。大多數革蘭陽性細菌都被這個過程殺死。

自然殺傷細胞

這些細胞殺死微生物的確切機制尚不清楚。它們可以殺死癌細胞和病毒感染的細胞,而無需吞噬它們。

干擾素

真核細胞在接觸病毒感染後會產生一些蛋白質,稱為干擾素。它們有三種類型:α、β和γ。它們誘導宿主細胞產生非特異性病毒蛋白。它們可以抵抗病毒感染,抑制細胞增殖並促進NK細胞的細胞毒活性。

炎症反應

首先,當發生任何組織損傷時,由於微生物透過受損部位進入,會導致刺激。該部位的動脈細支血管隨後擴張,導致血流量增加。然後大量的免疫細胞聚集在感染部位附近,並殺死任何存在的病原體。

發燒

感染後,觀察到體溫升高,這又是自然的防禦機制,因為它可以殺死病原體。還會刺激干擾素的產生。微生物釋放的內毒素和IL-1主要引起發燒。

補體系統

它也稱為C系統,是內部防禦機制之一。該系統指的是正常血清中存在的許多因素,主要在抗原抗體相互作用時被啟用。它隨後可以介導許多具有生物學意義的結果。

它主要由9種蛋白質C1至C9組成,C1由3個亞基組成。它們主要在不同的部位合成。

腸上皮細胞 – C1

巨噬細胞 – C2、C4

脾臟 – C5、C8

肝臟 – C3、C6、C9

補體系統導致細菌溶解和細胞溶解。補體結合到Ag-Ab複合物粘附於紅細胞吞噬作用。

適應性免疫/第三道防線/宿主的特異性內源性防禦

這是一個特異性反應,需要首先被啟用,因此對入侵者提供延遲反應。

它具有記憶,因此當再次入侵相同型別的病原體時,會產生更好的反應。

T淋巴細胞和B淋巴細胞等免疫細胞參與適應性免疫反應。

有兩種型別的T細胞:細胞毒性T細胞 (Tc) 和輔助性T細胞 (TH)。

Tc細胞透過脫顆粒作用殺死受感染的細胞,而TH細胞識別樹突狀細胞在其MHC分子上提供的微小碎片,並激活TC細胞和其他白細胞,如B細胞。

B細胞分化為漿細胞,可以產生針對病原體的抗體。

透過兩種不同的機制提供免疫反應:細胞介導的免疫,涉及TC和TH細胞;以及由針對入侵病原體的抗體產生介導的體液免疫。

結論

免疫學是一門快速發展的學科,為知識和研究提供了廣闊的空間。免疫學不僅研究針對微生物的免疫反應,還廣泛參與腫瘤識別和隨後的排斥、移植器官和組織的排斥、寄生蟲的清除、過敏和自身免疫。宿主的免疫系統主要透過兩種機制提供防禦,即外部防禦機制和內部防禦機制。宿主的內部防禦機制包括非特異性(先天免疫)和特異性(獲得性)防禦機制,如下所述。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP