細胞遺傳學基礎及應用技術

簡介

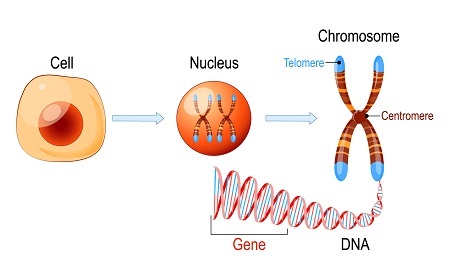

染色體是細長的纖維狀結構,構成遺傳物質最重要的部分,主要存在於真核細胞的細胞核內。在細胞分裂過程中,染色質凝縮形成棒狀結構,包含著絲粒和染色單體。染色體由DNA、組蛋白和非組蛋白組成。

人類有23對染色體,包含控制性狀的基因,這些染色體的任何異常都可能導致遺傳疾病。細胞遺傳學是研究這些染色體的生物學領域。

細胞遺傳學及其歷史

細胞遺傳學可以定義為一個跨學科的生物學分支,它利用細胞生物學和遺傳學來研究染色體在細胞分裂(即有絲分裂和減數分裂)期間的行為。

1842年,卡爾·奈格利在植物細胞中發現了染色體。沃爾特·弗萊明在動物細胞中發現了染色體,並且他在1882年描述了有絲分裂的過程。核型分析和基因決定性狀的事實建立於20世紀。1956年,佩恩特確定人類有46條染色體。

細胞遺傳學中使用的技術

細胞遺傳學中有多種技術用於研究染色體的行為。這些技術如下:

核型分析

G顯帶染色體技術

熒光原位雜交

核型分析

這是研究染色體的第一種方法。該研究指的是在中期階段觀察和分析染色體。在有絲分裂的這個階段,染色體排列在細胞核的中心,並且清晰可見。

在中期,染色體在胰蛋白酶和萊什曼染色劑的幫助下用兩種染色劑染色。這些染色劑共同在染色體上產生獨特的帶型圖案。

吉姆薩染色或G顯帶技術

它是細胞遺傳學中最常用的顯帶技術,用於觀察濃縮的染色體。

它呈現染色體的照片影像,有助於識別遺傳或染色體相關的疾病。

這種顯帶方法使用一種稱為吉姆薩染色的染料。染色體中較緻密的區域稱為異染色質區域,染色較深;而較疏鬆的區域稱為常染色質區域,染色較淺。

然後,從著絲粒到端粒,對染色體每個臂上的條帶進行編號。藉助數字系統,可以精確地檢測和描述染色體上的條帶,任何偏差都表明存在潛在的異常。

同源染色體上的條帶數量相同,這使得它們更容易識別。

其他一些染色技術包括反向顯帶或R顯帶、Q顯帶和C顯帶方法。所有這些條帶都可以在顯微鏡下觀察到。

熒光原位雜交 (FISH)

這項技術用於直接從染色體確定序列變異,並提供有關變異位置的資訊。它是細胞遺傳學分析的先進版本,用於基因作圖、識別主要缺失或複製數變異、疾病診斷等。

此方法使用熒游標記的探針,該探針與細胞遺傳學細胞製劑雜交。

在探針與待分析的染色體雜交後,使用熒光顯微鏡觀察。此方法可用於研究癌細胞中基因水平的任何改變。

細胞遺傳學的應用

染色體顯帶被認為是細胞遺傳學領域最偉大的創新之一。Q顯帶方法已用於檢測導致血癌的染色體畸變,這在以前非常困難。顯帶技術使得研究源於幹細胞染色體重排的癌症成為可能,這在以前是不可能檢測到的。吉姆薩顯帶技術已被用於診斷性細胞遺傳學。

熒光原位雜交已被用於染色體上的DNA序列作圖。以前,為此使用放射性同位素方法,但由於該方法不切實際且耗時,因此已被熒光技術取代,因為熒光技術更快且危險性更小。此方法還用於確定基因沿染色體的排列順序。

流式細胞術用於分析懸浮在液體中的染色體。此方法收集核型中的每一條染色體,並使用聚合酶鏈式反應進行擴增,其特異性由雜交決定。

細胞遺傳學導致芭芭拉·麥克林托克發現了轉座子,她因此獲得了諾貝爾獎。

細胞遺傳學已被用於診斷遺傳相關疾病,如唐氏綜合徵、特納綜合徵、克萊恩費爾特綜合徵、愛德華茲綜合徵等。

費城染色體的發現是由於細胞遺傳學。這種費城染色體是慢性髓細胞白血病的原因。

結論

自誕生以來,細胞遺傳學徹底改變了診斷醫學領域。它有助於在嬰兒還在子宮內時診斷多種遺傳疾病。細胞遺傳學領域的進步導致了轉座子的發現。顯帶模式使我們能夠研究可能導致癌症的染色體畸變。細胞遺傳學的跨學科性質在未來也將在健康和醫學方面擁有無數的應用前景。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 語言程式設計

C 語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP