侵權行為要素

未能注意自身行為給他人造成損害,未能採取行動(可以採取行動來保護某人),或者無所作為導致他人潛在的損害或傷害,也可被視為侵權行為。侵權者是犯有侵權行為的個人。在侵權訴訟中,受傷方必須證明其遭受的損害或傷害與訴訟原因直接相關。侵權法沒有成文法,即不像大多數其他法律領域那樣源於立法。正因為如此,侵權法經常被稱為“法官制定法”。

侵權行為的定義是什麼?

“侵權”一詞源於拉丁詞“tortum,”字面意思是“扭曲”,暗指扭曲或不當的行為。根據薩爾蒙德的說法,民事損害賠償是針對與合同無關的民事損害的適當補救措施。從本質上講,侵權法是拉丁格言“哪裡有錯,哪裡就有補救”或“哪裡有錯,哪裡就有補救”的延續。

第一種型別的侵權行為是,某人明知這樣做會傷害或損害他人,卻故意這樣做——或不這樣做。故意侵權行為的例子包括非法入侵、誹謗、暴力以及許多其他罪行。當某人因自身的疏忽而導致他人遭受損害或傷害時,據說他們參與了過失侵權行為。因違反交通法規而造成的意外事故就是這種侵權行為的一個例子。

重要的是要理解在此語境中“疏忽”一詞的含義,即未達到謹慎人應有的謹慎標準。無論是否故意造成損害,在嚴格責任侵權行為中,他們仍然被認為是負有責任的。具有里程碑意義的賴蘭茲訴弗萊徹案在確立嚴格責任侵權行為的立法方面發揮了重要作用。

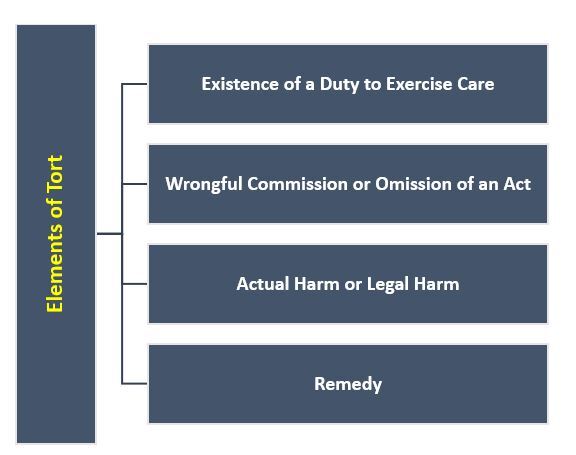

侵權行為要素

如前所述,要構成侵權行為,必須具備四個必要的要素。讓我們仔細看看每一個要素。

存在盡責義務

法律要求每個人在從事任何可能損害他人的活動時,都必須遵循並保持合理的謹慎程度。為了提起訴訟,必須確定侵權行為人對受害方負有注意義務,並且隨後違反了這一義務。注意義務是由法律運作強加的,而不是要求受害方與侵權行為人之間存在直接關係。

行為的錯誤作為或不作為

法律必須將作為或不作為定義為錯誤行為,才能被認定為錯誤行為。將違反法律的行為歸類為非法行為是合適的。道德錯誤不一定是法律錯誤;因此,僅僅是不道德不足以構成不法行為。無論該行為在道德上是正確還是錯誤,只有當它違反法律時,才被認為是非法行為。不法行為也必須確實損害他人或造成其法律損害。下一節將討論這一要求。

實際損害或法律損害

為了使不法行為構成侵權索賠併產生任何責任,原告必須由於侵權行為人的不法行為而真正遭受痛苦或損失,甚至是對其合法權利的侵犯(無論是否造成損害)。“不損害而有傷害”和“有損害而無傷害”這兩個格言總結了這一侵權行為基本要素所涵蓋的各種損害和/或傷害類別。

補救措施

如前所述,每個問題都有解決方案。如果在權利受到侵犯時不提供補救措施,那麼賦予權利將毫無意義。同樣,侵權法也為受侵害方規定了具體的法律補救措施,例如金錢賠償、特定財產的返還以及法院判決的禁令。法院透過進行直接性測試、可預見性測試和其他測試來評估責任的具體特徵,以便在向原告提供任何救濟之前確定所遭受損害的遙遠端度。

結論

侵權行為定義為民事錯誤,具有四個基本要素或組成部分。侵權的四個組成部分是義務、非法行為、損害和補救措施。因此,要對所面臨的侵權行為索賠損害賠償,需要證明這四個要素。有趣的是,如果這四個要素中任何一個缺失,都無法證明侵權行為,也無法給予損害賠償。

常見問題

問1. 侵權行為和違反合同的區別是什麼?

答:

在侵權行為中,個人違反主要由法律確立的法律,但在違反合同中,一方違反雙方商定的條款。

侵權行為是指這些權利之一被侵犯,原告和被告之間沒有關係;另一方面,在違反合同中,原告和被告之間存在合同關係。

在涉及侵權行為的訴訟中,尋求的是確定性損害賠償,而在涉及違反合同的訴訟中,尋求的是確定損害賠償。

問2. 侵權法的主要目標是什麼?

答:透過要求造成損害的人透過賠償受損害的人來糾正錯誤,它有助於維護秩序,避免受損害方及其朋友採取報復行動。它還透過要求造成損害的人透過賠償受損害的人來糾正錯誤,滿足了我們對是非曲直的常識。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP