智力生物學理論:漢斯·艾森克

英國心理學家漢斯·尤爾根·艾森克,生於德國,於1997年9月4日在英國逝世,他的一生都在英國度過。儘管他的研究涉及其他心理學課題,但人們通常將他與他在智力和人格方面的工作聯絡起來。在他去世時,艾森克是同行評審科學期刊文獻中被引用次數最多的在世心理學家。

智力生物學理論 (1979)

艾森克聲稱,心理學已經擁有了智力理論,他稱之為該學科的正統觀點。艾森克 (1939) 參與了斯皮爾曼和瑟斯通關於因素分析是否支援單一一般智力(g因子)或多個主要因素的辯論。即使因素分析有所幫助,艾森克也斷言,它無法解釋它所揭示的“g”現象。艾森克納入了該領域的最新進展:Rasch 的新型測量模型,Maher 和 Jinks 對遺傳資料分析的改進,以及將智力與純生物現象(如近親繁殖衰退和下頜骨形狀)聯絡起來的研究。

艾森克將智力視為影響社會行為的生物現象的觀念,是倫敦心理學學院最早的加爾頓學派思想的延續。即使在行為主義盛行,排斥心靈和基因的時代,艾森克也透過他的學生和同事們擴大了這一遺產。

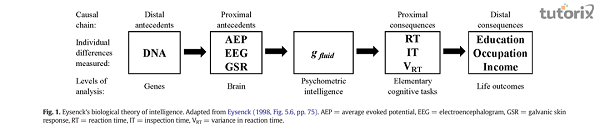

透過推測和研究心理測量“g”的近因和後果,艾森克極大地增加了智力理論的證據基礎和範圍。“g”指的是斯皮爾曼的“g”,它在理論上和經驗上都與流體“g”同構,而不是結晶“g”。因此,用“g”理論來描述艾森克的智力理論是一種更好的方法。

他從早期的研究中瞭解到,“g”的差異既有深厚的遺傳根源(遠因),又對人們的社會經濟結果(遠果)產生廣泛的影響。艾森克在他的實驗室裡推動了兩個研究領域。兩者都探究了大腦中一些更基本的資訊處理過程。一個專注於可能影響或反映大腦整體效率的大腦活動要素,從而幫助解釋智力的生物學成分。另一個研究領域集中在引發如此基本的心理過程,例如選擇反應時間 (CRT),以至於它們可以解釋 g 在任何文化和時期普遍有效,本身就是一個不證自明的生物現象。

外傾性、神經質和精神質:人格維度

艾森克在倫敦大學莫德斯利醫院和精神病學研究所工作的大部分職業生涯中,都在研究人格的測量。他同意卡特爾的觀點,即可以使用因素分析法來推匯出構成人格的特質或因素。然而,由於該技術可能存在主觀性以及難以複製卡特爾的研究結果,艾森克一直對因素分析和卡特爾的研究持批評態度。艾森克使用因素分析來識別人格特質,但他還使用了考慮許多不同因素的人格測試和實驗研究。

艾森克和他的妻子共同開發了他們研究中使用的許多問卷。經過12年的合作研究和20次因素分析,才建立了艾森克人格量表 (Eysenck & Eysenck, 1963)。他們的努力導致了三維人格理論的發展,其定義為特質或因素的組合。

三個維度的人格如下所示:

- E - 外傾性與內傾性

- N - 神經質與情緒穩定性

- P - 精神質與衝動控制

| 外傾性/內傾性 | 神經質/情緒穩定性 | 精神質/衝動控制 |

|---|---|---|

| 善於交際的 | 焦慮的 | 具有攻擊性的 |

| 活潑的 | 抑鬱的 | 冷漠的 |

| 活躍的 | 有負罪感的 | 以自我為中心的 |

| 自信的 | 自信的 | 衝動的 |

| 尋求刺激的 | 害羞的 | 反社會的 |

艾森克在1977年指出,外傾性和神經質自古希臘哲學家時代以來就被認為是人格的基本組成部分。他還斷言,每種人格評估工具都包含相同維度的表述。例如,在 E 維度特質上得分很高的人將被歸類為外向型,而得分低的人將被歸類為內向型。

研究表明,儘管社會和環境經歷各不相同,但艾森克提出的人格特質和維度在整個生命週期中,從童年到成年,都保持穩定。雖然情況可能會改變,但維度永遠不會改變。例如,內向的孩子通常會將這種特質帶到成年。

結論

艾森克在科學哲學領域的著作知識深度和複雜性值得關注。艾森克還運用這些知識“來對抗關於智力的本質和測量的令人驚歎的幼稚誤解和晦澀觀念……這些誤解往往阻礙了該領域適當的科學研究的進展”。艾森克的著作清晰簡潔地解釋了測量和解釋智力等潛在結構的科學邏輯,在這方面是永恆的。此外,它們還闡明瞭大多數人感到困惑的基本概念,例如,智力的高度遺傳性如何保證代際社會流動性,而不是被其排除在外。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP