亞伯拉罕·馬斯洛:生平及其對心理學貢獻

心理學從不同的角度探討了人性的本質、行為和動機。一些人從生物學角度出發,另一些人關注強化,還有一些人關注滿足感和本能,還有一些人關注個人成長。每個角度都有其獨特的貢獻。在呈現各自觀點的同時,他們也描繪了人類的圖景。人類被即時滿足所驅動,試圖尋求獎勵並避免懲罰,並且本質上是痛苦的;這些都是看待人類的不同視角。

亞伯拉罕·馬斯洛 (1908−1970)

亞伯拉罕·馬斯洛 (1908-1970) 是一位人本主義心理學家,被譽為人本主義心理學之父。他是卡爾·羅傑斯的當代人,卡爾·羅傑斯是人本主義心理學方法的奠基人之一。馬斯洛將人本主義心理學描述為美國心理學中的“第三勢力”。他認為,心理學過於關注人類的弱點,而對人類的優勢關注不足。

馬斯洛關注人類更樂觀的一面,因為他認為人性的本質普遍是善良的。他批評了許多心理學家的悲觀主義,例如弗洛伊德。他認為,隨著個性的成熟,個體內部的創造力會越來越明顯。痛苦或神經質的人反映了他們的環境,只有當他們的內在本質被扭曲或受挫時,他們才會使人類變得暴力或具有破壞性。

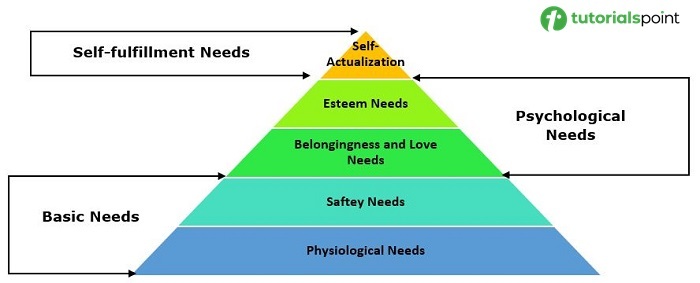

馬斯洛需求層次理論簡介

馬斯洛提出了一種動機理論,在人本主義社會獲得了巨大的支援。該理論首次出現在他的著作《動機與人格》(1954, 1970)中;他指出,五類人類需求構成了需求層次。

最基本、最強烈的和最迫切的需求是生理需求;這些包括對食物、飲料、氧氣和性的需求;

如果這些需求得到滿足,就會產生安全需求,人們開始尋找安全的地方;

接下來出現的是愛和歸屬的需求。這包括對歸屬感的需求,因為人們渴望朋友、愛人以及在群體中的位置;

接下來,出現尊重需求,人們尋求自尊、他人的尊重、地位和成就;

自我實現的需求通常最後出現,只有在所有其他需求得到某種程度的滿足之後才會出現。

匱乏需求與成長需求

從這個五階段模型中可以區分匱乏需求和成長需求。在需求層次的五個層次中,最高層次(即自我實現)被稱為成長需求或存在需求(B-needs),而前四個層次有時被稱為匱乏需求(D-needs)。

匱乏需求是由匱乏造成的,據說當這些需求得不到滿足時會激勵個人。此外,這些需求未得到滿足的時間越長,滿足它們的動機就越大。例如,人們在不吃東西的時間越長,就會變得越餓。

馬斯洛指出,人們必須首先滿足低層次的匱乏需求,然後才能滿足高層次的成長需求。然而,他後來澄清說,需求的滿足並非基於“全有或全無”的原則,承認他之前的言論可能造成了“一種錯誤的印象,即一個需求必須100%得到滿足才能出現下一個需求”。當一個匱乏需求“或多或少”得到滿足時,它就會消失,我們的努力就會習慣性地轉向滿足下一組需求。這些就成為了我們最顯著的需求。

相反,成長需求仍然存在,甚至在得到滿足後可能會加劇。成長需求來自於對個人成長的渴望,而不是來自匱乏感。一旦這些成長需求在某種程度上得到滿足,人們就可能達到已知的最高層次——自我實現。每個人都有能力和動機沿著層次結構攀登到自我實現的水平。

不幸的是,當需求得不到滿足時,進步往往會停滯不前。由於諸如離婚和失業之類的生活事件,一個人在層次結構中的位置可能會發生變化。因此,並非每個人都會沿著直線前進,而是可能會在各種需求之間來回切換。

自我實現者

馬斯洛認識一些在他看來已經達到自我實現的人:亞伯拉罕·林肯、托馬斯·傑斐遜、阿爾伯特·愛因斯坦和埃莉諾·羅斯福。在研究他們時,他發現了一些獨特的特徵,例如現實的取向;接納自己和他人;表達的 spontan-eity;以問題為中心的態度而非以自我為中心的態度;獨立性;與人類的認同;情感的深度;民主的價值觀;哲學式的幽默感而非尖刻的幽默感;超越環境;以及創造力。

擴充套件需求層次

馬斯洛在20世紀60年代和70年代將他的五階段模型擴充套件到包括認知需求和審美需求,後來又包括超越需求。

大多數人都好奇,想了解更多,並喜歡解決謎題。馬斯洛將這些需求稱為認知需求。當認知需求受到阻礙時,馬斯洛的需求層次就會受到威脅,因為五個趨向性需求中的每一個都必須得到滿足才能感到滿足。人們可以透過學習如何獲得食物來滿足他們的生理需求,透過學習如何建造住所來滿足他們的安全需求,透過學習如何與他人互動來滿足他們的愛需求,透過學習如何培養一定程度的自信來滿足他們的尊重需求,並透過利用他們所有的認知潛能來滿足他們的自我實現需求。

雖然審美需求不像趨向性需求那樣是普遍存在的,但至少在所有文化中,似乎都有一些人被對美麗和審美愉悅體驗的渴望所驅動。從穴居人開始,到今天,一些人創造藝術就是為了創造藝術。

超越自我價值觀驅使著人們;也就是說,個人被超越所驅動。這些包括神秘的體驗和與自然、性體驗、服務他人、審美體驗、科學追求、宗教信仰等等的某些體驗。

元需求

馬斯洛透過強調自我實現者的特殊驅動力需求——B-needs——即所謂的元需求,提出了另一種解決自我實現問題的方法。

元需求可以理解為“最高層次的需求”,主要是在低層次的需求得到滿足後被啟用。它們構成了自我實現的目標以及對審美、創造力和知識的需求。這些需求包括:

真理與謊言;

善與惡;

美與醜或庸俗;

統一、整體和對立面的超越,與隨意性或被迫的選擇;

活力與死寂或生活的機械化;

獨特性與千篇一律;

完美與必然性,與粗心、不一致或偶然性;

完整與不完整;

正義與秩序與不公正與無法無天;

簡潔與不必要的複雜性;

豐富與環境貧乏;

毫不費力與訓練;

趣味性與嚴峻、缺乏幽默感的苦差事;

自給自足與依賴;

有意義與無意義。

馬斯洛認為,世界上許多問題很大一部分源於很少有人真正致力於這些價值觀。這並不是因為他們是壞人,而是因為他們甚至沒有滿足他們最基本的需求。

元病理

當一個人無法滿足他們的元需求時,他們會體驗到一種模糊的挫敗感或不滿;這種狀態被稱為元病理。當被迫在沒有這些價值觀的情況下生活時,自我實現者出現抑鬱、絕望、厭惡、疏離和一定程度的犬儒主義的可能性就變得顯而易見。元病理的清單與元需求的清單一樣長。

結論

馬斯洛看到了人類巨大的潛力和力量。他相信,他試圖定義自我實現個體的嘗試最終將導致人類潛能更高層次的典型特徵、問題、病理甚至治療的“元素週期表”。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統 (RDBMS)

關係型資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP