心理障礙與印度文化

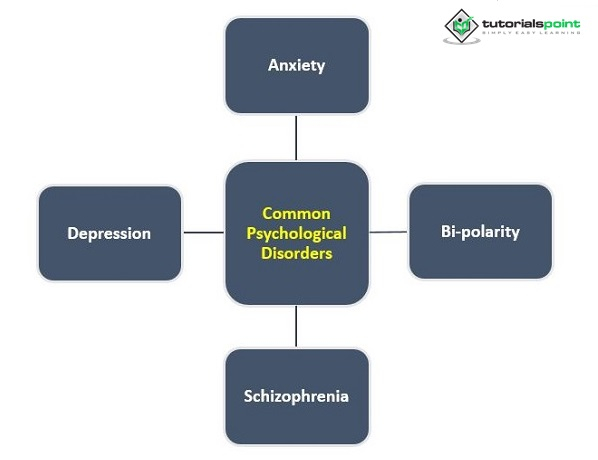

文化影響著人們的偏好,例如他們對音樂、藝術、文學、著裝方式、語言和習俗的品味。對心理障礙的理解、診斷和管理因文化而異。世界衛生組織將心理障礙定義為個體認知中臨床上顯著的紊亂,導致其生活各個方面出現重大困擾。

人格型別和氣質基於阿育吠陀(生命科學)中的體液、系統和心理觀點。有三種體液:以太(vata)、膽汁(pitta)和卡法(kapha)(痰)。七種人格亞型基於此分類法。八種系統和五種額外的基本元素人格亞型是所有身心疾病的基礎。阿闥婆吠陀將精神疾病分為兩類:輕度和重度。《查拉卡本集》和《蘇士魯塔本集》都對包括精神問題在內的疾病進行了詳細的解釋。

印度文化對心理障礙的理解是什麼?

在印度文化中,人類行為得到了廣泛的探討。在吠陀後期,在《奧義書》、《博伽梵歌》、《瑜伽》和阿育吠陀文獻中,都描述了人類行為的異常情況,並且透過心理變化極大地強調了構成。在印度,人們認為個體透過心理治療關係發生改變的過程,這被描述為“guru 和 chela 的關係”,其中智者向學生提供建議,並在接受心理治療作為緩解痛苦的人際系統時幫助他緩解痛苦。這在佛教和耆那教傳統中也得到了觀察。

由於代代相傳的傳承,在吠檀多模型中理解人類心理對於印度案例來說更加受人尊重。《博伽梵歌》中關於死亡案例的心理治療的故事幾乎是印度文化的一種傳統。事實上,現在在許多家庭中,當預料到死亡時,會以更加優雅的方式接受死亡。然而,在現代情況下,人們對心理障礙的認識越來越強,並且更多地接受了心理障礙的科學解釋,而不是僅僅將其視為自然力量、巫術或其他迷信的信仰。然而,在印度文化中,心理障礙仍然存在一些汙名。

儘管心理健康問題存在巨大的本土差異,但印度心理健康的挑戰仍然包括減少汙名、對早期干預的有效性進行研究、接觸未接觸到的人群、提供性別敏感的服務、使高質量的心理保健服務易於獲得和使用、預防自殺、減少藥物濫用、強制實施心理健康保險並減少自費支出,以及最終完善對無家可歸精神病患者的護理。所有這些都需要持續的倡導,以促進精神病患者的權利,減少汙名和歧視。它包括各種旨在改變態度障礙以在普通人群中實現積極的心理健康問題的行動。

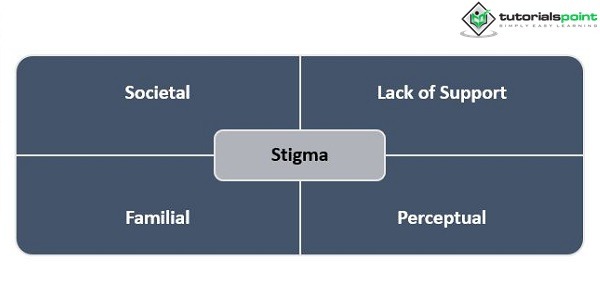

印度文化中與心理障礙相關的汙名

社會汙名

患有心理障礙的個人可能會被貼上“不合適”的標籤。印度所有宗教的個人在其婚姻前景方面都經歷了一定程度的歧視,理由是他們的心理健康。儘管有資格和經濟狀況,個人可能會在婚姻提議中被拒絕,因為他們可能被認為是“心理不健康”。在一些家庭中,患有心理障礙的個人的家庭成員經常被要求隱瞞這種情況,直到結婚,否則如果他們家庭成員的未來伴侶發現此事,婚禮就會取消。

缺乏支援

各種研究表明,由於心理健康在印度是禁忌,大家庭和朋友避免支援患有心理障礙的個人;他們甚至可能完全選擇遠離該個人的家庭。此外,如果被診斷患有心理障礙,個人與伴侶分手的現象並不少見。

人們對心理障礙的看法

由於缺乏意識和與心理障礙相關的汙名,在印度與心理障礙作鬥爭的個人被認為給家庭帶來了恥辱,被認為是“異常的”、“瘋狂的”、“失去理智的”或“假裝的”。

家庭汙名

一些與心理障礙作鬥爭的個人可能會將責任歸咎於自己,認為他們給自己的家庭帶來了恥辱,並且可能認為自己的家庭將不得不承受不良後果,僅僅因為他們患有心理障礙。然而,不幸的是,整個家庭可能不得不遭受痛苦,因為他們的狀況是人們普遍存在的信念。

印度人口對心理障礙的態度

根據世界衛生組織的一份報告,印度正面臨著嚴重的心理健康問題,估計有 5600 萬人患有抑鬱症,3800 萬人患有焦慮症。心理障礙被認為是印度許多人每小時自殺的主要原因。目前,印度人口對心理障礙的態度無助於降低因心理障礙導致的自殺率。

印度的心理障礙與刻板印象和汙名相關,這限制了他們尋求專業支援並公開討論他們的感受,因為他們害怕受到評判。印度失去心理健康的首要原因是缺乏正念和敏感性。此外,圍繞患有心理健康問題的人存在很大的汙名。他們經常被社會貼上“傻瓜”、“瘋子”以及其他許多標籤。這導致了一個羞愧、痛苦和孤立病例的惡性迴圈。

結論

可以注意到,在印度語境中對心理障礙的理解植根於神話歷史。儘管印度幾個世紀以來對心理障礙的理解,但可以看出,在印度,心理障礙存在汙名。由於疫情,與心理障礙作鬥爭的人數有所增加。心理健康素養是印度應對忽視、誤判和駁回心理障礙跡象的首要要求。

印度人口可以透過運動、心理健康宣傳和減少與心理障礙相關的汙名的意識方式來吸收心理健康意識或心理教育。在印度這樣一個因心理障礙導致自殺死亡人數不斷上升的國家,消除心理健康的汙名至關重要,因為人們害怕受到評判或被貼上瘋子的標籤而不敢談論它。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統

關係資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP