上新世-更新世南非和東非古人類;南方古猿

簡介

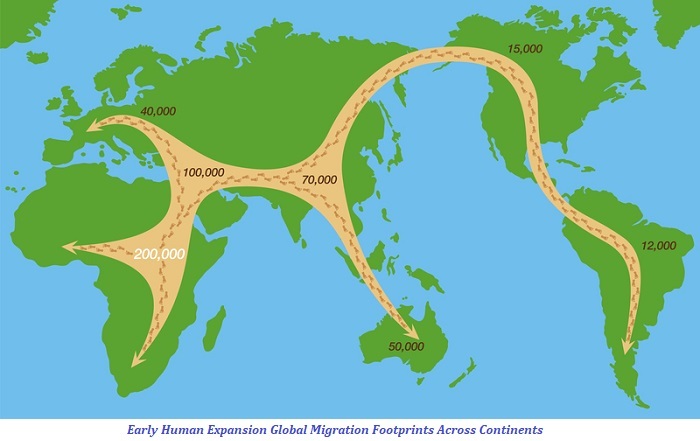

上新世-更新世古人類是一群生活在上新世和更新世時期的人類祖先,時間跨度大約從500萬年前到11700年前。在上新世和更新世時期,古人類經歷了一系列重大的進化變化,包括大腦尺寸的增大、雙足行走的進化、石器技術的出現以及對新的棲息地的殖民。這些變化使古人類能夠多樣化並適應各種環境,從非洲的開闊草原到亞洲和歐洲的森林和高地。

中新世類人猿

中新世類人猿是一群生活在中新世時期(大約2300萬年前到500萬年前)的靈長類動物。這組動物包括現代猿類和人類的早期祖先。一些著名的中新世類人猿屬包括原上猿、肯亞猿和森林古猿。這些靈長類動物的特點是具有攀爬的適應性,例如長臂和可對握的拇指,並且表現出顱骨和牙齒特徵的多樣性。

森林古猿

森林古猿是一種已滅絕的靈長類動物,生活在1000萬年前到700萬年前的歐洲和亞洲。它們被認為是人科(包括現代人和其已滅絕的親屬)中最早的成員之一。

森林古猿的一些顯著特徵包括:

較大的顱容量 − 與同時代的其他靈長類動物相比,森林古猿具有較大的顱容量,表明存在相對較大的大腦。

抓握的手和腳 − 它們具有可對握的拇指和腳趾,表明它們適應了攀爬和抓住樹枝。

化石分佈 − 在歐洲和亞洲的多個地點都發現了森林古猿化石,表明其地理分佈廣泛,並暗示它們在其時代是一個成功的物種。

臘瑪古猿

臘瑪古猿是一種生活在大約1400萬年前中新世晚期的人科靈長類動物。以下是與臘瑪古猿相關的一些特徵:

靈長類動物 − 臘瑪古猿被認為是最早的人科動物之一,被認為是現代猿類和人類的直系祖先。

牙齒特徵 − 臘瑪古猿具有較大的犬齒、具有厚釉質的磨牙和細長的下頜骨。這些牙齒特徵表明臘瑪古猿是一種雜食性或草食性靈長類動物。

顱骨特徵 − 臘瑪古猿具有相對較小的腦殼和突出的眉脊。它還有一個獨特的顱骨嵴,作為強壯下頜肌肉的附著部位。

化石記錄 − 在亞洲和東歐發現了臘瑪古猿化石,這些化石被認為是理解人類進化過程的重要證據。

有爭議的祖先地位 − 臘瑪古猿的確切祖先地位仍在爭論中,一些科學家認為它是猩猩的祖先,而另一些科學家則認為它是人類的祖先。

南方古猿

南方古猿是一群生活在400萬年前到200萬年前非洲的古人類(人類祖先)。它們的特徵如下:

雙足行走 − 南方古猿完全是雙足行走的,這意味著它們用兩條腿行走,這是早期人類祖先的一個關鍵特徵。

顱骨解剖結構 − 與現代人相比,南方古猿的大腦較小,但其顱骨解剖結構非常適應雙足行走,例如縮短的鼻子和位於顱骨下方的枕骨大孔(顱骨上的孔)。

牙齒 − 南方古猿具有較大的犬齒,但它們的磨牙相對較小,大小與現代人的磨牙相似。

肢體比例 − 南方古猿擁有長而粗壯的適合攀爬樹木的胳膊,但它們的腿與身體的比例比現代猿類長得多。

骨盆 − 南方古猿的骨盆比現代人的骨盆更寬更淺,這是適應其雙足行走所必需的。

T. 羅賓遜的飲食假說

T. 羅賓遜的飲食假說是古人類學家蒂姆·D·懷特提出的一種理論,該理論認為飲食的變化是驅動早期人類祖先進化的主要因素。

根據這一假說,從主要以草食為主的飲食轉變為更雜食性的飲食,在智人(包括現代人)屬的發展中發揮了關鍵作用。

飲食假說認為,飲食範圍和靈活性的增加使早期古人類能夠獲得更廣泛的食物資源,這反過來又導致腦容量的增加以及用於工具使用和肉類加工的新適應性的發展。

飲食質量和大腦發育的提高反過來又導致了一系列適應性變化,促進了智人的進化,包括身體尺寸的增加、腦容量的增加以及用於雙足行走的改進的手和腳的解剖結構。

總的來說,T. 羅賓遜的飲食假說強調了飲食在早期人類祖先進化和智人屬發展中所起的重要作用。

結論

在上新世和更新世時期,古人類經歷了一系列重大的進化變化,包括大腦尺寸的增大、雙足行走的進化、石器技術的出現以及對新的棲息地的殖民。對中新世類人猿的研究為了解靈長類動物的進化和人科的起源提供了重要的見解。T. 羅賓遜的飲食假說強調了飲食在早期人類祖先進化和智人屬發展中所起的重要作用。

常見問題

問1. 在哪些地方發現了南方古猿化石?

答. 在衣索比亞、肯亞和坦尚尼亞發現了阿法南方古猿的化石。

問2. 能人是什麼人?

答. 能人是一種已滅絕的人類物種,生活在大約280萬年前到150萬年前的東非。它被認為是智人屬的第一個物種,也是第一個擁有獨特人類特徵的物種。

問3. 顱容量是什麼意思?

答. 顱容量是指顱腔的容積,顱腔容納大腦。它是決定大腦整體大小和解剖結構的重要因素。顱容量以立方厘米(cc)或毫升(ml)為單位測量。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP