晚期吠陀文化

簡介

晚期吠陀文化始於公元前1000年,持續到公元前600年。在此期間,雅利安人的主要目標是擴張他們的王國。他們也征服了非雅利安人,後者被迫融入他們的社會。這個時代最顯著的方面是種姓制度的出現。

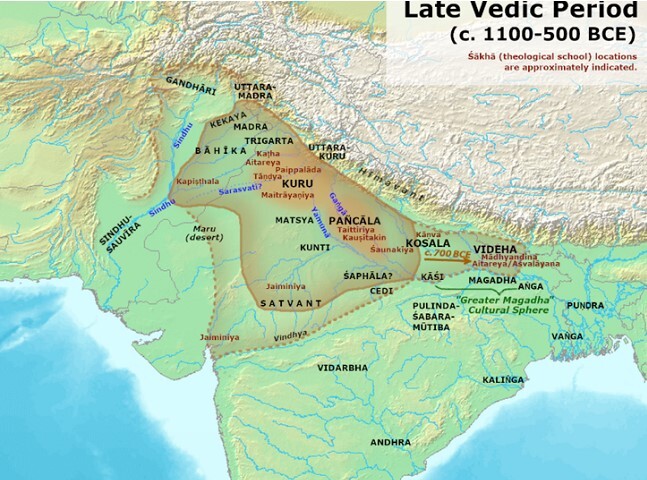

圖1 − 公元前1100年至公元前500年晚期吠陀時期印度 Avantiputra7, 晚期吠陀文化 (公元前1100-500年), CC BY-SA 3.0

關於晚期吠陀文化

雅利安人踏足薩普塔·森德瓦塔地區,佔據了七條河流的土地,分別是:信度河、薩拉斯瓦蒂河、維塔斯塔河、阿斯奇尼河、帕魯沙尼河、薩圖德里河和維帕薩河。

在吠陀時代後期,雅利安人開始將他們的王國擴張到印度東部,直至恆河平原。《薩塔帕塔梵書》詳細記錄了雅利安人在這一時期的功績。

這一時期還見證了庫魯和潘查拉等更大王國的興起。庫魯王國由帕裡克希特和賈納梅賈統治;而潘查拉王國則由著名的國王普拉瓦哈納·賈伊瓦利統治。

庫魯和潘查拉王國的衰落見證了其他王國如拘薩羅、迦屍和魏德哈的興起。後期的吠陀文獻也指出,印度在這一時期被劃分為三個部分。它們分別是:阿利雅瓦爾塔(北印度)、馬德亞德薩(中印度)和達克希納帕塔(南印度)。

晚期吠陀文化:政治

晚期吠陀文化見證了許多更大王國的建立,例如庫魯和潘查拉。許多部落相互融合,形成了新的城邦或國家。國王總是由剎帝利出身的人擔任。

在晚期吠陀文化之前,國王大多透過選舉產生,但這個時代引入了世襲王位制度。舉行儀式是為了使國王在百姓中出名並獲得擁戴。

人們相信,舉行諸如拉賈蘇亞(加冕典禮)或阿修伐摩(馬祭)之類的儀式,會給國王帶來至高無上的權力。在這個時期,民眾大會不再具有重要意義,而王權則獲得了更大的權力。

薩巴和薩米蒂等議會仍然存在,但其職能發生了變化。婦女的地位也發生了變化,她們不再被允許參加薩巴。晚期吠陀時期的國王仍然沒有常備軍,戰時則動員部落軍隊作戰。

晚期吠陀文化:經濟

農業是當時普通民眾的主要食物來源。當時的耕作方式比較先進。使用木製犁耕地,併為此舉行過許多儀式。當時的國王並不具有帝王特權,他們也可以像普通人一樣勞動。

晚期吠陀人種植的主要作物是大麥,但也種植水稻和小麥。晚期吠陀文化在工藝美術方面非常豐富。他們是很優秀的鐵匠,因此銅、錫、鉛、銀、青銅和金製品很常見,因為他們自己就能冶煉這些金屬。

採石工、珠寶商、占星家和醫生是這個文化的常見職業群體。織布也被視為一種職業,但只限於婦女。

晚期吠陀文化:社會結構

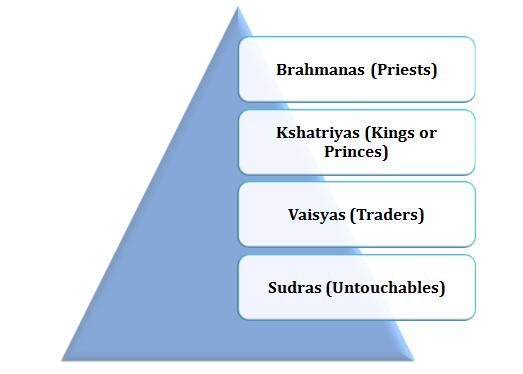

這個時代見證了四個種姓的出現。它們是婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。儀式和祭祀的出現使婆羅門越來越突出。

婆羅門、剎帝利和吠舍三個種姓的地位高於首陀羅。因此,只有較高級別的種姓才能參加烏帕納亞納(成年禮)儀式。首陀羅總是受到歧視,被剝奪了許多工作,因此相當貧窮。

圖2 − 晚期吠陀時代四個種姓

這個時代的家庭通常遵循父權制度,婦女地位低下。許多吠陀文獻中都提到了童婚和薩蒂(殉葬)。四個阿什拉姆(人生四個階段)在這個時代也變得越來越突出,它們分別是梵行期(學生)、格里哈斯塔(家務期)、瓦納普拉斯塔(半退休)和薩尼亞薩(完全隱退)。但最後一個階段尚未出現。

晚期吠陀文化:宗教

在這個文化中,人們普遍信奉的是創造神普拉賈帕蒂。魯德拉(動物之神)和毗溼奴(人民的保護者)等次要神靈也在當時被大規模崇拜。根據不同的社會等級或種姓出現不同的神靈也是一種普遍現象。

首陀羅開始崇拜普尚,即牛神。偶像崇拜在這個時代也變得越來越普遍。祭祀儀式是當時任何宗教的中心,儘管在這個時代末期,人們強烈反對這種活動。

結論

晚期吠陀文化不僅見證了雅利安人的統治,也見證了這個時代社會結構、經濟和政治的某些變化。政治也發生了重大變化,國王的產生方式從選舉變成了世襲。民眾大會日漸式微,王權取而代之。在婆羅門的規範下,為了國王的利益而進行的儀式和祭祀也變得越來越重要。

常見問題

問1:晚期吠陀文化的四個種姓是什麼?它們的意義是什麼?

答:四個種姓是婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。婆羅門位於社會頂層,支援剎帝利,後者主要是國王或王子。吠舍負責貿易和商業,而首陀羅則基本上位於社會底層,幾乎被視為不可接觸者。

問2:晚期吠陀文化中的國王有哪些不同的名稱?

答:國王在不同地區有不同的名稱。在東部地區,他通常被稱為維拉特,而在西部地區,人們則稱他為斯瓦拉特。另一方面,南部地區的人們稱他為博賈。

問3:在晚期吠陀時期,誰負責收稅?

答:這個時代出現了稅收制度。主要由桑格里希特里負責,是當時流動經濟的重要組成部分。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統 (RDBMS)

關係資料庫管理系統 (RDBMS) 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C語言程式設計

C語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP