法屬印度支那

引言

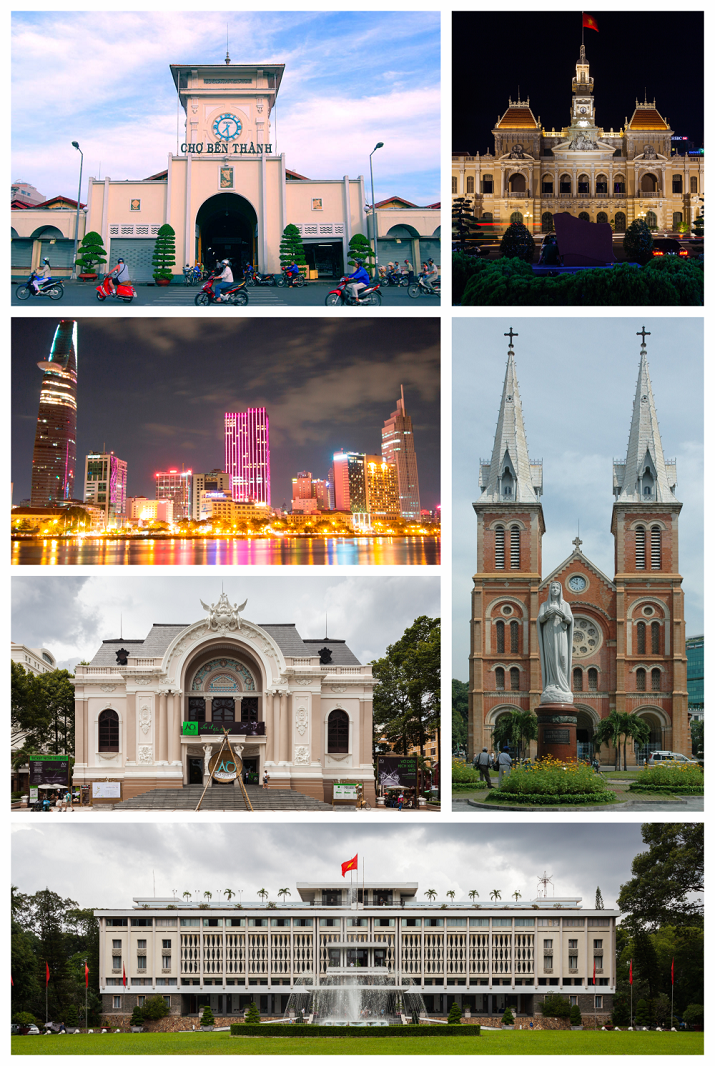

法國於1860年開始其在印度支那的野心,但印度支那究竟意味著什麼?印度支那位於南亞,包括寮國、柬埔寨和越南。殖民化始於對越南處決天主教傳教士的反應,法國於1860年為了商業利益征服了越南港口土倫,並接管了西貢市(胡志明市),到1867年,法國擴大了其領土,並將其命名為交趾支那。

到1863年,為了保護交趾支那西部的邊界,法國強迫柬埔寨成為其保護國,諾羅敦國王同意了這些條款,直到1904年,法國才徹底離開印度支那。

法國維持印度支那的性質

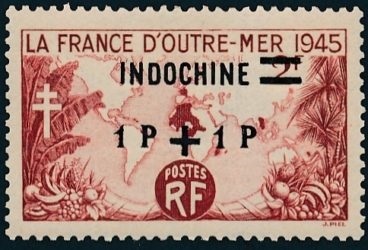

到1893年,法國已經殖民了越南、寮國和柬埔寨,因此開始了將其殖民地商業化的野心,以獲取利益。

鴉片壟斷 - 殖民總督保羅·多默確保印度支那支付其行政費用,為了確保這一點,他徵收消費稅並提高了直接稅。他還將鹽、酒精和鴉片作為壟斷商品,因此只有法國才能經營這些商品。

為法國謀取利潤的生產 - 法國支付微薄的勞工工資,並使勞工在非人道條件下工作,並擴大稻米、水稻和橡膠的生產,出口到本土。燈塔和鐵路方便了貨物運輸,這為殖民者帶來了鉅額利潤。

扭曲的土地所有制 - 法國改變了越南傳統的土地所有制,因為他們借款支付房屋租金和土地租金,其中包括70%的貸款利息。土地所有者之間的這種破壞創造了一個新的精英階層,並促進了地主制度,這導致90%的人陷入貧困。法國還忽視了對民眾的教育,人口識字率大幅下降。

村落社群的破壞 - 在法國人到來之前,越南人堅持使用以物易物制度,但隨著殖民化的到來,法國引入了許多人無法理解的貨幣制度,這造成了混亂,再加上傳統的土地所有制發生了變化,破壞了社會單元的傳統結構,並因此扭曲了作為宗教、經濟和文化中心的村落社群。村落社群也是行政單位的中心,這也因此崩潰了。

法國的“分而治之”政策 - 法國將越南劃分為三個部分,即東京、安南和交趾支那,叛亂分子中出現了巨大的抗議,但法國轉向了帝國主義的方法,並透過處決他們來鎮壓。

第二次世界大戰的爆發和進一步的剝奪 - 二戰爆發後,法國向德國投降,日本管理印度支那,這導致飢餓和饑荒,因為戰時通貨膨脹加劇,日本將其稻米出口轉移到其領土,甚至連農民的稻米也不放過,這導致200萬人死亡。戰爭結束後,法國在英國和美國的幫助下試圖重新奪回印度支那。

結論

隨著胡志明和武元甲等獨立領導人的出現,法國和越南之間的關係惡化,當法國違反八月協議時,第一次印度支那戰爭爆發,這場戰爭以奠邊府戰役結束,越南取得了勝利。戰爭結束後,舉行了日內瓦會議,該會議於1954年結束了法國對印度支那的統治。

常見問題

問題 1. 奠邊府戰役是什麼?

答案。這場戰役從1954年3月13日持續到5月7日,在法國和越南之間進行,結束了長達80年的戰爭。法國損失約2293人死亡,5195人受傷,10998人被俘,越南的傷亡人數為23000人。

法國軍隊由以下人員領導 -

克里斯蒂安·德·卡斯特里准將

皮埃爾·朗萊上校

勒內·科尼少將

越南由以下人員領導:武元甲

在正在進行的日內瓦會議進行和平談判後,該國被一分為二,分為北越和南越,北越為共產黨,南越為民主主義,這導致了越南戰爭。

問題 2. 武元甲是誰?

答案。武元甲是奠邊府戰役中越南的軍事指揮官,他在游擊隊和戰術策略方面的才能對戰勝法國至關重要。

他是河內清隆中學的歷史教授,併為印度支那共產黨工作。

越南分裂後,他擔任北越副總理。

他的策略在贏得越南戰爭中發揮了重要作用,這場戰爭於1973年將美國趕出越南,並最終導致1975年南越的淪陷。

1976年,當越南南北統一時,他是國防部長,也成為副總理。

問題 3. 定義越南戰爭。

答案。越南戰爭(1954-1975)是在希望統一越南的共產黨北越和希望保衛越南的民主主義南越之間進行的。北方得到中國和俄羅斯的支援,南方得到美國的支援,這也是美蘇之間冷戰的體現。

當中國和俄羅斯向北方輸送武器和炮彈時,美國派遣其軍隊到南方作戰。

到1973年,美國不得不退出戰爭,理由是戰爭成本過高,這最終導致北方取得勝利。

雙方報告的傷亡人數都很高,據估計,南越損失了20萬到25萬名戰士,在越南南北、寮國和柬埔寨的領土上,約有200萬平民喪生。

據懷疑,其中超過120萬人被謀殺,美國損失了58220名已知的軍事人員。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係型資料庫管理系統

關係型資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 語言程式設計

C 語言程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP