什麼是誘變劑?誘變劑與自然突變有什麼區別?

介紹

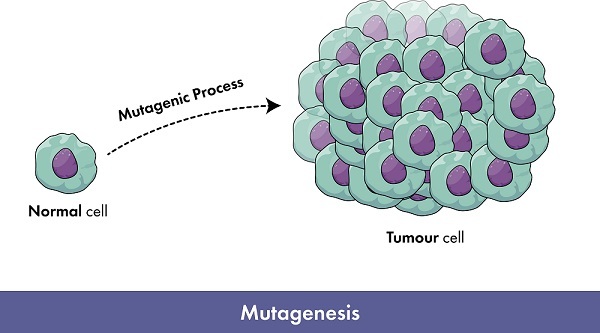

誘變劑是指任何導致基因突變的物質或因素。突變是指生物體遺傳物質DNA序列的變化,可以自然發生,也可以由於暴露於誘變劑而發生。

突變是進化中的一個基本過程,對生物體來說,它可能是有益的、中性的或有害的。

誘變劑是能夠提高突變發生率的物質或因素。誘變劑可以是物理性的,例如輻射,也可以是化學性的,例如香菸煙霧中的一些化學物質。相比之下,自然突變是自發發生的,不受任何外部因素的影響。

誘變劑的型別

誘變劑有幾種型別,包括物理誘變劑、化學誘變劑和生物誘變劑。

物理誘變劑

物理誘變劑是指透過破壞DNA結構導致突變的因素。最常見的物理誘變劑型別是電離輻射和紫外線輻射。電離輻射會導致DNA雙鏈斷裂,從而導致染色體異常和突變。另一方面,紫外線輻射透過誘導嘧啶二聚體導致突變,嘧啶二聚體是DNA中相鄰胸腺嘧啶或胞嘧啶鹼基之間的共價鍵。這些鍵會導致DNA結構扭曲,並導致複製錯誤。

化學誘變劑

化學誘變劑是指透過改變DNA化學結構導致突變的因素。它們可以是天然的或合成的,可以在各種來源中找到,包括某些食物、藥物和環境汙染物。化學誘變劑可以分為兩大類:直接作用誘變劑和間接作用誘變劑。

直接作用誘變劑是可以直接與DNA相互作用並導致突變的化學物質。直接作用誘變劑的例子包括烷化劑,如甲磺酸乙酯(EMS),以及氧化劑,如過氧化氫。間接作用誘變劑是需要代謝啟用才能成為誘變劑的化學物質。間接作用誘變劑的例子包括多環芳烴(PAHs),它們存在於菸草煙霧和某些型別的空氣汙染中。

生物誘變劑

生物誘變劑是指透過與DNA相互作用導致突變的因素。它們可以是感染性的或非感染性的。感染性生物誘變劑包括某些病毒,如人乳頭瘤病毒(HPV)和愛潑斯坦-巴爾病毒(EBV),它們可以透過將其DNA整合到宿主細胞的DNA中來導致突變。非感染性生物誘變劑包括轉座子,它們是可以在基因組內從一個位置移動到另一個位置的DNA序列,在此過程中導致突變。

自然突變

自然突變是指自發發生的,不受任何外部因素影響的突變。它們可能發生在DNA複製過程中,也可能是由於環境因素,例如暴露於紫外線輻射或氧化應激。自然突變是進化過程中的正常部分,對生物體來說,它可能是有益的、中性的或有害的。

有益突變可以為生物體提供選擇優勢,例如對某種疾病的抵抗力或增加其適應性的新性狀。中性突變對生物體的適應性沒有影響,而有害突變會降低生物體的適應性,甚至導致其死亡。

誘變劑與自然突變的區別

誘變劑與自然突變之間的主要區別在於,誘變劑是導致突變的外部因素,而自然突變是在沒有外部因素的情況下自發發生的。

誘變劑

它們是導致突變的外部因素。

可以是物理的、化學的或生物的。

提高突變發生率。

可能對生物體的適應性或健康有害。

通常受到監管或控制,以儘量減少其對人類和環境的有害影響。

自然突變

自然突變

在沒有外部因素的情況下自發發生。

可能由於DNA複製錯誤或環境因素而發生。

以基線速率發生。

可能對生物體的適應性有益、中性或有害。

它們是進化過程中的正常部分,可以促進多樣性和適應性。

結論

突變是指生物體遺傳物質DNA序列的變化,可以自然發生,也可以由於暴露於誘變劑而發生。

誘變劑是能夠提高突變發生率的物質或因素,而自然突變是在沒有外部因素的情況下自發發生的。

誘變劑可以是物理的、化學的或生物的,而自然突變可能由於DNA複製錯誤或環境因素而發生。誘變劑可能對生物體有害,而自然突變可能對生物體有益、中性或有害。

因此,瞭解誘變劑與自然突變的區別對於儘量減少誘變劑的有害影響以及更好地理解自然突變的進化過程非常重要。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統

關係資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP