群體偏愛與偏見

群體偏愛是指傾向於偏愛個人所屬群體(“內群體”)成員而不是其他群體(“外群體”)成員的傾向。例如,人們評估標準、稀缺資源的分配以及類似的實踐。這種效應已被多位心理學家研究,他們發現了與各種關於偏見和群體衝突的理論的聯絡。從社會心理學的角度來理解這種現象至關重要。越來越多的證據表明,文化亞群體的形成有助於增強成員對其群體的歸屬感。儘管根據外在特徵將社會劃分為類別很容易,但人群最終學會將特定的特徵與特定的行為聯絡起來,從而導致更大的共變。這使得個人更有可能表現出對其群體的偏見。

什麼是群體偏愛與偏見?

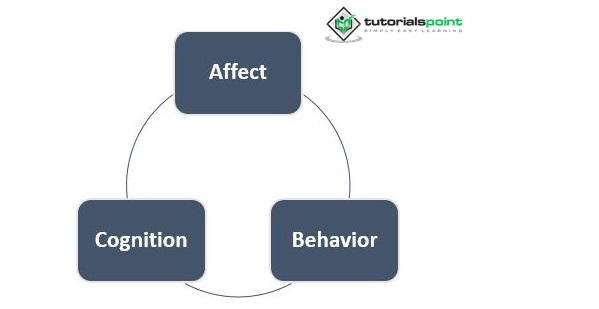

人群最初根據更明顯的特徵對自身進行分類,但隨著時間的推移,他們學會將特徵與行為聯絡起來,從而增加共變。這使得個人更有可能表現出對其群體成員的偏見。現實衝突理論和社會認同理論是闡明內群體偏見的兩個主要學術框架。現實衝突理論認為,當多個實體爭奪相同的一池稀缺資源時,衝突是不可避免的。然而,社會認同理論認為,人們傾向於偏愛自己的群體,因為他們有著強烈的需要感到自己與眾不同,並優於周圍的人。

社會認同與群體行為

社會認同理論研究導致社會認同的個性特徵、人們用來獲得和促進良好社會認同的各種策略,以及決定在任何特定情況下使用哪種策略來促進積極的群體間行為的社會結構的關鍵特徵。根據社會認同理論,自我分類是解釋群體現象的潛在心理機制。

區分“內”群體和“外”群體(他們不屬於的群體)是一種習得的現象。“去個性化”一詞指的是一種心理變化,在這種變化中,一個人停止將自己視為一個獨特的人,而開始將自己視為一個更大社會群體的泛化代表。假設屬於一個群體使得其成員更有可能以類似的方式行事。一些學者假設,去個性化是社會現象(包括群體凝聚力、人際吸引力和合作行為)的基礎。一個人的自我概念包含了他們的社會認同。成功與他人互動的一個組成部分是學會把自己置於一個心理的、情感的和批判性的框框中。

自尊

在社會認同理論中,提高自我價值感的願望是形成群體偏見的一個主要因素。當人們想要積極地看待自己時,他們傾向於積極地看待自己的群體,而消極地看待其他群體。也就是說,無論多麼微不足道,人們都會找到任何藉口來證明自己的群體有多麼優秀。

不公平厭惡

與內群體成員互動時,人們不太可能利用有利的不公平厭惡。這可能是因為內群體成員可能希望最大程度地減少自身與同伴之間的差異。在與外群體成員打交道時,基於不公正的內疚感可能會讓位於提高內群體收益相對於外群體收益的競爭目標。因此,屬於一個群體可能會減少對有利不公平的厭惡,並增加當一個群體成員不成比例地從該群體的資源中獲益時產生的內疚感。

自我認同與社會認同

根據社會認同理論,個人在從個體認同到社會認同的連續體上的位置決定了群體相關屬性或個體屬性在多大程度上影響他們的情緒和行為。如果一個人的社會認同感強烈地植根於某個特定群體,那麼該群體的原型將成為他們看待和理解自己的想法、感受和行為的鏡頭。因此,我們預計群體規範將繼續在社會認同與行為之間發揮中介作用。如果一個人的身份以某種方式與他們所屬的社會群體的規範聯絡在一起,那麼這個人更有可能參與相關行為。如果沒有對我們作為群體是誰的共同理解,個人更有可能做出與他們作為個人是誰一致的決定並表達情緒,而不是作為群體。

另一方面,自我認同理論認為,人們對自己是誰的認識在很大程度上受到其社會角色的影響。核心概念是人類是由專門的部分組成的,這些部分協同工作以履行預定的社會角色。人們只有透過與他人互動才能瞭解自己是誰,他們在不同群體中扮演的角色總是在變化。角色認同是由於一個人與他人互動而形成的角色。做一個母親是一個自我實現的角色認同的例子,而做一個社會工作者或獻血者是一個事實上的角色認同的例子。個人的行為受與其在社會中的角色相關的期望和價值觀的影響。無法根據文化規範和期望看待自己想象中的自己可能會導致應對困難。

結論

人類天生並適應性地偏向於其群體(內群體)的成員。優先考慮在可接受的社會群體中成員資格的人更有可能表現出內群體偏見。從很小的時候起,對內群體成員的偏見就滲透到一個人所有的人際關係中,無論是在群體內部還是外部。像權威主義和社會支配傾向等個性特徵有利於自己的群體而不是其他群體,而自我控制和人文主義世界觀則有利於相反的結果。不同的社會在刻板印象和內群體偏見方面存在著不同的程度。

資料結構

資料結構 網路

網路 關係資料庫管理系統

關係資料庫管理系統 作業系統

作業系統 Java

Java iOS

iOS HTML

HTML CSS

CSS Android

Android Python

Python C 程式設計

C 程式設計 C++

C++ C#

C# MongoDB

MongoDB MySQL

MySQL Javascript

Javascript PHP

PHP